‥トマトには環境的嗅覚ともいうべきものがある。‥ジャガイモの葉は昆虫たちの死の床だ。‥根端は高性能の計算センターである。‥カシの木々は隣りどうしでひそひそ話をしてコミュニケーションをとっている。‥葉っぱの表皮細胞はレンズのように外界を感知する。

‥トマトには環境的嗅覚ともいうべきものがある。‥ジャガイモの葉は昆虫たちの死の床だ。‥根端は高性能の計算センターである。‥カシの木々は隣りどうしでひそひそ話をしてコミュニケーションをとっている。‥葉っぱの表皮細胞はレンズのように外界を感知する。‥ツタはありとあらゆるリスクを「出会い先」で分散させる性能に富んでいる。‥ハスは水の中の根茎どうしで開花のスウィッチを調整している。‥ゼラニウムはどこを切られても挿し木で再生する。‥マメ科植物はおそらく利他的ですらあるだろう。

この本にはこんなふうに、植物が発揮している”知恵”の数々が挙げられて、植物は五感どころかきっと二十覚(20くらいの知覚)を発揮しているにちがいないという主張がなされる。“植物の知恵”はメーテルリンク(68夜)が期待していた以上のもので、あえて「植物がもつ知性」とか「聡明な判断をする植物群」と言っていいのではないかと強調する。

著者のステファノ・マンクーゾはフィレンツェ大学の植物神経生物学研究所の創設者で、植物生理学のプロ中のプロだ。ただ、この本ではその深い見識をひけらかさなかった。まあまあ気楽な本にした。きっと詳しい描出もしたかったのだろうが、サイエンスライターのアレッサンドラ・ヴィオラがシロートにもわかるようにまぶした。

それでも全ページに、植物のステータスをすべての生物学(生命の科学)の本道に据えたいという、著者のずっと以前からのやむにやまない気持ちが貫かれている。その気持ちは生物研究者としてまことに真摯なものに溢れているので、読んでいると心地よい。

ステファノ・マンクーゾのTED TALK(2010)「植物の知性について」

これまで植物についてはじれったいほどに誤解が渦巻いてきた。あるいは植物研究の成果はつねに過小評価されてきた。マンクーゾとヴィオラはこれを引っくり返したい。生物学ならびに科学全般における「植物の地位」を思い切って上げたい。

生物学は植物学と動物学を安易に区別しすぎたのである。「進化は植物をへて動物に向かっていきました」「さあみなさん、よく観察してください。植物は動物と違ってじっとしていますね」などと説明してきたことがおかしかった。これを根底から覆(くつがえ)したい。

進化論がこんなふうにしたのではなかった。実は、とっくにチャールズ・ダーウィンが1880年の『植物の運動力』で植物の運動性を観察して報告していた。息子のフランシス・ダーウィンも父親よりも大胆に「植物がたいそう知的なんだ」ということを、いささか勇み足をするくらいに強調していたのである。

それなのに長らく、植物は「光合成をする動きのない生命」あるいは「昆虫たちのはたらきに扶けられてきた生態の主」とみなされ、動物のようには、まして哺乳動物の能力と比較されるようには扱われてこなかった。もっとありていにいえば、動物が人間の機能と頻繁にくらべられてきたのに対して、植物はほとんどそのようなVIP対応を受けてこなかったのだ。

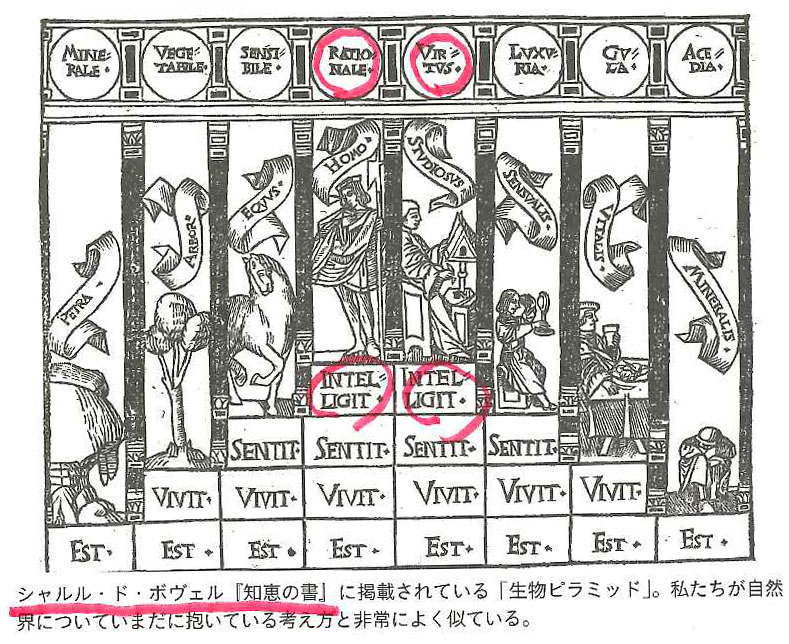

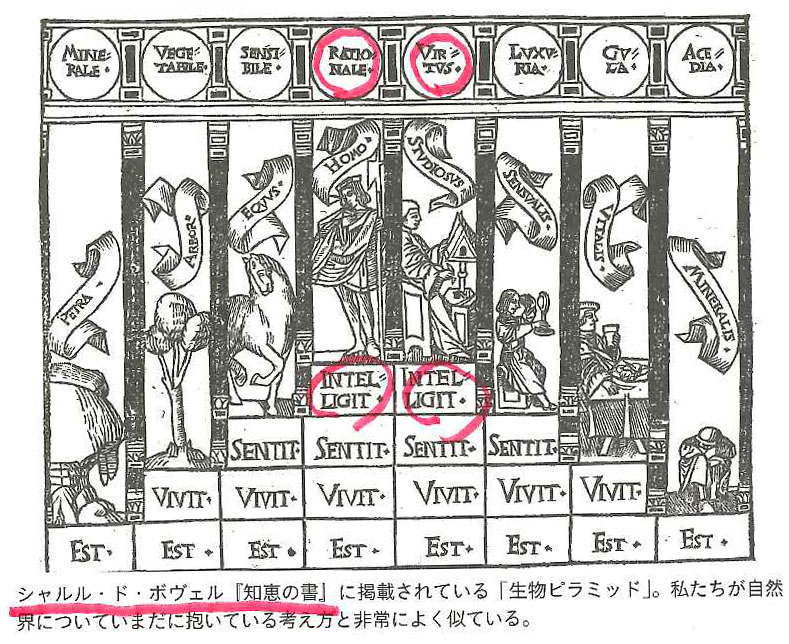

シャルル・ド・ボヴェル『知恵の書』に掲載されている生物ピラミッド(本書より)

一番左から石、植物、動物、人間という順にレベルが上がると考えられていた。著者はこの考え方を覆したい。

ダーウィン『植物の運動力』(森北出版 2012)

『種の起源』のダーウィンが71歳の時に出版した。植物の生長生理学の古典であり原点。植物が動かぬものと考えられていた当時に、あらゆる植物のすべての部分が生長しているかぎり運動していることを明らかにした。

江戸時代の本草学者・毛利梅園によるサクラ

日本では江戸時代に大和本草学が発達、観察にもとずく彩色の博物画が多く生まれた。江戸期にはサクラの品種は400ほどあったという。(平凡社『彩色 江戸博物館集成』より)

VIP対応がなかったというのは、たとえば1983年にバーバラ・マクリントックがノーベル賞をとったのはあまりに遅きに失したのではないか、というようなことだ。彼女は「動く遺伝子」を発見して、それまでの「ゲノムの不変性」という神話をぶち壊したのだが、その業績の評価が遅れたのはマクリントックの研究観察の対象が植物だったからだった。

ボタニカル・スタディは下拵えの上手な料理人のようにみなされてきたのだ。盛り付けは動物学や分子生物学やエソロジーの評判で飾られた。しかし振り返ってみれば、そもそも細胞の発見からして植物観察による発見だったのだし、RNA干渉の発見についてのノーベル賞は線虫を研究したファイアーとメローに与えられたけれど、実際にはその20年も前にリチャード・ジョーゲンセンがペチュニアの観察研究で発見していたのだった。

それよりなにより生命進化の基本を見抜いた「遺伝の法則」はメンデルのエンドウマメの交配観察からだったのであり、それがDNAのセントラルドグマやゲノム編集に至ったのである。

図鑑『フローラの神殿』(1912)に収録されている植物画

植物のセクシャルな美しさに魅了された英国人R・J・ソーントンが出版。西欧の植物図鑑愛好家のあいだで古くから「史上最美の一冊」と呼ばれている。左が夜の女王、右がドラゴンアルム。日本語の解説をした荒俣宏いわく「史上最も珍奇な一冊」。

それなのに植物研究はずっとワリを食ってきた。「植物が動物に従属する」という見方は、どう見てもかなりばかげたものなのに、いつまでたっても植物的知性は語られてこなかったか、植物に「知覚」や「知性」を持ち出すなんて、おっかなびっくりだったのだ。実際にも「サボテンは喋った」と言いだしたクリーブ・バクスターはオカルト科学者扱いされた。

つまりは植物に携わることはよほど地味なことが、その植物に動物やヒトに匹敵する〝才能〟を見出すなんて、トンデモ科学だと思われてきたわけである。

こうしたことを通して、マンクーゾは、科学界で植物派に対する「邪悪な偏見」が支配してきたと腹を立ててきたのだった。マンクーゾからすれば、植物は「じっとしている」のではなく、れっきとした「独立栄養体」であり、完璧な「自給自足者」であり、それでいて地球のほぼすべての生き物たちと共生してきた「共生生命群」なのである。

この本には、読者にはこのような知的植物観をもってもらいたいという切なる希いが漲っている。また、植物を研究することの矜持が高らかに謳われている。とくに植物研究こそは生命研究の基本中の基本であって、何よりも最も根本的なものなのだということが、再三のべられていた。

序文はかのマイケル・ポーラン(1609夜)が書いた。ぼくが好きなボタニカル・アクターで、かつ巧みな食植(しょくしょく)ライターだが、この序文はポーランにしてはとくに読みごたえがあるというものでもなく、ただひたすらマンクーゾ先生を尊敬しているといったふうだった。

本の「あとがき」は重要だ。執筆動機がよくわかることが多い。だから著者自身の「あとがき」はできるだけちゃんと読むといいのだが、翻訳本の場合は翻訳者がその分野の研究者や追跡者であるときはときに驚くほど精緻なのだが、多くはあたりさわりのないものになる。この本の「あとがき」も専門領域の研究者ではない翻訳者が書いたもので、あまり参考にならなかった。

日本の本にはたいてい「帯」が付いている。「ふんどし」とも言う。なんとも愛嬌があるし、いろいろ工夫もされている。だから、本を入手したら「帯」のコピーも見逃さないほうがいい。帝京大学の図書館「メリック」では、もう何年もOBI-1(オビワン)という学生諸君による帯コピーづくりがイベント化されている。ぼくも「帯」の推薦文を頼まれることが多いのだが、けっこう文案を練る。

本書の日本語版の「帯」には、自身をガーデニング・ベランダーと認ずるいとうせいこう(198夜)君が次のような文章を寄せた。『ボタニカル・ライフ』(新潮文庫)や『自己流ベランダ派』(毎日新聞社)などの著作が瑞々しいいとう君らしいものだった。

「自分の好きなものにしかツルを巻かないツル性植物はもはや動物である、とベランダ園芸家たる私はかねてから主張してきた。だが、それどころではないと本書は明かす。ハエトリグサが、トマトが、マメが、マツが、人間とは別種の知性で生きているのだ。かれらに私はユーモアさえ感じる。すなわち尊厳を」。

編集工学研究所と帝京大学メリックの企画OBI-1(オビワン)

2014年の図書館総合展では大学からの出店として、来場者に即興で帯づくりを体感してもらった。

松岡正剛が書いた帯①

吉福伸逸『世界の中にありながら世界に属さない』(サンガ 2015)

アルベルト・マングェル『読書の歴史―あるいは読者の歴史』(柏書房 2013)

松岡正剛が書いた帯②

猪野健治『やくざ・右翼取材事始め』(平凡社 2014)

安田 登『身体感覚で「論語」を読みなおす。』(春秋社 2009)

いとうせいこう氏による『ボタニカルライフ‐植物生活』(新潮社)と雑誌「Planted」

「Planted」はいとうせいこう氏責任編集、都市生活者のための植物とともにある暮らしを提案。

ところで、本を読むといってもそこに一様な読み方などあるわけではない。著者の言い分に耳を傾けることもあれば、批判しながら読むこともあるし、失望することもあれば、三振してキリキリ舞いさせられることもある。重圧感や残尿感がのこるときもあるし、この本だけは誰にも教えたくないと秘密の花園に隠したくなることもある。

ぼくはたいてい二つの読みを重ねてきた。「要約読み」と「想像読み」だ。これをほぼ同時に執行する。要約できないものは想像もしない。想像読みというのは、読む側が自在な想像力の翼をのばして読むことである。

想像力で読むとはいえ、勝手な想像力をはたらかして読むのではない。「インタースコアする読書」という方法をとる。秀吉の歴史を読みながら昭和前史をインタースコアするとか、キリスト教の教義を読みながら神道の特色を想像するとか、3・11の手記を読みながらヴォルテール(251夜)のエッセイを思い出すとか、そういうふうにする。

ときには再読時に『ヨブ記』(487夜)と武田泰淳(71夜)の『ひかりごけ』と村山知義(929夜)の『忍びの者』を重ね合わせるとか、『アリス』(1598夜)を読みつつ編集工学するとかということもある。

ぼくは本書についても、次のようなインタースコアをしながら読んだ。(1)植物をさまざまなコミュニティをもった複合的なソサエティとみなして読んでみた。(2)植物の多能性をインターネットふうの多重ネットワークという視点で乗り換え読みをした。(3)植物からどのくらい「知覚と連動する脳」や「知覚と切り離された人工知能」が連想できるかという着替え読みもした。

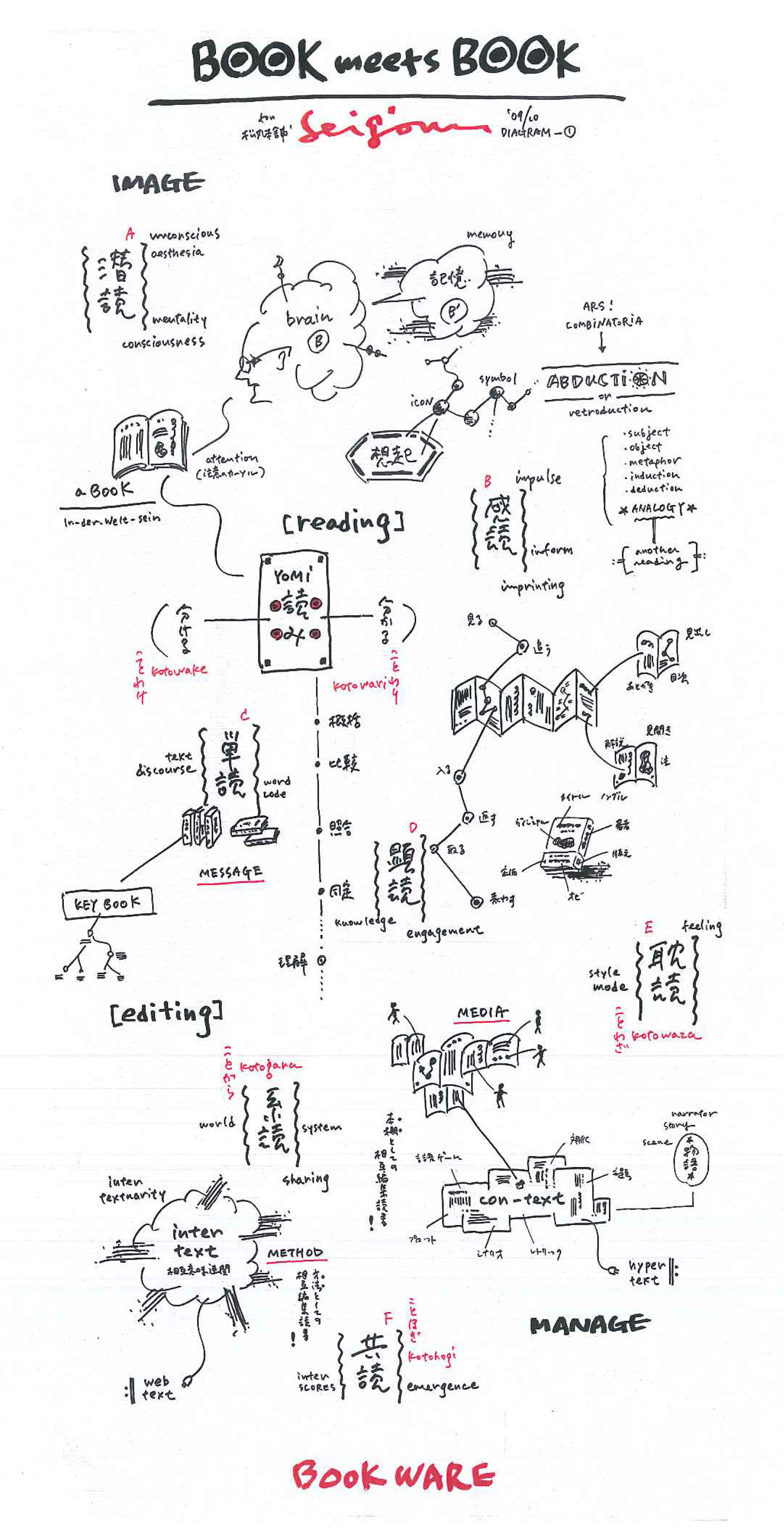

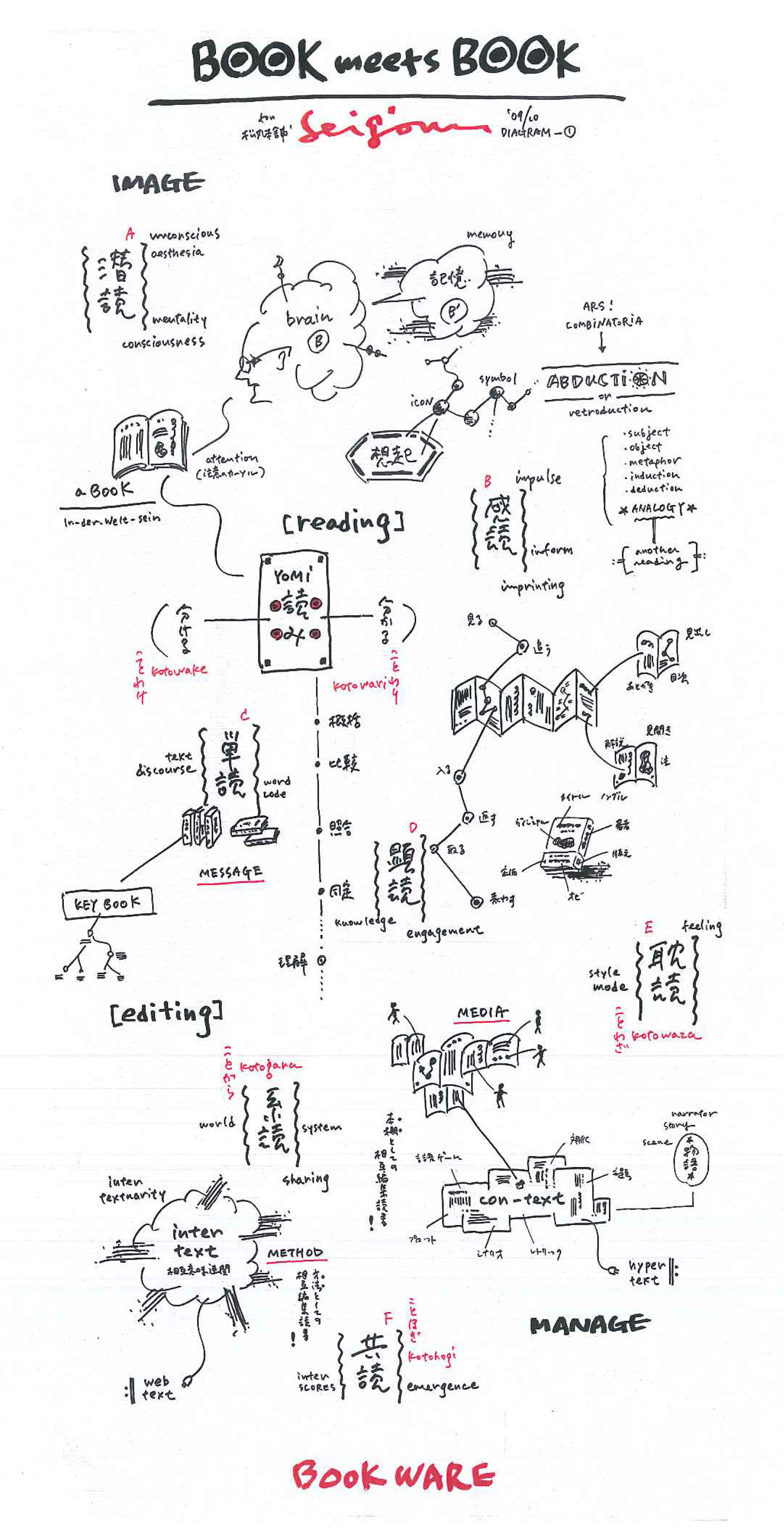

インタースコアマップ

松岡が校長をつとめる「イシス編集学校」で培われる「インタースコア編集力」を松岡自身がドローイングしたダイアグラム。左下に「3A」が説明されている。(松岡正剛&イシス編集学校『インタースコア』春秋社 2015 より)

この本自体はこんな読み方を想定して書かれたのではない。上記に示したように、植物生理学のプロが「植物にひそむ知性」をわかりやすく正当化するために書いた。けれども、そのわかりやすい視点に従ったまますらすら読むのは、ぼくには「読みの格闘」がないと思ったのだ。ふつうに読めば、たしかに植物の知的な機能はいろいろ見えてくるのだが、それだけではこの本は動き出さないのである。

本は読んだ者の中で動き出すものになっていなければ、おもしろくない。それは諸君だって文学作品をいくつか思い出してみればすぐわかるだろう。たとえばの話、『リア王』(600夜)、『嵐が丘』(125夜)、『こころ』(583夜)、『デミアン』(479夜)、『ブリキの太鼓』(153夜)、『砂の器』(289夜)、『TSUGUMI』(350夜)などは、ずうっと心のどこかで動いてきたはずだ。

このことは小説だけではなく、学術書にも思想書にもドキュメンタリーにもあてはまる。そういう本はいつまでもノマドな脳やロマンの心の吟遊詩人になってくれるのだ。

なかなかそういう本にめぐりあえないと思っている読者が多いだろうが、それは読み方が悪いか生来の“書物不感症”なのだ。仮にそう感じるなら、その本を自分なりに読み替えればいいのである。洋服を着こなすように、ベーコンをかりかりに炒めるように。

というわけで、この『植物は〈知性〉をもっている』は、植物の機能や生態からソーシャル・アナロジーを遠慮なく引っ張り出すように読んだっていいわけなのだ。それが上記の(1)(2)(3)になる。もう少し丁寧にいえば、こうなる。

(1)植物トータルの全容を諸コミュニティをもった複合的なソサエティとみなして読む、(2)植物の多能的な全容をインターネットふうの多重ネットワークという視点で眺める、(3)植物から「知覚と連動する脳の見方」と「知覚と切り離された人工知能に転じてもよさそうな工夫」を学ぶ。

当夜(1613夜)のインタースコア棚(撮影:寺平賢司)

植物は一木一草ずつで成り立っている。それとともに、きわめて複合的な植物群の組み合わせでも成り立っている。

植物群といっても、そのへんの林や森の中のこんもりとした群生のことではない。鎮守の杜や里山もいいけれど、この群像は地球の陸地と海洋を埋め尽くす植物大群像なのである。これって、そうとう途方もない生物的総合力を示している。なにしろ地球上の全バイオマス(生物量)のうち、植物はその99・5パーセントを占めているのだから。

ということは、「地球は全植物で成り立っている」と思ったほうがいいということになる。地球は「全面ボタニカル全容アース」なのである。しかもこの植物群は互いに多様なノードと多彩なフィードバックループをもって密接につながってきた。植物の全容は、地上の枝葉も地下の根っこも、花も実も種も、そのすべてを驚くべき複合ネットワーク体にしてきたのだ。

地上のツリーライクなネットワークもさることながら、地下のリゾーム・ネットワークが土壌菌やバクテリア酵素とともに、縦横に根を張っている。動物たちがいくらフェロモンを散らそうとも、こんなことはできない。これはさしずめホワイトヘッド(995夜)の言う「ネクサス」のお化けのようなものなのだ。ぼくはこのイメージを「植物的ネクサスの華厳的展開のようなもの」と見ればいいと思ってきた。

ずっと以前、土方巽(976夜)が夜中にぼくの元麻布の家を急襲してきたとき、「はい松岡さん、今日は華厳です、華厳!」と言って、二人で華厳をめぐったことがあった。そのとき土方さんは、「ねえ、華厳は植物でしょう」と言った。「体も華厳植物になれば極上なんです」と付け加えもした。なるほど華厳の世界観は相即相依する植物群のきらびやかな価値変換装置になっている。

数年前、田中泯と何度か話して『意身伝心』(春秋社)を上梓したあと、代官山の蔦屋書店で公開対談をした。このとき二人が夢中になったのは「踊る身体すべからく植物である」ということだった。泯さんは30年来の“農民”でもあった。

土方巽と田中泯の話にも暗示されていたように、植物たちは有機的な華厳世界めいた表象や意表を組み上げてきたハイパーネクサス・ダンサーだったのである。

田中泯&松岡正剛の「意身伝心」トーク風景

2013年8月14日、代官山・蔦屋書店で行われた。

植物の機能と属性を見るにあたっては、ときに「脳」と比較したり、ときに昨今のインターネットの多重多層性とくらべてみるのもいい。

植物の機能モデルと脳が似ているのではない。植物のネットワーク性がインターネットに似ているというのでもない。けれども、植物群はちょっと観点をずらしていけばすこぶるニューラル・ネットワーク的であるし、その中を無数のオーダーパラメーターが動くようになっている。

しかもそこは、クローラーや検索エンジンを必要としないハイパーウェブなのだ。おまけに電源を入れないと動けないインターネットと違って、植物ネクサスはそのどこにおいても生きたまま大気や土壌と交わり、エネルギーとタンパク質を創り出せるようになってきた。

今後、人工知能が格段の進捗を見せるとしても、この植物ネクサスから何かを学ばないかぎりは、生命の感動にはほど遠いものになるだろう。

われわれは植物から空気とエネルギーと食料をもらってきた。人間は生きるための大半のものを植物から頂戴してきたのである。植物的生命科学が王道を歩まんことを期待する。

【おまけ.1】

本にはいろいろの読み方がある。通読、熟読、注読、速読、散読、学読、いろいろだ。精読、半読、捨読、遊読、沈読、残読などもある。そのつど読み方は変化する。だから一般的に「この読み方がいい」などという読書術はない。その手のノウハウ本など参考にしないほうがいい。

しかし、多くの読書は最初に挫折するか、途中で放棄してそのままというふうになりかねない。諸君も何度も懲りたことだろう。本を集中して読もうとすればするほど散漫になり、自分の理解度を気にするとますますわからなくなるか、自分の理解力にうんざりしてしまうのだ。

こういうときの対策として一番いいのは、「動機をもつ」ことだ。その本を読みたくなった動機(理由というほどではなくていい)を、うまく自分の行為性に作動(起動)させると、なんとかうまく読めてくる。こんな洋服を着たい、あの映画を見ておきたいと思ったら、その気持ちで洋服を着たり映画を見たりするのがいいように、洋服や映画のよしあしにかかわらずそれができたように、本の種類や読書の日時にかかわらず、諸君の当初の動機を充填させるように読むわけである。それには、自分の動機をあまり疑わないことだ。

松岡正剛による「BookWare」マップ

読むことの多様さを図解した。

【おまけ.2】

どんな読書にとっても「動機の失速」が油断大敵なのである。誰もが何度も経験したように、本屋で読んでみようかと思って本を買ったのに、いつの日か読み出してみたらその気になれなかったということは少なくない。

これはずばり、当初の動機を見失ったからだ。それでもクローゼットに「ああ、こんな服を買ったんだ」と忘れていた服があると、あらためて着てみる気になることがあるように、そういうふうな「再会」で気を取り直せるなら、それはそれで本読みに入れる。

ただし、服ならば腕を通したり鏡の前に立ってみればたいていは再起動がおこるのだけれど、読書はアタマの中の「腕」や「鏡」を使うのだから、その腕や鏡があまりに用意されていないままだと、ここでまた挫折しかねない。

この「アタマの中の腕や鏡」づくりをしておくことが、読書のためのアイドリングになっていく。読書フィジカルのためのトレーニングである。このアイドリングやトレーニングで、自分の読書エンジンの調子が実感できるようにする。「腕を通す」や「鏡の前に立つ」に相当する読書動機の実現感を、できるだけ仮設工事してしまうことだ。

【おまけ.3】

世の中の本の数は食品の数や洋服の数よりはるかに多い。むろん車の種類や化粧品や家電用品の種類をもはるかに上回る。しかも食品・洋服・車・化粧品・家電用品は昔のものなんてほとんど使えないのだが、本は古代からのコンテンツがいまなお生きている。本はどんな本だって「歴史的現在」なのである。

読書を愉快にするには、この時空を超えるべらぼうなコンテンツの多様性と、いままさに自分がその本と付き合おうとしていることに、うまく意義や快楽を見いだせる歴史的現在の状態をつくっていくのがコツになる。読書はわれわれをいつでも歴史的現在にしてくれるのだ。そう感じられるようにするには、次のような対策を用意するといいだろう。

第1に、買った本はできるだけ早めにいったん目を通してしまうこと。その本との「付き合い」の感触を早々に感じておくわけだ。つまりファーストコンタクトの感触を早々に入力してしまうのだ。このときは読解型コンタクトでなくていい。感知型コンタクトで十分だ。

第2に、むりやり「その本を呑み込む」と思おうとせずに、むしろ「読みたい気分」のほうにスウィッチが入る工夫をすることだ。このスウィッチをこそ自分なりに工夫する。その本を机の上に出しておく、塩煎餅を齧る、ビールを一杯飲む、カバンに入れて持ち歩く、誰かにその本のことを伝える気になる、ウェブを開いてその本の周辺事情を覗いてみる、千夜千冊をスクロールする、世界の秘密に立ち会うのだという気になる、などなど。これがリーディング・スウィッチになっていく。

第3に、いざ本を読む気になったら、ひとまず次の3つに従うといい。①気分に乗って読む、②細部にこだわらない、③アナロジカルに読む、だ。

そうすれば、自分がその本を捻じ込もうとしているのではなく、その本が自分を包んでくれる感じが掴める。それには、読解しようとしないで新しい言葉の群と文脈に付き合おうと思うことである。読書は時空を超える「交際」なのである。

第4に、「本を読む」と「本を読まない」とを切り離さないことだ。「本を読む」という状態に多様化をはかることだ。

ぼくは「調子が悪いな」というときに本を読む場合は、たいてい何冊もの本を跳び歩いたり摘まみ食いするようにしておく。Aの本を読んであまり気分が乗らなかったら、そこで「本を読まない」になるのではなく、別のBやCに移る。同系統の本である必要はない。Cの社会論からDのミステリーへ、DからEの歴史ものへ、それでもまだ乗れないときはFの恋愛小説やGのマンガでもいいから、なんとか「読み」を続行してしまうのだ。そして、これらのABEなどのどこかで乗れたら、その勢いを当初のAに再帰させる。これがコツなのだ。つまりは自分を「本を読む」か「本を読まないか」の二者択一にしないことなのである。

第5に、本を読む力は必ずしも集中力にあるとはかぎらないと思うことだ。ページや文脈やワーディングのおもしろさを掴まえて、そこに好きに出たり入ったりするのがいい。鳥が嘴で田圃や餌をチョンチョンと啄むように読んでみると、案外にうまくいく。図版や見出しにも注目したい。読書は着脱自由なもの、リズミックなものなのだ。

第6に、上記の3の③に勧めた「アナロジカルに読む」という技能を身につけることを、とくに推奨しておきたい。アナロジカルにということは連想的になったり類推的になったりする読書思索をあえて肯んじるということで、本の中の語彙や文章を読みながら自分の「注意のカーソル」が前後左右に、アナロジカルに進んでいくのをドライブすることをいう。国語の読解テスト問題を解くようには読まずに、文脈に沿って浮かぶ連想を重視する読みである。

ただし、締めが必要だ。アナロジカルに読んで、締めではクリティカルに読後像を結び、そこから自在な展望を愉しむのが編集工学的なのである。

【おまけ.4】

もうひとつ。本を読み始めたらときどき「掩巻」(えんかん)をするといい。これは江戸の私塾がたいていやっていたことで、読んでいる途中でときどき本を閉じて、それまで読んできたページの内容をいっとき(1〜2分ほど)アタマにめぐらしてみることをいう。これはたいへんに効果的だ。

せめて読みおわったときには、その内容を5分ほどでいいからトレースしてみることだ。読後感想は誰かに話せればもっといいし、ノートにメモれればもっといいと思うかもしれないが、実はアタマで想起(re・call)することが一番なのだ。

学習とは想起なのである。そして、いくつもの想起こそがインタースコアをおこすのだ。ぼくは自分の書棚をゆっくり眺めるときに、このことをアタマの中で走らせる。

⊕ 『植物は<知性>をもっている―20の感覚で思考する生命システム』⊕

∈ 著者:ステファノ・マンクーゾ/アレッサンドラ・ヴィオラ

∈ 序文:マイケル・ポーラン

∈ 訳者:久保耕司

∈ 発行者:小泉公二

∈ 発行所:NHK出版

∈ 印刷:啓文堂/大熊整美堂

∈ 製本:ブックアート

∈ 協力:河野智謙

∈ 翻訳協力:株式会社リベル

∈ 校正:酒井清一

∈ 本文DPT:天龍社

∈ 編集協力:奥村育美

∈ 装画:村尾 亘

∈ 装幀:加藤愛子

⊂ 2015年 11月 20日 第1刷発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈∈ はじめに

∈ 第1章 問題の根っこ

∈ 第2章 動物とちがう生活スタイル

∈ 第3章 20の感覚

∈ 第4章 未知のコミュニケーション

∈ 第5章 はるかに優れた知性

∈∈∈ おわりに

∈∈∈ 訳者あとがき

⊗ 著者略歴 ⊗

ステファノ・マンクーゾ

イタリア・フィレンツェ大学農学部教授、フィレンツェ農芸学会正会員。フィレンツェ大学国際植物ニューロバイオロジー研究所(LINV)の所長を務め、また「植物の信号と行動のための国際協会を設立。La Raputbblica紙で、2012年の「私たちの生活を変えるにちがいない 20人のイタリア人」の一人に選ばれた。

アレッサンドラ・ヴィオラ

フリーランスの科学ジャーナリストで、さまざまな新聞や雑誌に数多くの記事を書いている。2007年にアルメネーゼ‐ハーバード財団はイタリア科学ジャーナリスト協会の協力を得て、彼女の書いた記事を年間最優秀科学記事として選出し、研究奨励金を支給した。2011年にはジェノヴァ科学フェスティヴァルの司会を務める。イタリア公共放送局RAIで、ドキュメンタリー番組の監督や現地レポーター、テレビ番組やテレビアニメのシナリオライターとして活躍している。