日本列島のそこかしこに、めずらしくも、

金環蝕と竜巻とがほぼ平行して到達してから数日後の、

5月20日午後1時過ぎの、青山スパイラルホール。

ぼくはヴァレリーの「方法」を持ち出して、

そのあと5~6時間にわたる話の、

ある端緒を訥々と語り始めた。

「世界と自分のあいだに落ちているもの、

それは方法である」というふうに。

ヨウジのTシャツにイッセイの黒の上下を着て、

下手に用意しておいたミニ書斎もどきから登壇した。

「連塾」最終回の「本の自叙伝」である。

なぜ、ぼくはヴァレリーを端緒にしたのだろうか。

ヴァレリーが人文と科学との両方の知の

端緒に腰掛けたとびきりの哲人だったからだ。

2012年5月26日午後1時過ぎ。

ぼくは青山スパイラルホールの『本の自叙伝』を、第1章「テスト氏との一夜」で始めた。 「連塾」最終回にあたっていた。なぜ「テスト氏の一夜」だったのかといえば、若きヴァレリー(12夜)の脳髄を襲った「ジェノヴァの夜」の雷鳴と割れ目を、この日数時間かけて語ろうとした「読み」の端緒にしたかったからだった。

この日の話の流れは、人類の書物の歴史のなかから「方法」と「モノ・カタリ」とを同時に取り出して読むには、どんなふうに読むのがセイゴオ流なのかということを、いささか十二段浄瑠璃のように進めていくという段取りである。そのため、全体をさまざまな書物を配した9シーンに分け、1シーンずつ幾つかの本を串刺しにして、そもそも「読み」とは何かということを角度を変えつつ語っていく方式をとった。

ここでいう「読み」というのは、たんに“読書”ということではない。ぼくにとってはRNAも甲骨文字も、新聞の見出しやレストランメニューに目を走らせるのも、ホメロス(999夜)や折口信夫(143夜)を読むのも、カーナビやアインシュタイン(570夜)の重力場方程式から告知されるものを感知することも、いずれもほぼ同等の「読み」なのである。

そのことを語るにあたって、ヴァレリー的な出発点ほどふさわしいものはない。なぜならヴァレリーは「完成」から最も遠い「始まり」につねに腰掛けつづけた端緒の人だったからだ。「世界と自分のあいだに落ちているもの、それは方法にほかならない」と言ってのけ、それをテスト氏に託した人物だったからだ。

ポール・ヴァレリーが文学者にはめずらしく理知的で、かつナイーブな現代的知性の持ち主であったことは、いまさら言うまでもない。その好奇心は文芸的なるもののすべてに及んだだけでなく、幻想にも科学にも、夢にも数学にも、美術にも音楽にも向かっていた。

とくに科学に刺激を受けつづけていたことが特筆される。そこがたとえば、ヴァレリーに近接した評論をしたいと念じながらも、およそ科学的な想像力をまったく思索できなかった小林秀雄(992夜)との決定的な違いなのである。ま、そんなことは言わずもがなのことであるけれど。

ヴァレリーの科学観はポオ(

書斎のヴァレリー(1930)

そもそもぼくは、その問題の事情や解法について専門的に詳しいからといって、最新科学や最新医療の成果だけから「知」を語る連中は大嫌いなのである。

たとえ科学的発見であろうとイノベーティブな技術であろうと、歴史的現在に立つ思想というものは、そうした現在点の成果だけではゼッタイに語れない。それゆえ脳科学やプレートテクトニクス理論やクラウド・コンピューティング・テクノロジーに頼って、それまでの科学や歴史や社会を訳知りに説明することをおぞましいとさえ思ってきた。

そうではなくて、どんな時代の科学も技術も、その端緒に秘められたものこそが、そのつど病的に美しいわけなのだ。古代技術であれイスラム数学であれ、いつだって現在に向かってめくれ上がるものなのだ。ヴァレリーはその点については毫も認識をまちがえなかった。

そういえばヴァレリーには「電気と化学に通じた科学者が一本の木の成長をつきっきりで観察したらおもしろいだろう」と書いた一節があって、なるほどヴァレリーは電気と化学と植物をつなげて見ていたのかと感心したことがあったけれど、こういう言い草には、賢治の「あけがたの電気化学の峡を来る北上川の白き波かな」を思わせるものがある。

これでだいたいのことが伝わっただろうと思うけれど、ぼくはこのように、ヴァレリーが「方法」を意識して端緒において思索しようとしつづけたその目付きに、全幅の敬意を払ってきたわけである。

念のためにいえば、ヴァレリー自身がそのような“方法の魂”に徹する目付きになったのは「ジェノヴァの夜」以降、精神というものがきわめて多様で、互いに整合しがたい幾つもの部分から成っている“錯綜体”のようなものだろうという確信をもったせいだった。「私の精神は統一されているのかもしれないが、それは千の断片から成り立っている」とも、「私は可能な多様性なのである」とも、『カイエ』に書いている。

まったくその通りだ。われわれは心や精神や意識を一つもっているとか、三つほどもっているなんてことはない。いくつもの断片の寄せ集めか、何束もの精神のドラフトを、そのたびごとに何かを“枕詞”にして開示できるだけなのである。そして、そのようにその場に応じて開示していくことこそが、“方法の魂”というものなのだ。

だから方法によって世界を読みたいのなら、つまりは世界読書という方法に徹したいのなら、その1ページ目には、できればヴァレリーのテスト氏が雨傘をさして立っていて、そこから先のページではヴァレリーを離れて、主題はいろいろ変化していっていいわけなのである。それなら「方法」がきっと継続していくだろう。ぼくはかねがねそう思ってきた。

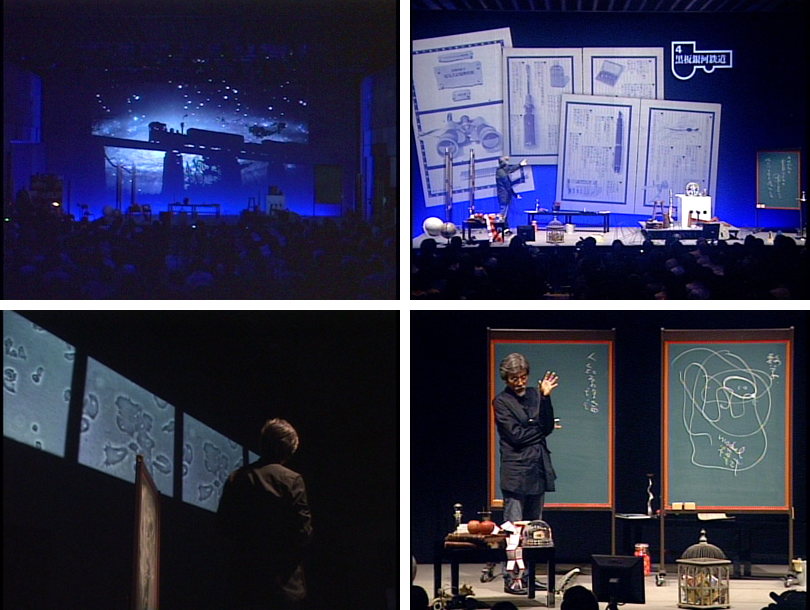

そこでまた5月26日の「本の自叙伝」の進めかたのことになるが、全部で9シーンで構成したうちの、シーン1からシーン3(「死者の書」「サイの国から」)までを、舞台上では2台の「めくり」を使って進行することにした。制作には東亨のチームがあたってくれた。

もともと「めくり」は巨大な本のページなのである。頁(けつ)なのだ。ぼくは話をしながら自分でその「めくり」の紙を何枚かにわたって開け、また何枚もちぎっていく。そういうふうにした。ただし、その1枚目の「めくり」は必ずやヴァレリーでなければならなかった。

「めくり」にした理由は、もうひとつ、ふたつあった。ひとつはやはりヴァレリーに由来するのだが、「記憶が記録されるのではなく、さまざまな事物のあいだの結合状態が記憶されていくのだ」と示唆していたことを、舞台でちょっとばかり引き受けたかったからだ。

むろんぼくの舞台上でのナマな話も、いろいろな話題や問題をぼくなりにはつなげていくのだが、それだけでは力がないことはわかっていた。だらだらとしたおしゃべりは、こんなことあらためて強調するまでもないことだけれど、数秒間の瞳の潤みや維摩居士の沈黙にくらべて、根底的な起伏をもてないものなのだ。

だから大事な話には、その進捗の前後すれすれで何かを見えるかっこうで出現させ、また消滅させて、そのうえで話の奥から去来するものを忘れずに暗示すべきなのである。

いや、それは別れ話で紅茶に角砂糖を落とすことでも、一冊の本の見返しに著者の少年時代の写真が零れることであってもいいのだが、ぼくのヴァレリーに始まる3つのシーンでは、2台の「めくり」の紙が出現したり消滅したりすることで、そのささやかな装置が作用するようにしたわけだった。

以上のことは、ぼくが何をどのように編集してきたかということと裏腹である。ぼくは、文字や図版や写真というものは、いままさにそこで次の何かとつながっていっていくように構成されるべきだと考えてきた。編集とはその構成に、出現と消滅を与えることなのだ。そういう意味でも「めくり」は、当初において伏せられていた端緒が、そこにいま立ち会う者の一瞬をめがけて開くのに、ぴったりなのだ。

もうひとつ付け加えておくと、ヴァレリーは「記憶は形態と結びついている」とも確信していた。ぼくはこれもヒントにした。2台の「めくり」は本の判型を象徴するA判とB判になっていて、その形態を会場の諸君に促すゲシュタルトやクレオドであってほしかったのである。

「松岡正剛:本の自叙伝 〜本はロマンなのか、テロルなのか。」〈全九景〉

2012年5月26日 スパイラルホール(港区青山)

イベントの冒頭、第1部でヴァレリーの“方法”が語られた。

2台の「めくり」装置に引かれた赤い矩形は本の判型をあらわす。

ヴァレリーの肖像・ジェノヴァの風景・雷鳴のイコン。

「ヴァレリーと露伴には相通じるところがあります」

本書にはカタストロフィー理論で名を馳せたルネ・トムも参加して、「心的プロセスのモデル化」をめぐるヴァレリー的方法を検討している。

ヴァレリーが折から広まりつつあったフロイト(895夜)心理学をはじめとする心理学や精神分析に大いなる疑問をもっていたことは、とくにそれらが体系化されることに嫌悪感をもっていたことは、ヴァレリー・ファンの誰もが知っているし、本書にもたびたびそのことが指摘されている。

心や意識なんて、閉じたものであるはずがない。心理というものがあるにせよ、そいつは外の世界のさまざまな出来事や言葉に結びついている。そう直観していたヴァレリーはエスやイドなどといった心理用語を使わずに、ひたすら「錯綜体」という言葉を好んで使っていた。

これはすこぶるぼくの趣味に合っている用語だった。『カイエ』には、こう、書いている。「錯綜体とは、人間あるいは自我の概念に含まれるものの、まだ現実のものとはなっていないもののことである。それは一般的感性と特殊的感性のポテンシャルであり、それが現実的なものとなるかは、つねに偶然によるものだ」。

まさにその通りであろう。われらが心というものはつねにポテンシャルな錯綜体の状態にいるわけで、そのポテンシャルの中のどの束や脈絡を自分のリプレゼンテーションやペネトレーションにするかということだけが、その場その時の「鍵と鍵穴」の具合によっているわけなのだ。

それは予期できないという意味ではまさに「偶然」の発露に見えるものであるけれど、しかしその「偶然」とは、もとはといえば心身両面のコンティンジェントな作用によるものなのだ。つまりはわれわれの心というものは、身体と言語の接合部分あるいは亀裂部分に出入りするコンティンジェントな偶発力のことなのである。

ルネ・トムがヴァレリーに見いだした最大の特色も、ヴァレリーが心のプロセスにおける「発現」あるいは「創発」を重視していたことだった。あらためて言うまでもなく、「発現」や「創発」はきわめてコンティンジェントな作用によっている。のみならず、何かによる何かの「模倣」ないしは「準拠」によっている。ヴァレリーはそのへんのこと、見抜いていた。

もっとも、ぼくは、このことがどこまでその後のヴァレリーを突き動かしていたのか、いまだ検証できていないのだが、かつて「現代詩手帖」が「ヴァレリーの新世紀」という特集をしたとき(2005)、本書の翻訳者の一人でもあった塚本昌則がそれに近いことを指摘していて、そうか、ヴァレリーは複雑系に関してさえいっぱしの見通しをもっていたのだろうと、勝手に拡大解釈したものだった。

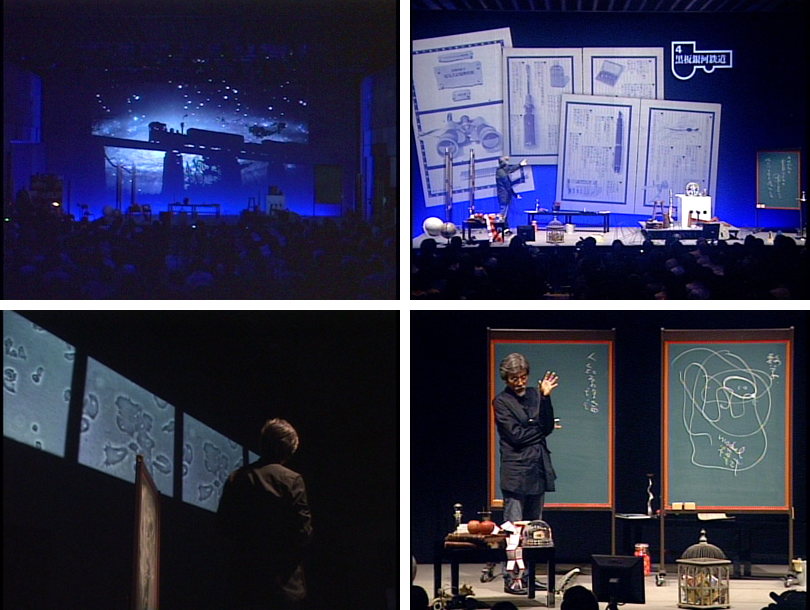

ブラックスクリーンの全面にさまざまな科学的イメージが投影された第2部。

舞台上にも、いたるところに不思議なオブジェが置かれる。

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』からはじまり、ジョゼフ・キャンベルの物語、

野尻抱影の天体、湯川秀樹の量子、自己をこえた粘菌アメーバ。

「連塾」おなじみの黒板も登場。

さて、またまた「本の自叙伝」の話になるが、第1部で「めくり」を使った構成は、20分の休憩をはさんだ次の第2部になると、舞台上に3枚の黒板とたくさんの実験器具やら玩具やら日常道具を散乱させて、ぼくはそれらをときどき手に取って、話をかいつまむようになっていく。

ここは、4「黒板銀河鉄道」、5「アインシュタインの林檎」、6「生命の塵」という算段で、話が宮沢賢治の話から野尻抱影(348夜)やアインシュタイン(570夜)に進んでいくにつれ、舞台全体が「四次元延長体」での“星めぐり”をするという趣向なのである。そのため、できるだけ「小さなもの」たちが、何かのきっかけでみるみるうちに巨きくなっていく様子がときどき見える必要があった。

そこで第2部では「めくり」に代わって黒板にチョークが書き出す言葉と線が音をたて、またホリゾントいっぱいのブラックスクリーンには、該当書物が小さくも大きくもプロジェクトされたり、粘菌の映像が分割しながらも連続して映るようにしなければならなかった。

これらは、演出の藤本晴美さんや、制作統括を引き受けた和泉佳奈子を筆頭とした、スタッフの準備とオペレーションが具合よく実現してくれた。

こうして、話はヴァレリーのことには触れないまま運んでいくようなのだが、ぼくはそれでもヴァレリーの方法がいつまでもブリップするようにしたかったので、ときどき「ほらやっぱり、世界と自分のあいだには方法が落ちているんですよ」と言うことにした。

ついでながらこのことは、特別仕立ての第3部「虹色のトロツキー」のあとの、第4部ではもっとあからさまになる。[ちなみに第3部では森村泰昌(890夜)さんがメガネをかけてヒゲをはやした松岡正剛に扮装し、山本耀司さんがわれわれ3人のために袴パンツを装着するという例外を導入して、いったい本当に「似合うもの」とは何なのか、世界を着脱するとは何なのかということを暗示してもらった‥‥]。

で、第4部の8「ZEAMI条々」になるのだけれど、ここでは、安田登(1176夜)さんに屈原の楚辞『離騒』913夜)とシェイクスピアの『リア王』(600夜)の一節を能仕舞してもらい、そのはしばしにヴァレリーが内部感覚のことを「有機体の声」と呼んでいたものが響き洩れるというふうにした。

この「有機体の声」は、ぼくが読書をするたびにさまざまな音色で聞いてきたものである。本というもの、“声の文字”を聞くためにある。それなら、この「声」をこそこの日の舞台のインセンティブとして引っ張っていけば、その全容に多様なインタースコアがおこっていくだろうと思っていたわけだ。

第3部は、秘密のスペシャルゲストが登場。

セイゴオに扮したアーティストの森村泰昌さんから“擬く”ことの作法が語られる。

続いて、ファッションデザイナーの山本耀司さんが颯爽と現れ、

松岡と二人でタバコのツーショット。

森村さんもふたたび登壇し、耀司さんによる新作の袴の

着付けパフォーマンスが披露される。

Yohji Yamamotoの袴を着用した3人。

幕末の志士を思わせる破格。

なんだかヴァレリーにかこつけて「本の自叙伝」のことばかりを説明してしまったが、はい、はい、もちろん実はそうなのだ。ぼくは、この日までずっとヴァレリーの「方法」に片思いをしてきた日々を抱いてきたのだけれど、いつかはその「方法」それ自体であるようなトーク・ステージを試みてみたかったのである。

だから今夜の千夜千冊が『科学者たちのポール・ヴァレリー』で、それが3日前の「本の自叙伝」のレシピのひとつであったことを説明することは、もとよりひとつながりの脈絡なのである。加えて、今夜は「思構篇」のスタートにも重ねてみた。

20世紀が「主題の世紀」だったとすれば、21世紀は「方法の世紀」になるだろうと、ぼくはこれまで何度も表明してきた。このこと、実はヴァレリーが19世紀末に、20世紀を予測して言いたかったことだった。しかし、戦争と資本主義にあけくれた20世紀は必ずしもそのようにはならなかった。

量子力学や相対性理論の方法的動向を見れば、あるいはドビュッシーやグレン・グールド(980夜)や武満徹(1033夜)の方法的音楽を聞けば、またニジンスキー(1099夜)や土方巽(976夜)の方法的身体を見れば、20世紀は「方法」こそが唯一の逆上だったはずなのである。

これらはその光芒こそ極上のものではあったけれど、ついにインタースコアをおこすことなく、残念ながら21世紀にもちこされてしまったのだ。

ぼくが「本の自叙伝」をもって始めたかったことは、「連塾」にピリオドを打って一宿一飯の義理をはたすとともに、次のインタースコアとインターテキストを準備するためだった。それには、やはりポール・ヴァレリーのテスト氏との一夜に真床覆衾しなければならなかったのだ。

第1部と第4部で能を演じたワキ方の安田登さんと笛方の槻宅聡さん。

『楚辞』より屈原の「離騒」、および『神曲』『リア王』の物語の一節を能で表現。

松岡とのトークでは、屈原の“残念”の心情、ワキ方とシテの役割を語った。

『科学者たちのポール・ヴァレリー』

編者:ジュディス・ロビンソン・ヴァレリー

訳者:菅野昭正・恒川邦夫・松田浩則・塚本昌則

1996年4月25日 発行

編集:太田裕子

発行所:株式会社 紀伊國屋書店

【目次情報】

訳者まえがき

《生物学・医学》

前言/予備的考察:ジュディス・ロビンソン・ヴァレリー

ヴァレリーの思想と生物学・医学の発展:ジャン・ベルナール

ヴァレリーと生細胞:マルセル・ベシス

言語と思考:フランソワ・レルミット

ヴァレリーと血液:ジャン・ベルナール

眠りと夢:ピエール・パスワン

人間の意志決定の自由に関する考察:ジャン・アンビュルジェ

脳と思考:フランソワ・レルミット

発展する神経学を前にしたヴァレリー:ルド・ヴァン・ボガルトとジュディス・ロビンソン・ヴァレリーの対談

《数学・物理学・認識論》

ヴァレリーにおける数学の概念:ジャン・デュードネ

心的プロセスのモデル化/カタストロフィー理論家の目から見たヴァレリーの《体系》:ルネ・トム

ヴァレリーの主題による変奏曲:アンドレ・リシュネロヴィッチ

科学哲学者ヴァレリー:ピエール・オージェ

現代物理学と現実感:ベルナール・デスパーニャ

ヴァレリー、言語と論理:ジャック・ブーヴレス

ヴァレリーの時間概念の今日性:イリヤ・プリゴジン

結論と未来への通路

ジャン・ベルナール、ジャン・ドュードネ、ジャック・ブーヴレス、ジャン・ルヴァイヤン

訳者あとがき

索引

【編者情報】

ジュディス・ロビンソン・ヴァレリー(Judith Robinson – Val´ery)

1933年オーストラリアのキャンベラに生まれる。シドニー大学文学部卒。モンペリエ大学で国家博士号取得。英国・ケンブリッジ大学講師、オーストラリア・サウスウェールズ大学教授、モンペリエ大学客員教授等を経て、現在、仏国立科学研究センター付属の現代テクスト草稿研究所(ITEM)の主任研究員。ポール・ヴァレリーの長男クロードと再婚し、寡婦となったため、相続によりヴァレリーの著作権所有者の一人となる。ヴァレリーの科学思想の解明にかけては先駆者であり、第一人者である。また『カイエ』の抜粋普及版の編集など、ヴァレリーの著作の編集者としての功績も大きい。著編書:『ヴァレリーの『カイエ』における精神の分析』(ジョゼ・コルティー社、1963)標目別抜粋版『カイエ』全二巻(ガリマール社、1973-1974)他。