父の先見

岩波書店 1994

ここに1枚の紙がある。この紙を摘まむには紙のほうに手を伸ばして、親指と人差指の間をちょっと細める。そしてその指を合わせるようにして摘まむ。その紙を折ったり引きちぎったりするには両手が必要だ。片手を前に引き、片手を外へ出す。その紙が不要な紙ならくしゃくしゃ丸めて捨てる。紙はわれわれに何かを与えている。イメージをもたらしているだけではない。われわれに何かの動作を促しているのだ。

その何かを与えているということを「アフォード」(afford)という。「~ができる」「~を与える」という意味だ。紙はわれわれにさまざまなアフォードをしているわけである。われわれが何をしなくとも紙はいろいろなアフォードの可能性をもっている。そのようなアフォードの可能性がいろいろあることを、「この紙にはアフォーダンス(affordance)がある」という。そういう用語で、対象がもつアフォードの可能性をよぼうと決めたのはジェームズ・ギブソンである。ギブソンのことはあとで話す。

マイクにはそれを握らせるというアフォーダンスがある。椅子にもアフォーダンスがある。坐ることを要請している。橋には渡ることのアフォーダンスや重量に耐えるというアフォーダンスがある。万年筆は持たれて紙と出会うことを、電気カミソリは顎にあてられることを待っている。アフォーダンスはいろいろなものにひそんでいる。冷蔵庫の把手から砂山の砂まで、書物から五線譜まで。

道具だけがアフォーダンスをもっているのではない。大地は歩くことの、断崖は落ちることのアフォーダンスを、それぞれもっている。ありとあらゆるものにアフォーダンスがあるといっていいだろう。

すべてのものがアフォーダンスをもっているということは、われわれはアフォーダンスのなかで知覚し、アフォーダンスのなかで動作をおこし、アフォーダンスのなかで活動しているということである。

たとえば、どこかの応接間に案内されてソファに坐るように促されたとする。われわれはそのとき咄嗟にそのソファの高さや柔らかさを目測で判断して、自分の体をソファに対して背を向けつつ、ちょっと腰をかがめながら体をソファにアフォードされるように坐る。同時に背中や腰や太股はソファの恰好やソファの柔らかさに対応するようになっている。合わさっている。しかも何度かそのような体験をするうちに、目測はしだいに省略されて、眼の前のソファのテクスチャーを感じただけで坐り方がわかるようになる。アフォーダンスは、経験によってさまざまに深化する。

アフォーダンス理論で「マイクロスリップ」とよばれている興味深い動作変更の手続きがある。たとえばサラダを挟む用具を初めて持とうとしたとき、うまくその用具が扱えないと、ただちにそれを指先の動きで持ち変える。自動販売機にコインを入れようとして入りにくければ、すぐにコインを持つ角度を変える。これがマイクロスリップで、すでに研究者によって「躊躇タイプ」「軌道変化タイプ」「接触タイプ」「手の変化タイプ」などに分類されている。

こうしたアフォーダンスは、われわれの日々の活動のさまざまな場面に介入している。活動だけではない。知覚そのもの、認知そのものにかかわっている。

アフォーダンス理論は知覚や認知や運動をめぐる理論である。もともとはクルト・レヴィンやクルト・コフカのゲシュタルト心理学から派生した。

われわれの知覚は音のつながりやまとまりを特定のメロディとして聞ける能力をもっている。その音のつながりやまとまりは移調して要素(音符)が変わっても、やはりメロディをもつ。それがゲシュタルトだ。そのゲシュタルトは知覚に残る。乱暴な字や子供の字が読めるのも、また盲人が点字を読めるのも、文字を構成する線や点のつながりやまとまりがゲシュタルトになっているからだった。

レヴィンやコフカらは環境世界が知覚者にもたらしている意味のゲシュタルトや価値のゲシュタルトに関心をもって、これを「要求特性」(demand characteristics)あるいは「誘発特性」(invitation character)というふうに抽出しようとした。クリスチャン・フォン・エーレンフェルスはそれを「ゲシュタルト質」と名付けた。このような特性や質は要素そのものがもっているものではない。知覚があらかじめもっているものでもない。要素と知覚の関係の「あいだ」に発生したものだ。そして積み重なっていく。

たとえば2つの豆電球が適当な間隔で点滅をくりかえし、その速度がある程度の速さになると、われわれはそこに「光の移動」というゲシュタルトを感じる。電光ニュースがわかりやすい例だろう。電光ニュースでは格子状の電球が特定の位置で次々に点滅しているだけなのだが、それが一定の速度になっているために、われわれはそこに実在していないはずの「光の文字の流れ」を感じる。

ジェームズ・ギブソンがプリンストン大学の哲学科に入ったとき、そこではドイツからアメリカにわたったゲシュタルト心理学が一挙に開花しつつあった。ハーバート・ラングフェルトやレオナード・カーマイケルがいた。かれらはドイツでマックス・ヴェルトハイマーやヴォルフガング・ケーラーのゲシュタルト心理学やエルンスト・マッハの知覚理論の強い影響をうけていた。ギブソンがプリンストンを出てスミス・カレッジの職に就くと、今度はそこにクルト・コフカがいた(1273夜:コフカ『ゲシュタルト心理学の原理』を参照していただきたい)。

ギブソンはゲシュタルト心理学の最前線にひとかたならぬ関心をもった。そこへ空軍の知覚研究プロジェクト・チームに参加するように要請された。フライト・シミュレータによるパイロット訓練などで、どんなプログラムが必要かを調査研究開発するプロジェクトだ。ギブソンはそれらに従事するうちに、運動する知覚が感覚刺激だけで成立しているのではないことに気がついた。刺激のデータを集積しても、運動知覚の秘密は解けなかったのである。

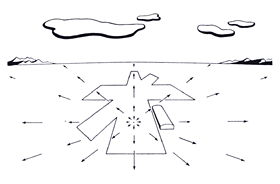

少し調査してみると、運動知覚はパイロットが感知する「地面」のサーフェス感覚(面性)やテクスチャー感覚(きめ)のようなものによって支えられているのではないかと思うようになった。また、そのようなサーフェスやテクスチャーが光の当たりぐあいや勾配の持ちかたによって、運動知覚者のコントロール感覚を制御していることを知った。ゲシュタルト心理学は「像」や「形」が網膜や脳にもたらしている刺激の影響を重視していたのだが、ギブソンは環境のなんらかの特性が知覚者に与えている「姿」や「変化」のほうを徹底して重視したのである。

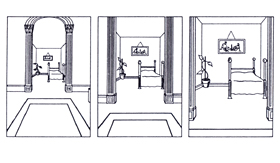

ギブソンが長年かかって確立した理論は、まとめて「生態学的心理学」(ecological psychology)とよばれた。環境のさまざまな特質がそのなかにいる動物や人間に与えているアフォーダンスを研究する。物が物を囲んでいることと、生きものが物に囲まれていることには、根本的な相違があるという観察と調査を前提にしている理論である。それは「包むもの」や「囲むもの」をめぐる包摂(inclusion)の理論でもあった。

主著のひとつの『生態学的知覚システム』(東京大学出版会)では、生物を包み囲んでいる状態を「ミディアム」と「サブスタンス」と「サーフェス」に分けて、「環境とはミディアムとサブスタンスを分けるサーフェスのレイアウトである」というような大胆な解釈をした。

ミディアムは水や大気や草原や森林や都市のようなもので、多くの動物はそのなかで比較的自在に移動できるし、そこにいることによって何が離れているか、何が近づいているかが判断できる。サブスタンスはなんらかの堅さや構築があるもので、その中をてっとりばやく移動はできないかわりに、それらがどのような組み合わせでできているかを感じることができる。このミディアムとサブスタンスとの境い目がサーフェスになる。動物はこのサーフェスに敏感に対応しているとおもわれた。

多くの動物たち同様に、空軍のパイロットもこのサーフェスの見極めによって戦闘機の着陸を制御していた。われわれも同じだ。ソファのサーフェスだけで坐り方が決められるし、街の形や色や模様によって歩き方を決められる。そうだとしたら、われわれはミディアムとサブスタンスを区分するサーフェスによって包み囲まれた環境のなかにいるとみなせるわけである。

このような理論はやがて「生態光学」をつくりだす。対象における光の当たりぐあいなどが知覚に与える影響を研究した領域だ。ギブソンは照明こそが「包み」と「囲み」をあらわしていると考えたのだ。

アフォーダンス理論は、いま急速な進展を見せている。ゲシュタルト心理学や行動心理学に代わる理論として浮上しているのを筆頭に、景色の認知をあきらかにするための研究分野、制御や訂正や変更をもたらす意識と行動の関係を追究する分野、さらには「知覚と行為の協応システム」に新たな視点を全面的にもたらそうという深度のあるシステム研究の分野もある。

その範囲は驚異的に拡張しつつある。本書の著者の佐々木正人が日本におけるほとんどの研究領域のすぐれた牽引者になっていることも、驚くべきことだ。佐々木が「ナビゲーションを可能にしている情報」の研究に入っていることも見逃せない。何かの動向を時々刻々の情報としてナビゲーションできるということは、その動向と知覚の「あいだ」にもともとナビゲーション・システム(あるいはメタナビゲーション・システム)ともいうべき何かがひそんでいたとも言えるのだが、もしそれを取り出すことができるなら、かなり重要な情報システム理論のモデルがそこに見えてくるだろうからである。

ぼくがアフォーダンス理論に注目したのは、最初はグレゴリー・ベイトソンが、「ギブソンは自分と似たようなことを研究しているようだ」と『精神の生態学』(思索社)に書いていたのが気になってからだった。

ベイトソンはきこりが斧で木を伐っている場面を例示した。斧の一打ちはその前に木につけた切り目によって制御されている。ベイトソンは、このプロセスの自己修正性こそが精神の生態学というものだと断じた。ベイトソンは、主体としての「自己」が対象としての「木」を伐ったという従来の考え方を捨てなさいと言ったのだ。きこりが木を伐る行為にさえシステムのうねりというものがあって、そこでは自己と対象は一緒くたになっているのだし、精神性とシステム性だって切り離せないと言ったのだった。

ギブソンの思想もこの延長にある。しかし、ギブソンはベイトソンのいう「精神」を「環境と知覚の連動性」にまで拡張して、そこに「変化するもの」と「不変なもの」とがあること、そこに測定可能なアフォーダンスがいくつも組み合わさっていることを突きとめ、ベイトソンの先駆的な予見を科学理論にまで引っ張っていったのである。これによってわれわれは、たとえば、目隠しされて手にもったものの姿や堅さを特定しようとしたり、力を加えるとそれが壊れそうになるかどうかを判断したりするときの感覚を、新たなシステム理論のなかで取り扱えそうになってきたのだった。

これは画期的なことである。われわれはいつもコップに水が溢れそうになるとか、箸が折れそうだとか、自動車がもう少しで自分の前を通りすぎるとか、そのカステラがひからびつつあるとかということを感知して暮らしているのだけれど、そんなことは科学にもシステムにもとうてい関係がないと思いこんでいたのだから。

アフォーダンス理論が、いずれ言葉や行動をふくむ「意味」や「文脈」の問題に食い入っていくことはそんなに遠くないだろう。認知言語学にとって、アフォーダンスは相性がいいはずだ。

また、デザイン理論というものはこの20年にわたってろくな成果をもてなかったのであるが、それが「アフォーダンスのデザイン」として新たなセオリー・ビルディングに向かうことも予想される。すでにドナルド・ノーマンが『誰のためのデザイン?』(新曜社)で、デザインが①制約、②アフォーダンス、③マッピング、④フィードバックで成立することを提示した。

考えてみれば石器時代からバウハウスまで、能装束からTシャツまで、アフォーダンスが関与しなかったデザインというものなど、なかったのである。

もっと大きな収穫があるとすれば、アフォーダンスが「価値」の問題と結びついていったときだろう。結局、すべての理論はわれわれにとって「編集すべき価値とは何か」をめぐっているものだけれど、これまでは、環境と対象と道具と知覚とを一貫してつなげる価値がどのようにして説明できるのか、その理論を欠いてきた。アフォーダンス理論がそれを充当させるとはいいきれないのだが、そのような相互の編集的価値観をつなげるコンシステンシー(一貫性)に有効な橋渡しをすることなら期待できるようにも思われる。