父の先見

現代思想の原点

講談社現代新書 1995

編集:渡部佳延 協力:若桑毅・宇波彰・末広優子・赤間恵美・日高美南子

装幀:杉浦康平・赤崎正一

われわれは「言葉をもったサル」だ。また「言葉にふりまわされてきた動物」だ。赤ちゃんが幼児となり子供となるにあたっても、言葉は決定的な役割をもつと思われてきた。「うちの子はまだ喋らないので、心配なんです」と気にかける母親には何人も会った。けれどもその子が喋っていないからといって、その子の意識や気持ちに言葉が動いていないかどうかはわからない。長じて言葉が闊達になった子はたくさんいるし、蹲っていた言葉がのちに小説家やマンガ家の素質として開花した例も少なくない。

言葉がわれわれにもたらしているものは、外に洩れた光のグラデーションの具合からすればそうとうに広くて多様なのだろうが、影や闇になっている領域にも深く及んでいるとも思われる。無意識やアーラヤ識には言葉が関与していないとはいえないだろうし、夢の中でも言葉は脈絡なくとびかっている。

そもそも言葉は、どこがどうなると言葉なのか、それ以前の言葉の蕾(プレ言語)はどういうものをさすのか、なかなか究めがたい。古代インドや古代ギリシアでは、その言葉の蕾っぽいものをプラーナ(prâna)とかプネウマ(pneuma)とみなしていた。空海(750夜)は「風気」と呼んでいた(→『声字実相義』)。

蕾がはじけて咲いた言葉が解放力に満ちているとはかぎらない。言葉によって苦しむこともあるし、言葉の縛りに悩まされることもある。これは「言語の拘束性」とよばれてきた。しかし一方、言葉で催眠術がかかることもあれば、理論を構築することもできる。言葉は使いようで変幻自在になるのか、それとも言葉はもともとそういう変わり身に富んだものなのか。

言葉の正体はいまだよくわからない。民族ぶんだけ母語があることも、方言があることも、科学や哲学が「概念」を重視するようになったことも、絵文字や仕草との関係もよくわからない。音声と文字とに分かれたほんとうの理由もわかっていない。

そこでアウグスティヌス(733夜)やルソー(663夜)やヘルダーこのかた、さまざまな「言語の起源」をめぐる仮説が試みられてきたのだが、なかなか定説が確立できなかった。1866年のことだが、パリ言語学会は言語の起源をめぐってこれ以上空疎な議論を続けるのは目にあまるとして、このテーマによる発表を禁止したほどだ。しかし、そんなふうに脚下照顧をせざるをえない言語学というガクモンも、そこそこ問題なのである。

なぜ言語学などというものが議論されるのか、言語学は今日の思想の組み立てに何を提供してくれたのかということを、今夜はかつて加賀野井秀一が40代半ばにとても手際よくまとめた『20世紀言語学入門』を手引きにして、スケッチしておこうかと思う。小著ながら、この手の本のなかではめずらしく愉快な一冊だった。

いろいろな言語学の成果が紹介されるのだが、中心にある事件は「ソシュールが沈黙した」あるいは「ソシュールは挫折した」ということから始まる葛藤と冒険のあれこれである。ソシュールが何によって挫折したか(挫折したのかもしれない)ということはあとで説明するとして、しかしソシュールが言語学において試みようとしたことをめぐっては、現代思想がそこをウの目タカの目でこれを発展させようとしたことはよく知られている。

戦後のプラハやデンマークやアメリカに立ち上がった構造言語学、フランスのレヴィ=ストロース(317夜)の構造主義、ロラン・バルト(714夜)のモード論やクリステヴァ(1028夜)のテクスト論、デリダ以降の脱構築思想は、ソシュール言語学の轍(わだち)の跡から立ち上がってきたものだった。

言語学そのものは言葉の要素や様態を研究するもので、思想文化の構築をめざしているわけではないのだが、ソシュール言語学や構造言語学は現代思想の大きな方向のエンジンのひとつになったのである。なぜそういうふうになっていったのか。そのあたりの左見右見についても少しふれておきたい。

著者の加賀野井はフランス哲学の研究者で、言語学者ではない。ソシュール、メルロ=ポンティ(123夜)、丸山圭三郎を咀嚼して、現代思想がどのように言語学と交差してきたかを浮上させた。『ソシュール』(講談社選書メチエ)、『メルロ=ポンティ:触発する思想』(白水社)、『日本語の復権』(講談社現代新書)、『日本語を叱る』(ちくま新書)、それにちょっとユニークな『猟奇博物館へようこそ』(白水社)などの著書がある。

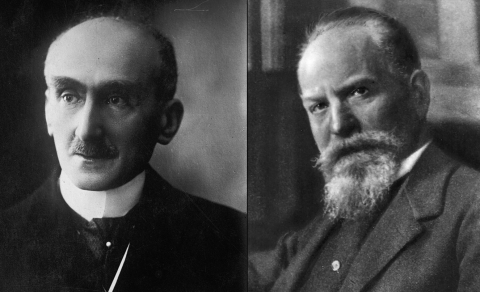

枕の話から入る。20世紀初頭を代表するであろう二人の哲人ベルクソン(1212夜)とフッサール(1715夜)の話だ。このへんから眺めたほうが少しはわかりやすい。二人は1859年生まれの同い歳で、同い齢ではあるが対照的だった。

ベルクソンは前半期には言葉や記号が哲学の邪魔になるとみなし(→『意識に直接与えられたものについての試論』)、後期には言葉という道具がないかぎり思索はままならないと考えるようになった(→『精神のエネルギー』→『創造的進化』)。

ごくかんたんにいうと、ベルクソンは「言語の拘束力」に少し迷ったのだが、フッサールは初期のうちからそこには周到にとりくみ、数学や幾何学や論理学がもたらす名辞・命題・定理・論理・証明が思索をはこんでくれる以上は(→『算術の哲学』『論理学研究』)、そこに関与する記号体系から曖昧さをうまく取り除きさえすれば、いったんは「言語の拘束力」という邪魔ものを先送りできるだろうと考えた。

しかし、この先送りは容易ではない。そこには「考える私」という意識が立ちあらわれて、記号的な論理思考から取り除いたはずの曖昧さを執拗に甦らせる。この意識は、デカルトが「われ思うゆえにわれあり」と述べた「われ」がいかに確実なものであろうとも、そこから「世界が存在する」という確実性を保証してくれるとはかぎらないので、「意識をもつ私」を引き連れて進むことがたえず邪魔をしてくる。では、こんな邪魔ものをどのように先送りするか。

そこでフッサールはここに現象学的判断停止(=エポケー)という操作をほどこして、世界に関するさまざまな仮定をひとまずカッコに入れて(意識の邪魔と言語の拘束をあさってに措いて)、代わって「超越論的主観性」というカーソルの束を立ち上げ、この主観性が世界に関するさまざまな先入観をとりはらっていくという試みを提案した。いわゆるフッサール現象学だ。

この手法はきわめて鮮やかなものであったのだが、ここで新たな問題が出てきた。先入観をとりはらった世界を見つめなおすというのはいいけれど、そのことを記述する言語は、さていったいどういうものなのかという問題だ。超越論的主観性はどんな言葉でできているのか。

フッサールは「直観のうちに原的にあらわれてくるもの」とか「原初的所与性から汲みとってくる」というような想定をしたようだが、これはいかにも曖昧だった。またこの想定はベルクソンが「意識に直接与えられたもの」とか「直観」とかと言ったものに近いもののようでもあって、フッサールとベルクソンは袂を分かつ必要がなかったようにも思われた。何にせよ、ベルクソンが直観とよんだものや、フッサールが超越論的主観性とよんだものが示す言語がどういうものかということには、まったく接近できなかったのである。

こうして、ひとつにはフッサールが残した問題はハイデガー(916夜)以降へ(→『存在と時間』など)、ベルクソンが保留した問題はメルロ=ポンティ(123夜)以降へ(→『知覚の現象学』など)、それぞれ持ち越された。まさに先送りされたのだ。

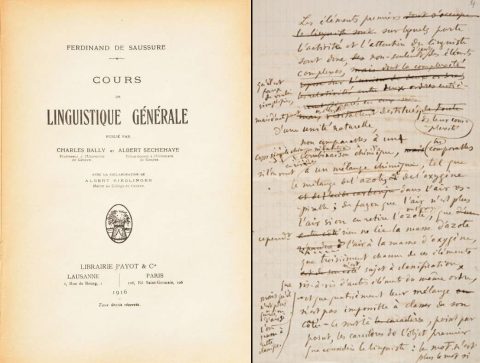

そしてもうひとつには、いよいよ「言語そのもの」の発生や発現をめぐる根本議論のための枠組を別途設定することが求められることになった。欧米の言語学がいっせいに走りはじめ、それらの期待に応えるかのように登場してきたのがソシュールの『一般言語学講義』(1916)だった。きわめて斬新な視点をもっていた。この著作はソシュール亡きあとに弟子たちによって遺稿にもとづいて編集されたものであるが、さまざまな意味でその後の言語学と思想界を大きくゆさぶるものになった。

フェルディナン・ド・ソシュールは1875年にジュネーブの名門の家に生まれ、学者系の血の中で育った。曾祖父は博物学者でモンブランの初登頂者、伯父は植物生理学者、父親は昆虫学者、母親は音楽家だ。

幼少期からドイツ語・英語・ラテン語・ギリシア語を学び、ジュネーブ郊外の別荘の隣人にアドルフ・ピクテがいたため、大きな影響をうけた。ピクテは言語古生物学の泰斗だった。14歳のとき、そのピクテに読んでもらいたくて、早くも論文もどき「ギリシア語、ラテン語、ドイツ語の単語を少数の語根に集約するための詩論」を書いている。そうとうな早熟だ。

ジュネーブ大学では親の希望もあって化学と物理学を専攻するのだが、もっと言語学の渦中を分け入るためにライプツィヒ大学に通い、印欧語(インド・ヨーロッパ語)の基礎知識の研鑽に向かうと、さらにベルリン大学に学んでウィリアム・ドワイト・ホイットニーの影響のもと(→『サンスクリット文法』1879)、印欧語族の母音組織の特徴の研究にとりくんだ。当時勃興していた比較言語学である。

若輩ながらソシュールの研究は際立ち、サンスクリット語の絶対属格の用法研究に及んだころには、この20代前半の少壮言語学徒の名が世界の学界に知れるほどになっていた。さっそくフランス・アカデミズムはコレージュ・ド・フランスのポストを渡そうとするのだが、そのためにはフランス国籍をとらなければならず、ソシュールはそれには乗らず(あるいは乗れず)、1891年からはジュネーブ大学で教鞭をとる。

講義は一般言語学の構築に向かって独創的であった(ろう)し、主要な講義はそうとう濃密なものであった(ろう)が、どうしてか、その後の10年そこそこで論文発表が急速に少なくなっていった。のちのソシュール評伝で「謎の沈黙」ともよばれた時期だ。なにかに挫折したのか、言語学の構築に導きちがいをしたと思ったのか。

そして1913年2月22日、喉頭癌が悪化してあっけなく死んだ。まだ55歳だった。弟子たちによってあとで公開されたのが1916年刊行の『一般言語学講義』である。ソシュールが数回にわたっておこなった講義の記録なのだが、かなり手が入っている。

ソシュールの言語学がどういうものであったか、かんたんにまとめておく。ただし、これは弟子のバイイやセシュエがふんだんに思いをこめて整理したもので、モザイク的な思索の持ち主であったろうソシュールの本来の言語思想からすると、特徴が理知的に強調されすぎた残骸にも見える。

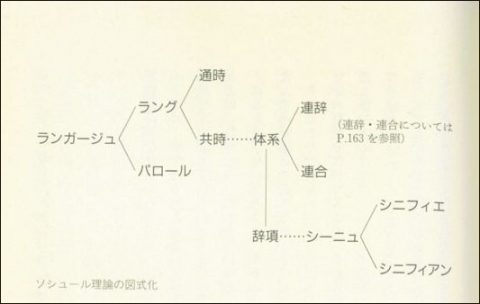

ソシュールは言語活動や言語能力をひっくるめて、まずは言語の骨格を「ランガージュ」(le language)と捉えた。ランガージュは言語の分節能力のすべてを包含して、社会的な規約(つまりはプロトコル)に対応して、さまざまな体面をつくっている。

ランガージュは「ラング」(la langue/les langue)と「パロール」(parole)に分かれるだろうとみなした。ラングは社会的に通用していったコードで組み立てられた国語や方言や俚語などである。ここには音声・語彙・文法が含まれる。言語というよりも「言語体」にあたる。法律文書や科学論文などで磨きをかけられるので、はなはだ書き言葉としての性格を強くしていくものの、文語とはかぎらない。

パロールはラングに即しながらも個々人がコミュニケーションするメッセージにあたる。はなはだ口語的ではあるが、話し言葉とはかぎらない。またパロールは表向きラングのコードに従ってはいるが、言葉づかいを好きに使用する使い手によってラングをゆさぶってもいく。

こうしてランガージュはたえず混質的になっていく。またパロールはどんどん個人的になっていく。そこで言語学はもっぱら言語体としてのラングを扱うことになる。

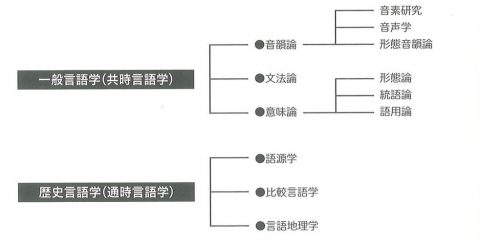

ソシュールは言語学には、通時言語学(通時態)と共時言語学(共時態)があると考えていた。比較言語学のように言語を歴史的(通時的)に扱うのが通時態で、言語の静態的な構造を共時的に扱うのが共時態である。

二つの関係は多少微妙だ。通時的な変化は共時的な価値の変遷としてしか把握することができず、その価値はラングの中で相互依存的になり、どんな辞項も他の辞項との「示差性」によってしか説明がつかない。どんな言葉の価値もその内側(内部)では画定された大きさも小ささももてないのである。ラングは実定的でなく、虚定的なのだ。

そうだとすると、ラングはその総体が「差異の体系」で出来上がってきたものだろうということになる。語彙の集合モデルとしても、文法モデルとしても統語モデルとしても、差異でできあがっているのである。

この差異の体系は、言葉のさまざまな要素間の関係によって網の目のように出来ていて、その結び目のすべてはシーニュ(signe:記号)として取り出せる。取り出したシーニュは「意味するもの」としてのシニフィアン(signifiant)と「意味されるもの」としてのシニフィエ(sinifié)という示差的な二面性をもつ。取り出したとたんに二面性があらわれるのだ。シニフィアンは文字や音声などの記号が示すもので(記号表現=能記)、シニフィエは文字や音声によって示された言葉がもつ内容である(記号内容=所記)。

ワンワンと吠える動物を「イヌ」と呼び、「犬」という漢字や「いぬ」という仮名でシニフィアンとしてあらわし、それを家畜とか哺乳類とか愛犬というシニフィエとしてとらえるようになっているわけである。べつだん難しいことではない。

ソシュールはここから、言語は恣意的にしか意味を発揮しないようになっているのではないか、示差性こそが言葉を支えていると捉えた。勝手気ままな恣意性があるというのではなく、そもそもの言語が恣意的なモチベーションによって出来上がってきたものだろう。「言語記号の恣意性」と名付けられた。このこと(=言語記号の恣意性)に最初に気が付いたのはホイットニーだったと、ソシュールは述べている。

ソシュール言語学のテクストが訳され各国で読まれるようになると、たちまちその影響があらわれていくつかの学派が生まれ、総じては「構造言語学」(structural linguistics)という潮流が形成されていった。それぞれの特色はあるが、大きくはソシュールの言語思想をうけつぐ「言語はそれ自体としてなんらかの体系をもっている」という考え方だ。

プラーグ言語学サークルは、1926年あたりからプラハのヴィレム・マテジウスを中心にロマン・ヤコブソン、カルツェフスキー、トゥルンカ、ムスジョフスキー、トゥルベツコイらが集まって音素や音韻の研究をすすめた。プラハ学派ともよばれる。

モスクワからやってきたヤコブソンは稠密なスラブ言語文化の研究を背景に、音韻にひそむ法則を発見すべく弁別素性に立ち入り(→『幼児言語、失語症、および一般音韻法則』『一般言語学』)、ソシュールの「示差性の原理」を強化する役割をはたした。その後ヤコブソンがナチスの弾圧を逃れてニューヨークに渡ったこと、そこでレヴィ=ストロースと出会うことになったのは、20世紀現代思想を画期する出来事になる。あとで紹介する。

プラハ学派結成の数年後、コペンハーゲン言語学サークルがイェルムスレウとブレンダルのもとで比較文法にとらわれない研究に向かった。言語の「可感的で、うつろいやすい性質」にとりくんで、音声を重視した「フォネマティック」(音素学)を確立しようとしていったのである。そこにハンス・ウルダルが加わり、イェルムスレウはウルダルと共同研究に入って「グロセマティクス」(言語素理論)の確立に転じ、ソシュールがメモに残していたイソグロッソ(等語性)やグロセーム(等語的特質)といったアイテムを復活させた(→『言語理論の確立をめぐって』1943)。

グロセマティクスのアイディアは「言語の代数学」が可能であることを告げるもので、たとえば音節内の子音があれば母音がありうることを数式的に証明してしまうようなところがあって、今後の発展が注目される。「言語研究のAI化」はこのへんから深くなっていくのではないかとも思われる。

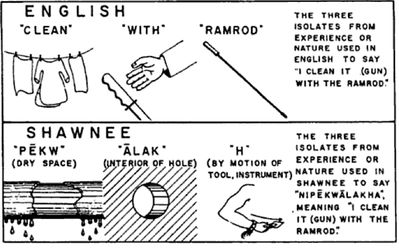

アメリカにも新たな動向が生まれていった。フランツ・ボアズ、エドワード・サピア、レナード・ブルームフィールドらによるアメリカ記述言語学派だ。

ヨーロッパと違って南北アメリカ大陸には原住民の言葉がそうとうにのこっている。そこでボアズらは音声学にもとづく言葉の収集に臨んで(→『アメリカインディアン諸語便覧』)、ヨーロッパ語(印欧語)が「孤立語」「膠着語」「屈折語」に分かれて進化してきたのに対して、新たな言語学の視座がありうることを示した。

ドイツ生まれでリトアニア系ユダヤ人であったサピアはインディアンの言語を6つの語族に分類し、言語は体系内でドリフト(偏流)をおこすという見方を提唱し、弟子のウォーフとともに「それぞれの言語体系に応じてその数だけの世界観がある」という説を立てた(→サピア=ウォーフ仮説)。玄人はだしのピアニストで、広い好奇心の持ち主でもあったサピアには言語学をこえて多くの知識人がのべつ近づいた。

ちなみに「孤立語」は語形変化がなくて文法関係が語順で決まる言語を、「膠着語」は文法関係が接頭辞や接尾辞で示される言語を、「屈折語」は文法関係が語形の変化で示される言語をさす。ヨーロッパの多くの言語は屈折語で、ヨーロッパ人はそのことに優越感をもっていた。ボアズはそこを挫(くじ)きたかった。ちなみに日本語は膠着語とみなされる。

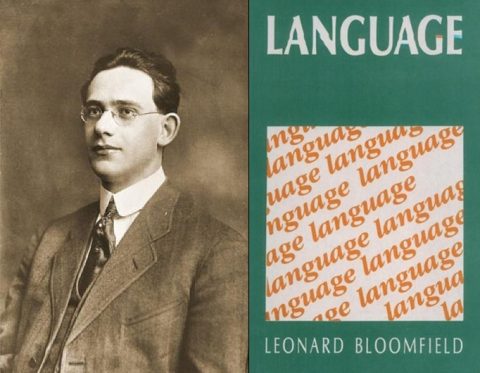

1925年にアメリカ言語学会が結成され、ブルームフィールドが指導者についた。ヴントの内観心理学からスタートをきったブルームフィールドはアメリカの行動心理学をとりいれ、芸術家肌のサピアとはちがってプラグマティックで謹厳実直な言語観を確立していった。

ブルームフィールドの言語学は「言語分布」に関心を向け、そのぶん「意味」を軽視したきらいがある。バーナード・ブロック、フリーマン・トワデル、セリグ・ハリス、チャールズ・ホケットらによる新ブルームフィールド学派とよばれ、その方法はハリスの『構造言語学の方法』(1951)にまとめられた。

ハリスの門下からはチョムスキーが登場する(→『文法の構造』1957)。しかしチョムスキーにとっては、ブルームフィールドの言語学は表層的な分類学にすぎなかったようだ。

以上のようなすこぶるアメリカンな構造言語学は、なかで本家のフランスに逆流していった。この役目を最初に担ったのはエミル・パンヴェニストだ。

パンヴェニストは「思考のカテゴリー」が「言語のカテゴリー」のコピーにすぎないという見方に徹して、言語こそがすべての表現の鋳型になっているとみなした。アリストテレスの「存在に関する10個のカテゴリー」を研究して、そこにはギリシア語の動詞の中動態やその完了形のままにカテゴリー化がおこっている事例があることに着目し、「思考のカテゴリー」は「言語のカテゴリー」のもとで成り立ってきたことをみごとに論じ上げたのだった。

この見方はヴィゴツキー(1816夜)とは逆の見方だった。ヴィゴツキーは「思考」が「言語」を包摂していると見た。パンヴェニストによってアメリカ構造言語学がフランス化したということは、フランス現代思想にはヴィゴツキーがあまり定着しなかったということになる。

パンヴェニストがヨーロッパにもたらした刺激と相前後して、そのアメリカに1941年にヤコブソンがやってきて,ハーバード大学やMITに言語学の芽を吹かせた。シニフィアンの片面だけで勝負をしようとしていたアメリカ言語学は、記号の二面性や差異の二重性を前に新たな局面を迎えることになった。そこに大きな変化が欧米をまたいでおこった。レヴィ=ストロースがニューヨークに亡命してきて、ヤコブソンと出会ったのである。

ついでながら最近の日本で、國分功一郎が『中動態の世界』(医学書院)で小林秀雄賞をとって話題を集めたことがあったが、これはパンヴェニストのギリシア語文法研究とカテゴリー研究を國分なりに蘇生させ、デリダ、アレント、スピノザにつなげたものだった。

1年ほどの差でレヴィ=ストロースとロマン・ヤコブソンがアメリカに亡命してニューヨークの自由高等研究学院で出会ったことは、ソシュール言語学の新たな展開にとって大きな事件になった。

二人を引き合わせたのはアレクサンドル・コイレである。コイレはロシア出身でゲッティンゲン大学でフッサールやヒルベルトのもとにいたのだが、転じてパリ大学でベルクソンに学ぶという経歴の持ち主で、異文化の交接に強い関心をもっていた(→『閉じた世界から無限宇宙へ』『コスモスの崩壊』)。

すでに1938年から翌年にかけてブラジル奥地のナンビクワラ族の親族調査をしていたレヴィ=ストロースは、ヤコブソンに音韻言語学による二項対比の効能を学んで、自分が親族関係について考えようとしていたことが言語学者によって先行していることに刺激を得ると、さっそく『言語学と人類学における構造分析』(1945)を発表し、ついで『親族の基本構造』(1948)を書いてフランスに戻った。

ここからのレヴィ=ストロースの狙いと勢いはすさまじい。マルセル・モース(1507夜)の『社会学と人類学』の編集に携わりながら(→モース『贈与論』1925~50)、まずはソシュール言語学を採り入れた「浮遊するシニフィアン」といった概念をつかってモースを構造人類学の先駆例として認知させるとともに、北はギリヤーク族から南はカチン族にいたるさまざまな社会におけるインセスト・タブー(近親相姦の禁忌)にひそむ法則とそこに機能している婚姻法則が、プラーグ学派の音韻分析の方法に通じるものがあることに深さを与え、言語学の役割は民族の文化モデルの解明にもつながりうることを率先して説明していくことになった。

レヴィ=ストロースの指摘はどれも斬新だった。モース譲りの文化人類学の目配りが視幅をもって動いていた。時代を抉る構想にも富んでいた。

たとえば、神話がブリコラージュされていること、すなわち編集的修繕によって成立していったこと(→『神話論理』)、冷たい西洋中心主義の思想に対する熱い野性にひそむ文化の重要性を語ったこと(→『悲しき熱帯』『野生の思考』『今日のトーテミズム』)、婚姻関係をあらわす構造法則には群論があてはまりうること、サルトル(860夜)の実存主義には「構造=関係」という見方が欠如していると指弾したこと(→『野生の思考』最終章「歴史と弁証法」)、社会や文化のシステムには発達した意識だけではなく、無意識がもたらすものがかなり混じっていると主張したことなどは、乾いた土を一気に潤す風情をもってうけとめられ、ここにフランスを中心に「構造主義」ブームともいうべきものがおとずれたのである。

構造主義(仏structuralisme)は必ずしも構造言語学から派生したものではないが、構造言語学がためらいながら模索しようとしていた言語文化の隠れた側面を一挙に引きずり出していくものとなった。また代数的構造・順序的構造・位相的構造を母構造として数学研究を推進していたブルバキの中心メンバーであったアンドレ・ヴェイユが、レヴィ=ストロースの社会人類学の婚姻構造の解明に「群論」をもってあてたことも、構造主義の適用範囲の広がりを刻印した。

フランス構造主義の隆盛はソシュール言語学の語り方を多様化していった。ミシェル・フーコー(545夜)は『言葉と物』(1966)や『知の考古学』(1969)において、各時代が胚胎させる知の可能性は「類似性・タブロー性・標識性」を伴うエピステーメー(epistémé)としてその時代社会の言語性を支援しているという見方を掲げ、知と言葉と社会と文化とが複合化していく表象的なプロセスがどういうものかを証した。

エピステーメーはラテン語ではスキエンティア(scientia)にあたる言葉で、サイエンス(science)の語源になっている。

ジャック・ラカン(911夜)は社会の深層に見いだされる無意識システムそのものに立ち入り、『エクリ』(1966)において「無意識は一つの言語(ランガージュ)のように構造化されている」と明言した。とても有名になった宣言だ。これはソシュール言語学がずばり無意識に適用された瞬間でもあった。

ロラン・バルトは「言語モデル」こそが社会や文化を解読する記号性をもっていることをくりかえし説いて、コード(記号性)がどのようにスタイル(文体性)やモード(様式性)をつくりあげるのかということを、神話の例、バルザックやビュトールのテクスト、近代絵画の例、写真の記号性、音韻言語学の成果、雑誌の表紙、ファッション広告などを串刺しにしてその音素的分節を取り出してみせた。これらを語るにあたって、バルトは当初からエクリチュール(écriture)を重視した(→『零度のエクリチュール』1953)。

エクリチュールはもともとは「何かに書きつける」という意味だが、転じて意識や無意識が書き文字や書き言葉にあらわれていることをエクリチュールと言うようにもなった。バルトはエクリチュールこそが「差異」をあらわすものであると見た。

構造主義が「ソシュールとヤコブソンとレヴィ=ストロースの掛け算」から出てきたとしても、フランス型の現代思想はそこにとどまってはいなかった。すぐさまテクストめがけて過剰なほどの重視に向かい(→ジョエス・ハラリ編『テクスト的戦略』1979)、ジャック・デリダを先頭に脱構築(déconstruction)に向かった。ポスト構造主義とかポストモダン哲学とかと言われる(→リオタール『ポストモダンの条件』1979)。

テクストが重視されたことについては、バルトの功績が大きい。バルトは、シーニュ(記号)にシニフィエとシニフィアンの二重性があるとしても、それはまだ一次的なことで、二次的にはその二重性がさまざまに変容しながら継続すると見た。この二次的作用は、言葉がもつデノテーション(denotation 外示)に対するコノテーション(connotation 内示・共示)としてあらわれる。この含意性や暗喩性を丹念に掬うことによって、ビールやハイヒールにまつわるテクストにも、ビールやハイヒールを撮った写真にも、新たな「読み」が成立しうると考えたのである。この「読み」が「意味作用」(シニフィカシオン)だった。

しかし後期のバルトは、これではテクストの構造の余剰を拾っているにすぎないかもしれないと考えなおし、新たに「イフォス」(hyphos 織物・クモの巣)という見方を導入して、そもそも記号体系の構造自体がうんと柔らかな網目のようになっているのだろうと見るようになった。イェルムスルウのヒントが効いていた。

バルト門下のジュリア・クリステヴァは、ここから個々のテクストを「フェノテクスト」(現象したテクスト)、そのテクストをつくりあげていったであろうテクスト群を「ジェノテクスト」(生成を用意したテクスト)とみなしたうえで、シーニュが意味をもつのはこの二つのテクストの相関関係のプロセスが秘密を握っているのではないのか、そうだとしたらそこにはさまざまなテクストをまたいで「ハイパーテクスチュアリティ」(間テクスト性)ともいうべき動向が出入りしているのではないのかと考えた(→『セメイオチケ』『ポリローグ』)。

ジャック・デリダはもっと割り切っていた。フッサール現象学の検証から思索を始めたデリダは、ソシュール言語学の沈黙と挫折を埋めるべく(→『エクリチュールと差異』1967)、早くに『グラマトロジーについて』『声と現象』を著して、言語活動で重要なのは書き言葉によるテクストとエクリチュールだけだろうと踏んだ。

さらには「差延」(différance)による世界を解読する方法を提案した。語法にも概念にもならないようにテクストを読むこと、それが差延という方法である。たいそう魅力的な方法的提示で、言葉と意味とのあいだでおこる遅延性や代替性に着目しているところに編集工学との強い親和性も感じるのだが、少し難しすぎたかもしれなかった。

結局、デリダの思想はバルトより過激ではあったが、バルトほどの奥行きをもてなかった。フーコーはデリダの見方はディスクール(言説)という行為をテクストの痕跡に還元しすぎていると批判した。

こうしてフランスの現代思想は60年代後半から80年代にかけて、生き馬の目を抜くような乱打戦を展開していったのだが、ではどのように言語思想や社会言語思想を描いたかというと、どうもそこがはっきりしない。それに、バルトからデリダに及んだ思想戦線だけが当時のポスト構造主義の試みでもなかったのである。

主だったところでも、次のような試みが併行していた。異質な構造の思いがけない結合を「流動化する構造」と捉えるジル・ドゥルーズ(1082夜)の思想(→『差異と反復』1968、『意味の論理学』1969)、あくまで構造主義の衝撃をマルクス主義の文脈で捉えようとして「認識論的切断」「重層的決定」「兆候的読解」などの方法的提案をしたルイ・アルチュセールの思想(→『甦るマルクス』『資本論を読む』1965)、多様な構造のあいだを行き来することで言説の全体化を意図的に回避してローカルな光景のシノプシスに注目したミシェル・セール(1770夜)の思想(→『干渉』1972、『パラジット』1980)、社会の記号力は「ハビトゥス」(習慣化する気質の動向)によって浸透しうることを独特のフィールド理論とメディア理論で説いたピエール・ブルデュー(1115夜)の思想(→『ディスタンクシオン』1979)、言語学が独白的分析に傾きすぎて多声的な広がりをもちえていないとしてソシュールを批判したミハイル・バフチンのポリフォニックな文脈的意味論、などなどだ。

実際にはこれらに情報科学、脳科学、生物学、非線形数学、認知科学、サブカルの表現思想などの試みが加わって「複雑系の言語思想」ともいうべきが同時に併走していたと思われるのだが、残念ながらこうした検討はほとんどなされていない。本格的な横断もされていない。

ふりかえって、ソシュール言語学の沈黙と挫折を補うべく登場した構造言語学や構造主義やポスト構造主義は、言語学の成果としては何をもたらしたのだろうか。実は何をもたらしたのか、いまだはっきりしないのだ。

ただし、これを20世紀の言語記号学あるいは記号学(記号論)の歩みとして眺めるとすると、これらは半分の、あるいは半分以下の動向にすぎなかったとも言わなければならない。

たんに学問上の名称のちがいにすぎないのだが、ソシュールの記号学を「セミオロジー」(sémiologie)という。シニフィアン/シニフィエの二項を解釈に発する。これに対して19世紀末から20世紀初頭にかけて博学をもって鳴らしたチャールズ・サンダース・パース(1182夜)が組み立てた記号論があった。これを「セミオティクス」(semiotics)という。日本語では便宜上、ソシュールのものを記号学、パース由来のものを記号論というふうに分けてきた。

パースの記号論はイコン(類似記号)/インデックス(指標)/シンボル(象徴)の三項の組み合わせで解釈する(→パース「自然の秩序」1978、「デザインとチャンス」1884、「モニスト形而上学シリーズ」1891~93)。

記号論はアメリカではプラグマティズムと交差するとともに、リチャード・モリス、ウンベルト・エーコ(241夜)、トマス・シビオク(508夜)らに継承されてきた(→エーコ『記号論』1975)。これらはいわゆるフランス現代思想ではほとんど無視された。

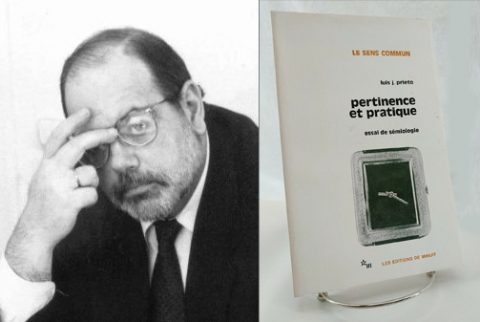

ソシュール以降の記号学にも二つの流れがあったとみなしたのは、本書によるとルイス・プリエートである(→『実践の記号学』)。

プリエートは、記号学にはベルギーのエリック・ビュイサンスに始まる「伝達の記号学」と、ロラン・バルトに代表される「意味作用の記号学」とがあったとし、前者はマルティネ、ムーナンらによって直接に知覚に訴えない信号(シグナル)としての標識記号の解読に向かったとみなした。だとすれば通信としての記号体系はここで議論されたはずなのだが、そのわりにはシャノンやウィーナーらのサイバー・コミュニケーション理論は取り扱われていない。

バルト以降の「意味作用の記号学」では、ソシュールが扱おうとした象徴的儀式、作法、パントマイム、慣習、モードなど、ほぼすべての文化記号が対象になった。映画のクリスチャン・メッツ、音楽のイヴァンカ・ストイアノーヴァ、絵画のルイ・マラン、文学のツヴェタン・トドロフ、社会学のジャン・ボードリヤール(639夜)の仕事は「意味差用の記号学」だったとおぼしい。

さて、ここまでの案内の仕方では、20世紀言語学で構造言語学や構造主義が華々しくもてはやされてきたように思われるだろうが、実情はそういうわけではない。

前夜の1817夜にとりあげたピアジェとチョムスキーの対比でいえば、ピアジェはクセジュ文庫で『構造主義』(白水社)をみずから著しているように、思考の資質はかなり構造主義的なところがあるのだが、チョムスキーはまったく逆で、構造主義を「言語の創造面」をおろそかにした操作分類病だと断罪した。

むしろチョムスキーこそは、アウグスティヌスやルソー以来の疑問に正面きって答えようとしたのである。ただしその大筋は、われわれが「言葉をもったサル」であることを動物進化論や脳科学からではなく、世界中の言葉の使い方から、すなわち言語能力(コンピテンス)と言語運用(パフォーマンス)の事例に発見した原理から解こうというもので(→『言語理論の論理構造』1955)、その原理が「文法」としてわれわれにハナっから内属しているはずだという信念にもとづいての考察だった。

ここには何かが最初から抜け落ちそうだった。抜け落ちそうなものとは何か「意味」である。

チョムスキーは「規則に支配された創造性」を解明したかったのである。とりあえず「意味」はカッコに入れておきたかったのだ。

ただ、その組み立てに際してはたいそうな改変をくりかえし、年々、その理論武装に変化をもたらしたため、標準理論とされるGB理論以降の生成文法論や句構造規則はいくたびも変更を余儀なくされた。なぜ余儀なくされたかといえば、チョムスキー文法理論においても「意味」がアタマを擡げてきたからだ。

たとえば初期では、言語を律する深層構造が意味を解釈するために必要な情報をすべて含んでいるという見方をしていたのだが、中期になると深層構造だけではなく表層構造も意味解釈に与かっているというふうになり、後期に入ると意味解釈はほぼ表層構造で決定されるというふうになっていったのだ。

こうしたチョムスキー言語学に対して、チャールズ・フィルモアは「格文法」や「フレーム意味論」という立場から句構造規則には出ていない意味領域の規則がありうると提案し、そこから派生していった一群は「生成意味論」を組み立てるというグループを形成していった。ジョージ・レイコフらの認知言語学者たちである。レイコフはマーク・ジョンソンと『レトリックと人生』(1980)を著し、新たな言語学がメタファーの解明によって変容していくのではないかという展望を示した。少し「意味」に擦り寄ったのだ。

本書もその経緯を少し紹介しているのだが、チョムスキー理論の齟齬を突くという研究は、どこかそれ自体の整合性が失われてもいったのだった。

チョムスキーが「意味」にこだわらなかったのは、チョムスキーにとっては強靭な理論を構築するうえでは「泣いて馬謖を斬る」にあたっていたのであろう。

とはいえ、言語の機能から「意味」をさておこうとすることは、言葉がもつ役割のかなり大きな性能を捨てていることにあたるわけで、言語学がそこをいつまでも放っておけるはずはなかったのである。

1825年、ドイツ古典学のカール・ライジヒはラテン語の講義のなかで「意味学」(セマジオロジー)という用語を使い、文法の学習や教育には語源学・統語学とともに意味学を重視すべきだろうと述べたそうだ。いま、意味学という用語はほとんど使われない。代わって「セマンティクス」(semantics 意味論)とよぶようになっている。

ところで、ここまでなんら注釈を入れないですましてきたけれど、言語研究はもっぱら自然言語(natural language)を徹底して理解するためのものである。人間がコミュニケーションのために使っている言語が自然言語だが、とくにコンピュータによるデジタル処理を前提にテクストをデータベースから取り出してさまざまな解読をしていくようになった現在、人間と機械が自然言語の特質をとことん共有していくことが大前提になっている。

自然言語の研究対象は、いまのところは、①音韻論、②形態論、③統語論、④意味論、⑤語用論というふうに分かれる。

音韻論は音声処理するための基礎を、形態論はベタ打ちされたテクストから単語を切り出すときに形態素解析という処理をほどこすのだが、そのときの基礎となる考え方だ。形態素というのは意味をもつ最小単位のことで、形態論というのは形態素が単語を構成するしくみに関する研究領域のことである。「大きな黒目をギョロつかせる金魚が泳いでいる」は「大きな」「黒い」「目」「を」「ギョロ」「つかせる(つく)」「金魚」「が」「泳ぐ」「で」「いる」などの形態素で分割処理する。

統語論は単語が文を構成するルールがどのようにできているかを研究する。チョムスキーの文法理論は統語論にもとづいている。語用論は話し手と聞き手のあいだに生じる発話状況を想定して、言葉の使われ方を研究する。

意味論はソシュールの言う共時態を扱う。そのアプローチには、形式から内容を分析するセマンオロジーと、内容から形式を類推するオノマシオロジーがあるが、記号処理として意味を切り出す論理的意味論では、意味は制約条件(constraint)として記述される。

これらはいずれもコンピュータにどのような自然言語処理(NLP=Natural Language Processing)をするかということに対応している。

このような目であらためて言語学を眺めなおすと、コンピュータ・システムを自然言語処理ができるようにしておくということは、とりもなおさずコンピュータに人間の言語システムをどのようにインストールさせておくか(自然言語を理解させておくか)ということなのである。

AIによるディープラーニングを含めて、現在ではおおざっぱには「形態素解析」「構文解析」「文脈解析」「語義の曖昧性解消」「照応解析」などが細部にわたってインストールされているのだが、さあ、それだけでいいのかということだ。とくに「意味」をどう扱うかである。

意味をめぐる議論はホメロス(999夜)やキケロ、荘子(726夜)や鄭玄の古代から始まっている。

とくに言葉と韻律と意味の微妙な関係、および言葉の「意義」を解く訓古学には、われわれは当初から敏感だった。古代では綴り文字をどう発音するのか、音声言語をどう綴ればその言葉になるのか、そのこと自体が言語談義だったのである。また弁論や弁証術としての修辞学も発達した。鄭玄は空海が多大の影響を受けた漢代最大の訓古学者だった。

中世になると西洋でも東洋でも、一方では信仰用語をどのように組み立てるのかが関心の的になって、ときにはユダヤ教の「ゲマトリア」のように文字に数価を与える試み、「隠れる意味」(オカルト)を誇り競うキリスト教の神秘主義のような試みが横行し、他方ではラテン文芸を解釈する研究や、日本がそうだったのだが、和歌の秘伝をめぐる隠喩論や歌体論がさかんになった。

しかし、言語学がとりくみたいセマンティクスが浮上したのはずっとのちのちのことで、ひとつにはソシュールが「意味のみの連合関係がつくる連合場」という考え方を提出したこと、もうひとつにはオグデンとリチャーズが『意味の意味』(1923)を書いたこと、あるいはイェルムスレウの影響をうけたヨスト・トリーアがドイツ語の悟性をめぐる語彙を集めて「意味場」の分析(1932)にとりくんだこと、またよく知られていることだが、ヴィトゲンシュタイン(833夜)が「世界は私のところでボケている」と言ったあたりで(→『論理哲学論考』1922など)、この時期にやっとセマンティクスの様態が注目されたのである。

社会言語学や言語行為論から「意味」にアプローチすることも、それで意味の核心に近づけたかどうかはべつにして、しだいにふえてきた。

語用論は記号学者のチャールズ・モリスが手掛けて、統語論・意味論・語用論を三位一体で扱うようになって、ようやく記号と意味とがメカニックにつながってきたのだし、ジョン・オースティンやジョン・サールが重んじた言語行為論によって、言語は伝達のための道具というよりも、言葉を述べるということそのものが言語的な実践なのだということにもなってきた。

こうしたことを社会言語学として組み直そうとしたのが社会学者のバジル・バーンスティンたちだった。社会と言語の関係は直接的なものではなく、いったん個人の言語活動が社会の中の内在関係として理解(あるいは誤解)されることで、それなりの意味を発揮するのだと見られた。わかりやすい例でいえば、中流階級の言葉と下層階級の言葉はこのような言語コードの社会的内在化によって、初めて浮上してくるというのだ。

このような見方は、少数民族の言語文化、クレオール語の社会文化、移民文化の中の言葉づかい、差別意識と言葉の関係などを研究するには、どうしても必須なものだったのである。

しかしこうなってくると、言語そのものがもつセマンティクスの範疇が空疎になっていく。ましてコンピュータによる自然言語処理には組み込みにくくなっていく。こうしたとき、ふたたび「意味」を表現の指示対象に仕立て上げ直した仮説が登場した。モンタギュー文法である。

モンタギュー文法は、41歳で殺害されてしまった天才的な論理哲学者リチャード・モンタギューが考案したもので、それまでのフレーゲ、カルナップ、クリプキ、ヒンティカらが準備してきた様相論理学と、ここにラムダ計算と集合論の操作を加えた自然言語による意味論を組み合わせたものである。

発表当時、モンタギュー文法が新しく迎えられたのは、可能世界(possible world)を設定することで、真偽を問えない意味世界を扱えるようにしたからだった。「雨が降っている」には真偽が与えられるが、「雨が降っているかもしれないね」には真偽がつかない。けれどもその情報を可能世界に入れておけるなら、変数による真偽割当てができるようになる。モンタギューは言葉がつくりだす内包性と外延性を巧みに操れるようにしたのだった。必然性と可能性を別個に扱って連動させたのだ。

その後、モンタギュー文法はコンピュータ・システムに採り入れられるにあたって、さまざまな改変を迫られ、いまではNLPにそのまま用いることはないのだが、言語学がセマンティクスの新たな展望で頓挫しそうになっていたとき、するすると救世主のように登場したのであった。本格的なモンタギュー研究はこれからだろう。

こんなところで今夜のコミコミな案内を了えようと思うのだが、はたして言語学がもつ機能がおもしろく見えたかどうか、いささか不安だ。正直に見て、言語学は頓挫したままであるようにも思われるからだ。

それというのも、今夜はほとんど触れなかったけれど、ソシュール言語学の「沈黙」を想定するよりも、むしろNLPやAIによる開発技術の隙間に関心を寄せてみたほうが、新たな展望が佇んでいるのではないかと思われてくるからでもある。

また、あらためてヴィゴツキーに戻って「思考」と「言語」の関係を取り戻すことや、脳科学を借りた「意識」の科学のパースペクティブのなかで言語の正体や機能を議論したほうがいいようにも思われるからだ。

本書は、現代思想と言語学のアンビバレンツな蜜月関係をたいへんうまく紹介して、いつかは千夜千冊の読者にもリークしておきかったものだった。いずれ、別の本でさらに補充や転換を試みたいと思う。ご退屈さま。

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・上杉公志・梅澤光由・大泉健太郎

・桑田惇平・中尾行宏

⊕『20世紀言語学入門ー現代思想の原点』⊕

∈ 著者:加賀野井秀一

∈ 編集:渡部佳延

∈ 協力:若桑毅、宇波彰、末広優子、赤間恵美、日高美南子

∈ 装幀:杉浦康平、赤崎正一

∈ 発行者:渡瀬昌彦

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 印刷所:凸版印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社国宝社

∈ 発行:1995年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ プロローグー「言語と思考」から「言語の思考」へ

∈ 1ーソシュール──最初の衝撃

∈ 2ー構造言語学の誕生

∈ 3ーアメリカの構造言語学

∈ 4ー構造主義という知の炸裂

∈ 5ー記号論の展開

∈ 6ー生成する言語学

∈ 7ー開かれた言語学を求めて

∈ エピローグー内側からしか開かぬ鍵

⊕ 著者略歴 ⊕

加賀野井 秀一(かがのい・しゅういち)

1950年生まれ。中央大学文学部仏文科卒業。同大学大学院修士課程修了後、パリ大学大学院で学ぶ。中央大学理工学部教授(刊行時)。専攻は仏文学、現代思想、言語学。著書に『日本語の復権』(講談社現代新書)、『ソシュール』(講談社選書メチエ)、『日本語は進化する』(NHKブックス)、訳書にルピション『極限への航海』(岩波新書)、ミシュレ『海』(藤原書店)他。