父の先見

ジャン・ピアジェとノーム・チョムスキーの論争

思索社 1986

Centre Royaumont

Pour une Science de L'Homme -- Théories du Langage Théories du L'Apprentissage 1979

[訳]藤野邦夫

編集:片山宣彦ほか 解説:マッシモ・ピアテリ=パルマリーニ(日本版)宇波彰

装幀:高須賀優 協力:長野敬・中村雄二郎・山口昌男

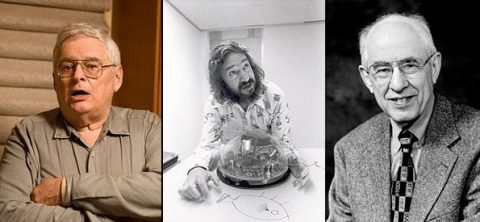

たった一度だけだったが、ピアジェとチョムスキーの果し合いが入念に計画され、二人の発生的認識論と生成文法理論をめぐる考え方の妥当性と、そこから派生しうる幾つかの重要な問題を議論するための桁外れのシンポジウム(コロキウム)が開かれたことがある。1975年の10月10日からの4日間の、ロワイヨーモンでのことだ。

パリ近郊のロワイヨーモン修道院には人間科学研究センターが併設されていて、しばしば時代を画するシンポジウムが開かれてきた。1958年にギルバート・ライルがフッサール現象学を相手に奮戦した議論がよく知られている(ライルはデカルトの心身二元論を批判したイギリスの哲学者)。このときは大陸の現象学派と英米の分析哲学派が対峙して、ライルの1949年の著作『心の概念』(みすず書房)が火を噴いた。

1978年にエドガール・モランとマッシモ・ピアテリ=パルマリーニの仕立てで組み立てられた「統合的人間像を求めて」(L'unité de l'homme)は、生物学的な「不変」と文化的な「普遍」が対峙的に交わされて話題になった。『方法』(法政大学出版局)を書きつづけたモランらしい仕立てだった。このときの議論は日本では1979年に荒川幾男の訳で『基礎人間学』ⅠⅡ(平凡社)として刊行され、ぼくもさっそく読みまくったものだ。

そして今度が思索社の片山宣彦による刊行だった。翻訳は小学館編集部にいた藤野邦夫である。いささか堅い。

本書が収録した4日間のシンポジウムでは、ジャン・ピアジェとノーム・チョムスキーが際立って対峙した。それまで二人は鮮明な対比の中にいなかったと思うのだが、これを機会に白日のもとにさらされる。

3泊4日のシンポジウムには名だたる論客が参集した。主な参加者を発言順にいうと、マッシモ・ピアテリ=パルマリーニ、ピアジェ、ジャン=ピエール・シャンジュー、チョムスキー(738夜)、アントワーヌ・ダンシャン(598夜)、ギイ・セレリエ、スコット・アトラン、グレゴリー・ベイトソン(449夜)、ジェリー・フォーダー、ダン・スペルベル(1761夜)、フランソワ・ジャコブ(1718夜)、シーモア・パパート、デビット・プレマック、ジャック・モノー、モーリス・ゴドリエ、ヒラリー・パットナム、ルネ・トム、ジャン・プティトなどなどである。いずれ劣らぬ一家言の持ち主だ。

難問続出の比類ないプログラムを仕切ったのは、パリ社会科学高等研究院学際センター長で、ロワイヨーモン人間科学研究センター所長であったピアテリ=パルマリーニである。メインスタッフを務めたマルク・リシェルとスカニア・ド・ショーナンが脇をかため、このシンポジウムのコンセプトをまたとない好機とみて引き受けたのは当時のロワイヨーモン・センター理事長のジャック・モノーだった。

本書はその全記録だが、おそらくかなり手が入っている。そのせいもあって、この記録が刊行されてから、ピアジェの構成説とチョムスキーの生得説の対比がやたらに際立ち、学界でも読書界でもたいそう囂しくなった。そうなったのはこのシンポジウムの立ち位置ががいわば二河白道化のようにシンボライズされたからだった。

大筋の印象を言うと、チョムスキーにはフォーダーとシャンジューが与して、ピアジェを味方しているのはパパートを除いてとくに目立っていない。チョムスキーの行き過ぎを窘めているのはベイトソンやパットナムだった。

ピアジェの理論とチョムスキーの理論は、世間で囃したてられてきたほどには水と油というわけではないが、言語と学習をめぐってはその依って来たるルーツの説明や形成プロセスの説明がまったく異なっている。

ジャン・ピアジェ(1895~1980)は根っから構成的な思考の持ち主で、言語の習得プロセスを児童の知能発達の観察を通して認知発達的に考察した。児童一人一人の「自己」(自己意識)を有機的に、また変容的にとらえて、その自己中心に絡まるように言葉のスキルがつくりあげられていくプロセスを注目してきた。「認知発達段階説」といわれる。このようなピアジェの思想は児童の経験にもとづいて再構成されたものなので、思想史では構成主義(constructivism)に位置づけられる。

認知や認識が段階を追って発達していくという考え方は、必ずしもピアジェ独自のものではない。フロイト(895夜)も発達説に近い。ただフロイトは「執着」や「抑圧」や「リビドー」が自己意識を形成しているとみなし、そのことを言葉の発達には結びつけなかった。ピアジェは自己がつくる「スキーマ」が言語を形成させる苗床になると展望した。

フロイトとピアジェは言語観というよりも自己像が異なっていたのである。ちなみにのちのエリク・エリクソンは「自律性」「恥ずかしさ」「疑問感」などが自己を形成して、それがやがてアイデンティテイ(自己同一性)を形成すると考えた。

思想史的にピアジェ説を最初に批判した(乗りこえようとした)のはヴィゴツキー(1815夜)である。ヴイゴツキーは、ピアジェの認知発達が自己中心的に捉えられていることに注文をつけ、社会との接触が「思考する自己」に与える影響こそが大きく、とくに他者や社会との接触領域に生じるZPD(Zone of Proximal Development)において自己の変容も言語の形成変化もおこると考えた。ヴィゴツキーの考え方は思想史では社会構成主義(social constructivism)とみなされる。

ピアジェにくらべると、ノーム・チョムスキー(1928~)はかなり尖った思想の持ち主だ。ウクライナ生まれでヘブライ系の小学校で教えていた父のもと、生い立ちから青年期までに、その尖った傾向があらわれている。

両親の母語がイディッシュ語であったこと、シオニズムをめぐる言動が家族の近くにあったこと、左翼やアナーキズムに惹かれていたこと、ペンシルベニア大学でセリグ・ハリスの言語学から影響をうけたこと、そのため早くから「言葉には線形写像がおこっているだろう」と思い立ったこと、第二次大戦中はドワイト・マクドナルドのマルクス主義系「ポリティクス」を愛読していたこと、MITの准教授になってからは言語学や認知科学にとどまらぬ多くの人文科学分野の糾合に向かったこと、などが目立つ。

チョムスキーの言語理論はまとめると、人間には生まれながらの言語習得能力がひそんでいるということにある。この能力は生得的なもので、仮にそれを言語習得装置(LAD=Language Acquistion Device)とよぶとすると、LADはどんな言語(≒国語)にも対応できる「普遍文法」(UG=Universal Grammer)をもっていると想定した。どんな言語もLADがもつUGによってジェネレートされてきたとみなしたのである。

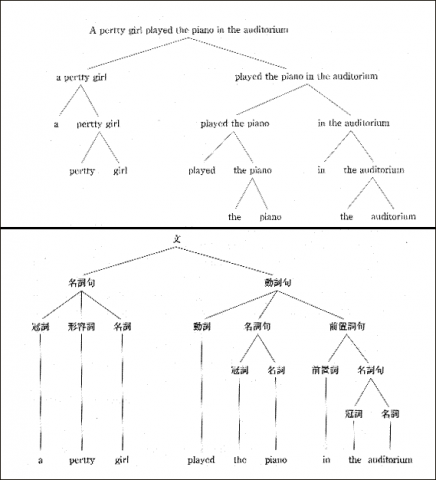

普遍文法は「個別文法」としての根幹にあたる言語能力と、部族や民族の環境に対応した言語運用とを管理していると考えたチョムスキーは、そのようにできあがってきたであろう言語の特色(自然言語の特色)は、どんなものであれ「生成文法」(Generative Grammer)というモデル(というか原理あるいは法則に近いもの)によって分析的に説明できるはずだと確信し、1957年の『文法の構造』(研究社)でその表明を宣言した。また1965年の『文法理論の諸相』(研究社)では、その分析は統語論による「句構造分析」(phrse structure rules)を使えばことごとく可能になると説明した。

チョムスキーの言語理論は、一言でいえば「脳は文法を知っている」ということである。これは心理実在説(mental realrm)であって、言語はヒト・ゲノムのどこかに刻印されているルールがもたらすものだという生得説(inntism)の立場につく。けれども文法が遺伝構造(ゲノム)のどこに刻印されているかということは、いまだに発見されてはいない。

これに対してピアジェは「言語は幼児や児童のコミュニケーションの中で段階的に習得されていく」とみなした。まとめて「発生的認識論」(genetic epistemology)ともいわれる。

二人の立場は大きく異なっているようだが、いずれも心理主義に立っていることには変わりない。ただ生得あるいは習得されているものが何かというところがずれあっている。ピアジェは児童の観察を通して学習スキーマの組み合わせが言語の習得につながっているとみなし、それなら言語も生得的なイメージ・スキーマに対応した言葉のアソシエーションに依っているのだろうと想定したが、これは言語の発生を説明するには乏しいものだった。

チョムスキーは生得的な機能の中に言語専用の構造が局在するというふうに主張して、そのことこそが言語を組み立てるモジュールに当たっているというような展望をもった、そうなるとわれわれの脳にはなんらかの「心的器官」(mental organ)めいたものが実在していることになる。いわば言語は本能の中に内在していたというのだ。しかし、これはこれで少し行き過ぎた見方であった。

こうしたピアジェとチョムスキーの考え方をめぐって、ロワイヨーモンの4日間シンポジウムでそれぞれの応援演説が交わされたのである。必ずしも言語論でわたりあったわけではなく、むしろ「心」あるいは「知能」の発生と獲得のプロセスをめぐって議論が交わされた。

フォーダーは心的器官はないかもしれないが、脳にはなんらかの「心的モジュール」が機能しているのはまちがいないだろうという見方からチョムスキーを支え、学習だけでは心的モジュールが確立することはないとみなした。パーセプトロン・モデルを提唱しているパパートは、チョムスキーやフォーダーの考え方が発達的学習の可能性を認めないのはおかしいとして、ピアジェが言う自己調整性を認めるべきだという見解を柔らかく強調した。

パットナムはチョムスキーの「句構造分析」が意味論を欠いていることを批判しているが、といってピアジェ説を擁護したわけではなかった。

こうしたいささか食い違いあう二人の仮説を、広い科学哲学的見地からコンフィギュレートしようとしたのはピアテリ=パルマリーニだ。大略、次のようなマップを提供した。

見究められるべきは、われわれの精神にはいったい何が実在しているのかということだ。カール・ポパーは「精神は空のバケツだ」と言ってのけたけれど、そうは言っても、カントの『純粋理性批判』このかた、理性だか観念だかはわからないが、バケツにはその手の何かが入ったり出たりしているとしか思えない。

そうなると議論されるべきは、精神(=心もしくは心性ないしは知性)はそれらの出入りの渦中のどこかで、なんらかのモデルの鋳型をつくったり、移し替えたり、変形させてきたともくされる。では、そのモデルにはどんなものがあるのか。その証拠をどこに求めればいいのかということになる。

こうしてラマルクとダーウィンのあいだに、生得的なチョムスキー説から構成的なピアジェ説までが入ることになる。ただし、そこから仮説はかなり千変万化する。

とくに第1には、遺伝型としてそのモデルを議論するのか、表現型として議論するのかという違いによって意見が分かれる。第2には、そのモデルをもとにおこっていくのは自己組織化による秩序の形成なのか、それとも知的数理形成のようなアルゴリズムなのかという違いが出てくる。もし自己組織化が進むのならそこには雑音による秩序こそがわれわれの精神のモジュールを決定していることになり、数理形成がおこっているならデカルトの数学のようなものが貫かれていることになる。

第3には、言語の発現ないしは習得には、文法がどのくらい関与しているかということだ。ATCGによる遺伝ルールのように、もし生物学的ルールが言語形成に寄与しているのなら、文法は半ば生物的なものだということになるが、もしそうでないなら、言語に生じた文法は社会文化的な所産だということになる。

ピアテリ=パルマリーニは以上のようなマッピングの見当をつけるのだが、シンポジウムを再構成した本書の随所に差し挟んだ「解説」では、自分で立てたマッピングをほったらかしにして、発言者間の見解の相違を巧みに爪弾くということに専念した。議論は白熱はしたものの、結局はあっちゃこっちゃに飛び散ったのである。

世界をどのようなモデルで認識していくといいのか、認識した世界をどう表現していくのかということは、いくら議論してもなかなかまとめにくいものである。その表現を思いついた自己(自分)をどういうふうに世界と関係づければいいのか、その問題がつきまとうからだ。

しかし思想の歴史というものは、ほぼこのことをめぐって組み立てられてきたわけでもあった。タレス、プラトン、孔子、荘子、ゾロアスター、ピタゴラス、ブッダ、アリストテレスこのかた、ずうっと世界と自己についての認識と表現の仕方をめぐって、思想というものが組み立てられてきたと言っていい。

そうではあるのだが、ここには長らく欠けていたものもあった。そのように世界と自己をめぐる思想がまがりなりには組み立てられるようになったのは、そもそも人間がどんな「思考の道具」をつかったからそうなったのかということに強く依存するはずなのに、その「思考の道具」の議論を進めることが欠けていた。ここに浮上してきたのが、言語についての仮説であった。

ただし、このことをあらためて問うてみると、ここからがとんでもない難問にぶつかってしまうのだった。われわれがいったいどのようにその道具(=言語)を手に入れたのか、わかるようでわからない。

われわれは哺乳類がヒトザル(類人猿)になり、そのヒトザルから多少の紆余曲折をへてヒトになったという線上にいるわけだけれど、ヒトになってからはその線上からひょっこり立ち上がると、いつのまにか言葉(文字)と道具(器)と村(家)をもつようになっていた。また会話をするようになり、思考や思索ができるようになり、蓄えるものと分配できるものを思いつき、そのうち線画や文字や記号で記録を残せるようになった。

では、そうなるにあたっては、ヒトに何が備わった(あるいはもともと備わっていた)といえばいいのか。脳が変化したのか(だとしたら脳のしくみの何が変わったのか)、言葉や文字が使えるようになったからか(だとしたら言葉をどのように思いつけたのか)、計算ができるようになったからか(だとしたら記号に何を託せたのか)、おそらくこういうことがおこったのだろうけれど、そのプロセプト(プロセスとコンセプト)が突き止めきれないのである。

こうしてチョムスキーのように、「その道具は心的器官によるものだったんだよ」と言い切れば、話はわかりやすいほうに向かうのだが、けれどもこのことについては言語表現の事例はいくらでも(文章の数だけ)あるけれど、それをゲノムに戻っての証拠によって確定できるのかというと、さっぱりなのである。

というわけでピアテリ=パルマリーニの見当では、このシンポジウムの特色は残念ながら浮き出てはこないということになる。

では、本書は砂上の楼閣のように了ってしまったのかというと、そうではない。実は今日なお継続されている「心身問題」や「AI問題」の大半は、このシンポジウムで交わされた議論の数だけの繰り返しなのである。たとえはスティーブン・ピンカーの『言語を生み出す本能』や『思考する言語』(いずれもNHKブックス)といった元気のいい展望台づくりの試みも、本書の議論の蒸し返しに近いものなのだ。

いいかえれば、このシンポジウムはそこを1975年にして見抜いたものだったともいえるわけである。

当時、気になったところをひとつだけ付け加えておきたい。シンポジウムの最終盤になってピアジェがルネ・トムのコメントに答えた箇所だ。

トムはピアジェの仮説に数学が寄与していないことに不満を述べ、フェリックス・クラインのエルランゲン・プログラムやアンリ・ポアンカレ(18夜)の科学構想にあたるものが欠如しているということを説明したのだが、ピアジェはそれを受けて、私はトムの言うクレオドやホメオレシスに加えて、ウォディントンの「後成的風景」(epigenetic landscpe)のような見方を自分の仮説の全体にもたらしたいと思ってきたのだと言っているところだ。

これは興味深い付言だった。ただその後のピアジェがウォディントンの後成的風景にもとづく仮説修正を試みたのかというと、ぼくが知るかぎりはそうでもないようなので、これはわれわれが今後に展開する新たな見当になるべきだろうと思われる。このあたりのこと、できれば別の千夜千冊で言及してみたい。

TOPページデザイン:野嶋真帆

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎・桑田惇平・中尾行宏

⊕『ことばの理論 学習の理論 ジャン・ピアジェとノーム・チョムスキーの論争(上下)』⊕

∈ 著者:ロワイヨーモン人間科学研究センター

∈ 訳者:藤野邦夫

∈ 編集:片山宣彦ほか

∈ 解説:マッシモ・ピアテリ=パルマリーニ (日本版)宇波彰

∈ 装幀:高須賀優

∈ 協力:長野敬、中村雄二郎、山口昌男

∈ 発行者:片山宣彦

∈ 発行所:株式会社K・I・C思索社

∈ 印刷・製本:奥村印刷株式会社

∈ 発行:1986年

⊕ 目次情報 ⊕

<上巻>

∈ 総序

∈ 序言 科学プログラムと中心をなす核について

∈ 第一部

∈∈ 第一章 論争の始まり

∈∈ 第二章 不変の核とその生得性

∈∈ 第三章 人工知能と発達の一般的メカニズム

∈∈ 第四章 初期の状態と定常状態

∈∈ 第五章 認知のシェマと言語の獲得との関係

∈∈ 第六章 より強力な構造の獲得の不可能性

∈∈ 第七章 認識の枠内における言語

<下巻>

∈∈ 第八章 ニューロン統合の諸特性

∈∈ 第九章 異種間の認知能力の比較

∈∈ 第十章 系統発生と認識

∈∈ 第十一章 認識と「記号的機能」

∈∈ 第十一章 帰納法はいかにして可能か

∈∈ 第十三章 論争の総括

∈ 第二部 生得説の説明の論理について

∈ 補遺

∈∈ 補遺1

∈∈ 補遺2

∈∈ 解説(宇波彰)

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

ロワイヨーモン人間科学研究センター(Michael Tomasello)

1972年、フランスの生物学者のジャック・モノーによって設立。「人間の科学」の研究を目的とし、分子生物学と神経科学の融合を目指す。2年後にエコール・プラティック・デ・オートエデュケーションに統合された。

⊕ 訳者略歴 ⊕

藤野邦夫(ふじの・くにお)

1935年生まれ。1957年早稲田大学文学部フランス文学科卒業。小学館編集部(刊行当時)。訳書にロワイヨーモン人間科学研究センター『基礎人間学』(共訳、平凡社、1979)、『動物のくらし』(全12巻、ぎようせい、1985)他。