父の先見

みすず書房 2000

François Jacob

La Souris, La Mouche et L'Homme 1997

[訳]原章二

玄人好みのする本だった。ずばり「わたしはこれから分子、生殖、そして進化のブリコラージュについて語る」と冒頭に書いている。

眼目は、生命は高分子に発して代謝をくりかえし、分化と進化をしながらみずからブリコラージュ(修繕)してきたということにある。生命は分化と進化の途上のそのつど、設計図を変更してきた。やりくりしてきた。そういう生命を相手にしてきた生物学の考え方を、ジャコブが本書でブリコラージュしてみる、やりくりしてみる、つまり編集的に思索してみせた。

20世紀末にまとまった一冊だが、ジャコブが言い残したいことは、よくわかる。最後の3行に端的に示されている。「わたしたち人間は核酸と記憶の、欲望とタンパク質の、とんでもない混合物である。20世紀は核酸とタンパク質に大いに関わった。21世紀は、記憶と欲望の解明に全力を集中することになるかもしれない。しかしはたして、そのような問題は解決できるであろうか?」。

ジャコブは生物学者としては文章もうまいほうで、リベラルアーツの教養もあるようなので、それまでの1977年の『生命の論理』(みすず書房)も、少々自分の研究者としての変遷を回顧した『内なる肖像』(みすず書房)もそれなりに読ませたが、本書はそれらに勝る読後感だった。講演したものを素材にしたためだと思うのだが、入念にブリコラージュ(編集)されているのもよかった。

日本ではジャコブの研究パートナーであったジャック・モノーのほうがはるかに有名で、とくに『偶然と必然』(みすず書房)が大きな話題になったのだけれど、ぼくはモノーの論法にはどこか違和感を感じてきたので、その後はジャコブのほうを主に読んできた。

わざわざ言うほどのことではないが、同じ学派のメンバーが書いた著書でも当方の好き嫌いは必ず生じるもので、そういうことはよくあることなのである。

フランソワ・ジャコブは遺伝子の発現のしくみを解明した「オペロン説」で有名な分子生物学者である。モノーとともに1965年にノーベル生理学賞を受けた。オペロン(operon)とはひとつの形質を発現させる遺伝単位のことをいう。

ナンシーのユダヤ系の一人っ子に生まれ、7歳でリセに入るほどの神童らしかったらしいが、まあ、このへんはどこまで額面通りにうけとっていいかはわからない。医学を志してパリ大学医学部を選び、第二次世界大戦ではイギリスでド・ゴールの解放軍に参じ、軍医としては北アフリカに赴いて、そこで重傷を負った。この体験は大きかったろう。

大戦後に卒業するのだが、外科医を断念して、アンドレ・ルヴォフのもとで微生物学を研究するようになり、モノーと組んで大腸菌の遺伝子発現調節のしくみの解明に没頭した。

ぼくが感じるに、その才能は「モデルをつくる才能」にあったように思う。生物学ではこの才能は20世紀の途中から脚光を浴びるもので、以降は万能細胞研究(iPS細胞づくり)からアーティフィシャル・ライフ(AL)の研究にまで及ぶ。ジャコブの場合、そのモデリングの才能が発露して、mRNAを介した遺伝情報の転移、フィードバックが効いた発現調節(オペロン説)、タンパク質のアロステリックな調節機能などをみごとなモデルに仕立てて、説明することになった。

研究はモノーのほうがリーダー格のようだが、ジャコブのほうが柔軟だった。

著書もモノーの『偶然と必然』のほうが早く、出版界でも大きな話題になり、ぼくもさっそく読んだのだが、なるほど分子生物学というのはこういうものかと納得したものの、その唯物論や生気論を排斥しないではいられない思考性が読みにくく、また日本でのその後のモノー派の言説がつまらなくて(渡辺格の『人間の終焉』など)、すぐにモノーのものよりジャコブの本を味読するようになったのだ。

その理由はウォディントンの『エチカル・アニマル』(工作舎)ではないが、モラルを科学観や技術の内側に捉える目をもっているところにあるように思われる。ジャコブには「モデルをつくる才能」とともに「モラルを深める才能」が、つまりは“二つのM”の才能があったのである。

生物にとっては、ただひたすら「次の一瞬を生きる」ということがどんな場合でも一番の判断になる。行動もそれにもとづく。ポール・ヴァレリー(12夜)はそれを「未来をつくる行為」と名付けた。

生物としての人間とて同じだ。わたしたちの体は「一種の予見マシーン」なのである。自動予測装置なのである。ただし、かなり不出来にできている。だから脳を発達させ、言葉や道具を使うようになった。

動物の予測装置も不出来なのだが、その不出来ぐあいが生物それぞれの特色をあらわしてきた。そこでジャコブはこの不出来なところにこそ大事なものがあるとみなして、これを「予見不可能性」の大切さと呼んだ。同じことをほぼ同時代のルイス・トマス(326夜)は「取るか取らないかで、いったん取ったら好きなところだけ食うわけにはいかない。思いがけないことも不安材料も受け入れる」と述べた。

科学技術も不出来な生物の歩みと変わらない。科学技術では出発点の実験結果がそこそこ不確実でなければ、研究の重要課題は見つからない。わからないところがないかぎり、科学も技術も前に進まないものなのだ。

遺伝子生物学もそうやって出発した。「分子で生命のしくみを見る」なんてことは、誰もしていない。不確実で予測不可能なことばかりが待っている。費用もどのくらいかかるか、見当もつかない。

フランスでのスタートにあたっては、1958年、ドゴールが科学技術特別委員会に12人の学識経験者を任命した。1年後、12人は特別予算の対象となるべき重要課題を挙げた。レイモン・ラタルジュは分子生物学を提案した。ドゴールは「わたしは得体の知れない分子生物学が気になる」と言って、大きな資金を投入することを決断した。

ドゴールは次のようなことも言っていた。「フランスにおいて絶対に手をつけてはならないことが3つある。コレージュ・ド・フランス、パスツール研究所、そしてエッフエル塔、この3つだ」。ドゴールはいろいろ問題もある為政者ではあるが、日本でこういうことが言明できる価値観は、政府や官僚に備わっていない。

分子生物学も黎明期だが、まして遺伝子工学がどう誕生するかは、誰にもわかっていなかった。こちらは生命情報に向かってエンジニアリングする必要がある。どこから工学の手をつけたらいいか。1950年代にバクテリオファージ(細菌を食べるウイルス)を調べていた研究者が、奇妙な現象を見つけたのがきっかけだ。

ある種のウイルスをAというバクテリア株で培養されるようにしておくと、それとはちがうB株でも培養可能なのに、逆にB株で培養されるようにしておくと、A株では培養ができない。なぜ、そうなるのか、理由も原因もわからない。みんなお手上げだったが、スイスのヴァイグルとアルバーは数年間研究しつづけて、この現象の鍵が「ある種のバクテリア株にひそむ酵素」にあることをつきとめた。その酵素は自分とは異なるDNAを切断し、そのDNAがバクテリアに侵入して根付くのを妨げていたらいいのだ。

その後、こういう酵素はいろいろありうることがわかってきて、そこに「遺伝子のハサミ」のようなものがあることもわかってきた。それでも、これらのことがのちの遺伝子工学をめざましく発展させることになるだなんて、誰も予想していなかったのである。

未来を予見することも難しいが、過去を再構成することも難しい。かつてのオパーリンらによる「生命の起源体づくり」は、ことごとく失敗した。

では、未来のために取り組むクローニングはどうか。実はクローンづくりも過去の再構成にあたるものなのである。しかも、それによって誕生した「羊のドリー」がどのような時空間のモデルを再現したのか、すぐにはわからない。羊で成功したことがマウスで成功するともかぎらない。

これらのことは、宇宙のビッグバン直後やビッグバン直前に何がおこったかを再構成するときにも、直面する同じ問題だ。一兆分の一秒の単位で、きっと粒子と反粒子の生成と消滅がおこったのだろうけれど、そのあとたちまち生成が消滅曲線よりやや緩やかになったから、この正真正銘の「過去宇宙」が誕生したわけである。もし電子が反電子よりわずかでも多く、クォークが反クォークよりわずかでも多くなかったら、物質の基礎となる通常の素粒子はつくられていなかった。

地球もまた、予測的にできたわけでなく、その時空モデルが宇宙のどこにでもあるものなのか、それとも特異なものかは、わかっていない。45億年前、地球はアクリエーションによって転び出たのだ。アクリエーションとは自然現象で物質や情報が集積拡大することをいう。

それなら生命はどうかといえば、地球誕生から10億年ほどたってプロトバクテリアが動き出した。ついで海底のシアノバクテリアが光合成を始めた。それで地球に酸素圏ができて、そこからは生命進化が次々に連鎖していったのだが、最初にどんなアクリエーションがおこったかなどということは、やっぱりわからない。光合成の起源もまだわからない。

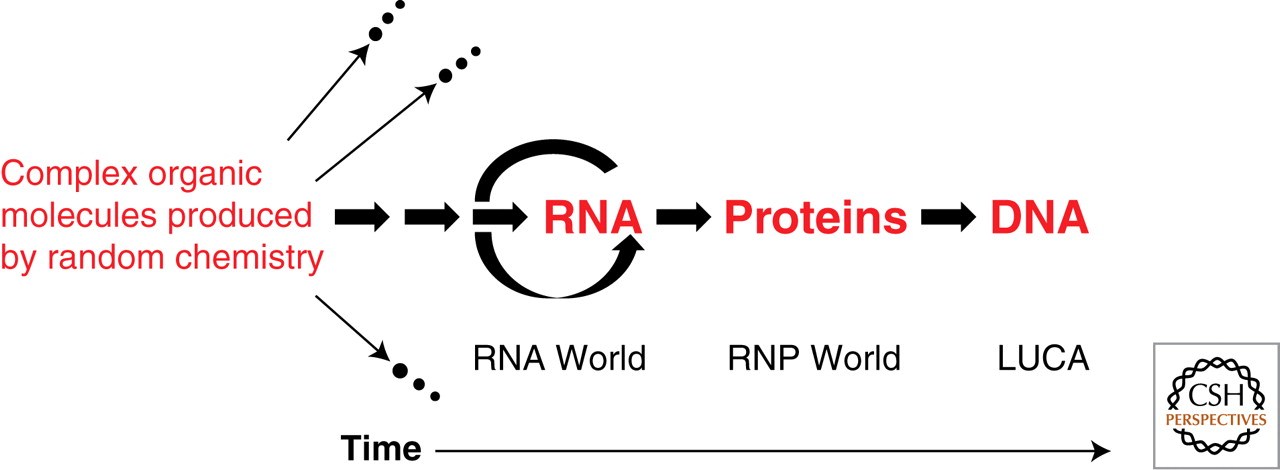

シアノバクテリアが登場する前には、おそらくDNAが情報高分子の「複製」をするようになっていたはずだが、そういうリプリケーションがどうしておこったかもはっきりしない。最近は、そのDNAの複製力をRNAワールドが先行して準備していたと考えられている。

これはいわゆる「RNAワールド仮説」というもので、ジャコブはそういう仮説のなかで分子生物学を考えていきたいと思った。「最初に編集的な駆動があった」という仮説だ。

とはいえ、当時はRNAがどういうものか、DNAとどんなかかわりをもっているのか、まったく見えてはいない状態で、そもそも遺伝のしくみの基本の解明が中途半端なままだったのだから、ジャコブはそうした不確実をめぐる仮説を抱きながらも遺伝子が実際にはどんなふるまいをするのか、その実験と研究に没頭していったのである。

さかのぼれば、遺伝子生物学の前哨戦はメンデルのエンドウマメの交配実験にあった。交配後にどんな花の色や葉っぱの形が出てくるかということで、優性遺伝のしくみがわかった。

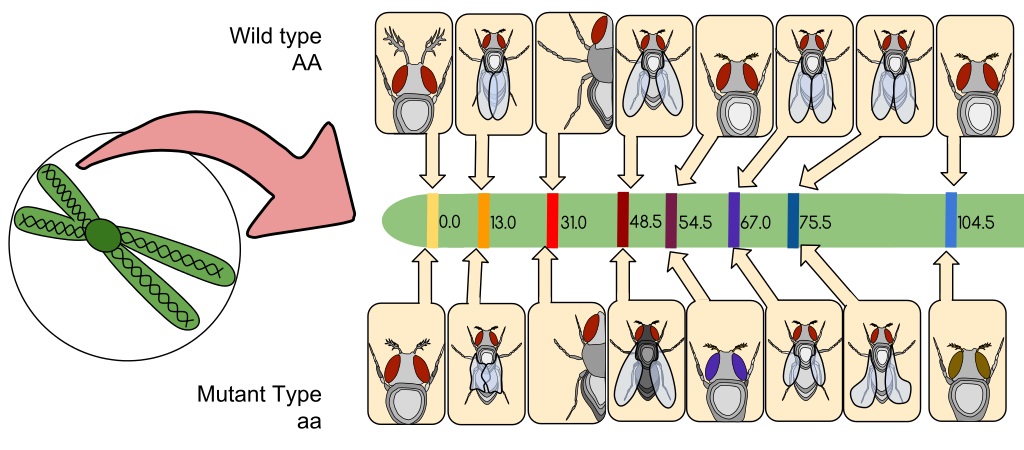

エンドウマメの次はハエだ。コロンビア大学にいたトマス・ハント・モルガン(モーガン)が実験体にショウジョウバエを選んだ。1910年代にかかるあたりのことで、その何十万匹もがぶんぶんしている実験室は「ハエの部屋」と呼ばれた、ハエで何がわかったかというと、染色体上の遺伝子の位置が決まった。

1930年代になると、ハエに代わって微生物、キノコ、酵母、バクテリア、ウイルスが分子映画の生きているスターになった。なかでもバクテリアをつかうと遺伝子の奥のDNAの役割が見えてきた。

役割の見当はついたのだが、モノーとジャコブはそういう遺伝子がのべつはたらいているわけではないことを発見した。必要に応じてしかはたらかないのだ。

「必要に応じて」というところが気になるが、しかし、それ以上のことはまだわからない。実験をバクテリアで試めすのか、ウイルスを用いるのか、その差も大きい。ふたたびハエが脚光を浴びたのはワトソンとクリックがDNAの構造を確定したあとの60年代半ばからのことで、胚発生でどんなふうに遺伝子が機能しているかを見るのに、ハエはうってつけだったからだ。

モノーとジャコブがハエととりくんだのもここからで、とくに胚発生のメカニズムに注目した。二人は「必要に応じて」が「発現の調節」というしくみであろうことを仮説し、そこから遺伝情報をしるした塩基配列に変化がおこっていることを突きとめたのである。変化といえば聞こえがいいが、実際には遺伝テキストのプリントミスのことだった。

遺伝子が「発現」(expression)にかかわっていることが見えてきたのは、画期的だった。遺伝子がもっている情報が、細胞の構造や機能に転換されるにあたって、「転写」と「翻訳」に続いて「発現調節」(つまりはgene editing)がおこっていたのである。

遺伝のメカニズムをあきらかにするという研究は、生きているものたちがどのように成体の構造を何世代にもわたって維持していけるのかという解明につながる。それは一個の受精卵の中でプログラムされているはずのことである。

何がプログラムされているのかといえば、情報がプログラムされている。やみくもな情報ではない。コーディングされた限定的な情報を、しかるべきモードに仕上げていくためのプログラムだ。

いろいろの推断が可能だが、DNAの断片はあきらかにひとつのドメイン(分子の構造上あるいは機能上のひとつのまとまりをもつ領域)をプログラムとしてもっている。それによってひとつのタンパク質をつくりだす。ということは、その立体構造と静電荷が、認識能力と分子間の相互作用能力などを決めているということなのである。これが調節タンパク質として、生体を支えているにちがいない。

そうであるのなら、そこにホメオティック遺伝子(HOM)などの作用を認めることもできる。そういうブリコラージュ的で編集的な遺伝子があるとすれば、かれらはおそらく状況対応型の遺伝子なのである。アントニオ・ガルシア=ベトリはそういうものを選別遺伝子とか遂行遺伝子とかと呼ぼうとしたが、ジャコブもそのような見方をすることにした。

しかしこれらのことをさらに深く、かつダイナミックに考えるためにはハエだけでは限界があった。こうしたとき、モノーがパスツール研究所の所長になった。ジャコブもそこに移った。この研究所では以前からマウスが大量に飼われていて、一方では細菌学者がモルモットを、免疫学者がウサギを相手にしていた。

当時、線虫を相手に悪戦苦闘していたジャコブは、ここでマウスを相手に根底的な遺伝メカニズムを考えるようになっていく。マウスは哺乳類のなかでは一番繁殖が速い動物なのである。ジャコブはマウスの胚発生に目を付けて、しばらく腫瘍をもったマウスを研究相手にした。癌の研究にとりくんだのだ。

いったい、ハエやマウスを使って遺伝の秘密や生体の継承のメカニズムを調べるということは、それをヒトが解釈する場合にどんな有効力をもつのだろうかというと、これがなんともはっきりしない。

ごくごく小さなメカニズムならハエもマウスもヒトも同じ機能で説明できるかもしれないが、はたしてそれをヒトという意識モニターをもった一個の巨大な個体にあてはめて、どこまで説明できるのか。難問である。

ジャコブは自分たちの遺伝子工学研究が錬金術や機械工の部品彫琢に陥っていないのかどうか、いろいろ考える。これは生物学がどんな「モデル」を社会に提供したらいいのかという問題であるとともに、科学や技術にとっての「モラル」や「未来」の問題にもなっていく。

そのあたりを議論すべく、第4章にこんな話が出てくる。ダイダロスとミノタウロスとテセウスとアリアドーネの話だ。有名なギリシア神話の中の話だが、それをジャコブが解釈する。

ギリシア神話のなかでダイダロス(Daedalus)は格別な位置を占めている。ダイダロスは鍛冶屋であって建築家であり、彫刻家であって工人であって発明家である。工房にはとタロスという徒弟がいて、わずか12歳にして工具の発明をしていた。蛇の顎からヒントを得たノコギリがそうやって作られた。タロスは自分の発明をさかんに吹聴する。

親方のダイダロスはそういう自慢気なタロスに困って、屋根から突き落とした。殺人の咎を受けたダイダロスはクレタ島に逃げた。そのクノッソスの宮殿で何でも作ってみせたので、ミノス王から絶賛された。王の信頼は絶大で、ダイダロスは王の女奴隷であったナウラティーとのあいだに息子イカロスをもうけた。

ある日、ミノス王の王妃であるパシファエから相談を受けた。王妃は海神ポセイドンから贈られた雄牛に首ったけになり、自分を裏切ったミノス王に復讐をはたすため、その雄牛と思いをとげたいと言うのだ。さっそくダイダロスは木製の雄牛を作って内側を穿ち、そこに雌牛の皮を貼った。パシファエには、背中の折り畳まれた扉から中へもぐりこみ、牛の後ろ足へ自分の脚をすべりこませて待っているように教えた。

案の定、雄牛がやってきて、パシファエは雄牛と交わることができ、数カ月後には牛頭半人の怪物を産み落とした。ミノタウロスである。この怪物は人肉しか食べなかった。

妻の不義に怒り狂ったミノス王はダイダロスに牢獄を作らせ、そこにミノタウロスを閉じこめた。そこは通路が複雑な網の目状の迷路になっていて、一度入ったものは外に出られない。

ミノタウロスの世話を仰せつかったダイダロスは、毎月アテナイから7人の若者と7人の娘を調達して、ミノタウロスに食べさせた。アテナイでは、優秀な若い男女たちがクレタに攫われていることが問題になった。どうもミノタウロスという怪物の餌食になっているらしい。そこで英雄テセウスが餌食となるべき男女にまじってクレタにやってきた。

ミノスとパシファエの娘のアリアドーネがこのテセウスの勇姿に恋をした。しかし、よしんば迷路に入ってミノタウロスを打倒できたとしても、テセウスはどう牢獄を脱出できるのか。アリアドーネはダイダロスに相談をして、一巻きの糸を持ち、その一端を手にし、他端をテセウスに持たせて牢獄に侵入させた。みごとミノタウロスを屠ると、テセウスは「アリアドーネの糸」を手繰って脱出した。

ミノス王はまたまた激怒した。すぐさまダイダロスと息子のイカロスを迷宮に閉じ込めた。ダイダロスは逃亡用の翼を作り、それを自分と息子の肩に蜜蝋で接着した。首尾よく上昇気流にのって二人は脱出したのだが、ダイダロスはイカロスに「霧や靄、水しぶきで翼が重くなるので、海面に近づかないように」と申し渡してあったのに、イカロスは自由飛行に酔い、自身の技量を過信して太陽に近づきすぎて翼を失い、墜落して死んだ。

この話は、イカロスの「ヒュブリス」(Hubris)の戒めとして読み継がれてきた。傲慢、驕慢、過信の戒めである。ではダイダロスはどうだったのか。何の罪もないのか。これらの話では、いったい何があらかじめプログラムされていて、何が発現調節されているのか。ジャコブはそこを考える。

ダイダロスは世界支配を可能にする技術の体現者だった。どんな難問にも挑み、なんらかの解決策があることを類いまれな技術によって見せつけた。しかもダイダロスは、その技術を依頼者の求めに応じて次々に提供しただけで、自分ではまったく権威も権力も握ろうしなかった。

そういうところはダイダロスはすこぶるフェアであった。個人的な野心や役割の驕慢をもたず、ヒュブリスにも陥っていない。タロス殺しは犯罪ではあるが、タロスのヒュブリスを戒めてのことだった。ダイダロスは万人のためのプログラムが動く技術開発をしてみせたのだ。

しかし、ダイダロスの技術を提供された者たちはどうしたかといえば、すべて自分たちの欲望を満たし、野心や復讐をとげるためにその技術を使ったのである。ミノス、パシファエ、テセウス、イカロスはヒュブリスのためにダイダロスの技法を使ったのである。

こうしたことを綴ったうえ、ジャコブは当時の遺伝子工学の未来に照らし合わせ、ダイダロスの技術が「悪」を孕んでいたのだろうと指摘する。なかなかの指摘だった。

いわば今日のダイダロスがクローン作物、遺伝子操作食物、試験官ベイビー、ドリー羊、キマイラマウスを生み出したと捉えたのだ。ジャコブはルイス・トマスによる「科学者のヒュブリス」の議論を引用しながら、この問題に深くかかわっていく。

ジャコブが本書のなかで、ギリシア神話のプロットをもうひとつ使って考えこんでいたことも、紹介しておいたほうがいいだろう。第6章「善と悪」のところだ。今度はプロメテウスとパンドラの話である。

プロメテウス(Prometheus)はエピメテウス(Epimetheus)と兄弟の関係にある。プロ(pro=先に・前に)+メテウス(metheus=考える者)と、エピ(epi=後に・あとで)メテウスする者という兄弟だ。

ゼウスが神々と人間を区別しようとしたとき、プロメテウスはその仕事を任せてほしいと懇願し、区別の仕方をゼウスに差し出した二つの食べ物で決められるようにした。牛の肉と内臓を堅い皮で包んだもの、骨の回りを脂身で包んだもの、この二つだ。ゼウスが神々の食べ物として、きっと脂身に巻かれた骨を選ぶだろうと計画したのだった。ゼウスはまんまと引っかかった。怒ったゼウスは人間から火を取り上げた。

プロメテウスはヘパイストスの作業場の炉から火を盗んで、これを人間にもたらした。これが「プロメテウスの火」というものだ。アテナイの女神はそんなプロメテウスに天文学、数学、建築術、航海術、医術などを惜しみなく与えた。それらはプロメテウスによってすべて人間に提供された。

しかし騙されたゼウスの怒りはおさまらない。のみならず、そのようにして増長した人間を「野心が過大になりすぎている」とみなした。ゼウスは自分と神々を騙したプロメテウスを岩山に縛りつけて罰した。プロメテウスは縛られた身のまま人間たちを不幸の道連れにせざるをえなかった。

ゼウスはまた、パンドラ(Pandora)という女を造り、彼女をして人間を罰するように仕向けた。パンドラはゼウスから格別な壷(パンドラの箱)を贈られた。そのパンドラの容姿にエピメテウスが惚れた。二人は一緒になった。しかし、ある日、パンドラは好奇心と誘惑に勝てず、壷を開けた。そこにはありとあらゆる厄災の要素が充満して詰められていた。こうして人類は厄災にさいなまれることになった。

ジャコブはプロメテウスとパンドラの関係が裏表の関係にあり、パンドラが世界に両義性をもちこんだと解釈する。科学や技術もこの両義性をもっていると見た。

もともと科学技術はいつも二つの世界像のあいだにいる。両方の世界にともに貢献できる。貢献できるが、その意味は異なってくる。マウスではわかりにくいだろうから、ジャコブは犬を例にするのだが、科学のミッションはひとつは「日常の犬」(我々の大きさの我々)に貢献すること、もうひとつは「分子の犬」(我々をつくる小さな我々)に貢献することなのだ。

「日常の犬」を相手にするのは、たとえばコンラッド・ローレンツ(172夜)やE・O・ウィルソンや、応用化学者や多くの犬好きたちである。それに対して分子生物学者たちは「分子の犬」を相手にするダイダロスであって、プロメテウスであり、その成果はパンドラの壷なのである。

ジャコブは自分たちが手にしている科学が、生命の内奥にかかわる両刃の剣であることに感づいていた。メッセンジャーRNAの中に遺伝子を転写できるかどうか、ペプチド連鎖の中にメッセンジャーの転記ができるかどうかを操作的に考えることを分子生物学はやってのけられるのだ。

だが、それがどんな成果を人間社会の未来にもたらすかはわかっていない。それは原子力が新たな「プロメテウスの火」であることに似て、その善悪はむろん、効果の大小すら当初においてはほとんどわからない。

かくて、どちらの犬がほんものかはわからず、科学や技術がどちらに貢献すべきか決定打はないのだが、科学者や技術者がすべてのプロセスを説明しようとすれば、おそらく「分子の犬」を想定するのが妥当だということになる。そうすれば、分子生物学ならばどの酵素もどのタンパク質も、それに見合うアミノ酸配列として特定できるからである。

しかし「分子の犬」がダイダロスの牛かパンドラの壷になっているのかどうかは、科学技術の発展途上ではどうしてもわからない。しかも現代においては「ゼウスの怒り」がどこからくるのかも、はっきりしない。「ゼウスの怒り」は一人の患者の死であるかもしれないし、WHOの判定かもしれないし、科学者の過剰実験によるキマイラ出現かもしれない。

ジャコブは本書の終盤にいたって、心する。自分は「分子のブリコラージュ」に徹するべきなのであると。科学的編集のプロセスに従事しつづけるのであると。

なぜなら、冒頭にも引いておいたのだが、「わたしたち人間は核酸と記憶の、欲望とタンパク質の、とんでもない混合物」であって、「20世紀は核酸とタンパク質に大いに関わ」り、「21世紀は、記憶と欲望の解明に全力を集中することになるかもしれない」からである。「しかしはたして、そのような問題は解決できるであろうか?」。そう、言わざるをえないからだ。

すでにヴィクトル・ユゴー(962夜)が言っていた、「科学とは真理の漸近線である。たえず真理に近づくが、真理に触れることはない」。ハエとマウスにあてはまることは、なるほど「分子の犬」にならあてはまるけれど、ヒトのすべてにあてはまるとはかぎらないのである。

ハエ、マウス、ヒト。この並びにはどこかとんでもない飛躍か断絶かが、ひそんでいる。何もかもが予測できるなどと過信しては、まずい。そんなことをしていれば、どこかで翼が溶けるか、過剰な自己言及がたまった箱がひっくりかえるのだ。

⊕ ハエ、マウス、ヒト 一生物学者による未来への証言 ⊕

∈ 著者:フランソワ・ジャコブ

∈ 訳者:原章二

∈ 発行者:加藤敬事

∈ 発行所:みすず書房

∈ 本文印刷所:理想社

∈ 扉・表紙・カバー印刷所:栗田印刷

∈ 製本所:鈴木製本所

∈∈ 発行:2000年4月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序論

∈ 第一章 予見不可能性の大切さ

∈ 第二章 ハエ

∈ 第三章 マウス

∈ 第四章 メカノ

∈ 第五章 同一と差異

∈ 第六章 善と悪

∈ 第七章 美と真

∈ 結論

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

フランソワ・ジャコブ(Francois Jacob)

1920年6月17日、フランスのナンシー市に生まれる。1950年にパスツール研究所に入り、60年に同研究所の細胞遺伝学部部長。82年に理事長となる。コレージュ・フランス教授。1965年にモノー、ルヴォフとともにノーベル医学生理学賞を受賞。著書『細菌の性と遺伝』(E・ウォルマンとの共著。富沢純一・古関治男訳、1963、岩波書店)、『生命の論理』(島原武・松井喜三訳、1977、みすず書房)“Sciences de la vie”(F.Gros,P.Royerとの共著、1980)、“Jeu des possibles:essai sur la diversite du vivant”(1981)、『内なる肖像』(辻由美訳、1989、みずず書房)、『可能世界と現実世界』(田村俊秀・安田純一訳、1994、みすず書房)。

原章二(Syoji Hara)

1946年、静岡県伊東市生まれ。1970年早稲田大学文学部卒業。パリ大学博士(哲学)。現在、早稲田大学教授。哲学・美学専攻。著書『オリジナル/コピー/シミュラークル』(創林社、1984)、『加藤一雄の墓』(筑摩書房、1987)、『フレネ自由学校だより』(原光枝と共著、あゆみ出版、1990)、『《類似》の哲学』(筑摩書房、1996)、『近代の映像』(青弓社、1996)『ただ走る哲学者』(平凡社、2000)、訳書 ジャンケレヴィッチ『死とはなにか』(青弓社、1995)、フォシヨン『ピエロ・デッラ・フランチェスカ』(白水社、1997)などがある。