父の先見

明治図書・新読書社 1962・2001

Lev Semenovich Vygotsky

Thought and Language 1934 (1962英訳)

[訳]柴田義松

編集:明治図書編集部(初期編集)

装幀:藤森瑞樹

【心理学のモーツァルト】 ヴィゴツキーは僅か十年ほどのあいだに、芸術や表現や学習や教育にひそむラディカル(根っこ)にとりくんだ。またたくまに多くの学芸を横断して新たな心理学に方向を与え、斬新な学習理論を組み立て、結核を拗らせて37歳で夭折した。

天才肌だった。そうだろうと思う。ただ、いまでこそ「心理学のモーツァルト」と賞賛されて天才扱いされているけれど、当時のソ連のアカデミーはその先駆的業績を無視し(唯物論的ではないという理由で)、ヴィゴツキーの娘たちすら父親が偉大であることを知ってはいなかった。彼女たちは、父の死後何年もたってから「念のために申し上げますが、あなたのお父さまが私たちにとっての神様であることは、ご存知でいらっしゃいますよね」とコーネル大学のプロンフェンブレンナー博士から聞かされるまで、父が他の国の学識者によって尊敬されていたことを知らなかったのである。

この話は、名著『天才と才能』の著者でもあるイーゴリ・レイフの『ヴィゴツキーの思想と運命』(ミネルヴァ書房)に紹介されている。

【ロシアという熱気】 ヴィゴツキーが青春を駆け抜けたときのロシアは沸騰していた。帝政ロシアの末期だ。

芸術表現論のシクロフスキー、言語論のヤコブソン、物語論のプロップらが主導するロシア・フォルマリズムが台頭し、レーニン(104夜)、トロツキー(130夜)によるロシア革命の未曾有の嵐が近づいていた。

まったく同時期に、マヤコフスキー、ラリオーノフ、マーレヴィチ(471夜)、タトリン、リシツキー、ロトチェンコらのロシア・アヴァンギャルドとロシア構成主義は、世界中のどこにもないアート・デザインの表現力学を見せつけていたし、ラフマニノフ、スクリャービンらの音楽家もロシア・アヴァンギャルドに参画し、ディアギレフは若きストラヴィンスキーの才能をバレエ・リュスの舞台に登用した。

そんなロシアが最も大胆だった渦中、ヴィゴツキーはモスクワ大学で最初こそ法学を学ぶのだが、それではまったく飽き足らず、シャニャフスキー人民大学にも同時に入ってできるかぎり広く深く歴史と哲学を修めた。そのころからこの英明な青年は「インテリオリザーツィア」という言葉を大事にしていた。「内展化」と訳すこの言葉は、その後のヴィゴツキーの思想を貫いた歴史観であって、また心身観であった。

【気鋭の仲間たち】 のちに「心理学のモーツアルト」と言われはしたけれど、ヴィゴツキーの才能が孤立していたわけではない。その発想や思索はむしろ騒然あるいは渾然として、また争鳴的にも、同時代の思想的芸術的なアスリートたちとともにいた。

なかでも歴史心理学の提唱者アレクサンドル・ルリヤ、実験心理学のアレクセイ・レオンチェフ、映画作家のセルゲイ・エイゼンシュタインとの熱い交流が互いの才能を育んだ。ルリヤはのちに神経生理学の草分けとなり、オリバー・サックス(1238夜)らと交流した。レオンチェフはのちにモスクワ大学心理学部を創設した。エイゼンシュタインについては言うまでもないだろうけれど、モンタージュの手法を開発して《戦艦ポチョムキン》《イワン雷帝》などの革命的な映画群を制作した。

みんな若くて意欲的だった。意外かもしれないが、とくにエイゼンシュタインからの影響が大きい。

熱い仲間たちの周辺では、やや遠くでフロイト心理学、ピアジェの幼児認識論、ベルグソン(1212夜)の記憶時間論、近くではバフチンの文学理論、スタニスラフスキーの演技論、カンディンスキーの抽象的構成、ジガ・ヴェルドフの映像編集論などが妍を競っていた。ヴィゴツキーはこれらとも交わりながら一気に『教育心理学』と『芸術心理学』を書いた。

のちの話になるが、ワツラフ・イワーノフという記号学者がいた。モスクワ・タルトゥ派に属する。ぼくはワシントンでのシンポジウムで、互いにスピーカーの一人として出会ったことがある。村上陽一郎・中村桂子さんと一緒だった。すでに長老の風格だったが、旺盛な知が溢れていた。イワーノフは一時紛失していたヴィゴツキーの『芸術心理学』の原稿がエイゼンシュタインのアトリエにあったことを発見した人物でもあった。

この話は、山口昌男の対談集『身体の想像力』(岩波書店)で、山口の求めでイワーノフ自身が披露していた。

【内展化をおこしたい】 レフ・ヴィゴツキーは1896年にベラルーシのホメリ(ゴメリ)でユダヤ人の家庭に生まれた。ユニークな家庭教師から刺激を受けたようだ。そのせいか、モスクワ大学では目眩くように独特の知の冒険に突入していった。

第一次ロシア革命が勃発した直後の1918年には、いったんホメリに帰って複数の学校で心理・演劇・美術を教え、さらに多領域を渉猟しながらインテリオリザーツィア(内展化)をおこしていくための核心になるべき思想を追求した。また、このあとのことになるが、ウクライナにも転居して研究の核心を探していたこともある。

どんな核心なのか。ヴィゴツキーがめざしたのは精神科学のための理論的核心の見当をつけること、およびその理論を児童学習の現場にもたらしていくことだった。

当時、心理学はウニやクリの刺(とげ)や角(つの)のように多くの方向へ尖ろうとしていた。いずれも「心の科学」の探求であったけれど、中身はまだまだバラバラである。フロイト(895夜)とウィリアム・ジェームズの心理学では異なる「意識」が議論されていたし、ヴントの実験心理学とベルクソンの「類の記憶」とはほぼ別もので、アーティストたちの美術表現とゲシュタルト心理学は交差していなかった。とりわけ「思考と言葉と心理の関係をめぐる研究」が一番遅れていた。

ヴィゴツキーはそれぞれにインテリオリザーツィア(内展化)をおこしたいと思い、そのステージとして「児童の学習プロセス」に注目する。考古人類学や脳科学がまだ充実していなかった当時は、人間の起源における意識や言語の発生のしくみを追うには、幼児や児童を対象とするのがふさわしかったからである。

そこで、まずはスイスを拠点にしていたジャン・ピアジェの児童認識の発達研究の吸収と脱領域化から着手した。同い歳だった。ピアジェはヌーシャテル大学で動物学を修め、ローザンヌ大学、チューリッヒ大学、パリ大学で心理学を研究して、発達心理学の先頭を切っていた。ヴィゴツキーを刺戟する相手として申し分ない。ちなみにピアジェはパリ大学ではメルロ=ポンティ(0123夜)の後任だった。

【ピアジェ/ZPD】 われわれは自分の「心」がどのように形成されてきたのか、知ってはいない。親もわからないし、周囲からも観察できない。そもそも「自分の心」のモデルがない。最大のネックは、われわれ自身に平均2歳半以前の記憶がまったくないことだ。では、幼児はどこから「自分」(自己)をつくるのか。そこにピアジェが切りこんでいた。

おおざっぱにいえば、ピアジェの児童認識発達論はスキーマ(schema)、同化(assimilation)、調節(accomodtion)、均衡化(equilibration)の4つで成り立っていた。

児童は初期知識の枠組としてのスキーマ(シェーマ)をつかむと、これを他のものにもあてはめ(同化)、うまくいかないと歪ませたり、取り替えたり、混ぜたりし(調節)、やがてこれらの認識の多様性の中での均衡をはかる(均衡)。ピアジェの理論は、いまでは「構成主義(bonrtructivism)心理学」の先駆的成果だと言われる。

しかし、この見方には疑問がのこるとヴィゴツキーは感じた。とくに、子供たちはこのような認識の発展を「教えられて学ぶ」のか、それとも自分で工夫して掴むのか、またそのとき言葉はどんな補助をしているのか、言葉づかいが学習の担い手になっているのか、そのへんが曖昧だ。

ヴィゴツキーはこれらをひとつずつ点検し、ひょっとするとそれらの「確かめ」が重なるところにこそ自分が探索しつつある精神科学の核心が隠れているのではないかと見通した。

「確かめ」が重なるところは、のちにZPDと名付けられた。ZPDは“Zone of Proximal Development”の略で、「発達の最近接領域」(あるいは最近接発達領域)を示す(←ZPDはヴィゴツキー死後以降に英語化された心理学用語)。

ヴィゴツキーが気付いたのは、子供たちは学習期のある時点でZPDという領域(zone)に接近し、そこで決定的な認識の冒険を得るのではないかという見方だ。子供たちは大人や先生に教えられもするし、自分で発見もするし調節もする。周囲の反応や気配を察知して、臆しもするし大胆にもなる。そうした認知の発達期で重要なのは、それぞれの児童がなんらかの「埒」に近づくと、おそらくは多くの児童に何かがおこる。その「埒」(zone)の界域がZPDだ。

【内言と外言】 ヴィゴツキーは、ピアジェの発達理論が児童の自己中心性を重んじていたことに疑問をもち、むしろ子供たちは他者と出会うことで大きな学習の機会を得ているのではないかと見抜いたのだった。そのことを言語の習得プロセスの研究から推理した。

もともとピアジェは、児童の言語知覚はアタマの中での内言(inner speech)がある程度充実して、それから外言(outer speech)に出会って発達すると考えていた。ヴィゴツキーはそうではあるまいと予想した。先に外の言葉の刺激を受けてから内言が発達し、それが外に出るにしたがって外言ができあがっていくのではないか。

内言とは音声が伴わない言葉のことをいう。発話しないのだからそのぶん内面的であるが、アタマの中でうごめいていた「初期思考の道具」のセットともいえる。したがって内言は述語性に富み、圧縮や省略が多く、非文法的だ。一方、外言は音声を伴なう言葉で、文法的な様相や整合性をとり、作用性が高くて社会的コミュニケーション性をもつ。

ピアジェは内言ができてから外言が使えるようになる、つまりは思考ができるようになると推理していた。内言には自己中心(self)があって、そのため児童はいわば遊び場で独り言を言っているような状態で、あれこれの内言を試みる。ピアジェはそのなかで、児童が言語思考の知恵の輪を得るとみなしていた。

しかしヴィゴツキーは、子供たちにあってはアタマの中の“初期思考の道具”が先駆しているときに外言と出会い、そのあとで内言という言語を確立する(組み立てなおす)のではないかと考えた。その境界領域がZPDだった。この仮説は巨きい。ぼくがヴイゴツキーに最初に惹かれたのは、ここだった。

ZPDがどういう領域であるかについて、ヴィゴツキーは『「発達の最近接領域」の理論』(三学出版)で検討し、死ぬ間際の『思考と言語』で基本構想をまとめつつ、死んだ。

【学習の正体へ】 あらためて言うと、ZPDは、子供にとっては他者や仲間がいる状況(社会)で何かがわかることこそが重要だということを強く示唆していた。とくに「まねたいこと」(模倣)と「くいちがうこと」(差異)についての何かがわかるのだ。ZPDはそのことにピンとくる「ちょうどいい距離」(埒)となり、発達心理を充実させる核心領域であろうことを説明する。

おそらくZPDでは発達しつつある思考行為と言語発現行為にとって、とても重要なコミュニケーション上の交換あるいは転移、もしくは補償がおこるところなのである。そのときまで子供たちはアタマの中でさまざまな「めばえ道具」で遊んでいたわけだ。

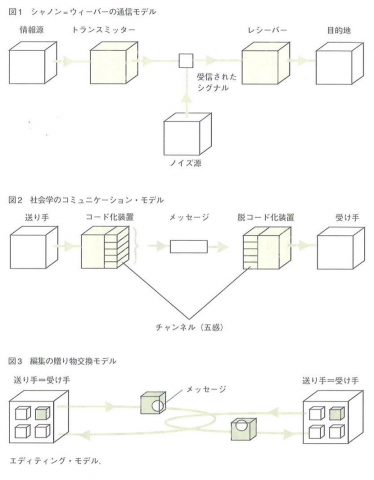

きっと予想がついただろうが、以上のことは子供にばかりあてはまるのではない。学習をしようとする者の誰にでもおこっている。かつてぼくは『知の編集工学』(朝日文庫)において、ZPDとは書かなかったが、それに似た「埒」において「エディティング・モデルの交換」がおこっていて、そのことこそ送り手・受け手によるコミュニケーション行為(シャノン=ウィバー・モデル))の説明に代わる見方になるはずだと書いておいたものだった。

ぼくはヴィゴツキーの言う「思考→言語」あるいは「外言→内言」でおこる交換・転移・補償を、編集工学の見方でいえば、すこぶるコミュニカティブな「エディティング・モデルの交換」のプロセスに当たっているのだろうと説明したのである。

【知の転移性】 ついでに言っておく。ヴィゴツキーの学習理論については、キエラン・イーガン(1540夜)の『想像力を触発する教育』(北大路書房)を千夜千冊するときに少しだけだが(けれども大いに絶賛して)、触れておいた。とくにヴィゴツキーが、学習成果というものは子供にとっても大人にとっても「知の転移性」によって深い自覚とめざましい飛躍をつくっていくと考えていたことを特筆した。

学習が「知の転移性」によって深まるというのは、ぼく自身の実感値としても編集工学のモットーとしても、かなり当然のことである。学習には編集知の「乗り換え」と「着替え」と「持ち変え」がきわめて大事なのである。話し相手が変わったり、場所が新しくなったり、ノートを替えたり、先生が代わったり、教室の組み替えがあったり、遊び道具がガラリと変化すると、学習を劇的に変移させ、飛躍させるのだ。

けれども、このようなノリの「転移」を重視する考え方が教育の基本に据えられることはほとんどなかった。つまりヴィゴツキーの提案や仮説はずっと忘れ去られていたのだ。

教育の現場がヴィゴツキーに戻るべきことを提唱したのは、アメリカのジェローム・ブルーナーだった。ブルーナーは『可能世界の心理』(みすず書房)の第5章「ヴィゴツキーのインスピレーション」で、1960年前後にヴィゴツキーのことを初めて知って驚嘆し、すぐにルリヤを介して深く学ぶようになったということを書いている。

ブルーナーはヴィゴツキーの学習理論に「意識の貸与」が重要視されていることを指摘した最初の教育心理学者だった。そのあと、マイケル・コールやジェームス・ワーチや、「あなたのお父さまが私たちにとっての神様であることは、ご存知でいらっしゃいますよね」と娘に告げたプロンフェンブレンナーたちがあらわれたのだ。

【意識の貸与】 世の教育現場や家庭では「ちゃんとやりなさい」「宿題はやった?」「もっと自分で考えて」が強調されている。継続性と反復性と自発性である。そのため残念ながら、教育業界で「知の転移性」や「意識の貸与」が注目されることはめったにない。「意識の貸与」とは、教える者、伝える者、別の考え方を相互融通するということだ。

ぼくからすると、これほど明確なことはないように思う。知はAからBへ、BからCへ、CからAへノリが移転されて(ときにメディアやフォーマットを変えて)、思考力が学習力を牽引し、また「教え」と「学び」が相互貸与されることによってのみ自他のあいだに学習領域が一挙に拡張することによって、そのめざましい自覚が覚醒し、躍りだすものなのだ。その躍りだすところがZPDだったのである。

なぜ、このことが教育にもたらされなかったかといえば、知能や学習の本来のしくみをヴィゴツキーやイーガンのように組み立ててこなかったからだった。とくに「知の転移性」が理解されていなかった。

だからこそ、いっときも早くヴィゴツキーをできるだけ早く取り戻したほうがいい。ただ、ヴィゴツキーも37歳で夭折したため、その意図は半ばしか熟成できなかったし、そのぶん理解されないままにあったように思う。ヴィゴツキー自身、教育と学習の本来を伝えるため、生前は迷妄を取り払うための作業に時を奪われていた。『思考と言語』はその作業進行途上の著作なのである。

【知能はどこから?】 『思考と言語』に何度も登場するのは子供やピアジェだけではない。チンパンジーも登場する。

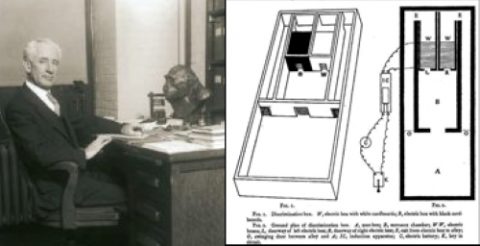

ヴィゴツキーは、当時すでに動物や類人猿の知能研究にとりくんでいたロバート・ヤーキーズやチンパンジーにひそむ知恵の可能性を仮説したヴォルフガング・ケーラーに関心を示し、そこからゲシュタルト心理学者たちの研究がどこまで有効な学習理論をハンドリングできているのかを検討している。

ヤーキーズは1929年にフロリダにイェール霊長類研究所を開設し、その後にこれをエモール大学に移設したヤーキーズ霊長類研究所の創設者として斯界に君臨してきた。適度なストレスのかかった学習こそ最も効果の高い成果を生み出すという「ヤーキーズ・ドットソンの法則」の発見者としても知られる。ケーラーは『類人猿の知恵試験』(岩波書店)を著して、チンパンジーが棒を活用してバナナを取る行為にどんな知能の萌芽を認めるべきかを研究して、その手の類人猿の知能研究の泰斗となった。

ヴィゴツキーはかれらの研究レポートにいちはやく反応して、いったいわれわれの思考は言語を伴わない動物のレベルにおいても先取りされていたのかどうかということを検討するのだが、そう考えるのはムリがあると結論づけた。言語を介在させない知恵は、たとえ動物でも幼児でも、ヴィゴツキーにとっては思考の道具とはみなせかったのである。

ではそれで、どうしたのか。ケーラーも所属していたゲシュタルト心理学の創発期の研究動向、なかでもクルト・コフカやクルト・レヴィンの考え方に注目した。ゲシュタルトとは「形づくられたもの」のことで、エーレンフェルスやヴェルトハイマーが思いつき、ケーラーやコフカやレヴィンが発展させた。

【反射と反応】 ヴィゴツキーがZPDの可能性を模索していたころ、モスクワ大学の心理学研究所の所長がチエルパーノフからコルニーロフに代わって(1923)、それまでのヴントに由来する内観的な意識研究が批判され、それとともにパブロフの条件反射をヒトにあてはめたウラジミール・ベヒテレフの反射学(reflexology)も批判にさらされるようになった。

このときコルニーロフは反応学(reabttology)を提唱するのだが、そんな時期、ヴィゴツキーも心理学研究所員として「反射学から反応学へ」という路線の研究に従事した。しかし、どうもどちらにも限界を感じた。意識の確立や認識の発達が条件反射的ではないとしても、では人間はどんな知覚反応によって意識や認識を使えるようなものにしてきたのか、そこが見えない。

かくしてヤーキーズやケーラーの類人猿行動観察による「動物の知恵の反応」にいったん関心を寄せたのだが、先にも紹介したように、ここにもムリがあった。そこでヴィゴツキーはケーラーの考え方の基礎になっていたゲシュタルト心理学に目をむけてみた。

【ゲシュタルトと知覚】 ゲシュタルト心理学については、すでに1273夜のコフカ『ゲシュタルト心理学の原理』(福村出版)の折におおざっぱな説明をしておいたので詳しくは述べないけれど(千夜千冊エディション『デザイン知』所収・角川ソフィア文庫)、当初はメロディなどがゲシュタルトだとみなされた。

メロディは一つずつの音符で示せるが、そうした要素ではあらわせない何かがある。その何かをわれわれは感知する。だから作曲家の曲想や演奏者の演奏にはあらわれる。けれども音の要素に向かってもわからず、全体に向かっていくと知覚されてくる。どうしてそうなるのか。きっとメタ形態知覚のようなものがわれわれの知覚活動にはひそんでいて、メロディはその知覚活動が認知しているのではないか。それはゲシュタルト(形態認知性)というものだろうという見方である。

そこでエーレンフェルスは音楽の要素には何かが加わっているのだろうとみなしたのだが、ヴェルトハイマーは「全体にあらわれる特性は要素の総和ではあらわせない」と見て、要素還元できないモダリティ(様相)のようなものが、われわれの知覚や認識には作動しているにちがいなく、それがゲシュタルトだと考えた。

メロディにゲシュタルトを"発見"したクリスチャン・フォン・エーレンフェルスについて、興味のある向きのために補っておく。もともとワーグナー(1600夜)に熱中し、ブルックナーに師事して作曲を学んでいた青年だったのである。

また数論や素数の研究にも強く、フッサール(1712夜)の幾何学研究との共振性も話題になっている。ぼくはマッハの『感覚の分析』(法政大学出版局)がエーレンフェルスをゲシュタルト発見に導いたのだろうと思っている。ちなみに言語は、たとえば「丸い四角」という虚構や数現的矛盾を言い表すことができるのだが、そのような言語的矛盾も「知覚がもたらすゲシュタルト」だと指摘したのは、エーレンフェルスだった。

【キネマと仮現運動】

ヴェルトハイマーは当時流行しはじめていた「キネマ」をヒントに、ゲシュタルトの解明に向かった。

映画の一コマ一コマを取り出してもその総和が何をあらわしているのかはわからないが、一定の速度で映写されるとスムーズな動画に見える。そこには知覚の新たな起動をもたらす運動がある。それをとりあえず「仮現運動」(apparent movement)と名付け、われわれの知覚には対象物のそうした運動によってつくりだせるゲシュタルト(形態質)がひそんでいるのだと考えた。

「仮現運動」はすでにマッハ(157夜)も気づいていたことで、知覚現象に生じてくる「ファイ現象」とも呼ばれていた。パラパラ漫画が動くように見えることにも生じるし、適当な模様のコマを回転させると色の縞模様が見えることも知られていた。多くの錯視図形(イリュージョン)も仮現によっていた。

ゲシュタルト心理学ではこうしたことは知覚活動の奥に作動しているもので、そこにはその場に潜在する情報体制(態勢)を選びとるプレグナンツ(独pragnanz・英pregnant)がはたらいているとみなした。プレグナンツは生物や人間が周辺の情報対象を即座に把握するための知覚能力のようなもので(それがまさにゲシュタルト知覚)、動物にも人間にも共通する。眼前の形や色やパターンやグルーピングや使い勝手をすばやく知覚する能力である。ヴェルトハイマーがメロディに、ケーラーがチンパンジーの棒づかいに注目したのはそのためだった。

こうして、幼児や児童の記憶や学習にもゲシュタルト知覚がはたらいているのだろうという見方が浮上してきたのである。

【心理学前史からヴィゴツキーへ】 1927年、ヴィゴツキーは「心理学の危機の歴史的意味」を書いて、当時の精神分析、反射学、行動主義心理学を批判しつつ、ゲシュタルト心理学への接近と不満を語った(のちに『心理学の危機』明治図書に所収)。

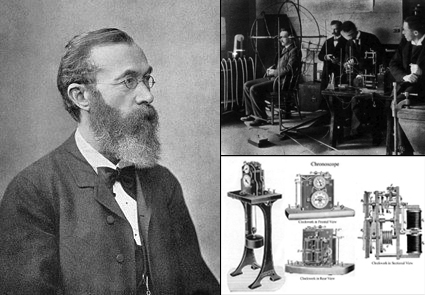

なぜ、そういう論文を書いたのか。ここで少し心理学の変遷の状況を整理しておくと、20世紀の心理学はヴィルヘルム・ヴントの登場によって促された。ヴントがヘルムホルツの助手を5年間していたとき、それまで哲学や形而上学の範疇に属していた「心の世界」に覗き穴ができたのだ。

ヘルムホルツの科学的思索力の影響が大きく、ヴントの「心」(意識)を科学的に解明したいという意志が強かったからだろうと思う。かくてヴントが1879年にライプツィヒ大学に心理学実験室をつくったとき、今日の心理学の第一歩が始まった。

こうしてまずは実験心理学と民族心理学が生まれ、ヨーロッパにクレペリン、エビングハウス、フロイト、パブロフらが登場し、アメリカにチャールズ・パース(1182夜・1566夜)、ウィリアム・ジェームズ、ワトソン、スキナーたちが登場した。しかしヴィゴツキーが早くに気付いたように、ヴントの心理学は経験的な要素を内観によってさぐろうとするもので、なんであれ意識を要素的に分解するものだったし、フロイトは欲望や無意識に向かい、ワトソンらのアメリカ行動主義心理学は経験を意識ではなく行動分析によって解明しようとする機能分析的なものだった。パブロフやコルニーロフやスキナーは「刺激と反応」によって行動と心理が条件付けられていることに向かった。

ヴィゴツキーはこれらの多くが意識や行動をあらかじめ限定させながら研究していることに疑問をもった。そうしたなか、意識や経験や欲望や無意識ではなく「知覚そのものの現象学」の確立をめざす一連のゲシュタルト心理学の動向が立ち上がってきたわけである。これは知覚・認識・思考にひそむものを内展させるに与かりそうだった。

1927年の「心理学の危機の歴史的意味」は、ヴント以来の心理学の変遷をほぼ点検したうえで、ゲシュタルト心理学の可能性と限界にも言及した論文である。それとともに、そこまでの心理学が人間の全体像や思考力や学習力に関心を向けていなかったことに不満があることを表明していた。ヴィゴツキーの焦りも感じられる。

このあたりの遺稿については、没後に編集された『ヴィゴツキー心理学論集』(学文社)、『人間行動の発達過程』(明治図書)などでフォローできる。

【編集力の発揚】 ヴィゴツキーがどのようにゲシュタルト心理学とかかわり(ルリヤらを通してケーラーやレヴィンとは交流もした)、どんな注文をつけたかについては、あまりレヴューされていない。佐藤公治の『ヴィゴツキーの思想世界』(新曜社)が第6章でやや詳しく扱っていただけだろうか。

そこにも触れられているのだが、ゲシュタルト心理学についてはヴィゴツキー以降、何人かがその着想の秀でたところと決定的な限界を指摘した。たとえばメルロ=ポンティは『行動の構造』(みすず書房)で、かなりわかりにくい言い方ではあるものの、ゲシュタルト心理学を紹介したうえで心身関係の問題を知覚認識の問題に解消しすぎていると指摘したし、マイケル・ポランニー(1042夜)は『暗黙知の次元』(ちくま学芸文庫)で、ゲシュタルトは能動的に経験を形成しようとする活動によって外部世界と内的認識活動のあいだで生じる統合であると捉えたほうがいいと指摘した。

ジル・ドゥルーズ(1082夜)は『襞』(河出書房新社)において、ゲシュタルトがあらかじめ存在していると見るのはおかしいと指摘して、今日の言葉でいえば多くの知覚のフィルタリングによって形成されると仮説した。フォン・ユクスキュル(735夜)が生物たちの知覚が環世界のフィルタリングによって成立しているとみなしたことを踏襲する見方だ。

ここに挙げたのはいずれもすこぶる有能な「編集的解釈力」の持ち主である。その持ち主たちがゲシュタルト心理学の限界を指摘するとともに、すでにそのことを先駆していたヴィゴツキーに注目した。ヴィゴツキーこそは編集的解釈力の先駆者だったということなのである。『編集力』(千夜千冊エディション・角川ソフィア文庫)を参考していただきたい。

【思考と言語】 大津に三学出版がある。小さな版元だが、教育・心理・学習をめぐる本が多い。なかでヴィゴツキーの翻訳ものや「ヴィゴツキー学」シリーズが光っている。

土井捷三の呼びかけでヴィゴツキー学協会が設立されたのは1998年で、以来、研究会が積み上げられて10冊の研究誌になった。いたるところで「教える」と「学ぶ」は不即不離で、学習は個人から始まるのではなく社会との出会いに始まることが、くりかえし述べられている。この社会とはZPDがおこる社会領域のことだ。

今日の時代、ヴィゴツキーを読み、ヴィゴツキーに学ぶことは決して易しいことではない。『思考と言語』は生前の主著ではあるが、あまりに各学説の検討にページがさかれていて、心理学に詳しくない者には読みにくい。しかし、ここに謳われようとした「思考」と「言語」の関係こそ、今日の時代の学習論の本道なのである。今夜を「ヴィゴツキーの夜」とするべく(今夜はわが79歳スタートの夜陰にあたる)、最後にいくつか強調しておきたい。

『思考と言語』からの引用および翻案だ。少しフレーズをつなげ、言い回しを補完してあるが、かえってヴィゴツキーらしさがよくあらわれていると思う。

①言葉は個々別々の対象にではなく、対象の全グループあるいは対象の全クラスに関係する。すべての言葉はそれ自身が「隠れた一般化」なのである。

②言葉の当初の機能はコミュニケーションにある。言葉はなによりも社会的交流の手段であって、発話と理解の手段である。単語の意味が思考の単位だったのである。

③思考と情動を切り離してはならない。むしろ情動過程と知的過程とを連合させる意味体系がありうることを模索するべきだ。

④心理学は連合しなければならない。それには「言語的思考」ともいうべき統一体がどのようなものであるかを探らなければならない。

⑤私たちが「自己」にこだわるのは混同心性のせいである。ただし「分離のモメント」よりも「接近のモメント」が重要だ。

⑥模倣による学習性について。「模倣するためには、私ができることから私ができないことへの移行のなんらかの可能性をもたなければならない」。

⑦児童における概念の発達について。概念は複合的思考(thinking in complexes)のプロセスで形成されるとしか言いようがない。ここには混同心性の構成がおこっている。複合的思考はすでに脈絡をもつ思考であろう。

⑧複合的思考を促すのは対照(contrust)による連合である。このとき、児童はさまざまな言葉と事物のコレクションに遊んでいる。そこで重要な役割をもつのが擬概念である。

⑨複合的思考は人類学者レヴィ-ブリュールの「融即」(participation)によっても説明できるかもしれない。古代人は融即によって言葉と思考をつなげてきた。

⑩転移がないかぎり、児童もわれわれも想像力を作動させられない。転移は想像力が言葉によって再現できる契機になっている。

まだまだ列挙しておきたいけれど、このくらいにしておく。いずれも学習においてインテリオリザーツィアをおこすべきだという発想だ。ドゥルーズふうにいえば「脱領土化」であり、ぼくからすると学習の「編集化」なのである。

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・梅澤光由・桑田惇平・中尾行宏・上杉公志

⊕『思考と言語(新訳版)』⊕

∈ 著者:レフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキー

∈ 訳者:柴田義松

∈ 編集:明治図書編集部(初期編集)

∈ 装幀:藤森瑞樹

∈ 発行者:伊集院郁夫

∈ 発行所:株式会社新読書社

∈ 印刷所:日本ハイコム株式会社

∈ 発行:2001年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 目次

∈∈ 訳者のまえがき

∈∈ 著者の序文

∈ 第一章 研究問題と方法

∈ 第二章 ピアジェの心理学説における子どものことばと思考の問題

∈∈ 一.ピアジェの心理学説の概要

∈∈ 二.自閉的思考について

∈∈ 三.児童の自己中心性の根拠

∈∈ 四.自己中心的ことばと自己中心的思考

∈∈ 五.自己中心的ことばと内言の発達

∈∈ 六.ピアジェの自己中心性理論の批判

∈∈ 七.ピアジェ哲学の批判

∈∈ 八.唯物論か観念論か

∈∈ 九.結論

∈ 第三章 シュテルンの心理学説におけることばの発達の問題

∈ 第四章 思考とことばの発生的根源

∈∈ 一.類人猿における思考とことば

∈∈ 二.子どもにおける思考とことばの発達

∈∈ 三.内言の発生

∈∈ 四.結論

∈ 第五章概念発達の実験的研究

∈∈ 一.概念研究の従来の方法の批判

∈∈ 二.実験の概要

∈∈ 三.概念形成の過程の本質的モメント

∈∈ 四.概念発達の第一段階

∈∈ 五.概念発達の第二段階

∈∈ 六.コレクション的複合

∈∈ 七.連鎖的複合

∈∈ 八.拡散的複合

∈∈ 九.擬概念的複合

∈∈ 一〇.擬概念の意義

∈∈ 一一.実験的分析の総括

∈∈ 一二.子どもの言葉の意味の転移

∈∈ 一三.融即と複合的思考

∈∈ 一四.言語学の資料との比較

∈∈ 一五.聾唖児のことばと思考

∈∈ 一六.第三段階の第一水準

∈∈ 一七.潜勢的概念

∈∈ 一八.概念の発生

∈ 第六章 子どもにおける科学的概念の発達の研究

∈∈ 一.生活的概念と科学的概念

∈∈ 二.自覚性の発達

∈∈ 三.発達と教授との相互関係

1 書きことばと話しことばの心理

2 発達曲線と教授曲線

3 形式陶冶の可能性

4 発達の最近接領域

5 総括

∈∈ 四.科学的概念と生活的概念の比較研究

∈∈ 五.外国語の学習と母語の発達

∈∈ 六.概念の一般性と一般化の構造

∈∈ 七.科学的概念の体系性と生活的概念の無体系性

∈ 第七章 思想と言葉

∈∈ 一.思考とことばに関する諸学説の方法論の批判

∈∈ 二.ことばの意味的側面と音声的側面との統一

∈∈ 三.内言と自己中心的ことば

∈∈ 四.内言の構文法

∈∈ 五.内言の構造的特質

∈∈ 六.思想および動機と言葉

∈∈ 七.結び

∈∈ 訳者注解

∈∈ ヴィゴツキーの心理学説について:柴田義松

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

レフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキー(Lev Semenovich Vygotsky)

1896年生まれ、1934年没。十月革命の直後1920年代から30年代にかけて活躍したロシアの心理学者。当時の国内・国外の心理学界に支配的であった諸種の生物学的・自然主義的理論―フロイトの精神分析学・ゲシュタルト心理学・行動主義心理学・人格主義心理学など―を鋭く批判するとともに、弁証法的唯物論の立場にたつ新しい心理学体系の建設に、多数の理論的・実験的研究を通じて、非常な貢献をした。主著に『ヴィゴツキー 教育心理学講義』(1932)、『「発達の最近接領域」の理論』(1935)他多数。

⊕ 訳者略歴 ⊕

柴田義松(しばた・よしまつ)

1930年生まれ、2018年没。名古屋大学教育学部卒。東京大学名誉教授、日本カリキュラム学会代表理事、日本教育方法学会会長、総合人間学会代表幹事などを歴任。専門は教授学。主著に『現代の教授学』『ソビエトの教授理論』(明治図書)、主な訳書にウシンスキー『教育的人間学』(明治図書、1960)、『思考と言語』(新読書社、1962)他多数。