父の先見

勁草書房 2005

Kurt Danziger

Kurt Danziger: Naming The Mind―How Psychology Found Its Language 1997

[訳]五十嵐靖博・小松栄一・高砂美樹 監訳:河野哲也

心の呼び名はいろいろだ。たとえば感情、心情、魂、気分、精神、意識、思念、心理、気持ち、情緒などという。だったら、これらは英語のマインド(mind)、ハート(heart)、スピリット(spirit)、ソウル(soul)、フィーリング(feelig)、メンタリティ(mentality)などとは、どこがどう異なっているのか、どう重なっているのかというと、これもはっきりしない。ぼくは同時通訳のグループを十年ほど預かっていたが、話者が「心を鬼にして」とか「心が通じた」と言うたびに、みんな困っていた。心のボキャブラリーはちょっとやそっとではピンとこない。

自分、自己、パーソナリティ、人格、人倫、アイデンティティ、自己意識、自我なども、いったいこれらは心のヴァージョン用語なのかどうか、何と何が関連したり分岐したりしているのかが明確にはされていない。

「心はイシキだ」「心はセイシンだ」と言われても、日本語としてはピンとこない。おそらく哲学用語としても一般用語としても、「心」ほど曖昧で多様な言い方がされてきたものはないように思われる。心理学も同断だ。混乱したままなのである。そこで本書も“Naming The Mind”というタイトルを構えた。「心にはどんな呼称がつけられてきたのか」というタイトルだ。

著者のカート・ダンジガーはドイツ出身の理論心理学者である。オックスフォード大学などで化学・哲学・心理学を修め、オーストラリア・インドネシア・南アフリカなどで教鞭をとったのち、トロントに移住してヨーク大学で理論心理学の領域の確立に勤しんだ。

理論心理学は病状判定よりも研究蓄積にもとづく理知的な心理学で、理論物理学のように理論心理学なのである。ウィリアム・グラッサーの「選択理論」が提起されてからは、たいていの心理行動は本人の選択によるものだという見方に傾いた。

本書は、そういう理論心理学の目から見た“Naming The Mind”の歴史を追っている。ただしサブタイトルの「心理学の社会的構成」は当たっていない。むしろ心理学がどんな概念用語を用意して「心の正体」を憶測してきたかという歴史の一端が描かれているといったほうがいい。読んでいくと、心理学者たちのやや鼻持ちならない矜持と偏向と傲慢が出入りしてきたことがよくわかる。ほんとうは「心」のことなんて、誰だって好きな言葉で言いあらわしていいようなものなのに、学問はこれをやたらに面倒なものにしてしまったのである。

少しだけ白状すると、ぼく自身は二十代のころは「精神」が好きで、やたらに精神幾何学とか精神地形学などと言っていた。三十代には「魂」や「意識」を乱用するようになった。魂のありか、外来魂、魂理学、意識を帯びた物質、メタ意識などと言ったりした。慚愧に堪えない。その後はそれらの言葉をとくに重用しなくなり、気分とかアルタード・ステートとか「存在の消息」とかと言うようになった。

心理学者や精神医学者のように「心」を扱うのは、気がすすまなかったのである。「メンタルに強い」や「心が折れない」という言いっぷりも嫌いだった。心はもっとほわほわしていてほしいのだ。つねに「察するもの」や「心ざすもの」のほうに惹かれてしまうのだ。「心おぼえ」「心づくし」「心付け」「心落ち」「心あてに」「心意気」などという和語もいい。

最近になってときどき「おココロさま」という言葉を使う。子供用に使うことが多いけれど、絵本や童話やマンガにあらわされる「心の力」や、その「心の力」を体現しているかのような「魔法をつかう妖精」や「となりのトトロ」の話をするときに、それはね、どこかにおココロさまがいるんだよと言っている。

子供たちには「精神」や「意識」という言葉はわからない。わからないというより、そんな険しくてゴツゴツしたものはいらない。だいたい大人にとっての精神や意識はそもそもが「自己」や「自我」にまつわる自覚的なものだから、こんなものは子供たちにはおヨビではない。子供たちはおココロさまをそんなふうな自分一人の自意識などと、関係づけてはいない。

おココロさまはもっと愉快で、いたずら好きで、出没自在なのである。ときにはずっといなくなることもあるし、コロポックルのように葉っぱの蔭やケサランパサランのように机の抽斗のようなところに隠れていることもある。

心を自己意識に結び付けたのは、あきらかに近世哲学や近代心理学である。デカルトやロックが登場してからのことだ。おかげでとても面倒な議論が勃発しつづけることになった。しかし、かつては哲学も「おココロさま」に近いことを考えていた。

古代ギリシアには「心」(mind)、「意識」(consciousness)、「自己」(self)にあたる言葉はなかったのである。そのかわりプラトンやアリストテレスはこれらをひっくるめて(もっと他のものも入るが)、「プシュケー」(psyche)と捉えた。

プシュケーには「成長の力」「感覚の力」「運動の力」「欲望の力」「思考の力」が宿ると考えられた。プシュケーはそうした力を宿す「蛹」なのである。そこからいつかは成長変化した蝶が出る。だから、そこには何かを可能にする力(デュナミス)があるとみなされた。デュナミスというのはダイナミズムのことだから、プシュケーはそういう五つの可能力を秘めた種をもっているということになる。のちのちこの“psyche”がスペルを変えて“psychology”(心理)にまでなった。

一方で、アリストテレスはプシュケーのうちの「思考の力」が動くときは、これが「理性」(reason)や「ロゴス」(logos)を伴うものだとも見た。理性がロゴスをもって相手にするもの、それは「ヌース」(nous)であった。精神的で形のないものがヌースなのだが、ギリシア的なヌースはその後のヨーロッパ的な知性や精神のルーツにあたっていった。アナクサゴラスは世界を支配しているのがヌースだとみなし、プロティノスは万物はヌースから流出していると考えた。

プシュケーにはよくわからないものもまじっていた。これは古代ギリシア人が総じて「フロネシス」(phronēsis)と呼んでいたもので、「思慮」と訳されることが多い。思念・思い・イメージ思考などを含んでいる。

フロネシスはなんとかして「おココロさま」の外に取り出したいものだった。そこでソフィア(叡知・知恵)とテクネー(技能・技術)が重視され、ソフィアとテクネーをつかって掘削や取り出しにとりくむ者があらわれた。詩や演劇や音楽や数学が芽生え、修辞学が工夫された。そういう試みをいろいろくだしてみると、フロネシスとは今日でいう感情(affections)や情動(emotions)や情念(passions)に近いものだった。これはのちにロゴス(logos)に対するパトス(pathos)とみなされもした。パトスはのちのパッション(passion)やペーソス(pathos)になる。

その後、こうしたプシュケーやヌースのさまざまな動きの総体を、ヘレニズム以降のラテン語でまとめて「アニマ」(anima)と呼ぶことになった。哲学的にはプシュケーとアニマは必ずしも同一のものではないが、ひっくるめればアニマなのである。日本語では「魂」になる。

アニマが動き出すことを信じて、そのアニマのままに行動しようとすると、アニミズムが生まれる。アニミズムは「物」にもアニマが宿るとみなすので、物活論になる。その動き出すアニマの動きをそのまま動画化していくと、アニメーションになる。いわゆるアニメだ。このようにいまなお民間信仰を支える各種のアニミズムが各地に動き、映画・マンガ動画をへて発展してきたアニメが沁み出しつづけているわけなのである。アニメーションはアニマ・モーションのこと、今日のアニミズムやアニメーションには、頻繁に「おココロさま」が登場する。「おココロさま」はぼくが子供たちのためにつくりだしたアニマの正体だ。

以上のような見方を発展させようとして、さまざまな難しい提案や分析に走っていったのが、その後のヨーロッパの全哲学である。わかりやすいかそうでないかはべつにして(だいたいはわかりにくい)、すべての哲学が「心」をめぐっていたと言っていいだろう。そこにはキリスト教も神学もスコラ哲学も倫理学も含まれていた。

トマス・アクィナスやスコラ哲学はもっぱら情念(passion)に注目した。希望・絶望・恐怖・勇気・欲望・痛み・愛情・嫌悪などが情念として人の心を占めているものだと考えた。一方、デカルトは『情念論』(岩波文庫)で、驚異・愛情・嫌悪・欲望・喜び・悲しみの六つを重視して、それぞれ原因をもつと考えた。デカルトは、のちの心理学のように運動(motion)と行為(action)とを分けなかったのだ。

そのうち、情念は社会の構成力にも機能しているのではないかと思われるようになっていく。十八世紀イギリスのマンデヴィル、アダム・スミス、ハッチソン、ロック、ヒュームらは情念を情動(emotion)と捉えなおし、「心」の動きと社会の動きを関係づけたのだ。「心」の動きは道具的理性とみなされ、ここからプライベート(私)とパブリック(公)が分けられていった。

こうしてロックが『人間悟性論』の中で、ついに「意識」と「自己」を別々に扱ったのである。「自己」(self)という言葉が一人歩きしたのは、このときだった。ロックは「点的自己」(punctual self)という言い方さえした。ダンジガーはこの時代に、「理性は主人から使用人になった」と述べている。

意識や自己を社会思想から議論するのは限界があった。だいたいそんな社会意識を分析するような思考では「アニマ」の所在がさっぱりだ。近代になって、ここに登場してきたのがアニマの構成物に切りこもうとした生理学と心理学である。新しい切り口である。ヨハネス・ミューラーが先頭を切った。

近代社会がつくった生理学と心理学は「心」の用語を、感覚や知覚の領域を占めるであろう状態用語としてつくりだした。態度(attitude)、動機(motive)、気質(temperament)などだ。また、このような心の状態は「刺激」(stimulus)と「反応」(response)がもたらしているはずだと見て(S‐R説)、そこには知覚における「興奮と抑制」がおこっているはずだとみなした。

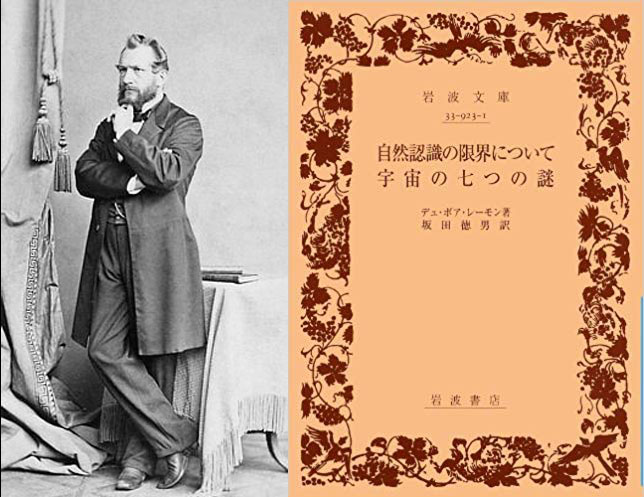

最初にこのことを言い出したのは、ミューラーの助手をしていたエミール・デュ・ボワ゠レイモンである。この見方がのちのちまでニューロンやシナプスのしくみと「心」を関係づけることになる。デュ・ボワ゠レイモンには『自然認識の限界について・宇宙の七つの謎』(岩波文庫)というすこぶる興味深い本がある。科学はイグノラムス(ignoramus)ということ、すなわち「われわれは知らない」ということを知るべきであり、知らないことがあったっていいのだと主張した。こういう見方をイグノラビムス(ignorabimus)という。「心のことはほっておきなさい」というのだ。

やがてダーウィンの進化論が波及して、それまでの博物学的な見識がどんどん系統樹的に整理され、分類できないものまで区分けされるようになった。そこで「心」の代わりに「態度・動機・気質」などを持ち出した生理的心理学は、刺激と反応の、また興奮と抑制の出入りをおこしている本体を、とりあえず広く有機体(organism)という用語でカバーすることにした。

一方、このころから「知能」(intelligence)という得体のしれないものが注目されるようになった。プシュケーやヌースではない。理性や知性でもない。生理学的にその目盛がはかれるような知能だ。ジョージ・ロマーニズの『動物の知能』やハーバート・スペンサーの『社会静学』をもって嚆矢とする。

心のはたらきを知能のような才知ぶくみの機能で説明するのは、かなりきわどいことであるが、知能に対する注目はフランシス・ゴールトンの知能検査主義や優生学を派生させた。そして生理的活動や日常的活動にさえ「成績」(performance)という目盛を付加していった。知能は才知のパフォーマンスが高いほうがいいのだ。

IQ(知能指数)などというあやしげな目盛も大手を振るようになり、それがあたかも「心の進歩性」をあらわすかのような過剰な議論がまかり通っていった。IQ(Intelligence Quotient)には言語性IQと動作性IQが設けられて、まるで心の偏差値のような精神年齢さえ算定するようになった。精神年齢の対語は生活年齢である。

こうして二十世紀のアメリカに急速に広まっていったのが「行動」(behavior)と「学習」(learning)の心理学なのである。まずロイド・モーガンの『動物行動』とマーガレット・ウォッシュバーンの『動物の心』が、動物の行動にはなんらかの心のあらわれが読みとれるという前提をつくり、ついでウィリアム・マクドゥーガルがそれをまるまる人間行動にあてはめ、ジョンズ・ホプキンズ大学の若手の比較心理学者J・B・ワトソンがこれらを強力な「行動主義」(behaviorism)にまとめていった。

行動主義心理学は「心」の存在を認めなかったのである。大半の心的過程はすべて行動にあらわれるとみなした。あまりに偏った見方であったにもかかわらず、これこそが行動科学だと勘違いされ(つまり科学的だとみなされ)、パブロフの条件反射説の説得力ともあいまって、たちまち「学習」というものは動機付け(motivation)による行動によって培われたものだという説明に到達していった。

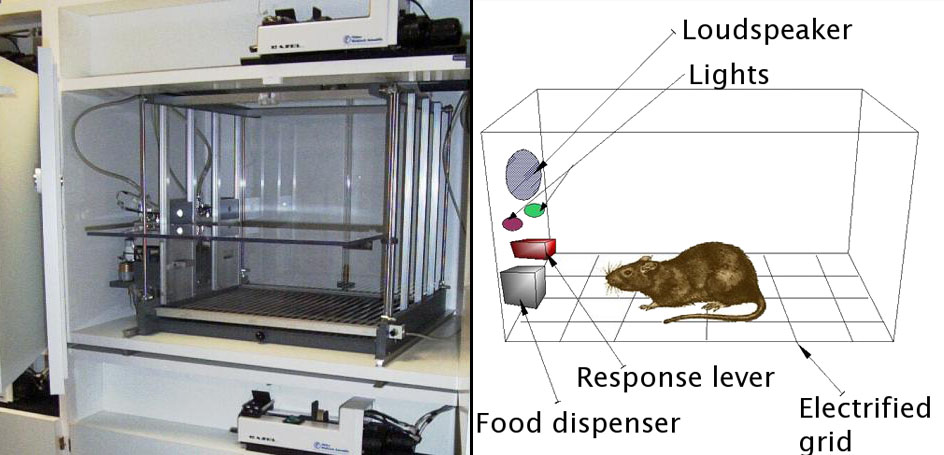

バラス・スキナーはこの考え方を徹底させ、オペラント(operant)による条件付けが学習の全プロセスであると確信した。オペラントはオペレートするものという意味だ。心はついに操作(operation)の対象になったのである。

オペラント理論はせいぜいネズミにレバーを押させて回路学習させたスキナー・ボックスによる実験結果にすぎなかったのだが、そこがアメリカが実用社会を好む異様なところで、この行動学習理論はすぐさまマネジメント理論や広告理論に採り入れられ、ここに願望(wish)、欲望(desire)、欲求(want)、意志(will)、動機(motive)が「心の動向のインディケーター」であって、そこには必ずや誘因(incentive)と報酬(reward)の関係がくみこまれているとみなされることになったのである。アメリカ人と、そして日本のビジネスマンが大好きなインセンティブ主義の舞台が、こうしてまわりはじめたのだ。

それでは、かつての意識や自己はどこにいったのかといえば、すべてはパーソナリティ(personality)に集約された。ドイツ生まれのイギリス人の臨床心理学者ハンス・アイゼンクが音頭をとるうちに、広まった。なかでもアブラハム・マズローは意識や自己の根拠などを気にするのではなく、自己実現のプロセスをへて至高体験(peak experience)を求めなさいと宣言した。①生理的欲求、②安全の欲求、③社会的欲求(所属の欲求)、④自己承認の欲求、⑤自己実現の欲求、⑥自己超越の欲求という六段階で、心の不安は消えると宣言した。

これらはいまは人格心理学あるいはパーソナリティ心理学として体系化さえされている。ニーチェがいたら呆れたことだろう。

いったい、こんなことで「心」は納得できるような名前をもらってきたのだろうかといえば、むろん、そんなことはおこっていない。名付けはしたが、これらは大半が亜種の名付けだったようなのだ。ダンジガーも、心理学は自然種(natural kinds)を指摘しえないと断言している。心理学的カテゴリーはせいぜい関連種(relevant kinds)を列挙するばかりなのである。

つまりは、われわれは「心の別名」ではなく「心の代用品」を見せられてきたのだ。このことについては、ぼくがお気にいりのイアン・ハッキングが、それがそもそも人間の本性や構成についての命名がもたらす「人工種」(human kinds)の宿命というもので、どんな心の代用品もずっと昔からループせざるをえないものなのだと見抜いていた。

本書にはフロイトやラカンらの見方は登場していない。だから「自我」や「エス」は議論になっていない。「アルター・エゴ」や「鏡像自己」も扱われていない。理論心理学はポストモダン思想をカバーする気がなかったのである。

これはあまりに狭すぎた。ぼくとしてはそれどころか、ジョン・C・リリーの「意識の中心」やティモシー・リアリーの「コンテリジェンス」などを、またフィリップ・K・ディックの「ヴァリス」やウィリアム・ギブスンの「マトリックス」をそろそろ心理学も議論してもいいだろうと思う。けれども、そんなことはまだまだ遠いことだろう。

⊕ 心を名づけること 心理学の社会的構成(上・下) ⊕

∈ 著者:カート・ダンジガー

∈ 監訳者:河野哲也

∈ 訳者:五十嵐靖博、小松栄一、高砂美樹、直江清隆

∈ 装丁:板谷成雄

∈ 発行者:井村寿人

∈ 発行所:勁草書房

∈ 本文組版:一企画

∈ 印刷所:法令印刷

∈ 製本所:鈴木製本

∈∈ 発行:2005年2月20日(上・下)

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第一章 心を名づけること

∈ 1 もうひとつの心理学

∈ 2 心理学のカテゴリー

∈ 3 歴史記述

∈ 4 本書の概観

∈ 第二章 古代の哲学者たち

∈ 1 自己自身にとっての対象としての人格

∈ 2 理性

∈ 3 アリストテレスにおける感情

∈ 4 アリストテレス以降のいくつかのテーマ

∈ 第三章 大転換

∈ 1 一八世紀の新趣向

∈ 2 情念から情動へ

∈ 3 道具的理性

∈ 4 動機そして行為の偶発性

∈ 5 新たな自己の意味

∈ 第四章 生理学的背景

∈ 1 心理学と生理学

∈ 2 「刺激作用」の生気論的ルーツ

∈ 3 反射概念の分岐

∈ 4 心的エネルギーというメタファー

∈ 第五章 知能を地図に載せる

∈ 1 生物学的ルーツ

∈ 2 現代の知能とは何でないか

∈ 3 普遍的教室

∈ 4 心理計測的知能

∈ 第六章 行動と学習

∈ 1 「行動」の五層

∈ 2 推測された心

∈ 3 自然主義的な社会科学

∈ 4 さまざまな主義と恣意性

∈ 5 実践的範例

∈ 6 行動と制御

∈ 7 「学習」の抽象化

∈ 注

∈ 訳者解説[河野哲也]

〈以下、下巻〉

∈ 第七章 動機づけとパーソナリティ

∈ 1 動機づけへの関心

∈ 2 動因という概念の登場

∈ 3 規範としての動機づけ心理学

∈ 4 パーソナリティのカテゴリー──その歴史

∈ 5 パーソナリティの心理学と文化的保守主義

∈ 第八章 態度

∈ 1 幸先のよくない始まり

∈ 2 態度はいかにして「社会的」になったか

∈ 3 成功の香り──態度は測定される

∈ 4 態度の多様性 VS. イデオロギー?

∈ 第九章 メタ言語──技術的枠組み

∈ 1 刺激―反応心理学の重要性

∈ 2 心理学者と「変数」との出会い

∈ 3 理論的言説への変数の導入

∈ 4 研究実践における変数

∈ 5 共通語としての変数

∈ 6 理論的考察

∈ 第一〇章 “心理学的種”の本質

∈ 1 心理学的カテゴリーの歴史的起源

∈ 2 心理学的言語の政治学

∈ 3 心理学的カテゴリーの指示対象

∈ 4 自然種か、人工種か

∈ 注

∈ 訳者解説[五十嵐靖博]

∈ 参考文献

∈ 事項索引

∈∈ 人名索引

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

カート・ダンジガー(Kurt Danziger)

1926年 ドイツ生まれ。家族と南アフリカに移住、化学専攻の後、哲学・心理学を学ぶ。1952年 オックスフォード大学にて博士号(実験心理学)取得。オーストラリア、インドネシア、南アフリカで教鞭を取る。1965年 カナダ・トロントに移住、ヨーク大学に職を得て、定年まで勤める。理論心理学・心理学史の大学院課程を設立。ヨーク大学心理学科名誉教授。主著 Constructing the Subject:Historical Oligins of Psycho-logical Research.(Cambridge UP,1990),Socialization(Penguin Books,1971)など多数。

河野哲也(Tetsuya Kono)

1963年、東京生まれ。1993年、慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得退学。博士(哲学)。玉川大学文学部助教授。

五十嵐靖弘(Yasuhiro Igarashi)

1966年、富山県生まれ。1998年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学(心理学)。山野美容芸術短期大学美容保健学科専任講師。

小松栄一(Eiichi Komatsu)

1965年、東京都生まれ。2000年、早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学(心理学)。明治大学情報コミュニケーション学部非常勤講師。

高砂美樹(Miki Takasuna)

1962年、茨城県生まれ。1991年、筑波大学博士課程心理学研究科修了。学術博士。東京国際大学人間社会学部教授。

直江清隆(Kiyotaka naoe)

1960年、埼玉県生まれ。1991年、東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学(科学史科学基礎論)。東北大学大学院文学研究科助教授。