父の先見

言叢社 1993

Didier Anzieu

Le Moi-peau 1985

[訳]福田素子

編集:島亨・五十嵐芳子

装幀:芦澤泰偉

皮膚は体を包むズタ袋ではない。傷ついたり、皺になったり、鳥肌がたったりするし、汗をかいたり匂ったり、吹き出物が出たり引っこんだり、愛したり嫌ったり、萎縮したり怒張したり、あるいは蚊に刺されたりすると、勝手な発情を始めたりもする。

いったい皮膚や体表とは何なのか。皮膚には、脳と分有しているものがある。それは「皮膚−自我」なのである。皮膚はわれわれにひそむ「たくさんの私」のうちの何人かぶんの自己そのもの、自己群なのだ。

この本は本屋で見つけてすぐに読み(芦澤君のブックデザインが目立っていた)、そのころ資生堂のミネルヴァ塾で一緒に講師をしていたいとうせいこう君に、そういえばフロイト派のディディエ・アンジューにね、「皮膚−自我」という見方があるんだけれど、あれはちょっとおもしろいよと勧めた。当時のいとう君はフロイトやソシュールのアナグラムっぽい問題設定について、自分なりの新解釈にとりくんでいた。

ディディエ・アンジューの本職は精神分析医である。文化人類学に明るく、民族精神医学の端緒もひらいた人物の一人だった。分厚い『ミシェル・フーコー伝』(新潮社)によると、アルチュセール、ドゥルーズとともにエコール・ノルマルを出身し、三人が同期で哲学教授資格試験に合格したらしい。ちなみにフーコーはかれらの三つ年下だった。そのアンジューがフロイト的精神分析に欠けているものとして「皮膚−自我」というすこぶる斬新な概念を創始した。なかなか興味深い。

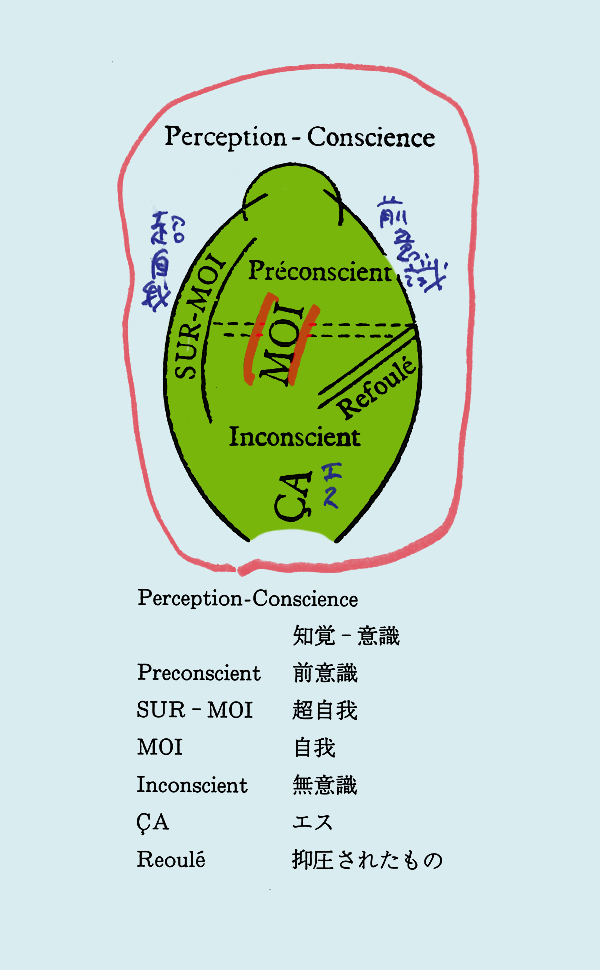

周知のようにフロイトは、三つの心的装置を用意した。エス、自我、超自我だ。心はこの三つが仕切っていると見た。

五八二夜のゲオルグ・グロデックの『エスとの対話』であらかた説明しておいたように(グロデックはアナグラム心理学の名手だった)、ヒトの精神や意識の奥ではたらくものが「エス」である。フロイトはこのグロデックの用語を使うまでは「イド」「無意識」などと呼んでいた。エスは心の一番奥にある。

一方、「自我」(エゴ)は本能的なエスに対してこれをなんとかコントロールする自己意識のことで、エスの欲望(短期的な利益衝動)を制約し、ときにあきらめさせる機能をもっているとされた。「超自我」(スーパーエゴ)は、幼児からの発達心理の順でいえばエスや自我の芽生えよりずっとあとから形成されるもので、善悪の判断や禁忌力をもつ。いわば理性的で倫理的な自己である。

フロイトはこれらのエス・自我・超自我に、さらに現実原則、快・不快原則、反復原則、恒常原則、ニルヴァーナ原則などをあてはめようとした。フロイトの精神分析は、この強引なマトリックスから成り立っている。

たしかにわれわれには、「たくさんの私」や「変な自己」がある。幼児の頃からさまざまな快感や不快、陶酔や安定感、拒否や包摂のフィーリングをもってきた。そういうことは必ずしもフロイト理論を知らなくとも、この感じってきっと自意識なんだろうな、これって潜在意識なんだろうな、こんなに欲情するなんて、これはきっと本能なんだろうなどと思ってきたものだ。

けれども、これらがはたして自分の心身の発達や転換の、いったいどのあたりから芽生えてきたのか、それとも途中で加速したのか移植されてきたものなのか、あるいは何かのきっかけで心が歪んだので快感や不快というものに変じていったものなのか、そのあたりはいまひとつわからないままになっている。せいぜい、精神に異常をきたした者が告白することや感情の起伏で判断するしかないものとみなされてきた。つまりは脳の中の心的現象と結びつけるしかないと思われてきたのである。

しかし、それではエスであれ自我であれ超自我であれ、「自分」の発生の起点や快不快の出どころがなかなか突きとめられない。心の正体のアドレスが脳にあるのだとしても、脳の中なんて容易に覗きこめるはずがない。ようするに「自分」の中の自分という奴は、いつもいつも適当に扱われてきたわけだ。

といって、心の変調を訴えでもしないかぎり、われわれは自分のことを誰かに精神分析してもらえるわけじゃない。仮に病院に通ってみたとしても、その分析医の治療が当っているかどうかわからないし、たいていはすぐさまクスリを与えられるのがオチである。そこでアンジューが「皮膚−自我」を持ち出したのだ。

脳の中で感情や知性を決定づけているのは、おそらく大脳皮質に張りめぐらされているニューロンのネットワークによるものだろうということになっている。ニューロンとニューロンの間のシナプスで交わされるニューロトランスミッター(神経伝達物質)というケミカルメッセージのせいだとも思われている。きっとそうだろう。脳の中の神経ネットワークが駆動して、意識を動かしているのはまちがいない。

この脳の化学的なネットワーク構造は、発生学的には受精卵の外胚葉から生じてきたものだった。しかし、外胚葉から発生してきたのは脳だけではなかった。実は皮膚も外胚葉から派生した。脳と皮膚とは同一の原郷をもっていた。外胚葉は中枢神経系と感覚器官と表皮となったのだ。

このことは何か重大な相同性を告げている。おそらく皮膚は脳に似た何かが機能しているにちがいない。われわれの感覚も思考も、脳が感じるとともに皮膚でも感じてきたにちがいない。それなら皮膚は、ひょっとすると「心的外被」とでもいうべきものなのだ。心は全身の皮膚で覆われているということだ。ということは、脳のコルテックス(皮質)に生じた神経ネットワーク組織は皮膚の表面と表面との「かかわりあい」が内化したものなのである。

このように考えたアンジューは、そのようにしてできた皮膚にはきっと「自我の前駆性」がひそんでいるだろうと推理した。身的自我と心的自我は脳と皮膚との両方で補完しあっているのではないかとみなしたのだ。

あらためて皮膚の性能を点検してみると、そこには接触・温度・痛み・かゆみ・異和感などを感知する複数の感覚能力がある。それらは目とも耳とも鼻とも口とも連動して、生体の微妙なバランスを複合的に管理する。

皮膚は知覚の先兵であり、またそれらを統合するためのイニシアティブなのだ。それだけではない。皮膚はそのなかのどの一点がちょっとだけ刺激されても、たちどころにそれが全身のどのような部位に当たっているかを感知するスクリーン機能をもっているし、かつまたその刺激を別の知覚の閾値につなげる連合機能をもっている。

誰にも経験があることだが、床屋で髪を切ってもらったあと、肩筋や背中の肌のどこかに髪の毛が一本でもひっかかっていれば、どうにも落ち着かなくなるものだ。蚊がチクリと一刺ししただけでも、かゆくてたまらない。ましてバッタやサソリがもぞもぞ背中を動いていれば、信じられないくらいに跳び上がる。

皮膚はのべつまくなしに異物と闘ってくれている戦場なのである。嫌いになった男に触れられただけで、ぞっと鳥肌がたつ女性も少なくない。いやいや、そういうフィーリングのことだけではない。皮膚にはもっといろいろな機能がひそんでいる。

皮膚は皮膚呼吸(cutaneous respiration)をしている。生物学や内科学では皮膚呼吸のことを「体表による外呼吸」と呼んでいる。われわれはカラダ全体で呼吸をしている生物なのだ。金粉ダンサーが皮膚呼吸ができないために死んだという事件が報道されたこともあった。

皮膚にはまた、汗腺や脂腺も満ちている。われわれは汗の分泌身体であり、臭いや汚物の排泄身体なのだ。紫外線や洗剤や刺激とも、しょっちゅう仲たがい(トラブル)をおこしている。このせいで、シミにもアセモにもニキビにも悩まされることになる。香水をつけすぎることもある。何でもないようなホクロだって、れっきとした皮膚信号であり、十八世紀のヨハン・ラヴァターらの観相学がしきりに主張したように、ホクロやシミは存在の暗部の情報なのである。日本では室町時代の天山阿闍梨の『先天相法』が人相学をまとめた。

つまりは皮膚はかぎりなく表層的であって、かぎりなく深層的なのだ。もっと言うのなら界面的なのだ。こんなに多機能で敏感な皮膚に「自分」の何かが動いていないはずがない。

こうしてアンジューは自信をもって書く、「皮膚感覚は、人間の子供を出生以前からかぎりなく豊かで複雑な世界へといざなう。そして知覚−意識の系をめざめさせ、全体的でかつ付随的な存在の感覚の基礎を形成していっただけでなく、心的空間形成の可能性をもたらすものなのだ」。

皮膚には脳が、脳には皮膚が連合する。脳がもつ自分という自己の気配は、皮膚もそれを分有する自己なのである。そうだとすればエスや自我や超自我は、脳にも皮膚にもあるはずだ。まさに皮膚とは「皮膚−自我」なのだ。

われわれはこのような「皮膚−自我」をどこで、どんなふうに実感できているのだろうか。床屋の帰りに首すじで感じる毛髪の異和感を感知しているだけで、皮膚的自己の発生にまでさかのぼれるだろうか。好きな相手と肌を合わせているだけで、誰もが体表に包まれた自分を感知できるのだろうか。そもそも人類の歴史には、そのような「皮膚−自我」をめぐる体感の痕跡をのこしてきた記録があるのだろうか。あるいは皮膚や体表が主人公になった物語があったのだろうか。少なくともこれまでのフロイト主義者たちはそのあたりの証拠をあげようとはしなかった。

かくてアンジューが例示してみたのが、ギリシア神話のなかのおぞましい物語だったのだ。マルシュアスの神話だ。

ギリシア神話のモチーフはたいてい繰り返されている。ローマ神話にもゲルマン神話にも少しずつ形を変えてあらわれる。そこにはしばしば土地と信仰の力関係が反映される。そのひとつにアポロンとマルシュアスの楽器をめぐる物語がある。この物語はギリシア人が周辺民族を制圧した物語のメタファーになっている。アポロンの竪琴がマルシュアスの笛に勝ったことは、プリュギア人やセレネー地域にギリシア型のアポロン信仰を認めさせたことを暗示する。

マルシュアスの笛(二管フルート)をめぐる物語マザーは、その後にギリシア人がパーン(パン)の信仰を制圧した物語に転位した。牧神パーンは一管フルート(シュリンクス)の名人で、その音楽によってニンフやサテュロスを踊りに誘うほど陶酔させていたのだが、あるときリュディアの音楽祭でアポロンの竪琴が勝ったため、その後は追われる身になった。

これがパーンがもたらした有名な混乱というもので、その後の「パニック」(パーンの狼狽と混乱)の語源になっていく。パーンの敗北はプリュギアやアルカディアがギリシアに屈したことと、さらには管楽器が弦楽器に主導権を譲ったという音楽上の覇権の歴史をあらわしていたわけである。

が、話はここでおわらない。アポロンとマルシュアスの物語にはもうひとつ、身の毛もよだつ恐るべきナラティブ・マザーが作動していた。アンジューによる「皮膚−自我」の例示はそこから始まる。

ある日、アテナは鹿の骨から管が二本のフルートを作り、神々の饗宴で演奏した。おおかたの神々はその音色にうっとりしていたのに、ヘーラーとアフロディーテはその演奏姿を見て笑いをこらえている。

アテナが不審に思ってひそかに水面に自分の演奏する姿を映してみたところ、頬をふくらませ目を充血させた自分の様子がおかしかった。アテナはフルートを投げ捨てた。やがてこのフルートをマルシュアスが拾って吹くようになった。持ち前の芸当があったのか、これに聞きほれるプリュギアの者たちは大いに浮かれ、誰彼となく「アポロンの竪琴もここまでうまくはあるまい」と噂するようになった。アポロンの気分がいいはずはない。

こうしてアポロンとマルシュアスの楽器決戦が、オリンポスの神々の前でおこなわれることになった。審判をまかせられたムーサ(ゼウスとムネモシュネの娘=ミューズ)たちはアポロンに凱歌を上げた。アポロンは勝ち誇ってマルシュアスを裸にして木に吊るし、両腕を枝にくくりつけた。さらに体の数箇所を切り裂き、傷口から血をしたたらせた。

すでに『金枝篇』のジェームズ・フレイザーが喝破したように、このように木に吊るされて傷口をもつ者は「吊るされた神」である。しかしながらマルシュアスに施されたのは磔刑だけではなかった。さらに皮を剥がされ、その皮が木に釘付けされることになった。この惨状にニンフやサテュロスたちはおいおい泣いた。その涙があまりに大量だったので、マルシュアス川となり、新たな命の流れをつくりだしていった……。

たいそうおぞましい話だが、この驚くべき物語から目をそむけるわけにはいかない。いったいマルシュアスはなぜ皮を剥がされたのか。いいかえれば、殺すだけなら、首を刎ねるだけでいいのに、なぜわざわざ皮膚を剥がされたのか。これはイエス・キリストの磔刑にもつながる謎である。イエスも首を刎ねられなかったわけだが、そこには何かが暗示されているはずなのだ。

アンジューは、ここには「皮膚−自我」のヒントがひそんでいるとみなした。全身の皮や衣には「再生」の神秘が宿っているとみなしたのである。

マルシュアスの物語に似た話はほかにもある。

幼児ゼウスはクロノスに呑みこまれるのを逃れて、ニンフたちが飼っていた山羊のアマルティアの乳で育つのだが、アマルティアはゼウスをこっそり木に吊るして隠し、自分が死んだらその皮を剥がして武器にしなさいと諭した。この「皮の楯」に守られたゼウスの娘アテナは巨人パラスを倒して、その皮を手に入れた。ゼウスの楯にはゴルゴーンが取り付けられていて、その恐るべき頭部を見た者はみんな石と化した。

生まれたばかりのオイディプスは両方の踝に穴をあけられ、一本の棒に吊るされた。それでも長じてのちに王になったオイディプスは、紐で首をくくってぶらさがっている王妃イオカステーの死体を見てわが目を刳りぬいた。聖セバスチャンの体は木に縛り付けられたまま矢で射ぬかれ、聖バルトロメオ(聖バーソロミュー)は生きながら皮を剥がされたのである。

こういう話はいろいろ伝承されてきた。日本にも因幡の白兎の出雲神話が有名だ。白兎が皮を剥がされることに、日本の子どもたちは納得できなかったにちがいない。神話や伝説で語られてきたばかりではない。バルザックは『あら皮』(藤原書店)で個人の皮膚こそその人間のエネルギーの消費力をあらわしていると書き、ザッヘル・マゾッホは『毛皮を着たヴィーナス』(河出書房新社)で男性の欲望が母親の皮膚に向けられていると書いた。

これ以上くわしく説明することもないだろう。アンジューの示す「皮膚−自我」はエロスとタナトスの両方の意識の深奥にまたがって、脳による自我を超える役割をはたしてきたわけなのだ。そうなのである、「皮膚−自我」は自己的なるものの、あらゆる意味における展延なのである。

当然、このような「皮膚−自我」には発生学的な構造の反転や逆転がおこっているだろうし、ルネ・トムのいうクレオドによる特異点の関与もあったろう。あるいは、これはアンジューが指摘していることではないのだが、ここにはメルロ゠ポンティのいう「かかわりあい」や、フォン・ヴァイツゼッカーがゲシュタルトクライスに覗きこんだ「からみぐあい」も関与しているに決まっている。ぼくはホワイトヘッドの「抱握」もここに出入りしていると見た。「皮膚−自我」においては維持と抱握と内包とは同意義なのである――。

それでは、以上の話から「心は皮膚にある」と言えるだろうか。「私は皮膚で考える」と言えるだろうか。かんたんではあるまい。われわれはとっくの昔から「裸の自分」のままでコミュニケーションしなくなってしまったからだ。被服をし、恥部を隠し、男女の混浴は禁じられたのである。そうだとすると、「心の正体」の議論は、これからはサウナで、しかも男女が一緒のサウナで探究されるべきだということになる。

ところでディディエ・アンジューは、本書のあとに『集団と無意識』(言叢社)を著して、一〇人前後の小グループと、そのメンバーの何人かを含む拡大グループの両方で、集合的自由連想を試みた経過と結果を報告した。

この集合的自由連想のしくみははなはだ編集工学的で、①思いついたことを話す、②その話から連想できることを話す、③それらがどのくらい理解できたかを確認する、④連想の転移を相互に解釈しあう、⑤とくに飛躍と退行に注意して、どのように連想の中に古層があらわれたかを確認する、という五つのプロセスを経験させるというふうになっている。

自由連想をただやるのではない。アンジューはここに二つのルールを徹底させた。「何でも話す」(non-omission)と「慎みを保つ」(abstinence)というルールだ。これはこのエクササイズが意識や表現力の「相互転移」(インタースコア)を重視しているためで、何かの結論をめざしたり、自我の欲望を発露させたりするものではないからだった。アナロジカル・シンキングの参考になりそうだ。

いやいや、参考になりそうだどころではない。アナロジカル・シンキングこそ「心の傷」の正体を炙り出す。

⊕ 皮膚–自我 ⊕

著者:ディディエ・アンジュー

訳者:福田素子

解説者:渡辺公三

発行者:言叢社同人

装幀者:芦澤泰偉

発行:有限会社 言叢社

1993年11月25日 発行

⊗ 目次情報 ⊗

第一部 発見

第一章 認識論的立場に基づく序

第二章 四連のデータ

第三章 「皮膚-自我」の概念

第四章 ギリシアにおけるマルシュアースの神話

第五章 「皮膚-自我」の形成

第二部 構造、機能、超越

第六章 「皮膚-自我」の二人の先駆者~フロイトとフェダーン

第七章 「皮膚-自我」の機能

第八章 基本的な感覚運動的区分の障害

第九章 自己愛的人格および境界例における「皮膚-自我」構造の欠陥

第十章 二重の接触禁忌、「皮膚-自我」を乗り越える条件

第三部 主要な構成要素

第十一章 音響の外被

第十二章 温度の外被

第十三章 嗅覚

第十四章 味覚の混乱

第十五章 筋肉からなる第二の皮膚

第十六章 苦痛の外被

第十七章 夢のフィルム

第十八章 補遺

解説:渡辺公三

⊗ 著者略歴 ⊗

Didier Anzieu(ディディエ・アンジュー)

パリ近郊のムラン生まれ。1945年、エコール・ノルマルに入り、48年に哲学教授資格試験に合格。パリ大学心理学研究所の過程を終え、1957年に『フロイトの自己分析』で文学・人文科学博士号を取得。この論文は1988年に大幅な改訂による版が刊行され国際的に高い評価を受けている(邦訳は未刊、岩切正介の部分訳が『飛行』24号〈1991年春、ガーデン会〉にあり)。1964年にパリ大学ナンテール校の心理学教授に就任、83年に退官、99年死去。 ラカンの学位論文『人格との関係からみたパラノイア性精神病』中の著名な症例としてしられる「エメの症例」はアンジューの母の症例であった。アンジューは師ラガシュとともにラカンを「導きの糸となった人」としてあげているが、はじめ二人はこの事実を知らなかった。のちラカンとは離反し、フランス精神分析の一つの流れをつくった。アンジューの精神分析は、フロイト理論の初期からの再構とともに、メラニー・クライン、ウィニコット、メルツァー、ビオンなど、英国のクライン学派により親近する立場から独自な理論を構築している。集団精神分析の名著 『集団と無意識』はもう一つの主著。