父の先見

宇宙・生命・心の秩序の探求

日経サイエンス社 1995

Keith Devlin

Mathematics ―― The Science of Patterns 1994

[訳]山下純一

編集:松田春樹 協力:日本経済新聞社科学出版部

サルバドール・ダリ(121夜)のシュールな絵を教科書の端っこに見いだしたとき何を感じたか、アンデルセン(58夜)の童話で泣いたのは何のお話だったのか、ジョン・コルトレーンの《至上の愛》をいつ聴いたのか、どんなときにジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(1034夜)の彫刻《法悦》に息を吞んだのか、土方巽(976夜)の舞踏をどこで観たのか。

人生のセンスはだいたいこれで決まる。もうひとつ、ある。これらのことを誰と語りあったのかということだ。

15歳のとき、担任で数学を教えていた赤井先生がやおら「メビウスの輪」を黒板に描いて、どうや、不思議やろ、表と裏がぐるっとつながっとるんやと言った。ノートを切ってねじった輪っかをつくって、何度も指で辿って不思議に溺れた。それからしばらくたって、桂寿一先生(デカルトの翻訳者)からエルンスト・ヘッケルの洋書『自然の芸術的形態』をもらった。1週間ずうっとページを繰っていた。

20代のおわり、ダーシー・トムソンの『生物のかたち』(東京大学出版会UP選書)に出会った。並木橋の杉浦康平スタジオで、奈良原一高さんや武満徹さんを交えて、「かたちの美」はどうして仕上がっていくのかを夜遅くまで話した。

十川治江に薦められてバートランド・ラッセルの『神秘主義と論理』(世界思潮研究会)を読んだのはいつだったか。「数学は冷酷で厳粛な美しさである」とあった。

厳粛な美だけではなく冷酷な美でもありたいというところが、パラドックス好きで皮肉が相手に刺さるとエビぞって悦ぶラッセルらしかった。昭和初期に出回った「ラッセル叢書」第一編の古本だ(最近はみすず書房でも翻訳刊行)。

ラッセルの本を薦めた十川は数学の才能が長けていた女子で、知人を介して「遊」を手伝いたいと言って、創刊号を準備していた池袋の木造事務所棟の2階の一室にあった工作舎にやってきた。建築科の出身なので版下制作を手伝ってもらったのだが(東芝に就職していた)、彼女を紹介した知人の話では早稲田の理工をトップで卒業していたらしく、矢野健太郎が「これが3時間で解けたら天才」といってベストセラーの中に掲げた難問を15分くらいでスイスイと解く。のちにフィールズ賞の広中平祐が「おたくの十川さんの数学センスは抜群だね」と言っていた。

その十川と、ラッセルとホワイトヘッド(995夜)の共著『プリンキピア・マテマティカ』(岩波文庫)の序論を競って読んだのが、いまは懐かしい。十年ほど、彼女と何かにつけての数学談義を交わせたのは僥倖だった。

ぼくが工作舎を去ったのちの十川は、「ライプニッツ選集」の翻訳刊行にとりくみ(第1期全10巻・第2期全3巻)、たくさんの翻訳者たちを別にすると、その全容と細部のコントロールをキュリー夫人のごとくにほぼ一人でやってのけた。この選集は、ぼくにそもそもの数学的哲学のイロハを教えてくれた下村寅太郎さんの肝煎りだった。

数学を美的に感じる数学者はかなり多い。オイラーもポアンカレ(18夜)も、高木貞治(54夜)も岡潔(947夜)も、数学的な美学の極みに惚れぬいた。けれども、数学は美しくなければならないとか、数学はエレガントであるというような玄人好みの話は、たいていペダンティックな自慢話になりかねず、その感興は伝わりにくい。それを納得させるには、自分で数学に溺れるか、さもなければオスカー・ベッカー(748夜)ほどの独特な美学的な表現解説力がいる。

とはいえベッカーのように、鉛筆の先が尖って折れやすいようなフラジリティをもって数学美を解説できるというのはかなり特別な才能で、そうとうに言葉の美学にも通じていなければならず、そのため「美」はともかく、数学が苦手な者たちはせめて「数学的おもしろさ」には馴染んでおきたいというふうになる。それはそうだろう。数学というもの、不得意な相手ではあっても、邪険にするにはかっこよくて、セクシャルすぎるのである。だから、少しは付きあいたい。

では、どうしたら馴染めるのか。お近づきになれるのか。おそらく答えはただひとつだ。それはこういうものだ、「パターンに遊べるかどうかだよ」。

本書は、数学的思考や科学的思考におけるパターンの意味と効力を説明するにはうってつけだ。著者はアメリカではセントメリーズ大学の名物理学部長としてそこそこ知られてきたが、むしろイギリスでのサイエンティフィック・エッセイストとしてのほうが有名だ。

中身は「数学はパターンの科学である」ということをさまざまな角度から案内したもので、興味深い例が次々に繰り出される。図版も多い。全部につきあっているとやや“数学疲れ”が出てくるかもしれないが、それでも一般読者に読ませる技量には事欠かない。とくにデザイナーは必ず手元に置いておきたい。

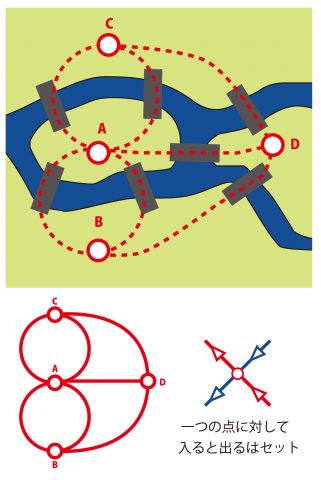

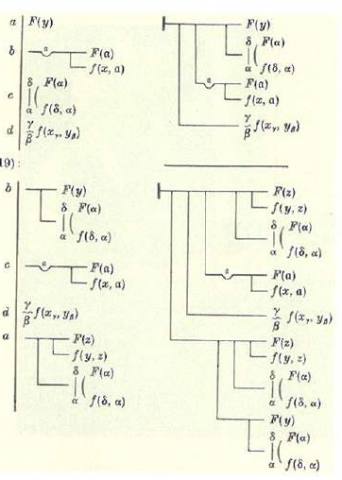

構成は数学入門コースウェアとしてもわかりやすい。1「計算」(数、記号、ギリシア数学、素数のパターン、フェルマーの最終定理)から始まって、2「推論と伝達」(ブールの論理学、命題論理、述語論理、集合論、ヒルベルトとゲーデル、言語のパターン)、3「動きと変化」(無限級数、関数、変化率の計算、微分・積分、複素数、解析的数論)と進み、ここで4「形」(ユークリッド幾何学、座標、非ユークリッド幾何学、射影幾何学、次元)、5「対称性と規則性」(対称性の群、ガロア、壁紙のパターン、タイル張り)という日常感覚と非日常感覚をつなぐ幾何学を深めながら、いったん6「位置」という見方のおもしろさ(オイラーの定理、ネットワーク、トポロジー、多様体、結び目)を展開して、最後にまたフェルマーの定理に戻っていく。

こういうみごとな構成で、おまけに1章ごと1節ごとの展開スピードが心地よいので、その味に酔える。

たとえば第2章「推論と伝達」は、カントールの集合論の意味を説明しながらラッセルのパラドックスを紹介し、そこからヒルベルトの問題の立て方とゲーデルの定理を両睨みすると、ポール・コーエンの画期的な方法を挙げ、ついでチューリング・マシンの意図を解き、さっと「言語にもパターンがある」という話題に突っ込んでいく。

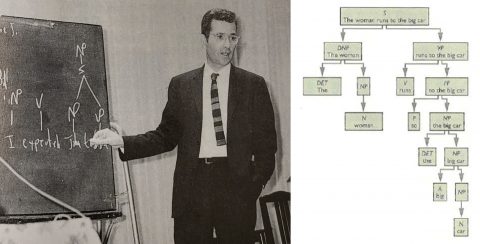

この「言語にもパターンがある」についての説明では、ソシュール、ボアズ、ブルームフィールドが横並びに紹介され、そのあとただちにカルナップの論理実証主義とチョムスキー(738夜・1818夜)の生成文法論が解説される。この手際がなかなか適確で、かつ早くて気持ちいい。

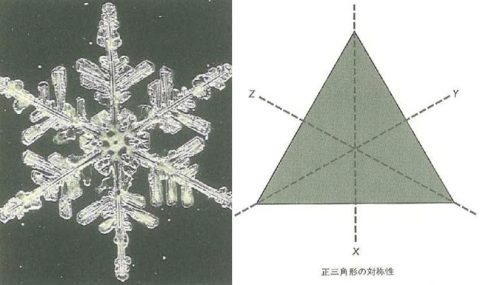

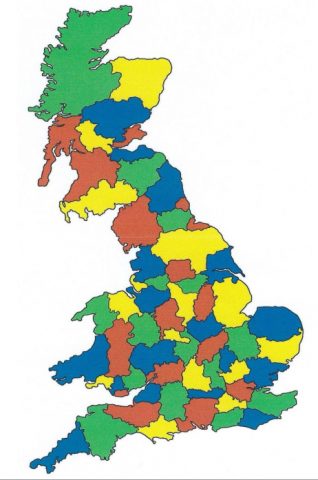

第5章「対称性と規則性」では雪の結晶から入って、パターンはしばしば「対称性の群」によって変換されるという図形変換的な話に進み、代数のような抽象的な数学でも対称性や変換性がおこりうること、この問題に立ち向かった若き天才ガロア(20才で決闘死)の話とそこから発展した「群論」の概要を案内したうえで、これらをフェリックス・クラインが「エルランゲン・プログラム」(1872)として幾何学の統合的な展望に仕向けていったこと、そこから射影幾何学やトポロジー(位相幾何学)という新分野が誕生していったことなどにふれる。

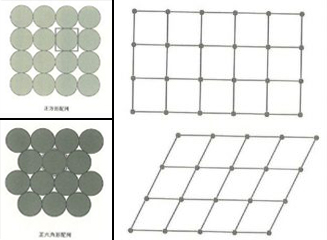

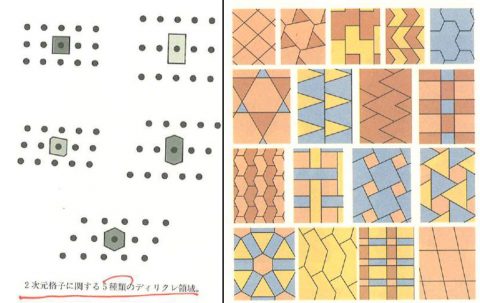

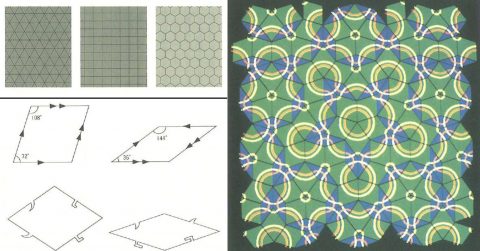

この章では「詰め込み」と「積み上げ」の話がとびきりおもしろい。リンゴやミカンをどのように詰め込むと一番効果的なのかといった例は、ガウスの「格子状詰め込み問題」の解法に始まり、これがラグランジュの数論にまで発展するのだが、一方ではこの手のパターン数学が鉱物の結晶問題、ダーシー・トムソンが着手した生物の形態進化とパターンの関係の謎、壁紙やタイル張りの妙、ウィリアム・モリスのレッサーアーツ、ディリクレ領域(Dirichlet allocation)やボロノイ図のもつ意味、ロジャー・ペンローズ(4夜)の周期性と非周期性の研究()準結晶の研究)などにも及んでいることを案内する。いずれも鮮やかな事例だ。

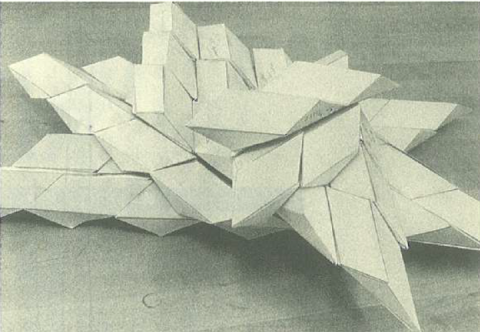

とくに本章に登場するジョン・ホートン・コンウェイがボール紙で示した「空間の非周期的なタイル張りの二重プリズム模型」(1993)は、見ているだけで興奮する。この数論と立体モデルで図抜けた才能を発揮したお洒落な数学者コンウェイは、さきごろのコロナに罹って亡くなった。

ちなみに本書はフェルマーの定理を何度も引いて議論をすすめているが、そのあたりのことはサイモン・シン(435夜)の『フェルマーの最終定理』の千夜千冊でやや詳しくふれたので、そちらを読んでもらいたい。

数学はどう転んでもパターンをどう使うかというしくみを中心にできている。数学はパターンの科学にすぎないと言ってもいい。パターンを無視した数学があればお目にかかりたいほどだ。

ただし本書はパターンという用語ですべてをすませているが、パターンにもいろいろがある。フォーム、フォーマット、テンプレート、スタイル、モールド、モデルなどもパターンに入るし、日本では「形」も「型」も「体」も、「風儀」「形式」「形態」も、「紋切り型」も「鯛焼き」も「鯛焼きのための鉄板」も、みんなパターンなのである。洋裁でパターンといえば型紙のことだし、エソロジー(動物行動学)でパターンといえば、繰り返しあらわれる動きのことだ。心理学では「ゲシュタルト」が知覚とともにあらわれるパターンのことだった。クリストファー・アレグザンダー(1555夜)は、建築設計にもパターン・ランゲージがあると言った。

こういうぐあいにパターンと言ってもいろいろなので、パターンとは何かということ自体を目くじら立てて追求しないほうがいいかもしれない。そこにパターン的なものが認められれば、すべてパターンなのである。パターンがどういうものかということより、どんなパターンであってもパターンをつかって思考や制作をすすめ、それが「世界を見るための方法」を示している、その方法が数学から読みとれるということが、とりあえずは重要なのだ。

なぜ文明が「数」をもったのかということは、人類学にとっても数学にとっても面倒なほどの大問題で、あまり説得力のある説明がなかったのだが、「パターンの発生」という視点からみれば、それほどの難問ではない。

そもそも「数える」ということは、与えられた集まりに含まれる「メンバーの個数というパターン」を知ることなのである。それゆえ、そこで使われる数字という記号はパターンのためのトークン(代用品)からの転用だった。

スリランカのベッダ族はココナツの個数を数えるのに木片を用意して、ココナツ一つずつに木片を対応づける。全部でどのくらいココナツがあったかというときは、木片の山のほうを見る。そして「たくさんある」と答える。ここでは木片が数字の代わりのトークンだ。このトークンと数字とのあいだのどこかに「思考をはこぶパターン」が出入りした。

幼児には、目の前の立体物が面や線でできていることはどうしてもわからない。体積という概念もわからない。そこでジャン・ピアジェ(1817夜)は、幼児が立体や体積を理解するには、少し年齢がすすんでパターンというものを学習しないかぎりはいつまでも理解は得られないと強調した。子供にはなるべく早く「パターンで見ること」を教えるのがいい。そのうえで自由な発想に向かったほうがいいとも強調した。

つまりパターンには、これを動かそうとしたり、何かにあてはめようとしたりすると、「思考に何かをもたらすパターン」のせめぎあいがするすると寄り添ってくるわけで、数学を愉しむには、この寄り添ってくる「思考の型」とどんなふうに親しむかがキモになる。

これはぼくが編集学校でまず「型」を教え、ついでその「型」を使って何かを表現することを遊んでもらい、最後に世界観の中にいかに多くの「型」が組み合わさっているかを学んでもらっている手順と同じだ。子供も大人も何を学習しているのかといえば、「世界をパターンで見る見方がいくつもある」ということに勇気をもって乗っかれるかどうかなのである。

この手続きをわかりやすく手順で解くのが数学だ。数学は立体物や時空間についてさえ、他のいくつかの物体によるパターンの組み合わせによって理解する。

というわけで、「数」にまつわるもともとの由来をいえば、1つとか3本とか47個と数えているというそのことが、「世界をパターンで見る」という数え方の発生(つまりは「数」の発生)だった。数えるという行為そのものが自然数をパターンで表現したということだった。

それならわれわれが「1つ、3本、47個」と数えられるようになれたのは、どうしてかといえば、ひとつには指を折ってみること(ディジットすること)を知恵として自覚できたからだろうが、これだけでは数を運用できなかった。指を折ってみるだけでは数えた記憶がのこらない。そこで数の記録を何かで示しておくことにした。こうしてトークンが介在することになった。

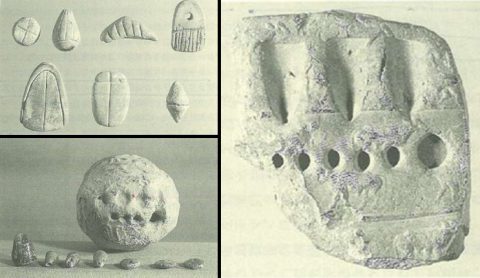

トークンなら日にちがたっても数がのこる。このエビデンスについては70年代後半から80年代にかけて、人類学者のデニス・シュマント=ベッセラートが古代イランのスーサの出土品から調べ上げた。粘土製のトークンに数のぶんだけの線分や穴が刻まれていた。

かくてトークンが先行して、ここから記号や数字が派生したわけである。そこからは各地で計数システムがさまざまに工夫され、指折りでは賄いきれない「桁上がり」も思いついた。

数学の原型は、このような「トークンとしての数学」と「学習されたパターン」とをたくみに組み合わせてできあがっている。もう少し正確にいえば、数学的な思考がパターンによっているということは、数学はパターンによって「数による計算」という抽象的な思考を維持しているということだ。そのことによって推論に沿った抽象的な構造も想定できていったということだ。「数えられる数」はのちに自然数と呼ばれた。

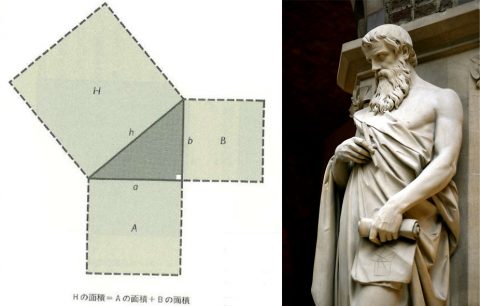

旅商人であったミレトスのタレスは、「円はその直径によって二等分される」とか、また「相似な三角形の対応する辺は比例する」という洞察をした。これはまさに抽象的な構造を視覚的に明示したもので、そこからピタゴラスのクロトン学派が登場し、次の時代の幾何学と抽象数学の第一歩を踏み出した。

ピタゴラスの提案は、知というものは「数と音と図」の組み合わせであるということだった。だからピタゴラスはクロトンの学園に、①アリスメティカ(数論)、②ハルモニア(音楽)、③ゲオメトリア(幾何)、④アストロロギア(天文)という4科目を掲げた。それを「クアドリウィウム」(4科)といい、のちに中世ラテン世界でこれに論理学・文法・修辞学の「トリウィウム」(3科)が加わって、これらがのちのヨーロッパの7つの「学芸」になり、やがてが自由七科としての「リベラル・アーツ」になった。ヨーロッパの知は最初の最初から「パターンの組み立て」に発していたわけである。

このうちのゲオメトリアをユークリッドが発展させた。ユークリッドは『原論』に定義と公理から22個の定理を案出し、そのうえで5つの公準を提示した。「任意の点から任意の点に直線を引くことができる」とか、「任意の中心と半径をもつ円を描くことができる」といったものだ。公準はのちにヒルベルトによって20個にふえたけれど、いまなお幾何学の基礎になっている。

ここに「形、平面、角度、長さ、高さ、面積、比、同じ、違い、移動、内側と外部、大小」といった認知の要素が、数学的に掴み出せることになった。これらはいまではすっかり幾何学の基本文法のような顔をしているが、その出自からして「パターンをつかって対象を解釈するための認知道具」だったのである。

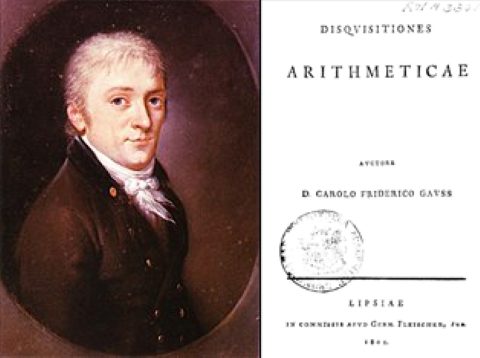

ユークリッドは『原論』第7巻に、偶数と奇数のちがい、素数の性質、算術の基本法などについても書いた。そこには、のちにモジュラス(有限算術)として扱われる考え方が先取りされていた。それを近代数学の意匠に仕上げたのは若きカール・フリードリッヒ・ガウスである。ユークリッドとガウスによって、パターン思考が幾何から代数に移行できるようになった。パターンは、数学が乗り換え、着替え、持ち替えをしながら、代数やら幾何やら解析やら応用数学やらと様式を選択していくにも絶必だったのである。

数学には命題と証明がつきものだ。命題が与えられ、これを順々に証明していくプロセスは数学の独壇場である。しかしながら、そこに次から次へと数式が登場してくるのは、数学の苦手な者には食後のたびに2錠のめばすむ風邪薬にくっついている長々しい使用説明のようで、できれば御勘弁ねがいたいところだろう。

けれども、これは数学が真偽のいきさつを雄弁に組み立てるべく、主語と述語をいろいろ持ち出しているプロセスであって、いわば小説の描写のようなものなのだ。この数式の展開がなければ、数学は文明の一切の記述から抜け落ちていく。

数学の証明につきあうのは風邪薬の説明を読むよりうんとエキサイティングで、どちらかといえばスマートな推理小説の展開に近い。ただし、ここで探されている主語や述語は、小説の叙述とは異なって、ひとえに「論理」(あるいはその代用品)というものなので、証明プロセスにおける数式の展開では、パターンはいろいろ組み合わさって論理の姿をとることにした。

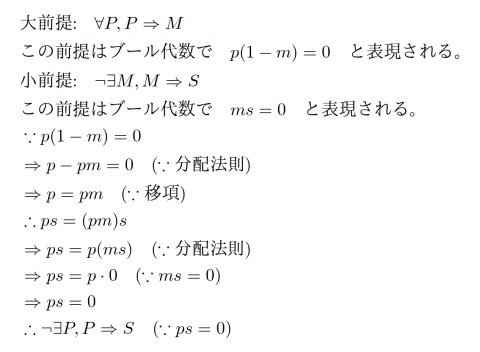

そういうふうにしてみようと最初に思いついたのは、他の多くのお題設定がそうだったように、アリストテレス(291夜)だ。アリストテレスは三段論法などの考案でも知られているが、パターンの組み合わせの進行を「主語述語命題」という論理の見え方に移行させた。これによって数学は、主語と述語にもとづく論理の行方をあらわせるようになっていく。論理の行方をあらわすとは「推論」のプロセスを示すということである。

ところがアリストテレスが着手した推論の手続き(論理的推論)は、その後はあまり発展しなかった。やっと19世紀半ばになってジョージ・ブールが登場し、思考のパターンを代数的に把握しようと試みて、ようやく論理を代数化することができるようになった。主語述語命題は(代表的にはあいかわらずの三段論法)、ブールの代数論理学(ブール代数)によって新たな様相を獲得する。

ブール代数はのちのコンピュータのもととなり、アルゴリズムとしてのプログラムをつくるうえでの大前提になっていく。

こうして数学は、論理もまたパターンであると確信するに至ったのである。真偽もパターン・フォーメーションの精査によって証明できることになったのだ。

しかし、数学的な真偽を証明するプロセスにどのようなパターンが出てくるかということは、新たに「論理パターン」とでもいうべきものを想定するしかない。論理パターンは数や三角形ではない。何が何して何とやらという考えの進め方をパターンにすることだ。

そんな論理パターンで数学的思考をあらわすには、どうしたらいいのか。ジョゼッペ・ペアノやゴットロープ・フレーゲの出番がやってきた。ここでちょっと告白すると、ぼくが数学を邪険にするまいと決めたのは、フレーゲの概念記法と述語論理の扱いに出会ってからのことだった。

ペアノは寡黙だったようだが、多才である。自然数の公理系の確立者で(ペアノの公理)、存在記号や包含記号の考案者、また無活用ラテン語の発案者としても知られている。が、なんといってもペアノ曲線の発見者としてピカピカの数学星座として輝いた(ペアノの図形)。

これは閉じた平面(空間)を単位正方形に分割したとき、どのくらい連続的で空間充填的な図形が埋め尽くせるかという問題に挑戦したもので、パターンの魔術の特例のように19世紀末の数学界の話題になった。いっとき十川がはまっていた。ある日、「やっぱりペアノですよ」と言い出したのだ。十川の資質はこういう目にも綾なる数学に惚れるところにあったようである。十川にとっては、これがベルニーニでコルトレーンだったのだろう。

ペアノの図形論からは、その後シェルピンスキーのガスケット図形、コッホの雪片曲線、マンデルブロのフラクタル図形などの姉妹たちが生まれ、なかでもブルーノ・ムナーリ(1286夜)がシェルピンスキーの閉じたペアノ曲線に惚れて、これをいろいろなデザインに転用したことでも有名になった。もっとも論理パターンの数学としては美しすぎて、十川は憤然とするだろうけれど、おそらく数学思想史からは敬遠されたのだと思う。

一方、フレーゲの「概念記法」(Begriffsschrift)は、まったく新しい「数理論理学」をつくりあげた。論理のはこびを特別な論理操作記号で記述して、それを述語論理として計算できるようにしたのだから、これは腰が抜けそうな変革の狼煙だった。1879年の狼煙である。

論理操作記号による計算は哲学史上、数学史上、言語史上のいずれにおいても初めてのことで、パターン性の高い略式言語の可能性を告げた。述語論理はアリストテレスの命題論理をいわば文章(フォーミュラと呼ばれる)に拡張したもので、哲学が代数になりうることを宣言した。いずれも前代未聞、フレーゲはいつのまにこんなことを考えていたのか、何をどう工面してこんなアイディアを「論理パターン」で動かせると思ったのか、その秘密を知りたくなったものだ。

おそらくフレーゲは「入れ子型の思考」とはどういうものかということを考え抜いて、そこで覆われがちになる構造を隠さず明示化できるような方法はないものか、そこをつくろうとしたのである。非可述的(impredicative)な二階量化や多重量化(multiple quantification)がこうして誕生した。

フレーゲによって数学の論理的進行は、あっというまに、「かつ」「または」「~でない」「~ならば」と、および「すべての」と「いくつかの」の数量詞程度で、ほぼあらわせるようになった。まさに「計算できるパターン・ランゲージ」が数学界の手に入ったわけである。

それならフレーゲの概念記法のおかげで数学がすっかり記述的な変貌をとげたのかというと、そうではなかった。つまりダンテ(913夜)やシェイクスピア(600夜)によって文学が様相を変えたように数学も変貌していったのかというと、そうではない。

数学は「意味の科学」ではなく、あくまで「パターンの科学」だったので、とくに当時は、ここから言語に代わる数学言語によって思考を自由に操れる方法は生まれてはこなかったのだ。それをおこすには、ヒルベルトの超数学の登場と、ゲーデルの反論と、そしてアラン・チューリングの万能計算マシンのアイディアが連打される必要があった。

とはいえ、これらの連打からむくむくと形をなしていった20世紀後半のコンピュータの驚異的出現が、言語的思考のプロセスを数学思考に置き換えていくようにしたかといえば、それはそうでもなかったのである。また、数学本来の行く末も、そのことを念願していたわけでもなかった。

では念願の「パターンの科学」を言語や意味にまで及ばせるというフレーゲ発進の道筋はその後どうなったかというと、ここからは「システムとしての言語学」に研究の先端が軌道転換していって、ソシュール、ボアズ、ブルームフィールドらの共時的言語学や、ヴィトゲンシュタイン(833夜)、カルナップ、ハリスらの論理実証主義や、チョムスキーの生成文法論、および記号論理学のほうへと課題が転じていってしまったのだった。

うっかり「パターンの数学」では言語の秘密が解けなかったという話にしてしまったが、これはないものねだりだったかもしれない。デジタル・コンピュータがこんなに世の中にいきわたったのだから、ブール代数やフレーゲ論理算術の本懐は存分に遂げられたということだろう。

数学史における「パターンの数学」には、実にいろいろなものがある。パターンそのものの種類をふやしてもいったし、パターンを置いておく台座も用意されたし、パターンが変化していく推移を追った数学も試みられた。

デカルトのXY座標系は台座である。古代以来の立方体の倍積問題や角の三等分問題も、ガウス、ロバチェフスキー、ボヤイ、リーマンが取り組んだ非ユークリッド幾何学も、ルネサンス絵画に採り込まれた遠近法も、17世紀に証明されたデザルグの定理も、n次元空間がありうるということも、台座がなければ生まれなかった。

対称性がもたらす「パターンの数学」はかなり豊富だ。そもそも合同とか相似という見方が獲得できたのもパターンの動向を対称性から得たものだった。対称性がもつ意味については、ヘルマン・ワイル(670夜)やマーティン・ガードナー(83夜)の千夜千冊でも紹介しておいた。先に述べたペンローズやコンウェイのことも忘れないでほしい。

パターンに光と位置をもたせると新しい数学が生まれうることは、射影幾何学とトポロジーが鮮やかに見せつけた。ぼくは杉浦康平が「数学セミナー」の表紙デザインをしていたときに杉浦さんと仕事をしていたのだが、当時の杉浦さんが位相幾何学とトポロジーをさまざまなデザインに応用しているのを見て、ずいぶん刺激をうけた。それに奈良原一高さんや武満徹さんが加わって、先にも書いたが、ある一夜をメビウスの輪やクラインの壺を音楽や写真にするにはどうしたらいいかという話題で過ごしたものだ。

そのときぼくはポアンカレの代数トポロジーとリスティングの結び目の話を持ち出してみたのだが、音楽談義に色気を添えるほどにはならなかった。それからというものである、ぼくが数学と音楽を愉しむ夜こそ最もダンディでなければならないと思うようになったのは。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

桑田惇平・齊藤彬人・中尾行宏・上杉公志

⊕『数学:パターンの科学 ― 宇宙・生命・心の秩序の探求』⊕

∈ 著者:キース・デブリン

∈ 訳者:山下純一

∈ 編集:松田春樹

∈ 協力:日本経済新聞社科学出版部

∈ 発行者:小林豊彦

∈ 発行所:日経サイエンス社

∈ 印刷:奥村印刷

∈ 製本:積信堂

∈ 発行:1995年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈∈ 数学とは何か?

∈ 1 計算

∈∈ 数の起源

∈∈ パターンと記号

∈∈ ギリシャ数学

∈∈ 素数

∈∈ 有限算術

∈∈ 素数のパターン

∈∈ フェルマーの最終定理

∈ 2 推論と伝達

∈∈ ギリシャの論理学

∈∈ ブールの論理学

∈∈ 命題論理

∈∈ 述語論理と言語のパターン

∈∈ 抽象化と公理的方法

∈∈ 集合論

∈∈ ヒルベルトのプログラムとゲーデルの定理

∈∈ 論理学の黄金時代

∈∈ 言語のパターン

∈ 3 動きと変化

∈∈ 運動のパラドックス

∈∈ 無限級数

∈∈ 関数

∈∈ 変化率の計算

∈∈ 微分法

∈∈ 微分方程式

∈∈ 積分

∈∈ 実数

∈∈ 複素数

∈∈ 解析的数論

∈ 4 形

∈∈ ユークリッドの公理

∈∈ ユークリッドの『原論』

∈∈ 座標幾何学

∈∈ 三つの古典的問題

∈∈ 非ユークリッド幾何学

∈∈ 射影幾何学

∈∈ 次元

∈ 5 対称性と規則性

∈∈ 対称性の群れ

∈∈ エバリスト・ガロア

∈∈ 球の詰め込み

∈∈ 壁紙のパターン

∈∈ タイル張り

∈ 6 位置

∈∈ ケーニヒスベルクの橋

∈∈ ネットワーク

∈∈ トポロジー

∈∈ 曲面の分類

∈∈ 多様体

∈∈ 結び目

∈∈ 再びフェルマーの最終定理

∈∈ おわりに

∈∈ さらに学びたい人のために

∈∈ 図版・写真出典一覧

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

キース・デブリン(Keith Devlin)

1947年生まれの数学者。米国セントメリー大学理学部長。英国『ガーディアン』 紙に数学やコンピューターに関するコラムを執筆。BBCでテレビの数学番組の制作に携わったこともある。著書に『Mathematics: The New Golden Age』『Logic and Information』などがある。

⊕ 訳者略歴 ⊕

山下純一(やました・じゅんいち)

サイエンス・ライター。1948年生まれ。東京工業大学理学部数学科卒業。名古屋大学大学院博士課程満了。20世紀の数学史と物理学史に興味をもっている。『ガロアへのレクイエム』『ガロアの神話』『メビウスの遺産』(いずれも現代数学社)、『数学史物語』(東京図書)など、多数の著訳書がある。