父の先見

草思社(文庫) 2015

A.Scott Berg

Max Perkins―Editor of Genius 1978・2015

[訳]鈴木主税 共同訳者:石原正毅・斎藤求仁子・野中邦子・堀内静子・矢沢聖子・吉岡晶子

装幀:間村俊一

ウェブ・ネットワーク時代の「打ちっぱなしテキスト」や「ケータイ小説」ならともかくも、印刷出版物となるテキストや論稿や小説は、大なり小なり編集者が媒介になって世の中に出ていく。同人誌やブログとはそこがちがう。

編集者が何を媒介しているのかといえば、著者と市場のあいだでいろいろ媒介しているけれど、一般にはわかりにくいことをする。雑誌の編集者が何をしているのかは、雑誌をパラパラめくれば読者もそのメニューを見ておよその見当がつくだろうが、単行本や小説本の編集者がどんなことをしているかは、見当がつきにくいのではないかと思う。文字ばっかりが並ぶ本をつくっているのだから、編集の仕事の実態は掴みにくいだろう。

タイトルを決め、目次をつくり、見出しを立て帯のキャッチコピーを書くというのは、ごく一部の仕事なのである。

連載マンガには「担当さん」がよく出てくるので、マンガ家が件(くだん)の担当編集者と虚々実々の駆け引きをしているだろうことは少し想像がつくかもしれない。

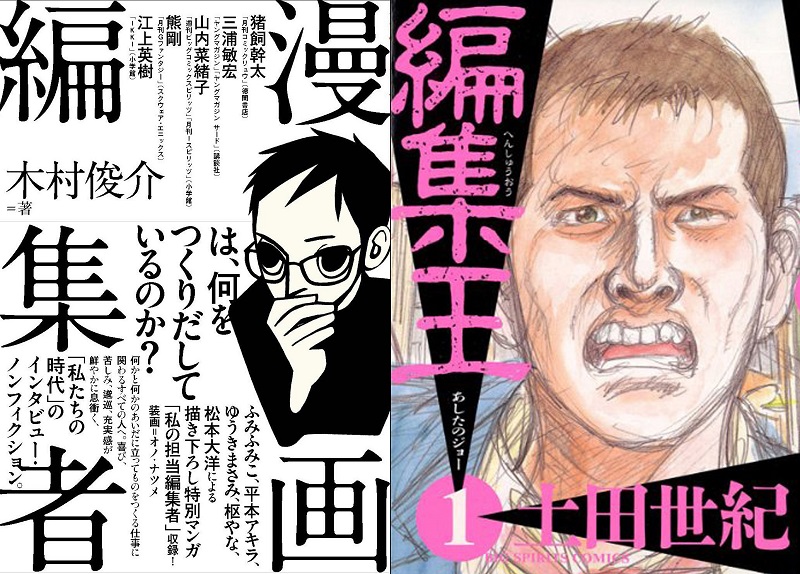

詳しくは木村俊介の『漫画編集者』(フィルムアート社)が紹介しているし、土田世紀のマンガ『編集王』(小学館)には、青年マンガ誌の編集者たちの日々が描かれていた。なかには最近の「週刊モーニング」(講談社)の北本かおりのようにマンガ家の権利を守り拡張する仕事を国際的に展開している編集者もいる。

単行本や小説本の編集者も、基本はそういう「担当さん」と変わりはない。締め切りを守らせるゲートキーパーで強制執行人でもあるが、もともとは著者や作家の控えめな看護人であって、相手次第のコラボレーターなのである。

しかし単著の小説には締め切りはない。書き上がったところで刊行準備に入る。それなら、そのあいだ何をコラボレートしているのかといえば、何でもする。『蝸牛庵訪問記』(247夜)で岩波の小林勇自身が書いているように、露伴先生(984夜)の家の片付けの手伝いもするし、釣りのお供もする。

ぼくはいっとき松本清張(289夜)のテレビ朝日の番組「昭和」シリーズの構成をしていたとき、各社の“清張番”の担当さんをずらり見知ったことがあるが、誰もが資料収集から銀座のお供までを受け持っていた。

多くの書き手(著者や作家)は何かの才能の持ち主ではあっても、実のところは、かなりな不安の持ち主である。自身過剰のくせに挫折に敏感だし、えらそうな口をきいても、内心はくよくよしている。書き手は総じて、乾坤一擲には強いが、微妙な心配症の持ち主なのだ。だからこそ思い切ったことも書ける。

それでも出版することには自信があるだろうと思われるかもしれないが、そんなことはない。たいていの著作物や小説作品は数年かけて2000部か3000部くらいしか売れないし、書店に並んだ本はほぼ数カ月で消える(返品されるのだ)。消えた本はそのうち在庫切れか、絶版になる。日本の出版界にはそういう本が死屍累々だ。ロングテールの本を提供してくれるアマゾンは、その点では救世主になった。

書き手はその死屍累々の合間を辛うじて縫って生きながらえる。だから「出版すること」にかけては、その基本姿勢がそもそも戦々恐々なのだ。

そういう著者や作家を宥(なだ)めすかせるために編集者がいるわけではないが、宥めすかせる仕事も少なくはない。けれどもそこには、著者や作家に勇気をもたらす編集者たちが必ずいるはずなのである。また、著者や作家を一から育て上げる編集者が出現してきたのである。評判をとり、ベストセラーにし、継続的な書き手にしていく編集者もいる。売れなくても、堅実にサポートをしつづける編集者も数多い。小さな出版社の編集者はエディターというより、エディトリアル・プロデューサーだ。

そういう編集者の名前はなかなか伝わってこないけれど、かれらこそは「言葉の文化」の隠れた担い手なのである。

マイケル・グランデージの『ベストセラー』という映画があった。2016年封切りだ。原題は“GENIUS”で、アメリカの佳き日の天才編集者として名高いマックス・パーキンズを描いた。グランデージはイギリス演劇界の実力派演出家で、この映画が初の監督仕事になった。

渋いパーキンズ役に『英国王のスピーチ』のコリン・ファースが扮し、パーキンズが才能を発掘した作家トマス・ウルフを『シャーロック・ホームズ』シリーズのジュード・ロウが演じた。ウルフは38歳で夭折した。

パーキンズはヘミングウェイ(1166夜)の『日はまた昇る』『老人と海』やフィッツジェラルドの『偉大なるギャツビー』などを世に送り出した気骨のある編集者として有名だが、この映画では若いトマス・ウルフ(トム・ウルフと呼ばれる)をピカピカの作家に育て上げていく経緯が中心になっている。そのためフィッツジェラルドは少しだけ顔を見せるが、ヘミングウェイはまったく出てこない。

あくまでパーキンズが夭折したウルフという新人作家をつくりあげるドラマになっている。だからウルフの恋人役にニコール・キッドマンなどがあてられて、いろいろ絡む場面も入る。

この映画には原作がある。スコット・バーグが書いた評伝『天才エディター マックス・パーキンズ』だ。分厚いけれど(文庫本で上下)、1920代をまたぐアメリカ社会のエスタブリッシュメントとアウトサイダーの対比的描写を含めて、当時の編集界がよく書けている。全米図書賞をとった。

ぼくは単行本の初版のときに読み、その勢いで編集工学研究所を立ち上げたものだった。ぼく自身はパーキンズのような作家担当編集者ではないが、その徹底した「編集一途」ぶりに感心したのだ。

ただし、映画のほうは原作通りではない。かなりはしょってあるし、新たな脚本になっている。

編集者を主人公にして映画にするのは、容易ではないと思う。映画だけでなく、テレビ・ドキュメンタリーなども大変だろう。

編集は見た目にはかなり地味な仕事だし、その仕事は建築やファッションや陶芸のようには目に見えにくい。新聞記者のように事件を追うわけでもない。仕上がるものはたいていは小説や学問などのテキストの束だから、それなら作家や学者のほうをフィーチャーしたほうが、ずっとわかりやすい。

エディターシップを取り上げるなら、せめてはバラエティに富んだ雑誌の編集者だろうけれど、そうなるとテレビ・ディレクターをテレビ番組にするという自縄自縛のようなもの、おそらく骨格があらわしにくくなる。

かつてぼくが「情熱大陸」というテレビ番組の収録対象になったとき、制作チームはずいぶん苦労していた。

プロデューサーは「松岡さんの編集力の謎と魅力を追いたい」というのだが、この番組は成果物をとりあげるのではなく、あくまで人物をドキュメンタルに描くという主旨なので、ぼくの編集制作物をほとんど撮影しない。ほぼ4ケ月にわたって密着カメラをまわし、ひたすらぼくの日常や行く先々やミーティングの模様を撮る。

途中、P(プロデューサー)が「すみません、監督を変えさせてください」と言いだした。「松岡さんの情熱をどうまとめるか、このままでは組み立てができない」と言うのだ。やむなくあとの撮影とインタヴューを映画の瀬々敬久監督が引き受けて、なんとか放映にこぎつけたのだが、その瀬々監督も3本ぶんの仕上がりを用意したようだった。「松岡さんの編集力には最低でも3つのストリームがあるんでね」ということだった。

瀬々監督はその後、『感染列島』『64(ロクヨン)』『菊とギロチン』『友罪』『糸』などを撮った。いずれも力作だ。

ことほどさように編集力を目に見えさせるのは、なかなか至難の技なのだ。

この『ベストセラー』のパーキンズの仕事も新人作家に斬新な小説を書かせる編集者なのである。しかし斬新なのは小説の中身なので、そこを映画にはできない。きっとグランデージは苦労したと思う。

それでも編集者が何に対して真剣であるのかは、よく伝わってくる映画になっていた。パーキンズは外ではむろん、室内でもずっと帽子をかぶっていたというので有名な編集者だが、映画ではその帽子にこだわり、まるでそこに「編集の魔法」が象徴されているかのように演出していた。

コリン・ファースにもうまくその帽子フェチを通した頑固一徹なエディター像をこなして、編集者というより「編集男」の映画に貢献した。

マックスウェル・エヴァーツ・パーキンズ。これが主人公の編集男の本名である。1884年のニューヨーク生まれだ。裕福だが、ごりごりのピューリタン気質の一族に育ち、青年期はハーバード大学に通い、ニューヨーク・タイムズに就職するというエリートコースを歩んだ。

新聞記者としては社会部に属して何でもこなしていたようだ。ただ、事件を取材するのはどんなものでも平気だったのだが、それを記事にするとき「言葉がありきたりになる」のが気になった。パーキンズは「言葉こそが世界の商品の中で一番のもの」と考えていたので、このまま記者を続けていては言葉を磨けないと思う。結婚後は出版社に移りたい。そう、思った。

編集者にとって、自分がどんな言葉にかかわるかということが「黒いダイヤ」としての石炭であり、どんな料理もつくりだすブイヤーベースであって、ゲリラもテロもおこせる殺傷武器なのである。編集は言葉の石炭、言葉のブイヤベース、言葉の兵器に習熟する必要がある。

1910年、パーキンズはスクリブナー社に雇用される。スクリブナー社はチャールズ・スクリブナーが創業し、主にゴールズワージー、ヘンリー・ジェイムズ(429夜)、イーディス・ウォートンの全集などを刊行していた中堅の出版社だ。当時はスクリブナー2世がトップにいた。五番街48丁目に10階建ビルを構えている。1階に瀟洒なスクリブナー書店があった。

ちなみにアメリカの大手の出版社は長らくマグローヒル、センゲージ、ワイリー、ホートン・ミフリン、ハーパーコリンズなどで、中堅には900社くらいがひしめき、最近ではプレジャー・ブックス・グループがそのうちの中堅600社を統合しつつある。ついでに言っておくと、世界最大の出版社は2017年段階で、ピアソン(英)、リード・エルゼビア(英・蘭・米)、ヴォルタース・クルーワー(蘭)、ランダムハウス(独)、アシェット・リーブル(仏)、マグローヒル(米)、グルーポ・プラネタ(西)が上位7社になっている。2012年調べでは集英社が14位、講談社15位、小学館18位、カドカワ24位だった。

パーキンズはスクリブナー社で4年ほど宣伝担当マネージャーをしたのち編集部に移ると、老練なブラウネル編集長のもとでの校正三昧と雑用をしつづけた。

これは退屈ではない。校正することは編集者の基礎体力をつくるし、雑用をしていくことは編集力が及ぶべきノード(結節点)を体感させる。校正と雑用は編集力の基礎として絶必だ。最近の日本の編集者が校正をしなくなったのは(プロの校正者に任せっきり)、日本の編集力の残念な縮退を示すものだろう。

やがてパーキンズはときどきチェーホフの翻訳ものなどを手掛けるようになった(日本の翻訳もの編集者はかなり有能である)。そんなおり、詩人ジャーナリストのシェーン・レズリーが「こんな原稿を預かっているのだが」といって、『ロマンティック・エゴイスト』という作品をスクリブナー社長に見せた。

社長は一瞥して編集長にまわし、それが編集部員に下ろされて何人かが読んだのだが、ほぼ全員が「読みづらい」「つまらない」「へたくそ」という反応だった。だが、パーキンズだけは違った。「ここには何かがある」と感じた。

これがスコット・フィッツジェラルドとの出会いだった。まだ23歳の青年だったが、何かキラリと光るものがある。パーキンズは語り口を一人称から三人称に改め、いくつかの改善を施せば、うんと輝くと見た。パーキンズのこうした文章編集力の技は、大学時代にチャールズ・コープランドの「文章指導講座」を受けたのが大きかったという。

フィッツジェラルドはパーキンズの言う通りにした。『ロマンティック・エゴイスト』はタイトルも『楽園のこちら側』に変わり、出版された。しばらく書評などの反応がなかったのだが、やがて「真に驚嘆すべき作品」「構成は独創的で、作風は洗練されている」「ほとばしる才気はアメリカの著作には稀だ」「一つの世代が世界の関心を集めた」とベタほめになった。

その後、パーキンズはフィッツジェラルドの『美しく呪われた人』『偉大なるギャツビー』を世に送りだす。『ギャツビー』についても、パーキンズは主人公ギャツビーの生き方の根拠になる背景やクセやセリフに注文をつけた。本書にはそのやりとりが細かく追っかけられているが、映画では扱っていない。

そのうち若きアーネスト・ヘミングウェイに出会った。1925年くらいのことだ。不安を抱え、中身が大きく、しかしまことに勝手気儘な青年だ。けれども才能にはケタはずれのところがある。パーキンズは『日はまた昇る』が「悪徳」をどう描くかに注目し、放埒にならないように、反感を買わないように指南した。

こうしてヘミングウェイの抑制力の効いたハードボイルド感覚が一級の文学作品に仕上がっていった。「ロスト・ジェネレーション」(失われた世代)というブランドにもなった。

さきほども書いたように、映画ではヘミングウェイとのやりとりもいっさい出てこない。ぼくはフィッツジェラルドとヘミングウェイに対するちょっとした指南場面(暗示と抵抗の妙)を少し挟んでもいいと思ったが、グランデージはそうしなかった。トマス・ウルフ一本に絞ったのである。

トマス・クレイトン・ウルフは、20世紀前半のアメリカ文学で燻し銀のような魅力を放っている。

ノースカロライナのアシュビル出身で、吃音だが、言葉を交わすことに強烈な欲望があり、脚本家をめざしていた。処女作『天使よ故郷を見よ』(新潮文庫・講談社文芸文庫・三笠ライブラリー)は自伝的ではあるものの、たいへん実験的なもので、ウィリアム・フォークナー(940夜)は「ウルフは自分たちの世代で最も才能のある作家だ」と言った。ビート・ジェネレーションのジャック・ケルアック、SFのレイ・ブラッドベリ(110夜)、フィリップ・ロスらは、みんなトマス・ウルフから勁(つよ)い影響を受けたはずである。

しかし、パーキンズからすると、ウルフは「書きすぎ」だった。『天使よ故郷を見よ』の原稿をもらって日夜、徹底査読をすると、実に6万6000語ほどを削った。主人公ユージーンのキャラクターを際立たせるためだ。

次の『時と川について』はプルースト(935夜)の『失われた時を求めて』の向こうを張るような大作だったが、これまたパーキンズは大幅なカットを試みて、数冊になるはずの分量をなんと1冊にした。マラソンランナーに400メートルを疾走させたようなものだ。

パーキンズとウルフはたいていウルフの部屋で一緒に推敲をした。パーキンズが口頭で難点を指摘し、ウルフがそれに応える。ウルフは冷蔵庫に凭れたまま立って、その場で原稿を書きなおすのだ。映画でもそのやりとりが味のある場面になっている。

どんなところをパーキンズは攻めたのか。第2作を受け取ったあとの指示メモが残っている。

(1)冒頭の場面の男をもっと年配にする。(2)成功にかかわる箇所は削除。(3)逮捕と投獄の場面は対話形式で深める。(4)都会に出た最初の1年と大学の場面は「車に乗った男」と「エイブラハム・ジョーンズ」のエピソード素材を使うこと。(5)情事の話は出会いからおわりまで描く。(6)嫉妬と狂気の場面を随所にちりばめたほうがいい。(7)帰郷の旅、故郷への思い、新興都市の叙述をふやし、「もうそこに住めない」というふうに広める。(8)「決して変わらぬもの」をどう表現するか。(9)地下鉄の死の場面など、その夜のエピソードだけで仕上げる。(10)娘についての部分は削除。(11)どの場面もできるかぎり会話だけで締めくくる。(12)少年時代の回想に、もっと多くのエピソードがほしい。

そうとうに凄い。ここまでの推敲のための指摘は、フツーの編集者にはできない。若い作家相手だからできたのだろうけれど、これこそがパーキンズの時代的編集力なのである。パーキンズの帽子がつねに唸ったのだ。

推敲はテキスト編集のキモである。推したり敲(たた)いたりして、文章を冶金することをいう。すでによく知られたことだが、「推敲」という言い方は唐代の故事から来た。

賈島が科挙を受けるために長安に馬で来たとき、「僧は推す月下の門」という詩句を思いついたのだが、馬上でそんな言葉の出し入れを試みていたので、向こうからの役人の行列に突っ込んでしまった。すぐに取り押さえられたとき、行列の主人であった韓愈から「なぜ馬上で我を忘れたのか」と聞かれ、「僧は推す月下の門」を「推す」とするか「叩く」とするか迷っていたからだというと、韓愈がすかさず「敲く」がいいだろうと言った。

これが「推敲」の故事由来だが、ほかにも「彫琢する」「斧正を請う」「修訂する」「彫心鏤骨」「筆削」「換骨奪胎」などとも言う。英語のギョーカイ用語では、ふつうは“elaboration”とか“polish”とか“improve”という。拡張したり、整えたり、改良したりするわけだ。エラボレートというのは「入念に仕上げる」といった意味だ。

しかし、本気の推敲には多少の荒療治も必要である。そういう手直しはボーリング(掘削する)、アラインメント(整流する)、ブリコラージュ(修繕する)、メイクアップ(化粧する)のほうが近い。

ぼくも推敲には時間をかける。とりあえず書き切ることが最初の目標だが、その書き上がった原稿がそのまま活字になったりウェブになったりすることは、めったにない。1度直し、2度目に手を入れ、3度目では文体や要旨が変わる場合が少なくない。この千夜千冊でも、打ち上がった文章をプリントしてから、最低3回、ふつうは5回ほど赤を入れる。それでも納得のいく文章はめったに仕上がらない。

小説にも推敲は付きものである。作家はしょっちゅう文章をいじるオナニストなのだ。しかしいったん草稿になった作品に手を入れるのは、それが構成や場面のメイクアップとなると、かなりの大事(おおごと)だ。ときに手術も必要になる。

そうなると、アニー・ディラード(717夜)のような「半分捨てる」という覚悟があればともかくも、多くの作家には手に負えない。ましてデビュー数作でそこまでは、できない。

そこで編集者が助け舟を出すのだが、よほどの「仕上がり」に対する確信がなければ、パーキンズのような微細な助言はなかなか出てこない。パーキンズの助言は「リメーク」(あるいはリフォーム)に近かったのだ。

ぼくの経験では、リメークするのに最も重要なのは「リロケーション」と「アナロジカル・リプリゼンテーション」である。

まずは言葉や文章が示す「トポス」(登場人物の立ち位置)を少し移し替える。そうすることでトポスによって「トピック」(出来事)の立ち上がる位置や読者に見える角度が、変化する。言葉には必ず「地」の言葉と「図」の言葉があるので、このどちらかを変化させるのだ。これがリロケーションだ。

次に、場面記述に必要なアナロジーの隙間をとらえて、ここに「緻密な毛」と「連想の翼」をはやしていく。そのために表現をメタフォリカルにするとはかぎらない。ぶっきらぼう、鋭い会話、そっちのけ、情景描写、ほのめかし、服装の変更、そのほかいろいろの表現を使う。要は読者がそこから(その文章にさしかかっているところで)連想できるイメージのスピードを保証することなのである。とくに「みっちり」か「ほわほわ」かを読者にわからせる。そのわからせるためのスピードには「渋滞」もある。これがアナロジカル・リプリゼンテーションのコツなのだ。

ウルフの作品は評判がよかったぶん、宿敵からの批判も少なくなかった。とくにバーナード・デ・ヴォートが、ウルフの才能をつくっているのは裏にいるマックス・パーキンズだと見抜いて、ウルフのものは「工場で生まれている」と揶揄した。

あれは工場で製造されているクルマみたいなものだというのだ。こうした「評判」や「批評」はたいてい出てくる。「難癖」もあるし「炎上」もある。しかし、パーキンズはむろん、ウルフ自身もこの批判には敢然と立ち向かった。まさに文学とはなんらかの「編集工場」でこそ生まれていくのだと断じたのである。

本書はオンリー・イエスタディのアメリカ文学がどのように生まれていったのか、そこを人物がらみで伝えためずらしい本だった。それにつけても、マックス・パーキンズのような編集者は日本にもけっこういたはずだが、残念ながら、そういう個々の編集力をたっぷり紹介する本がないということだ。いつかこういう本が登場してきてほしいと思う。

漱石(583夜)ばかりに詳しくなってもらっても、困るのだ。谷崎(60夜)や内田百閒や三島(1022夜)や中上健次(755夜)の陰に、どんな「編集帽子の魔法」が介在していたのか、知らせてほしいのだ。

⊕ 名編集者パーキンズ(上・下) ⊕

∈ 著者:A・スコット・バーグ

∈ 訳者:鈴木主税

∈ カバーデザイン:間村俊一

∈ カバーデザインフォーマット:Malpu Design(清水良洋)

∈ 発行者:藤田博

∈ 発行所:草思社

∈ 本文組版:一企画

∈ 印刷所:中央精版印刷

∈ 製本所:大口製本印刷

∈∈ 発行:2015年6月8日(上・下)

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第一部

∈ 第一章 本当のもの

∈ 第二章 楽園にて

∈ 第三章 生い立ち

∈ 第四章 拡張の年

∈ 第五章 新しい家

∈ 第六章 仲間たち

∈ 第七章 人格者

∈ 第八章 心のこもったささやかな援助

∈∈ 第二部

∈ 第九章 信頼の危機

∈ 第十章 助言者として

∈ 第十一章 悲しみの日々

∈ 第十二章 女と男

〈以下、下巻〉

∈ 第十三章 時間との戦い

∈∈ 第三部

∈ 第十四章 再び故郷に帰る

∈ 第十五章 危急のとき

∈ 第十六章 手紙

∈ 第十七章 訣別

∈ 第十八章 悲しみの風

∈∈ 第四部

∈ 第十九章 すべてのものの季節

∈ 第二十章 縮小のとき

∈ 第二十一章 灰色と黒の肖像

∈ 第二十二章 最後

∈ 感謝のことば

∈ 訳者あとがき

∈∈ 文庫版あとがきにかえて 野中邦子

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

A・スコット・バーグ(A.Scott Berg)

1971年、プリンストン大学卒。パーキンズを扱った卒業論文でチャールズ・ウィリアム・ケネディ賞受賞。また本書を原案として、2016年に映画化『ベストセラー編集者バーキンズに捧ぐ』。他の著作に『虹を掴んだ男ーサミュエル・ゴールドウィン』(文藝春秋)、ピューリッツァー賞受賞の『リンドバーグー空から来た男』(角川書店)、キャサリン・ヘップバーンとの交友を回想した“Kate Remembered”など、全米ベストセラーとなった評伝を多数発表している。ロサンゼルス在住。

鈴木主税(Chikara Suzuki)

1934年東京生まれ。2009年没。翻訳家。ウイリアム・マンチェスター『栄光と夢』(草思社)で翻訳出版文化賞受賞。主な訳書にポール・ケネディ『大国の興亡』、アラン・ブロック『ヒトラーとスターリン』ディー・ブラウン『わが魂を聖地に埋めよ』(いずれも草思社)、サミュエル・ハンティントン『文明の衝突』、ノーム・チョムスキー『メディア・コントロール』(ともに集英社)、ジョセフ・スティグリッツ『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』(徳間書店)、サイモン・ウィンチェスター『博士と狂人』(早川書房)ほか多数。