トポフィリア

人間と環境

せりか書房 1992/ちくま学芸文庫 2008

Yi-Fu Tuan

Topophilia―A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values 1974

[訳]小野有五・阿部一

編集:(せりか)船橋純一郎 協力:大室幹雄・池上善彦

装幀:工藤強勝

おそらくミルチャ・エリアーデ(1002夜)が、或る場所には「まったく異なった秩序に属する何か、われわれの世界には属さない何ものかの顕現がある」ということを、最初に高らかに宣言したのである。エピファニー(顕現)をおこすもの、それは場所がもっている何かなのだ。

こうしてベルクソン(1212夜)を筆頭に、さまざまな場所についての蘊蓄や憧憬を語る者があらわれた。しかし、そうした言述の多くは「場と心の関係」を解読しきれない。たとえばガブリエル・マルセルは「人間を場所から切り離して理解することはできない。人間は場所なのである」と言った。その通りだ。その通りだが、それなら動物のすべてにとっても、さらには植物のすべてにとっても、そして微生物のすべてにとっても、場所と存在とを切り離すことはできない。もとより場所は存在そのものなのだ。いや微生物ともなると極小の場所ごと移動可能にすらなっている。

ルネ・デュボス(10夜)は「私は場所の正確な外見よりもその雰囲気のほうをおぼえている」と言う。おそらく誰もがそうであろう。われわれの知覚にはタテ・ヨコ・ナナメ・奥行では計測できない雰囲気についての知覚装置があるようなのだ。この見方も当たっている。当たってはいるが、この記憶に残りうる雰囲気とはいったい何なのか。なぜ場所の雰囲気はおぼえられるのか、そこは突きとめられてはいない。

一方、ハイデガー(916夜)はわれわれには場所に対する「慎み」がおこるのではないかと推測していた。そこで「場所は人間の自由と実在性の奥深さを解くもので、それによって人間を位置づけている」としたのだが、これでは気分は香(かぐわ)しいけれど、納得できるほどの説ではない。イマイチである。

そんななか、「空間の概念以前に、心理的により単純な場所の概念がある」と言ってのけたのは、意外なことにアインシュタイン(570夜)だった。ぼくはこの見方が一番当たっていると思ってきた。われわれは空間(space)よりも場所(place)に親和性をもってきたのだ。

場所にはその場所になるべき何かが備わっている。その場所からはきっと何かが醸成されているか、何かが放埒されている。その何かによって、そこは特別な場所になる。この「何か」はいまいましいことに、なかなかはっきりしないものなのだけれど、その場所に自分が愛着をもてたかどうかは、すぐわかる。誰もが「好きな場所」や「ヤバイ場所」はいろいろ思い当たるのだ。

数人で旅館の一部屋に泊まることになると、着いた当初にその部屋での数人の居場所が決まり、みんなで写生に行くと、数十人がイーゼルを立てたりスケッチブックを開く位置が、三々五々に決まっていく。場所の好き嫌いは、なぜか即座に決まることが多いのだ。

小さなころ家族で観光地や神社仏閣に出掛けると、記念撮影をした。このとき父が「もうちょっと右や」とか「いや、あっちの方がええな」と言って、母やぼくや妹の立ち位置に口を出す。父がどんなつもりで立ち位置を決めているのかは見当がつかなかったけれど、他の家族の記念撮影も似たものだということに気がついた。家族ごとにあちこちの場所を選んでいる。メモリアルな記念写真には何かが関与しているだろうと思ったものだ。

場所に敏感なのは記念写真のときばかりではない。画家のフェルメール(1094夜)もダリ(121夜)も、北斎も広重も、プロの写真家のアンセル・アダムスも杉本博司も格別の場所を選んできた。

それはアングル(angle:視角)やヴィスタ(vista:景観)やシーン(scene:場面)でもあったが、これらのもっと奥にあるトポス(topos)そのものの選択でもあった。

NHK日曜美術館での竹内栖鳳特集の案内役を頼まれたとき、栖鳳が1900年のパリ洋行で入手した絵葉書に影響を受け、そのころ活躍しはじめていた写真師たちとともに「日本画の構図」を決めていたことを知った。日本画家もまた「目の立ち位置」を写真師から借りていたのである。

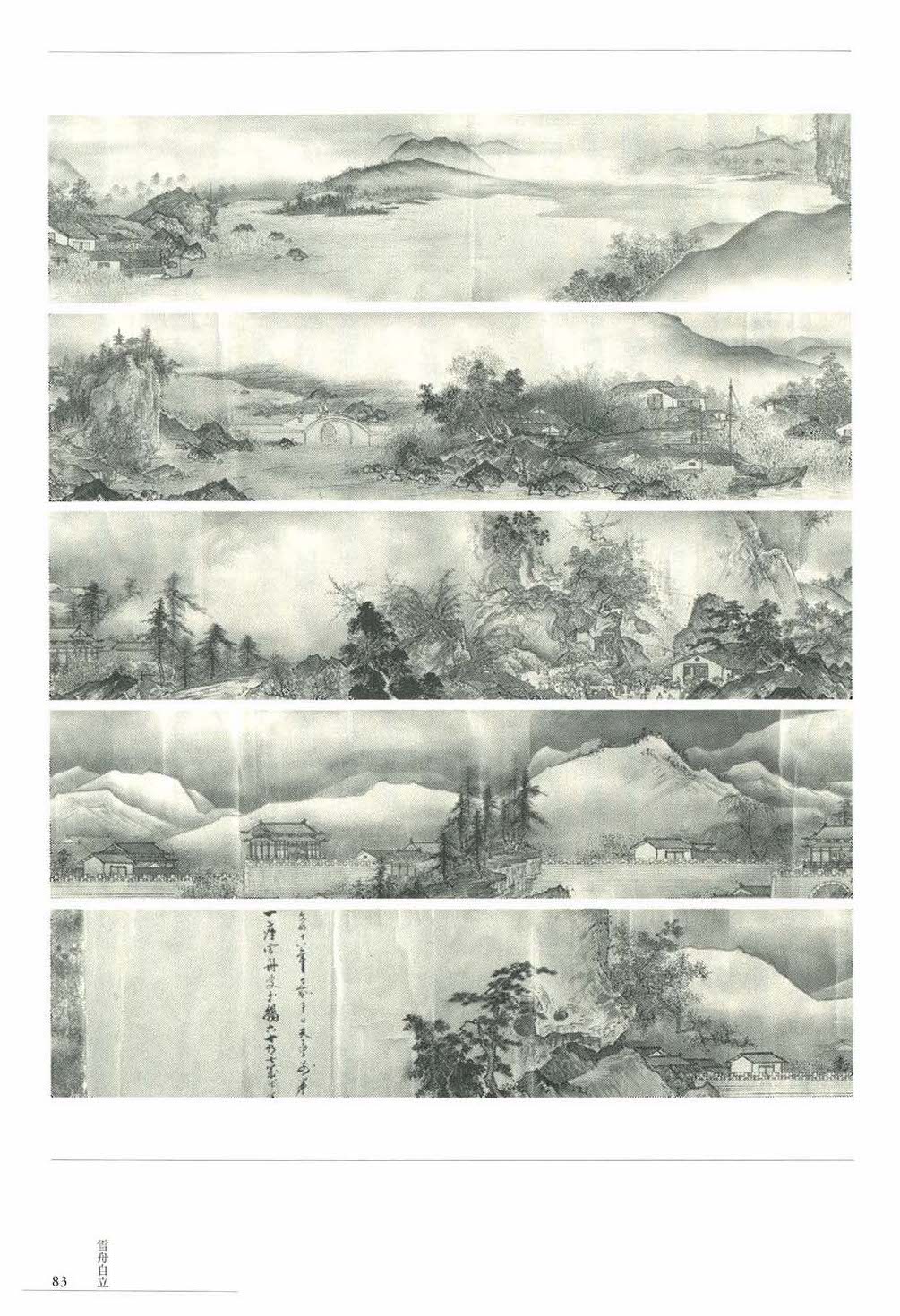

栖鳳がそんなことを始めたのではない。すでに山水画や花鳥風月画がそうだった。のちに『山水思想』(ちくま学芸文庫)にも書いたことである。

場所に対する格別な愛着感覚のことを、地理学者のイーフー・トゥアンは「トポフィリア」(topophilia)と名付けた。造語である。「場所愛」といった意味だけれど、そのままトポフィリアという言葉で使ったほうがいい。

トポス(場所・場所性・場所力)とフィリア(偏愛性・関与力)を重ね合わしたのは、まさに「場と心」をつなげるためにほしかった待望の概念重合だが、こういう概念工事を試みたのはトゥアンが初めてではない。すでにガストン・バシュラールが先駆的な名著『空間の詩学』(1957)のなかで「トポフィリ」(場所への愛)という用語を使っていた。バシュラールは「地形分析(トポアナリーズ)にはトポフィリのしるしがある」と書いた。トゥアンはそれを援用したにちがいない。

なぜトポフィリアなのかといえば、少しだけ概念上のことを説明しておくが、トポスは世界のどこかに外在する場所のこと、フィリアはわれわれの気分や意識のどこかで内在する動向である。その外なるトポスが内なるフィリアに結びついた。状態がトポフィリアであってくれるからだ。

もともとのギリシア語のトポス(topos)は場所のことである。たんなる物理的なスペースや空き地のことをあらわしていなかった。トポスは何かが喚起される場所だ。すでに素材をもつ空間のことはコーラ(khora)と呼んでいた。コーラは空間で、トポスが場所だった。記憶に結びつくのはコーラにひそむトポスなのである。

そこで、プラトン(799夜)やアリストテレス(291夜)からセネカをへてクルティウスらのラテン文芸におよぶ修辞的詩学では、またライプニッツ(994夜)やヴィーコ(874夜)に達したアルス・コンビナトリアによる思考学的展望では、トポスは「いつでも使える何かが埋まっている可能的なプレイス」のことになっていった。思考やイメージや、場合によっては出来事やコミュニケーションがそこから発祥しうる知的共有地としてのプレイスなのである。だからそこはいわば“場所庫”なのだ。

アリストテレスからヴィーコにいたる思考方法の開拓者たちは、このトポスから何かを取り出せると考えた。何かとは「情報」だ。情報はトポスから出来(しゅったい)した。そして、トポスに向かってその何かを動かす術や方法のことを、修辞学的に「トピカ」(topica)と名付けることにした。トピカは内在力が繰り出すもので、トポスはトピカが作動しなければ成立しない。トポスとトピカは相互共役的なのである。

こうしてトポスからトピカによって取り出されたものがトピック(topic)になったのである。トピカはトポスに潜在する未知な情報を何かと結び付けて外に取り出すアルス・コンビナトリアとしての結合術的な技法だったのである。トポスの鍵穴に差し込まれるのがトピカという鍵なのだ。

われわれが場所から感じるフィリアな何かとは、その雰囲気への愛着を含めての情報トピックだったのである。

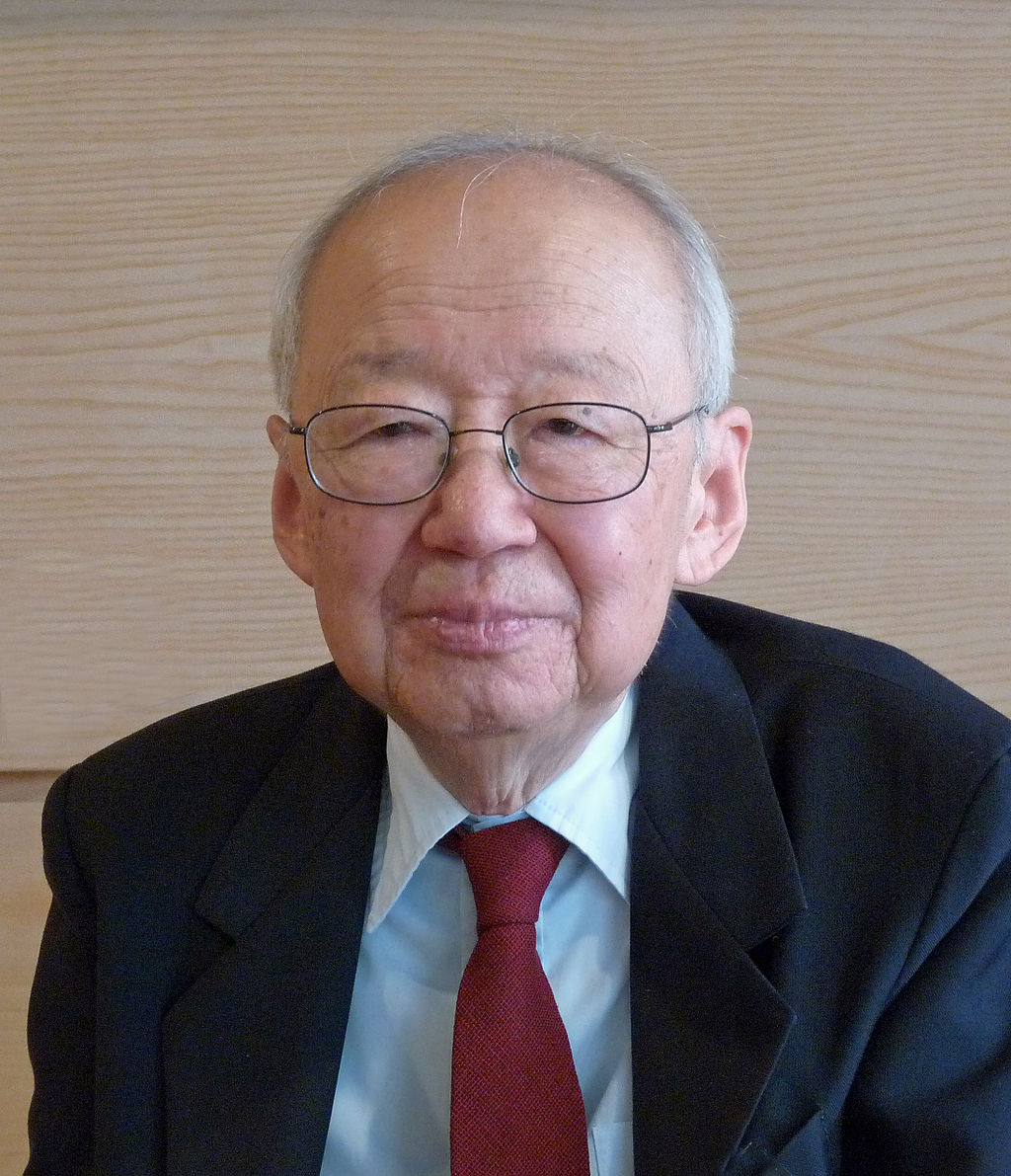

さて話を戻して、イーフー・トゥアンは何者なのか。中国の天津の素封家の生まれで、欧米で思索を鍛えた地理学者である。オックスフォード大学をへて1957年にカリフォルニア大学バークレーで地理学の博士号を取得した。

トロント大学、ミネソタ大学、ウィスコンシン大学で教鞭をとるうちに、人文主義地理学(humanistic geography)を提唱するようになった。人文地理学が社会文化の非対称性を軽視したり、風景の損壊問題に目をつぶっているのに疑問をおぼえ、「関係しあう人文地理」をおこしたくて提唱した。

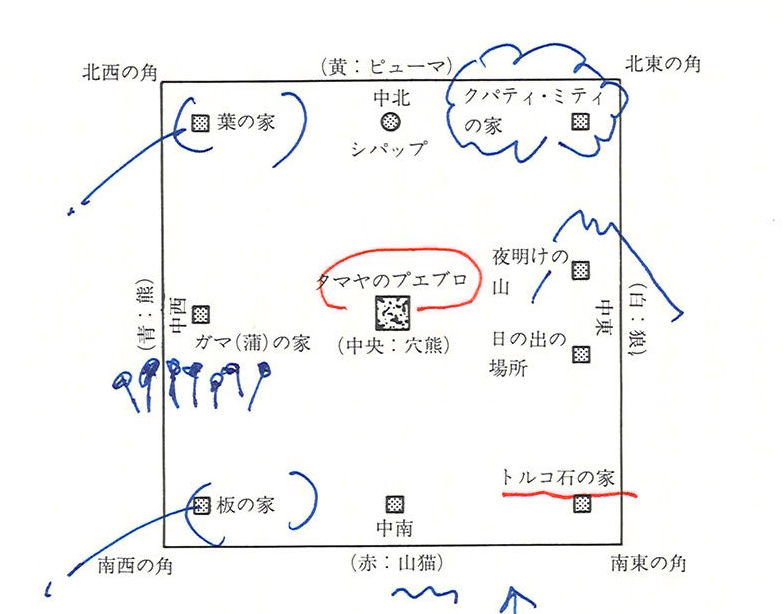

本書はその人文主義地理学によるフィールドワークにもとづいた古今東西にわたるトポフィリア一覧ともいうべきもので、イヌイットからアボリジニの場所選定感まで、シュメール人と中国人、アングロサクソン人のトポフィリアの持ち方の違い、ボストンからハーレムにおよぶ場所の特定意識の比較、ウェルギリウスからトルストイ(580夜)にいたる文芸者の場所描写の特色などを提供している。

それなりの新たな視点の提供ではあったが、残念ながら充実しているという印象はなかった。そのせいかどうかは知らないが、トゥアンは『トポフィリア』のあとにも『空間の経験』『個人空間の誕生』(ちくま学芸文庫)、『モラリティと想像力の文化史』(筑摩書房)、『恐怖の博物誌』(工作舎)を著した。空間と場所と身体とは分割しにくいものであること、それぞれに民族や個人や、風土や歴史による特別なアーティキュレーション(分節化)がおこっているだろうこと、つまりは経験的な意識はトポスの分節力によってできあがっているのではないかということなどを、縷々披露した。

その場所愛たるや、たいへん意欲的であった。ただし、表題のわりにはそれぞれが学術報告めいていて、フィリアの度合いがいっこうに濃くはない。そこには失望した。ぼくの感覚ではトポフィリアは「懐かしさ」や「執着」や「フェチ」すら伴うものなのだ。しかもその「懐かしさ」は一瞬にして感知できるはずのものなのである。

トゥアンのトポフィリア論を補うものとして、エドワード・レルフの『場所の現象学』(筑摩書房1991 原著1976)、中村雄二郎の『場所―トポス』(弘文堂1989)、「現代哲学の冒険」第7巻の共著『場所』(岩波書店1991)、それにオギュスタン・ベルクの一連の著作があった。かんたんに案内しておきたい。

レルフのものは人文主義地理学にさらに現象学の分析力を加えたもので、アレクサンダー・フンボルトの観相学(フィジオノミー)を原点に、かなり幅広い場所をめぐる議論を展開した。エリアーデ、ハイデガー、カッシーラー、ノルベルグ=シュルツ(926夜)、シモーヌ・ヴェイユ(258夜)、フランク・ロイド・ライト(317夜)、レヴィ=ストロース(978夜)、クリストファー・アレグザンダー(1555夜)などをふんだんに引用して、場所と景観がもたらす意図と意味の解読に挑んだ。

中村雄二郎(792夜)のものは、トポスとトピカの相互性に始まって、哲学や物理学や都市論の提示した「場所」や「場」を解説しながら、西田幾多郎(1086夜)の「述語的世界としての場所」を論じた。デリダやイリガライ(1127夜)のコーラ議論への言及もある。いささか生煮えではあるが、冒険に富んでいた。ぼくはこの本が発刊されたあと、何度も中村さんとトポスをめぐって話し込んだものだった。

岩波の『場所』は管啓次郎、赤坂憲雄(1412夜)、高山宏(442夜)、村田純一、今福龍太(1085夜)、雨宮民雄らの共著によるもので、この顔ぶれでわかるように、多分に文芸的、クレオール的、自己組織的な場所議論になっている。かれらはいずれも本人がトポフィリア化している連中で、そのぶん文章のほうは好きな話題へ遊弋しているふうだ。

オギュスタン・ベルク(77夜)は、和辻哲郎(835夜)を読みこんで、風土を“milieu”と捉え、そこに通態性(trajectivitet)が出入りすると見た。『風土の日本』(ちくま学芸文庫)『風土学序説』(筑摩書房)などがある。

このほかエドガー・ケーシーの大著『場所の運命』(新曜社)、デイヴィド・カンターの『場所の心理学』(彰国社)、記憶の中に埋めこまれた風景を語り尽くしたサイモン・シャーマの『風景と記憶』(河出書房新社)などがあるが、必ずしもトポフィリアの渇望を癒してくれるものではない。田中泯が場所で踊っているのではなく、場所を踊っているように、ぼくはもっともっとフェチなトポフィリアに耽りたいのである。

⊕ トポフィリア ─ 人間と環境 ⊕

∈ 著者:イーフー・トゥアン

∈ 訳者:小野有五・阿部一

∈ 装幀:工藤強勝

∈ 発行者:佐伯治

∈ 発行所:せりか書房

∈ 印刷:信毎書籍印刷

∈∈ 発行:1992年1月16日

∈ 著者:イーフー・トゥアン

∈ 訳者:小野有五・阿部一

∈ カバーデザイン:工藤強勝

∈ カバー写真:小野有五

∈ 装幀:安野光雅

∈ 発行者:熊沢敏之

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷所:中央精版印刷

∈ 製本所:中央精版印刷

∈∈ 発行:2008年4月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 日本語版への序

∈ 第一章 序論一般的な心理構造と反応

∈ 第二章 知覚の一般的特徴

∈ 第三章 一般的な心理構造と反応

∈ 第四章 自民族中心主義・対称性・空間

∈ 第五章 私的な世界 ― 個人の違いと嗜好

∈ 第六章 文化・経験・環境への態度

∈ 第七章 環境・知覚・世界観

∈ 第八章 トポフィリアと環境

∈ 第九章 環境とトポフィリア

∈ 第十章 コスモスから景観へ

∈ 第十一章 理想都市と超越性の象徴

∈ 第十二章 物理的環境と都市の生活様式

∈ 第十三章 アメリカの都市 ― 象徴体系・イメージ像・知覚

∈ 第十四章 郊外とニュータウン ― 環境の探求

∈ 第十五章 要旨と結論

∈ 原注

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

イーフー・トゥアン(YI-FU TUAN)

1930年中国で生れる。中国系アメリカ人。オックスフォード大学で修士号、カリフォルニア大学バークレー校で博士号取得。現在、ウィスコンシン大学マディソン校名誉教授。70年代に現象学的地理学の旗手として颯爽と登場し、今日では、世界的な第一人者として知られている。本書のほか邦訳書に『空間の経験』『愛と支配の博物誌』『個人空間の誕生』『コスモポリタンの空間』『感覚の世界』『モラリティと想像力の文化史』などがある。