父の先見

文春新書 2005

この本をとりあげた理由はいくつもあります。一言でいえば「文化は本から生まれ、本で崩れる」ということなのですが、いや、もうちょっと親密な話もあるのです。

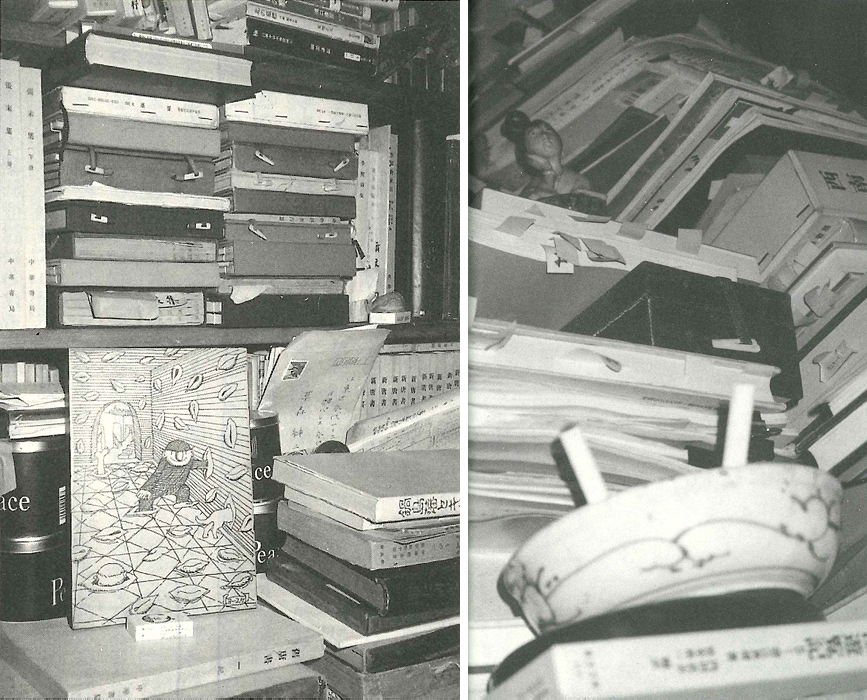

第1に、ぼくはまだ草森さんに哀悼の辞を表していないのです。草森さんは2008年3月20日、門前仲町のマンションで4万冊の本たちに埋もれたまま亡くなりました。心不全。70歳でした。なのにぼくはまだ何も書いていなかったのです。だから本書をとりあげたい。

第2に、世の中には草森紳一を知らない連中があまりにも多すぎます。これはいけない。とくにクリエイターやオタクが草森さんの凄さを知っていないので、せめて供養のために草森本を強要したいのです。草森紳一という男の生きざまについても知ってもらいたので、できれば、友人や仕事仲間たちが通夜でワイワイ言うように粋な追悼文を寄せ合った『草森紳一がいた』(回想集を作る会・限定1000部)という500ページものを読んでほしいのですが、これはなかなか手に入らないかもしれないので、いまはその香りを漠然と想像してください。

第3に、草森さんの本に対する執着が尋常じゃない、生半可じゃないということを伝えたいのです。

慶応の中国文学科を出て、婦人画報社で「メンズクラブ」や「婦人画報」を編集していたころはまだしも、1973年に『江戸のデザイン』(駿々堂出版)を上梓したころからしだいに本漁りをするようになり、ナチスの本質を「宣伝」と捉えた驚くべき研究書『絶対の宣伝』全4冊(番町書房)を執筆するころにはすでにして病膏肓状態で、80年代後半からはついに収入の約7割が書籍代に消えるようになったのです。だいたい月に150冊を買っていた人でした。こういう人に敬意を払わないで、どうするんですか?

第4に、この『本が崩れる』を、松丸本舗が消滅した直後の千夜千冊にしたかったというのが時宜上の本音です。なんといってもタイトルがいい。あの『関揺れる』(1462夜)に匹敵します。中身はあとでちょっとだけ案内しますが、この本ほど2012年9月30日の台風満月のあとの千夜千冊にふさわしい本はないのです。

第5に、実は草森紳一とぼくには自慢の共通点があるのです。それは「やたらに本が好きなヘビースモーカー」というものです。煙草は二人とも一日3箱以上で、お互いにいくらチェーンスモークしても大丈夫。ただし草森さんは両切りショートピース専門で、ぼくはいまはキャスター3ミリですから、これは兜を脱ぎます。脱帽しなければいけません。「参りました」と言うべきです。

蔵書数のほうはぼくのほうがやや多いようですが、古書については草森さんが断然に圧倒していました。だから不幸にも、いや見事なことに、草森さんには古本屋の借金が残ってしまったんです。ぼくには丸善の借財が残りました。

第6に、草森さんは本格的な李賀(1178夜)の研究者でした。ぶっちぎりだったでしょう。残念ながら一冊(大冊)にまとめられなかったのは、松山俊太郎がインド哲学をあまりに連環的に書きすぎて、一冊(大冊)にまとめられなかったのに似ていて、そこが感動的なのです。

また副島種臣の書文化の大研究者でした。本書にも秋田に副島の跡をたずねる話が出てきます。でも、これも本にはなってはいない。草森さんにはそういう未完の原稿がいっぱいあるのです。これぞ、読書著作人たるべきものの真骨頂です。

第7に、草森さんの随筆は「着想文」ともいうべきもので、これが抜群におもしろいので読んでほしいのです。飄々痛快、くねくね大胆、細心遊撃的です。たとえばぼくの好みでいえば、『あやかり富士』(翔泳社)、『本の読み方』(河出書房新社)、『不許可写真』(文春新書)、『記憶のちぎれ雲』(本の雑誌社)などは、目から鱗がばらばら落ちて拾えないほどですし、『「穴」を探る』(河出書房新社)なんて本は老荘思想をこのように見るかというほど、虚を突かれます。

ちなみにぼくは、かつて『見立て狂い』(フィルムアート社)を読んで、草森さんと会うことになったのでした。こういう人の本を紹介しないでは千夜千冊ではないのです。

このほか、手塚治虫(971夜)のマンガを最初に批判して、いまだこの視点を超える批判が出ていないという点でも、特筆できます。

このこと、あえてふれておきますが、45年前の1966年の「話の特集」に、草森さんは「手塚治虫の功罪」という文章を早々に書いたのです。矢崎泰久という編集長には、これを読めば手塚さんがすっ飛んでくるはずだと言っていたようです。次のような指摘をしたのです。

①ページを開いた瞬間の印象はガタガタに全体が混乱していて、廃墟のようだ。②セリフの運びが澱んでいて、ムダが多い。③擬音の効果がポイントをえていない。④映画的画面転換が、やたらに角度に凝るシンマイの映画監督のようである、等々。

こんなふうに手塚マンガにケチをつけた御仁は、アトにもサキにも草森紳一一人だったでしょう。

というわけで『本が崩れる』です。

こんなことが、あったのです。あるとき、草森さんが窮屈な風呂場の半開ドアをあけて中に入ったとたん、何か鋭い突風のようなものが背中のほうでおこったなと感じるやいなや、ドドッと音がして堆(うずたか)く積んだ本が倒れてきて、草森さんは風呂場に閉じ込められたのでした。

本書はまさに、この「本が崩れる」事件から始まるのです。積まれた本は一瞬に倒壊したのではないらしく、一カ所が崩れ、あちこちに連鎖反応をしながらまたドドッ、ドドッを繰り返して、ついに風呂場の入口を乱雑カンペキに塞ぎこんだというのです。

つまりは部屋のありとあらゆる場所に入れこんでも、それでもまだ入らなくなった本の山を、草森さんは洗面脱衣場なんぞにまで侵出させていたのです。それですでに風呂場の入口は半ドアで、身をすべらせて入っていたんですが、このときばかりは復讐を受けたのです。「知の報い」がやってきたのです。で、草森さんはむろんここから脱出しようとするのですが、それがまったく不可能であることを悟るんです。本に監禁されてしまったわけだから、まあ本望でもあるんです。

しかし、独り身の一人暮らしで、このままでは半死半生です。それでどうなったかというとそのことを、なんと67ページにわたって詳述しているのです。まことに呆れた随筆です。

途中、あきらめて熱い風呂に入ったりした心境、かつて吉田健一(1183夜)がどこかの古い講堂で講演会で退場しようとしてドアのノブがあかなかった滑稽な事情、隣りの住人の猫好きな老婦人のこと、筆圧が強くてついに腱鞘炎(書痙)になったのでいまは毛筆で原稿を綴っていることなど、べつだんそんなことを書かなくても事故の顛末を説明できそうなのに、そういうことをうねうねと入れこんでいるので、たんなる風呂場幽閉事件「本が犯人だった」が67ページにも及んだのです。

結論は、風呂の湯かき棒を真っ裸の悪鬼となって、悪戦苦闘のうえドアにねじこみ、青息吐息でなんとか脱出したようです。人間ではなかったと言ってました。

以上が『本が崩れる』のタイトル通りの体験の話で、このあとは秋田で副島種臣の軌跡をさぐるという旅の顛末になるのですが、これまた紆余曲折がおもしろいのです。

何がおもしろいかというと(旅の話は省きますが)、これを読むと草森さんがどのように本を読んでいるかが手にとるようにわかるからです。今日はとりあげなかった『本の読み方』には、ぼくは「読書の病気」にかかるために本を読んでいくということがはっきり宣言されています。で、そんな病気にかかればどこか挙動に非現実的なところや変なところがあらわれるだろうから、それに忠実に生きられるようになると断言しているのです。

これ、ジンセーの大哲学です。人は忠実に生きることがたいへん困難なものですが、読書に徹しているとそれができるようになっていくという妙義を証しているのです。

文化というものは「むだ」と「隙間」でできています。経済というものは「むだ」と「隙間」を殺そうとしてます。それを埋めているのが本というもので、草森さんはその埋めている本を辿りに辿って生きているうちに、その読み方の内部文脈において忠実な外部ジンセーを送れたというのです。これは達人芸に属します。

草森さんは北海道の河東郡音更村の生まれで、中学校で野球部に入り、その野球感覚が帯広高校まで続くのに病弱だったため、野球をあきらめた少年でした。で、本書には「素手もグローブ」という野球を追憶したさまざまな話が入っています。

ちなみにその後の草森さんのことを紹介してしまいますが、このあとは野球のかわりに映画に熱中し、ドストエフスキー(950夜)を読んでこの作家の恐るべき何かに傾倒してしまったので、ついで早稲田の露文を受験します。ただし失敗。浪人時代は一転、アンリ・ルソーに没入します。

それで次に慶応の中国文学に入り、モダンジャズに溺れます。中国とジャズが一緒なんです。変わってますね。でも、奥野信太郎の授業で李賀を知り、これは一生のテーマだとそれはそれで決めるんですが、そのくせ大いに濫読しはじめたのはダシール・ハメット(363夜)やジョルジュ・シムノンやポール・ボウルズでした。めちゃくちゃセンスがいいんですね。

けれども卒論はまたきっちり戻って、李賀でした。500枚も書いたようです。書きすぎです(ぼくも痛い目にあいましたが、草森さんに原稿を頼むと、制限枚数を大幅に破ってくるのです。それはこの当時からの獰猛な習性でしょう)。

卒業後は映画で『三国志』を撮りたいという、ただその一念で東映の入社試験に挑みますが、失敗。続いて松竹にも落ちて、それで、さっきも書いたように婦人画報に入るのです。

ここで外国雑誌に次々に出会い、デザイン・写真にめざめます。めざめるだけでなく、大倉舜二や立木義浩と交流がおこって、一挙に宣伝世界の「通」になるんです。28歳のときにビートルズが来日したときは赤坂のキャピタルホテルの部屋に入って浅井慎平・鶴本正三らとばっちり取材もしています。

あとはフリーライターとなり、『江戸のデザイン』以降は「物書き」一瀉千里です。こんなに文化文脈の解読において「通」な人はいませんでした。それがフランク・ロイド・ライト(978夜)を書いても、コンパクトカメラについて書いても、ナチスを書いても「通」なのです。

さて、本書の残り三分の一は喫煙についての「この世に思い残すこと無からしむ」です。煙草一辺倒の文章が続きます。

草森さんは煙草を愛することは本来の性格であって、生き方の反映であると確信している人でした。だから途中で禁煙など、決してしなかった。当然でしょう。とくにその喫煙人格の範を永井荷風(450夜)に求めていたようです。この気分、ぼくもすごくよく判ります。

本書にもウェブにも草森さんの写真がいろいろ入っていますが、その大半は煙草を手にしています。

ところで、亡くなった草森さんを偲んで、いろいろの動きがおこっています。嬉しいことです。

大修館書店からは『文字の大陸・汚穢の都』が上梓され、ウェブには「白玉楼中の人」という草森紳一記念館がスタートしました。蔵書リストも2009年に31618冊の入力を了えたようです。実際の蔵書はかなりのものが帯広大谷短大とともに、音更小学校の旧校舎に寄贈されたようです。それは「崩れた本の山」という名のコレクションになったのです。

松丸本舗の5万冊の本は翌日にはすべて返品になりました。商品だったのだから、仕方ありません。記憶の中の文脈とある程度の写真はその文脈を残響しているけれど、仕方ありません。

ぼくの蔵書は、仕事場に5万冊ちょっと、自宅に1万冊くらいですが、さてどうなるか。地震などで本が崩れる前に、まずは赤坂から赤堤通りの新たな仕事場に移して、再配置しようと思っています。冬将軍が街を歩きはじめた頃になるでしょうが、その節はどうぞ覗きにきてください。

『随筆 本が崩れる』

著者:草森紳一

装幀者:安野光雅

目次文字:坂崎重盛

発行者:細井秀雄

発行所:文藝春秋

2005年 10月20日 第1刷発行

印刷所:理想社

付物印刷:大日本印刷

製本所:大口製本

【目次情報】

本が崩れる

素手もグローブ ―戦後の野球少年時代ー

喫煙夜話「この世に思残すこと無からしめむ」

〈跋〉やわらかい本 池内紀

〈帯:推薦〉坪内祐三「まるで21世紀の植草甚一だ」

【著者情報】

草森紳一(くさもり・しんいち)

1938年北海道生まれ。慶應義塾大学中国文学科卒業。「もの書き」を自称、文学、宣伝、美術、書、ファッション、カメラ、デザイン、マンガなど、広範な分野にわたって著述がある。1973年『江戸のデザイン』(駸々堂出版)で毎日出版文化賞受賞。2008年3月、大量の蔵書を遺し逝去。著書に『ナンセンスの練習』、『円の冒険』、『絶対の宣伝 ナチス・プロパガンダ(全4巻)』、『素朴の大砲 画志アンリ・ルッソー』、『コンパクトカメラの大冒険』、『随筆 本が崩れる』、『荷風の永代橋』など多数。書籍未刊行の原稿が膨大に遺されており、死後、『夢の展翅』(青土社)、『不許可写真』(文春新書)、『「穴」を探る』(河出書房新社)など、続々発刊されている。

【関連サイト】

▶ 崩れた本の山の中から:草森紳一蔵書整理プロジェクト

▶ その先は永代橋:草森紳一をめぐるあれこれ

▶ 白玉楼中の人:草森紳一記念館

【帯情報】