父の先見

平凡社東洋文庫 1969~1971

T.E.Lawrence

Seven Pillars of Wisdom 1935

[訳]柏倉俊三

トマス・エドワード・ロレンス。

日本ではD・H・ロレンスと区別するためか、もっぱら「T・E・ロレンス」とか「アラビアのロレンス」とか表記する。ぼくはフルネームでトマス・エドワード・ロレンスと言いたい。この男には省略は似合わない。

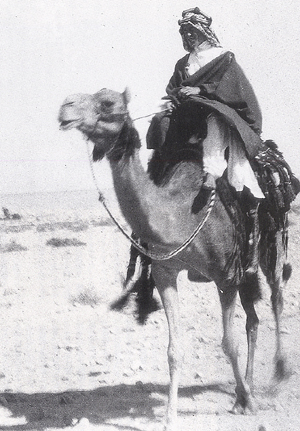

その省略が似合わないロレンスがどのくらいの背丈だったかということを知って、とても驚いたことがある。165センチなのだ。イギリス人にしてはかなり低い。ぼくよりも5センチ低い。その後に百枚をこえる写真を見たが(印刷物だけでなく、ロレンス展でナマ写真もかなり見た)、子供時代も青年時代もアラビアでも、やっぱり低い。“ちび”なのだ。

しかしロレンスが“ちび”だなんて、詳しい評伝や詳しいアルバムを知るまでは、ずっと思っていなかった。

この意外の理由ははっきりしている。デヴィッド・リーン監督の映画『アラビアのロレンス』(1962)のピーター・オトゥールのロレンスが美しくも高すぎたのである。ピーター・オトゥールのロレンスがその相貌、その瞳の色、その声、その仕草、その容姿を含めて、あらゆる点から見て無比無類であったからだ。唯一、ロレンスの165センチがオトゥールの190センチになったことだけが、実物とは異なっていたわけだ。

けれども、本物のロレンスがオトゥールのように美しかったことは訂正する必要がない。碧眼のロレンスは熱砂の砂漠に抜ける美貌の持ち主だった。土方巽に『美貌の青空』という著書のタイトルがあるように、そのように美貌だった。

もっとも背が低かったことは、ロレンス自身にとっては看過できないことだったようだ。

たとえば少年期のロレンスはきわめて俊敏で体力もあり、スポーツが大好きな少年だったのに、団体競技をけっして好まなかった。徒歩旅行や一人で自転車で遠出すること好んだ。

単独犯なのだ。孤軍者なのだ。スポーツだけではなく、さまざまなことを単独で敢行することを選んだ。孤高を好んだ。そのためか友人たちからは「うちとけない奴だ」と思われていた。10歳のころには家出もした。そのときはコーンウォールのセント・モーズで要塞砲兵隊の少年兵を志願した。

よく知られているように、ロレンスは「アラブの反乱」で過激な戦闘にかかわっただけでなく、その後も一兵卒としてイギリス空軍に所属することを希望しつづけたのである。そのように少年兵を志願したことといい、無名の一兵卒を志望ことといい、それらの行動にはロレンスの頑ななまでの孤軍者としての意志を感じさせるものがある。

背丈には関係がないだろうが、単独犯であることは家出とともに格別の読書好きにもあらわれていた。

ともかく大量の本を読んでいる。乱読ではない。かなり系統だてて読む。ハイスクール時代は国語と聖書学がダントツで、考古学と中世史にどっぷり浸かっていた。この並はずれた読書癖もロレンスの生涯を貫いている信条のひとつだった。

どんな土地のどんな場面でも書物に関心を示さなかったことはないし、どの国のどの民族の書物にも徹底して敬意を払った。早々にアラビア語をマスターしたことも(フランス語・ギリシア語・ラテン語にも通暁した)、この読書癖につながっていた。あるロレンス伝には3年間に5万冊を読破したともしるされていた。

それとともにハイスクール時代から拓本や陶片や、また古地図や遺跡に異様な関心をもった。つまりは「埋もれた知」に異様な興味を抱いたのだ。土地からの発掘作業にもつねに積極的だった。そのため早くからオクスフォードのアシュモリアン博物館に出入りして、拓本整理や陶片整理に携わっていた。

あとでのべるように、このアシュモリアン博物館との出会いは、いいかえれば「埋もれた知」に対するあくなき熱情が、かの「アラビアのロレンス」をつくった。博物館がロレンスをつくったということは、ぜひとも強調しておかなければならないことだろう。

言ってみれば、ロレンスは「博物館からラクダに乗って出撃した」わけなのである。

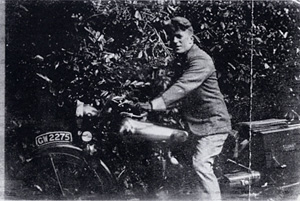

もうひとつあらかじめ特筆しておきたいのは、自転車に執着していたことだ。

13歳のときに何度も自転車旅行を企て、18歳からは毎年、遠出をし、1日160キロを走破した。走破して何をしていたかといえば、中世の城を次々に見た。12世紀の城がお気にいりだった。これは十字軍の足跡に強い関心を寄せていたことを暗示する。

自転車が好きだったロレンスが、のちにラクダを自在に疾駆させ、さらにのちのちは巨大エンジンのオートバイ狂になったことは、容易に推測がつく。オートバイはジョージ・ブラフが製作した獰猛で美しいブラフ・スーペリアである。ロレンスはアラブからイギリスに戻ると、一方では空軍一兵卒をめざし、一方では執筆計画を練り、一方ではこのブラフ製の野性的なオートバイに乗りまくったのだ。一説には時速108マイル(なんと時速177キロだ)で飛ばしていたという。

自転車とラクダとオートバイ。

ロレンスは、この3つの乗り物をつねに極点をめざして乗りこなした男だったのだ。とてもぼくには及びのつかない男だった。

トマス・エドワード・ロレンス。

孤軍者であるからこそ、ベドウィンたちにとって食事にも風習にも同化できた唯一人のイギリス人たりえたのだし、アラブ人の感覚と体臭で行動をおこせた唯一の軍人になりえたのだった。そして、孤軍者であるからブラフ・スーペリアで疾走して転覆し、唐突に死んだのだ。

さて、本書『知恵の七柱』はロレンスの主著である。表題は旧約聖書の「箴言」から採ったもので、「知恵は家を造り、七つの柱を立てる」にもとづいている。

全編はほぼ均等な122章で構成されていて、平凡社東洋文庫でいえば3冊分になる。けっこうな量だ。エリック・ケニントンによる53枚の挿絵が入っていて、そのうちの4枚はロレンスの肖像だ。

中身の大半は「アラブの反乱」(いわゆる「砂漠の反乱」)をめぐるもので、最初の1行目に「私の物語の毒気のある部分は、われわれの境遇に固有なものといえよう」とあり、最後に「ファイサルが辞去してしまうと、私はアレンビーに私一身のためにした最後の要請を申し出た。アラビアから退かせていただきたいというのである」と終わる。アレンビーはロレンスの直属の将軍だった。

まさにこの通りで、おおざっぱに『知恵の七柱』の中身をいうのなら、第一次世界大戦にイギリスが参戦した1914年8月から1918年11月の終戦までを、もうちょっと厳密にいうなら1916年6月5日のヘジャーズにおける「アラブの反乱」から1918年10月1日の「ダマスカス入城」までを、ただそれだけを克明に描き出したドキュメントになっている。

ロレンスはもともと著述にも熱心で、日記をつけることもメモをとることも地図を描くこともまったく面倒とは思わない性格だった。

アラブから帰ってきてからは著述家や作家になることも考えていた。『オデュッセイアー』(999夜)、『戦争と平和』、『白鯨』(300夜)、『カラマーゾフの兄弟』(950夜)、『ツァラトゥストラはかく語りき』(1023夜)が、ロレンスが若き日からずっと理想としていたる文芸作品だったのだ。

このラインアップはまことに申し分ない照準ではあるけれど、さすがに『知恵の七柱』はそのような文芸的大作ではない。が、そのような大作フィクションにしえなかったことが、かえって本書をして「アラビアのロレンス」の日々を髣髴とさせた。ロレンスはチャールズ・ダウティの『アラビア砂漠紀行』に匹敵するものを書きたかったのだった。ダウティの本は戦前に話題になった探検紀行記録で、原題を『アラビア・デセルタ』という。ぼくは筑摩の「世界ノンフィクション全集」の第45巻でこれを読んだ。

ロレンス自身は友人のヴィヴィアン・リチャーズに、こんなふうに執筆意図を告げていた。「ぼくが語らなければならない物語。それはかつて人間が著作のために与えられたテーマのなかで最もすばらしいテーマなのだ」。

もっとも、最初にロレンスその人を“砂漠の英雄”に仕立てのは『知恵の七柱』ではなかった。この著作が広く刊行される前に、おっちょこちょいのアメリカ人従軍記者ローウェル・トマスが開いたイベントがロレンスを一躍有名にした。

トマスが仕掛けたコヴェント・ガーデン王室オペラハウスでの「アラビアの無冠の帝王」という催し物と、その後にトマスが急いで出版した同名の伝記が、ロレンスを一躍有名にした。「アラビアのロレンス」の“通り名”もこのときに決まり、またたくまに世界を駆け抜けた。

これでロレンスはどんなハイソサエティにもフリーパスになれるほどの有名人になったのだが、ロレンス自身はそのフリーパスを自分ではほとんど使わなかった。むしろフィーバーするロレンス像捏造に抗して、自身の手で「アラブの反乱」の経緯と意義を書きあげるため、ずいぶんの時間をかけたいと考えていた。

そのため、執筆構想がまとまるまでは、『オデュッセイアー』の英訳なども引き受けた。ぼくは『オデュッセイアー』の六脚院にとりくんだことが、『知恵の七柱』に過剰な力みを与えずにすんだフィルターになったのではないかと思っている。

『知恵の七柱』は世界を瞠目させた。E・M・フォースターは「稀にみる傑作」と言い、H・G・ウェルズは「偉大な人間記録」と褒めた。皮肉屋のバーナード・ショーも「ロレンスしか書けない世界史」と絶賛し、イギリスとアラブとトルコのいろいろ政治的な駆け引きのなかで当事者ロレンスを苦しめたウィンストン・チャーチルでさえ、「この本は英語で書かれた最も偉大な著書の地位を占めた」と礼讚した。

たしかに、偉大で、人間というものの描き方に他の追随を許さないものがある。また、欧米社会にアラブ世界の何たるかを告げたことでも画期的だった。叙述も精細で、濃い。イギリス人、アラブ人、トルコ人の癒しがたい特徴や、それぞれの偏向する思考を含む人物描写も、まことに巧みに書き分けている。が、それよりなにより、一人の冒険者の精神と気概と勇気とが、サン=テグジュベリ(16夜・第1巻)の飛行精神のように崇高なものとなって突き刺してくる。

もうひとつは、ここにはジョセフ・コンラッドの『闇の奥』(1070夜・第4巻)につながるものを感じた。コンラッドはロレンスの友人でもあった。

ぼくはこれを、平凡社が東洋文庫が3~4年をかけて3分冊刊行するのを待って一気に読んだのだが(ちょうど『遊』を創刊する前後だ)、圧倒された。数行ずつがいとおしかった。いま松岡正剛事務所を仕切ってくれている太田香保も東京女子大時代に夢中になって読んだらしい。実は太田は、「千夜千冊」にロレンスが入らないのはどうしてですかと、ずっとぼくにリクエストをしていたのである。

そういう著書なのだ。実際には4章立てになっていて、序では世界や社会が「手違い」でどのようにもなってしまうことが追及されている。そのなかでロレンスは「セム族」という民族の血液を見抜いていく。

次の第1巻は世界の「手違い」は結局は指導者の問題であることを説く。メッカの大シェリフは老齢すぎるし、アブドッラーは利口すぎ、アリーは潔白になりすぎていて、ゼイドは冷静を装いすぎている。ロレンスはファイサルに会見し、この男に革命の火を見いだした。一方、イギリス側の指導者たちの実力も点検する。本気でアラブにシナリオをもたらせるのは誰なのか。一人としていそうもなかったのである。

第2巻はありうべきシナリオを戦闘を通してどう実現していくか。そこにロレンス自身がどうかかわったのかの息詰まる顛末である。かくて第3巻、爆薬とともに攻撃が開始される。ロレンスは「アラビアのロレンス」となって砂塵を蹴立ててアカバに進軍をする。

さきほども書いたように、『知恵の七柱』は「ファイサルが辞去してしまうと、私はアレンビーに私一身のためにした最後の要請を申し出た。アラビアから退かせていただきたい」というふうに終わる。アカバの襲撃がクライマックスなのだ。

しかしそれで十分だった。世界は沸いた。初めて欧米社会にアラブ社会の革命の火が“伝導”されたのである。

ところが、『知恵の七柱』には数多くの絶賛が寄せられたかわりに、他方では、反発や批判も出回った。ロレンスがホラを吹いているとか、すべてを自分の手柄にしすぎているとか、アラブの事情を歪曲しているとか、イギリスの狙いとは異なるものだったという批評だ。

よくあることだ。毀誉褒貶は世の常だ。だからそういう詮索にはあまり興味はないが、実際はどうだったのかといえば、ぼくにはそのことを判定する能力もないものの、たとえばスレイマン・ムーサの『アラブが見たアラビアのロレンス』などを読むと、たしかに食い違っているところがあるようだ。

けれども一方、友人だったロバート・グレイブス(608夜『暗黒の女神』参照)の『ロレンスとアラプ』、大冊のデズモンド・スチュアートの『裸のロレンス』、ジェレミー・ウィルソンの『アラビアのロレンス』、ナイトリイとシンプスンの共著『アラビアのロレンスの秘密』などを読むかぎりは、やはりロレンスの日々はデヴィッド・リーンの映画がもたらした印象とそれほど違わない。ロレンスのオートバイ事故死のあとまもなくして執筆された中野好夫の岩波新書『アラビアのロレンス』も同断だ。

ようするにロレンスは誰からも羨まらしがられ、それゆえに嫉妬された男だったのである。ぼくとしては、あまり事跡の記述の正否にこだわりたくはない。親友でもあったE・M・フォースターは、こう言ったものだ、「たしかにロレンスは私にいつも事実を話したわけではないけれど、そんなことどうだっていいじゃないか」。

トマス・エドワード・ロレンスは1888年にウェールズ北部のトレマドックに生まれた。ただし、すぐに一家ともどもスコットランドに移り、さらにまたフランスのブルターニュに引っ越した。それが3歳すぎだから、最初はフランス語の学校で育った。

それが6歳のときにまたイギリスに戻り、ハンプシャーの国立公園のなかのニューフォレストの私有地に住むようになった。兄弟が5人、ロレンスは次男だった。このうち二人の兄をつづけさまに第一次世界大戦で喪った。

『知恵の七柱』には書いていないことだが、さまざまな伝記や評伝では、ロレンスが庶子であったことも強調されている。父親のチャプマンが最初はアイルランド女性とのあいだに7年間で4人の娘をもうけ、そのあと妻子を捨ててセアラ・メイドンと入籍しないままにロレンスたちを生んだからである。そういう父母から生まれたから私生児だというのだ。

このことがどのようにロレンスの生き方に影響を与えたかということは、ロレンスがホモセクシャルな感覚をいつごろからもっていたかということとあわせて、なんとも説明のしようがない。「それがよかったじゃないか」と、ぼくは言いたいだけだ。

ともかくも12年間に転々と居住地を変えたすえ、一家はオクスフォードに落ち着いた。ロレンスが8歳のときである。養育は母親一人がとりしきった。そのハイスクール時代の読書癖や自転車旅行癖については、もう書いた。

この時期のことでもうひとつ伝記や評伝が書きたてているのは、16歳のとき上級生と喧嘩をして片足を折ったことである。背の低いことと足を悪くしたことが、ロレンスの孤独癖を助長したのではないかというのだ。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。仮にそうだとしても、そこでロレンスが何をしたかのほうが、ぼくには関心がある。ロレンスは3日間の絶食をして、3年にわたって肉食を断った。

1907年、ロレンスはオクスフォードのジーザス寮でウェールズ奨学金を得て、シリア旅行を敢行した。

そのときにチャールズ・ダウティの『アラビア・デセルタ』に夢中になった。さきほども書いたが、これがロレンスをして『知恵の七柱』を書かせた潜在的な動機になっているのだが、他方では、ロレンスは頻りにオクスフォードのアシュモリアン博物館に通い、これもすでに書いておいたように、考古学的発掘に異常な情熱を傾けた。この博物館の館長だったデーヴィッド・ホガース(考古学者で東洋学者)こそ、このあとロレンスをアラビアに向かわせる引き金を引いたのである。

こうして1909年、ロレンスは一丁の拳銃と一個のカメラと若干の衣料だけを携えて、単身、ベイルートに上陸する。それからはシドン、バニヤース、サファドに南下して、ナザレ、ハイファ、アッカを回遊する。ふたたびベイルートに戻ったロレンスは、次に北をめざしてトリポリ、ラタキア、アンティオキア、アレッポ、ハッラーンに足を伸ばした。このときにロレンスがくまなく踏査したのが50以上の十字軍の城だった。ロレンスにはどこか十字軍戦士の気質があるということだろう。

シリアの4カ月はロレンスを変えた。そのときに母親に送った手紙のことを記録しているのだが、そこでは自分が「アラブの中の一人のアラブ」として動いたことを誇っている。すでにロレンスはベドウィンの厳しい生活ぶりにも接したのだ。

このあとロレンスはユーフラテス川に面したジェラブルス(古代ヒッタイトの城塞都市カルケミシュのこと)を発掘する考古学チームに参加し、1910年には再度中東に入ってアラビア語を磨いた。

ほぼそのメドがついたとたんに、語学だけではアラブ社会は理解できないと感じると、ただちに軍服も背広も脱いでアラブ服に着替え、多色のベルトを締め、食事の邪魔にならないかぎりは髪を切るのをやめた。この決断だ。この一挙的決断がロレンスなのである。

このときロレンスに従ったのがハムーディとアフマドの二人の作業員だった。映画『アラビアのロレンス』にもおもしろく描かれているように、この二人は最後までロレンスに従った。とくにアフマドは「ダフーム」と愛称されて、伝記・評伝によってはロレンスとちょっと妖しい友情で結ばれたようだった(きっと、そうだろう)。

1913年の暮れ、そのような日々をおくっているロレンスのもとに一通の電報が届く。シナイ半島の陸軍省の測量チームに参加せよというロンドンからの指令である。アシュモリアン博物館館長ホガースはロレンスに陸軍チームに入ることを勧めた。

これはイギリスのあからさまな軍事計画をカムフラージュするためのもので、実際には詳細な戦略地図を作成することが目的だった。ホガースもロレンスも、このことは重々わかっていた。

指令を満足させるには1914年1月から2月までがかかった。このときロレンスとダフームはアカバからペトラまでを歩いたのだ。そこにはあの砂漠のなかのヘジャーズ鉄道が走っていた。そのときの名状しがたい感慨を、『知恵の七柱』は「この世で最もすばらしい場所に着いた」と書いている。

1914年6月、オーストリア公フランツ・フェルディナンドがサラエボで殺害され、オーストリアがセルビアに宣戦すると、世界は突如として初めての世界大戦に突入した。1ヶ月後にはドイツがロシア・フランスに宣戦布告した。イギリスはロレンスの26歳の誕生日の直前の8月4日、ドイツに宣戦布告した。

続いて10月30日、トルコ政府がドイツ側に参戦すると、アラブは時ならぬ風雲を告げることになった。その事情はこのあと少しだけ説明するが、実はイギリスはこのときを虎視眈々と待っていた。

イギリス政府はただちにエジプトにおける情報部を強化し、クレイトン准将をその任に当たらせた。ロレンスもそこに配属された。11月、ロレンスは大尉に昇格してナイルに向かった。イギリスはすでにメッカのシェリフであったフセイン・イブン・アリーに次の約束をとりつけていた。大シェリフと呼ばれる。こういうものだ。

「イギリス・フランス・ロシアの三国がトルコの中立を維持するという条件でその領土を保証したにもかかわらず、トルコはドイツに買収された。トルコ政府はスルタンの意思に反し侵攻行為に出て、エジプト国境を侵している。もしアラブ民族がこの戦争でイギリスを援助するなら、イギリスはアラブの動向に干渉せず、また外からの侵略に対してあらゆる援助を惜しまない」。

1915年になると、エジプトではロレンスがイギリス本部とアラブ局の渉外官となって、ありとあらゆるアラブ社会との情報解釈を牛耳るようになっていた。そこへアラブ局局長にホーガスが就任してきて、二人は『アラブ通信』を編集する。

大シェリフのフセインのほうでは、ホーガスとロレンスの通信のせいもあって、しだいにイギリスへの信頼が高まっていた。

かくてフセインは駐エジプト高等弁務官ヘンリー・マクマホンに当てて有名な覚書を送り始め、アラブの自由と統一に関する願望を表明するようになる。このフセイン=マクマホン書簡は翌1916年3月まで続く。アラブはイギリス軍の上陸にあわせて、シリアとヘジャーズで反乱をおこす期待をもったのだ。

フセインには4人の王子がいた。第一王子アリー、第二王子アミール・アブドッラー、第三王子ファイサル、第四王子ザイドである。なかで第三王子ファイサルがロレンスと昵懇となり、ロレンスも「自分が出会った人物のなかで最も興味深い人物だ」と見抜く。のちのシリア王(1920)、初代イラク王(1921~1933)である。

いつだってこういうことが引き金になるのだが、そこへ事態に急を告げる事件がおこる。トルコ軍がベイルートとダマスカスで著名なアラブ人による二つのグループを公開処刑したのだ。最後の処刑は5月6日に公開された。フセインはこれで「アラブの反乱」を決意する。当初は決起を8月に予定していたのだが、6月5日、アラブはトルコとの断絶を通告、フセインは宣戦布告に踏み切った――。

ぼくがロレンスを知ったのはデヴィッド・リーン監督の映画『アラビアのロレンス』を観てからだった。

それも青灰色の目のピーター・オトゥールのいっさいにぞっこん参ったというのが実情で、いったいロレンスが何者だったのかということは、映画で知ったことそのままがすべてであって、それもどこからがロレンスで、どこまでがオトゥールなのかの区別など、まったくつかなかったのである。

この映画は日本では1963年12月に公開されたから、ぼくは大学1年のときに観たことになる。テアトル東急だったか、どうか。3時間半の大作で途中に休憩が入ったのがめずらしかった。冒頭でロレンスがオートバイで激突するところから始まった倒叙法になっていた。心熱くなる場面が何度もあらわれ、ぼくは何度も熱いものと闘わなければならなかった。

製作がサム・スピーゲル、監督がデヴィッド・リーンである。ロレンスがピーター・オトゥールであることはこれ以上の適役がないほどだったが、ファイサルにアレック・ギネス、アブダールにアンソニー・クイン、ベドウィンの酋長アリがオマー・シャリフになっていたのもすべてすばらしい配役で、それぞれがエスニシティと帝国を漲らせる演技を披露した。

フレデリック・ヤングとニコラス・ローグのカメラも凄かった。砂漠の国を描いた映像で、いまなおこの映画を超えるものはないだろう。アカデミー賞の7部門をひっさらった。ぼくは10回以上観た。

映画『アラビアのロレンス』には、しばしば熱砂の砂漠を轟音をあげて爆走する鉄道列車が映される。その鉄道が次々に爆破されていく。ロレンス自身が起爆装置を仕掛けただけでも79回にもおよんだという。『知恵の七柱』にも、華麗ともいうべき爆破光景が何度も執拗に描写されている。

この鉄道は、1908年にオスマン・トルコ政府が敷設したアラビア半島初の鉄道で、その名をヒジャーズ鉄道、別名を「巡礼鉄道」という。ヒジャーズは古代からの地域名である。

ロレンスが大胆にも陸路からのアカバ攻撃を決断し、50名に満たないベドウィンの土民戦士とともに600マイル・6週間にわたった有名な決死行をはじめたときも、11日目のヒジャーズ鉄道を越えた時がひとつの区切りになっていた。この果敢な攻撃は、のちに戦史家のリデル・ハート(643夜『第一次世界大戦』参照・第4巻所収)によって「エリザベス朝的冒険」と耶喩された。

映画では、オマー・シャリフ演ずるアリーが「あれが鉄道だ」とラクダ用の鞭で前方を示し、一呼吸をおいて「そして、あれが砂漠だ」と、ピーター・オトゥール扮するロレンスに海市めくネフド砂漠を示す場面になっている。ぼくはその場面をけっこう気に入っているけれど、実際には、そこでロレンスが通信線を切断し、さらに鉄路を破壊することになる。映画ではそこは省略されていた。

アラビアの風雲は、このヒジャーズ鉄道が開通した同じ年、のちにロレンスがアラブ民族統一の盟主とたのんだファイサルの父フセインが、ようやくメッカの大守となったときに巻き起こったのである。アラブの反乱は、ヒジャーズ鉄道とともに始まったのだ。

フセインがアラブの大守になったのは、アラビア半島を列強の蚕食から防備しようとしてフセインのリーダーシップを利用しようとしたトルコ政府(オスマントルコ)の意図によっている。

フセインの内心にはトルコ人に対する強い反感が隠されていた。そこへ複雑な中東事情を背景として第一次世界大戦が勃発する。フセインは当時カイロを占拠していたイギリスの野望をうまく活用すれば、なんとかトルコに対する蜂起ができるのではないかと考えた。そしてアラブ史にとっては忘れがたい1916年6月10日のこと、息子ファイサルをふくめた一族あげての決起の火ぶたが切って落とされたのだ。16世紀このかたオスマントルコの支配下に甘んじてきたアラブ民族の、これが最初の反撃だった。

同じ年の10月、自由の天地での活動を求めた28歳のトマス・エドワード・ロレンスが、ワディ・サフラのテントの中で31歳の砂漠王子ファイサルに運命的に出会う。「長身にして閑雅、しかも旺盛な気力のみなぎるファイサルは、歩く姿が実に美しく、頭から肩にかけて王者の威厳をいかんなく発揮していた」と、ロレンスは砂漠の王子のファースト・インプレッションを綴っている。

やたらに軍事の歴史に関心はあったものの、またすぐれて仮説的な言説の好きなところはあったものの、まだ一介の青年考古学者にすぎなかったロレンスが、アラブの反乱に一身を投じようと決意したのはまさにこの瞬間だ。メッカの大守フサインを継ぐ第三王子ファイサルに、ロレンスは民族革命家のパートナーとしての、想像しうるかぎりの反乱と自立のロマンを託した。

庶子ロレンスはこのころ、第一次大戦で二人の弟を失ったばかりでもあった。いささかホモ・セクシュアルな感覚の持ち主だったロレンスには、あるいはファイサルにひそむ高潔な父性が看取されたのかもしれないともおもわれる。

アラブとは、ひとつの民族のことではない。大きくはセム語族に属するものの、実態はいくつもの部族の、それも互いにまったく自立し対立しあう、なんとも粗暴な地域民族の総称にすぎなかった。

ロレンスもそうしたアラブ民族の矛盾に満ちた歴史と現在をめぐる考察に、『知恵の七柱』の第2章をあてている。とくにネジドとヒジャーズの対立は深刻だった。

しかしロレンスは、そのアラブのごく一部のフセイン一族を中心に、全アラブが結託するという壮大な夢を見た。それがロレンスの身に終生の矛盾を体現させることになるとは、そして全世界の現代史がこの一族を中心に矛盾を広げていくことになるとは、まだロレンスにはわかっていなかった。

そのようになってしまったのは、イギリスの政策にとんでもない矛盾があったからである。

もともとイギリスはつねにインドへの道を重視している国である。東インド会社の設立以来、その方針は変わっていない。そのためには「ジブラルタル海峡-マルタ島-キプロス島-スエズ運河-アデン」という線をたえず抑えておく必要があった。ロレンスは最後まで苦々しく思っていたようだが、これがイギリス帝国の第一の生命線だった。第一次世界大戦前夜、この生命線をドイツとオーストリアが脅かしつつあった。

一方、フランスは「モロッコ-アルジェリア-チュニジア」を拠点に、サハラ砂漠の南に進出しようとしていた。日露戦争に敗れたロシアは、バルカンからボスポラス=ダーダネルス両海峡をめざして南下し、バルカン諸民族をトルコとオーストリアから食いちぎろうという政策をとろうとしていた。

これら英仏露のいわゆる「三国協商」派の国々は、いずれもトルコを食いものにするという一点で利害を一致させていた。

トルコはトルコで、折から強大化しつつあった工業国ドイツの力を頼みにした。この結果、なんとしてもイギリスは「世界の工場」としての地位をドイツの脅威から守るしかなくなった。

フセイン一族がトルコに対する反乱をイギリスがらみでおこした背景には、こうした帝国主義的野望が二重三重に交錯する。

もっとも、ここでイギリスが中東の主導権を握るべきかどうかなどということは、ちょっと歴史に詳しい者なら疑問のあるところだった。たとえばトルコ民族の歴史から見るのなら、イギリスもまた理由なくシナイ半島を略奪した乱暴な侵略者にすぎなかったのだ(たとえばアカバ事件1906)。ロレンスの狂ったような夢と失望も、この交錯のはてしなさとともに深まっていく。

けれどもロレンスはファイサルに賭けた。ロレンスはファイサルの軍事顧問になった。イギリス情報部もそういうロレンスをアラブ反乱の扇動者にする旨味を巧妙に利用した。チャーチルもその一人である。ロレンスはそんな母国の狙いをあえて振り切るように、正真正銘の「アラビアのロレンス」になりきっていく。

戦歴はさすがにめざましい。のちに抜け目のないアメリカ人記者(これがローウェル・トマス)が、何十回にものぼるロレンス戦歴講演ショーでしこたま儲けたほどだった。

戦歴は、なによりも速度に富んでいた。ハリト族の族長アリらとともにヤンボーを進発し、ウェジを攻略したのが1917年1月のこと、狂暴なホウェイタット族を自家薬篭にとりこんで、ベトウィン戦士とともに地獄のネフド砂漠を渡ってアカバを背後から攻撃したのが同じ年の7月である。戦闘ではなく報告のためではあったが、アカバが陥ちたその日には、モーセしか越えなかったシナイ半島を半死半生、ふらふらになりながらカイロまで渡ってみせた。

その後のシリア戦では、いずれも鉄道爆破をともなうゲリラ戦法を得意とした。あまりの爆破作戦に、アラブ人からは“ダイナマイト王”とよばれたほどだった。稀には、ロレンス自身が「クラシックなパロディだ」と自嘲した古典戦術も披露してみせた。このほうはのちの軍事評論家たちにすこぶる評判がいい戦術だったようだが、ロレンスはあくまでゲリラ派だったのだ。

このような戦闘のなか、ロレンスの心に動揺がなかったのではない。むしろ自分が残忍な行為を好むのかとも思えるほどの異常さに、たびたびにわたって苦しんでいる。

ルールを犯した部下を銃殺したこともあった。ぼくは『知恵の七柱』でこのくだりを読んで後頭部を殴られた思いがした。「勝利はつねにアラブ軍を腐敗させた」という痛烈な自己批評もしている。「アラブ人の間にあって、私の胸は幻滅と懐疑とでいっぱいだった」という訴えもある。

有名な話では、トルコ兵につかまって一昼夜の肉体的な凌辱をうけたこともある。一般に“おかま”を掘られたと思われている場面だ。それでもロレンスは、少なくとも外面上は、決して休もうとはしなかった。そして「アラビアのロレンス」としての最後の冒険となった1918年9月のダマスカス占拠へと、ひたすらに身を駆りたてた。

その間、わずか2年。

ぼくはこのことがいつも信じられないのであるけれど、ロレンスが「アラビアのロレンス」でありえたのは、たったの2年間であったのだ。ロレンスの“革命”はダマスカスで終わり、その後のアラブ民族の宿命はもっぱら政治家の取引の手に譲られていったのである。

ダマスカスでのロレンスの目は、「私たちの欺瞞によってかれらは栄光をかちえた」といった、ひどく自虐的な悔悟によって覆われている。

いったいトマス・エドワード・ロレンスは何をしようとしたのだろうか。激動に身を投じ、その歴史と民族の矛盾をそのまま自己の分析にあてつづけたロレンスのような男の、鋭すぎるほどの分裂的魅力を語るのは難しい。

砂漠の反乱に賭けた勇気や忍耐を称えるならまだしも、また、ゲリラ戦略の創案力や砂漠の民を操作する統率力を評価するのならまだしも、一方ではクロポトキンやチェ・ゲバラに通じる革命家としての不屈の情熱を宿し、他方ではヴェリエ・ド・リラダンに顕著なような誇大妄想癖とオスカー・ワイルドにつらなるような倒錯的な美意識をもった男が、五人ではなく、たった一人の男としてわれわれの前にいるわけなのだ。

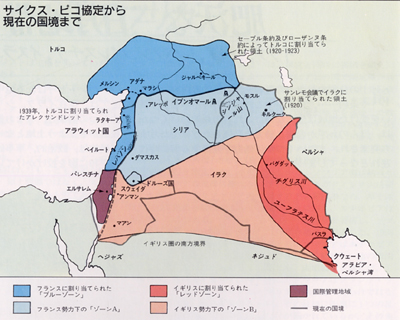

しかも、ロレンスの夢は完全に破れたのである。コンスタンティノープル協定(1915)からサイクス=ピコ協定(1917)にいたる4つの秘密協定は、ロレンスの構想を根底から裏切り、歴史が政治舞台でしか動かないことを示したのだ。イギリスとフランスとロシアと、そしてイタリアの、背広のポケットに手をつっこんだ政治家たちは、トルコの意志にもアラブの意志にもまったくかかわりなく、かれらの領土の取引を勝手に決めていったのだ。

それを知ったロレンスはダマスカスを失望のうちに引き上げる。『知恵の七柱』の最後に、「私は最後の要請を申し出た。アラビアから退かせていただきたい」と書いたのは、そのことだ。

その後もロンドンやパリにおいてアラブ独立のための弁舌による戦闘はつづいたが、一度もロレンスを得心させる進行はおこっていない。

そればかりか、スレイマン・ムーサの『アラブが見たアラビアのロレンス』に顕著なように、たとえばシリア人には、ロレンスは「パレスティナを売った男」とさえ詰(なじ)られた。ロレンスは、ついに最後までイギリスとアラブの間で自分を引き裂く以外はなかったのだ。

そんな事情は百も承知のはずのロレンスが、なぜアラブの反乱の指導者になろうとしたか。

おそらくは最初のうちはオックスフォード時代の研究テーマであった古代ヒッタイト文化や中世十字軍への関心にもよっていただろう。ロレンスの研究心は、師の考古学者ホーガスが太鼓判を押しているし、その後の学者たちによってもそこそこのの評判をとっている。しかし、それだけではなかった。ロレンスは自分の中にひそむ奇才や異能にも酔いたかったにちがいない。バーナード・ショーやトマス・ハーディが絶賛を惜しまなかった奇才と異能である。けれども、それだけでもなかったろう。

ロレンスは自分で書いている。「私は準備だけが好きだったのだ。戦闘はどんなときでも逃がれたかったのだ」。また、こんなふうにも書いている。「私は自己堕落こそを目的としていた」と。

この告白は、ロレンスを知る者には信じがたい告白だ。ロレンスこそ、恐れを知らぬ戦闘に挑みつづけた土民戦士の憧れの王であり、ロレンスこそは、熱砂の只中ですら人格の陶冶のかぎりを尽くしてきた人物と思われていたからだ。しかし、『知恵の七柱』が端々にあかすように、あるいは知己友人への数々の手紙があかしているように、いつだってロレンスは極端な自己否定にこそ極端な自己昂揚がありうることを盲信していたようなのだ。肉体と精神をひたすらヘトヘトにすることが、ロレンスの唯一の原理であったのだ。

ロレンスのマゾヒスティックな感覚が、どこで育くまれたのか、ぼくは知らない。ひよっとしたら、背が低いとか脚が悪いといったことも関係しているのかもしれない。

あるいは一度も女性と交わりをもたなかったと噂されるような、そんなハイパージェンダー感覚も動いていたのかもしれない。実際にも、美少年ダフームやジョン・ブルース、あるいは褐色のハムディーがロレンスの“お相手”をしていたふしがないわけではない。

が、ぼくはロレンスにそういう憶測をしなくなってから、もうずいぶんたっている。ロレンスは一途に「自己の内乱状態」というものを自身の最大の起爆剤にしていただけなのだ。

もしそうだとすれば、そういうロレンスこそぼくが惚れたピーター・オトゥールのロレンスなのだ。フラジャイルでありながら、つねに決意の行動を秘めていたロレンスなのだ。

そのロレンスはわずか46歳でオートバイで散った。1935年のことだ。早すぎる死であった。もっと長生きしていたら、ひょっとしたら『オデュッセイアー』や『ツァラトゥストラはかく語りき』に匹敵するものを書いたかもしれないし(むしろジョセフ・コンラッドやヘミングウェイに匹敵するようにも想像されるが)、第二次世界大戦で予想もつかない活動を展開していただろうとも思われる。

しかし今夜のぼくは、国家や民族の一兵卒たらんとしたトマス・エドワード・ロレンスの胸中を推し測りたいだけである。