博学者ミシェル・セールのように「歴史の解釈系」と「情報の仮想系」を相互につなげながらキリなく書ける哲学者はそんなにいない。それにあんなふうに博物博知を連綿と書いていたら、自分で飽きてくるか、もっと要約したくなるか、誰かを批判したくなる。けれどもそうならないのは、セールは自分が書こうとしている世界の断片をそのまま文意や文体に象眼細工のようにあてはめて、それらを書き作りながら自分の職人芸に酔えるからなのだろう。そう、思う。

(01)

4年ぶり、2度目の肺がん

タバコは吸えないが、公園のベンチでマスクを外しながら読むセールは、予想を裏切ることなくぼくをとても落ち着かせてくれた。この一冊は、世の中のなんだかんだの規範や慣例を、情念や観念ぶくみで初期化(フォーマット化)して、そこに見えてきたであろう「幹」から新たな「小枝」が自在に組み合わさっていく様子を見てみようという意図で綴られた一冊だ。118夜 ・1306夜 )は日本の神話空間の出来事を再生するためにすけすけの板張り三間四方の能舞台をフォーマットにし、YMCAはバスケットコートを青年青女たちのもやもやを燃焼するための室内パーティ型球技スペースフォーマットにした。

入院日直前まで、セール漬け

Embed from Getty Images

「諸君、聴き給え。今から話すことはあなたの人生を変えるのだから」

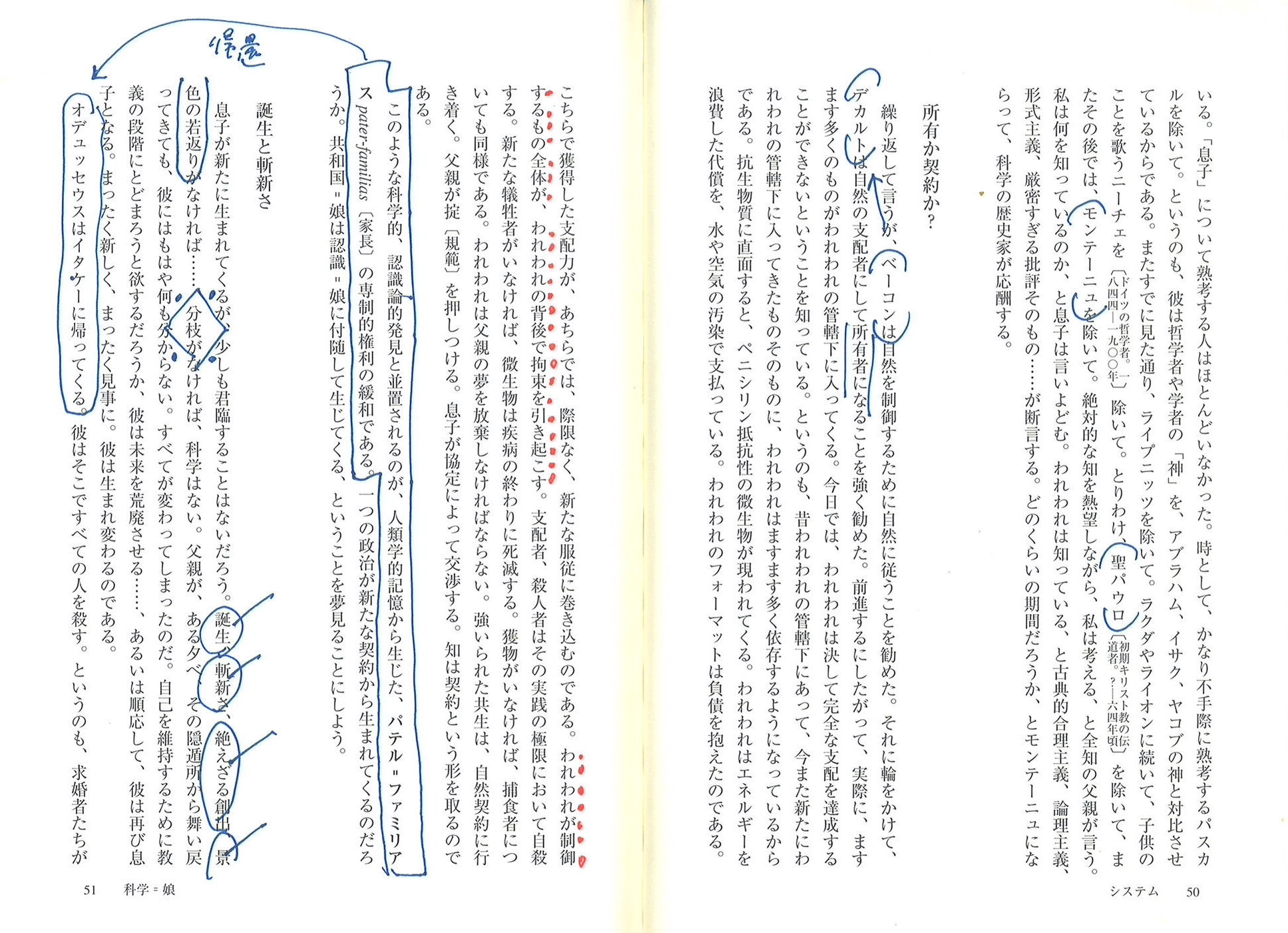

(02) 999夜 )はそこに共感し、アルファベットというフォーマットから叙事詩という物語の小枝を繁茂させ、六脚韻を献身させた。799夜 )の理想政治思想も、そういうものだったろう。同じことがダンテ(913夜 )の地獄篇に、ラ・フォンテーヌの寓話に、サディ・カルノーの熱力学に、ベルクソン(1212夜 )の意識の流れに、ホワイトヘッド(995夜 )のネクサスにおこったろう。そんなふうにセールは見通した。992夜 )が遭遇したのは逆のことだった。漢文のみで書かれた『日本書紀』はむろんのこと、『古事記』にも日本語によるフォーマットがなかったのである(あるいは「からごごろ」=「漢意」によって半ば隠れていた)。けれどもそのコンテンツはまるまる日本のフルコト(古事)にまつわるものだったから、宣長は40年をかけて『古事記伝』を書き、そこにひそんでいたであろう仮想フォーマットを浮き彫りにしてみせた。

フォーマット化の歴史

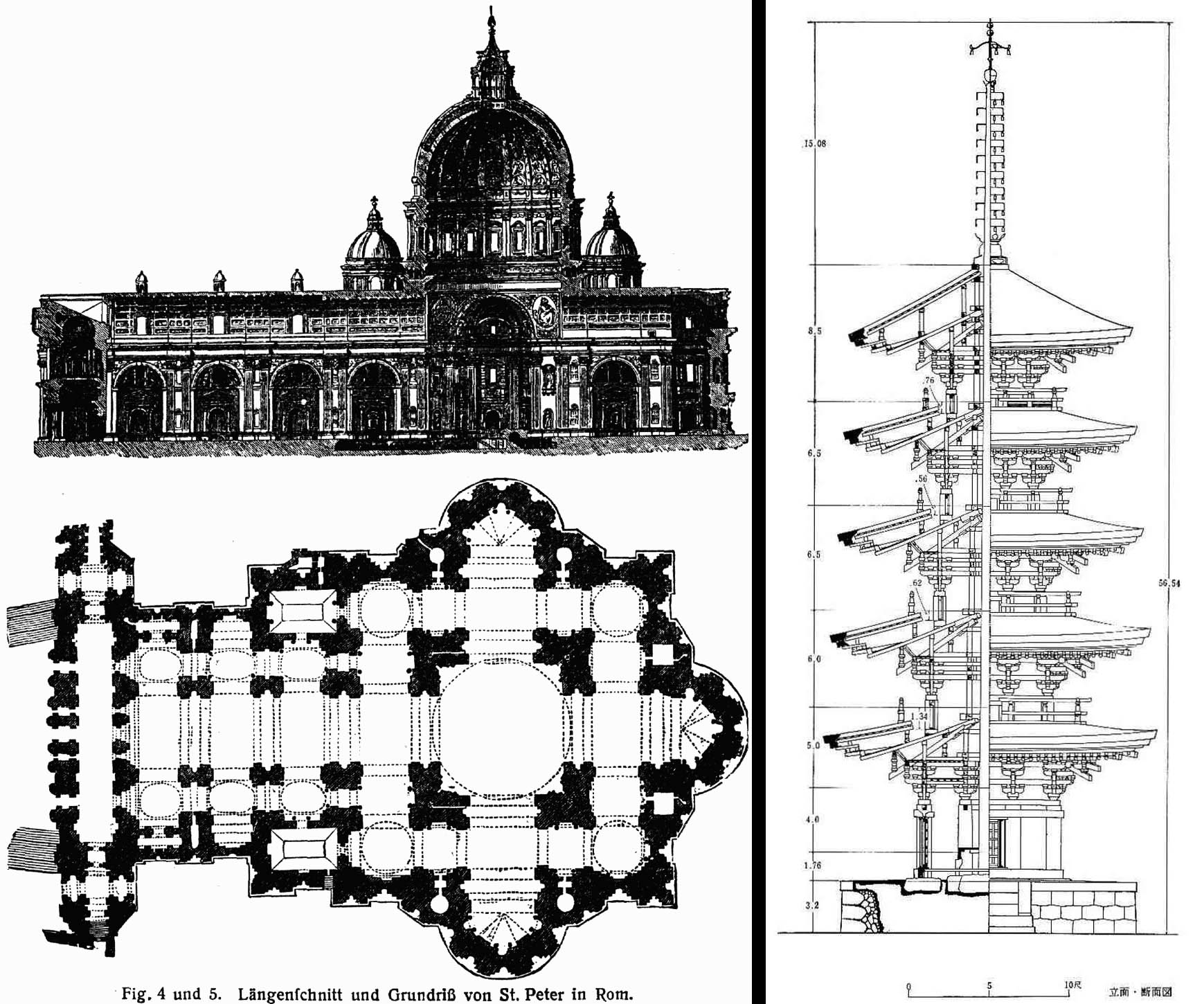

「創出よりも模倣を促す力」が躍如する建築様式

献身の系譜

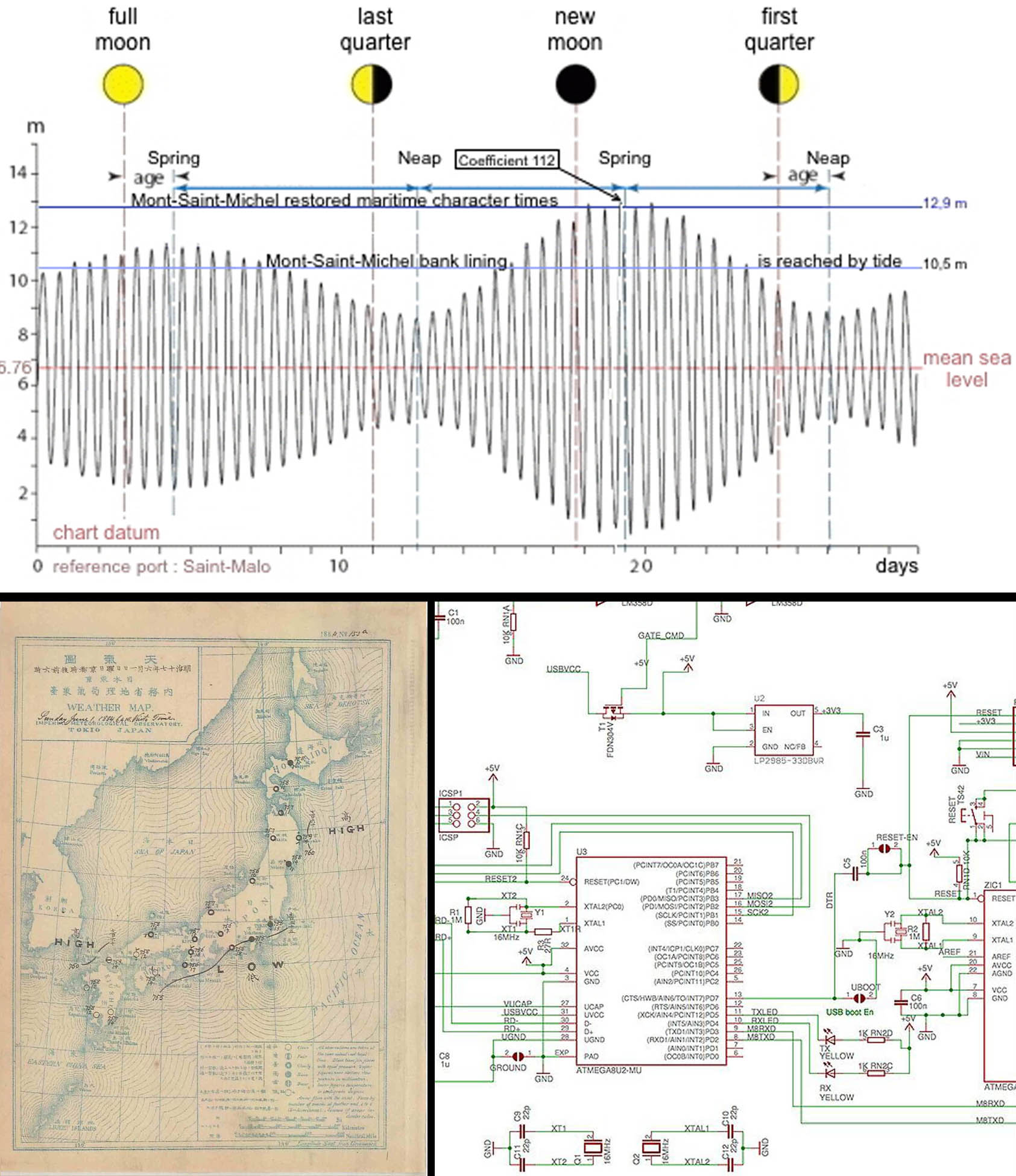

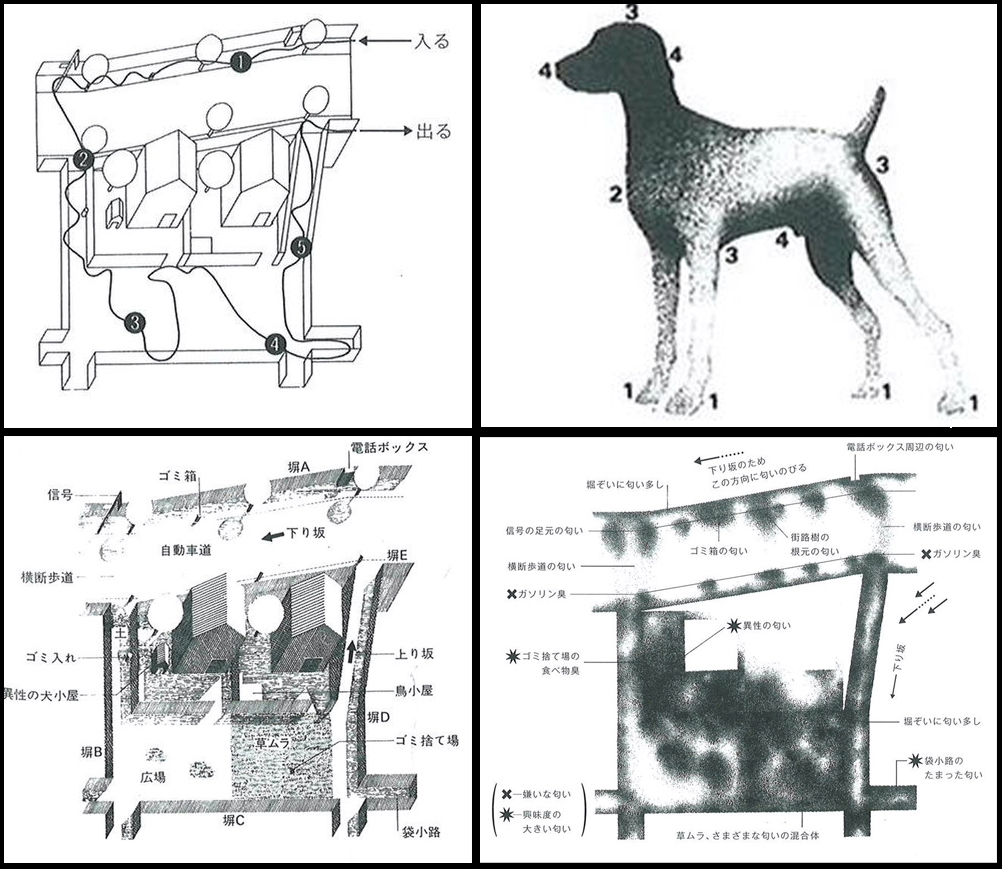

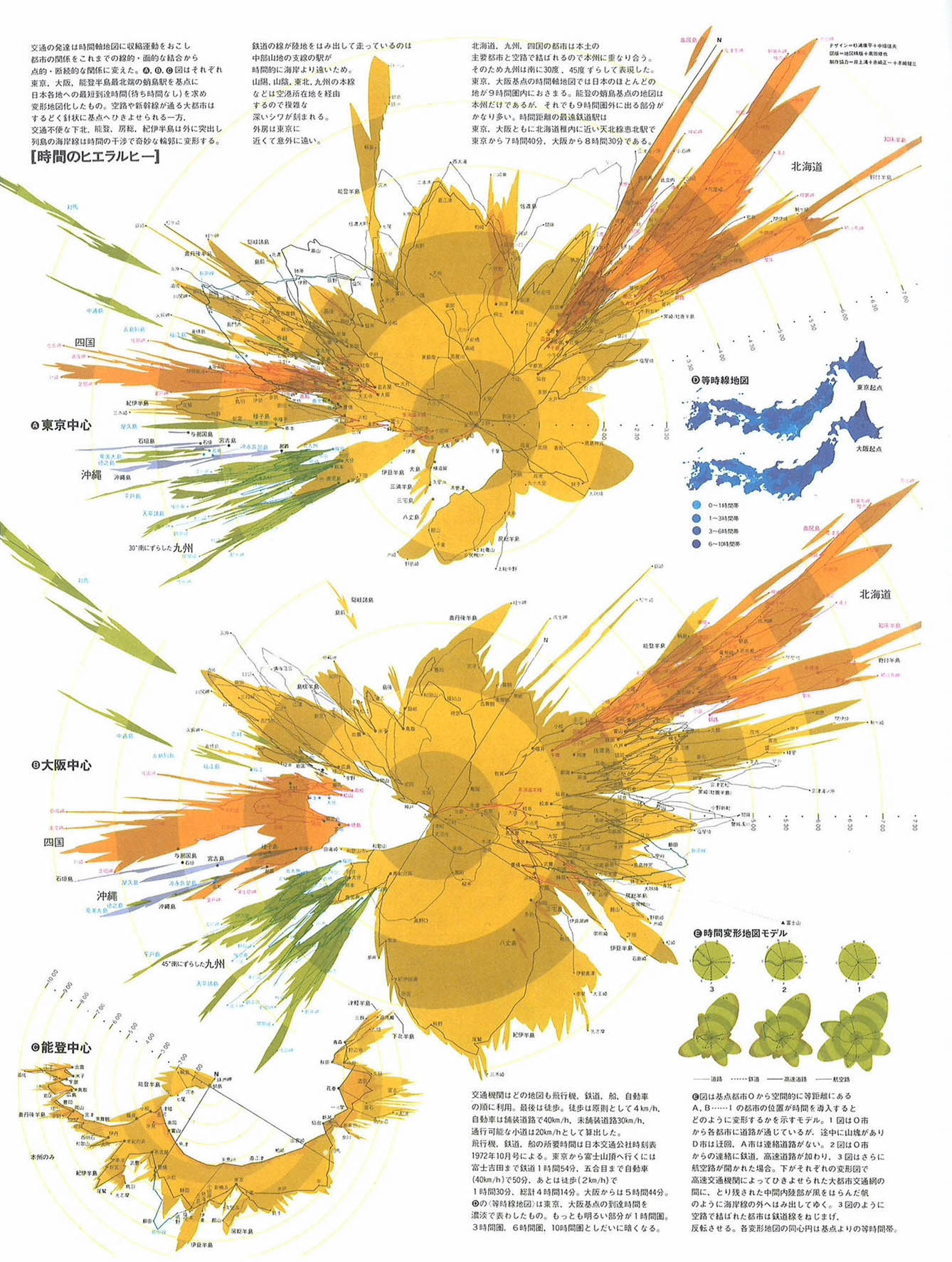

(03) 291夜 )からデカルトまでを夢中にさせた気象図、モーペルチュイを動かした気圧図、オーギュスト・コントが熱中した潮汐図、リューベックやヴェネチアなどの中世の都市図、電気の登場とともに広がった配電図、神殿や寺院や住宅の設計図、いずれもアトラスだ。981夜 )アトリエに出入りするようになったとき、中垣信夫と何人かの助手が「犬地図」にとりくんでいた。ジョン・レノンが飼っていたダックスフンドの子犬を「朝日ジャーナル」の矢野編集長から貰い受けて杉浦家が育てていた「レア」を、助手たちがスケッチブック片手に渋谷並木橋の近所を散歩させ、「レア」が鼻をくんくんさせて歩きまわった行跡を克明にスポッティング地図化しようというのだった。のちに「遊」に掲載した。

古今東西アトラス絵巻①

古今東西アトラス絵巻③

「嗅覚世界」を地図化する

スギウラ時間地図

(04)

最後の分岐は、プロメテウスを崇拝していたゆえに、ヘルメスのやってくるのが目に入らなかったわれわれの世代の不意をついて始まった。つまり、コミュニケーション、干渉、航路、翻訳、分布、傍受(遮断)、寄生‥‥、伝搬、ネットワーク‥‥、もろもろの形態を静力学的にじっと支えていた時代が過ぎ、次いでそれらの形態を、最初は冷たいままで、それから焼けるように熱して変換する時代を経て、情報の支配する時代がやってきたのだ。

(訳=及川馥・米山親能・清水高志)

このあと、この文章はわれわれが途方もないメッセージ伝達機構の中にいて、大半がたんなるメッセンジャーになってばかりいること、つまりそこに働いている者たちの「働きアトラス」は、さまざまな電子コミュニケーション器具の中の半導体チップによる「回路アトラス」にすっかり握られている、というふうな説明に続いていく。886夜 )でもなく、シオラン(23夜 ・1480夜 )でもなく、むろんカイヨワ(879夜 )でもない。しかも、これは書きっぷりがそうなっているというだけでなく、世界を語るとはそういうふうにする(そういうふうに言葉を演奏する)しかないというセールの訴えなのだ。

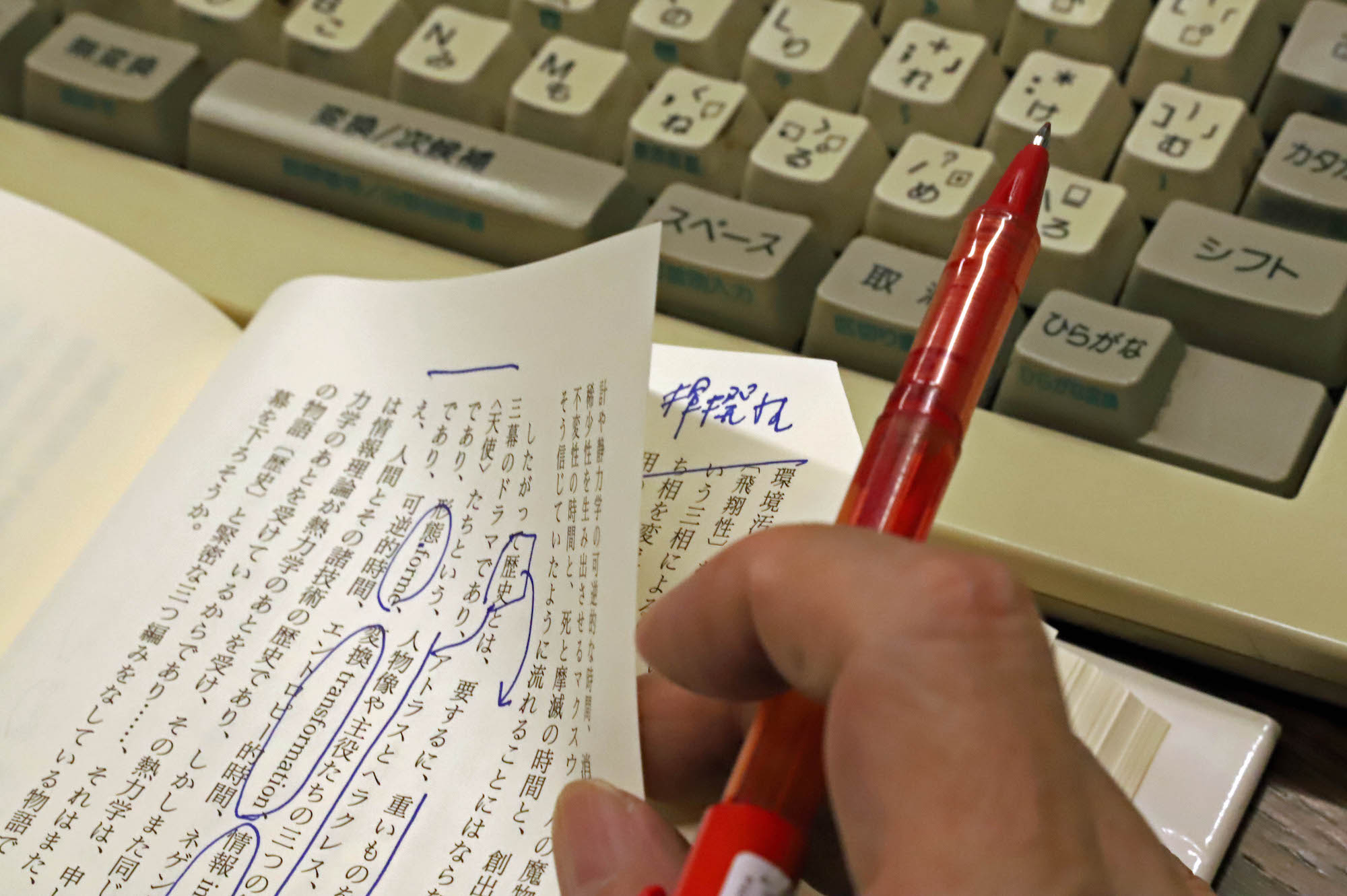

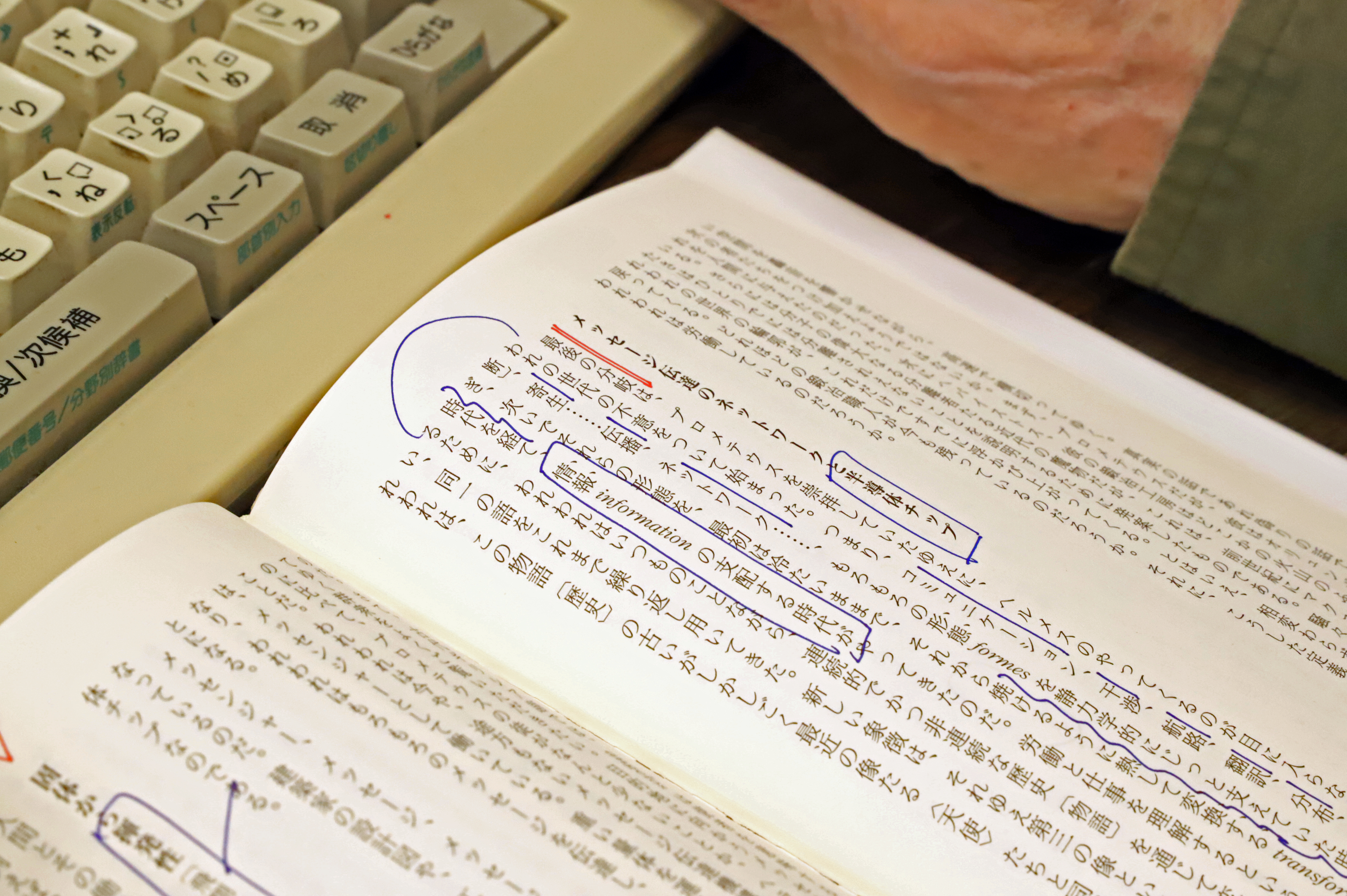

執筆しながら、セール本に次々とマーキングをしていく

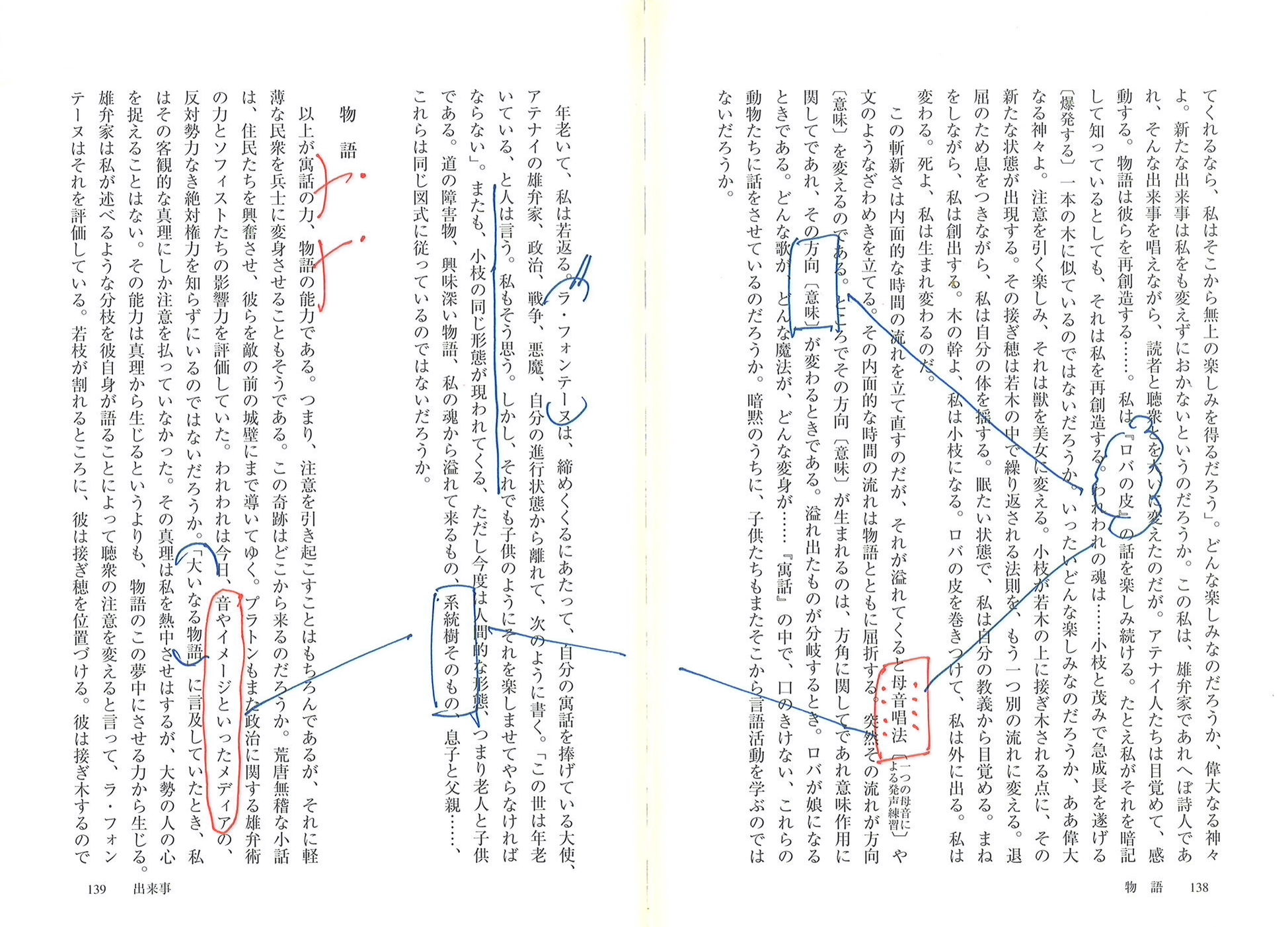

『小枝とフォーマット』内のセイゴオ・マーキング

VIDEO

『小枝とフォーマット』をテキストにしたマーキング術動画

(05) 886夜 )と同じ郷里である。とときどきエッセイの中に少年期のアジャンの風景が出てくる。フーコー(545夜 )の4つ下、デリダやガタリとは同じ歳、ネグリ(1029夜 )より3つ年上になる。ラグビーが好きな少年だったようだ。994夜 )の全哲学と、ブルバキの数学的構造主義である。ほかにギリシア・ローマ哲学史、科学哲学を好んだ。だから大学で教えていたのは科学史が多かったようだが、ぼくが見るにサディ・カルノーの熱力学もしくは自殺したボルツマンの熱力学も、ということはプリゴジン(909夜 )の散逸構造論も、師匠(アトラスかつフォーマット)だったように思う。1766夜 )によるインタヴュー『解明 M・セールの世界』(法政大学出版局)と、もうひとつは清水高志の『セール、創造のモナド』(冬弓舎)、『ミシェル・セール:普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社)だった。後者は唯一の“読めるセール論”ともいうべきもので、著者の清水は夫人を亡くす渦中でこれを書いたようだ。清水にはセールをフォーマットやアトラスにして自在に21世紀思想の行方を論じた『来るべき思想史』(冬弓舎)もあって、この人が(ひょっとするとこの人だけかもしれないが)、もともとセールの読み方に好ましいフィルターをもっていることを告げていた。ライプニッツの研究者だからであろう。

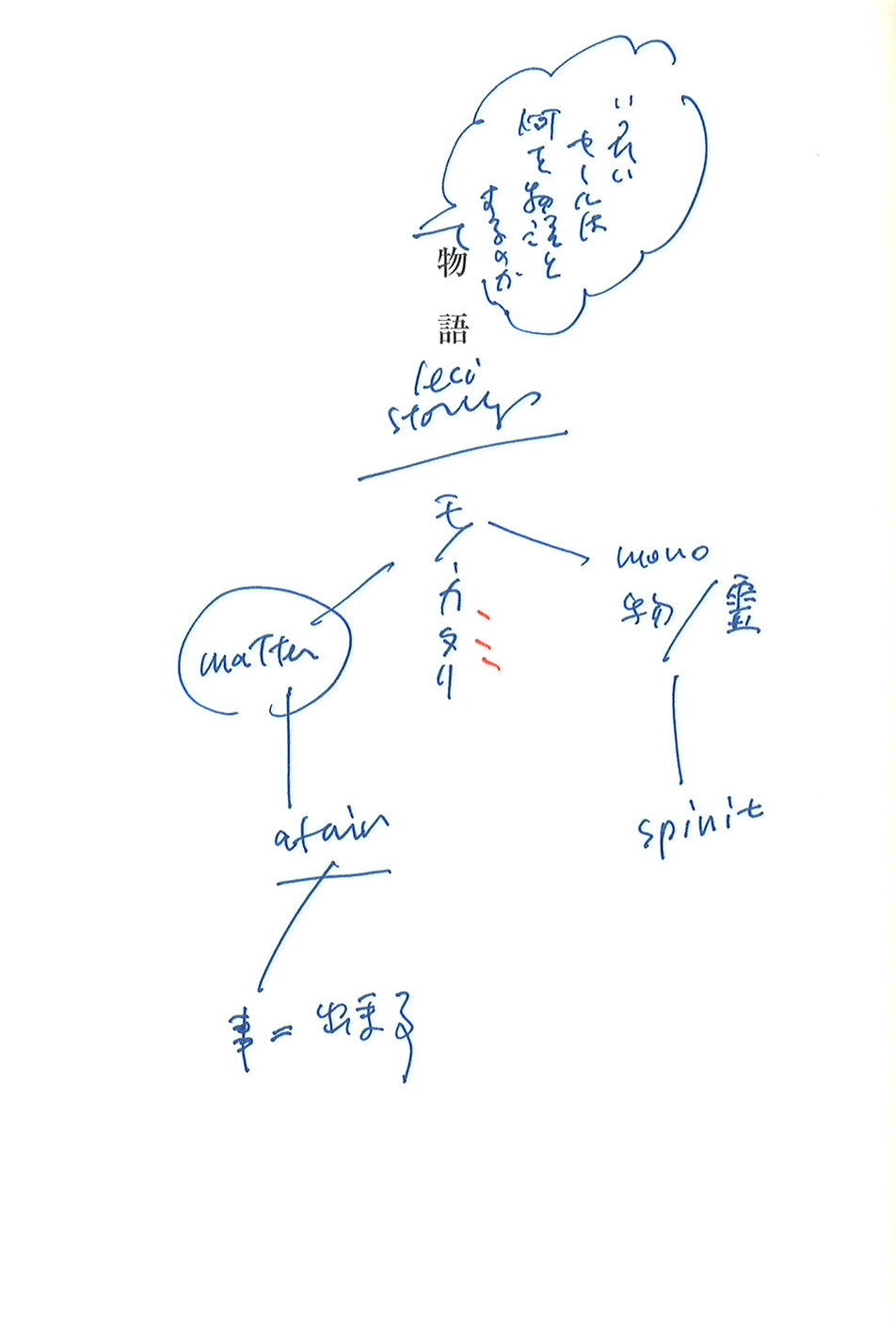

上:幼少時を過ごした砕石工場 下:兄クロードとともに。ボーイスカウト制服姿の兄弟(右がセール)

海軍士官時代のセール(26歳ごろ)

41歳のミシェル・セール フランスの哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチにインタビューをするセール(1971年3月7日)。当時、パリ第一大学の教授になり、科学史を講義。初期の理論的著作シリーズ「ヘルメス」を発表。自然科学と人文科学をまたぐ雄大な企図のもと、さまざまな論考を世に問うた。

https://www.ina.fr/video/I06328553 80冊を越える著作を遺し、2019年、88歳でこの世を去る

(06) 258夜 )の『重力と恩寵』だったとも明かした。しかしラトゥールは納得しない。ゲルニカからナガサキに及んだ体験は当時の時代がもたらしたものだから、多くの者が似たような体験をしたはずで、それがセールさん、あなたに大きなものを与えたというなら、そのことが科学哲学思想に独自に反映していてよさそうなのに、あなたはそこをちっとも明確にしないではないか。それはなぜか。いつも総合化に向かおうとするからか。18夜 )が「三体問題」に思いをとばした瞬間がここには去来したはずなのだが、『解明』インタヴューはそうはならないほうへ収束していった。

師匠セール・弟子ラトゥール

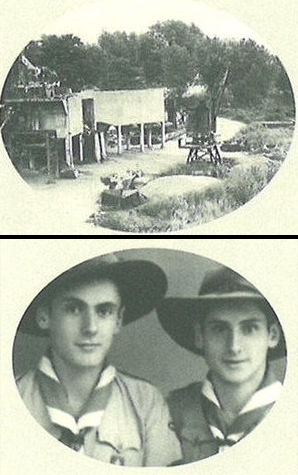

強制収容所とその内部

無差別爆撃、ゲルニカ爆撃

若きセールの運命を変えた一冊

(07)

奇食者? ネズミとイナゴ

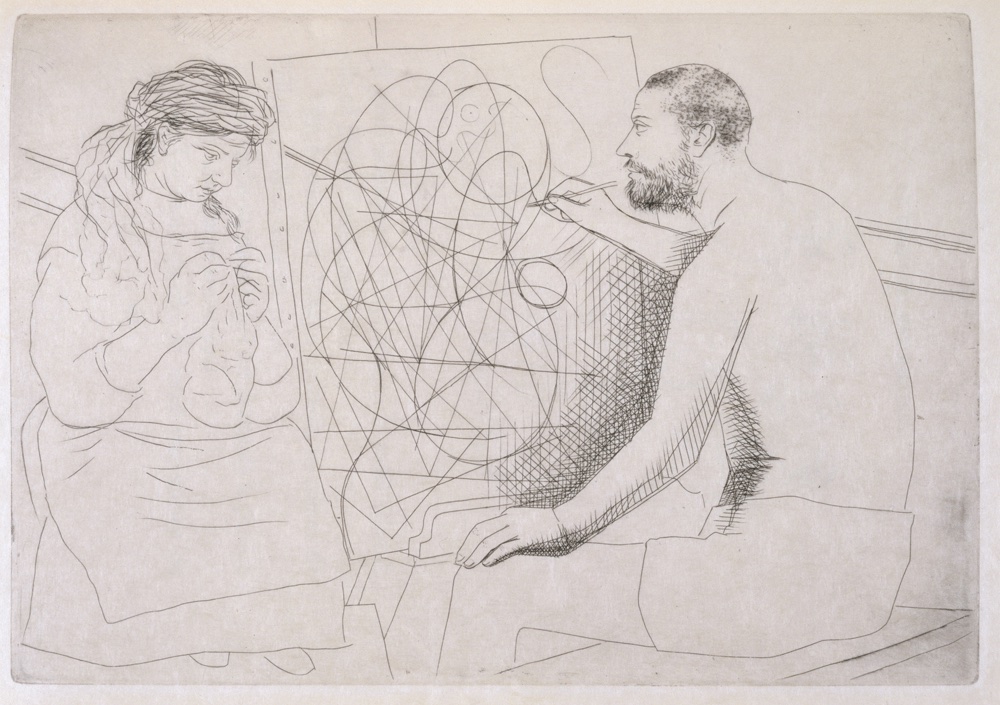

(08) 1598夜 )の『知られざる傑作』に登場する画家フレンホーフェルの絵《美しき諍い女》をいじっているエッセイがもとになっていて、「ノワーズ」(noise)とはどういうものなのかを追った一冊である。ノワーズはたんなる雑音(ノイズ)ではなく、「そこ」から発信されているなんともいえない「理解しがたいもの」のことで、そんな基調からずれているようなものにこちらが惹かれるはずがないのに、気がつくととらわれているような、そういうものをいう。

ピカソによる『知られざる傑作』の挿絵

ポランニー、バシュラール、ベイトソン、セール、レヴィナス、モラン

執筆中、デスク傍らにおかれた『生成』

執筆後、編集部のデスクにセール本を次々と積み重ねていく松岡

(09)

(図版構成:寺平賢司・西村俊克・井田昌彦・梅澤光由・衣笠純子・牧野越叢、校正:八田英子・井田昌彦、キーエディット:吉村堅樹)

⊕『小枝とフォーマット』⊕

∈ 著者:ミシェル・セール

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ システム⊕ 著者略歴 ⊕ ミシェル・セール(Michel Serres)

⊕ 訳者略歴 ⊕ 内藤雅文(ナイトウマサフミ)