インターネットが登場するまでは「ブラウジング」(browsing)とは、お店で「何かお探しですか」と近寄ってくる店員を追っ払うための言葉だった。「いや、ちょっと見て回っているだけ」(I'm just browsing)と言うためだ。それでもブラウジングはウィンドーショッピングよりも意図的だ。お店が念入りに検討して並べた衣料品や食品や書物を、意図的に無視するからだ。

90年代半ばすぎにインターネットが登場するまでは「ブラウジング」(browsing)とは、お店で「何かお探しですか」と近寄ってくる店員を追っ払うための言葉だった。「いや、ちょっと見て回っているだけ」(I’m just browsing)と言うためだ。

勝手に動きまわる客をなんとか商品に引き付けたくて、店舗のスタッフはいろいろ工夫する。しかしたいていは、客のブラウジング(ぶらぶら注目歩き)を制約したり規制したとたんに、売上げがうまく伸びないことも思い知らされる。

一言でまとめていえば、WWWはこの「ブラウジング」に革命をおこしたのである。自分勝手に見回りたいネットユーザーたちに、それが自由にできる「ブラウザー機能」を提供し、あまつさえユーザーをブラウザーにしたのではなく、ブラウザーをユーザー化した。

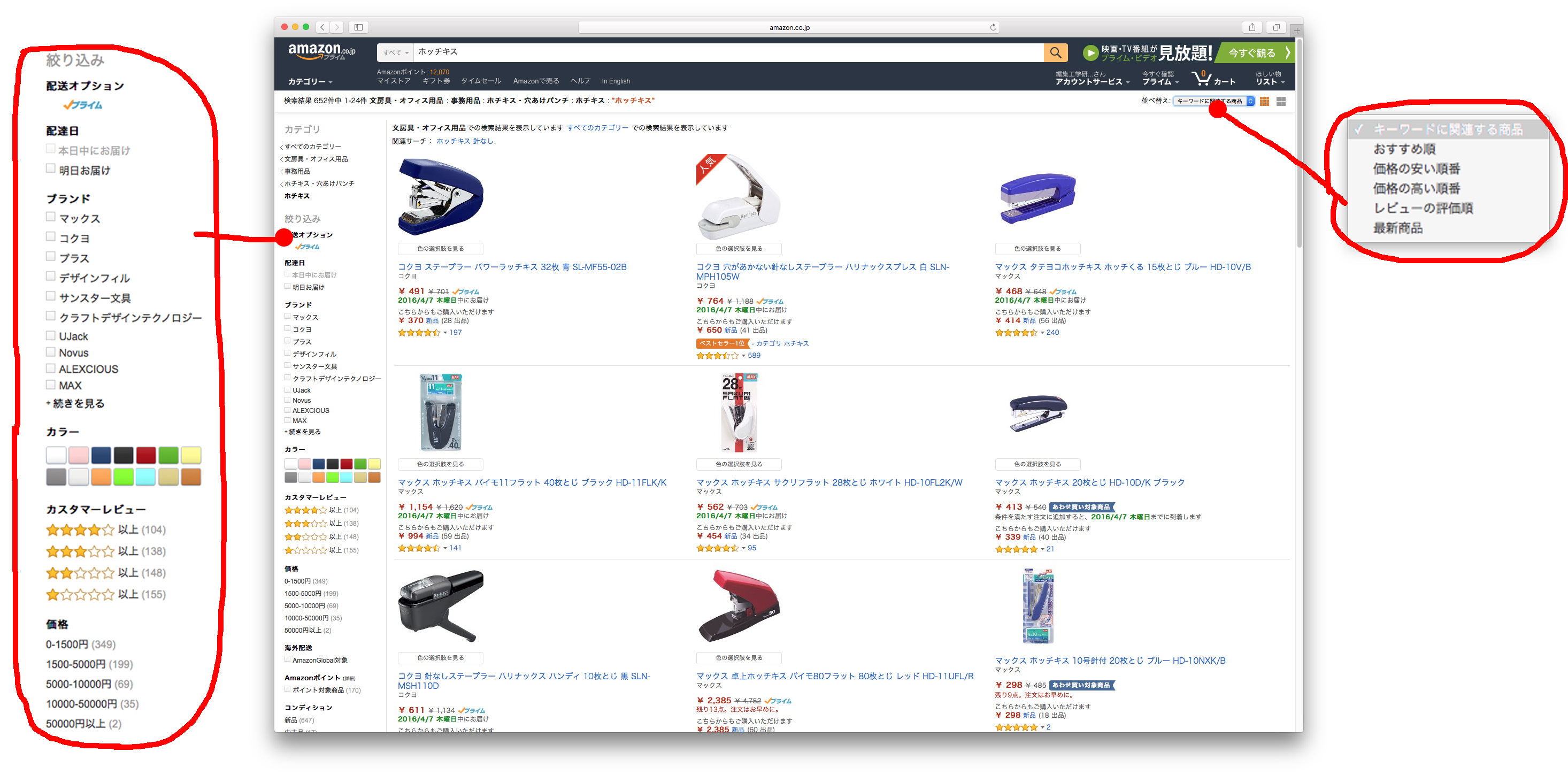

アマゾンでホッチキスをブラウジング

グーグル検索も検索結果のフィルタリングにより効率的なブラウジングができる

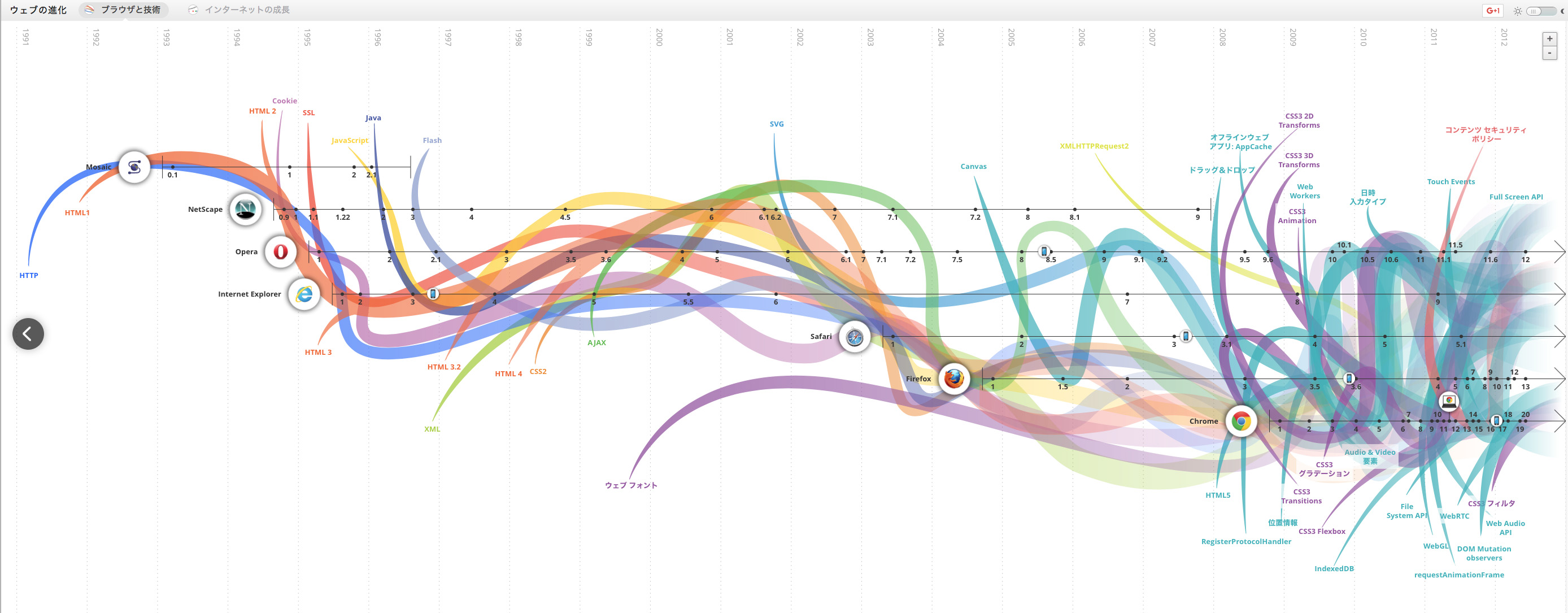

ICT上でのブラウザーとは「情報をまとまった形で閲覧するためのソフトウェア」のことである。だから実際には画像ブラウザー、ファイルブラウザーなどがあるのだが、現状ではウェブブラウザー(ティム・バーナーズ=リーによるWWWブラウザ)がブラウザーの代名詞になっている。

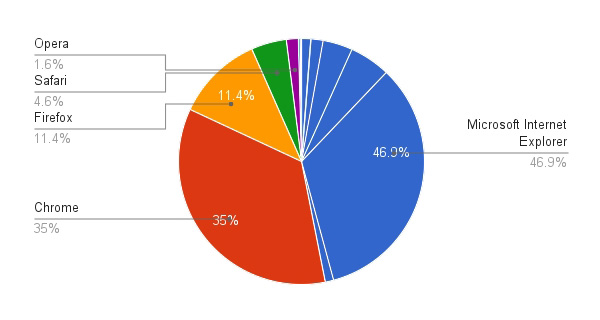

ウェブブラウザ(デスクトップ)のシェア(2016年1月/Net Applicationsより)

ネットは商品だけを並べているのではない。あらゆる情報と知識と人物と、そして厖大なガセネタを“陳列”する。

リアルとネットの区別がつかなくなったのではない。そんなことは誰だって見分けている。

知の秩序② 松丸本舗

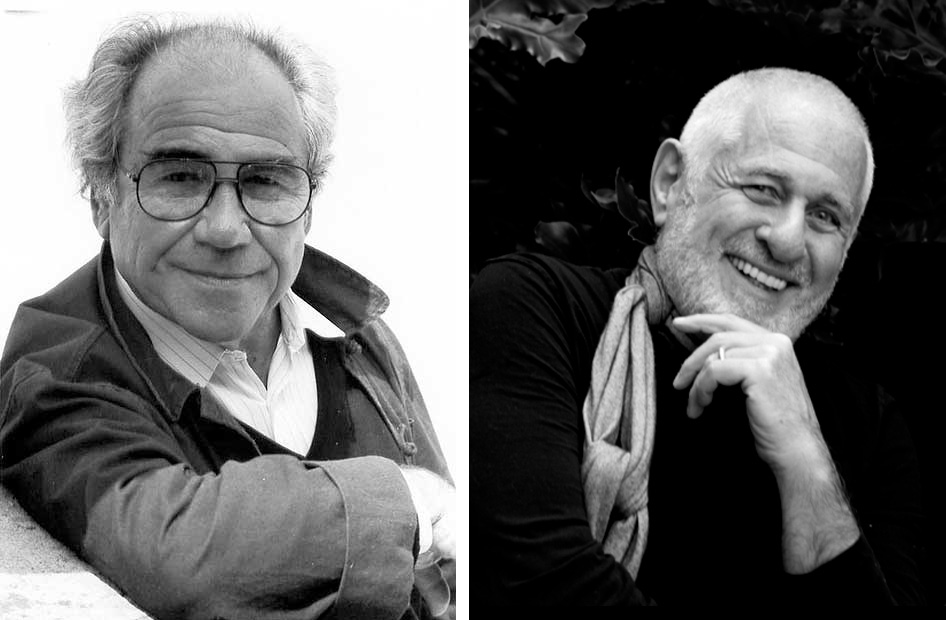

それにしても、この程度のことはあらかじめ予測できなかったのだろうか。みんなが一斉にネットに走ったために、踏みとどまって強く提言できる者がからっきしになったのだろうか。いやおそらくは、少なくともこの二人は気が付いていた。639夜 )、もう一人は情報アーキテクトのリチャード・ソウル・ワーマン(1296夜 )だ。

ジャン・ボードリヤール(左)とリチャード・ワーマン(右)

ワーマンのほうはインターネットが登場していないかなり前の1989年の春に、これからは“Information Anxiety(情報不安症)”が頻発するだろうと予想し、この言葉をタイトルとするユニークな本を書いた。どのページからでも読めるようになっていた。日本語版もある。ぼくが監訳した『情報選択の時代』(日本実業出版社)だ。

ボードリヤールやワーマンの予告を、別なかたちで変換してみせたのがITベンチャーたちだった。シリコンバレーからだけでなく、世界各地で雨後のタケノコのように出現したが、総じてグーグルとアマゾンに代表されるので、その市場については一括して「グーグル・アマゾン化されたニューブラウジングマーケット」と言われる。

こんなこと、リアル社会やリアル市場ではとうてい不可能なことだった。

インテル「100のオブジェクトで語る小売の歴史」 小売がどのような小売がどのような歴史をたどってきて、どこへいくのかを表した図。測り、棚、紙幣の出現から広告、キャッシャー、自動販売機、クレジットカード、ネットショッピングを経てどうなっていくのか、詳しく見るとおもしろい。サイトでは100のトピックを詳しく見ることができる。

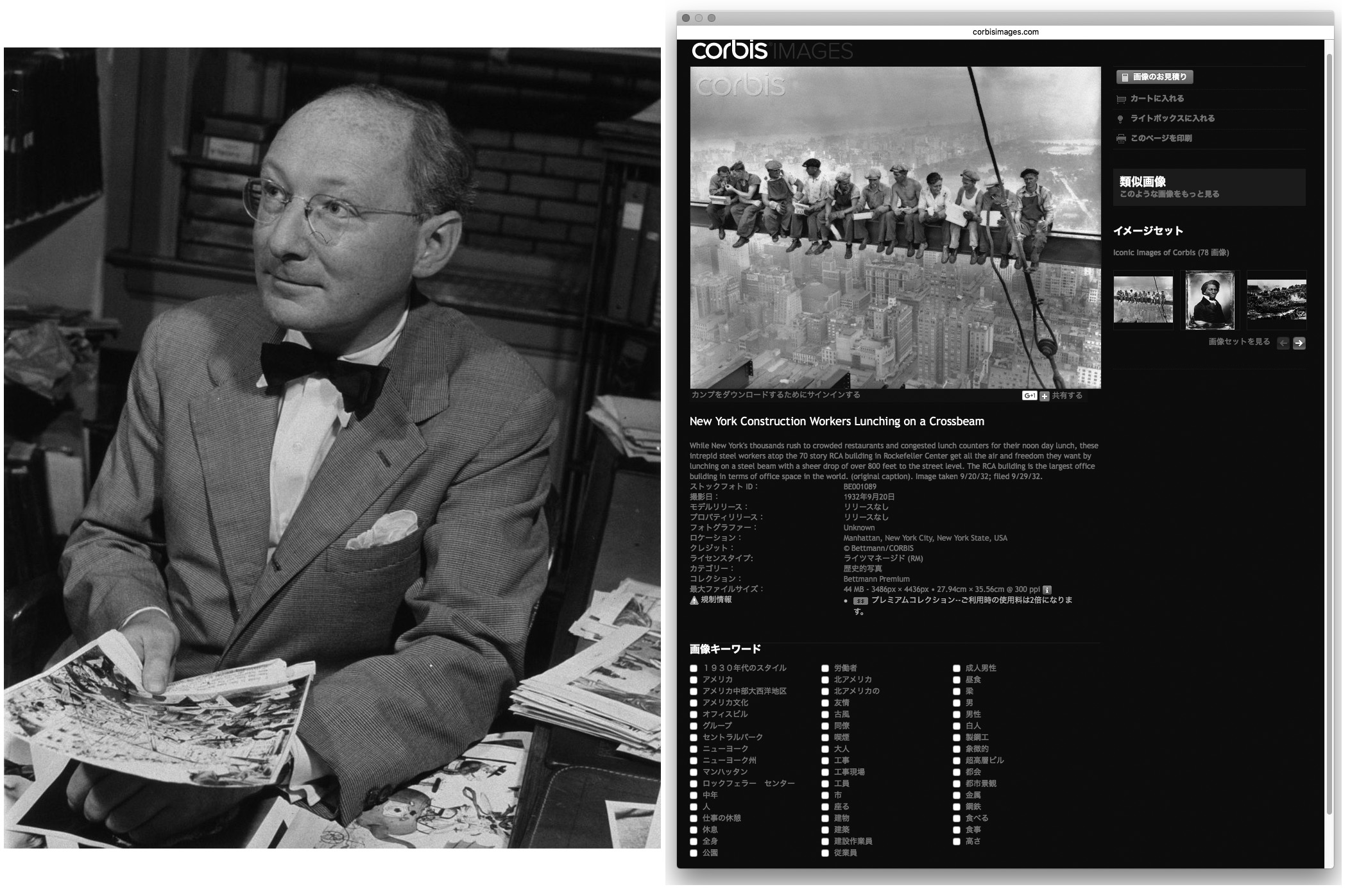

http://retail100objects.com どんなコンテンツも情報化した(かつ、サイト有利の編集化がされていた)ということは、「本」や「新聞」や「雑誌」によって分けられていたコンテンツを、ことごとくパッケージから切り離してばらしたようなものだった。888夜 )はベットマン・アーカイブを買収した。親会社のコービスが持っている最も権威のある歴史写真のアーカイブの権利を入手したのだが、このアーカイブでは1枚の写真(イメージ)に付き約10~30の言葉(アイテム)が関連付けられ、そこには約33000の同義語がくっついていた。

ベットマン・アーカイブ創立者、オットー・ベットマン(左)と、デジタル化されたアーカイブ

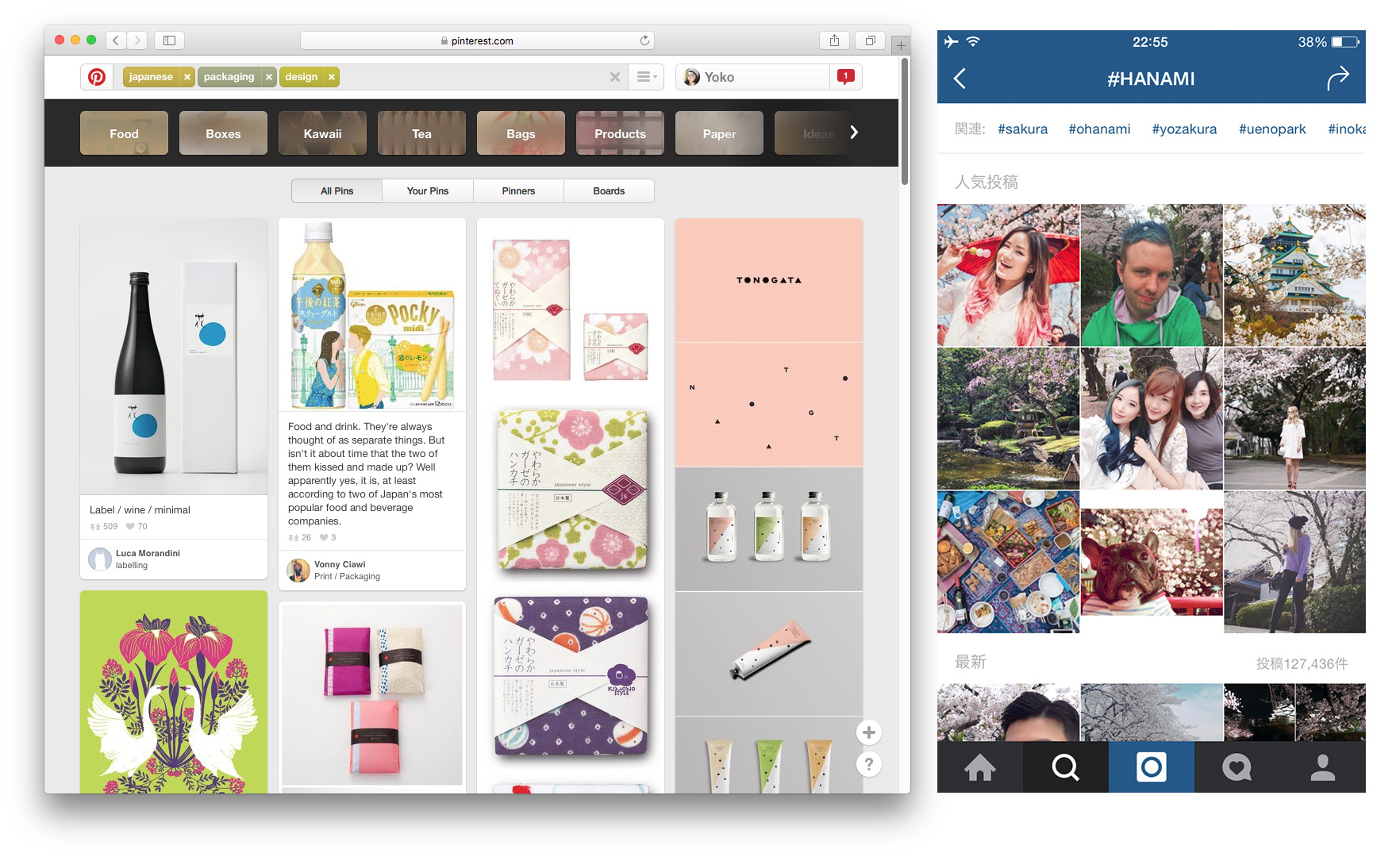

ユーザーが自分でタグつけるPinterest(ピンタレスト)とInstagram(インスタグラム)

さあ、ここで大きな疑問が涌いてくる。

知の秩序④ 日本の大学における学問の分類

本書は、ワーマンが情報アーキテクチャを専門にしたことを受けて登場してきたデビッド・ワインバーカーによるもので、インターネット波及以降の2007年に“Information Anxiety”をあらためて俎上に乗せた一冊になっている。

ワインバーガーの最新の書(未訳)『Too Big to Know(大きすぎてわからない)』(2012)

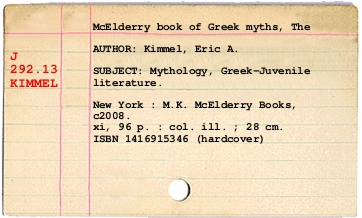

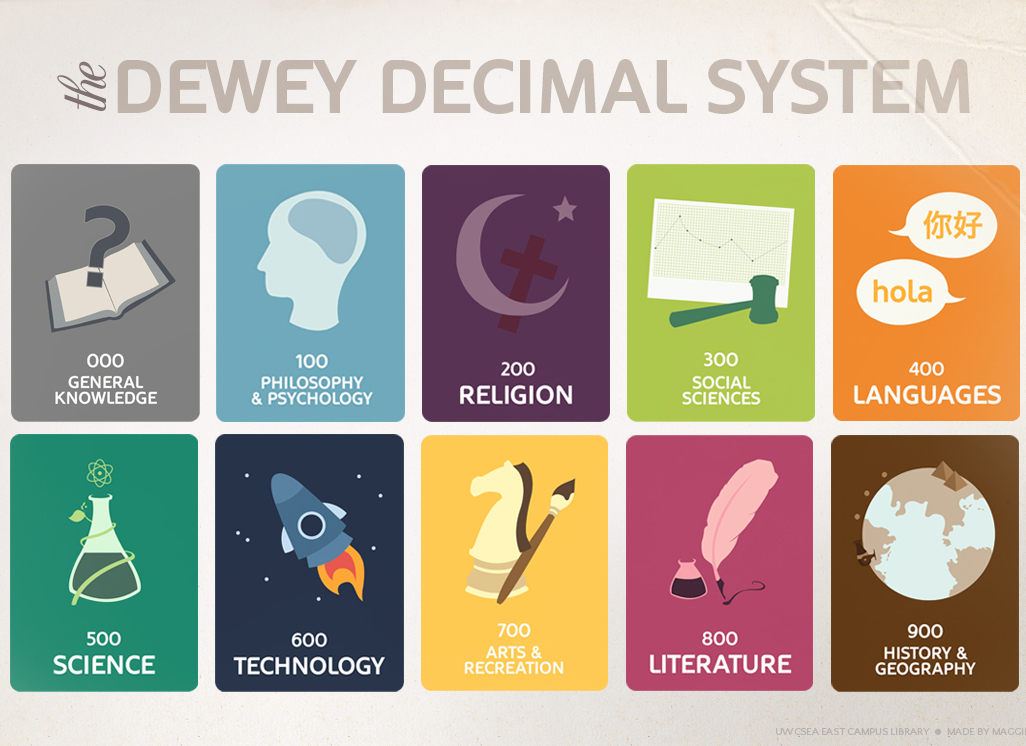

メルヴィル・デューイが図書館分類システム(DDC)を公表したのは1876年だった。分類には十進法が選ばれた。

デューイには先行するヒントが3つあった。

知の秩序⑤ 本のカード化整理として出来た図書目録(Library Card)

社会改革については熱情の持ち主でもあったデューイは、さっそくDDC(Dewey Decimal Classification)の作成に踏み切った。

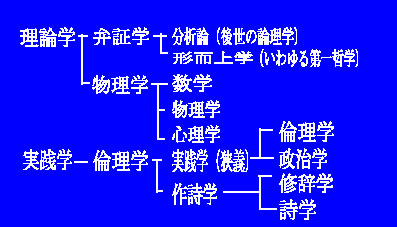

そもそもヨーロッパにおける「知の分類」の基本方針は、プラトン(799夜 )の「それが何ものかであるかということは、それを何であると分類する特定力によって説明されるしかない」に準拠してきた。プラトンはどんなものに対しても「そこに何かが参加(participate)してくる」と考えたのだ。291夜 )はそこを大きく前進させて、「分類こそが定義にほかならない」と考えた。世界の知識に「ツリー構造」があらわれたのはこのときからだ。

知の秩序⑥ デューイ十進分類法

知の秩序⑦ アリストテレス学派による学問の分類

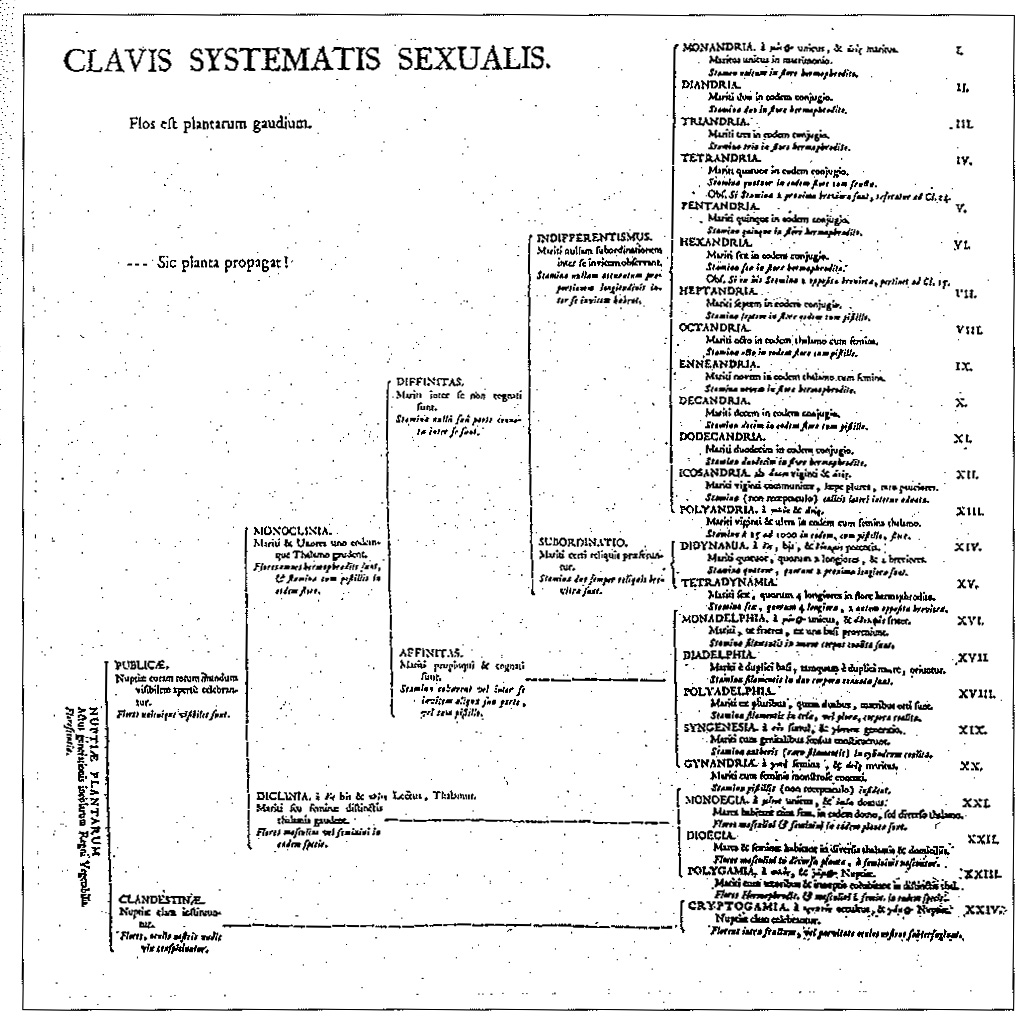

それから1000年後、スウェーデンのカルロス(カール)・リンネがツリー構造の変形ヴァージョンをすべての生物にあてはめることを提唱した。

知の秩序⑧ リンネの植物の分類体系

図書分類はリンネの分類法にもとづいたものではない。デューイの十進法もリンネの分類法に従ったものではない。もともとはフランシス・ベーコンの『学問の進歩』が提案した「森の森」構想に発祥している。

知の秩序⑨ フランシス・ベーコンによる知識の分類

南インドの多神多仏の思想風土に育ったS・R・ランガナタンはマドラス大学で図書館勤務をしたのち、ロンドン留学してヨーロッパの知識体系とアジアの知識の在り方を比較し、新たな「ファセット」(facet)による基本分野の設定を試みた。958夜 )の勇気と宿命を感じる構想だった。

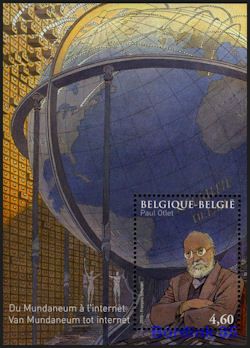

もっと異色の構想者もいた。ポール・オトレである。

が、ここまでだけなら“偉大なるモーラ主義者”であって、異色というほどではない。オトレが異色なのはここからだ。1030夜 )と出会うに至って、その構想は「形」をあらわしたのだ。

ベルギーの記念切手「from Mundaneum to Internet(ムンダネウムからインターネットへ)」

このように書誌の分類といっても、そこにはさまざまな可能性があったはずなのである。

VIDEO

クレイ・シャーキーのTEDTALK「思考の余剰が世界を変える」(2009年/字幕つき)

これらはデューイ分類の枠組に対する根本批判にはとうてい当たらない。むしろデューイの図書分類に従った図書館という図書館は、めんどうくさいほど内部拡張がおこっているとはいえ、リアルアーカイブの処理管理としてはいまなお可もなく不可もないといったところなのだ。

帝京大学メディアライブラリーセンターのエントランスホール

それでは、どうするか。ほっておくのか。ネットビジネスに向かう者たちはそれでいい。けれども図書館や書店や音楽業界にいる者たちはほってはおけまい。ではどうするか。

知の秩序⑩ ISBN

メタアーカイブとして、これが抜群だというものはまだ出現していない。ブリタニカもロジェのシソーラスも、MITの認知科学体系もウィキペディアも、個別知・共同知・世界知を動的平衡をめざすようには揃えてはいない。

ぼくも3度訪れ、1度はカンファレンスでキーノートスピーチをしたアメリカの議会図書館(LC)には1億3000万点のアーカイブがあって、その中に総延長85万キロメートル分の書棚に収容された2900万冊の本が含まれる。2900万冊は300人ほどの分類担当者とともに80分野に分かれ、「アメリカ議会図書館分類法」(LCC)にもとづいて図書館スペースの285000棚に配架されている。

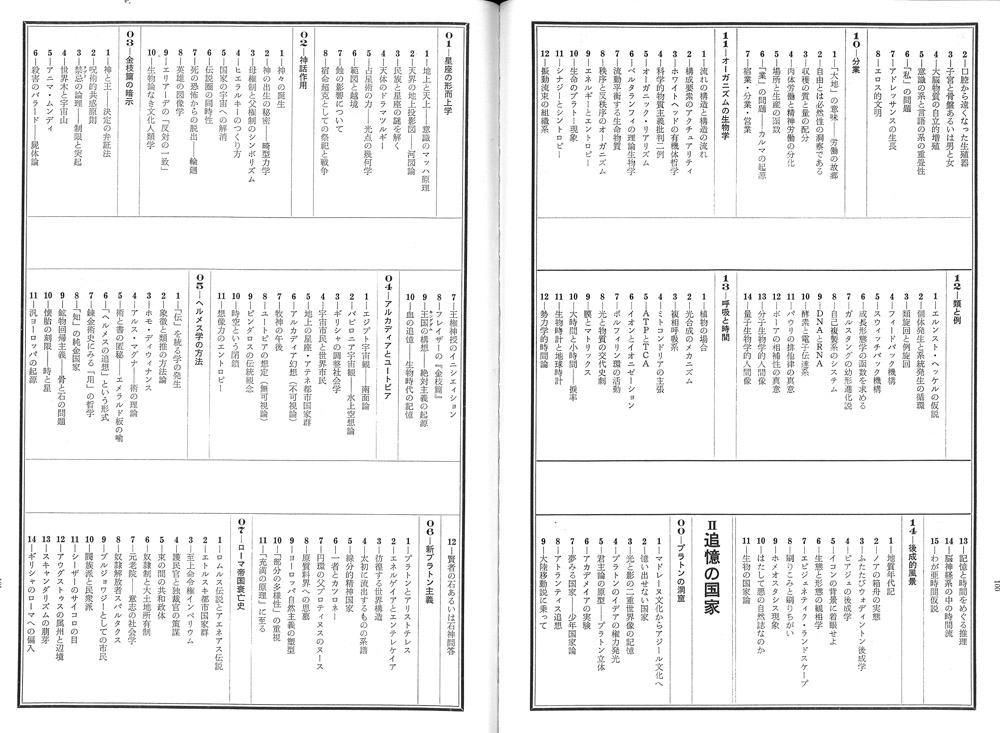

1980年2月、ぼくは「遊」の片隅に『国家論インデックス』というメタインテリジェントな目録を提示した。

知の秩序⑩「遊」1011号に発表された「国家論インデックス」

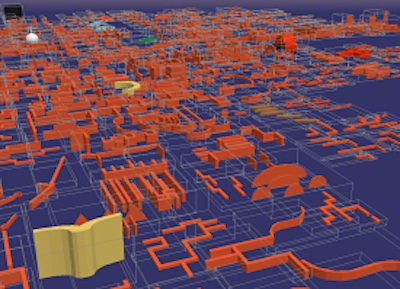

電子図書館を構想してもみた。これは千夜千冊を日々書いているうちに思いついたもので、ハンス・ジェニングス(248夜 )の「パンディモニアム」、オトレの「ムンダネウム」、ヴァルター・ベンヤミン(908夜 )の「パサージュ」、フランセス・イェイツ(417夜 )の「世界劇場」、パウル・クレー(1035夜 )の「造形思考」、杉浦康平(981夜 )の「イメージマップ」、高山宏(442夜 )の「ピクチャレスク大学図書館構想」などなどに刺激をもらっているうちに、ひらめいた。

図書街

セクションペーパーを広げ「図書街」の構想マップをドローイングする松岡正剛

「超近大プロジェクト」(2020年完成予定)

こういう試みをぼくも欠かしてはいないのだが、それが「知の秩序化」になってはならないとも思っている。「知」はもはや秩序を求めてはいない。多様で複雑な生態系になりつつあるだけなのである。だから、新たな図書分類もそういう“動的平衡”をめざしたほうがいい。

⊕ 『インターネットはいかに知の秩序を変えるか? – デジタルの無秩序がもつ力』 ⊕

∈ 著者:デビッド・ワインバーガー

⊗目次情報⊗

∈∈ プロローグ

⊗ 著者略歴 ⊗

デビッド・ワインバーガー(David Weinberger)