杉浦さんが…唐草文様を見ている。そこからエジプト、ギリシア、東アジア、中国、日本をまたぐユーラシア植物帯のうねりが立ち上がる。パルメットから忍冬唐草へ。その文様をもっとよく見ていると、植物たちは動きだし、そこに渦が見えてくる。日本の正月では、この唐草文様を覆って獅子舞が踊っている。中国では獅子だけではなく、龍も亀も、鳥も魚も、その体に渦を纏って世界の始原や変容にかかわっている。そこで杉浦さんは…ふと目を転じ、その渦がときにバティック(更紗)となって人体を覆い、古伊万里の章魚唐草となって大器となり、ジャワの動く影絵となって夢に入りこむことを、抽き出してくる。

こうして杉浦さんに…よって、どの渦にも、天の渦・地の渦が、水の渦・火の渦が、気の渦・息の渦が、躍動していくことになる。これらの渦を総じていくと、カルパヴリクシャが待っている。樹木が吐く息のことである。けれども杉浦さんが…見るカルパヴリクシャは、地表を動き、村を渦巻き、空中の雷や鳥の旋回や風の乱流と重ね合わさっていく。また、そのカルパヴリクシャは体の内側に入ってDNAから三半規管におよぶあらゆる捩れともなっていく。

バウハウス以来の多くのデザイン論というものは、渦の形態を比較するだけだった。大半の文化人類学は渦のパターンが儀式や会話や物語のどこに出てくるかを調べるだけだった。ところが杉浦さんの…目は、何も言わない図像や線画に想像力による動きを与えて、その関連研究を開始する。そうなのだ。杉浦さん…その人がデザイン論の述語であり、杉浦さん…その人が新たな文化人類学の対象になっていいほどなのだ。

本書のタイトルになっている「かたち」を、杉浦さんは…「かた」と「ち」に分けた。「かた」は形代や形式のカタ(形)、象形や気象のカタ(象)、母型や原型や字型のカタ(型)などを孕んでいる言葉である。「ち」はイノチ(命)やチカラ(力)やミヅチ(蛟・蜃)のチだ。どちらがなくても「かたち」は誕生しない。

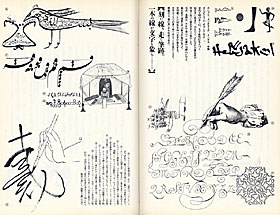

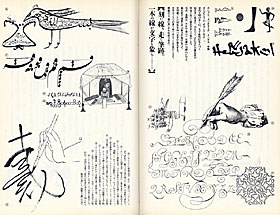

では、どのように「かた」と「ち」は出会ってきたか。杉浦さんは…祈りのなかに、文字の発生文化のなかに、葬祭のなかに、その出会いを拾い、そのすべてをひとつずつ照応させて、そこにひそむルールと、そこにかかわる人々のロールと、そこでつかわれたツールの、さしずめ“ルル三条”をつなげた回廊を次々につくっていった。杉浦図像学あるいは杉浦観相学とは、このことだ。

『かたち誕生』のページの「間」にあらわれる様々な渦

久々に杉浦さんに…ついて書いている。

もっとも、今夜はできるだけカジュアルに書きたい気分だ。池袋の喫茶店「ろば」の2階の木造事務所に、ちっぽけな工作舎を開いたころ、ぼくは杉浦さんの…すべての言動に感動しまくっていた。そのことを書いておく。

そのころ杉浦さんは…小さな円形計算尺で版下指定をしていた。まるで数理学者のようだった。指定はすべてスタビロの色鉛筆の深紅と臙脂。字は小さくて、間架結構が美しい。その計算尺と赤紫の文字は杉浦目盛と杉浦色というものだった。また杉浦さんは…葉書よりちょっと小さめのカードを脇に何枚かおいていて、何かを思いつくとメモを必ず簡略なドローイングにしていた。それもやはりスタビロの色鉛筆。すべてはドローイング・メモ。走り書きは一度も見たことがない。なんであれ丁寧に扱うこと、とくに本のページを繰るときは――。

杉浦さんは…話をしながら、その時間がくると「あ、ちょっと待ってね」と言って、別室で必ずラジオの民族音楽と現代音楽の録音をしていた。そのテープ・コレクションは、おそらく小泉文夫や秋山邦晴を上回るにちがいない。耳を澄ます人、目を凝らす人、手を尽くす人。それが杉浦康平…だった。

こんな印象もある。

杉浦さんは…話の途中でハッハッハと笑うとき、そこで急転直下の切り返しと意表をつく折り目をつくっていた。たとえば、「そこのとこをよく吞みこんで、分解製版をよろしくお願いしますね」。そう、印刷所の担当者に言って「ハッハッハ、ごはん食べてからのほうがいいよ。一緒に分版を吞みこめるからね。そうすると腑に落ちる」。

このハッハッハは冗談のように見えていて、そうではない。のちにだれもが知るようになったろうけれど、杉浦さんには…「図像が世界を吞み、世界は図像を吐いている」という見方があるのだが、印刷担当者はその「吞吐の思想」を送られたわけなのである。可憐な担当者たちは、汗を拭きながら、「いや、ごはん抜きでがんばりますから」と言って、そそくさと帰っていく。

これは何度か紹介したことだが、杉浦さんの…アトリエでは、だれもペーパーセメントをつかわない。両面テープを二、三ミリ角にハサミで切って、どんなものも貼る。これを杉浦さんは…「にちゃにちゃしないドライ・フィニッシュ」と名付けていた。杉浦さんは…厖大なブックデザインとエディトリアル・デザインを手掛けてきたが、出来上がったばかりの本を担当者を前にぺらぺら“追認”しているところを、ぼくは見たことがない。そっと机の端に置いておいて、ずいぶんたって、一人になってから見る。

こんなこともしだいに気が付いた。杉浦さんは…めったにパーティに出ない。広告の仕事はしない(弟は資生堂のパッケージデザイナーのトップだった)。杉浦さんは…年賀状を作らない。そのかわり海外から細字で感想をしるした絵葉書が届く。そして杉浦さんは…アメリカには絶対に行かない。アメリカについての理由を聞くと、「ま、一人くらい抵抗する者がいたっていいでしょう」。それ以上の理由は聞いたことがないが、たった一度だけ、何かの会話のときに、「原爆など落としちゃいけないよ」とぽつりと言った。

ぼくにとっての杉浦さんは…夜中に電話をしてくる杉浦さん…でもあった。ずっと以前、工作舎でだれも電話に出なかったことがあった。翌日、用件があって杉浦アトリエに行くと、開口一番、「きのうはみんな早く帰ったみたいね。若いうちは寝ないでもやりたいことがあるもんだけれどね、ハッハッハ」と笑った。

話の最後がハッハッハで終わるときは、よほどのメッセージなのである。その夜から工作舎ではだれかが不寝番をするようになり、そのうちだれもが寝なくなっていた。しばらくたって、ぼくが夜中の杉浦アトリエで調べものをしていると、珈琲でも飲もうかと言って妙にニコニコしてこう言った。「そういえば、最近は松岡くんのところは夜中も起きているね。大丈夫? やっぱり頼まれなくても徹夜しなくっちゃ、若いうちはもったいないものね」。

こういう杉浦さんの…一挙手一投足にまつわる場面は、それこそ数かぎりなく、ぼくの目と耳と体に残ったままにある。ぼくはその数々の場面をあえて伝説にし、あえて杉浦神話にしたいとさえおもう。古代このかた、そのようにしてしか「事実」は「物語」として伝えられてこなかったのだ。それなら杉浦物語こそが必要なのである。

きっとぼくは、いつか杉浦さんを…めぐるちょっと長めのものを書きたいのだろう。それが維摩経ふうか徒然草か、秋里籬島や坂崎坦みたいなものなのか、それともエレナ・ガーロやガルシア・マルケスのようなのかは、わからない。杉浦さんは…神話もSFも映画も好きだから(ブラッドベリやバラードやタルコフスキーについて何度話しこんだことか)、エッシャーのような立体映像を交えた杉浦DVDのようなものも、きっとおもしろいだろう。そこには、ときに閑吟集や齋藤史の『記憶の茂み』のような歌や、あるいはヒップホップのような合いの手をまぜて。

杉浦康平は…ぼくにとっては極上の師にあたる。とっておきの人で、途方もなくかけがえのない人である。むろんのこと、杉浦さんの…学校授業を受けたわけではなく(ぼくが会う直前まで東京造形大学で教えていた)、杉浦アトリエでアルバイトをしたわけでもないが(そのころは中垣信夫・辻修平などの歴戦の面々がいて、机は全部埋まっていた)、60年代が暮れてゆくなか、ぼくはこのまま自分の独りよがりのままで行くのはまずいなと感じていた。

どこかに入門したいと感じていたそのとき、杉浦康平…という名がひらめいた。たぶん大辻清司さんと喋っていたときだったろう。この人の思索とデザインを、この人の目の動きと手の行く先を、この人の紙や本や印刷によせる思いを学びたい。それほど杉浦さんの…仕事は、当時のだれの成果物よりもエキサイティングでラディカルな光を放っていた。

けれども師と仰ぐには、どうにかして杉浦さんと…接していなければならない。いまこそ杉浦さんの…言葉や仕事は多くの雑誌特集や著作物やテレビ番組になっているのだが、そのころはそういうものはひとつもなく(それでも「数学セミナー」の短い文章を何度も読んで、ドキドキしていたものだ)、杉浦さんを…知るには、なんとかして仕事にするしかなかったのだ。ぼくはそのために工作舎という版元をおこしたようなものだった。

こうして1970年の秋、「遊」の創刊を準備するための二つの包みをもって渋谷並木橋の杉浦さんを…訪れた。ひとつは「原理の狩人」というインタビュー・シリーズを用意して、その劈頭の人として登場してもらうことにした。「視覚の不確定性原理」と名付けた。杉浦さんは…その包みを前に置くと、その結び目をやすやすと解きつつ、「でも、ぼくのデザインはね、目と手と体を出入りするものを、ひとつずつつなげていくことから始まるんですよ」と言った。涙が出そうになった。ああ、よかった。この人に入門すると決めてよかったと思った(それから30数年にわたって、ぼくの師はいまも変わらぬ師でありつづけている)。

もうひとつは「遊」の表紙のデザインをお願いした。この人を本気で知るには、継続性とスコアリングをくりかえすことが必要だと思っていたからだ。

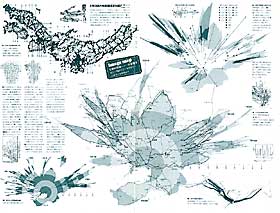

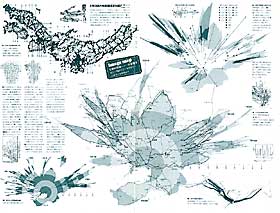

1つの切れ目が次の継ぎ目にどのように組み替えられ変容していくか(さっきのハッハッハの前後のように)、そこを見つづける現場に接することが、杉浦さんを…知る必須条件なのである。それで、毎号そのつど会える表紙を頼んだ。けれども杉浦さんに…あっては、事態はいつも予測を超えていく。そのときは、杉浦さんは…ぼくが作った粗末な手づくりの創刊号ダミーを見ながら、表紙を引き受けたうえ、さらに2つのプレゼントをしてくれた。「オブジェ・コレクション」と名付けたページに協力してあげよう、「イメージ・マップ」という別丁の作図を入れようという提案だった。これは万歳!だった。これで、もっと濃密な仕事の現場がふえる。

ところが、杉浦さんは…さらにもっと意外な提案をしてくれた。「それで、印刷所は?」と聞いたのだ。まだ決まっていませんと言うと、まるで不な子供を見るようにダミーの包みをめくる手をとめて、「ふうん、そう。じゃあ、ぼくが大日本印刷に電話をしてあげるよ」と言い、さっさとその場で電話をしはじめたのだ。

上「オブジェ・コレクション・眼」

下「イメージ・マップコレクション・本州時間軸変形地図」

あとでわかったことだが、その北島という担当者はのちに大日本印刷の社長になったエライさんだった。が、そのときの杉浦さんの電話のセリフがふるっていた。「ああ、北島君、元気? あのね、ここにおもしろい青年が雑誌を作ろうとしているんだけど、お金がないそうなんでね。君のところで面倒みなさいよ。日本の夜明けのためにね。まあ、君のところは存分に儲けているんだから、ハッハッハ」。

北島さんもどうやら杉浦さんの…最後のハッハッハの意味を知っているらしかった。やむなく了承したようだ。それからぼくのところに戻ってきて、「うん、これで大丈夫。

それでね、表紙はカラーを使うと大変だから、2色でやろうね」。

ぼくは天にものぼる心地になっていた。こうして1971年7月1日、あの有名になった海表から眼球が浮上する表紙の、「遊」創刊号ができたのだ。なるほど、約束通り、大日本印刷がすべてを引き受けた。表紙も2色である。ただし、大日本印刷はちゃんと額面通りの請求書を送ってきたし(そのため中上千里夫さんに借金をして、結局、その中上さんに工作舎の社長になってもらった)、表紙は魔法のようなダブルトーンの分版とグラデーション版トレペが10枚近くも指定されていたために、4色1発ドリのカラー製版よりずっと高くついていた。

けれども、ぼくには何がどうあろうとも、杉浦さんに…入門できたという感動で体が火照っていた。巻頭には、漆黒のページに夥しい図版が関連指示された「オブジェ・コレクション」が他誌にない視覚知を放っていたし、巻末にはタマネギのような変形地球儀を積層させた「イメージ・マップ」がまるで紙上に聳えているようだった。

が、杉浦さんは…そこまでいろいろなことをしてくれているのに、「遊」創刊号このかた、その後、ただの一度もデザイン料を受け取ろうとしなかった。「遊」だけではない。五年をかけた『全宇宙誌』も、孔のあいた『人間人形時代』も、レインボー箔の「日本の科学精神」シリーズも、そのほかすべての仕事のデザイン料を断固として受け取ろうとしなかった。「出世払いということもあるしね」と杉浦さんは…いつも相手に負担をかけない菩薩なのである。それが10年以上も続いた。いまでも工作舎には“杉浦貯金”という通帳が十川治江によって守られているはずだ。もっとも、これではぼくがいつまでも“出世”していないということにもなるのだが……。

かつてハーバード大学の片山利弘は、「もし杉浦康平をグラフィックデザイナーとよぶのなら、世界中のデザイナーはデザインをしていない」という名言を吐いたことがある(これはグレン・グールドと世界中のピアニストの関係にもあてはまる)。

まさに杉浦さんは…デザインのすべての可能性を変えてしまった人だった。こんな人は二度と出てこないにちがいない。ハーバート・バイヤーやハーブ・ルバリンをはるかに超えるデザイナーでもあるけれど、それとともに独自の世界観をさぐる作業をしつづけ、それをまた独自の表現構成に転位しつづけてきた人だった。それをこそ世の中はどのようにも絶賛すべきなのである。ぼくはその絶賛があまりにも少なすぎることに、ときに腹もたててきたのだが、杉浦さんは…「世の中なんてそんなもんよ。それに簡単にわかってもらっても困るしね。ハッハッハ、いったいだれが暗中模索かということですよ」と笑って、いつも取り合ってくれなかった。

だいたい杉浦さんは…作品集をつくることを何度も依頼されているのに、「そんなもの、死んでからでいいよ」と言って、どうしても首をタテにふらなかった人なのだ(でも、そろそろお目見えするはずだ)。しかし若気の至りのぼくは気が気ではなくて、なんとかして杉浦康平がデザイナーの分際などに収まる人じゃないということを広言したくて、うずうずしていた。

きっと迷惑なことだったろう。とはいえぼくにできることは、ひとつしかない。そこで1973年の「遊」6号「箱の中の筐」に杉浦世界の一端を吐露してもらうことにした。歴史を和歌森太郎に、芸能を武智鉄二に、美術の謎を中原佑介に、音楽の解読を武満徹に、生物の神秘を日高敏隆に、諧謔の味を長新太に、そして知覚世界の謎解きは杉浦康平に、という構成だ。

杉浦さんは…しばらく渋っていたのだが、ある夜に急に作業が始まって、またたくまにそれまで伏せられていた鉱脈から多彩な知潮のようなものを噴き上げさせたかとおもうと、これを電光石火で組み立てた。タイトルは「乱視的世界像の中で」。このときの、7つにわたった「謎」の披露とその構成の方法こそ、その後の杉浦本を決定するプロトタイプになったものである。こういうものだった。

1 犬地図の構想から何が見えてくるか

2 生物感覚の相互浸透はどこまで進むか

3 知覚系の分化と接触に法則はあるか

4 原意識は記号によって定着したか

5 記号の形態はしだいに成長しているのか

6 潜在する形象の記号化から何を学ぶか

7 運動する知覚から送られる信号は何か

選び抜かれた図版を構成しながら、これに短文を付して、既存のロジックから離れるよう軽重疎密をつけて組み上げる。それらを番号と矢印と注で結びつけ、細部を入れ替え調整し、読者の視線までプログラミングをしたうえで、そのページネーションそのものが一撃の宇宙になっていくように設える。まさに杉浦さんが…独自に開発した「図文主義」と「観相共鳴学」の宣言である。そのプロトタイプの劇的きわまる出現だった(本書『かたち誕生』も原則的にはそのような構成方法によって成立している)。

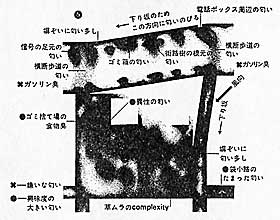

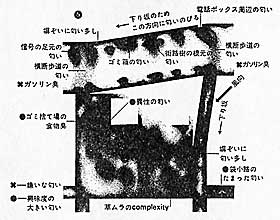

〈嗅覚の時空領域の研究〉

嗅覚像が黒く塗られている

これがたんなるグラフィックデザインであるはずがない。ぼくはこの一折(16ページ)ができあがっていくのを見ながら、あまりに嬉しくて、大声で叫びたい衝動に駆られてしかたがなかった。おもわず、その下欄に初めての「杉浦康平抄論」をノートしたものだ。いま読むと、消え入りたくなるような若書きだ。

多くの仕事をこなしてきた杉浦さんには…むろん、「ピカソの青の時代」や「デュシャンがチェスをしていた時代」や「イサム・ノグチの日本回帰の時代」にあたるフェーズというものがある。それらについてはいちいち案内しないけれど、杉浦さんが…初のインド旅行から帰ってきたときのことは忘れられない。1972年秋だったと憶う。

帰ってきた数日後に杉浦アトリエで内々のスタッフのためのスライド映写会があったのだが、これが驚くべきものだった。「ぼくはきっとインドから埃を持ち帰ってきた体になったんだろうと思う」という言葉で始まる映写説明は、その後の杉浦さんの…アジア図像解析の原点を示していた。あっ、ジョン・ラスキン、と思った。

いや、それだけではなかった。そのとき杉浦さんは…自分のカメラで撮ってきたインドの写真を配列して見せてくれただけなのだけれど、ぼくはまたまた胸にこみあげるものを感じていたのだ。ああ、これは、岡倉天心がタゴールを訪れて感じたこと、堀田善衞がインドでは果たせなかったこと、日本人がアジアに置き去りにしてきたことが、いまここでついに再開されるんじゃないかというような、そういう感慨だ。それをアトリエの暗がりのなかで実感していた。

さて、いまふりかえると、中村元や宮崎市定らの研究者をべつにすると、この時期にアジアの埃を浴びたいなどと確信していた知識人は、日本のどこにもいなかったのではないかとおもう。ましてアジアと日本を図像でつなげるという発想は、だれ一人としてしていなかったはずである(しばらくしてから藤原新也が挑戦した)。

ところで、いつのころからか、杉浦さんには…締め切りを守らないという噂がつきまとっていた。この噂は各社の編集者が流したものだろうが、実情を見ているとあまりに多くの締め切りに追われていて、いくつかのものがページの向こうにはみ出していくという印象だ。

たとえば「東京ビエンナーレ」展やパリの「間」展のポスターは、いまでも戦後デザイン史を飾るものになっているが、たしかに開催日をすぎてから刷り上がったものだった。けれども、そういう時間切れのときの作品は、どこかに鬼気が哭いていて、凄かった。そんなあるとき、杉浦さんは…講談社の「世界のグラフィックデザイン」第1巻の『ヴィジュアルコミュニケーション』の構成監修を引き受けた。杉浦さんの…才能を買っていた亀倉雄策による、たっての要請だったと記憶する。

それまで杉浦さんは…デザイン関係のシリーズや作品集成のたぐいには、絶対に作品を提供しようとしなかった。それがデザインシリーズを引き受けたというので、ギョーカイではニュースになった。ところが、ついに引き受けたのに、一向に手をつける様子がない。他の巻が全部揃ってからもまだ手をつけない。締め切りを遅れたなどという遅れではなかった。

実のところ『ヴィジュアルコミュニケーション』は、文章パートナーにぼくが選ばれていた。けれども、そのぼくのほうにもいつまでたっても指示がない。ときどき「どうしますか」と聞いてみたが、いつも「うん、もうちょっとね」と言うばかり。スタッフに聞いても埒もない。これはてっきりこの仕事を放棄したか、講談社と喧嘩をしたか(よくあることなので)、それともぼくが外されたのだろうと予想していた。

しかしある夜に電話がかかってきて、「ああ、あの講談社の本ね、あれはね」と言い出したとたん、たっぷり1時間ほど構想を話したのち、「明日、第一章の最初のところのダミーを届けるから、その行数に合わせて原稿を書きはじめてね」という急転直下になったのだ。それからは聞きしにまさる猛烈なイメージ編集が開始し、連打されていった。1976年の桜が散りはじめた季節のことだ。いったいこの1年の“遅延”に何がおこっていたのか、ぼくには知る由もないが(その後も尋ねたこともない)、おそらくはこの時期にこそ、かつての「乱視的世界像」と新たな「アジアの埃」が溶融する試みがなされていたのだったろうとおもわれる。

こうして『ヴィジュアルコミュニケーション』の仕事は、杉浦さんの…底力が果てしないものだということを告げた。ぼくも、この仕事を手伝えたことによって大きく変わった。そのころはFAXもバイク便もなく、独特のレイアウト用紙に構成されたダブルページ・コピーが次々に届き、その図版を入れた意図を説明する電話が何十晩もつづき、ぼくは若すぎる棟方志功のように目を図版にくっつけては、夢中で解説コピーを書きつづけた。むろん、ゆっくり寝てなどいられない。「そうか、若いうちはお金を払ってでも徹夜をしなさいというのはこのことか」と得心した。

杉浦さんの…イメージ編集は、まるで一晩で世界神話を作り上げるような「拡充するスピード」をもっている。世界樹のように広がっていきながら、粘菌類のように細部がみるみる稠密になっていく。そのたびにベンヤミンの敷居が何10回何100回とまたがれていく。

この不思議は実際に杉浦さんの…そばで体験しないとわからないかもしれないが、その宇宙的拡張と生命的集約のくりかえしによって、そこに、たえず相互に響きあう「知層の脈動」が張りめぐらされ、世界にひそむ眠りこけた動向を引き出す「図像の現象学」が交錯し、人間の内奥の震動が切り出す夥しい描画が躍っていくようになっていく。こうした作業に伴走するのは、頭も手も目も、知も言葉も、はちきれるほどハードではあったけれど、気分はめっぽう痛快で、おかしなことに体さえ爽快だった。

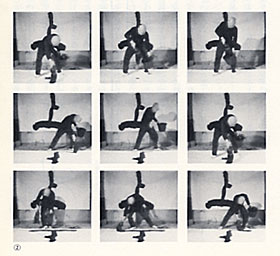

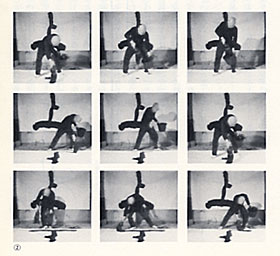

飛行する宇宙身

(『ヴィジュアルコミュニケーション』)

そもそも『ヴィジュアルコミュニケーション』は、グラフィックデザインシリーズの一巻でありながら、その内容は他の巻とはまったく異なるもので、まさに『かたち誕生』の原型となるような図像構成集なのである。自分の作品など、一点も入れようとはしなかった。杉浦さんは…日本のデザイン界が仲間褒めで成り立っているのが大嫌いだったのだ。そしてぼくはといえば、その好き嫌いの他方の一端に加担しているということが、なんとも気分のいいものだった。

ともかくも、こうしてできあがったこの大冊は前代未聞の図像学的アーキテクチャをOSとした、まばゆい知のソフトウェアの乱舞となった。しかし、それが単立した一冊ではなかったのは、箱も表紙も見返しも扉も奥付も、一貫して一冊の書籍宇宙を仕上げる杉浦さん…からするとたいそう窮屈というのか、杉浦さんの…世界がいずれ自立した機会に恵まれることを願わずにはいられない事情を暗示していた。

味覚地図(上段・日本料理・下段・フランス料理)

かくてあれから20年、本書『かたち誕生』が登場してきたのである。本書は用意周到に構成され、執筆されたものではあるけれど、その母型は『ヴィジュアルコミュニケーション』の数週間の超集中にすべてが発芽していたといってよい。

それにしても『かたち誕生』とは、まさに杉浦さん…らしいヴィジュアル・マニフェストだった。一般には「かたち」というものは、その生成と形成をなしおえてそこに定着しているのがふつうだから、もはやそれがどのようにしてできあがってきたかなどということは、説明してくれない。ましてそこから息吹や咆哮は伝わってきにくい。そこで杉浦さんが…その生成と形成をまざまざと蘇生させるのだ。

たとえば文字には、手のストロークがひそみ、指が絡み、体の開きや捩れがその奥に動いている。チンパンジーのコンゴが描いたみごとな線には、ブラキエーション(枝わたり運動)の動向が残響し、井上有一の書には書家の全身の動向が集約されている。子供の書き損じの字にだって「頭と目と手の迷いのアフォーダンス」が見出されるのだし、道教護符やジャン・コクトーの手すさびにも、「いまだ萌え出ずる以前の文字動向」が移ろっている。それなら、舞踊や仏像の印相や植物文様には、逆に、超文字状態が隠れているのではないか。

コンゴが描いた抽象絵画

「上」を書く井上有一氏の体の動き

一本の線が文字を象る

杉浦さんは…そう睨んで、「世界像=身体像=文字像」を自在に行き来できる回廊の発見と、その回廊を人々が往来できる仕組みとシナリオを用意していったのだった。

こうして本書の内容は、どこをとってもピンとキリとが結ばれて、目は口ほどにものを言い、あちらで舞えばこちらが響くというふうになっていく。それは、本書のサブタイトルにつかわれた杉浦さんの…「万物照応劇場」そのものなのである。ボードレールに代わって提示したヴィジュアル・コレスポンダンスそのものなのである。

神戸芸術工科大学でのレクチャーブック『~の芸術工学』シリーズ

左から『円相の芸術工学』1995

『「めくるめき」の芸術工学』1998

『「ふと・・・」の芸術工学』1999

『「まだら」の芸術工学』2001

参考¶杉浦康平を知るには、たとえ振り切られようとも追走したいという情熱のようなものをもったほうがいい。そのうえで、本書や姉妹篇『宇宙を呑む』(講談社)をくまなく往来去来することだ。

杉浦さんはその後、神戸芸術工科大学の教授をつとめて、そこで新たに「意表」の研究を深め、それを学生に指導した豊富な世界観をシリーズ化した。それが『円相の芸術工学』『「めくるめき」の芸術工学』『「ふと」の芸術工学』『「まだら」の芸術工学』(工作舎)という独創的なレクチャーブックになっている。上に書いた杉浦世界とは一味ちがう横断歩道がたのしめる。

杉浦さんのものには入門書も上級書もないところがいいのだが、多木浩二がインタビュー構成した『四人のデザイナーとの対話』(1975・新建築社)は、篠原一男・磯崎新・倉俣史朗とともに杉浦世界が覗けるようになっていて、わかりやすいかもしれない。もっともここでの杉浦さんは対談ではなくて独演会のようなもの、その圧倒を見るのが快感だ。