父の先見

新潮社 1973

Paul Klee

Das bildnerische Denken 1956

[訳]土方定一・菊盛英夫・坂崎乙郎

ロラン・バルトは「芸術作品は歴史がみずからの満たすべき時間をすごしている様式である」と言った。ウンベルト・エーコは「芸術作品は歴史と心理が異なる情報を受信した者が描いたテクストである」と『記号論』(講談社学術文庫)に書いた。

どちらも当たっている。どちらも当たっているが、この2つの定義にともに適う作品を描き、かつそのことを自身で言葉によって論証し、さらにそのことを後世の青年青女たちに「方法」として送信したアーティストはというと、そんなにいない。ぼくはパウル・クレーがその稀な一人だったと思っている。それなのに、クレーについてはろくな見方をされてこなかった。その絵はみんなから愛されてはいるが、その瞠目すべき方法の提示が受けとめられていない。

そこで何かを気づいてもらうために、ごくごくプロフィール的なことから先に言っておくが、クレーはル・コルビュジエと同じくスイス人なのである。時代もまったく同時代、クレーのほうが8歳ほど年上だった。しかし、この2人のことはめったにくらべられてこなかった。

コルビュジエが最初にベルリンの建築家ペーター・ベーレンスのところで学んだことに比していえば、クレーはミュンヘンの画家フランツ・フォン・シュトゥックのところで絵を学んだ。2人ともスイスからドイツに赴いて理性と方法を磨いたのだ。シュトゥックはベーレンス同様の斯界の大立者だったが、その画風は神話的であり官能に富み、装飾性に溢れるものをもっていた。コルビュジエが装飾を学ぶためにベーレンスのところに来て、逆に装飾からの自立を意図できたように、クレーもまた師のシュトゥックのところで装飾を学んだがゆえに、装飾からの自立をはたした。

ついでに言っておけば、ベーレンスのところには若きヴァルター・グロピウスとミース・ファン・デル・ローエがいたように、シュトゥックのところには若きカンディンスキーがいた。カンディンスキーとクレーがのちに「ブラウエ・ライター」(青騎士)に集う絆は最初から決まっていたようなものだったのだ。芸術家とはかくも縫合的で宿命的なのである。

もうひとつ付け加えると、パリに移ったコルビュジエがアメデエ・オザンファンの「ピュリスム」(純粋主義)に共鳴したように、クレーはパリに入ってすぐにロベール・ドローネーを訪れて「オルフィスム」(Orphisme)に共感した。オルフィスムはアポリネールが竪琴の名手オルフェウスに因んで名付けた感覚的な表現動向のことだが、いわば「絵画的テクストは歌えるものだ」ということを告げていた。クレーとともに、レジェ、ピカビア、デュシャンがこの歌を奏でた。

こうしたことを偶然の暗合と片付けるのは、よくない。もしこれが偶然ならグロピウスがのちにクレーをバウハウスに招き、グロピウス没後はミース・ファン・デル・ローエが所長に就任した出来事の説明がつかないことになる。すぐれた芸術家たちは、かくも縫合的なのである。

と、まあ、ここまでは枕の話だが、話の佳境はクレーが1914年にチュニジアに旅行して、とくにカイルアンで「色」の躍動を実感し、1920年にワイマールのバウハウスに招かれて「方法の提示」に向かう覚悟をしたときの、その内実をどう見るかというところからである。

このプロセスで何が起動したかは、『クレーの日記』(新潮社)を読むとわかる。この日記は1889年から第一次世界大戦をはさんだ1918年までのもので、驚くほど克明に思索のあとが綴られている。ぼくがそれをちらちら拾い読みしていたのは24、5歳のころだったけれど、ゴッホの日記にいささか失望していたことを補ってあまりあった。また余談になるけれど、小林秀雄がゴッホを書いてクレーを書かなかったのがあきらかにミスであったことも、そのとき感じた。

一言でいうのなら、クレーには「スペーシャル・オーガニズム」があったのである。

日記にはそのことをクレーが十全に検討していたことが綴られている。空間的有機体への確信だ。また、クレーは「インディビデュアル」ということを突きとめていた。これも日記を読んでいて、得心がいった。

少しだけ、説明しておく。いま、英語でインディビデュアリティ(individuality)というとだれもがみんな「個性」をさしているような気になっているようだが、そうではない。individualとは、もともとはdividual(分割できるもの)に対する「非分割的なもの」を意味している。すなわち「分割できない有機性」がインディビデュアリティなのである。クレー自身も日記にこう書いている、「無理にでも分割しようとすると、その引き離された部分は死滅してしまうのだ。分割できなくて融合していることが、本来のインディビデュアリティなのだ」というふうに。

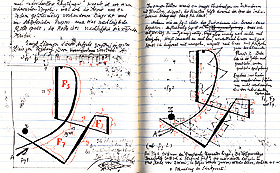

これ以上の説明などいらないほど、明確だ。クレーは分割できるものと分割できないものの、その両方をバウハウスの授業で「構成」および「動向」の分節思考法として提供したのである。スペーシャル・オーガニズムとはそのことだ。そのスペーシャル・オーガニズムの方法についての講義ノートとなったのが『造形思考』である。方法の核はただひとつ、分節とは何か――。

バウハウスについてはいくらでも書きたいことがあるが、今夜は禁欲しておく。クレーがモホリ=ナギやオスカー・シュレンマーやリオネル・ファイニンガーやヨハネス・イッテンとバウハウスの教員室で数年間にわたって一緒になって青年青女のために努力と精力を傾注していたことは、いくらその現代デザイン史上の僥倖を強調しても、強調しきれない。これも日記に書いてあるのだが、クレーはもともと「形態の学校」を想像していたのだった!

ということでバウハウスについては省くことにして、それでは核心のところに入っていくが、クレーがそのバウハウスで方法の魂を懸けたことは何だったかというと、造形にとって最も重要なことはなによりも「分節」だということなのである。アーティキュレーションだ。

1032夜の古楽のところにのべておいたように、アーティキュレーションとはバロック期までの声楽および器楽のための音楽用語でもある。むろん言語学用語でもあって、かつて言葉と音楽が蜜月的照応関係をもっていたころ、アーティキュレーションはすべての表現の鍵を担っていた。クレーはそれを持ち出した。

クレーが「分節」に照準をあわせたことの背景に、クレーの父親が音楽の教師で、母親がオペラ歌手であったことを言っておく必要があるだろうか。むろん、あるに決まっている。クレーはまさしく「色の画家」であって、生涯を通しての「音の画家」でもあったのだ。もうひとつ念のために言っておくが、クレーがチュニジアに旅行してカイルアンで色彩に目覚めたと書いておいたが、このカイルアンはイスラムの町だった。クレーはそこでイスラムの色彩と、その分節の綾なる世界と、そしてイスラムのボーカリゼーションが連動していることを体験して、色に目覚めた。

その最初の感動は1914年の《モスクのあるハマメット風景》という絵に、ボーカリゼーションへの感動は1922年の《ローザ・シルバーあるいは声の織物》にあらわれている。

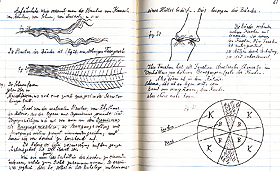

こうしてクレーは音楽と言語と色彩に関心を寄せながら「分節」を凝視するのだが、それを造形思考に持ちこむにあたっては、そうとう多くの例示と闘った。ここで例示というのは、人類が積み重ねてきたあらゆる「線」をトレースしてみるということだ。詳しいことはクレー自身の厖大な「線」のスケッチを見るのが一番早いのだけれど、ここでは言葉しか使えないので、次の例示にとどめて説明をする。

クレーの言葉として有名なものに、「芸術とは目に見えるものを再現することではない」がある。この言葉が入っている『創造の信条告白』というエッセイのタイトルからして、クレーの重要な信条としてしばしば引用される。『造形思考』にも収録された。ぼくは、この言葉がクレーの「分節」の本質と「線」のスケッチの集積を一言であらわしているのではないかとおもう。どのようにあらわしているのか。きっとこれだけでは、「だから自由に描きなさい」と言われているようにも感じるであろうが、クレーはまったくそんな指示をしたのではなかった。クレーの指示は「芸術の本質は、見えるものをそのまま再現するのではなく、見えるようにすることである」というメッセージだったのである。

見ているだけでは何も生まれない、それを見えるものにする、そのために芸術や表現がある、そう言ったのだ。

が、そう言われたとしても、まだ何も重大なことを告げられている気がしないのではないだろうか。見えるようにするためには、技術を磨きなさいといわれているようにも感じよう。クレーはそんなことを言っているのではない。「目に見えるもの」と「目に見えるようにする」とのあいだに行きなさいと言ったのだ。

バウハウスの初日の授業のとき、クレーは冒頭にあらゆる情熱をこめて木炭を手にすると、画架にかけた油紙に全神経をこめた2本の線を引いたという。その場にいた学生によって「電気のようだった」という記録がのこっている。

次に同様の線を学生に画用紙に描かせ、その木炭の持ちかた、姿勢、一人一人の線の描きかたに注文をつけた。それからしばらくしてある線をスライドで見せ、これをスケッチさせてから、その線が実はマチスの絵の線であることを見せた。そこでクレーはカーテンを引き、なんと電灯を消したのだ。そのうえであらためてカーテンを開けて頭に残ったマチスを描かせたのだ。学生たちは愕然とした。

これが、クレーが示した「見えるもの」と「見えるようにすること」のあいだにある出来事なのである。この見えたマチスの線と、暗闇になったあとの頭の中のマチスの線とのあいだに、クレーの分節論がすべて凝結していたのである。

イメージはもちろん頭の中に浮かぶ。そんなことはだれもがわかっている。けれども、いつまでもそのまま頭の中に浮かんではいない。それならどこでそれが消えたのだろうか。それなのに、突然にそれが蘇る(リコールされる)こともある。これらのことについてはいまだに脳科学もあきらかにしえないでいる。一方、まだ頭の中にそのイメージがあるとして、それを取り出そうとしたらどうなるのか。おそらくはそれを取り出そうとしたとたん、そのイメージに何かがおこるはずである。何がおこったのか。クレーはそれをこそ分節の開始とみなしたのである。イメージの造形的分節の開始であり、もしそれが言葉も含んでいるのなら(たいていは含んでいるのだが)、それは編集的分節の開始でもあった。

イメージはなんらかの造形思考を開始することによってしか取り出せない。それが音であるのなら、ピアノに向かうか、ハミングするか、あるいは楽譜に落とすかしないかぎりは取り出せない。では美術ではどうか。いま、何かをそこに見ているとしても、以上のことと同じことがおこっているはずである。何かを取り出さないかぎり、その目の前に見ていることは、何も進まない。見ているだけでは、何もおこらない。それを見えるようにするにはイメージそのものを分節していかなければならない。

イメージそのものには、なんらかの分節が内在していたのである。その分節は、イメージがその内側に潜在させていた何かの動向である。クレーが人類の原始時代からの線描に関心をもったのはそこからだった。チュニジアに旅行をして衝撃をうけたのは、この「内在する分節性」に直面したからだった。

クレーは驚くほどの数の歴史上の線描に注目し、これをひとつずつスケッチし、さらに自分の内面(頭の中)に入れては、しばらくしてこれを取り出していった。かなりの時間をかけてその作業に集中した。こんなエクササイズをくりかえした画家が、かつていただろうか。それはアンリ・ミショーがメスカリンを飲んで衝動をもってドローイングした線ではなかったのである。ウィリアム・ブレイクが霊感から導き出した線でもなかったのだ。クレーの線は、人類の原型的な分節思考がとどめた記憶を引きずり出したのである。

そうした作業には、つねにクレー自身の身体と脳と手とがかかわっていた。線を描くこととその線を描く自身とは分離されることなく、分節的造形思考に向かっていったのである。これはまさにスペーシャル・オーガニズムとしての線であり、分節である。有機的に部分と全体を分離しないで、なおそこに分節が生まれる瞬間だけを引きずり出した試みだった。

分節の方法は造形思考の根本に発芽しているものだった。『造形思考』とユルグ・シュピラーが編集した『無限の造形』(新潮社)には、そのことがあますところなく記録されている。

いまでいうなら情報理論の根本にかかわる思想の出立ちだということに気がつかされる。また、この造形思考が歴史や心理を眺めようとした者が、その根底において試みようとする感想や記述の発端にあたる事情を言い当てているものだということもわかってくる。きっとインタラクティビティとは何かということも、クレーは喝破していたにちがいない。

今夜の冒頭に、ぼくはロラン・バルトとウンベルト・エーコを引いたけれど、まさにパウル・クレーこそは、この2人の指摘に耐えうる稀なアーティストだったのである。いや、もっと褒めたい気分もある。クレーは言語と音楽と色彩の本質を初めてつなげる「分節の法則」に気がつきかかっていたのではあるまいか。ここにデザインの底辺がある。そんな気がする。