プルーストとイカ

読書は脳をどのように変えるのか?

インターシフト 2008

Maryanne Wolf

Proust and The Squid 2007

[訳]小松淳子

編集:真柴隆弘・宮野尾充晴

装幀:織沢綾

脳は柔らかいオープン・アーキテクチャである。

脳と本。この二つのアーキテクチャのあいだに、

文字と言葉と意味が挟まると、そこに読書が生じ、

われわれはプルーストになったり、イカになったりする。

では、このときいったい何がおこっているのか。

そのプロセスを取り出そうとすると、

まだ突き止められていないことが多すぎて、

「読書する正体」がつかめなくなっていく。

あのねえ、これじゃ困るんだよ。

そろそろ謎に切りこまなきゃいけないんだよ。

メアリアン・ウルフがその先端のひとつを拓いた。

マキャベリ(610夜)は本を読むときに正装で威儀をただしたいと思って、著者専用のテーブルを用意していたらしい。けっこうなことだ。ぼくは正装こそしないが、本によって季節によって時刻によって、態勢や飲みものや音楽を変えるし、ときに服装も変える。

17世紀の説教師で機知の形而上学を駆使した詩人のジョン・ダンは「読書するとは自分をそこに“passing over"(移入)する」ことなのだから、読書こそ人間進化の証しだと確信していた。うんうん、そのとおりだ。みんな読書によって進化してほしい。

もっとも、読中の“passing over”には「意識のカーソルイン」がズレることももあれば、「読解のマウスオーバー」が跳びすぎることもあるので、ダンが言うようにはいちがいに「読中自己」と「本の中身」とは重ならない。

マルセル・プルースト(935夜)は、読書こそが格別な知的行為だととらえていて、本を読みだすと一種の知的な聖域に入るように感じていたらしい。さすが、マドレーヌを紅茶に浸しただけで失われた時をどんどん遡及できるプルーストだ。

読書はたしかに聖域っぽいところに分け入るような気持ちをもたせてくれることがある。できればこういう人物がもっともっとふえてもらいたいけれど、ぼくが本を聖域と感じたのは子供から中学生までで、その後は本におけるダブルページの進行を、戦場とも五線譜とも店舗とも見てきたし、読書そのものを対話とも姦通とも格闘とも感じてきた。読書は正装で聖域に向かうものとはかぎらないのだ。

マキャベリ、ダン、プルースト。

いずれも「ブックウェアの解明と拡張」を志すぼくにとってはありがたい見方だったが、けれどもこれらは「読書する気持ち」を説明しているにすぎない。読む者の気分の高揚を重視しているにすぎない。

むろん「読書する気持ち」がそこはかとなく高揚したり、それなりの矜持に及ばないかぎりは、読書はなかなか深まらないし、広がらない。しかしとはいえ、たとえどんなに読書が神聖な行為に感じられようと、正装しようと自堕落に読もうと、本そのものはリアル書籍であれ電子書籍であれ、文字と図像あるいは画像と、紙や紙まがいの電子面でできているわけで、われわれはそれに目を走らせているわけなのだから、威儀をただすとか聖域に入るというだけでは「読書とは何か」という問いに答えているわけではない。

この問いに答えるには、そもそも「文字の羅列を読む」とはどういうことかということ、「意味を読む」とはどういうことなのかということを議論しなければならないはずなのである。

ところが、このような問題はずっと置き去りにされてきた。ほったらかしにされてきた。

いったい友達と言葉を交わしたりすることや、ベッドであれこれ思い悩んで言葉が行ったり来たりすることや、町の看板や店の名前を追っているときやコンビニで商品の棚を見ているときなどの知覚のはたらきと、ページをめくって文字を追いながら本を読んでいることとは、さて、どこがちがうのか。そういうことがまったく考えられてこなかったのだ。

ほったらかしにされてきたことについては、いろいろ理由がある。

ひとつには読書をなんとなく高級な知的行為だと棚上げしすぎてきたからだ。これは知識人や学校で国語を教えている者たちの責任だ。あるいは読書感想文コンクールをしておきさえすれば、読書に関する知的な目盛りをつくれているんだと思いこんでいる連中の責任だ。

読書はべつだん高級ともかぎらないし、いつも知的だともかぎらない。うんとカジュアルなときもあれば、自堕落な読み方もある。感想文で上品な感動を書けば、それで読書がよくできましたというわけじゃない。

はっきり言うが、読書は上等なフランス料理ではないと思うべきなのだ。ラーメンだったりおにぎりだったり、ジャンクフードだったり蕎麦だったりするわけで、だからこそいろいろな本たちによって食欲ならぬ“読欲”が満たされるのだ。が、満腹になる必要はない。「お茶漬けさらさら読書」があってよく、「三球三振の読書」や「フォアボール読書」があったっていいはずなのだ。

もうひとつには、読書の不思議やメカニズムやダイナミズムを研究する連中がいないか、仮にいたとしても、あまりに軟弱か、かなり見当はずれが多かったからだった。「読書の科学」や「読書の思想哲学」はいまのところ、ほとんどできあがってはいない。もっともっと認知科学や脳科学からの応援をくりだしてくれないと困るのだ。

そんなふうに思っていたころ、一方ではメアリー・カラザースの『記憶術と書物』(1314夜)やアルベルト・マングウェルの『読書の歴史』(383夜)のような読書技能の変遷に分け入る試みが登場し、他方で本書のメアリアン・ウルフのようなディスレクシアの研究から「脳の読書」の一端に挑み、応分の視点をいくつか提供することに成功する例が、ちょっとずつ出てきてくれた。

ほかにも、たとえばピーター・シリングスバーグの『グーテンベルクからグーグルへ』(慶応義塾大学出版会)やアリス・ダイナグナンの『コーパスを活用した認知言語学』(大修館書店)のように、電子コーパスを「編集」することによってテキストを読む方法をあれこれ議論する試みや、メタファー重視の認知読書論や編集文献学(scholarly editing)によって読書のしくみに分け入る試みなども登場した。なんとか少しは「編集」と「読書」がつながってきたのだ。

こうして突端はそれなりに拓かれてきたのだが、それでもどうにも出遅れていると感じられたのは、脳科学がなかなか読書行為の解析に入ってきてくれないということだった。認知科学者たちも、どうしても意味論解析あたりどまりなのだ。

なかで本書が、本を読むときに動いているのは目と手とニューロンなのだから、本を読むとはどういう認知行為の進展なのかを問わなければならないと定めての、それなりに意欲的な一冊となったわけである。

ただし、最初にぼくの読後感を言っておくと、この本の内容はすでにぼくの中では既存の知識とさまざまに結びつきあって、もはや本書の主張だけを取り出せなくなっているということである。ウルフの書きっぷりも自身の研究成果と他の研究成果をごっちゃにしていた。そのため本書を3年前くらいに読んだときの印象すら、混濁状態だったのである。

つまりはぼくが考えてきたこととウルフが書いていること、またウルフが引いてくる数々の研究例の成果の、区別がつかなくなったのだ。困ったことだが、まさに読書というもの、そういうふうになることが少なくない。

ただ、それでは本書の著者にも、この本をつくった版元のインターシフトにも、礼を欠くことになるだろうから、以下はなんとかケジメをつけるようにしよう。というのも、インターシフトの宮野尾充晴君は、かつてぼくの「遊塾」に参加して、その後は工作舎に入ってしばらく「遊」の有能なエディターとして活躍してくれたかわいい後輩なのである。

宮野尾君はその後はフリーのエディターをして、いよいよ版元を起こす気になって、そこで本書もそのひとつとして世に問うた。そしてマイケル・ガザニガの『人間らしさとはなにか』やブレイクスリーの『身体脳』なども翻訳刊行した。だから本書を刊行したことに激励もしておきたい。

が、ま、そういうことはこのくらいでいいだろう。今夜は本書が諸君に提供する最も革新的なところだけを案内することにする。

その前に、もう一言。

この『プルーストとイカ』のイカとは、初期の神経生理学者たちが神経系の解明に乗り出したとき、必ずやイカのぶっとい神経束を取り出して研究していたことを暗示する。日本では松本元さんがヤリイカ神経系の取り出し使いの名人だった。プルーストのほうは、説明するまでもない。たいへん純度の高い読書家で、本を読むことと失われた時を求めることと、それらのことを綴ることをできるかぎり一致させようと試みた。

というわけで本書のタイトルは、「プルーストが読書しているときにもイカの神経が動いている」という意味なのだ。それがときに神聖な気分になるのは読み手の気持ちの問題だろうという洒落なのだ。

もう一言。

メアリアン・ウルフはタフツ大学の「読字・言語研究センター」の所長という、本書を書くのにふさわしい立場のセンターであるのだが、専門も所属も小児発達学部で、もっぱら「ディスレクシア」にとりくんできた研究者なのである。

ディスクレシアとは「読字障害」のことで、軽度のディスレクシアなら多くの者が罹っている。有名な話だが、レオナルド・ダ・ヴィンチ(25夜)、グラハム・ベル、エジソン、オーギュスト・ロダン、アントニオ・ガウディ、アインシュタイン(570夜)はディスレクシアだった。これらの名から想像されるのは、ディスレクシアはひょっとして脳の一部のツイスト・トラブルではあっても、かえって別の才能の共振に役立っているのではないかということだ。

ウルフはそうした天才研究と読書研究を結びつけたかったわけではない。自分の子供が重度のディスレクシアで、家系にもディスクレシアが引きずられていたことを正面から受け止め、ディスクレシアを含む「脳が本を読んでいる」という研究に本気でとりくんだのだった。

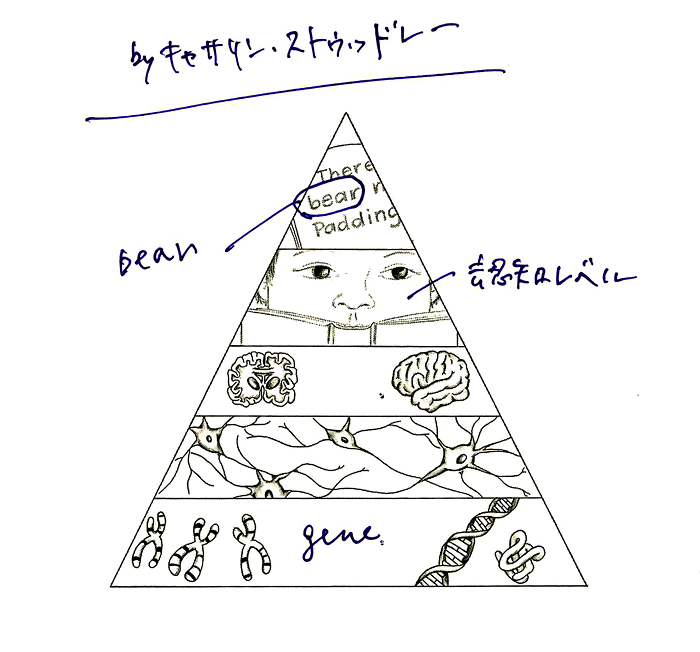

われわれの脳は当初から文字を読む回路をもってはいなかった。言葉を喋り、図標アイコンをつくり、文字の並びを見るようになるにしたがって、脳のほうも進化して、気が付いたら本を読むようになっていた。そう、とらえたほうがいい。

こんなことができるようになったのは、人間の脳が多目的なしくみを学ぶにふさわしいオープンアーキテクチャだったからである。われわれにはもともと、目や耳や指先や足の裏が何かを感知して、「注意のカーソル」がなんらかの動きをもつと、次に待っている情報や知識をせっかちに獲得したくなるというニューラル・ネットワーク上の認知的なはたらきが備わっている。そういう刺激を受けながら人間の脳は進化した。

すなわち脳は、感覚刺激の多様性をたくみに使って自分を複雑に成長させたのである。それなら脳は、文字の並びを見たときには何を惹起しているのか。問題はそこから始まる。

上から・・

文字を読む行動(表面の行為)

認知レベル(知覚・概念形成)

神経系(遺伝子と環境の相互作用によって構築される)

ニューロン(数十億の情報伝達細胞)

遺伝子(ニューロンのプログラミングを行う)

認知科学者のデヴィッド・スウィニーは、“bug”という3文字の単語を被験者たちに見せ、かれらがその3文字からどんな妄想をもつかということを調べたところ、誰もが平均7~8の「虫」に類する言葉やイメージをたちどころに検出していたという実験結果を報告した。

われわれはこういうときに単純検索など決してしていない。それをしているのはグーグルだけだ。一般的な社会人はわずかな文字の並びから、のべつたいへんな妄想と付き合って、これを大慌てに処理しているわけなのである。この妄想を正確には「連想」という。

“bug”という3文字の並びがわれわれにさまざまなコトやモノを連想させるということを、ちょっと難しめにいうと「読字には意味次元がたくさん含まれている」というふうに言うことができる。読字という作用が脳になんらかの塑型化をもたらしていて、それが3文字を見たときに起動したわけなのである。

このことは文字と文化の発生と波及の関係史を見てみれば、ある程度はそこで何がおこったのかの見当がつく。

ウルフも本書の第2章に「古代の文字はどのように脳を変えたのか」を設けて、楔形文字やアルファベットの歴史と読字能力の発現を解いた。わが人類史のどこかで、きっとわれわれは3文字の並びに賦活できるようなニューロン回路を形成したようなのだ。それには、文字か文字に似たものがそこに現前していなければならなかった。

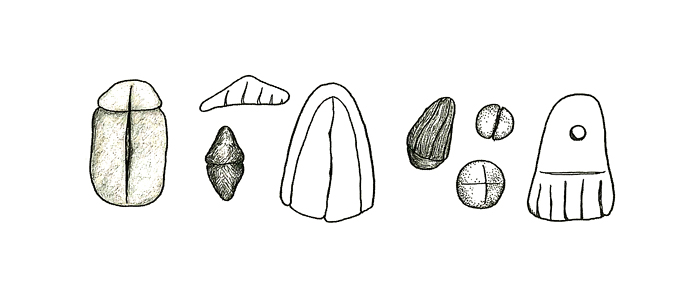

ごくかんたんにふりかえっておくと、約1万年前に、声とシンボルとが出会い、地球上の先進的な各地でクレイトークン(粘土文字っぽいもの)や結縄文字(結び目っぽいパターン)や亀甲文字(割れ目型の文様文字)がひそかにつくられた。

これらの文字めいた絵記号は、最初はごく初歩的な会計備忘記号や単純な約束事のしるしであったろうが、そのもたらすものがいったん了解されると、たちまち脳に新たな刺激をもたらし、その社会化が促進された。文字の発達と脳の発展とが相互に絡んでいった。

そうしてどうなったかといえば、古代人の脳は、刻まれたり結ばれたりした絵記号が心にとどめておくべきシンボルやサインであると認知するため、自分たちの脳の認知領域と言語領域の回路をちょこちょこと接続しはじめ、それを媒介に左右の両脳に大かがりなブリッジをわたせるようなことを手掛けたのである。

それがさらにどうなっていたかについては幾つも仮説がある。そのひとつがジュリアン・ジェインズ(1290夜)の「バイキャメラル・マインド」仮説であり、「レチノトピック(網膜回路の接続)」仮説だったろう。

クレイトークンを読んでいる古代人の脳は覗けない。けれども、おそらくは絵記号や文字を見たり、声に出そうとしているうちに、なんらかの特異な接続回路が生まれたにちがいない。

ワシントン大学の神経科学科のマイケル・ポズナーとマーカス・ライケルが、ひとつながりのシンボルめいた文字を「意味があるもの」と「ないもの」とをまぜて被験者に提示する実験を重ねたところ、意味のありそうな文字を見たときは網膜細胞が後頭葉の特定ニューロンを発火させ、意味のないものに対しては後頭葉の視覚野しか賦活させないことがわかった。そうだとしたら、古代でも現代でも、脳がクレイトークンめいたものに対応するときのしくみは、そう変わっていないだろうということになる。

その後、もっと大事なことが見えてきた。被験者の脳は意味のある文字や単語を見いだしたときは、ニューロンの活動をふだんの2倍にも3倍にも活性化していたのだ。謎めくクレイトークンを少しでも読めれば、それが何かの足掛かりとなってニューロンたちは興奮したのだ。

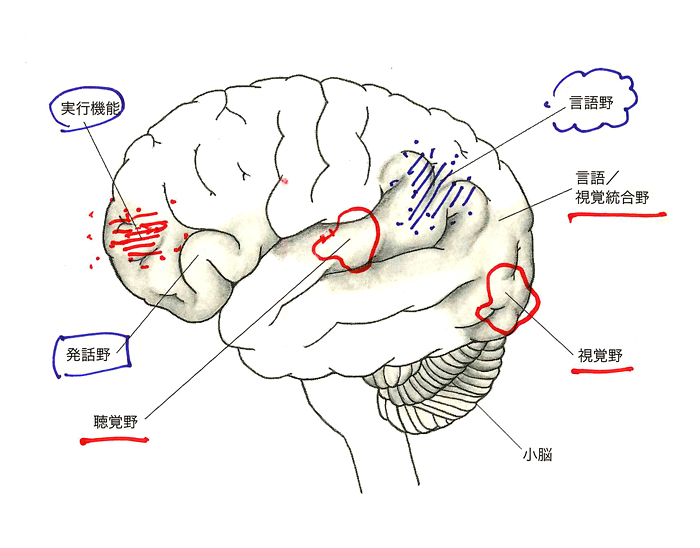

このことは、「言葉を読むという行為が第一次視覚野を側頭葉と頭頂葉の言語システムと概念システムに接続させている」、あるいは「文字を読むと視覚と聴覚を担当する連合野が“言語化”する」というふうに、大脳生理学的にはとりあえず解釈された。

ついでは行動神経学のノーマン・ゲシュヴィントが「それはきっと“連合野の連合野”とでもいうべきところでおこっていることだろう」と示唆し、その部位は脳後部の3つの脳葉の接合部に位置する「角回領域」であろうというふうになった。「角回領域」は以前から読み書き障害につながる部位ともくされていたところだった。

さらに決定的なことがわかってきた。ひとつは、MITのジョン・ガブリエルとカリフォルニア大学のラッセル・ポルドラックが、文字を読む行為をしているあいだ、角回領域がすこぶる活性化していることをはっきり突き止めたことだった。

もうひとつは、フランスの神経科学者スタニスラス・デハーネがかなり以前から予想していたことなのだが、われわれの読み書き能力は「ニューロンのリサイクリング」によるものではないか、人間進化の早い時期に生まれた“物体認識のためのニューロン回路”の再利用ではないかということが、しだいに確実な見方だろうと考えられてきたことだ。

つまり、読み書きの脳力は視覚専用回路ではなくて、物体認知用のニューロンをリサイクルして、視覚刺激を概念の形成や言語の理解につなげていったのではないかということだ。本書の著者ウルフは、この部位は37野と接続する小さな回路だったろうと推測している。

37野が何をきっかけに、どのように覚醒したかはわかっていない。アーサー・クラーク(428夜)やスタンリー・キューブリック(814夜)ならモノリスにヒトザルが触れたせいだということになるが、脳考古学はそれに代わる仮説に到達していない。とりあえずは古代人がどのように言語システムを獲得したかということを追ってみることになる。

紀元前3300年前後、個別的な用途しかなかったシュメールの刻印が楔形文字のシステムに発展し、エジプトの初歩的な象形文字がヒエログリフのシステムに発展した。

ついでシュメール語の全体が書記意識の対象となり、めざましい発展をとげた。ピクトグラム(絵文字)的なるものがロゴグラム(表語文字)的なるものに移行しだしたのだ。数百字に達したシュメール文字とその綴りとが、オラルな音声を再生できる音節をもちはじめたのだ。

この、意味性と音声性の利用法をひとつの書記体系がもつことを、言語学ではロゴシラバリー(logosyllabary)という。今日の各国各民族の国語は必ずロゴシラバリーをもっている。これはいいかえれば、当時のシュメール人の脳にロゴシラバリーを分別できる認知回路ができつつあったことを暗示する。

シュメール語は紀元前1600年までには死滅した。そのかわり、アッカド語がこの認知回路を継承したようだった。アッカド語はたちまち地中海沿岸のリンガフランカ(国際共通語 lingua franca)となり、『ギルガメシュ』などの叙事詩を生み残した。

エジプトのヒエログリフもイノベーティブだった。まずは一行ずつの綴りの方向を変えた。いわゆる牛耕法の発見だ。

ついで、筆記体を2種類にふやした。デモクリフ(民衆文字)の発生だ。このとき、さらに重要な工夫が生まれた。今日でいう「音素」にあたるものが文字の中に認知されたのだ。そして、そこから子音だけを標記できるサブセットが工夫されていった。言語学者ピーター・ダニエルズが「子音のための不完全なアルファベット」と名付けたものの誕生だった。

こうして、アッカド語の楔形文字、エジプト文字、さらにはクレタの線文字Aと線文字Bなどが各地で併走していくなか、エジプトのワディ・エル・ホル(恐怖の渓谷)で発見された“正体不明の最古のアルファベット”を媒介に、ついにウガリット文字の書記体系が確立されたのである。

ウガリット文字には、文字に一定の順序リストがある「アベセダリー」が萌芽していた。

アベセダリーをもったウガリット文字は、やがて紀元前2000年ころに原カナン文字となり、そのあとはみんなが知っているように、そこからフェニキア文字の子音システムが生まれ、これらが媒介してギリシャ語のアルファベットになった。

アルファベットは文字数を30字前後に制限することで世界を制覇した。楔形文字は900字、ヒエログリフは3000字を超えた。アルファベットはわずか26文字だ。そのくせ言葉のもつ最小の音の単位を綴りであらわした。アルファベット型の表音文字は、こうして認知モデルと言語スキルの合体に成功したのである。

しかし、脳の回路はアルファベットのような表音文字のためにのみ開かれたわけではなかった。表意文字としての漢字を操る中国人や日本人の脳は、アルファベット脳とは別の発展をとげたのだ。本書には、英語脳・中国語脳・日本語脳に関するアニャ・イシェベッカ、泰羅雅登、中田力(1312夜)、藤井幸彦、イングリッド・クウィーらの興味深い研究成果がいろいろ紹介されている。

ようするに脳は勝手に読書力を発達させるのではなく、表音文字であれ表意文字であれ、民族的な言語文字システムの汎用性によって、なんとでもなりうるわけだったのだ。

言語脳はいくつだってつくれたわけなのだ。このことは、ピッツバーグ大学のチャールズ・ペルフェッティが率いる認知科学グループが開発した「汎用読字システム」(universal reading system)が、英語脳・中国語脳・日本語脳がつかっている前頭葉、側頭・頭頂葉、後頭葉などの選択モデルを援用していることでも実証されている。

とはいえ、世界の言語と文字がどのように発達してきたかということを研究するだけでは、脳がどのように“読書しているか”の決定的な秘密は得られない。

そこで、もうひとつの研究が必要になる。

それには、「類」の研究ではなく、「個」の研究に入っていかなければならない。いったい幼児や子供はどのように文字を読むようになったのかという研究だ。

この研究は児童心理学の発展と深化とともに成果をあげていった。そして、生後6カ月くらいでスタートをきる「視覚システム」と、その後の学習しだいで発達する「注意システム」と、意味のシソーラスやネットワークによってもいくらでも発達しうる「概念システム」との、おそらく3つの研究の成果が複合的にくみあわさっていくことが期待されていった。

ハーバード大学の認知科学者スーザン・ケアリーやロシアの言語学者コルネイ・チュコフスキーらによれば、ふつう、2歳児から5歳児までの子供は一日平均2~4語ずつをおぼえるという。

とすると5歳くらいの子には数千語の言葉が動いているということになる。けっこうな言葉の数だ。

しかし、この子たちのアタマに動く言葉はそのままでは音声言語のザップ・マッピング状態にあって、文字の並びを読むようにはできていない。これらの音声言語が書記言語になるには、絵本や母親の読み聞かせが必要だし、子供が何度も指で文字を追ったり、それを声にしたりする必要がある。読字の能力はあくまで学習によって獲得されるのだ。

ウルフは、子供の読字学習が劇的にリテラル・リーディングを発達させるのは、むろん環境や個性のちがいはあるものの、平均すれば5歳前後であろうことをつきとめた。そこでは、①文字と音韻とのつながりを知覚すること、②綴りや単語の並びをパターンでおぼえる能力がつくこと、③言葉が意味やメッセージをもっていると実感できること、④文章のつながりによって物語が想定できること、これらの5つの才能が一挙につながっていくのだと見た。

ウルフはまた、これらがうまくつながりあったときに、ニューロンの格別な励起が示されていることを確認した。認知科学では、このような脳の賦活のことを、総じて「表象能力の発生」とか「イメージングの確立」とかというふうによぶ。

以上のウルフがつきとめたことをぼくなりにいえば、「リテラル・イメージングの編集回路がつながった」というふうになる。あるいは「イメージとマネージの連絡がついた」というふうになる。

子供においてどのように「読み」が誕生したかということをさらに追求するには、子供において「読み」が欠落するとはどういうことかを研究できればいい。ここで登場してくるのがディスレクシア(読字障害)なのだ。かつてはこの障害は「語盲」(word blindness)とよばれた。

すでに書いておいたように、ウルフの娘がディスレクシアだった。なぜ娘はこんなふうになったのか。母親として認知科学者としてあらゆる文献や症例研究を調べたウルフは、いくつかの中間結論に達した。

第1に、おそらく脳はもともと文字を読むようにはつくられていなかったにちがいない。第2に、したがって脳には“読字中枢”のようなものはない。第3にそれゆえ、脳が文字を読めるようになったのは、別の視覚や聴覚の認知回路が文字注目と結び付いたからだろう。第4に、もし先天的に「読み」に障害があるとしたら、それは認知回路自体の遺伝子的な障害なのではないか。そして第5に、実際の多くのディスレクシアの原因はいくつかの回路の接続障害や処理速度障害だったのではないか。

これらを総合すると、認知回路の障害はそもそもの視覚回路や聴覚回路に原因があったか、それらの接続や処理のしくみに原因があったのだろうということになる。

実際にもディスレクシアの子供たちの多くは、個々の音節と音素を知覚として結びつけられていないことがわかった。すでに1944年にパウル・シルダーが「読字障害は文字をその音と関連づけられないこと、また話し言葉を音に分解できないことである」と指摘していたが、まさにそうだったのである。

こうして、ディスレクシア克服のための学習プログラムがさまざまな努力によって試みられ、そのプロセスを通して「文字を読む脳」の正体が少しずつ浮上していった。

ディスレクシアはいろいろな障害によっておこる。

まずは、目の前の文字を左半球の言語野や視覚野に伝達できないという伝達回路の損傷がある。次には、聴覚障害によって音素が認知できなくなっているという障害だ。ワシンシン大学のヴァージニア・バーニンガーは注意や記憶を再認できない障害も関与しているだろうことをつきとめた。

二つ以上の文字がフリッカー(ちらつき)によって重なったり動いたりするため、読字の処理に不都合がおこっている場合があることもだんだんわかってきた。ケンブリッジ大学のウーシャ・ゴスミワはディスレクシアの子供たちがそもそも自然音声のもつリズムに鈍感だと報告した。アクセントやビートパターンの把握が鈍くなっているため、それが「読み」を停滞させるのだ。

イスラエル認知心理学者ツヴィア・ブレニッツはさらに突っ込んで、視覚力と聴覚力がほぼ正常でも、ディスレクシアは視覚認知のプロセスと聴覚認知ののプロセスに時間のギャップが生じることによってもおこりうることを調べあげた。非同期(asynchrony)が読書の邪魔をしているのだ。

一方、物体認知に手間どる子供がディスレクシアになりやすいこともはっきりしてきた。これは前頭葉と後頭葉の言語野のあいだになにがしかの離断があるせいだった。そのため「島」(シンシュラ)とよばれる接続領域や、側頭葉と頭頂葉をつなぐ37野が不活性になる。

しかしなぜ物体認知が「読み」の障害をおこすのか。最初はわからなかった。そこでウルフの共同研究者のパット・バウアーズは「類型をとらえることに問題が生じているのではないか」という仮説をたてた。たいへん鋭い仮説だ。たしかに、類型(プロトタイプ)がわからないと、大半の「読み」が漠然としてしまうことを、ぼくは自分自身の永年の編集工学的なエクササイズでも実感してきた。

これらの“発見”でわかるように、ディスレクシアを克服するには障害をカバーするようなこと、たとえば小気味よい音読をエクササイズをしたり、音楽やリズムとともに本を読んだりすることが有効なのである。

しかし、そのようなエクササイズは実はディスレクシアの障害者だけでなく、読書の能力を発揚させたい多くの読者にも有効だったはずなのだ。

ぼくが感心したのは、ジョン・ホプキンス大学の小児神経科のマーサ・ブリッジ・デンクラとMITのリタ・ルーデルとが共同開発した「高速自動命名エクササイズ」(RAN:Rapid Automated Naming)だ。次々にあらわれる物体の名前を即座に言ってみるエクササイズだが、そこには見慣れないものもまじっているため、しだいにネーミング感覚が鍛えられていく。ウソだと思うなら、試してみるといい。

命名(ネーミング)がいかに重要な知的行為の基本になっているかは、すでにヴァルター・ベンヤミン(908夜)が何度も強調してきたことだった。ベンヤミンは命名が人間の行為のなかで最も基本になっているとさえ考えた。

ぼくはこのことに大賛成で、編集工学でもネーミングが編集力の大きなエンジンになると断言してきた。ネーミングをしようとすると、アタマの中の既存の言葉や文字が或る一点をめざして動員されるのだ。

実は、ぼくが多くの読者に奨めている「マーキング読書法」も、このネーミング・スキルを強化するためのものにもなっている。ページにあらわれる気になる言葉をマーキングするだけなのだが、そのとき、その言葉が自分のアタマの既知の領域と未知の領域をつないでくれるのだ。

以上、本書が示した気になるところだけを紹介した。

最初に言っておいたように、本書はぼくのなかでは他のさまざまな研究成果とごっちゃになっているのだが、ウルフがときにプルースト、ときにイカとなって、「読書」という得体の知れない出来事の只中になんとか入りこもうとしたこと、やはり特筆に値するものだった。

そういう本書についてはこれまですでに立花隆、養老孟司、山形浩生、竹内薫らが絶賛してきた。わが朋友の佐倉統(358夜)など「感動のあまり3度涙した」とまで褒めている。ディスレクシアの子をかかえた認知科学者の努力が涙をさそったのだろう。

最後にひとつ付け加えたい。

本書にはいわゆる「認知言語学」に関する代表的な分析方法や代表的な用語があまりつかわれていない。これはウルフの特別のこだわりによるものだろう。しかし、「読書の正体」をさらに鮮明にさせるには、現状の認知科学の成果から、いまだ右往左往をくりかえす認知言語学の模索のすべてを、たとえばマイケル・トマセロから山梨正明までの模索を、やはり動員するしかかないはずなのである。いずれそうした本を千夜千冊しようと思っている。おたのしみに。

『プルーストとイカ:読書は脳をどのように変えるのか?』

著者:メアリアン・ウルフ

訳者:小松淳子

編集:真柴隆弘・宮野尾充晴

表紙イラスト:北見隆

装幀:織沢綾

2008年10月15日 発行

発行者:宮野尾充晴

発行所:株式会社インターシフト

発売:合同出版株式会社

印刷・製本:モリモト印刷株式会社

【目次情報】

はじめに

PartⅠ 脳はどのようにして読み方を学んだか?

第1章 プルーストとイカに学ぶ

第2章 古代の文字はどのように脳を変えたのか?

第3章 アルファベットの誕生とソクラテスの主張

PartⅡ 脳は成長につれてどのように読み方を学ぶか?

第4章 読字の発達の始まり ―それとも、始まらない?

第5章 子どもの読み方の発達史 ―脳領域の新たな接続

第6章 熟達した読み手の脳

PartⅢ 脳が読み方を学習できない場合

第7章 ディスレクシア(読字障害)のジグソーパズル

第8章 遺伝子と才能とディスレクシア

第9章 結論 ―文字を読む脳から“来るべきもの”へ

謝辞 注・参考文献(1)転載の許諾(21)

解説

【著者情報】

メアリアン・ウルフ(Maryanne Wolf)

タフツ大学のエリオット・ピアソン小児発達学部教授、読字・言語研究センター所長。専門は認知神経科学、発達心理学、ディスレクシア研究。優れた業績により、アメリカ心理学会、国際ディスレクシア協会、アメリカ国立小児保健・人間発達研究所などより数々の賞を受賞している。本書も、読字に関する最良図書として「マーゴット・マレク賞」を受賞。マサチューセッツ州ケンブリッジ在住。