父の先見

世界思想社 1996

10年ほど前から、ぼくのバスルームには「風呂で読むシリーズ」が常備されている。全冊、バスルームの片隅に置いてある。

このシリーズは表紙もページも合成樹脂でできているので、湯水に濡れても大丈夫、ベコベコしないのが最大の魅力なのだが、それだけでなく、実はけっこう内容が充実している。たしか島田修三の『近代の名歌』や藤田真一の『蕪村』を買ってきて、その夜、バスタブに浸かりながらぱらぱら捲ってたのしんだのが最初だったと思うのだけれど、そのうち刊行されているものすべてを常備してしまった。

全冊を常備したのは、このシリーズの出来がいいからで、たとえば『近代の名歌』といっても子規(499夜)、晶子(20夜)、茂吉(259夜)、白秋(1048夜)、啄木(1148夜)といったところに加えて、窪田空穂と釈迢空(143夜)が入っているのが上々なのである。

空穂は「え忘れずとありし時に我が母を女と知りし物寂しさを」「其子等(そのこら)に捕へられむと母が魂(たま)蛍となりて夜を来たるらし」が、釈迢空は「見お下ろせば膿(うな)涌きにごるさかひ川この里いでぬ母が世なりし」が入っていて、そのころ母を亡くして少々そのことを考えていたぼくには、風呂が懐かしくも深いものに変じたものだった。

シリーズにはさらに、万葉から『万葉恋歌』『万葉旅情』『万葉挽歌』『万葉花歌』『万葉女流群像』が組まれ、漢詩集から『陶淵明』(872夜)『杜甫』『李白』(952夜)『唐詩選』『寒山拾得』『竹林の七賢』が組まれている。

そのほか『西行』(753夜)『芭蕉』(991夜)『蕪村』(850夜)『一茶』(767夜)『良寛』(1000夜)から、『放哉』『山頭火』(330夜)なども入れてある。その選別も振るっていて、風呂で読むにしては選歌・選句も解説もけっこう本気な編集になっている。とくに『井月』(454夜)が入っているのは驚いた。大星光史の選句と解説だった。

河童をオカに上げるのもなんだからと思って、このシリーズを風呂以外のところで読むことはしていない。むろん風呂で読むのだから一度にじっくりとは読まない。それではのぼせる。ちょんちょんちょんと読む。ときには声を出す。それがかえっておもしろく、『多読術』(ちくまプリマー新書)にも書いたように、これによって本を読むパフォーマンスやアフォーダンスが決まってきて、風呂のなかでの絶妙な読書体験が刷りこまれていったのである。「浴読」と名付けることにする。

ということで、この浴読シリーズをいつか千夜千冊してみようと思っていたのだが、さて、何がいいかと迷っていたところ、先だって仄明書屋での小池純代が「やっぱり漱石は文章も俳句も漢詩も、何をやらせても一番力量が安定してますね」と言ったのを理由に、今夜は『漱石の漢詩』にすることにした。すでに松岡譲の『漱石の漢詩』、中村宏の『漱石漢詩の世界』もある。

漱石(583夜)には漢文的素養を身につけるのが自身の性分に合うと思っていたふしがある。幼年時代から漢籍を教えられ二松学舎に学んだあとは、やがて漢詩にも挑むようになった。

もっとも漢詩についてはごく初期に長尾雨山(3夜)の指導をうけた以外は、ほぼ独学だった。独学であり、かつ発表しない漢詩でもあった。読者を想定しなかった漢詩なのである。そこを吉川幸次郎(1008夜)は、日本人の漢詩のなかで例外的にすぐれていると褒めたうえで、それは“思索者の漢詩”であるからだろうと言った。全部で208詩あった。けっこう多い。

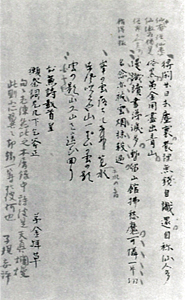

漱石に漢詩を催させたのは子規(499夜)である。明治21年、子規は一高在学中の暑中休暇を向島の月香楼にすごして、その感興を漢文・漢詩・和歌・俳句・謡曲・擬古文などにした。これはこれでたいへんな若い才能の開花だった。「蘭(ふじばかま)之の巻」「萩之巻」「女郎花之巻」など7巻からなるもので、『七草集』と名付けた。それを友人たちに回覧し批評を求めたおり、漱石が漢文で応え、さらに漢詩を添えた。このとき初めて「漱石」の号が使われた。

骸骨 化して成る 塚上(ちょうじょう)の苔

今に干(おい)て 江上 杜鵑(とけん)哀し

憐れむ 君が多病多情の処

偏(ひと)えに梅児の薄明を弔い来たる

謡曲『隅田川』の梅若伝説を下敷きにして子規の病いを慮ったもので、いまでも隅田川ではホトトギスの悲しい声が聞こえてくるが、病気がちの君も梅若丸の死を悼むためにここに来たのだろうというのだ。

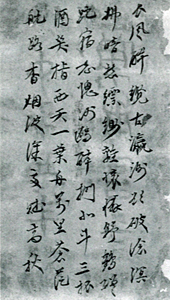

翌年、漱石は4人の友人を伴って房総を旅行した。そのときの紀行文が明治を代表する漢文の名文として名高い『木屑録』(ぼくせつろく)で、そこに14首の漢詩が挿入されている。『木屑録』は日本人が一度は読むべき漢文というほどの名文である。やはり若い才能の開花だった。

南の方(かた)家山を出でて百里程

海涯 月黒く 暗愁生ず

濤声一夜 郷夢を欺き

浸(みだ)りに故園 松籟の声を作(な)す

わが家をあとにして、はるか南の百里ほどのところにやってきた。海の向こうには月が暗く浮かび、言いしれぬ愁いが暗く染み出してくる。一晩中ずうっと聞こえている波の音は、ふと故郷に帰ったのかと思わせるような松風の音に似ている。

そういう意味の漢詩だが、このなかの「暗愁」が新しい。意識の底からやってくる理由が見えない愁いのようなものをいうのだろう。中国の漢詩には見えない熟語だ。おそらく漱石の造語であった。

この漢詩を綴るにあたって、漱石は「窓外の梧竹松楓、颯然として皆鳴る」と『木屑録』に示している。颯然と暗愁を感じてしまうということ、きっとこれが、漱石の生涯に去来しつづけた名状しがたい主調低音感覚であった。

明治23年8月、漱石は20日間ほどを箱根に遊んだ。そこで連作8詩を詠んだ。いずれも子規に送られたものだが、興味深いのはこのときの詩を前年の『木屑録』のときの詩とくらべると、どうも出来が劣ると子規が批評していることを、漱石自身があかしていることだ。そのうちの一詩は次のようなもの。

昨夜 征衣を着け 今朝 翠微に入る

雲深くして 山滅せっんと欲し

天闊(ひろ)くして 鳥頻(しき)りに飛ぶ

駅馬 鈴声遠く 行人 笑語稀なり

蕭々 三十里

孤客 已(すで)に帰らんことを思う

東京から30里もくると、なんだかもう帰りたくなっていると詠んでいる。子規はこれを読んで、「句々老練なり。然れども之を『木屑録』の中の詩に比すれば、彼は是れ天真爛漫、此れは則ち小心翼々」と文句をつけた。それを漱石は隠しもしなかった。そう批評されたことを嬉しがっているふしもある。

子規と漱石。二人は無二の親友でありながら、つねにこうした切磋琢磨をしていた。このことが漱石をあそこまで引き上げていく。

ついでながら、箱根に来たばかりなのに帰りたいというのは、きっと恋人への思慕のためではないかというのが、従来からの文学史家たちの憶測で、江藤淳(214夜)はその恋人というのは漱石の兄嫁の登世のことだろうと、大著『漱石とその時代』のなかで推理した。またちなみに「孤客」は漢詩にはよく出てくるが、ぼくはこれを「エコノミスト」連載巻頭言の『孤客記』という標題に援用した。

快刀切断す 両頭の蛇

顧みず 人間(じんかん) 笑語の囂(かまびす)しきを

黄土千秋 得失を埋(うず)め

蒼天万古 賢邪を照らす

微風 砕け易し 水中の月

片雨 留め難し 枝上の花

大酔 醒め来たりて 寒 骨に徹し

明治28年4月、漱石は松山中学校に赴任して「坊ちゃん」になった。子規は神戸の病院に入院していた。さっそく漢詩を送った。上の詩がそのひとつである。まさに漱石の心情の中核を歌っていて、ぼくは痛く共感する。

「鋭い刀で両頭の蛇を切ってしまうように、僕は対人関係の煩わしさや功名心などは切って捨てたい。世間の者どもはどうにも、いつもさかんに笑いすぎるのだ。私はそれが嫌いだし、気にしたくもない。そもそも悠久の時間と空間においては、世間の連中とのかかわりや成功や失敗など、あっというまに埋もれてしまうもの、いずれ何が賢者で何が愚者かはあきらかになる。微風によってすら水面の月は砕け、驟雨によって花は散っていくように、世の中のことなどすべてははかない。ちょっと深酒をしてみて酔いがさめると、かくいう僕の骨身に寒さが沁みて、僕は余生をこのまま松山で過ごすのかと思うと、うーん、寂しい」。

まあ、こんな感じの漢詩だが、30歳に満たぬ者がつくる心境としては、あまりに閑寂である。しかしぼくにも記憶があるが、しょせん男児の世間に対する気分というものはこんなもの、とくにぼくの気分として漱石に酷似するのは、世の中の連中が笑いすぎるということで、この世間に対する異和感はいまもって変わりない。帝塚山学院大学のキョージュになったとき、実は教室でちょっとした話をしてみて一番に感じたのは、この連中が笑いすぎるということだった。大阪のせいではない。その後も、この「笑語日本」はますます増長しつづけている。

漱石を千夜千冊するとき、ぼくは『草枕』を選んだ。そしてグレン・グールド(980夜)の『草枕』への傾倒を重ね、そこへぼくの思いをかぶせた。

そのときは書かなかったが、実は『草枕』にはいくつかの漢詩が挿入されている。綴りながら作ったのではなく、それ以前に作った漢詩を挿入した。『春興』や『春日静坐』などだ。

その『草枕』のなかで、詩を作ることの漱石なりの秘訣を書いている。葛湯を練るのに譬えているのだが、これがすこぶるおもしろい。上田三四二(627夜)は雑巾を絞るように短歌を作ることを教えたが、漱石の葛湯を練るようにというのは、なかなかのもの、文筆に関心のある者のため、あえて全文を引用しておく。

「葛湯を練るとき、最初のうちはさらさらして、箸に手応えがないものだ。そこを辛抱すると、漸く粘りが出て、攪(か)き淆(ま)ぜる手が少し重くなる。それでも構はず、箸を休まず廻すと、今度は廻し切れなくなる。仕舞いには鍋の中の葛が、求めぬのに先方から争って箸に付着してくる。詩を作るのはまさに是だ」。

なるほど、なるほど、そうだろう。求めぬのに先方から争って箸に付着してくる、というのがいい。たしかにそうだ。歌や詩だけではない。文章もそうである。葛が箸にくっついてくるように文章も書くべきだ。

しかしながら漱石は、そのように葛を廻しつづけていたにもかかわらず、自身ではたえず苦悩したようだ。文章も漢詩もろくなものが書けていないと自戒していた。それも30歳をすぎるとますます苦悩した。とくにイギリス文学を学びながらこれに納得できず、そのぶん日本の文芸や趣向に加担している自分を感じて、そこで「両洋の視座」にどう踏んばるかという責任のようなものを感じるようになった。こんな漢詩を明治32年に書いている。

眼識東西字 眼に識る 東西の字

心抱古今憂 心に抱く 古今の憂い

廿年愧昏濁 廿年(ねんねん) 昏濁を愧(は)じ

而立纔回頭 而立 纔(わず)かに頭(こうべ)を回(めぐ)らす

静座観復剥 静座 復剥(ふくはく)を観(み)

虚懐役剛柔 虚懐 剛柔を役(えき)す

鳥入雲無迹 鳥入りて 雲に迹無く

魚行水自流 魚行きて 水自ずから流る

人間固無事 人間(じんかん) 固(もと)より無事

白雲自悠悠 白雲 自ずから悠悠たり

「僕は東洋の文字と西洋の文字をおぼえてから、両方の文化を理解はしたが、その結果、かえって心に時間と空間をこえた憂愁を抱くようになってしまった。これまでの20年間、まったく愚かで乱雑なことばかりしてきて、愧(はじ)るばかり、やっと30歳になってその過去を顧みる気になった。そこで静かに反省してみると、少しは気分が落ち着いて、柔らかいものと剛毅なものとの両方に接していていいのだと思えるようになってきた。水も魚も雲も、どこにもとどまってはいない。僕もそうありたい‥‥」。

こんな気分であろう。まさにのちの「則天去私」を思わせる漢詩であるが、そのぶん苦悩の深さも窺い知れる。

しかし漱石はそう詠んだ矢先に、文部省から拝命を受けてロンドンに向かったのである。あまりにも憂鬱きわまりないロンドンへ。海外嫌いのぼくに、もしもそのような拝命があったらどうしただろうか。きっと断ったにちがいない。外つ国というもの、とくに体を運んでみるものではなくとも、詩歌の裡に隠されていってよいものなのである。

漱石が「日本に好(よ)きものあるを打ち棄てて、わざわざ洋書にうつつを抜かすことほど馬鹿ばかしいことはない」と考えていたことは、随所の感想に出ている。一般にはこの感想は、鴎外(758夜)の登場に対する驚愕と反発にもとづいていると憶測されてきたのだが、ぼくは必ずしもそうとは思わない。江藤淳も推察していたが、『吾輩は猫である』や『坊ちゃん』に主人公の名がないということに、すでに漱石の西洋文学の主人公主義に対する抵抗が見られていたはずなのである。主人公なんて誰だってかまわないのだというこの姿勢は、漱石の文学と人生を語るには、もっと注目されていい。

イギリスに留学して帰国してからの10年、漱石は漢詩を作っていない。いまや国民文学とさえなった『こころ』『三四郎』『それから』などの小説創作に傾注したからだが、自身ではその作品を決して気にいっているわけではなかった。漱石という人、自分の制作物が他人にどう見られるかということを振り払いたくて書いているようなところがあるのだ。

こうして明治43年の、43歳になった6月、胃潰瘍で内幸町の長与胃腸病院に入院した。入院は1カ月におよび、やっと退院できたその日に久々に漢詩を書いた。日記には「沈吟して五言一首を得た」と綴っている。

「来たり宿(しゅく)す 山中の寺 更に加う 老衲(ろうのう)の衣 寂然 禅夢の底(うち) 窓外 白雲帰る」。こんな平凡な詩だ。とても葛湯を練ったとは思えない。

平凡な詩ではあるが、ここには漱石がずっと空想しつづけた禅林生活のようなものが詠まれている。老衲の衣というのは禅僧が着る法衣のことで、寒かったのでそれを貸してもらって上に羽織ったというのだ。これがその後の漱石の“何か”を暗示していたことは、続く8月に伊豆修善寺に転地療養のために行って菊屋旅館に逗留したとき、大量の吐血があって危篤状態に陥り、それをやっと脱した9月20日と25日の日記に次のような2つの漢詩を詠んだことに如実した。

(9月20日の漢詩)

秋風 万木を鳴らし 山雨 高楼を撼(ゆる)がす

病骨 稜として剣の如く 一灯 青くして愁えんと欲す

(9月25日の漢詩)

風流 人 未だ死せず 病理 清閑を領す

日々 山中の事 朝朝 碧山を見る

ここには、九死に一生をえながらも刀剣のように痩せぎすになった漱石の、それでも青く愁炎しようとも、青山(せいざん)を見据えようともする、壮絶な静寂が歌われている。

とくにあとのほうの9月25日の漢詩は、自分はまだ死んでいないので修善寺の山中で清閑ともいうべき風流を感じることができているというもの、ぼくはおおいに注目している。ここに漱石の最後の日々に向かって良寛(1000夜)の書や詩に傾倒していくあの感触がはっきりと方がしていると感じるからだ。

それはその前の詩の「寂然 禅夢の底」にあきらかにつらなるもので、さらには菊屋旅館になお逗留しているときに詠んだ10月7日の次の一詩にもつらなるものとなっている。

傷心 秋 已(すで)に到り

嘔血 骨 猶お存す

病起 何(いず)れの日を期せん

夕陽(せきよう) 還(ま)た一村

これを痛ましいと思って読んでは、こちらも変になる。漱石は自身の病骨をむろんのこと多少は愁いながらも、しかしそれをもって俗塵を離れて日本山水に思いを致すことができたことによって、その愁いを新たな風流に変じさせようとしているのであって、それがやがて良寛への傾倒となるのだから、そうであるのなら、こちらも湯船に半ばゆっくり沈みながらも、その「胸中山水」を思えばよいわけなのだ。

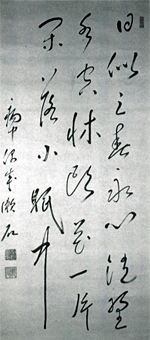

それを証かしている有名な『題自画』がある。『山上有山図』をみずから描いて、そこに書き付けた漢詩だ。大正元年11月のものだとされている。こういうものだ。

山上に山有りて 路 通ぜず

柳陰に柳多く 水 西東

扁舟 尽日(じんじつ) 孤村の岸

幾度か 鵞群(がぐん) 釣翁(ちょうおう)を訪(と)う

漱石が自画に自身で賛を入れた最初のもので、なかなか愉快である。病身の漱石や病気上がりの漱石をつかまえて愉快とは何事かと思われるかもしれないけれど、愉快と思わないほうがかえって漱石に失礼なのだ。ここは漱石が新たな風流の愉快を知ったわけなのである。漱石自身も、そのことを「天来の彩文」と書いている。

本書には引用されていないが、『思ひ出す事など』に次のような箇所がある。ちょっと長くなるが、なかなかいい。次のような箇所だ。

「病気の時には自分が一歩現実の世を離れた気になる。他(ひと)も自分を一歩社会から遠ざかった様に見て呉れる。(中略)さうして健康の時にはとても望めない長閑(のど)かな春が其の間から湧いて出る。此の安らかな心が即ち、わが句、わが詩である。

(中略)病中に得た句と詩は、退屈を紛らすため閑に強ひられた仕事ではない。実生活の圧迫を逃れたわが心が、本来の自由に跳ね返って、むつちりとした余裕を得た時、油然(ゆうぜん)と漲り浮かんだ天来の彩文である。吾ともなく興の起るのが既に嬉しい。其の興を捉へて横に咬み堅に砕いて、之を句なり詩なりに仕立て上る順序過程が又嬉しい」。

実生活の圧迫を逃れた心が本来の自由に跳ね返って、油然と漲り浮かんだ天来の彩文をもらえる。これが風流だと漱石は悟ったのだ。それを俳句や漢詩をつくることによって手にできることを知ったのである。なかで「興」をことのほか大切にしているところは、漱石の流石(さすが)であった。「興」が何を意味しているかは、ぼくの『白川静』(平凡社新書)を見てほしい。

漱石は大正5年12月9日に胃潰瘍を悪化させたまま亡くなる。その2週間ほど前の11月20日に、最後の漢詩を綴った。絶筆だった。これまでの漢詩の集大成ともいうべき出来で、いよいよ禅味が漲っている。

真蹤(しんしょう) 寂莫として 沓(よう)として尋ね難く

虚懐を抱きて古今を歩まんとす

碧山碧水 何ぞ我有らん

蓋天蓋地 是れ無心

依稀(いき)たる暮色 月は草を離れ

錯落たる秋声 風は林に在り

眼耳(がんじ)双つながら忘れて 身も亦た失い

空中独り唱う 白雲吟

真蹤は禅にいう真法のこと、いわゆる本来の面目である。それを求めたいのはやまやまだが、いまだに私心があっては、それもままならない。自分はいま『明暗』などとという小説でまことにつまらぬ俗塵のことを書き始めてしまい、これでは「何ぞ我有らん」と思わざるをえない。

ひるがえって古今の時空や碧山碧水は、この眼前の夕暮の景色のなかにもある。禅に「眼耳双忘」というけれど、この景色にだって心身を打失するような気分を感じることはできるにちがいない。自分はそろそろ死ぬかもしれないけれど、こういう気分でいられるのなら、空中で独吟するつもりのままでありたいものだ。

こんな気分の詩であろうか。しかし、この詩は淡々として平凡でもある。ぼくは何度か口ずさんでみたが、とくに驚く言葉は競っていない。それなのに、とてもよく響いてくる。

漱石がこのような漢詩を綴るようになったのは、修善寺以来のことだった。それから多くの詩を書いてきたわけではないが、しだいに風流は極まってきている。『明暗』を未完におわらせても、この漢詩は綴っておきたかったのだという思いが伝わってくる。やはりここには良寛がいる。

かつて、未詳倶楽部の面々と修善寺に遊んだことがある。いまなお悄然とその面影を保っている菊屋旅館とは目と鼻の先だった。その面々は別の日、ぼくの55歳の誕生日をまた修善寺で祝ってくれた。このとき、ぼくの漱石の漢詩が浮上した。

それより以前、ぼくの漢詩の好みはゆっくり中国のものとはべつに日本漢詩に動いていた。最初は五山僧たちの漢詩と蕪村にゆさぶられたのだが、やがて江戸の漢詩のおもしろみに移り、菅茶山、頼山陽(319夜)、広瀬淡窓などをゆらゆらしながら、ついに良寛におよんでおおいに感応した。

だからぼくにとっての漱石の漢詩は、もともと良寛の延長にある。それがいい読み方なのかどうかはわからないが、そう読むのが気分がとても落ち着くのだ。

今週末、久々に未詳倶楽部の面々と良寛の里を訪れようと想っている。寺泊(てらどまり)から出雲崎に入るつもりだ。漱石と良寛を眼耳双忘して感じたい。ちなみに寺泊にはかつて菊屋という旅籠があって、ここに渡海する前の順徳天皇や京極為兼が泊まった。修善寺の菊屋とは異なるが、何かを想わせる。寺泊にはまた、良寛が30代の終わりに越後で転々としていたときに逗留していた照明寺がある。 良寛は庭先の密蔵院に住んでいた。

その良寛のすべての原景はやはり出雲崎にある。いまは良寛堂となっているあたりに橘屋という生家があった。良寛はここで青年期までをおくるのだが、父親の山本以南が桂川に投身自殺してからは、ひたすら禅に向かい、そのあげくに越後に戻って風流に遊んだ。出雲崎はその原風景を孕んでいる場所なのである。

良寛となった漱石。その漱石に、良寛の漢詩「城中 食を乞い了り 得々として嚢を携えて帰る 帰来 知る 何れの処ぞ 家は白雲の陲(ほとり)に在り」を彷彿とさせる詩がある。大正5年10月22日のものである。

元是東家子 元と是れ東家の子

西隣乞食帰 西隣 食を乞いて帰る

帰来何所見 帰来 何の見る所ぞ

旧宅雨霏霏 旧宅 雨 霏霏たり