父の先見

東京書籍 2000

20世紀初頭のイタリアに、「レオナルド」「ヴォーチェ」「ラチェルバ」といった鮮やかな雑誌を次々に創刊させた名編集者のジョヴァンニ・パピーニがいた。いまの日本の雑誌界のほとんどを先取りしたと思っていいだろう。そのパピーニが『パピーニ自叙伝』を書いていて、「自分を鍛えたのは少年時代の100冊ほどのボロボロの本だった、世界のすべてがそこから出所した」と述べている。

慶応の塾長で現天皇の皇太子時代の教育参与でもあった小泉信三が顔面を大火傷したとき、病院のベッドで読み耽った一冊はエドワード・グレイの『レクリエーション』だった。グレイは日英同盟や英露協商などを促進したイギリスを代表する外交政治家だが、のちにオックスフォード大学の総長にもなった。どのように自身の日々に「遊び」をとりこむかが、政治家である自身の資質に関与することを、グレイはよく知っていた。

それを小泉信三が引き継いだ。引き継いだところは病室だ。病室であるところがいい。一冊の書物はそういうふうにバトンタッチされていくものなのだ。ぼくが折口信夫(143夜)を読んだのは世田谷三宿(みしゅく)の井福病院に入院した26歳のときだったけれど、いま想えば、そのベッドこそ折口が何かを降らせてくれた「たぶの木」だったのだ。

1週間ほど前、福原義春(1114夜)さんがその名もズバリの『だから人は本を読む』(東洋経済新報社)を上梓した。企業人随一のたいへんな読書家だから、むろん多くの書物がとりあげられているのだが、なかで印象深いのはやっぱり「本がやってきたとき」のことである。

慶応幼稚舎時代では吉田小五郎先生の『東西ものがたり』が「たぶの木」だったようだ。いまでもこの1冊が自分のその後の半生におよぶ東西文化交流の原点になったと思えるという。また長野県に疎開したときは父親の蔵書しか遊び相手がなく、そこで読んだホームズ(628夜)、ルパン(117夜)、『大菩薩峠』(688夜)、パール・バック『大地』、白秋(1048夜)、朔太郎(665夜)、ダーウィン、メンデルがいつのまにか自分の読書姿勢の基本をつくっていたのだという。

本の中の「熟語」の意味がだんだん輪郭をもってくると、読書エンジンに勢いがついてきたというようなことも書いてある。この感じ、おおいに同感だ。本はわかるために読むのではなくて、わかっていくことを知るために読むものなのだ。

もうひとつ。福原さんは、今の日本でおこっているのは「本離れ」や「活字離れ」ではなくて、実は「書店離れ」なのではないかと指摘していた。そう、その通り。いまや書店が半死半生だ。これはなんとかしなくちゃいけない。だから福原さんは、アンドレ・ジッド(865夜)や寺山修司(413夜)は「書を捨てて、町に出よう」と言ったけれど、むしろ「書を読んで、町に出よう」を提唱したいのだと、静かにアジテートしていた。

ぼくは自分で本を読むのももちろん好きだけれど、誰かが本を読んでいることを想うことも大好きだ。小さいときから、そうだった。子供時代は父や母が読んでいる本が気になったし、小学校の図書委員になったときは閲覧カードに記された借出者たちの日付と名前が気になった。本には、きっと“魔法の絨毯”のように、いっぱいの人が乗れるんだと思ったものだ。

もともと読書とは、読書してきたものたちを継承して読書することなのである。1冊の書物は“魔法の絨毯”であり、かつまたそれだけでスモール・ネットワークをもっているものなのだ。1冊の本を6人ずつが読み、そこからまた6人ずつに読み広がっていけば、数回進むうちに大量の読者群になる。誰かが世界で1冊だけの本を読むだなんてことは、ありえない。そういうことは、たまさかボルヘス(552夜)やノーフォーク(526夜)のような名うての読書家が勝手につくりあげる幻想譚だ。大半の書物は読み継がれ、いままた読み継がれるのを待っている。

そこには「リレー・リーディング」あるいは「インター・エディティング」がありうる。「継読」こそ読書であり、「共読」「互読」「間読」こそ読書編集なのだ。1冊の書物は、ただそれだけでマルチチュードなのだ。

このように、読書にさまざまな「人」と「時」と「本」の流れを想定してみると、自分が読んだ書物について綴った「書物についての書物」は、それらの流れを二重に継承圧縮しているということになり、その「書物についての書物」を案内した「書物についての書物についての書物」は、さらにそれらを多重多層化継承しているということになる。

本書もそういう1冊で、「古書をめぐった古書の達人たちの古書」を扱った。それが『書物の達人』という気分のいいタイトルになった。

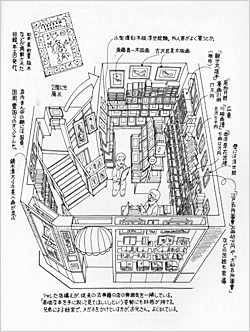

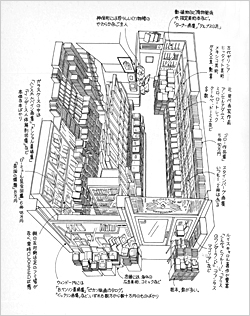

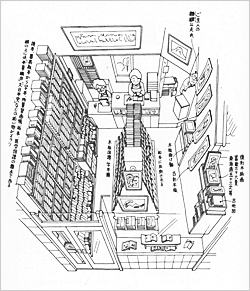

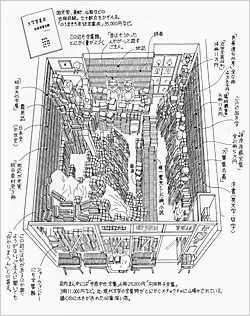

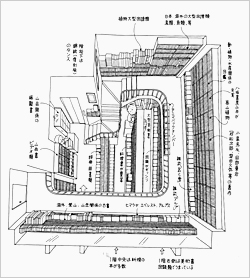

著者の本職はイラストレーターだ。同じ東京書籍から『東京古書店グラフィティ』『三都古書店グラフィティ』が刊行されていて、古書店を俯瞰でスケッチしたイラストレーションがたくさん入っている。

あまりに詳しいスケッチなので、古書店の写真を何枚か撮ってイラストにおこしているのかと思ったが、そうではなかった。『東京古書店グラフィティ』で告白していたけれど、シンプルな古本屋なら10分ほど店内を集中して見て、その配置やめぼしい本のタイトル群を忘れないうちに近くの喫茶店ですぐに手帳に描きこむらしい。ちょっと複雑な店内なら1、2冊を買って店の機嫌を損ねないようにしておいて、店員や店主に「メモを書いてもいいですか」と断ったうえで、目立たぬように絵におとす。「スケッチしていいですか」とは言わないのがコツらしく、写真はよほどのことがないかぎり撮らないのだという。

しかしこの人はイラストレーターでもあるが、2日も本の背表紙を見ていないと落ち着かなくなる人なのだ。街の看板に「古本」とあるとドキッと動悸がするほうなのだ。ある街では、近づいてみたら「古本」さんの家の表札だったこともある。

それだけではない。次から次へと古書に手を出してしまう人でもある。この人自身が隠れた“書物の達人”なのだ。『三都古書店グラフィティ』の口絵に関西地区の値札ラベルがコレクションされているのを見たときは、胸がつまるほどに感動してしまった。

ちなみに本書の版元である東京書籍からは、ほかにも高橋輝次の『古本漁りの魅惑』、岡崎武志の『古本めぐりはやめられない』『古本病のかかり方』なども出版されていて、いずれも古書にこそ“読書の殿堂”が待っていることを訴えてきた。

ぼくはこの手の本をずいぶん見てきた。失望することも多く、また発見することも多かった。池谷の本書はそうした類書のなかでも特段に値する案内をしていた。狙いも徹底していて、自分が入手したものしか扱っていない。

ことに冒頭に森銑三(せんぞう)と柴田宵曲(しょうきょく)があげられていることで、池谷がいかに本格的な書物好きで、かつ古書に通じているかということが、すぐわかる。森銑三が『書物と人物』(熊谷書房1943)、柴田宵曲との共著『書物』(白揚社1944)、宵曲が『紙人形』『煉瓦塔』(日本古書通信社で復刊1966)など。なるほど、なるほど。

森や柴田は、ぼくもずっと千夜千冊したかった相手である。そのうち案内することにするが、森銑三は大正昭和を通じて一貫して書物を通じてしか人物を議論しなかった本人(ほんびと)だ。有名無名は問わない。刈谷や名古屋や上野の図書館に勤めて、戦争時代は文部省の図書館講習所や東京帝大の史料編纂掛にかかわった。戦後は本郷の書肆(しょし)弘文荘にいたことでも知られたが、黄表紙の研究者としても忘れがたい。早稲田ではもっぱら書誌学を教えた。つまり狩野亨吉(1229夜)の系類なのだ。総勢12巻の著作集がある。

ぼくは『明治人物夜話』や『思い出すことども』を手にしたときからの隠れファンだった。『思い出すことども』では、「己れの過去を顧みて、ただ書物を生命として、書物と共に生きようとした」と自身をふりかえっている。

柴田宵曲はもっぱら子規(499夜)に私淑した俳人で、また江戸東京研究の傑物だった三田村鳶魚(えんぎょ)の右筆(ゆうひつ)を務めたことでも知られる。

ペンネームでたちまち数冊の本を書いてしまうほどの筆力の持ち主でもあって、こんな話がのこっている。あるとき森銑三が上野の図書館で嶋田青峰の『子規・紅葉・緑雨』という本を読んで感心して家に戻ったところ、そこに宵曲が来ていたのでその話をしたら、「実は、あれは私が書いたものだ」と笑った。そして、これも私が書いたのだがと言って、やはり嶋田青峰の『俳句読本』を見せたというのである。

なぜか最近は人気があるらしく、宵曲の著作の復活や宵曲に言及する者がふえている。これはまことに同慶の至りだ。去年の1月に刊行された鶴ケ谷真一の『月光に書を読む』(平凡社)には、「読書人柴田宵曲」という小伝が入っていて、悦しませてもらった。

宵曲は書物のスタイルにも拘泥した男でもあって、『紙人形』も『煉瓦塔』も川上澄生の木版装にしつらえられている。しかし、その宵曲をいま容易に読めるのは岩波文庫の『書物』なのである。はっはっは。

今夜はぼくの書物遍歴を綴るつもりはないのでぼくのことは省くけれど、これだけは綴っておく。ぼくの青少年時代では、世界と日本の書物を知ろうとしたら必ず手にする定番があったのである。寿岳文章と庄司浅水のものだ。

寿岳は関西文化の艶やかな味をもった人で、昭和2年に京都帝大を出たのち、関西学院・甲南大学の教授をへて、英文学、書誌学、和紙研究に打ち込んだ。ウィリアム・ブレイク(742夜)の研究者でもある。本書は『書物の世界』『本の話』『本の正坐』をとりあげている。生涯を通して、「書物の共和国」を夢想した。

寿岳は製本にもうるさく、多くの出版社が本扉(題扉)を別紙にすることを嫌った。あんなことをすると本が軟弱になるというのだ。自身、プライベート・プレス「向日庵」を主宰して、そこで刊行した芹沢鮭(金ヘンです)介の『絵本どんきほうて』は、古書界では超有名な稀覯本になっている。寿岳の出世作となった『ヰルヤム・ブレイク書誌』(ぐろりあそさえて)は、いまなら50万円をこえるだろう。沖積舎から『壽岳文章書物論集成』と『壽岳文章と書物の世界』が記念出版されている。後者は図録にもなっているので、ぜひとも揃えたい。

庄司浅水は仙台の人で、共同印刷・凸版印刷に勤めたのち、文字通り古今東西の本に遊んだ。『本の文化史』『本・本の世界』『印刷文化史』『本の五千年史』『愛書六十五年』『世界の古本屋』などがよく知られる。ぼくは高校時代に保育社カラーブックスの『日本の本』『西洋の本』を手に入れると、その小さな図版を虫メガネで見て、書物への憧れを募らせたものだった。

こういうぐあいに、本は人であって、人が本なのである。人本主義とでもいうべきで、著者ばかりが人ではなく、読者ばかりが人じゃない。企画・編集・執筆・文字組み・校正・印刷・装幀・営業・流通・書店・家庭・企業‥‥。そのどこにだって人と本がある。

いや、本を読むということなら、電車もベッドも喫茶店も、早朝も白昼も夕方も深夜も、みんなリーディング・トポグラフィなのだ。ぼくは最近、これを「ブックウェア」と名付けることにした。そこにはハードウェアとソフトウェアとヒューマンウェアをつなぐすべてがあるからだ。

それゆえこうしたブックウェアの流れには、たくさんの「知る人ぞ知る」がいた。その数、キリがない。シルヴィア・ビーチ(212夜)から山本実彦(722夜)まで、菊池寛(1287夜)からリチャード・ブース(613夜)まで、「千夜千冊」でもけっこう登場させてきた。

本書はそのなかで「3人のヤギさん」をとりあげている。知る人ぞ知る、丸善の八木佐吉、日本古書通信社の八木福次郎、大衆文芸研究家の八木昇の、この3人のヤギさんだ。

八木佐吉は丸善の歴史を代表する大番頭である。ギョーカイで知らない者はいない。内田魯庵が丸善の編集の歴史を代表するとすれば、八木佐吉は丸善という書物文化史を代表する(魯庵についてはいずれ千夜千冊する)。

佐吉は大正5年に丸善に入社して和洋の書籍に通暁し、「学鐙」(明治30年創刊)の編集、「本の図書館」の創設にもかかわった。『書物往来』(東峰書房)がよく読まれたが、そのほかにも『洋書の周辺』『明治の銅版本』『ケルムスコット・プレス』がある。

八木福次郎は「日本古書通信」や「こつう豆本」の発行編集人として、これまたギョーカイで知らない者はない。兄貴の八木敏夫がおこした日本古書通信社を継いだ。以来、60年をこえる生き字引となった。とりわけ『古本屋の手帖』は有名で、木村毅(『丸善外史』の著者)、斎藤昌三、森銑三、柴田宵曲、酒井徳男との交流が瑞々しい。酒井は水曜荘主人としても知られた東京新聞記者上がりの書物フェチで、『古書道楽』『愛書家の哀しみ』などが残される。福次郎にはほかに『古本便利帖』『古本屋の回想』もある。

ちなみに兄貴の八木敏夫は神田の一誠堂で修業をつんだあと(一誠堂は30代までのぼくが一番好きな古書店だった)、日本古書通信を弟に譲ってからは八木書店を開業した(いまは長男の八木壯一社長になっている)。ついでながら言っておくと、「日本古書通信」の寄稿者として名高い“本の虫”の八木正自は丸善の八木佐吉の息子さんだ。

八木昇は尾崎秀樹しか知らない大衆文学評論ファンにとっては、垂涎の人であるべきだ。理論肌ではなくて、時代肌なのである。『大衆文芸図誌』(新人物往来社)、『大衆文芸館』(白川書院)を見られたい。これはいまでもすぐに手に入る。

こんなふうに、本書には「書物の達人」たちがその著書とともに次々に登場してくるのだが、その数はあまりに多いので、とても紹介しきれない。詳しくは本書を見てもらったほうがいい。

ここでは、本書に登場する「書物をめぐる書物」の有名どころだけを、いわば“本の数寄者”とでもいうべき御仁のものだけを、ごく少々示しておくことにする。

内田魯庵『紙魚繁昌記』。丸善の「学鐙」に連載した有名な随筆で、「書斎は芸術である」「書斎は文化生活の必須条件である」という有名なスローガンがぶちあげられている。

幸田成友『番傘・風呂敷・書物』。幸田露伴の弟で、めったやたらの本好きだった。書物道楽といったほうがいい。この本はなんといってもタイトルが冴えている。なぜ番傘・風呂敷・書物が並んでいるのかといえば、これらはいったん人に貸したら戻ってこないという意味なのだ。それがいまでは忘れ物も傘ばかり、風呂敷や書物が往来しなくなっている。

徳富蘇峰『書斎感興』『好書品題』『読書と散歩』『生活と書籍』『書窓雑記』『典籍清話』『読書九十年』。蘇峰(885夜)については、次の言葉をのこしたことで、すべてだろう。「逝ける妻に対しては気の毒な申し分であるが、最も長き同棲者は書物であるというよりほかはない」。

斎藤昌三『書痴の散歩』『閑板書国巡礼記』『銀魚部隊』『書斎随歩』。少雨荘こと斎藤昌三を知らない者は、このギョーカイのモグリである。「書物展望」の創刊から凝った装幀による独創的出版作業まで、とんでもない男だ。晩年になって山口昌男さん(907夜)が入れこんでいた。

新村出『典籍叢談』『典籍散語』『典籍雑考』。新村(しんむら)の書物随筆は絶品である。「南蛮更紗」など忘れられないエッセイだ。いずれとりあげたい。新村は本というもの、ともかく手にとり、所蔵すべきだと言って、ツンドクに対して「オイトク」(!)を勧めた。「置いてけ堀」ならぬ「置いとけ本」があっていいわけなのである。

日夏耿之介『山居読書人』。日夏もいずれとりあげるので、ここは郷里の長野県飯田の郊外に疎開していたときの様子を綴ったこの本だけを紹介する。読書を詠んで、こんな短歌がある。「頽思ありて牀(とこ)に就きけるあかときに ひじりのふみは読むべかりける」。

亀井勝一郎『読書に関する七つの意見』。読書指南書としていまも欠かせない有名な1冊。これを知らないのもモグリだ。七つの意見というのは、①読書は「自分の中の語り部」に気がつくということ、②書物の洪水のなかで困っているときは「思想の源泉」になるべきものを見いだすこと、③そのうえで「自分の原典」を発見すること、④読書こそ人間にとって最も純粋な時間を提供するものだろうということ、⑤読書は「感覚の訓練」であって「人生の批評」であるべきこと、⑥読書には必ず「害」もつきまとうこと、⑦読書人はことごとく「老いたファウスト」に向かうのであろうこと、この七つをいう。すべて賛成だ。

杉浦明平『本・そして本』。ぼくは明平(みんぺい)さんを訪ねて渥美半島をさまよったことがある。レオナルド・ダ・ヴィンチ(25夜)と渡辺崋山とを両方語れる人はこの人しかいなかったからだ。そのころすでに、「一月一万頁」(ひとつき1万ページ)という明平さんのとんでもないノルマの標語を知っていたので、家に辿りつくまでどきどきしていたものだ。会ってみて、わかった。“本の農人”だったのだ。“本農心臓経”だった。

森本哲郎『読書の旅』『書物巡礼記』。森本さんは旅も広いが、読書も広い。しかし、書物についての態度は一貫している。それは、「本は書棚に並べるために買う」「旅の醍醐味は計画にあるように、本も読書を計画するためにある」「書物はどんな高価な家具や調度にまさる装飾品である」というものだ。ここまで言えれば、かなりの読書大関である。

山下武『古書礼讃』『古書縦横』『古書発掘』『古書のある風景』『古書の誘惑』『古書の味覚』『古書のざわめき』『古書を求めて』『古書を旅する』。これ、すべて青弓社から刊行された。ほかに『書物万華鏡』『書物熱愛』が実業之日本社から出ている。最近の古書マニアとして特筆に値する人物だ。ものすごい。おじいさんが三遊亭金勝、おじさんが昔々亭桃太郎、お父さんが柳家金語楼なのである。

斎藤夜居『本の虫のいろいろ』『絵本古本屋ぐらし』『粋珍本解題選』『愛書家の散歩』『書物探訪』。夜居と綴って「よずえ」と読む。古本ギョーカイでは「やきょさん」で通っている。艶本研究者であって、古本コレクターなのだが、もともとは葬儀屋で、北区滝野川に「街書房」をおこした。「此見亭(これみてい)書屋」という版元もやるし、「読書裏街道」「愛書家くらぶ」「本の虫」「愛書家手帳」といった100部~300部くらいの限定雑誌も出す。昭和後期の宮武外骨(712夜)だ。

夜居が好きな愛書家は、斎藤昌三・生方敏郎・平井通・伊藤竹酔あたり。このあたりの弔い合戦めいた書物数寄の感覚がわかるなら、諸君もいっぱしのビョーキ持ちになれるだろう。

では、今夜はこのへんにしておく。あとは諸君もこの手の本を渉猟するといい。いくらでも読める。

ところで、ぼくには本に関して昔ながらの変な趣味がある。近しい諸君に自分の蔵書を贈りたくなるという趣味だ。むろん新たに購入して進呈することもある。なにより「本棚つながり」が大好きであるからだ。「棚友」(たなとも)には目がないからだ。その一端をイシス編集学校では、「先達文庫」や「落册市」としてこれまでも提供してきた。

ところがそれが最近はもっと激しくなってきて、近々、東京丸の内のど真ん中で、「書物を読むための書物」をずらりと並べたミニ本屋をお披露目することになった。丸善オアゾ店の一角にぼくが招かれたかたちになったので、「松丸本舗」(まつまるほんぽ)と名付けた。

薬屋さんの名前のようだけれど、江戸時代の本屋は薬も売っていたのだから、これでいい。本も薬も効き目が問題なのだ。はっはっは。詳しいことはまだ企業秘密だが、10月半ば過ぎにはお目にかけられる。松本清張(289夜)さんの蔵書から杉浦康平(981夜)さんの造本ものまで、意外な棚がいろいろ待っている。「千夜千冊」も今夜のぶんまで全部、出る。

さらにもうひとつ、これまた近日開店予定の話だが、ただしこちらはウェブでの開店で、編集工学研究所で「ISIS本座」(ほんざ)というブックウェア・ポータルサイトを立ち上げることにした。本と人にまつわるモノ・コト・情報・欲望・番傘・風呂敷・音・図像をめぐれる編集往来と編集倉庫をつくる。いま密かに突貫工事中で、「花の御所のお奉行たち」とぼくが呼んでいる上々の諸君が、すでに600人ほど実験を手伝ってくれている。

工事が6割くらいメドがついたら公開をするので、覗いてもらいたい。この「千夜千冊」もそこで模様替えをしようと思っている。これもいまは企業秘密なのでこれ以上のことは言えないが、そのときは格別にご贔屓を。