狩野亨吉の生涯

明治書院 1974

器量が大きく、破格で、とてつもなく面妖で、

かつ最も高潔だった文人、

狩野亨吉を雑談したい。

一高の校長となり、皇太子の教育掛に推挙され、

京都帝国大学の教授となりながら、

ひたすら「性」と「鑑定」を偏愛し、

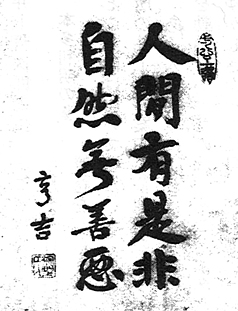

安藤昌益の「互性活真」の精神を貫いて、

生涯を国家の埒外に置いたまま、独身を通した。

露伴にも漱石にも田辺元にも谷川徹三にも慕われ、

かの社会派弁護士の正木ひろしをして、

「狩野先生こそ本当の国宝的人物だ」と言わしめた。

こんな文人、いまはどこにもいないじゃないか。

狩野亨吉は漱石(583夜)の同期の親友である。漱石の要請で熊本五高で教え、『それから』の代助のモデルともなった(『猫』の苦沙弥先生のモデルの一部にもなっているらしい)。ところが、狩野自身はその漱石の文学にはほとんど関心を示さなかった。「小説よりも講談のほうがずっとおもしろい」と嘯いていた。

本はめちゃくちゃ大量に読む。気がつけば10万冊の蔵書に達した。だが、自分では何も書かない。何かがとんでもなく跛行していた。幸田露伴(983夜)は、「あの人くらい本を読むと、宗教なんか馬鹿らしいというのは当たり前だ。あんなに本を読んでいて一冊も著述がないのも変わっている」と言った。岩波書店社長の小林勇『蝸牛庵訪問記』にある話だ(247夜)。

その小林の『遠い足音』のほうには、狩野が戦争のために真鍮の火鉢を拠出し、いままた古銭を拠出しようとしているという話が出てきて、小林が、「先生、そんな大事な古銭まで出されるんですか」と言うと、狩野が「戦争は科学と科学のたたかいだ」とぽつんと呟いたという場面が出てくる。小林がそのことを露伴に言うと、露伴はしばし考えこんで、「そうか、狩野先生が火鉢を出されたのなら、自分はストーブを出そう」と言ったらしい。

カノウ・コウキチと読む。秋田の大館の出身。漢学の家に生まれた。上京してからは番町小学校、東京府一(日比谷高校)、東大予備門、東大理学部数学科、東大文化大学哲学科という、まさに絵に描いたようなエリートコースを進んだ。

専門は物理と数学と日本思想。が、そのエリートコースを進んだことを傍らから投げ打つようなことばかりを平気でしていった。当初こそ、金沢の四高で教師になったのを矢先に、漱石に薦められて熊本の五高の教頭をやり、さらには一高の校長も、京都帝大の倫理学の教授も引き受けるのだが、明治41年に京都帝大を引くと、なんと「鑑定」を職業に選んだ。つまり「目利き」を専門にした。

のちにのべるように、一般には、安藤昌益の『自然真営道』を発見したことで大いに知られるが、また昌益の思想の普及と実践に努めもするのだが、その人生のあり方はそれだけにとどまらなかった。生涯を独身で通し、「性」に関心をもち、自慰と不倫をたのしみ、ポルノグラフィを真剣に研鑽もした。

こんな法外な人物もめずらしい。高潔にして破格、敬われていながら自涜(じとく)に遊び、万巻の書物を読んでもその成果を誇らない。有名な話だが、浜尾新(文部大臣)と山川健次郎(東大総長)から昭和天皇の皇太子時代の教育掛にぜひにもと推薦されたときは、「自分は危険思想をもっているので、王者の師傅に適しない」と言って、この栄光をにべもなく断った。それで「西田さんや内藤君はどうか」と西田幾多郎(1086夜)や内藤湖南を推薦した。

狩野が何をもって自分のことを危険思想の持ち主だと言ったのかということはあとで書くが、こういうふうに自分を「負」に断じて、眼前の栄達をあっさりと蹴ることができるのも痛快なのである。ちなみに田辺元はのちに、「自分の学問の師はあきらかに西田博士であるが、人生の師は狩野博士である」と言ったという。

もうちょっと詳しくこの稀代の狩野亨吉の話をする前に、青江舜二郎の本書のことを感想しておく。

実はこの本もかなり変なのだ。いまは中公文庫に入っているのだが、820ページもある。こんな文庫はめったにない。分厚いだけならたんに詳しいというだけであるが、すらすら書いていない。ぐねぐねに書いてある。やたらに詳しいところと、なんだか脇の思索や駄弁に耽っているところが交じっている。他の研究者や著述家に難癖もつける。

狩野亨吉の評伝としては、これ以上詳細なものも、ちゃんと資料に踏まえたものは他に類を見ないのだが、読んでいると半ば説教されているような気分にもなってしまうのだ。これは青江舜二郎という人物がやはり変なのだ。

青江も、実は秋田出身なのである。明治37年に生まれて東大のインド哲学科を卒業したのだが、在学中から「新思潮」の同人になって戯曲を書いていた。そのうち小山内薫に認められて、師事した。そのあと香川県庁に勤めたりするのだが、日中戦争のときに応招されて昭和21年までを中国に過ごした。

戦後は新劇雑誌「喜劇悲劇」の編集に依拠して演劇界の後進の指導にあたるとともに、日大の講師や電機大の教授をしながら、いろいろ作品を書いた。岸田国士演劇賞をとった『法隆寺』をはじめ、『河口』『一葉舟』『実験室』などがある。

そのうちしだいに『西太后』や『竹久夢二』などの人物伝に関心を傾けるようになり、いよいよ同郷の内藤湖南の評伝『龍の星座』を書いているうちに初めて狩野亨吉を知り、その人物の奇っ怪で高潔な人生に関心をもち、ついに本書『狩野亨吉の生涯』に没頭することになったという経緯だった。

本書には、狩野の生涯に託しつつも、青江の人生観や価値観が陰に陽に、かつ執拗に述べられているのである。ぼくは一度読みかけて、そのあまりに濃厚な味に辟易とし、それでも狩野亨吉の細部を知りたいので、日を改めて不得意なクロールで遠泳をするかのように読み通したものだった。

なぜ青江がこんな排他的な書き方をしたのか、よくはわからないが、同郷の「内藤湖南から狩野亨吉へ」というコースを歩めば、なるほど思い入れもこうなるかという気もわからぬではない。

愛着溢れるあまり、他人の狩野亨吉評が煙たくなっているのだろう。どうしても文句をつけて、自分の狩野亨吉愛に読者を徹しさせたい。そうなったのであろう。とくに狩野を唯物論者だとか農本主義者だとみなす評価には、必ず独特の抵抗してみせていて、それがときには狩野の本質を見誤らせるほどになっているのだ。

だから、以下の案内には本書以外の、小林勇(247夜)の『隠者の焔』、久野収(336夜)の『狩野亨吉・人と思想』、鈴木正の『狩野亨吉の研究』『狩野亨吉の思想』『日本の合理論』、渡部和夫の『伝・狩野亨吉』などを適宜入れこんでおいた。なお、秋田出身の内藤湖南についてはそのうちじっくり「千夜千冊」してみたい。

須田剋太に「狩野亨吉像」がある。さすがに「嬰骸性」(えいがいせい)をうたった須田にふさわしく、狩野ならではの破格の醇朴とでもいうものが発露する。須田はめったに肖像画など描かない画家だが、その須田が狩野を選んだのはよほどのことだったのかと偲ばれる。

そのことを含めて、ぼくは『日本流』(朝日新聞社)の第6章「日本と遊ぶ」に、永井荷風(450夜)、九鬼周造(689夜)とならべて狩野亨吉をとりあげておいたことがある。この3人に日本の遊び方の極意があるんだから、大いに触れなさいと書いたのだ。ぼくが2度目に狩野にふれた文章になったものだが(最初は「遊」5号)、そこにも書いておいたように、ぼくにはごく少々ながら、狩野亨吉との縁があったのである。

3、4歳のころに湘南の鵠沼(くげぬま)にいたときのこと、その家の家主は桂寿一という人だった。桂さんは長らく東大で哲学を教えていた人で、デカルトやパスカル(762夜)を専門にしていた。むろんそんなことはあとから知ったことだが、父がやたらに桂先生と仲がよかった。そこで大学生になってから桂先生のところへ遊びに行くようになったのだが、そのとき桂先生が、いっとき狩野の蔵書や狩野日記などの保存に尽力していたことを知ったのである。

これはまことにささやかな「袖すりあうも他生の縁」にすぎない話だけれど、なんとも懐かしいことなのだ。

もっとも、ぼくが実際に狩野亨吉をおもしろいと思ったのは、最初にも書いたように、漱石との関係を知ってからだった。

漱石がそうとうに偏屈で、しばしばノイローゼに罹っていたことは、いまではよく知られる。その漱石は学校や教育というものが嫌いで、とくに大学のアカデミズムにしがみつく連中は虫酸が好かない。野上豊一郎(能楽研究家で、のちに法政大学総長)には、「世の中はみな博士とか教授とかをさも有難きものの様に申し居候」と書き、ロンドンから鏡子夫人に宛てた手紙では、「博士なんかは馬鹿馬鹿しく、博士なんかを有難がる様ではだめだ」と書き送っている。

これでこそ漱石というところだが、その漱石がいくら押しても引いても動じなかったのが狩野亨吉だったのだ。狩野は教授や博士だけでなく、名声も文学も富も、すべてがどうでもよかった。漱石を上回る偏屈なのである。それなのにつねに慕われていた。何かというと狩野亨吉の名前が出た。

たとえば、一高の校長時代のことでいえば、狩野のあとの後任校長は新渡戸稲造(605夜)で、そのためよくこの二人の名物校長が比較されるのだが、「狩野は内に向き、新渡戸は外に向いた」と言われた。狩野校長は、亀井高孝に「新渡戸先生はいだいであるが、その道を進む人はありえよう。しかし狩野先生のやうな人は再び出にくい」と、そんなふうに言わしめたような器量だったのだ。

これでわかりにくいなら、「新渡戸は人をつくらず、社会に打って出て、狩野は人をつくって、社会に背を向けた」というふうに言えばいいだろう。人をつくったというのは、たとえば京都帝大時代に幸田露伴や内藤湖南や西田幾多郎や富岡謙蔵や桑原隲蔵たちを招いたところにあらわれている。富岡謙蔵とは富岡鉄斎の子のこと、また、桑原隲蔵の子が桑原武夫である。その桑原の『日本の名著・近代の思想』(272夜)には、ちゃんと『狩野亨吉遺文集』が入っている。ぼくは「千夜千冊」で、この本が信用できるのは狩野亨吉を入れたことにあると書いておいた。

ついでに書いておくと、漱石が死んだときに「友人代表の弔辞」を誰に頼むかということになったのだが、やっぱり狩野亨吉だろうと誰かが言い出すと、反対者は一人もいず、すんなり決まった。これまた狩野の徳目だ。修善寺の漱石詩碑も「狩野亨吉識・菅虎雄書」となっている。かつて未詳倶楽部でここを訪れたとき、ぼくはしばし佇んだ。

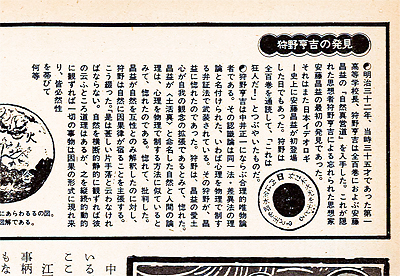

次に、やはりのこと安藤昌益を発見したことに惹かれた。なんといっても狩野亨吉がいなければ、日本人は安藤昌益をまったく知らないままにいたかもしれなかったのだ。それでものちに謎の自殺をとげたハーバート・ノーマン(14夜)が、昌益をあえて『忘れられた思想家』(岩波新書)と名付けたくらいだった。

狩野は古本屋から『自然真営道』全100巻92冊の自筆本を呈示されて、ただちにこれを入手した。これはそのころ“北千住の仙人”といわれた橋本律蔵という篤学者がもともと蔵書していたものだった。それが内田天正堂にわたり、さらに本郷の田中清造という古書店に買い取られ、そこで狩野の知るところとなった。

さっそく、この海のものとも山のものともわからぬ文巻を読み始めた狩野は、その悪文に驚いた。悪文というなら、ぼくには狩野自身もかなりの悪文だと思うのだが、その狩野でさえ昌益の文章はそうとうとっつきにくい。これはひょっとすると、安藤昌益という人物、どこかアタマがおかしいのではないかと、知り合いの精神医学界のオーソリティだった呉秀三に『自然真営道』を見せた。呉秀三は漱石の“狂気”に追跡症の診断をくだしたことでも、のちに埴谷雄高(932夜)が『死霊』の重要人物に使ったモデルとなったことでも有名なのだが、昌益については“狂気”のせいではなく、これが昌益の思想の特徴なんだと認めた。

こうして狩野が「大思想家あり」として安藤昌益を世に紹介したのが、京都帝大文化大学学長時代の明治41年のことだった。そのあと昭和3年の「世界思潮」にも昌益について書き、以来、狩野の昌益研究はえんえん続く。

ただ狩野はいかに大発見であれ、研究の成果などどこにも大々的に書く気のない人だったから、どんなふうに狩野が昌益に傾倒したかは憶測するしかないのだが、おおむねは次のようなことだったろう。

かつてぼくは「遊」5号(1973)で安藤昌益を小特集したことがある。30年以上前の30歳のころの話で、そのときは農学思想に焦点をあてたかったので、大矢真一さんと筑波常治さんの原稿とともに、その根底にある思想者として昌益をとりあげた。

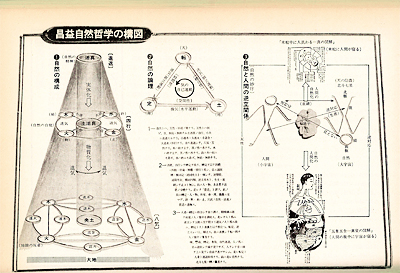

このとき、コラム「昌益ノート」を14ページにわたって書いた。たてつづけに何度か徹夜をしたことを憶えている。1ページ目は狩野亨吉について、途中は「土のフェティシズム」と「土活真」と「転定」(てんち)や、三枝博音(1211夜)・奈良本辰也・丸山真男(564夜)・鈴木正・野口武彦らの昌益論などについて、14ページ目を昌益の自然現象学としてまとめた。

まことに拙いものだったが、それでも、ぼくが初めて昌益や狩野亨吉にとりくんだ記念ノートだ。

が、狩野亨吉はこのような農本主義のみで昌益を見ることには縛られていないようである。そこは歴史思想家の見方と異なっている。農本主義というよりも、もっとアナーキーで虚無主義的な社会思想家ととらえた。そこが狩野が自分のことを危険な思想の持ち主だと言ったことにつながっていく。

『遺文集』には、昌益が「全人類社会の改造を達成せしめようとした」というふうにさえある。ここには狩野が若いころにアルフレッド・モースやハーバート・スペンサーに傾倒していた影響も窺える。

狩野にとっての昌益は、「法世」に対する「顕世」を提唱した思想家なのである。「法世」というのは法治の国家のことで、その枠でしか社会を見ない立場のことをいう。

今日の日本もそうだが、どんな思想も事業も法を犯したかどうかだけを猛然とケチをつけて失脚させるという社会になっている。そういう法は必要だが、万能ではありえない。まして法以外のモノサシによって社会を評価も断罪もできないようでは、話にならない。

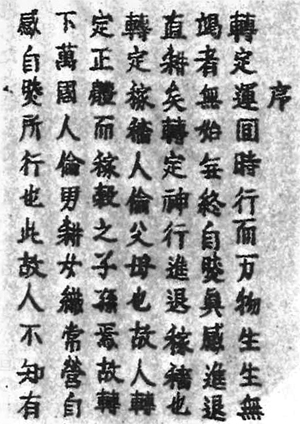

昌益はそのような「法世」に対して、「自然」(じねん=しぜん)というものをぶつけたのである。『自然真営道』では「自然」はしばしば「ヒトリスル」とか「ワレトスル」と読むようになっているのだが(これはとても画期的な読み方だが)、狩野の昌益にとっての自然は、社会の“最初と最終の事実”というものだ。そこが根底で動かないと社会は歪みに歪んでいく。

そこで昌益は、「自然」にもとづく社会活動や人間活動を「顕世」へ、さらには「自然世」としていく必要があると考えた。それには、「互性活真」をもって活動の本質とすべきだとみなした。

この「互性活真」による世の最小単位が、農村や農事による農本的自治組織なのである。いわば昌益流のマルチチュードであって、ビオポリティーク(生-政治)であった。 昌益のキーコンセプトのひとつ「互性活真」には、いろいろの解釈が可能である。ふつうは、農事や土壌との関連が語られるのだが、狩野は大胆に、「互性活真を平易に言えば、一切の事物は相対して成立するということである」と説明した。

これはなかなか痛快な見方であって、また今日、昌益を語り、蘇らせるのにはかなり有効だ。昌益を原始共産主義や農事主義の思想の徳川社会的なあらわれだと見るのは、よくある見方なのだが、そのかぎりで閉じてしまいかねない。それを「互性活真」を相対的な共存共立のロジックとみなしたのは、数学や物理を通過してきた狩野ならではの解釈だった。

これを端的にいうのなら、昌益に“デュアル・ロジックの方法”があるということなのである。

実は狩野には、京大時代の「倫理学講義」のノート(手稿)に近いものが遺されている。残念ながら『遺文集』には収録されてなくて、鈴木正の労作『狩野亨吉の研究』(ぺりかん社)に入っている。ところがこれが入手できない。古本流通価格でも20万円くらいする。いっときは9万円くらいだったが、このとき入手を躊った。それで図書館で読むしかないのだが、さすがに青江の本書はいくぶん引用してくれている。

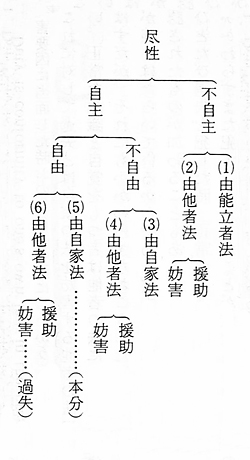

その倫理学講義で狩野がどういうことを言っているかというと、一言でいえば、倫理の本質は「尽性」の展開であって、そこには「異質の必然」がはたらいていて、必ず「他者」と「相関」と「連想」が動いているということなのである。

まさにわが編集的世界観のようなのだ。とくに狩野は、倫理の背景を左右する「自由」を問題にして、「自由意志」をキリスト教が発明したフィクションにすぎないと捉えて、自由というのはもっと「ネッセサリーの複雑したもの」と見た。長谷川如是閑(819夜)には、「私は自由意志のない倫理学を立てたいといふのです」と言っている。

ここには夭折した天才・大西祝の『倫理学』の影響も多少見られるのだが、それを昌益の「互性活真」につなげて、そこに相対や相待のデュアル・ロジックをもちこんだところが、狩野の独創だった。狩野が「三段論法なら犬でもやっているよ」と言ったのは、いま思えば、あまりに深すぎる暗示だったのだ。狩野は三段論法の“先”に倫理を見ていたのであろう。

さらにぼくが気にいったのは、自由なんてものは「援助」か「妨害」でしか語れないだろうと見切ったところだ。たしかにそうだろう。何かを自由にするには、そこに“from”か“to”をもたらして、援助するのか、妨害するのかを覚悟することなのである。そのあたりのこと、次のような分類図まで試みていた(図1)。

相対的な共存共立のロジック(デュアル・ロジック)の連鎖

のちに戸坂潤がそのあたりのことを尋ねると、狩野は「グループ」という言葉を持ち出して、自由も拘束もグループで見なければ何もならない、そういうグループの動きからしか本当のものは出てこないと言ってのけていた。これまた昌益の「互性活真」の言い換えだった。

そうなのだ。われわれの活動においては、グループ(いまならコミュニティやコモンズ)からこそ真の創発がおこるのだ。この創発こそが、狩野のいう「自由」であり、「倫理」なのである。

昌益については、またあらためて「千夜千冊」に登場させたいので、これくらいにしておくが、まあ、こういうぐあいにぼくは狩野にのめりこんでいったのだった。

いかにぼくが狩野亨吉の肩をもったかということは、さっきの『日本流』に荷風と九鬼とならべて、この3人とこそ日本を遊ぶべきだと書いたことでもわかってもらえるだろう。

しかし、ぼくがとびきりの“狩野派”を自称したいのは、なお以上のことにはとどまらない。まだまだ、いろいろある。ひとつは「モーラ的な本好き」だったこと、ひとつは「謹厳実直な性好き」だったこと、そしてもうひとつは「目利きの鑑定好き」だったことである。

狩野の蔵書が10万冊ほどあったということは、冒頭に書いた。まさに万巻の書を収蔵したようだが、中心は古書だった。それでは、その10万冊はどうなったのかというと、市井に埋もれて鑑定などに耽っていたのでは、とうてい家計はままならない。そこで、やむなく大半の蔵書を手放すことにしてしまったのだ。

買い手は東北大学図書館で、これは中学以来の親友だった沢柳政太郎が初代の総長になっていたからだった。算定価格は10万円。業者に譲れば20万円を下らないと言われていたのに、狩野はこれを3万円でいいと言って、渡してしまった。これがいまなお東北大学にのこる「狩野文庫」だ。残念ながら、ぼくはまだ訪れたことがない。

では、どうして狩野は蔵書を手放すほどの赤貧に甘んじることになったのか。大学教授のポストを振ってしまうのだから、何がおこったっておかしくはないけれど、それでも狩野亨吉はたいへんな人望の持ち主なのだから、その狩野を応援する者はたくさんいたし、狩野が望めばどんな仕事もできたのである。

ところが、そうしなかった。大学教授のポストを捨てると、古本屋になるか鑑定屋になるか、ちょっとだけ迷ったあげく、鑑定屋になってしまったのだ。大正12年には小石川音羽町に、姉の前小屋久子と「明鑑社」という鑑定屋の看板さえあげた。

あまり知られていないことだが、狩野亨吉の独特の「鑑定論」には瞠目すべきものがある。

狩野にとっての鑑定とは「歴史の捜索を繰り返すこと」だったのだ。歴史を次々に読み切っていくこと、それが鑑定だったのだ。世界読書法、それが狩野の鑑定なのである。

そもそも鑑定というのは、現在の目の前にあるものを過去につなげて評価することをいう。そこには「連続性」や「同一性」についてのしっかりした哲学がなければならず、それ以上に「相似性」や「相対性」についての豊かな知性がなければならない。なぜなら鑑定は該当物の真贋を決定することが目的なのではなくて、現在の社会にあるすべての事物に、過去からの照射の光を当て尽くし、必要とあらば、それらすべての「登録」が可能になるように編集することであるからだ。

こういうことを早々に見抜いていた狩野が、「明鑑社」によって何をなそうとしたかはあきらかである。たんなる書画鑑定や骨董屋や古本屋をやろうというのではなかった。実際にも狩野は“故買”をしたかったのではない。自分に陶冶された歴史の目を媒介にして、多くの重要な価値観というものが相対化され、埋もれたものがそれなりの位置に浮上していってほしかったのだ。

こんなこと、当時の知識人もさすがに予想がつかなかったことだった。どう見ても骨董屋のたぐいに“うつつを抜かした”としか思えない。しかし、狩野は本気だった。最終的には歴史的価値をあらわせる「物体の構造方程式」(!)というものさえつくろうとも考えていたらしい(これがどういうものかは、記録がないので見当がつかない)。

ざっとこういう思想によって鑑定を仕事にしたのだが、これでは食えるわけがない。実際にも狩野の鑑定は、厳しすぎて商売にはならなかったようだ。露伴がこんなことを言っている。「狩野先生の鑑定は厳しすぎて、みんなニセモノになっちまうんだ。みんな大事なものは先生のところへ持って行きたがらないんだよ」。

狩野亨吉がどのようにポルノグラフィに分け入っていったのか、いまのところまったく研究がない。春画や枕絵や草紙ものに詳しかったろうことまではむろん見当がつくが、そのことと自身のヰタ・セクスアリスがどう共鳴していたのか、ほとんど記録がない。

ただ、狩野が不倫や男女交際についてはあけっぴろげで、そのくせ謹厳実直だったことはよく伝わってくる。自慰や自涜を朝にしたときは日記にPと、午後からの行為にはP’と記した。それがノヴァーリス(132夜)のようにしょっちゅうだった。

このへんのことについては、狩野が20歳のときに書いた「大民新書」の序一というものがあって、そこに人間の欲動を「動理」「空理」「自慣」「多圧」「相交」などと分けて、それを「脳力」(!)が官能としてとらえてしまうのだと言及しているのが、ヒントになる。125年前に「脳力」という言葉を使っていることにも驚かされるが、それを「官能の起源」とみなしたところは、さらに炯眼だった。

むろん恋人もいた。青江舜二郎はそのうちの一人の名を本書で特定しているが、もっと軽々と交際があったのだろう。が、それは性欲に任せるようなものではなかったようだ。慎ましく、かつ本質的に付き合ったのだろう。

これを何かといえば、つまりは狩野亨吉は謹厳実直な互性アナーキストだったのである!

まあ、今夜の雑談はこのくらいにしておこう。

学生時代にインド哲学のサーンキヤ(数論)学派の研究をしていたこと、本多利明や志筑忠雄に対する注目、どんな思索もいったんアリストテレス(291夜)に戻って発想しなおしていたこと、ヘーゲル弁証法に少なからぬ批判をもっていたこと、西田の禅学にも疑問をもっていたこと、鑢(ヤスリ)の製作所の株を応援しての失敗、岩波茂雄の応援ぶり、長らく胃病に悩まされていたこと、沢柳政太郎をはじめとする友人や八田三喜をはじめとする弟子のこと、そのほかいろいろ興味深いことは尽きないのだが、このくらいにしておこう。

最後に各界の連中が狩野亨吉については極上の言葉をもたらしているのだが、かの社会派弁護士として有名を馳せた正木ひろしが、こう言っていたことを掲げておく。「狩野先生こそ本当の国宝的人物です」。