菊池寛はたんなる通俗作家だったろうか。

『父帰る』や『恩讐の彼方に』や『入れ札』は、

菊池自身が創設した直木賞の今日の水準を

ひょっとしたら超えているのではないか。

一方、「文芸春秋」や「オール読物」を作り、

大映の社長を引き受けた菊池寛から、

今日の出版メディア界が凝視してみるべきことも

次々に見いだせるのではないか。

毀誉褒貶かまびすしい菊池寛に対しての、

これほんの少々のエディトリアル・エールです。

編集を仕事とする者にとって、菊池寛は大きい。面妖でもある。どのくらい大きいかというと、作家や戯曲家として、「文芸春秋」の創刊者や文芸春秋社の起業家として、新聞小説の変革や芥川賞・直木賞の創設などを通して、文芸的なるものを「経国の大事」としたことが大きい。

しかしもっと端的には、編集と市場の関係をきわめて「柔らかいしくみ」ととらえ、これを直截自在に表現メディアや出版組織や舞台プロデュースにしていったことにおいて、その後の編集事業的昭和史にはかりしれないほどの影響力をもったことが、やっぱり大きかった。

とくに「文芸春秋」である。これは創刊者菊池だけの功績ではなく、佐佐木茂索や池島信平らの後続者の努力もめざましいのだが、ぼくはいまもって「文芸春秋」こそが日本の雑誌のエディトリアル・フォーマットに永遠の金字塔をたてた成果だと見ている。『情報の歴史』を見てもらうとすぐわかるだろうが、「タイム」とほぼ同時期の創刊だった。

この日本的エディトリアル・フォーマットを破るものはなかなかあらわれない。ぼくの父は「文芸春秋」「東洋経済」「俳句」をずっと購入して揃えていたが、その父が「週刊新潮」が登場してきたのを見て「これはひょっとしたら第2の文春になるかもしれんな」と言っていたのを引き継いでいえば、「文芸春秋」に匹敵できるのはせいぜい「週刊新潮」か、さもなくば花森安治の「暮らしの手帖」くらいであろう(506夜)。ユニークな雑誌ならいくらもあるが、フォーマットを変えない魅力をもっている雑誌は稀有なのだ。

もっとも菊池の雑誌は「文芸春秋」だけではない。「映画時代」「創作月刊」「婦人サロン」「モダン日本」「オール読物」「文芸通信」「文学界」を創刊あるいは継承再刊し、昭和14年には海軍省の依頼で戦意高揚雑誌「大洋」なども作った。

左上より「映画時代」「創作月刊」「婦人サロン」

「モダン日本」「演劇新潮」「文学界」

映画の企画や経営も引き受けている。昭和4年の溝口健二が監督した『東京行進曲』は、原作が菊池で、主題歌が西条八十作詞・中山晋平作曲・歌手佐藤千夜子という“黄金”の組み合わせで、小説・映画・歌謡曲の“三位一体方式”が初めて飛ばした大ヒットになった。昭和の大衆消費文化の幕開けはここにあったといっていいくらいだった。さらに昭和18年からは大映(大日本映画製作株式会社)の社長にも就任した。

どうも何かが人に抜きん出て、すぐれて異能なのだ。何かというのは、人をメディア的に惹きつける異能性というものである。

映画『東京行進曲』(左)と主題歌楽譜(右)

映画「かくて新風は吹く」

阪東妻三郎(右)と嵐寛寿郎(左)による武士の“握手”シーン

大日本映画制作株式会社の社長に菊池が就任した翌年(昭和19年)の公開

正直にいうと、ぼくは必ずしも菊池寛の熱心な読者ではない。作品も三分の一ほどしか、目を通していない。それでも、小学校の学芸会で見た『青の洞門』や中学校の学芸会で見た『父帰る』が忘れられず(当時は菊池寛の芝居を学芸会でやるのが流行していたのだろか)、それが菊池寛の戯曲であることを知ってからは、妙に放置してはおけない畏怖のようなものをおぼえるようになった。いうまでもないだろうが、『青の洞門』というのは大正8年の小説『恩讐の彼方』が原作で、のちに菊池自身の手によって3幕の芝居になったものである。

「父帰る」舞台

大正9年上演、新富座

とはいえ、それからも菊池寛を読むということにはあまり関心が募らなかったのだが、あるとき『忠直卿行状記』と『引き札』とをたてつづけに読む機会があって、これは編集異能小説だという感慨をもった。

『忠直卿行状記』は大正7年の作品で、歴史に名高い暴君として知られた松平三河守忠直を主人公にした。僅か13歳で越前67万石の大封を継いだ殿様で、とくに大坂夏の陣において真田幸村の軍勢を蹴散らして大坂城一番乗りをはたしてからは、我儘、奔放、強情、身勝手をほしいままにした。癇癖が強くて、しかもどんな者にも負けたくないという自負でかたまっていた人物である。新井白石(162夜)の『藩翰譜』にもぼろくそに書いてある。

この忠直におこった境涯の一点を、菊池寛はみごとに描いた。夏の陣ののちの日々、城内で連日のように武芸の立ち会いをしてこれを次々に打ち負かすことを好んだ忠直は、ある日、二人の家臣の会話を立ち聞きをする。二人とも今日の槍術試合で打ち負かされた相手である。二人は「殿の腕前もずいぶん上がったものだ」と感心している。初めて臣下の偽らざる称賛を聞いた忠直はたいそう満足をするのだが、その直後、「以前ほど勝ちをお譲り致すのに、骨が折れなくなったわい」と言うのを聞いて、逆上した。なんとかその場の怒りを抑え、そのかわり翌日の立ち会いを真槍(しんそう)にした。

家中の者は驚き、殿の乱心かと疑い、国老は懸命に諌めるのだが、聞きはしない。家臣たちが次々に恐れをなして引き下がるなか、昨日の一人が潔く真槍をひっつかんで主君に刃向かうのだが、三合ほど合わせると槍を左に受けて倒れ、もう一人のほうもしばらく槍を交えたのち右の肩に槍を受けて倒れた。二人の見えすいた負けっぷりに忠直の心は楽しまない。おまけにその夜のうちに二人が相前後して割腹したことを知らされた。

これで忠直は、いったい自分の力というものが確信できなくなっていく。すべては砂上の楼閣に築いた栄誉だったのかもしれない。

焦燥のうちに武芸から遠ざかっていたところ、生意気な小姓が「殿はなぜ近ごろは兵法座敷に入りませんのか」と問い、「いっときのお手柄にちと慢心あそばしたのではありませぬか」と余計なことを言った。たちまち忠直は杯を小姓の額に投げつけた。小姓はその夜に自害した。

それから十日ほどたって、忠直は家老と囲碁を遊んでいた。このとき家老がうっかり「殿は近ごろ、ご上達じゃ」と言ってしまった。すると忠直はいきなり立ち上がり碁盤を足蹴にした。案の定、家老はその夜に切腹して果てた。もはや忠直の乱行はとめどを知らなくなって、ついには愛妾たちが人形のようにしか自分に接していないのに腹をたて、家臣の女房を城中に呼んで手籠めにしようとした。これなら本当の異性の溌剌とした抵抗に出会えるかと思ったのである。

妻を取り上げられた3人の家臣のうち、二人は切腹をもって抗議したが、もう一人の与四郎は城中に乗り込み、勇敢にも匕首(あいくち)をもって主君に飛びかかった。忠直は必死でこれをとりおさえ、そしてその瞬間になぜか心が晴れた。「お前はまことの武士じゃ」と褒めて妻とともに退出させ、自分は自分で掛け値のない技量を発揮できたことに満足した。

ふつうの小説なら、ここでおわるはずである。しかし、菊池はもう一歩踏み込んだ。忠直のこの満足も束の間だったのである。その夜、与四郎夫婦は枕を並べて心中自殺を遂げた。忠直の残虐はこれでまたまた燃え上がる。その被害が城中から城下にまで及ぶようになると、さすがに幕府公儀もこの事態をほっておけず、改易の沙汰となった。

ざっとこんな話だが、菊池寛が忠直を歴史物語ふうに描いていないのは一目瞭然だ。まさに近代的に描いている。上に立った者の傀儡性と、自身が自身に問うべき価値の喪失が描かれている。

つまりここには、世の中における「掛け値」というものがもたらす「幻想の崩壊」が巧みに炙り出されていたのである。なるほど、うまい描き方があったものだと思った。

当時、しばしば菊池に比較された芥川龍之介(931夜)は、「僕なぞは芸術にかくれるという方だが、菊池は芸術に顕われる」と言った。そこが指摘できる芥川もさすがであるが、芥川はまた「菊池には信念が合理になっているところがあって、それが人間に多量の人間味をふくませている」のだと見抜いた。『忠直卿行状記』はそこを描いたわけである。

松本清張(289夜)に『形影』がある。「菊池寛と佐佐木茂索」というサブタイトルがついている。そのなかで清張は、菊池の文学はゾラ(707夜)や花袋らの自然主義小説がとりあげていた「自我」を極限化して、うんとリアルにしたのではないかと指摘している。だいたい当たっているのではないかと思う。ぼくにはそれが『入れ札』ではさらに研ぎ澄まされ、そのためかなり明快になっていると感じた。

これは国定忠治一家の赤城落ちを背景に、親分からも兄弟分からものけ者にされた子分の稲荷の九郎助をフィーチャーしたもので、ジャンルからいえば歴史小説ではあるのだが、やはり歴史に阿(おもね)ない。九郎助を当時の社会に通じる人間として切り出している。その後の文芸なら、たとえば山本周五郎(28夜)だって藤沢周平(811夜)だって、誰もがこのような描き方ができるのだが、当時はこういう小説はなかったのである。こんな話だ。

赤城山に籠もった忠治は、残った子分十人あまりとさらに信州路に落ちていくことを決める。忠治はできれば手頃な子分2、3人と落ちのびたいのだが、その人選に腐心する。大間間(おおまま)の浅太郎、松井田の喜蔵、嘉助あたりを指名したいのはやまやまだが、最後まで残って忠誠を尽くしてくれた者たちのことを思うと、容易に甲乙をつけがたい。

浅太郎たちは「遠慮せずに名指ししてもらいたい」と言うのだが、そう言われるとますます指名しにくい。そこへ釈迦の十蔵が「籤引きをしたらどうか」という案を出した。が、この案は親分の信任を得ていることに絶対の自信をもつ喜蔵や嘉助に一言のもとに退けられた。籖なんぞでで十蔵のごとき青二才に運が当たったのでは、かえって親分の足手まといになってしまう。

むろん誰にも何かを言うべき理屈はある。けれどもそんなことをしているうちに、時はどんどん過ぎていく。忠治は子分たちのあれこれの議論を聞いているうちに、ここは「入れ札」しかあるまいと思った。相互に投票をさせようというものだ。ただこの方法には九郎助だけが不満を示した。第一の兄貴格ではあったのに大前田一家との出入りに不覚をとってからというもの、めっきり声望を落としていて、仲間からは「兄い、兄い」と立てられていながら、誰もが自分を軽く見ていることが痛いほどわかっていたからだ。

やがて矢立が11人の子分にまわされるなか、九郎助は自分の名前を書いてくれそうな者は誰なのかを計算してみた。浅太郎に4枚、喜蔵に3枚が入りそうなのは予想がついた。

自分の票をのぞけばあとは3枚。このうち2枚が自分に入れば、自分も選ばれる可能性がある。弥助が自分に票を入れるかもしれないものの、ほかには思い当たらない。九郎助はついに自分の名前を書いて入れ札をした。

全員の入れ札がおわり、喜蔵が結果を読み上げることになった。予想通り、浅太郎と喜蔵が4枚を取った。嘉助と九郎助にも一枚ずつ入っていた。最後の一枚まで事態はわからない。ぞくぞくしながら九郎助が成り行きを見守っていると、おしまいの札は嘉蔵であった。

忠治は思惑どおりの人選になったことにホッとして、別れていく者に路銀を分配すると足早に信州に落ちていく。見送る九郎助の心は惨めである。それは落選に対する失望ではなく、自身の卑しい行為に対する惨めさだ。呆然としながら秩父に向かって歩きだした九郎助のそばに、弥助が追ってきた。同道したいというのだ。そして、こんなことを言いだした。

「俺ははなから入れ札が嫌だった。浅や喜蔵はいくら腕っぷしがあっても、お前にくらべりゃ小僧っ子だ。たとい入れ札にするにしたって、野郎たちがお前に入れるなんてことはありゃしねえ。11人のなかでお前の名を書いたのは、この弥助一人だと思うと、俺は奴らの心根がまったくわからねえ」。

九郎助は弥助に怒りがこみあげても、このことを制裁するすべがないことを知る。菊池はそこをたくみに描いて、この物語をおえている。『入れ札』については、これを“日本流の民主主義”の例にひく批評家がいるほど、まことにドラスティックな場面を描いたのだ。

が、そういうことはともかくとして、菊池はここでも「自我」と「幻想の崩壊」と「小さな社会」との極限を取り出してみせたのである。「掛け値」を問うたのだ。なぜ菊池はこういうことが面妖なほどにうまいのか。

菊池寛はかなり貧しい幼少年時代をおくっている。明治21年の暮に香川の高松に生まれたのだが、父親は小学校の庶務係で、菊池をまったく大事にしなかったらしい。「私は父の愛を知らなかった」と回顧している。そんな余裕もなかったのだろう。母親は金毘羅歌舞伎が大好きな芝居好きで、菊池はそうとうに数々の芝居話を刷り込まれたようだ。のちの舞台感覚につながる。

が、ここまでのことなら、この程度の少年時代はよくあるだろう。ところが『半自叙伝』には、「私は14、5歳になり、身体が発達するにしたがって醜くなった」と書いていて、ここが気になる。父親も「お前くらいおとなびた変な顔をしている奴はいない」と言ったようで、このトラウマとは生涯闘わざるをえなかったとおぼしい。菊池寛はのちのちにいたるまでトルストイ(580夜)好きだったことでも有名なのだが、そのきっかけはトルストイが母親から「お前は顔が醜いから、いい子でいなければ誰からも可愛がられないよ」と言われたことによっていた。

こうして菊池はもっぱら読書とスポーツに耽る青少年期をおくることになるのだが、尋常小学校4年のころには紅葉(891夜)・露伴(983夜)・水蔭・柳浪らを読みまくっている。これではかなりなマセになる。しかし、修学旅行にも行かせてもらえなかったのである。だから万引きもした。高松の学校では万引きのことを「マイナス」と言っていたらしく、菊池はこの「マイナスの記憶」をずっと持ちつづけたようだ。のちに小説『盗み』にもなった。

高松中学でもいろいろ「わいた」をした。悪戯である。勉強はよくできたのだが、教室の授業は気にいらない。香川県教育委員会が開設した図書館に入りびたりになるほうが、ずっとおもしろかったようだ。「私は学校に通うよりも半分以上は図書館に通った。いや、作家としての学問も八分までは図書館でした」と『半自叙伝』にもある。高等師範に入るために上京しても、まっさきに通うのは上野の図書館なのである。

高松中学時代の菊池(右)と後輩の渋谷彰(左)

そこにもうひとつ、菊池の境涯を形成した趣向があらわれた。井原西鶴(618夜)の文芸に溺れたことと、その西鶴でも『男色大鑑』に随喜したことだ。詳しいことは暴かれていないのだが、菊池には少年愛や男色感覚があったようなのだ。むろんお嬢役ではない。だいたい菊池は風呂嫌いだし、体臭があったらしい。つまりはバンカラで、下宿などでも帯はいつもほどけていた。

菊池の男色感覚がその後にどのようになったのか、捩れたのか、それとも抑制されたのか、実はたいした趣味ではなかったのか、そこはよくわからない。ただ、大学を転じながらしだいに異能を発揮していったことだけが、語られている。

最初に入ったのは明治大学の法科。任井田益太郎・小林丑三郎・牧野英一の講義には感心したが、法律そのものはおもしろくない。22歳で一高に入ろうと決意する。明治43年だった。

ところが正則英語学校で受験勉強にとりかかると、養父から仕送りの中止が申し渡された。ともかく菊池は貧乏だったのである。そこで早稲田の授業にもぐりこんで入試にそなえた。実は西鶴に惑溺したのがこのときの早稲田の図書館でのことだった。

一高には合格した。文科である。高等小学校が2年よけいで、中学卒業後も2年を費やしたから、合計4年ほどの年上の入学生だった。芥川、久米正雄、佐野文夫、松岡譲、成瀬正一、土屋文明、山本有三らが同級生にいた。菊池は久米ととともに野球部に入り、やっとバンカラと文芸ボヘミアンな気分を満喫するようになる。けれどもそれも束の間、菊池はマント事件にまきこまれ、退学してしまう。

親友の佐野文夫が先輩からマントを質屋に出して生活費のタシにしようと言い出し、これを菊池が引き受けて質入れしたのだが、そのころマント盗難届けが出ていたため、菊池にいっさいの嫌疑がかかったというものだ。佐野文夫とは、のちに日本共産党で活躍し、そして“転向”をした、あの佐野のことである。時の校長の新渡戸稲造(605夜)は菊池に同情していたらしいが、面倒なことを嫌う菊池はあっさり退学処分を受けるほうを選んでしまう。

一高時代の友人との一枚

前列中央に菊池

こうして大正2年のこと、25歳になっていた菊池は京都帝国大学の英文科に行く。周囲にまったく知り合いのいない菊池は、生活はズボラのまま(フロにも入らず)、ここで創作にめざめていった。第3次「新思潮」にも参加した。卒業後は東京に戻って時事新報社に取材記者として入社する。28歳だ。芥川・久米・成瀬・松岡らと第4次「新思潮」を発刊することにも力を入れた。そこに『屋上の狂人』も発表した。そして翌年は『父帰る』を書いた。

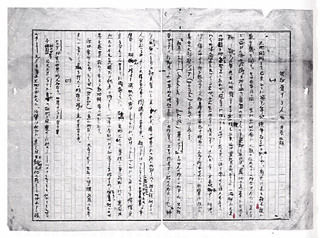

大正5年、第4次「新思潮」同人

左から久米正雄、松岡譲、芥川龍之介、成瀬正一

この時期前後から、文芸作家菊池寛の真骨頂がいちじるしく開花した。『恩讐の彼方に』『藤十郎の恋』『真珠夫人』『蘭学事始』『入れ札』『俊寛』をたてつづけに書いた。33歳くらいまでのことだ。そして、35歳の大正12年には「文芸春秋」を創刊してしまうのである。

では、ここで今夜とりあげた『真珠夫人』をちょっとばかり覗いておくことにする。大正9年6月から12月まで「大阪毎日新聞」と「東京日日新聞」に連載されてセンセーショナルな話題となった作品だ。

「真珠夫人」

大正9年、東京日日新聞

『真珠夫人』については、2002年にフジテレビ系列が昼ドラで全65回にわたる放映をして、これが大いに話題になったらしいので、多少は知られているのではないかと思う。

実は、それ以前に何度か映画にもテレビドラマにもなっている。1927年に松竹キネマの池田善信監督・栗島すみ子主演で、1950年には大映が山本嘉次郎監督・高峰三枝子・池部良主演で、1974年にはTBSが「花王・愛の劇場」で光本幸子主演の全40回が、それぞれ作っていた。ただし2002年のフジの昼ドラでは、舞台を大正期から昭和20・30年代におきかえている。ぼくは、2度か3度か“出勤前”にちらっと見たが、それだけでも、ああ、これは当たるなと思えたものだ。そのくらい連ドラものにふさわしく、毒々しく演出されていた。

毒々しくというのは、ひとつの演出的解釈である。必ずしも菊池がそのような連載小説を書いたわけではなく、菊池は『忠直卿行状記』や『入れ札』同様に「自我」と「幻想の崩壊」と「小さな社会」との極限的な展開に集中した。ただこの作品では、復讐がテーマで(『恩讐の彼方へ』もそうだったが)、かつその復讐をはたす主人公が瑠璃子という元華族のヒロインであったため、当時から読者もセンセーショナルな熱狂をもって迎えられた。

物語は謎に満ちた異様な場面から始まる。筋書きだけ書けば、まさに通俗小説の典型である。が、それこそ菊池寛の狙いであった。

渥美信一郎が新妻の保養先の湯河原に行くために、国府津(こうず)駅から相客の青年と一緒にタクシーに乗る。途中、横転事故になり相客の青木淳が、「時計を返してくれ」「ノート」「瑠璃子」という今際(いまわ)の言葉をのこして死んだ。

青年の遺品をあずかった信一郎は東京で青木家の葬儀に出る。父親は貴族議員だった。そこに、若い貴婦人がエンジンの唸り声をあげたイタリー製の自動車で乗り付けてきた。白孔雀のように美しい。もと唐沢男爵の令嬢らしく、いまは荘田瑠璃子になっているのだが、すでに未亡人でもあるらしい。しかし若すぎる。信一郎は「時計を返してくれ」「瑠璃子」の言葉から、時計を返す相手は瑠璃子だろうと定めて、後日、荘田家を訪れるのだが、そこで瑠璃子に婉然と翻弄され、さらに音楽会や観劇に行くようになってしまった。

しかしやがて「ノート」を見いだし、そこに青木が瑠璃子に弄ばれて心を痛め、ひそかに自殺をしようとしていたことを知る。湯河原に向かっていたのはその自殺行のためだったらしい。それにしてもなぜ瑠璃子は男たちを翻弄するのか。

瑠璃子の父親の唐沢男爵は清廉な政治家であるのだが、大成金の荘田勝平の謀略にはまった。そこで窮地に陥った唐沢は、荘田が瑠璃子を自分の後妻にすることを条件として呑めば和解すると迫られる。瑠璃子には杉野直也という恋人がいた。唐沢はむろん拒絶をするものの、瑠璃子は父親のためにこの条件を受けると言い出した。瑠璃子は心では、貞操を賭けて敵将を刺し殺し、父なる都ベトウリヤ(ベトゥーリェン)を敵の侵略から救った勇敢な女性ユーディットに我が身を準(なぞら)えて、親ほども歳のちがう荘田の妻になる。

瑠璃子の誓いは深かった。荘田を自分の寝室に入れることを決して許さず、しかもふだんは婉然たる媚びを絶やさず、荘田を徹底して愚弄する。

一方、荘田は荘田で、以前に園遊会で瑠璃子が見せた傍若無人な態度や成金を蔑む言動に腹をたてていて、瑠璃子を貶めることこそが復讐なのである。のちにわかることなのだが、荘田はずっと若いころに唐沢男爵家の別荘番をしていた。

他方、荘田家には前妻がのこした美奈子と、白痴の勝彦という二人の子がいた。この二人は瑠璃子を慕った。瑠璃子も二人を可愛いがる。

こうしてある嵐の夜、葉山の別荘で荘田と瑠璃子がくつろいでいるとき、荘田はついに瑠璃子を自分のものにする挙に出た。襲う荘田と抗う瑠璃子。二人は格闘を演じるのだが、そのとき、何者かが暗闇からあらわれて荘田に襲いかかった。荘田は打倒され、心臓麻痺で死ぬ。

荘田を襲ったのは白痴の勝彦だった。瑠璃子はこれではからずも自由の身になったはずだが、未亡人のまま荘田家を離れようとしない。ひとつには二人の子を養育保護する責任からだろうけれど、もうひとつ、何かがある。男たち全般への復讐心のような炎が燃えているのだ。

これが瑠璃子の過去である。信一郎はその秘密に惹かれていく。話はそこからかなり推理じみていくのだが、物語の主軸は崩壊に向かっていく。

荘田家のサロンに出入りする男たちのなかに、死んだ青木淳の弟の稔がいた。稔が瑠璃子の美の虜になりつつあるのは傍目にも歴然としていた。信一郎は第二の犠牲者を出さないためにも瑠璃子を咎めるのだが、瑠璃子は聞こうとしない。かえって、男性の得手勝手を激しく糾弾し、青木が自殺したくなったのは性格が歪んでいるからだと非難した。

それでも稔には手を出さないようにと忠告する信一郎を尻目に、瑠璃子は娘の美奈子と稔を連れて箱根に出掛ける。箱根の夜、稔が瑠璃子に激しく求愛をしているのを目撃した美奈子は強いショックを受けた。何かの裏切りを見た。そのことを知った瑠璃子も動揺した。

稔のほうは、瑠璃子に色よい返事がもらえると思っていたところ、瑠璃子があまりに決然と自分を見下したのを見て、煩悶する。そこへこれらの事態の進展を気遣った信一郎が東京から駆けつけてくるのだが、すでに逆上していた稔は、ついに瑠璃子を刺し、自分は芦ノ湖に身を投じてしまう。

重症の瑠璃子は、いよいよ自分の最後を覚悟する。もとの恋人であった杉野直也に電報で「会いたい」と打ち明ける。こうして瀕死のまま直也と顔を合わせると、すべての余韻をのこして絶命した。翌日の新聞は瑠璃子が「美しい吸血魔」であったこと、妖婦カルメンに匹敵する死に様であっことを報じた。

それからしばらくたって、二科会に『真珠夫人』と題された瑠璃子そっくりの肖像画が出品された。

話はこんなふうなのだが、まあアレクサンドル・デュマ(1220夜)まがいというか、事件や伏線によるサスペンスはたっぷりで、さすがに細部はおぼえていないけれど、ぼくも読んでいたときはけっこう興奮させられた。詳しくは書かなかったけれど、ヒロインを含めて4人が次々に変死するのだ。

こういう『真珠夫人』が大向こうに迎えられたのは当然である。通俗小説の代表格ともなった。紅葉の『金色夜叉』、蘆花の『不如帰』を継ぐとも言われた。それを川端康成(53夜)は頻りに「通俗小説、通俗小説」と連発しながら、評価する。これは、近代の自然主義文学が「心境小説」として登場してきたのに対して、そしてそれが「純文学」と名付けられていったのに対して、あえて反旗を翻したことを、川端なりに告げようとしたものだった。

直木三十五(364夜)は、日本の近代小説は「鏡に写った自分の顔」を書いた。顔でなければ、「自分がいる部屋」のことを書いた。それが近代心境小説だった。大衆文学はそうではなくて、「窓の外」を書いたのだと言った。直木らしい指摘だろう。しかし、これらの評価はその通りのところもあるが、そうでないところもある。

そうでないところの第1点は、『真珠夫人』以前には、こんな小説はまったくなかったということだ。『金色夜叉』や『不如帰』もここには及ばない。第2点は、ひょっとするとこれは通俗小説ではないかもしれないということだ。だいたい通俗小説と言い方がつまらない。少なくとも菊池寛にあっては、もっと踏み込んでいる。それはぼくの見方でいうのなら、「負の状況」という領域への正確な踏み込みだったと思われる。

そして第3点、菊池寛こそは「意味の市場」に最初に挑戦した作家であり、編集者であり、プロデューサーだったということだ。

大正9年、『真珠夫人』の連載を始めた年に、菊池は山本有三や長田幹彦らと劇作家協会を組織した。翌年は『入れ札』の年であるが、徳田秋声・加能作次郎らと小説家協会の組織づくりにとりくんでいる。そして大正12年が、35歳での「文芸春秋」の創刊で、38歳のときには文芸家協会を結成して、自身で幹事となって事務のいっさいを仕切っている。これが昭和1年のことだ。

文芸春秋社が株式会社になったのは、昭和3年である。菊池は40歳になっていた。その前に日本初の普通選挙に立候補して次点で破れている。ぼくはそのへんの菊池には点を辛くしたいけれど、少なくともこのような文芸や演劇のヨコの連携に尽力しているところは、菊池がたんなる作家ではないこと、ましてや流行作家や通俗作家をめざしただけではないことを示している。実は昭和5年には文化学院の文学部長も引き受けている。

昭和14年、著作権協会結成の折の会合

右より菊池、1人おいて大下宇陀児、1人おいて今日出海

こういうことを何と見ればいいかというと、菊池以前にこんなことをした者はいないのだから、なかなか適切な言葉が見つからないのだが、ぼくは「エディトリアル・コモンズ」ないしは「意味の市場」を見いだしたと言えばいいのではないかと思うのだ。

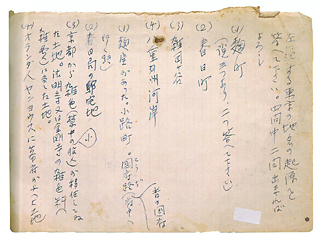

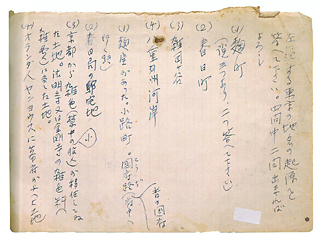

菊池が文芸春秋社で初めて社員数人を公募したのは昭和8年のことだった。このとき応募してきたのは700名をこえた。僅かに告示をしただけだったのに、たいへんな応募者数だ。こんな出版社はかつてなかったのだ。さらに興味深いのは、このとき菊池は自分で入社試験の問題を作った。「東京の地名の由来を答えよ」というもので、麹町・春日町・雑司ケ谷・八重洲河岸の4題になっている。これを答えれば社員にするという魂胆がいい。この試験で、のちに文春の社長になる池島信平が新入社員になった。

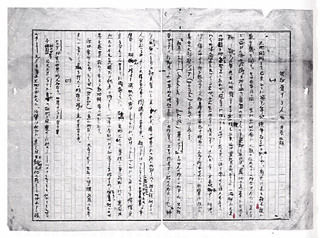

菊池が作った文芸春秋社の入社試験のお題と解答(上)

昭和9年、文芸春秋社の社員と関係諸兄諸姉による記念写真(下)

まさに「意味の市場」づくりを着々と実現している。ライバルだった中央公論社の嶋中雄作は、こういう菊池のことを「生(しょう)のまま飛び出している」と言った。なるほど「生」(しょう)である。意味を生きたまま使おうとしている。逆にいえば、「掛け値」は問題なのである。

いま、このような菊池寛の文芸感覚と事業感覚に匹敵するものは見当たらない。かつての角川時代をべつとすると、出版界はずたずたであるし、ITメディア業界は右から左へ情報を並べ変えているだけで、何も「意味」を生成形成していない。「生」がない。まさに「掛け値」だけである。

そもそも菊池は、自身で新たな価値生成のための創作や戯曲化にとりくんで、それが成就できたら、その場を後進に委ね、譲っていった。誰もが取り組まなかった価値観をめざして作品を書き、そのうえでそのジャンルそのものを後進に譲っていく。そこが異能だったのである。そこが「意味の市場」への挑戦だったのだ。

さて、それにしても、なぜ「文芸春秋」はあんなにもすばらしいエディトリアル・フォーマットをつくれたのだろうか。さきに紹介した『形影』の松本清張は、「文芸春秋」が当たったのは巻頭に芥川の『侏儒の言葉』を連載させたからだと言っている。たしかに、今日なお「文芸春秋」が巻頭随筆を4段組にしているのはその踏襲であるのだが、どうもそれだけだとは思えない。ぼくは、ここには「意味の市場」の雛壇がすべてページの中に配当され、配置されているからなのではないかと思っている。

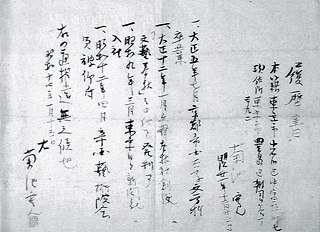

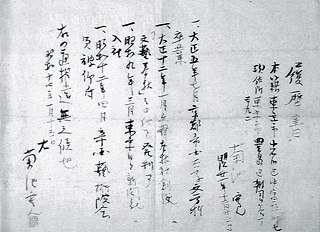

菊池自筆の簡素な履歴書