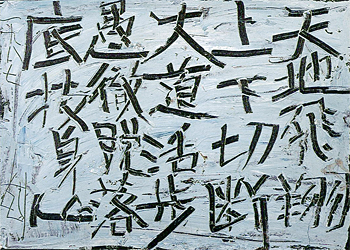

天下に忌諱(きい)多くして民いよいよ貧しく、

民に利器多くして国家ますます昏(くら)し。

人に伎巧多くして奇物ますます起こり、

法令ますます彰(あら)われて盗賊多くあり。

はたして大道廃れて仁義あり、なのか。

またはたして国家昏乱して忠臣あり、なのか。

老子の暗示は激越にして、無為である。

そこは玄のまた玄、衆妙の門。

柔弱の感知こそが最終の方法なのである。

迷ってばかりでもしょうがない。日本2009年には、

そろそろフラジャイルな反撃が必要だ。

平成21年の2009年が芒洋と明けて、行方定かならぬニッポンの日々がまた始まっていこうとしている。事態が深刻なのは結構なこと、経済大国・生活大国などと浮かれていたほうがおかしかった。官僚国家が腐ってきて、派遣切りや就労の困難が話題になっているのも当然で、もっと名状しがたい動揺や不安が列島を去来しはじめていくことだろう。日本人が「民に利器多くして国家ますます昏(くら)し」-【淳風57】をやっと実感できつつあるというのは、久々のことなのではないか。それなら、それがめでたい正月なのである。

今日の一冊は本年最初の「千夜千冊」になるのだが、去年の暮に書こうと思っていた『老子』にした。何をもって1年を了えようかと思案していたとき、「ああそうだ、いよいよ老子にしてみよう」と決めた。

過(すぐ)る12月20日の「連塾」(原宿クエストホール)で、いとうせいこう(198夜)君、川崎和男(924夜)君と100分ずつのお相手をしたあと、藤原新也(160夜)君と囲炉裏端のような話をし、大仏次郎の『冬の紳士』(458夜)の一節を読んだ。「燠火」(おいび)のくだりだ。それで最後に中道淳さんに撮ってもらった「炭男4人組」のモノクローム写真を藤本ペコちゃんがスクリーンいっぱいに出して、それを舞台で振り返って見て、頭を下げた。

『連塾』JAPAN DEEP2

「浄土に焦がれて、羅刹に遊ぶ。」

「斬ります、日本。」

オープニング・タイトル

照明・演出:藤本晴美 デザイン:美柑和俊

千夜千冊にも紹介した大佛次郎の『冬の紳士』を朗読するセイゴオ

「墨男4人組」

左より、いとうせいこう、藤原新也、川崎和男、セイゴオ

写真:中道淳

そのときの印象がなんとも妙に気分渺々で、それを数日後になんとなくフィードバックしながら思い出していたとき(ぼくは自分がかかわった出来事をたいていその直後の数日間でフィードバックさせている)、ふらりと老子が出没したのである。

ふーん、老子が来たかと思った。いずれ書きたいとは念じていたが、その前に道教かタオイズムの本を二、三冊ほど取り上げようとも思っていたので、ついつい神棚にあげていた。

それがふいに「ああ、老子だ」と実感できたのでその気になったのだが、それからの年末の日々はやたらに繁雑で、ちっとも老子っぽくなれず、これではとうてい書けないなと思っていたのだが、年を越してみて神棚にポンポンと手を打ち、父母の仏前でお経を読んだところで、なんとなくやっとその気分になった。

はたしてニッポン、「大道廃れて、仁義あり」なのか。またはたして「国家昏乱して、忠臣あり」になりうるのか。老子は貪欲と驕慢を排し、ポピュリズムに反旗をひるがえして「小国寡民」と「和光同塵」を解いたのだが、このこと、昨今のニッポンにはとくにふさわしい。

では、とても大事なことから書いておく。三つ、ある。

第1にぼくにとっての老子の本質は、フラジャイルな思想の根源にかかわるものであるということである。老子にはナイーブ・オントロジーの根源がある。

第2に、そのナイーブ・オントロジーは存在学にも国家論にも、その両方に同時に及んでいるということだ。「柔弱の存在学」あるいは「反弱の国家論」が一緒になっている。いいかえれば、老子の統治(ガバナンス)の思想は、一人の人生の内奥にも、一人の政治の一挙手一投足にも及んでいるということである。

ただし第3に、ぼくがそのように老子を感じられるには、あとでその変遷の一端を説明するが、ぼくの早とちりや読みちがいや浅慮のために、ずいぶん時間がかかったということだ。いや、きっと老子はそのようにしか理解できないのではないかということだ。

以上のうちの第3点目のことから、ぼくの老子との出会いの経緯をふくめて説明する。

たとえば『老子』第76章に、「堅強なるものは死の徒にして、柔弱なるものは生の徒なり」「強大なるは下にあり、柔弱なるは上にある」という章句がある。-【戒強76】 柔弱は強大に勝ると書いてある箇所だ。

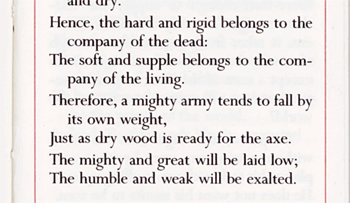

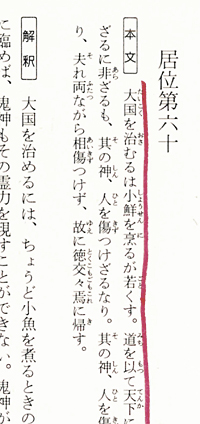

この箇所に最初に出会ったのは、カリフォルニアのバークレーでの夕刻の珈琲屋だった。1978年の冬のこと、34歳の12月。35年前のことになる。いまでもこのときに買ったシャンバラ社のジョン・ウーによる英訳『老子』が手元にある。その第76章は、“The hard and rigid belongs to the company of dead; The soft and supple belongs to the company of the living.”と、また“The mighty and great will be laid low; The humble and weak will be exalted”となっている。いささか懐かしい。

『老子』第76章

ジョン・ウーによる英訳

柔弱が“soft and supple”や“humble and weak”で、堅強強大が“hard and rigid”や“mighty and great”である。

ここに書いてあることは、表向きは英語ふうにいえば「ソフトの弱さがハードの強さを凌駕する」ということで、70年代後半において、この「ハードよりもソフトを」というメッセージは、とても気分のいい思想だった。世の中、オイルショックやドルショックを経たのちで、やっとチープ・シックになっていたからだ。

が、書いてあったのはそれだけではなかった。老子は、その柔弱の根本は「生の徒」(the company of the living)であるゆえのものだというのである。

この発想が当時のぼくにいろいろのことを考えさせたのだ。ぼくのフラジャイル存在学やナイーブ・オントロジーが始発した原郷のひとつになり、この章句から何かが発端した。そこに発端しない老子については、特段の関心をもたなかったというほどでもあった。

さて、そこまではその通りなのだが、けれども、実はこれらのことはまだまだ表向きの意味だったのである。この発端が今度はぼくなりの「フラジャイルな思想」に至るまでには10年ほどがかかったのだ。さらにそこから「反弱国家論」に向かうにはさらに10年がかかり、そういうことを語ったり綴ったりするにはどうしたらいいかということを自分なりに了解するには、さらに10年を要したのだ。

バークレーで英文老子に出会う以前、老子になじんでいなかったわけではない。岩波文庫の武内義雄訳を読んでいた。湯川秀樹(828夜)や森三樹三郎や、また西田幾多郎(1086夜)や長谷川如是閑(819夜)が、しきりに老子を語る語り口も気になっていた。

だから、すでに老子が「柔よく剛を制す」と言っていることはむろん知っていた。ところがどうも説教っぽくて入っていけず、しかも「柔よく剛を制す」については、これはそのままではまるで柔道の極意のようで、その通りだとは思ったものの、あまり心を打ってはいなかった。

『老子』第36章に「柔弱は剛強に勝つ」という言葉があって、そういう言い方には当時のぼくは感心していなかったのである。-【微明36】 ジョン・ウーでは“The softand weak overcomes the hard and strong”となっていたところ(その他アーサー・ウェイリーなども似たような翻訳)、けれども“overcome”が試合に臨んでいるようでいまひとつ納得できなかったわけである。

それよりも当時は第76章のほうだった。「人の生ずるや柔弱にして、その死するや堅強なり。草木の生ずるや柔脆にして、その死するや枯槁なり」とあり、ついで「故に、堅強なるものは死の徒にして、柔弱なるものは生の徒なり」となり、「強大なるは下に処り、柔弱なるは上に処る」というふうになっていく。-【戒強76】 この「生の徒」が出てくる条々。それがよかった。

しかし、ここからが本気で大事なところになっていくのだが、この程度の理解ではかなり怪しかったのである。たんに発端にぶらさがっているだけなのだ。これではフラジャイル存在学にはすすめない。ましてフラジャイル国家論にはほど遠い。

そのことを話すには、少々回り道をする必要があって、ぼくも実際にそのための時間がかかったのであるが、いまは急いで先取りの話をしておくと、第36章に次のような一文が示されている。

将に之を縮めんと欲すれば、必ず之を張る。将に之を弱めんと欲すれば、必ず固く之を強くす。将に之を廃せんと欲すれば、必ず固く之を興す。将に之を奪わんと欲すれば、必ず固く之を与う。是を微明(びめい)と謂う。柔弱は剛強に勝つ。魚は淵を脱すべからず。国の利器は、以て人に示すべからず。-【微明36】

次のような意味だ。

あることやあるものを縮めさせたり、少なくさせたいと思うのなら、まず張りつめておきなさい。弱めたいと思うなら、まず強めておきなさい。衰えさせようと思うなら、まず勢いをつけなさい。すなわち、奪いとろうというなら、まずは与えておくべきなのだ。これが「微明」(びめい)ということだ。こうして、柔らかなものが剛いものに、弱いものが強いものに勝つ。魚は深い水の底にいるほうがいい。国家の最も鋭い武器も何人(なんぴと)にも見せぬほうがいい。

ざっとこれが老子が言っていることだろうけれど、このような意味が忽然とわかるのにずいぶん時間がかかったのだ。

たとえば「微明」というのは「明(あかり)を微(かす)かにする」という意味であるのだが、これだけでも大変だった。なぜなら、事をなすべき者、そのいずれの段階でもいったんはしばらく仄明(そくみょう)に佇んでいなければならないという意図になるからだ。

まして「柔よく剛を制す」は、よく言われるような意味での柔道の極意のようなことではなくて、むしろ「柔を秘める」ということ、もっというなら「柔を微明に秘める」ということに近い。そのためにこそ「与えることと奪うこと」の関係が、「足すことと引くこと」との関係が語られている。

老子の柔弱は微妙なものに折りたたまれている。そこからだけ明かりが洩れるほうがいい。老子はそう言っているのだ。これは驚くべき発想だ。しかし、そこまでが前半で、後半はそのような見方を「国の利器は、以て人に示すべからず」にまでもっていく。

これは、さらにもって、よほどに深い。国家の最も鋭いところを見せるべきではないというのだが、これが、弱さが強さの大半を包みこむ「フラジャイルな国家論」の端っこであったことを、ぼくはなかなか気がつけなかったのである。

もうひとつ例を出しておく。第57章に、次のような章句がある。今日、冒頭で引いた老子の言葉だが、メッセージだけを取り出せば、まさにいまの混乱ニッポンにふさわしい。

天下に忌諱(きい)多くして民いよいよ貧しく、

民に利器多くして国家ますます昏(くら)し。

人に伎巧多くして奇物ますます起こり、

法令ますます彰(あら)われて盗賊多くあり。-【順化58】

読めば瞭然、この4行はいまのニッポンにふさわしく、まさに「利器多くして国家ますます昏し」だが、老子がこのように至弱に徹する視野の広がりをもって「国」というものを捉えていることを理解するには、「ソフト」の意味を「柔弱」とみなすだけでなく、その奥にひそむラディカル・ウィークな意味にまでいたらなければならない。

老子に忽然とするには、ぼくはウィークネスやフラジリティを感得するのが一番だと確信している。そうではあるけれど、そのニュアンスを総毛立つような存在学として引き取るには、紆余曲折が必要だったのだ。

老子を読んでいるとよくおこることがある。紆余曲折の紆余だか曲折だかにさしかかると、何かがいったんはよく見えてくるのだが、そこを曲がり切ってしまうと、そこからがかえって大変になってくるということだ。

そこが大変なのに、それを「老子の国家論」として読めるようになるには、さらに大変だ。それにはやはり「柔弱」の本来に戻っていかなければならない。柔弱の本来とは何か。それは「水」だったのである。

老子のフラジリティ「柔弱」は、水のようなもの、木の葉のようなもの、そして生命的なるものをさしていた。この生命的なるものは、熱力学的平衡に逆らうような生命力ではない。何事にも逆らわない柔らかさのことである。それが「生の徒」である。

これをみごとに語っているのは、第8章の「天下に水より柔弱なるは莫(な)し」という箇所である。-【易性8】

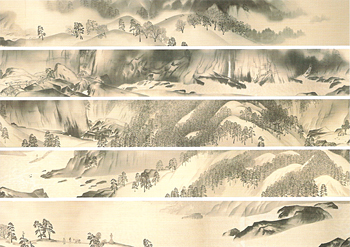

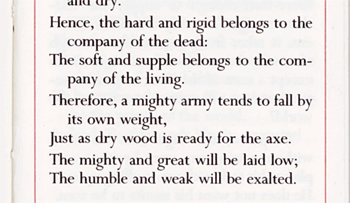

老子にとって水こそは最高にフラジャイルなのである。ぼくはここからいっとき、横山大観の『生々流転』に思いを致していたことがある。一滴の水が山に落ち、滝となり、川となりながらついに大海に流れて龍を呼び、そのまま静かに大器に満ちて漫々とするという長巻だ。

水の一生を描いた横山大観の『生々流転』

水なのである。老子のフラジリティ「柔弱」の原像は水なのだ。これを第8章ではそこに倫理を加えて、「上善は水の若(ごと)し」と言い放った。“The highest form of goodness is like water”だ。「上善若水」という。

日本酒にもこの名の銘柄があった。ぼくは酒をやらないので、この酒の口あたりのよいという味はまったくわからないが、あるときの「玄月會」で武田好文君にその夜の酒を選んでもらったとき、この銘柄を推薦してくれた。

それはともかく、第8章はこのあと続けて、「水は善(よ)く万物を利して而(しか)も争わず。衆人の悪(にく)む所に処る。故に道に畿(ちか)し」というふうになる。-【易性8】

水のいいところ(善なるところ)は、あらゆる生命的なるものに恵みをもたらしつつも、水自身は何とも争わず、それでいて多くがそこに行かないようなところに自足する。淵にたまっていく。その澹なるところが「道」に近いというところなのだ、という意味。

まさに柔弱は水の如し。この水の如き柔弱が「道」に近いというあたりからは、さてさて、タオのイメージは一挙に老子の全般へ、タオの本質の全般へと、話を広げていくことになる。

東アジアで最も長く広く読まれてきたロングセラーは『論語』であった。チャン・イーモーの北京オリンピック開会式の演出もそのことを誇らしげに謳っていた。その『論語』についで読まれてきたのが『老子』だった。

もっとも『論語』も『老子』も単独の著作物とはいえない。長い時期をかけて何人もの手によって編集されてきた。けれども『老子』の原型はそれなりに古く、1973年に湖南省長沙の馬王堆の漢墓から絹布に書かれた2種類の『老子』が出土したので、前漢期にはテキストになった『老子』が流布していた。『老子道徳経』とも名付けられた。上篇下篇を併せて81章でできている。

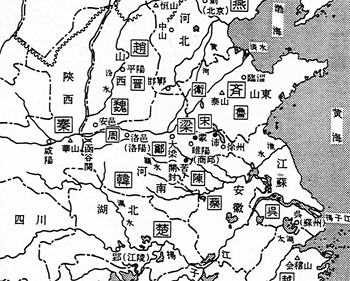

では、老子という人物についてなんらかの特定ができるのかというと、これはまったくはっきりしない。司馬遷の『史記』の老子伝からして、すでに3人の候補をあげている。

が、いまは便宜上それらをむりやり統合すると、老子はどうやら楚の国の曲仁里(きょくじんり)の人で、姓は李氏、名は耳(じ)、字(あざな)は伯陽、諡(おくりな)はタン(耳ヘン。フォントなし)という。周の守蔵室の史官であったらしく、関令の尹喜に請われて書物を綴ったか、喋ったか、編纂した。

これでみると、老子の特色は聖人や学者であったというより、思想者としてのエディターシップに富んでいたということになる。そのエディターシップが類い稀なものだったのだろう。後世の伝承では、尹喜は“紫の気”が東からやってきたので聖人が来るのだろうと感じ(紫気東来)、老子を迎えたという。

ともかくもこれらの伝聞からして、老子は東周戦国時代の人だったろうということになる。

春秋戦国時代(東周時代)の老子関係マップ

念のためにいうと、周は紀元前11世紀の半ばに殷を滅ぼした新たな王朝で、前8世紀には都城を陝西の鎬京(こうけい)から河南のほうの洛邑(洛陽)に移した。移す前が西周、洛邑以降が東周である。その東周が前半の春秋時代と後半の前5世紀半ば以降の戦国時代に分かれる。

尹喜が「紫気東来」を感じて老子に書物を頼んだのは、この戦国時代のはじめのころだったということになる。ちなみに、このあたりの歴史事情については平凡社新書の『白川静』にも書いておいた。

『史記』にはまた、孔子が老子に出会った話もある。孔子が周に行って老子に「礼」についての教えを乞うたところ、その人物のスケールがあまりに大きいので圧倒され、こそこそと退出してから「それ猶龍の如し」と感嘆したという話だ。

孔子と老子の会見

これは儒家の基盤に対抗してのちの道家(タオイスト)たちが組み上げた伝承だろうから、史実としてはまったくアテにはならないのだが、もしも老子と孔子が出会ったらきっとこういう結果になっただろうという気もする。二人はあまりにも生き方も考え方もちがっている。

そのちがいをひとつだけあげれば、孔子が「仁」をはじめ「義・礼・智・信」の五常のコンセプトによって国家と社会と人生を解いたのに対して、老子はひたすら「道」(タオ)と「柔弱」だけをあげて、あとは「無為にして、為さざるはなし」と言ってのけたことにある。孔子は闘い、老子は抜けたのだ。

ぼくが老子を本気で読むようになったのは、さっきも言ったようにバークレーで英文の『老子』にハッとさせられてからのことで、それまでは実は『荘子』(726夜)ばかりを読んでいた。

それから「タオ」にやたらに興味をもって、しばらく道教にのめりこんでいった。当時の日本の道教学会をリードしていた吉岡義豊さんや酒井忠夫さんのところにも何度か押しかけた。その気分の一端は「遊」1004号(1978)のタオ特集にあらわれている。高橋秀元とともに編集した自慢の特集だ。

「タオの原義を探る」酒井忠夫

「老子がはじめて道を説いた」吉岡義豊

「遊」1004号(1978)のタオ特集より

道教は広くはタオイズムであるが、タオイズムそのものには、さまざまな観念技術も思想要素も多様になっている。そこには神仙道もあれば、導引術のような呼吸医術もあるし、呪術(方術・道術)もある。王羲之や竹林の七賢のような清談(せいだん)の趣向もまじっている。ぼくは「神仙タオイズム」と「陰陽タオイズム」という分け方もした。

そういうタオイズムが、やがて五斗米道や全真教のような過激な成団道教の運動にもなっていった。そうなると、そこには老子の無為自然の思想から逸脱したものも少なくない。

けれどもどんなに逸脱しても、道教は老子を忘れない。しばしば「黄老」と尊称して、黄帝と老子を同一視した。忘れないのだが、それはすべての仏教がブッダを忘れないというような意味になっているかというと、また儒教が孔子を忘れないようになっているかというと、そうではない。老子はロゴスの中心にはいない。そこが老子の不思議なのである。

その老子の不思議を実感するのには、なぜか時間がかかる。『老子』を読んだからといって、また読みこんだからといって、老子の不思議の正体はわからない。『老子』はわずか5000字あまりのテキストなのだから、読みこみに手間どるなどということはまずないのだが、そういうことでは伝わってこないものがある。

ぼくもバークレー以来、何度も『老子』を読んできたけれど、そんなこととはおかまいなしに、老子は突然、「ごめんやす」と行って上がりこんできたり、では、いまお茶をいれますからなとどと言っているあいだに、ぷいと居なくなったりする。そういう老子を掴まえてもしょうがない。

今日は正月だということもあって、ぼくなりの老子をあたかも「みたまのふゆ」のごとくに大事なところだけを好きに綴ろうと思っているのだが、引用する老子の言葉は必ずしも誰か特定の学者一人の読み下し翻訳に頼りたくない。一応は小川環樹の訳の本を選んでおいたけれど、これはあくまでひとつの基準であって、随時、さまざまな翻訳や翻案や意訳をつかう。

久々にテキストにも当たりつつ、勝手な組み合わせにしながら綴ってみているものの、こういうふうに綴るのが老子案内らしいかといえば、そういうことはない。数年後は、もっと自在に語りたいとも思う。また「道」と言ったり「タオ」と言ったりするが、それは今日の年頭の気分でそうしているのであって、どちらでもかまわない。

ふつう、老子の思想の根本は「道」と「無為」にあると思われている。まとめて「無為自然」ともいう。むろん、その通りだ。第1章の冒頭にして「道の道とすべきは常の道に非ず」とある。

しかし、すぐに実感できるだろうが、老子はその説明が老子的なのである。そのエディトリアリティが老子なのだ。第1章にして、こうである。

道の道とすべきは常の道にあらず。名の名とすべきは常の名にあらず。名なきは、探知の始めにして、名あるは万物の母なり。故に、常に欲なきもの、以てその妙を観(見)、常に欲あるもの、以てその、徼を観る。この両(ふた)つのものは、同じきより出でたるも、しかも名を異にす。同じきものはこれを玄という。玄のまた玄、衆妙の門なり。-【体道1】

すでに「道」とは何かということがプレゼンテーションされているのだが、その言いっぷりがはやくも老子なのである。「カタルトシメス」なのだ(833夜)。それゆえ第1章で言っていることは、次のようなことになる。

もしもタオが語りうるものであれば、語りうるものなのだから不変なタオではない。もともと名づけられるものなど、それは不変な名であるわけはない。

考えてみればわかるだろうけれど、そもそも天地が出現したのは「名づけえないもの」からである。これが「無名」だが、無名がいっさいであるはずもない。いっさい以前だ。むしろ「有名」こそが歴史上では万物の母なのである。

しかし、この無名と有名を同時の出来(しゅったい)として語るには、どうするか。隠れた本来としての「妙」(=見えない本質)を、そこから出た「徼」(きょう=ものごとの結果や端末)と一緒に見る必要がある。どう一緒に見るかといえば、実は「妙」と「徼」とは同じ鋳型から発したものなのだと見るべきだ。それは鍵と鍵穴の関係なのである。

その一緒に発するところをどうよぶかといえば、それをこそ「玄」と言いたい。たんなる玄ではあるまい。「玄のまた玄、衆妙の門」ともいうべき本来の玄なのである。-【体道1】

肝腎なところは、ひとつには「妙」と「徼」、「無」と「有」とは鍵と鍵穴のごとくの二項同体の発現(emergence)で、「道」を語るにはそのような見方を挟むことになると言っているということだ。

これと同じプレゼンテーションは第40章にもあって、そこでは「天下の万物は有より生じ、有は無より生ず」となる。-【去用40】

もうひとつには。そのように言いうるということを含めて、このような見方は「玄」あるいは「玄のまた玄」にあるということだ。黒に染めていくときの漆黒の直前の色が玄である。墨の色といっていい(ぼくの俳号の「玄月」はここから採った)。

これが短い第1章の文言が暗示していることなのだが、他の章にも似たような言い方は少なくない。

しかしそのどこにおいても、老子はひたすら暗示的なのである。説明はしているが、いろいろな言い方をしながらも明確にしようとはしない。タオの捉えどころをあえて「玄のまた玄、衆妙の門」に戻してしまうのである。

たとえばぼくがのちに大好きになった第21章では、「道のものたる、これ恍、これ惚。その中に象あり、恍たり惚たり。その中に物あり、窈(よう)たり冥(めい)たり。その中に精あり、その精、甚だ真たり、信たり」というふうに。-【異俗21】

これは、タオの姿はなんともぼんやりしていて、しかしそのなかに形象があり、その形象のなかに実体があるとしか言いようがないというのである。この「恍惚」と「窈冥」(ようめい)が格別にいい。なんとも渺々としている。タオは恍惚の内に「象」と「物」を秘め、窈冥のうちに「精・真・信」を秘めるのである。それを第14章ではさらに、「縄々(じょうじょう)として名づくべからず、無物に復帰す。これを無状の状、無物の象という」とも言った。-【賛玄14】

無名であって有名、「妙」であって「徼」、そして恍惚であって窈冥。それらを同時に孕んでいる「玄なるもの」がタオなのだ。けれどもそのタオから「象」も「物」も「精・真・信」も出る。

出るのだが、この出るは派生ではない。“復帰”なのである。そこへ戻って帰っていく“復帰”なのである。老子を“復帰の思想者”と言ってもいいほどだ。したがって、いまあげた数々の「象・物・精・真・信」はたんなるコンセプトなのではなく、タオがもたらす「一」なるものの属性だったのである。

老子にはけっこう知覚についての言及が多い。老子の「知覚の現象学」(123夜)とさえいえる。まあ、メルロ・ポンティなどにくらべないほうがいいが。

その「知覚の現象学」のひとつにタオを説明するにあたって、老子はしばしば「希」「夷」「微」を持ち出している。「希」は聴覚的なもので、タオは聴けども聞こえずの希であり、「夷」は視れども見えずの夷で、「微」は搏(とら)うれども得ずの微である。

このような説明をつかって、老子はタオが知覚のうえでも微妙きわまりない超感覚的なものであることを暗示する。しかし、そのうえでとたんにもちこむのが「一」だったのである。そこが大変なのである。「之を視れども見えざる、名づけて夷という。之を聴けども聞こえざる、名づけて希という。之を搏うれども得ざる、名づけて微という。この三つのものは、詰(きつ)を致すべからず。故に混じて一と為る」-【賛玄14】

聴覚でも視覚でも触覚でもつかめないのだから、これらが不思議に混じって「一」となっているのがタオなのだ。老子は、そのように知覚がとらえきれないものを「一」にする。こんなことはメルロ・ポンティには及びもつかない。ここにおいて、タオは「無状の状、無物の象」としての「一」になっていく。

こうなると、「一」は未詳に発生するもののすべてをあらわすものとなる。その「一」に老子は“復帰”する。第39章には、このようにある。

すでに「一」を獲得したもののなかでは、天は一ゆえに「清」であり、地は一ゆえに「寧」であり、神々は一ゆえに「霊」なのだ。また谷は一ゆえに「盈」(えい=満ちる)で、万物は「生」であり、侯王は「貞」なのだ。-【法本39】

「一」は老子にとってはすべての資源の原器なのである。OSなのだ。その原器は天・地・神・谷に漲(みなぎ)っている。そのエネルギーが「清・寧・霊・盈」であり、それを受けて万物は「生」を躍らせ、人間社会のリーダーたちは一を得て「貞」(かしら)になる。

しかし「一」がなければ何もおこらない。「一」に戻らなければ、何も始まらない。ちなみに「清・寧・霊・盈・生・貞」はセイ・ネイ・レイ・エイ・セイ・テイというふうに、韻も踏む(こういう韻による語句の選定はしょっちゅうのことだ)。

こうして、よく知られてきた「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。というフレーズが大声で鳴り、「万物は陰を負うて、而うして陽を抱く。沖気(ちゅうき)は以て和を為す」というふうになる。-【道化42】

これは、道が陰陽の二気を生み、そこに沖気が加わって万物が化生するという、のちに“タオ原理”のように言われることになる老子の万物生成論である。むろん荘子にもあてはまるもので、つまりは“老荘思想の原理”でもあるだが、方程式ふうにいえば、道が無で、一二が陰陽の有で、三が沖気を和した有だということになる。「沖」とは渾然とさせるものをいう。

では、このような「道」と「柔弱」とはどのような関係で響きあうものなのか。そこが見えてこなければ、ここから「道のフラジャイル存在学」は語れない。

ここでぼくが40代をすぎてから注目し、ぼくの思索を加速するための方法のエンジンにしてきたのは、第40章の短文だった。こういうものだ。

反は道の動、弱は道の用。天下の万物は有より生じ、有は無より生ず。-【去用40】

根源に立ち返るということが「道」のいとなみであって、柔弱ということが「道」のはたらきなのである。この世界のすべては「有」という天地陰陽の気から生じるが、その有は「道」にひそむ無から生まれている。そういう意味だ。「動」「用」が韻を踏んでいる。

タオなるものは、そこへ戻ろうとするものに動き、そのときにはたらく“弱さ”というものが、「有と無のあいだ」にわれわれを運ぶ。老子は、そう言っている。「反」と「弱」とがタオに至る最も重大な方法として浮上しているわけである。

ちなみにここを“The movement of the Tao consists in Returning. the use of the Tao consists in softness.”などと訳すのは、わかりやすけれど、老子の本然はまったく伝えきれていない。

反は道の動、弱は道の用。

こうなのだ。ここにいよいよフラジャイルな哲学の確立出奔がある。それは「反弱の方法」だったのである。「反弱の方法」とは僅かな変化に敏感になることであり、徹して引き算を微明に思うことである。が、ぼくはそこに気づくのに10年を要したのだった。

こういう箇所もある。「学を為せば日に増し、道を為せば日に損す。これを損し、また損して、以て無為に至る。無為にして為さざるなし」-【忘知48】。

知を修めなさい。しかしその一方で道を修めなさい。そうすれば余計なことがへっていく。それをさらにへらしてへらしていけば、無為の境地というものがやってくる。そのほうがかえっていっさいを為すことが可能になるはずだ。老子は、そのように「フラジャイル存在学」を語ってみせたのである。

ところで第10章、20章、28章、55章に、すこぶる興味深い暗示的存在が出てくる。いやキャラクターといえばいいか、それとも存在象徴といえばいいか。それは“嬰児”というものだ。

営魂(えいはく)に載(の)りて一を抱き、よく離るることなからんか。気を専らにして柔を致(きわ)めて、よく嬰児たらんか。-【能為10】

我、独り泊(はく)としてそれ未だ兆さず、嬰児の未だ孩(わら)わざるが如し。-【異俗20】

その雄を知りて、その雌を守れば、天下の谿(たに)と為る。天下の谿と為れば、常徳離れず、嬰児に復帰す。-【反朴28】

徳を含むことの厚きは、赤子(せきし)に比す。-【玄符55】

これらがその箇所なのだが、これで一目瞭然、あきらかなように、老子の「反弱の存在」とは実は嬰児なのである。みどり児なのだ。「柔弱なること、嬰児なるが如し」ということなのだ。

いいかえれば、老子のフラジャイルな存在学やナイーブ・オントロジーは「幼弱なるものの存在学」なのである。とくに嬰児が秘める当初の「孩(わら)い」(無垢なる笑い)に着目して、その嬰孩性(えいがいせい)をもってその存在学の始発とした。

かつてぼくはこの老子の嬰孩性を、NHKの白隠(731夜)の番組に出たときに画家の須田剋太さんに示唆されてギョッとした。画家は老子の話をしたわけではなく、白隠の書画についての説明のためにさかんに嬰孩性にふれたのだが、自分もまたそこをめざして書画を描こうとしてきたとも言っていた。しかしそれはまさに老子だったのである。

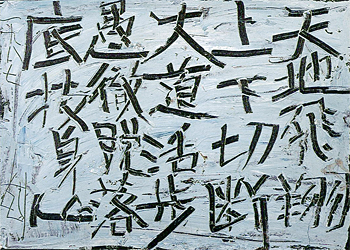

白隠慧鶴筆「寿布袋図」

須田剋太筆「天地飛翔」

この幼弱なる嬰孩性は、同時に「水のようなるもの」とイメージの裡でも重なってもいる。嬰孩性は「上善若水」であり、ということは、これは「道」の始発のイメージであって、かつまた最も至達したるものなのである。のちの明末清初に、王陽明(996夜)をさらに独自に深化させた李卓吾が「童子」(赤子)を持ち出していたことが思いあわされる。

さて、最後にぼくが一番時間がかかった老子の国家論や組織論について、ふれておく。老子の統治(ガバナンス)論だ。

ただし断っておくが、老子の国家や組織とは村落共同体のようなライトサイズの「小国」のことをいう。大国はハナから相手にしていない。なぜなら大国は小国を併合したり乗っ取る(take over)だけなのだから、すべての基本は小国にあるというのだ。それならば、「無為を為せば、すなわち治なざることなし」-【安民3】

老子の統治論の基本は「小国寡民」にある。国を小さくし、民も少なくして、文明の利器に頼ることなく、みんなが生命を尊ぶようになれば、そこから移住していく者もへるだろう。この基本方針だ。「小国寡民。人に什伯の器あるも用いざらしめ、民をして死を重んじて遠く徒(うつ)らざらしむ」-【独立80】

これは理想だ。問題は、そういう理想に近づけるにはどうするかということだが、老子はその方法についてはかなり一貫したことを提示している。最も老子っぽい説明は第63章にある。

無為を為し、無事を事とし、無味を味わう。小を大とし、少を多とし、怨みに報ゆるに徳を以てす。難をその易に図り、大をその細に為す。天下の難事は、必ず易より作(おこ)り、天下の大事は必ず細より作(おこ)る。-【恩始63】

ここで「小を大とし、少を多とする」と言い、「難をその易に図り、大をその細に為す」と言っているのが、すばらしい。小こそが大であり、少こそが多なのである。そのうえで天下の難事はそれが易しいうちに手がけ、天下の大事に向かうときはそれを細かいところから取り組みなさいというのである。

よく老子の思想は無為自然で「無心」を勧めているのだから、「無欲」に徹することこそ統治の理念だろうと言われるが、日本人はそこに気をとられすぎている。それは老子独特の表現で、過剰な作為や過度の執着を戒めたと見たほうがいい。それが「無為を為し、無事を事とする」ということなのである。

だいたい老子は逆説を好んだ。そのわかりやすい言いっぷりが、第18章、19章にあらわれる。ここには尋常な「無心」や「無欲」は憚らない。

大道廃れて仁義あり。智慧出でて大偽あり。六親(りくしん)和せずして孝慈あり。国家昏乱して忠臣あり。-【俗薄18】

聖を絶ち智を棄つれば、民の利は百倍す。仁を絶ち義を棄つれば、民は孝慈に復す。功を絶ち利を棄つれば、盗賊のあることなし。素を見(あらわ)し、樸(ぼく)を抱き、私を少なくして欲を寡(すくな)くす。-【還淳19】

大道が廃れたというのは、タオがもたらす無為自然な雰囲気がなくなってしまったということなのである。だからわざわざ仁義を持ち出したり、知恵をめぐらす必要がありすぎるようになって、親子兄弟夫婦の六親は和めず、私こそが忠臣ですというような連中が出てくる。

ここはいったん「聖」や「仁」や「義」を捨てて、「素」や「樸」に戻ってはどうか。そうでなければ混乱した時世のなか、本当の仁義も忠臣も見えてきっこない。そう、言うのだ。「樸」は「あらき」(何も加工されていない木々の状態)のことをいう。

つまり老子は、リーダーという者たちがたいてい身勝手と横暴で失敗すると見ているわけなのだ。それゆえこれを削(そ)がせることを、しきりに提示した。そこに、リーダーがついついポピュリズムに乗りすぎることも見て取っていた。そのことが第53章に、大道のタオは平坦なものなのに、民衆というのはやたらに起伏や奇矯ばかりを好むので(マスメディアもそうなるが)、そこを注意しなさいと戒めるたことにつながっている。それが、「大道ははなはだ夷(たいら)かなるに、民は径を好む」-【益証53】なのである。

それなら老子はリーダーではなかったのか。いわゆる指導者ではなかった。老子自身は、みずから“三宝”と名付けた自戒をもっていた。「慈」「倹」「後」である。「我に三宝あり。持してこれを保つ。一に曰く慈、二に曰く倹、三に曰く敢て天下の先と為らず、と」-【三宝67】

慈悲をもつように努力し、できるかぎり倹約に徹して、天下の先に立つことをしないようにすること、これが老子の三宝なのである。しかし、世の中のリーダーはそうはいかないだろう。少なくとも先に立つ必要がある。ではどうするか。そこで老子は「和光同塵」してみなさいというのだ。これがまたまた、すばらしい。もともとの文章は次のようになっている。

道は沖(むな)しけれども、これを用いて或(ひさし)く盈(み)たず、淵(えん)として万物の宗(そう)に似たり。その鋭(えい)を挫(くじ)き、その紛(ふん)を解き、その光を和(やわ)らげ、その塵を同じくす。湛として或(つね)に存するに似たり。-【無源4】

これが「和光同塵」の原典だが、その説くところこそ、すばらしいガバナンス論である。次のような意味と思えばいいだろう。

道(タオ)は一見、空虚な器のように感じるかもしけないけれど、そうではなく、そこに何を入れても満ちるということがなく、万物の原器のようなものになっているものなのだ。なぜそんなことがおこりうるかというと、これを律するに、つねに鋭いものをなくし、紛(もつ)れているものをほぐし、すべてを光にまぜて和らげ、さまざまな塵と同化するようにしているからなのである。諸君もそこを心がけるとよろしい。鋭利に対しては柔弱に、紛争に対しては奔放に、万事を光と塵とがまざるようにすることだ。

これが原意だが、そこからリーダーたるものは、「挫鋭解紛・和光同塵」してみなさいというふうになる。ちなみに「紛」と「塵」が韻を踏む。

この第4章をさらに発展させたものが第56章にある。いっとき冒頭の文言「知者は言わず、言う者は知らず」がヴィトゲンシュタイン(833夜)に似ているということで取り沙汰されたこともあったけれど、それよりずっと玄妙だ、玄同だ。

知る者は言わず、言う者は知らず。その兌(あな)を塞ぎ、その門を閉ざし、その鋭を挫き、その紛を解き、その光を和らげ、その塵を同じくす。これを玄同という。故に得て親しむべからず、得て疎んずべからず、得て利すべからず、得て害すべからず、得て貴ぶべからず、得て賎しむべからず。故に天下の貴となる。-【玄徳56】

深く分かっている者はやたらに言辞を弄ばない。何かが言いたくなれば、そのよってきたる鍵と鍵穴に注目し、それによって気負いを挫き、気負いによる紛争を解き、自身の輝きすぎるところを和らげて、むしろ光と塵との差別がないほうに、自身をはこぶのである。これが玄妙な合一というものだ。

こういうふうに言いながら、老子の統治(ガバナンス)論は信じがたいほど深遠なほうに向かっていく。ぼくがさらに10年を要したのは、この、政治論や統治論にまで、なぜタオの哲学を用いるのかということだったのであるが、いまやその理由を説明することのほうが余計というものだ。玄また玄に向かって、和光同塵を――――。

以上、いわば「一年の計は元朝にありや」という程度の気持ちで老子案内を綴ってみた。ぼくの老子論のほうは、すでに今日にいたるまででも10年ずつ変遷していることを白状したが、この変遷はまだまだ続いていくのだろうと思っている。

まず、老子と荘子をつなげて読みなおすという作業が残っている。このとき、すでに東大の池田知久さんなどが研究していることだが、老子が編集されて荘子がまとめられたという時代順がくずれ、むしろ老子のほうがあとから編集されたという視点を導入しなければならなくなっているかもしれない。

また、これこそ時間をかけてぼくがやるべきことだろうとは思うのだが(しかしとうていその能力を欠いていると思わざるをえないけれど)、『老子』(そして『荘子』も)を白川静(987夜)の漢字解釈にしたがって読み解くということも、大きな課題になってくる。すでに福永光司さんの『老子』(朝日選書)などがその字句を詳細に検討してはいるのだが、それはほとんど『説文解字』に従っている。それで妥当なところもあろうけれど、大きく異なってくるところもあるはずなのである。

残念ながら白川さんは、おそらく最も白川好みであったろう老荘については、なぜか書物を著さなかった。それを誰かが引き受けなければならないのだ。

また、日本では老子はしばしば安岡正篤ふうな講義が流行していて、それこそ政治哲学に流用されてきたのだが、これに代わる老子講義が一般向けにもリーダー向けにも新たに待望されているということだ。ぼくはこれに関しては手をつけたいとは思っていないけれど、そうならば誰かが取り組んだほうがいい。

老子を今日の言葉になおすという作業は、すでに多くの試みがあるので、心配はない。たとえば加島祥造さんの『エッセンシャル・タオ』といった意訳本である。加島さんは、まるで老子のような日々を送っているフランス文学者だ。ただし、英訳はジョン・ウーはともかく、アーサー・ウェイリーの定番まで入れても、まだまだなのではあるまいか。

ということを含め、ぼくに残されている仕事が何であるかは、ぼく自身ではわかっているつもりだ。それはやはり「ナイーブ・オントロジー」や「フラジャイルな存在学」をまとめるということだ。それを、老子にもパスカル(762夜)にも、荘子にもエマーソンにも、隠逸思想史にも書道文化史にも山水思想史にも貫いて、かつ、今日におよんだアートやポップスの象徴的な作例を加えて、「玄のまた玄」とすることだろう。

それでは、おまけだ。今年に天下分け目の衆議院選挙を控えた政治家の諸君に、新年のお年玉をさしあげたい。

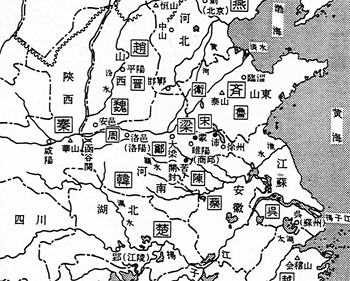

老子はね、「大国を治むるは、小鮮を烹(に)るが如し」-【居位60】と言っているのです。この意味に熨斗をつけ、ポチ袋に入れてぼくのお年玉にしたい。説明をしておいたほうがいいだろうか。日本が大国であるかどうかはともかく、なんであれ「政治は小魚(小鮮)を煮るようにしなさい」というのです。

ニッポン、たしかに小骨が刺さりすぎる国なっている。せめて市町村の首長たちが小魚を煮てくれているのを、邪魔をしてはいけません。