父の先見

新潮選書 1995

歴代の書についての評釈は数かぎりなくあるが(中国ほどではないけれど)、どの書人を扱ってもなるほどと納得させられる言葉を発しているものはきわめて少ない。

勝手で突拍子な印象を綴るのならまだしも(それならときに独自な見方に教えられることもありうる)、平凡な印象ばかりがのべられて、うんざりさせられる。そういうなかでは、本書はなんとか粒よりの見方を散らした。

日本と中国の書を百人百書並べるのだから、その作業は決して容易ではない。おそらく書人ばかりを選べばつまらないものになっていただろうが、さすがに鈴木史楼は芭蕉・白石、鴎外・西田幾多郎、魯山人・梅原龍三郎というふうに文人を入れ、そこに親鸞や秀吉や徂徠、松陰や西郷や吉田茂を組みこんだ。

中国からも31人を選んだ。名筆家もむろん選ばれているけれど、朱子や魯迅も入っている。

こういう一冊はあるようで、なかった。著者は「紅絲」という書道研究誌を発刊していて、昭和56年の春からは「本朝書人論」をずっと連載していた。そのとき父君の斎号だった「沙魚庵」を継いだ。沙魚はハゼのことである。砂の中にちょっともぐって、ときどき世間にひょいと顔を出す風情を継いだわけだ。そんなハゼの身を「私家版の人生」と謙遜しておられる。

その連載の成果ともいうべきが本書になった。だから滋味がある。滋味はあるのだが、評釈の言葉は繰り返しが多く、必ずしも豊饒ではない。厳密でもない。だからこういうものは、ただ渋茶を飲むように書を眺め、塩煎餅を齧るように著者の文章を読んでいればいい一冊なのである。案内するのも口はばったい。

が、それでは紹介にならないので、せめてぼくの余計な感想を一言加えて「千夜千冊」の一夜とすることにした。第964夜の村松梢風『本朝画人傳』と併せてもらうといいだろう。できるだけ著者の評釈の言葉を紹介するつもりだが、申し訳ないけれど、あえてそれらにこだわらずに感想をものする書も多いかと思う(中国の書は省いた)。

聖徳太子『法華義疏』

★柔らかい。「まるみ」がある。あえていえば女性的だ。山岸涼子の『日出ずる処の天子』のホモセクシャリティも感じる。が、太子の真筆かどうかは確定されていない。

光明皇后『楽毅論』

★いい書というより、いい字だ。王羲之を紙背を食いちぎるように臨模したものだが、男気を感じさせる気迫がこもる。

最澄『久隔帖』

★最澄が泰範に送った47歳のときの書状。かぎりなく優しい。著者の感想「澄んでいる」「他意がない」は当たっている。逆にいえば、破綻を恐れている。

空海『風信帖』

★言わずとしれた空海の代表作のひとつで、最澄に送った手紙だ。やたらに旨い。「風気」がある。ただし、空海はこれだけじゃない。もっととんでもない才能が横溢する。

嵯峨天皇『光定戒牒』

★最澄没後7日後、37歳のときの溌剌の書。凄さはどこにもないが、空海の旨みの一部がトランスファーされている。

小野道風『玉泉帖』

★ぼくが道風に感じるようになったのは、15年ほど前のことで、それまではほとんど感興が進まなかった。ところがいったん見えはじめてからは、一字一字が縦横呑吐する。この『玉泉帖』も見飽きないが、和漢書き分けの屏風は見ている者の腕や手さえも引きこまれて、さらに呼吸がハアハアする。本書の写真版では「連」と「猶有一」がいい。

藤原佐理『七言絶句』

★20代後半でこれだけの才気を操るのは、尋常ではない。佐理はよく「如泥の人」と言われるけれど、まったく当たらない。著者は「堂々とした風格を秘めている神秘的な書」と述べている。むしろあえて意表を愉しむ秘教性なのだ。

藤原行成『白楽天詩巻』

★47歳の書。「冷」の字が考えさせるが、とくに驚きたくない。

西行『一品経和歌懐紙』

★すべて仮名だ。「ふたつなくみつなきのりのあめなれど云々」。「薬草喩品」という漢字の左右に摂動する捩率とくらべると、筆が上から下へと回復されていく。

藤原定家『明月記』

★19歳の春から書き始めて、これは66歳のときの『明月記』の一葉。自分では「悪筆の一徳」と自嘲するけれど、どうして、日録ゆえの味が芳しい。

親鸞『教行信証稿本』

★激しい筆力がある。著者が言うように、たしかに「不屈の骨気」だ。それが左に流れて右で抑わっている。「廻」に痺れた。

日蓮『観心本尊鈔副状』

★「直情、粘りがある、呼吸が長い」。ぼくは「声の速度と手の測度」を見る。日蓮の呟く声が聞こえる。

大燈国師『開山号』

★超有名な墨跡。大燈国師は宗峰妙超のこと。べったりしているようでいて、こういう書はほとんどの者が書けない。書道家にはなおさら書けない。万事、結構なのだ。仮に「魅書」と名付けようか。

一休『徹翁の法語に題するの偈』

★律して暴れる。こうなれば、言うことない。これは「書」ではなく「意」なのである。

雪舟『破墨山水図題讃』

★76歳のときに弟子の如水に贈った破墨山水画につけた題讃だが、まことに丹念に書いてある。あきらかに肘をつけている。つまりこれは「写真なる画書」というものだ。

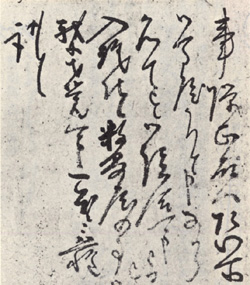

利休『前田利家宛書状』

★縁を綴る。それが利休の書である。この「数寄屋」という3文字を見て、ぼくは数寄の研究をする気になった。

豊臣秀吉『側室加賀宛書状』

★魯山人は「日本の新三筆は一休・秀吉・良寛だ」と言った。そう言われると反発したくなるが、秀吉が書人としてもべらぼうなのは、よくわかる。できれば、かなり入れこんだという能仕舞も見たかった。それを見れば、秀吉の書がおそらく「書仕舞」だということが証明できる。

徳川家康『僧正遍昭集』

★家康は駿府で手習いをしていた。定家様の手習いだ。いじらしいほど真似ているけれど、何の面白みもない。

本阿弥光悦『織部宛書状』

★若いころに憧れたのが光悦の書だった。雅風とはこのことかと思った。その後、光悦を臨書するようになって、今度は「優雅を啄むように書く」ということが、どれぼど疲労を伴うかということが身に染みた。それからだ、好きなように書くことにしたのは。

沢庵『夢』

★これが遺偈であるとなると、ちょっと見方が変わる。そうでなければ、どうでもいい書だ。弟子の即非のほうに軍配を上げたい。

石川丈山『南山寿』

★丈山は興味深い。この書のようにやたらに隷書を好んだし、武門を捨ててさっさと剃髪した。こういうものを「儒の艶」という。

宮本武蔵『戦気』

>★これは凄い。文句なし。「決着」をつけている。武蔵については第443夜を見られたい。だいたいのことは書いておいた。

後水尾天皇『御製一首』

★寛永の名筆と謳われているものの、ぼくは感じない。挫(くじ)けているじゃないか。後水尾院は立花のほうがいい。

北島雪山『好山水』

★よくぞ雪山を入れてくれた。この『好山水』もすばらしいの一言に尽きる。雪山は熊本細川家で五百石の禄をえて、陽明学に没頭していた。それが寛文9年に陽明学者を罷免せよとの幕府の命令が出て、浪々の身となった。が、そんなことにはいっこうに平気で、好きに学に励み、書に遊んだ。自分の書は落款などなくたって見ればわかるのだと言って、書きっぱなしのままだった。書の陽明学である。のちに高村光太郎が憧れた。

松尾芭蕉『自然』

★著者が言う通り、「襟を正した書」だ。けれども、それでは俳諧ではない。きっとこの書を見せる特別の相手がいたのだろう。

新井白石『五言律詩』

★正真正銘の日本儒者の書。そのぶんの「格」はたいそうなもの、上等だ。たとえば「碩書」などと形容してはどうか。

室鳩巣『書状』

★けっこう好きな書だ。できることなら、ふだんはこういう擦り切れた筆で、こういう書を綴っていたい。

荻生徂徠『七言絶句』

★白石とはまさに対照的な儒者の書。ここには「意向」がある。意創がある。もっと評価されていい。

与謝蕪村『峨嵋露頂図題』

★唐様に綴っているが、実は「和漢」を奥で起動させてあまりある。謝寅の号は、はい、私、和漢を動かしていますという証しだ。

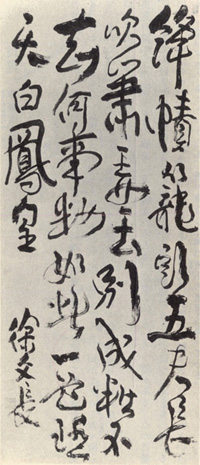

池大雅『徐渭雪牡丹詩』

★本書のなかでも、とりわけ好きな書。ここまでくると、自在とも超俗とも、駘蕩でも器量でも、正体無縁といおうと、化物無限といおうとも、なんとでも褒めていい。とにかく万歳だ。

良寛『草庵雪夜作』

★蕪村、大雅ときて良寛とは、これは困るほどの揃い踏みである。ま、詳しいことはぼくの『外は、良寛。』(芸術新聞社)と第1000夜を読んでもらうことにして、ここでは「人間の是非、看破に飽きたり」と綴ったこと、それが透徹するほどフラジャイルな線であることだけに、注意を促したい。

小林一茶『やれうつな』

★一茶の「日本」については第767夜に書き尽くした。その書については著者の見るようにまさに「赤心の書」であるが、もう一言、「このままからそのままの書」などとも言いたい。

貫名菘翁『偕楽』

★この書が1字で50センチ以上あることを思い浮かべる必要がある。菘翁貫名海屋は儒者としてずっと書学に打ちこんでいた。そのぶん書が速めに爛熟するのを禁欲していた。それが70歳をすぎて一気に大書するようになった。この「偕楽」も84歳である。こんな書家はそれまでの日本にいなかった。こう言い残している、「熟にして嫺をなさず、生にして渋をなさず」。

頼山陽『天草洋に泊す』

★山陽の『日本外史』については、第319夜に意見をのべておいた。山陽の書はぼくも一幅もっているのだが、座敷に置いても廊下に置いても、強靭な主眼を発揮しすぎて、処置に困った。早熟の炭火がいつまでもおこっているのだ。

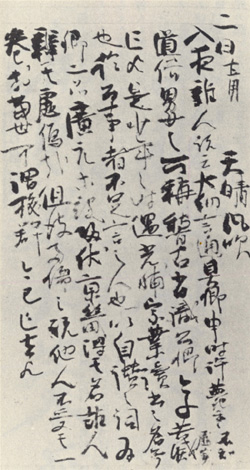

二宮尊徳『日記』

★ひたすらに「護る書」だ。表面(おもてづら)だけではなく、ここまで「徳」を感じる書もめずらしい。

佐久間象山『七言絶句』

★「東洋道徳・西洋芸術」。そのままを象山は書いている。とくに東洋と西洋の「洋」の字を書き変えているところが痛快。

勝海舟『咸臨丸航海図讃』

★書は見えているのに、筆が追いつかないことがある。海舟の字はそういう面がある。海舟らしい。そこを補ったのが『氷川清話』(第338夜)だった。

西郷隆盛『谷干城宛書状』

★偉丈夫がものした書が偉丈夫になるのは、めったにない。腹が据わって書いたというより、魂が鎮まって書いた。

中林梧竹『大吉』

★梧竹は漢魏六朝に始まって、殷周の刻印文字まで執拗に追跡した。が、それで梧竹の書ができたかというと、そうでもなかった。

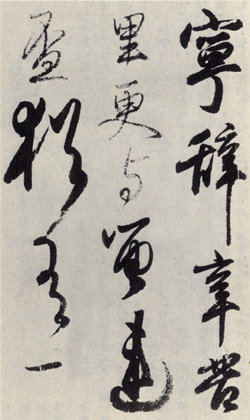

副島蒼海『飛龍在天』

★いま、蒼海は明治きっての書人とみなされている。これを否定する者はない。ぼくも否定しない。ともかく、こんなに格調を崩さずに書の無敵を放つ者はめったにいない。真似をすれば火傷するだけだ。そういう火が噴いている。

吉田松陰『絶筆』

★36歳辞世の「此程に思定めし出立をけふきくこそ嬉しかりける」。獄中で、矢立ではなく筆と硯を借りて書いたのだろう。これこそ“明徴”だ。

福沢諭吉『獨立自尊』

★明治33年の大晦日に世紀の送迎会がおこなわれた。68歳の諭吉がそこで「獨立自尊迎新世紀」と揮毫した。我流を抜けようとしている書。

坂本龍馬『五言対句』

★龍馬の書は意外にも流麗である。「暁樹澹として霧の如く、炊煙蒸して霞となる」とある。例の寺田屋に遺る一幅だ。「樹」「霧」「煙」「霞」が美しい。龍馬は案外のエステティシャンなのである。

富岡鉄斎『立心立身木』

★鉄斎についてはもはや言うことはない。ただ多くの書画を見て、その詞章を逐一追うことだ。

日下部鳴鶴『大久保公神道碑』

★鳴鶴は「書は流滑繊麗になってはならない」と戒め、みずからその実践で生涯をおえた。だから鳴鶴の書は「見る書」ではなくて、「書いてみる書」なのだ。ちなみに鳴鶴を入れるなら、対照としての比田井天来も入れたかった。

伊藤博文『鳴鳳朝陽』

★数ある篇額のひとつ。そのどれもが楷書で威儀を訴え、草書で風を奔らせる。

西川春洞『百寿文』

★本書に白隠が入っていない理由がわからないのだが、もし「百寿」というなら、春洞ではなくて白隠だろう。そして春洞なら、七種の書体で千字文を書き分けたものか、もっと石刻の刀意を感じさせる書であろう。

北方心泉『教行信証』

★梧竹とちがって、心泉は自分の足で中国に二度渡り、殷周の文字を見た。もとは金沢浄土真宗の浄福寺重職である。本家中国に布教に行ったのが、かえって書の骨髄に出会うことになった。

犬飼木堂『鳶飛魚躍』

★木堂だと思って見るしかない。あえていえば、書は「面目」になるということだ。

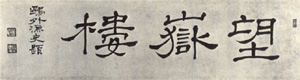

森鴎外『望嶽樓』

★端然たる隷書に雅潤な運筆。こんなふうに書ける鴎外に代わって、われわれはこの手の文人を一人として、もっていない。村上龍や村上春樹は、どうする?

夏目漱石『則天去私』

★こういう個人主義との別れ方を、ちょっとしてみたほうがいい。それには漱石がそうであったように、良寛に没頭するしかあるまい。

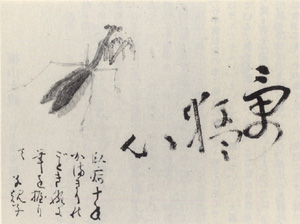

正岡子規『勇猛心』

★脇に蟷螂(カマキリ)を描いて、擦筆めいた「勇猛心」の3字を添える。これ、これ、これが子規なのだ(第499夜)。

横山大観『日本美術院の歌』

★あの大観が小学生のように天心の歌を書いた。それだけだが、その歌を書くことが大観の書道なのである。「谷中鴬 初音の血に染む紅梅花 堂々男子は死んでもよい 奇骨侠骨 開落栄枯は何のその 堂々男子は死んでよい」。

西田幾多郎『道』

★堅い筆、のさばらない用筆。寸心は幾多郎の号。よくよく見ていると、振り向きざまの道であることがわかる。

鈴木大拙『妙』

★大拙の書は作意が見える。しかしながら、それを捨てるのが禅だとは言わないところが、大拙なのである。

高浜虚子『花鳥諷詠』

★虚子の最大のコンセプト「花鳥諷詠」がこんな書だなんてがっかりだが、著者はそうは見ていない。「いかにも淡雅な風韻」があって、「高い格調を与えている」のだという。ぼくにはそう見えない。虚子の時代の俳人なら、むしろ河東碧梧洞を選びたい。

吉田茂『七言二句』

★「尚風雲に会いて時艱を救わん」とある。敗戦2年後の書だ。いまの政治家は何を書くのか、書けるのか。

寺田寅彦『消息』

★著者はこの字体が寅彦の自画像だという。そうだろう。いろいろ寅彦の書は見たが、たしかに用意の書も卒意の書もいつも変わらない。それは寅彦にとっては書も“美分方程式”であったからなのだ。

熊谷守一『天下太平』

★いいなあ、こういう境涯は。98歳で天寿を全うした72歳のときの天下太平だよ。やはり無窮無私無極。

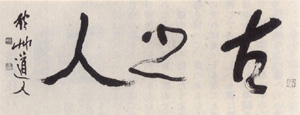

会津八一『古之人』

★左利きを右に持ち替え、徹底して書を克服し、ついに独創に達した八一は、書法や筆法よりも骨法にこだわった。だから毛筆であれ万年筆であれチョークであれ、その筆記用具にひそむ骨法で書いた(詳しくは第743夜)。こういうことは石川九楊にはわかるまい。

斎藤茂吉『驅羊老一生』

★茂吉は歌よりも書が学びにおいては正直だと見ていた。そこで歌を詠むとできるだけ書にしてみた。そして、その空隙を、また歌にした(第259夜)。

志賀直哉『妙』

★大拙と似て、似ていない。あのダンディな志賀がうんうん言っているところがとてもかわいい。

高村光太郎『智恵子抄』

★墨と紙による即興の彫塑とみるといい。即興の彫塑だから、まず眼前のプロフィールを書いた。そのプロフィールはいったい何かというに、それが文字というものの「す・がた」なのだ。

北大路魯山人『良寛詩』

★この書についての著者の見解はずばり当たっている。「みごとに罠にかかった魯山人の良寛」だというのだ。つまり自己暗示の書なのである(第47夜)。

若山牧水『幾山河』

★この書は中学の卒業のときに貰ったアルバムの表紙で見た。ヘタクソだと思った。ぼくは牧水に関しては、書よりも断然に歌である(第589夜)。

芥川龍之介『病中偶作』

★36歳までで大半をなした芥川は、書がだんだん小さくなっていった。そのことを芥川龍之介全集の月報に綴ったことがあるのだが、それを読んだある人から「たしかにひ弱になっていますね」と言われた。いや、ひ弱にはなっていない。書としては抜け始めたのだ。

吉川英治『長恨歌』

★長じてお習字をすると、こういう書になる。気をつけてほしい。けれども、それがこの人には心底の遊びだった。そういう、人に見せない書もあっていい。

梅原龍三郎『三昧』

★著者は「よほど強い精神統一がなければ、現実に作れない書である」という感想だ。えっ、そうか。そうではあるまい。あっというまの三昧ではなかったか。それを書画一致というなら、まさにそうなのだが‥‥。

棟方志功『南無』

★会津八一の書を見て発奮した。ここに迸(ほとばし)っているのは、したがって墨ではない。魂の道具の動向なのだ。出口王仁三郎や勅使河原蒼風とちがうのは、そこだ。

以上、たいへん失礼ながら勝手な感想を出入りさせた。また、ここに入ってほしかった何十人もの書の例については、ほとんどふれられなかった。

しかし明治までを区切っても、たとえば橘逸勢、醍醐天皇、藤原伊尹、後鳥羽院、虎関師錬、雪村友梅、江月宗玩、徳川斉昭、即非如一、尾形乾山、白隠、寂巌、仙崖、田能村竹田、三輪田米山、浦上玉堂、慈雲飲光、高橋泥舟、山岡鉄舟、宮島詠士、中村不折、吉沢義則、尾上柴舟、河東碧梧洞などは、中国の31人を省いても、入れてもよかった。