父の先見

ぺりかん社 1998

J.Victor Koschmann

The Mito Ideology

[訳]田尻祐一郎・梅森直之

佐藤一斎は水府学と言った。明六社の西村茂樹(592夜)が水戸学と名付けたという説もある。これは深作安文の説だった。天保学ともいわれた。

しかし、水戸学といっても、広くて、長い。決して細くはないし、短くもない。水戸の徳川光圀が『大日本史』編修を発起した明暦3年(1657)から数えても、それが完結したのはやっと明治39年(1906)なのだから、それだけで250年をこえる。これはケルン大寺院の建築期間に匹敵する長大な長さだ。

長いだけでなく、ここには日本の近世史と近代史の最も重大な変革期がすっぽり入ってしまう。そのあいだ、水戸学が日本イデオロギーの中心を動かしていたとは、言いにくい。そんなことはない。その期間のどこかにだけ水戸イデオロギーが関与したと角砂糖を数えるように限定することも、難しい。そんなこともない。角砂糖は溶けた。

水戸イデオロギーを儒学や国学の箱に収めるのも難しい。そういうふうにはパズルは嵌まらない。それらをはみ出ているとも、それらを含んでいるともいえる。しかし、水戸学はまた「一国学」ともいわれていて、どこかに追いやられているようにも見える。どこか「べつ」のところに――。

光圀は18歳のときに『史記』伯夷伝を読んで、その高義を慕って修史の志を立てた。大井松隣による代筆ではあるが、「史筆によらずんば、何をもって後の人をして観感するところあらしめん。ここにおいて慨焉として初めて史を修むるの志あり」という有名な序文がある。実際にもそのくらいの気概をもった青年だったろう。

その志はゆるがず、30歳で史局を江戸神田の別邸に設けて、広く“史人”を集め、以来、「彰考館」を編纂研究所として日本史の解明解読に努めた。こうしてゆっくりと姿をあらわしてきたのが、250年をかけた『大日本史』である。厳密にいうのなら、この修史の開始日が水戸学のおこりにあたる。ある日の編集会議が水戸イデオロギーをつくったのである。

江戸中期、その『大日本史』編纂におよそ半世紀にわたる中断と停滞があった。

そこで水戸学を、この中断を挟んで前期と後期に分けるのが研究者たちの見方になっている。この後期水戸学の集中的勃興が天保だった。だから天保学ともいった。

ところが、この前期水戸学と後期水戸学ではその思想も様相も活動も、馬と牛のごとくに大きく異なっている。前期は日本の歴史を幕府の史書とは別に独自に解明しようという馬だったのだが、後期は尊王攘夷というイデオロギーと密接に結びつく牛になった。そればかりか『大日本史』の編修方針もかなり変化して、たとえば後期においては神代の神話的出来事も史実に記述しようとした。

本書はその後期水戸学に焦点をあてて、シカゴ学派特有の方法論的な分析を加えようとした一冊である。

今夜は、前夜の陽明学につづいて、ぼくとしては長らくほったらかしにしていた水戸学をめぐる。

会沢正志斎といい藤田東湖といい、久々に目を通すものばかりなので、書くのに時間がかかりそうだが、それよりも、こういう主題をなんとか今日のインターネットの画面に走らせて、なお何かの息吹を感じさせようとすることが、そもそも陽明学や水戸学がかつてはあれほど時代のエンジンの役割をもっていたのに、いまは遺棄された戦車のように夏草に覆われているので、まるで大友克洋(800夜)の廃墟と植物を描いた劇画のようで、妙な感じがする。

陽明学が古代中世アジアに根をおろした知と行の思想の柵(しがらみ)だとしたら、水戸学は日本の古代中世に根をおろそうとして「夜明け前」に噴き出てきた知と行の早瀬のようなものかと見えるのだ。

二つとも、世の中からはすっかり忘れ去られて、歴史の一角に埋没したか、埋没させておきたい動向なのだろう。それが宿命だったとも、またその宿命を知る思想だったともいえる。

まあ、それでもいいのだが、最近はひょんなことから研究者がふえている。アメリカの研究者たちが日本儒学や水戸学に関心をもちはじめているのだ。そのこともちょっと書いておきたい。

第327夜にジョン・ダワーの吉田茂論をとりあげた。そのときはまだ出版されていなかったのだが、その直後にダワーは大部の『敗北を抱きしめて』(岩波書店)で戦後の日本と日本人を論じ、ピュリッツァー賞を受けた。おめでとうございます。

そこでダワーが、日本を議論するには“plurals”(複数者)という見方をしたほうがいい、“Japan”ではなくて“Japans”なんだと書いた。これは、ぼくの日本についての見方と一致するものだった。ぼくはそこを「一途で多様なおもかげの国、多様で一途なうつろいの国」というふうに、『日本流』(朝日新聞社)そのほかに書いた。結構なお点前でございました。

そのダワーがかつて、アメリカの対日政策と「近代化・民主化の理論」は共犯関係にあると告発して、アメリカ政府による敗戦後日本に対する政治目標が次の5点にあったという“証拠”をあげたことがある。本書の訳者である早稲田の梅森直之さんが「あとがき」にも書いている。

その5点というのは、なかなかすさまじく、①日本の左翼の信用を失わせること、②平和主義と再軍備の機運を殺ぐこと、③アジア諸国に日本の社会的優越性を感じさせ、それをもって日本人を資本主義陣営に誘導すること、④そのため、アメリカのジャパノロジストを徴用して「心理学的なプログラム」を付した教育を浸透させること、⑤日本を中国のカウンターモデルとして、不安定なアジアの発展途上国に提示すること、というものだ。

この対日政策こそ、アメリカがいまなお各国に押し売りしようとしている「近代化・民主化の理論」の原型だというのである。きっとそうだろう。きっとそうなんでございましょう、という5点だ。

こうしたアメリカ批判の学問成果は、ダワーやブルース・カミングスという研究者によって実証的な実を結んでいった。これは、ジャパノロジストがアメリカの対日政策の分析を通してアメリカを批判するという例なのである。こういう“アメリカ日本論”のたぐいは戦前戦後を通じてゴマンとあって、あまり読みすぎると、毒がまわる。竹中平蔵になる。

しかし、このような“アメリカ肩越し”の見方だけで、現在の日本を歴史的に位置づけるだけでいいのかというアメリカのジャパノロジストの批判もあった。そういう批判をして脚光を浴びてきたのがシカゴ派である。ヘルマン・オームスの『徳川イデオロギー』(ぺりかん社)、テツオ・ナジタの『懐徳堂』(岩波書店)などがその成果で、本書のヴィクター・コシュマンもその線上にいる。

かれらは一気に落下傘部隊のように日本の歴史の一角に入りこんで、そこに最新の学問的方法をぐりぐりさしこみ、それでもその走査に耐える日本社会や日本思想の特質をタフな文体で書きあげる。コシュマンも、本当かどうかは知らないが、ポール・リクールの解釈理論やミシェル・フーコーの言説理論やルイ・アルチュセールのイデオロギー理論を駆使して、水戸学に入ってみたという。

そうすると、「国体」や「名分」といった概念が、歴史のなかで実際に動きまわった航跡のようなものとしてよく見えてくるらしい。これはもはや「柵」や「背戸」としての陽明学や水戸学ではないだろう。

日本の学界における水戸学の研究のほうはどうかというと、歴史学の遠山茂樹や政治学の丸山真男(564夜)らによる尊王攘夷のイデオロギーの社会性や運動性を総合的につきとめる研究から、浮上してきた。

当たり前のことだが、動機はアメリカのジャパノロジストとは、まったく異なる。敗戦前後、いったい日本はなぜあんなような戦争をおこしたのか、なぜ「天皇」や「国体」をあんなにもふりかざしたのか。その反省を歴史学者も政治学者もせざるをえないところへ追いこまれて、その問題を解明しようとしてその奥を覗きこんだ必至の目が、水戸学の特徴を検出する作業にいたったのである。

当時、すでに「国体」という用語が水戸の会沢正志斎の『新論』から出てきたことは知られていた。しかし、その「国体」にどんな危険思想があったのか。それが悪の病原菌なのか。その決着をつけたかった。

いろいろ調べてみると、遠山や丸山は、そういった国体を孕む思想は、必ずしも幕府を転覆させようとして出てきたのではなく、それゆえウルトラ・ナショナリズムでもなくて、朱子学イデオロギーを背景とした幕藩体制立て直しの思想として登場してきたもので、そこにはかえって「名分」を重視した封建的な階統制があって、それが水戸学の特色なのだろうと考えた。

初期の国体イデオロギーそのものにはどうやら危険なものはない。その「国体」が歪んだのだとしたら(歪んだわけだが)、水戸藩の中ではなく、幕末か明治か、昭和史の中だろうという見方である。

この見方には反論が出た。水戸学は必ずしも幕藩体制の護持や立て直しのためのものではなく、もっと「前向き」のもので、だからこそ尊王攘夷のイデオロギーに結びついたのだという、尾藤正英などの見方である。

尾藤は、水戸学は幕末の一時期に影響力を発揮したのではなく、日本の近代国家の形成過程という長い射程で位置づけられるべきだと主張した。そうだとすると、水戸学は昭和史そのものの裏地としてずっと生きていたということになる。

尾藤はまた、朱子学と水戸学はかなり異なっていたこと(水戸学派はほぼ全員が儒者だった)、『大日本史』が寛政期を分岐として、前期の儒教的合理的な歴史観から、後期の神話的な歴史観に転回していることなどをあげて、前期水戸学にはたしかに「理」を重んじた朱子学の合理があったものの、後期水戸学はむしろ徂徠学や国学と接近して、かなり広範な社会思想の根っこをつくっていったのではないかと論じた。

しかし、この見方にも反対意見が出た。それはそうでしょう。

水戸学がそこまで役割をもったとはおもえないという、橋川文三や野口武彦による見解である。これが、ちょうどぼくが水戸学に関心をもったころだった。1970年代半ばくらいだろうか。

橋川は「国体」の用語は水戸から出たが、その言葉がもつ意味やイメージが広まったのは、徳川社会そのものがしだいに国家的自覚を迫られていたからで、その土壌としての要因をはずしては、水戸イデオロギーの傘を想定はできないと見た。野口はさらに広く水戸学以外の江戸の歴史家たちを比較して、水戸学の位置を上空から鳥の目で俯瞰できるようにした。とくに野口の『江戸の歴史家』(現・ちくま学芸文庫)は刺激に満ちた一冊で、『江戸の兵学思想』(ちくま学芸文庫)とともに、ぼくもずいぶん愛読した。

そこへ新たに名乗りをあげたのが、シカゴ学派だったのである。コシュマンの見方は以上のいずれのものとも、またまたちがっていた。

コシュマンは、水戸イデオロギーを名分論的朱子学が封建ナショナリズムに変形していったとも、徂徠学や国学が国家主義に発展していったとも見ずに、むしろ山崎闇斎などの「儒家神道」が水戸藩の特殊な事情のなかで複雑に再生編集されたのではないかと捉えた。

ざっとこういうふうに、水戸学研究といってもさまざまな視点が林立したのである。そこにはさらに、水戸史学会の名越時正や荒川久寿男らの皇国史観を標榜する論客や(こういうものを読むのが一番おもしろい)、また、上山春平(857夜)や山本七平(796夜)やらも加わっている。

こうなってくると、いよいよ水戸イデオロギーの正体がどこにあるのか、にわかに判定がつきにくい。誰だって、そう思うであろう。が、そうではあるのだが、実はそのように研究者たちをいまもなお南にすべく北すべく、あれこれ走らせているのが、水戸イデオロギーだとも言えるのだ。

話を歴史の順番に戻して、進めることにする。

前期水戸学についての特色のほうからのべておくが、水戸徳川二代藩主の光圀が『大日本史』の編纂を発意したのには、もともといくつかの動機があった。

幕府が林羅山・林鷲峰に命じて『本朝通鑑』を書かせていた。これは司馬光の『資治通鑑』を踏襲したもので、儒による日本史だった。中国の皇帝を日本の天皇につなげ、そこから将軍家が位置づけられるようにしたかった。この事態を光圀はほっておけなかった。実際にも、林家史学に対する水戸史学の対立は自分からおこしたようなものなのだ。

また光圀は、第460夜に書いておいたように、明朝からの亡命者の朱舜水を長崎から呼び寄せて、歴史の流れを互いにかわしているうちに、歴史におけるレジティマシー(正統性)の意味を諭された。とくに南北朝の楠木正成の忠臣性を舜水に示唆された。

そもそも日本の正史にとって北朝をとるか南朝をとるかは、日本史叙述の最大の選択だったので、光圀はその決断に挑みたくなったのだ。そしてできれば、そのような歴史記述のなかに「人倫の大義」を埋めこみたかった。その人倫とは、日本人ということである。

こうした動機があるにはあるのだが、では光圀はやがて仕上がるはずの『大日本史』に何を期待したのかというと、やはり皇朝主義を歴史の叙述のなかで浮かび上がらせてほしかったのである。

光圀という人物は、「我が主君は天子なり、今将軍は我が宗室なり」(桃源遺事)とか、「毛呂己志(もろこし=中国)を中華と称するは其国の人の言には相応なり。日本よりは称すべからず。日本の都こそ中華といふべけれ」(西山随筆)とかと書いていたような、好んで歴史的現在に立脚しつづけていたかった藩主なのである。

とうてい葵の御紋をちらつかせて諸国を漫遊する“水戸黄門”などでは、なかった。

光圀は『史記』に影響をうけたのだから、『大日本史』もそれにもとづいて本紀・列伝・志・表の紀伝体を採った。紀・伝は天皇中心の事績と主要な歴史を記し、志・表は諸分野・諸制度を扱う。これに対して『本朝通鑑』は編年体である。

フォーマットとプロトコルのちがいであるが、こと、歴史書をめぐっては、どのようなOSの上に日本の歴史情報ソフトが走るかということは、大きな差異をつくる。すでに『古事記』と『日本書紀』のフォーマットとプロトコルにおいて、この差異は噴出していた。

『大日本史』では、たとえば皇后紀を皇后伝にした。本紀から列伝に格下げした。儒教的な男尊女卑からの判断ではなくて、まさに天皇重視主義のためだった。こういうことは、編年体では描けない。記述の構造に空間的レイヤーがないからだ。

編年体は「常→変→常」あるいは「正→邪→正」というようなサイクルをもって記述する。それなら朱子学の理念にはよく適合した。しかし光圀にはそれでは不満だったのである。歴史の中に皇統の空間が漂っていてほしい。

またたとえば、大友皇子を“大友天皇”というふうに記載した。これは『日本書紀』が「名」と「実」を分断したことへの反論になっている。天皇に天皇としての「名」を与えること、それが臣民の臣民としての「分」を確立することだという思想である。

こうした『大日本史』の歴史思想は、光圀が元禄13年(1700)に死去したのちも、安積澹白(あさかたんぱく)、栗山潜鋒らに継承される。澹白は元禄6年からの『大日本史』編修の総裁、京都の潜鋒はその年に江戸に出て光圀の目にとまり、4年後に総裁になった。

最も重要な継承は、天皇を祭祀王(祭主)とみなすこと、南朝を正統とし北朝を閨統とすることにあった。

古代儒学や近世朱子学では帝王とは政治的君主であり、儒的国家のレジティマシーとはそのことが人倫として保証される血統にいることをいう。そういう儒の王ではない和の王を、歴史的に立証するにはどうするか。それが光圀が編纂者たちに手渡した宿題だった。それを水戸藩あげて組み立てようというのである。

日本の天皇において血統を保証する正統性は、もっぱら三種の神器の授受によって象徴されている。南朝の皇系はその三種の神器をもっていた。それが吉野の朝廷である。

しかし、南北朝争乱のすえ、皇統は後小松天皇のところで北朝に移った。足利尊氏(高氏)がこの移動に関与した。これは史家たるもの、覆すことができない事実である。三種の神器もそこから先は後小松天皇の系統で授受された(それが今日の天皇家に至っている)。しかるに、これでは南朝正統の記述にはならない。どうするか。

そこで、南朝がいったん三種の神器を「天」に返して、それが後小松天皇に亙ったというふうに接続させるところが、最大の眼目となった。綱渡りといえば綱渡りであるが、ともかくもこれで南北朝は帰一して、その後の三種の神器の正統性は保たれた。

実際にも、そのように記述したのだが、このため、『大日本史』は皇統が北朝に帰一した時点で記述を終えるしかなかった。はたして光圀がそれでもいいと思ったかどうかはわからないが、ここに『大日本史』の半世紀にわたる中断もおこった原因があったのである。

立原翠軒によって編纂が再開されるころは、もはや志・表は不要ではないのかというふうにもなっていた。

しかし、ここでちょっと付け加えたいことがある。

これはぜひとも留意しておくべきことであるのだが、光圀は『大日本史』ばかりを編集させていたのではなかったということだ。

かたわら、『神道集成』や『釈万葉集』や『礼儀類典』なども鋭意編集させていて、『大日本史』だけで皇朝主義を標榜しようとしていたのではなかったのだ。『礼儀類典』など、なんとも全514巻に及んでいる。四方拝・朝賀・節会などをすべて網羅したもので、橋川文三は、ここには一歩あやまれば王政復古の準備を感じさせるものがあると書いたほどだった。また、和文の精華も収集編集させていた。光圀ならやりかねない。

そういう意味では、『大日本史』の部門史ともいうべき志・表は、こういうところにすでに用意されていたともいえた。しかし、その光圀が亡くなった。

史誌編纂の中断は、光圀亡きあとの水戸学者のなかで問題になる。とくに藤田幽谷がこの史述中断と志表廃止に反意を示した。幽谷はなんとしてでも続行すべきだと譲らない。

けれども、ここには初期のころとの歴史観の連続と分断があった。もはや光圀のヴィジョンだけでは記述はしにくくなっている。水戸の史家たちは、ここでなんらかの新概念を創出する必要に迫られた。そしてこのあたりから、前期水戸学はしだいに後期水戸学に大きく変位していったのだ。

その境い目のあたりに幽谷の『正名論』があった。

これは幽谷17歳の執筆である。その早熟きわまりない才気には驚かされる。

孔子が説いた「正名」が儒学思想の根幹にあることは、前夜にもふれた。これを破れば「狂言」である。水戸学は、そこは破らない。ところが幽谷は「正名」を論じるといいながら、ここで展開してみせたのは「名分」論なのだ。

名分という言葉は中国の儒学にはない。まして「大義名分」などという言葉は、まるっきり日本製なのである。これは巧妙な「漢概念」から「和概念」への転出であり、しかもそうしなければ成り立ちそうもない、日本歴史の鍵を探るための、鍵穴の提案だった。

すぐあとで説明するが、この「名分」という鍵穴があったので、これに「国体」という鍵が突き刺せた。この鍵と鍵穴づくりには、あのインテレクチャル・ワークに勇猛な水戸藩でさえ、数十年がかかっている。だいたい、本当のコンセプトづくりというのは、鍵と鍵穴の両方を、歴史の検証の中から作りあげるのだから、そのくらいはかかるのである。

藤田幽谷の弟子に会沢正志斎が育ち、幽谷の子に藤田東湖が出た。いよいよ水戸学きっての格別の“血統”の登場である。

幽谷と正志斎の二人は初めのうちは組んで、王陽明や熊沢蕃山や山崎闇斎や荻生徂徠をどの程度に水戸学的な日本思想に“応用”できるかどうかを検討していた。

二人の水戸を代表する儒者が、陽明学、蕃山の水土論、闇斎の神儒思想、徂徠学を研究していたのは、水戸学がまったく新たな後期のステージにさしかかっていたことをあらわしている。時代は19世紀に突入する。

享和元年(1801)、千島を南下するロシアの歴史に関心をもった正志斎は、『千島異聞』を書いた。20歳である。ついで文化5年(1808)、イギリスが長崎でフェートン号事件をおこした。イギリス船がいつ常陸の海岸にあらわれるかは時間の問題だった。かれらはまだ、アメリカ人と同様、捕鯨をしていた。そこに食糧国家の資源と“原油”があったからである。案の定、文政7年(1824)のこと、水戸藩内の大津浜にイギリス人が薪水を求めて上陸した。このときの筆談通訳にあたったのが正志斎だったのである。

こうした“寄り石”のような事件はますます頻発するばかりだった。文政8年、幕府は異国船打払令(無二念打払令)を発布した。正志斎は「無二念」という表現に妙に感動する。暴走族の組の名の勢いに感じたようなものだろう。かくしてこのときとばかりに『新論』を書く。

これが日本史上初の「国体」概念の登場になる。正志斎は鍵穴にぴったりあてはまる鍵に気がついたのだった。

『新論』は序文と5論7篇からなっている。5論は国体・形勢・虜情・守禦・長計で、その国体が国家論・軍制論・経済論に分かれていた。

正志斎は地球が丸いこと、世界の主な帝国は七つあること、アメリカが日本の背後にいる「愚かな国」であることなどを、情勢論で述べる。七つの帝国とは、回教のモゴル(ムガール帝国)、トルコ、ロシア、ゼルマニア(神聖ローマ帝国=ドイツ)、ペルシア、清、日本をさしていて、これらはそのうち世界宗教戦争に突入するだろうと説いた。

まるでサミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』めいているが、何がちがっているかというと、日本は天皇を祭主とする皇国だから、永遠であるとしたことだ。

しかし永遠になるには、参勤交代を廃止し、一国一城制を中止し、大艦隊を建造し、キリスト教を警戒する必要があるとした。なんだかバラバラのような施策だが、ようするに正志斎の『新論』は、内憂と外患をともかくも串刺しにして、そこに国体の将来の安定をおこうとしたナショナル・インタレスト論なのである。

ここで国体とは「国のすがた」というほどの意味で、正志斎はそれ以上の厳密な定義はしていない。また、幕藩体制を否定する意図も幕府を転覆する意図も、まったくもってはいない。そういう意味では、ここには危険思想は見られない。鍵はまだ棒のようなもので、そこに、“くりこみ”や“えぐり”はなかったのだ。

ただ、「すがた」(体)はひたすら天皇を中心とする皇国システムによって維持できると、そこばかりを強調した。そのため大嘗祭についてもそれなりの枚数を費やして、その祝祭的正統性を説いた。

ヴィクター・コシュマンは、こうした正志斎の思想には、エリアーデのいう「祖型となる行為を再生産しうる資質」に依拠する傾向があると読みとって、「正志斎のいう国体は、単に日本人の起源や共同体の起源への、儀礼を通じての回帰という次元だけにかかわっているものではなく、〈道〉という次元での抽象化された不変の心理をも包摂しようとしている」と書いている。

コシュマンの目には、国体には、「日本国の起源が万世一系の皇統に具現されて今に続くものであることをあらわすばかりでなく、儀礼の実践を通じて、その起源を集団的に再生することの可能性」があると見えたようなのだ。

これはあまりに甘々に国体論を評価しすぎているように思えるが、いくぶんかは当たっている。というのは、正志斎は武士が在地に帰って土地を守って生きることが、こうした国体のためには最も重要な方策になるとも説いているからである。

つまりは、水戸イデオロギーは皇国思想ではあるが、皇統を入れておく聖なる空間さえちゃんとセキュリティされさえすれば、あとは各地のコミュニティ連合なのだ。

しかし、このような純粋無雑な国体イデオロギーだけで尊王攘夷が起爆するわけではなかった。そこには水戸藩の経済事情と国際情勢がからまっていた。

徳川斉昭が藩主になったのは、文政12年(1829)に兄の斉脩が病没してからである。斉昭はさっそく藤田東湖や正志斎を登用して、さまざまな藩政改革にとりくむ。

藩民の意識の充実もはかりたかった。これが藩校「弘道館」の設立となっていく。ここでは、神儒一致・文武合併のスローガンのもとに徹底教育をした。さらに藩内各地に郷校(ごうこう)も設立されていった。その数と早さは、めざましい。だが、うちつづく飢饉や農政の低迷でなかなか改革が進まない。そこへもってきて、根本的な慢性赤字があった。

定府(じょうふ)とは、江戸の藩邸に藩士の半分が常駐することをいう。水戸藩は江戸定府が許されていて、そのため参勤交代はしないですんだ。

しかしながら、江戸に毎日何百世帯もの家族が住むということは、特定期の出費にくらべて、あまりにも大変な経済負担がかさむ。これが水戸の財政を悪化させていた。

そのうえ、人心が安定しない。東湖は『回天詩史』で、江戸定府が始まってからというもの、「風俗は軽薄化し、江戸と水戸との人々の気風がくいちがって、気持ちが通じあわなくなった。文書をやりとりしても真意を疑うようになった」と書いている。

加えて、6年にわたる天保の大飢饉が重なった。家斉の文化文政期にはインフレ成長をしていた経済社会も、これで一気に冷えこんだ。幕府も12代将軍家重が老中首座に水野忠邦を抜擢して、倹約改革で乗り切ろうとしのだが、焼け石に水。むしろ水戸藩のほうがなんとか持ちこたえている。しかし、次の2発の波濤は、水戸学にとってはあまりに刺激的すぎたのである。

ひとつは天保8年(1837)の大塩平八郎の蜂起のニュース、もうひとつは天保11年(1840)のアヘン戦争のニュース。

前夜にも少しふれたが、大塩平八郎(中斎)は陽明学をもって「知行合一」を決意した革命家であった。大坂天満の与力の子に育ち、私塾「洗心洞」を開いて、つねに社会悪に挑みつづけることをやってのけていた。

いわゆる大塩平八郎の乱は、水戸でニュースを聞くだけでも大胆不敵で、かつ、どこか水戸の魂を揺さぶるものがあったにちがいない。それほどの驚天動地のニュースであった。

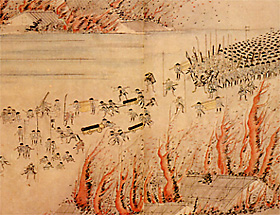

大塩はひそかに義挙の日を練ってきた。ところが密告があったらしく、急遽、前日の2月19日の寒い朝、蜂起を決行した。まず自宅に火を放つと、「救民」の大旗を掲げて2隊に分かれて大砲を引き、天満一体を焼き払いながら難波橋を渡って船場に進み、鴻池屋などの豪商を焼き打ちして、金穀を救民に散じた。

勢力はたちまち300人に達したが、その慟哭するような怒涛が大坂中心一帯に広まる寸前に、取り押さえられ、潰えた。「檄文」だけが巷に舞った。大塩はいったんは逃れたが、40日後に隠れ家を発見され、用意の爆薬に火をつけて爆死した。

三島由紀夫がこの大塩の乱の精神をこそ陽明学とよび、『奔馬』の主人公にその精神をなぞらわせていたことも、前夜にのべた。のみならず、三島の自衛隊突入と「檄文」と自決は、どこか大塩平八郎につながっている。

しかし歴史的にみれば、大塩の乱は武士が、そして知識人が、初めて兵乱をおこしたものとして特筆できるのである。祖法とされた鎖国下、白昼にこれほどの義挙がおこったことはなかった。そうか、武士が蜂起するのか。それができるのか。水戸は揺れたのである。

ちなみに、いつだったかのNHKの「歴史誕生」で大塩の密書が発見されたというスクープが提供されていた。いまその話をする余裕はないのだが、どうやら大塩は大坂の構造汚職のような真相を嗅ぎつけていて、その暴露を含めた大きな変革構想をもっていたようなのだ。大塩の陽明学には“情報の爆弾”が秘められていたわけである。三島由紀夫には、そういう計画があったのだろうか。

ところで、余談つづきで書くのだが、去年の秋ごろから、フランス文学者の鹿島茂が『一冊の本』(朝日新聞社の読書誌)の連載で、「ドーダの近代史」という痛快な議論を始めた。

ドーダというのは「どうだ!」と言ってみせる歴史観や文芸観のようなものを鹿島が面白半分に名付けたものだが、そのドーダの最初の例として尊王攘夷をとりあげた。藤田東湖や会沢正志斎の国体論や尊王攘夷論は、学と呼ぶにはまったく体をなさない代物なのに、これをドーダの視点からみると、こんなに面白いものはない。これはいったい何だろうというのだ。

そこで鹿島は山川菊栄の『覚書・幕末の水戸藩』(岩波文庫)を引き合いに出してきて、水戸イデオロギーというのは極貧の藩がそこから脱出するのではなく、その赤貧を自慢するために作り出したようなところがあるのではないか、つまりは見栄っぱりが生んだものではないか、そこに貧乏学者の意地とルサンチマンの意識が相乗効果をおこし、さらに水戸と江戸の対立が重なったのではないかという仮説を紹介する。

わかりやすくいえば、水戸が「ドーダ、こっちのほうが凄いんだ」と言っているうちに水戸イデオロギーが生じてきたというのだ。

ふん、ふん、なるほどそういう見方もあるかと感心したが、たしかに水戸藩の事情と後期水戸学は密接に重なっている。が、やはりのこと、それとともに、世界情勢とも重なっていた。アヘン戦争がおきたのだ。

アヘン戦争のニュースは、そう遠くない日に神国日本に危機が到来する前兆だった。今度は神風も吹きそうもない。実際にもイギリスはこのあと日本を狙っていた。

天保13年(1942)、幕府は薪水給与令を出し、異国船打払令を緩和せざるをえなくなる。

水戸藩のほうでは、斉昭が幕政改革をおりこんだ「戊戌封事」を将軍に上程していたが、その扱いを含めて激怒するようなことが連続し、その力は内部に向かい(外への怒りはたいてい中に向って吹きだまる)、敬神排仏の宗教政策などに転化するにつれ、藩内にもさまざまなきしみが悲鳴をあげはじめていた。そこへ弘化元年(1844)、幕府が斉昭を隠居謹慎に処分する。

ここにおいてついに水戸イデオロギーは、尊王攘夷を広く天下に知らしめる決断をもったのである。そのリーダー格となったのが藤田東湖だった。

東湖もいったん江戸の一室に幽閉されていたのだが、ここにおいて起爆する。弘化元年5月、39歳になっていた東湖は有名な『回天詩』を綴る。

三たび死を決して而も死せず。

二十五回刀水を渡る。

五たび閑地を乞うて閑を得ず。

三十九年、七処に徒(うつ)る。

こう、始まって、「皇道なんぞ興起せざるを患(うれ)えん。斯の心奮発して神明に誓う。古人云う、斃(たお)れてのち、已(や)むと」に終わる。この言いっぷりこそ、その後の明治の軍人と昭和の軍人が手本としたものである。

東湖は翌年には、これまた有名になった『正気(せいき)之歌』を書き、その年の暮からは『弘道館記述義』にとりくんだ。斉昭の『弘道館記』を解説するためだったのが、そこには東湖独自の思想が敷衍されていた。これこそ水戸イデオロギーの真骨頂というべきものである。

しかし、その真骨頂にはかなり意外なものが含まれている。それについては最後にあかしたい。

尊王攘夷という新しい言葉をつくったのはほかならず、徳川斉昭なのである。『弘道館記』に初出する。が、その尊王攘夷をイデオロギーとして動かしたのは、藤田東湖だった。

斉昭はこう書いた、「我が東照宮、揆乱反正、尊王攘夷、まことに武、まことに文、以て太平の基を開きたまふ」。これを東湖は次のようにパラフレーズした。「堂々たる神州は、天の日之嗣、世の神器を奉じ、万方(ばんぽう)に君臨し、上下内外の分は、なほ天地の易(か)ふべからざるがごとし。然らばすなわち尊王攘夷は、実に志士仁人の、尽忠報国の大義なり」。

こうして尊王攘夷の矢は放たれた。時代はいよいよ安政に入っている。その2年後、水戸を大地震が襲った。この地震で東湖が死んだ。

その直前のこと、一人の青年が萩から水戸を訪れた。平戸の端山左内に会沢正志斎の『新論』を教えられ、佐久間象山に入門して水戸の動向を聞き、矢も縦もたまらず水戸まで走ってきた吉田松陰(553夜)である。

山鹿流の兵学者の宮部鼎蔵からも噂を聞いていた。のちに史家となった那珂通高も同行している。松陰は正志斎に会い、そのころ動きはじめていた水戸天狗党のメンバーにも会った。

この松陰の水戸行は、この直後に尊王攘夷が全国に飛び散っていく最初の弾道となった。松陰自身は萩に帰るとすぐさま六国史をとりよせて夢中で読み(まだ『大日本史』は刊行されてはいない)、皇国というものが日本のなかをどのように貫通してきたかを全身に感じている。

松陰は最も遠方の水戸学衆第1期生になったのである。

ここから先の幕末の激変については、とくに付け加えたいことはない。桜田門に井伊直弼を水戸浪士が暗殺してからというもの、もはや水戸イデオロギーは知行合一どころか、水戸激派の行動ばかりになっていく。

水戸藩内も天狗党の跳梁を内部の敵として鎮圧する羽目になり、それまでながらく雌伏していた薩長土肥の口裏あわせた一斉の台頭にはまにあわず、そのエンジンは水戸の中には残らなかった。

かつて藤田幽谷が「帝室を尊び、覇府を賤しむ」と言った哲学も、すっかり外部化してしまい、水戸学こそ残ったろうが、いっさいの水戸エネルギーはほぼ消滅してしまったのである。

しかしぼくが思うには、東湖の四男の藤田小四郎が攘夷の先鋒たらんとして筑波山に挙兵したという、この元治元年3月の一事の意味が解明をするまでは(ぼくはしていないのだが)、やはり水戸イデオロギーの行方はいまなおわからぬままだとも言っておきたい気がするのだ。その気分、わかっていただけるでございましょうか。

やっと最後に、最も意外であろうことを書く。東湖の『弘道館記述義』に驚くべき援用があるということである。

それは東湖の記述のそこかしこに、本居宣長の『古事記伝』からの援用が、そうとうにしてあったということだ。むろん神々の事情からの援用が多いのであるが、なかで「別天神」(ことあまつかみ)を強調していることが、なんとも東湖らしく、また水戸的なのである。その神こそ、宣長が「別」して、創造神として君臨させた神だった。

水戸学とは、やはり「べつ」という天地のためのイデオロギーだったのではないか。それはコシュマンがいうような闇斎流の神儒一致のイデオロギーというよりも、仮に朝方にはそこから出所していたとしても、夕方にはそぞろ、宣長の神と近づいていったものではなかったのか。ま、そんなことも言っておきたかったのでございます。