ちょっと年齢を並べてみる。

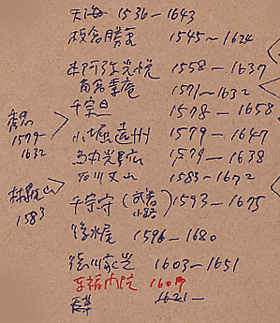

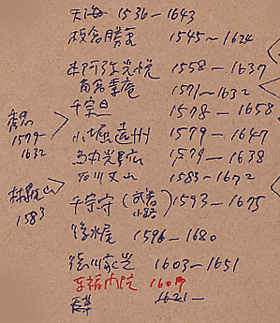

寛永元年(1624)で線を引いて年長者から順に列伝してみると、88歳の南光坊天海から、板倉勝重、安楽庵策伝、本阿弥光悦、三斎細川忠興、金地院崇伝、伊達政宗、松永貞徳、沢庵宗彭、柳生但馬守宗旦、角倉素庵、岩佐又兵衛、千宗旦、徳川秀忠、烏丸光広、小堀遠州、春日局、林羅山、石川丈山、宮本武蔵、金森宗和、千宗守、後水尾天皇、そして21歳の徳川家光、9歳の野中兼山、3歳の天草四郎‥‥というふうになる。

これだけの人士が顔を揃えた羅山・丈山・武蔵・宗和がほぼ同い歳の40歳、光広・遠州・春日局は45歳。後水尾は29歳である。顔ぶれをあらためて見ていると、文武・公武の多くの領域で新たな「型」を確立しようとした者たちがひしめいて並んでいたことを知る。「型」をつくるには、その前に「型破り」もしておかなければならなかった。寛永とはそういう時代なのである。

セイゴオメモ

寛永年間は20年におよんだ。ひとつの時代文化を形成するに足る年数である。そこで林屋辰三郎によって「寛永文化」という名を与えられた。ときに「寛永寛文」とつなげて呼ばれることもある。

とはいえ、この独得の社会文化は突然に開花したのではない。「慶長文化」が先行した。慶長元年(1596)に後水尾院が生まれ、その4年後に関ヶ原の合戦が一日で終わり、さらに豊臣家の滅亡や公家諸法度などの制定を待ってじょじょに形成されていった。

こうした時代の流れを一身にうけた象徴的人物をただ一人だけ選べといわれれば、秀忠も遠州も羅山もあろうけれど、ぼくなら後水尾に挙手したい。理由はあとにのべることでわかるだろうが、この時期、後水尾ほどに生涯を通して「時代」と「文化」の体現を迫られた人物はいなかった。

本書は、その後水尾の日々を追って寛永文化前後の基部に光をあてた熊倉さんの名著である。林屋辰三郎の寛永文化論を”脱出”したことでも話題になった。熊倉さんには『寛永文化の研究』もある。

熊倉さんが本書の起点にしたことは明確だった。天正19年に利休が切腹して「下剋上の精神」の凍結が宣言されたこと、それを肯んじない最後の勢力との拮抗と軋轢のあいだから、後水尾の宿命が始まっていたということ、そのことだ。

山上宗二によれば、利休の茶とは「山ヲ谷、西ヲ東ト、茶ノ湯ノ法ヲ破ルモノ」だった。そういう「法ヲ破ル」者の象徴として利休が切腹させられた。秀吉は、時代がすべての下剋上を終焉させていることを宣言したかったのである。天下が完全なヒエラルキーになっていることを示したかったのだ。利休はその犠牲として晒された。その5年後に後水尾が生まれたのである。

しかし秀吉はまもなく死ぬ。大陸制覇の夢は壊れ、秀頼に託した政権はまったく安定しそうもない。

ようするに天下人が死んでみてわかったことは、いまだ天下は収まってはいなかったということだ。桃山は何も完成されてはいなかったのだ。それが露呈した。五大老に分散した権力システムは、一見すると豊臣家を守るような恰好をとりながらも、各所で軋みはじめていたのだし、当時最大の実力者ともくされていた前田利家が病没すると、覇権争いはまったく五里霧中であることが知れわたったのだ。

こうした動向を見抜いたのが家康である。三成にはそこが読めてはいなかった。時代がくるりと変わった。

こうして秀吉の死の直後、後水尾の父の後陽成天皇が譲位をしたいと言い出した。体の不調を理由にしているが、譲位ののちに院政を復活したいと思っていたのではないかと熊倉さんは推理している。もし院政が実現すれば鎌倉政権以来のことになる。ミカドの転身だった。

そろそろ実権を手にしはじめていた家康は、譲位には反対である。それどころか、どうしたら禁裏の力を殺いでおけるか、公家の勢力にブレーキをかけておけるかということを入念に考えていた。のちにこの判断が『禁中並公家諸法度』の制定につながっていく。

後水尾はこういう状況の直後に、公家の頂点に立たされた青年天皇なのである。たんに和歌がうまかった、書が巧みだった、とりわけ花に執心した、修学院離宮を造営した、文化人とくまなく交流したという程度では語れない「負の宿命」を負っていた。それは、後鳥羽天皇がつねに「後鳥羽院」とよばれているように、後水尾がつねに「後水尾院」とよばれていることにあらわれている。

後水尾が早々に「院」になっていたことを語っておかなくてはならない。また、それによって徳川300年の天皇が失墜しつづけたこと言っておきたい。どうしてそんなふうになったのか。

ごくかんたんに寛永元年という時代の前後を粗述するけれど、この年、そのころまで京都を牛耳っていた京都所司代の板倉勝重が死に、徳川秀忠の娘の17歳の和子(まさこ)が29歳の後水尾の中宮となったのだった。和子の入内は、家康が「公武合体」の計画をもっていて、それをいよいよ実行に移したことを物語っていた。

入内が取り決まるまでには紆余曲折がある。家康の計画をうけて準備をすすめていたのは板倉勝重や藤堂高虎で、元和年間に14歳の和子を女御として入内させ、小堀遠州に作事奉行をさせて女御御殿を造営することまで決めていた。それがいろいろ事情があってうまく捗らず、やっとのことでの実現だった。

和子はのちの東福門院。晩年は派手な衣裳好みとして洛中を唸らせ、いわゆる”御所染め”をはやらせた。

紆余曲折があったとはいえ、和子入内と中宮決定は家康側の断然の”勝利”をあからさまに示していた。逆に、ミカドと公家たちの決定的後退を告げていた。徳川に屈せられた後水尾は拗ねている。翌年、八条宮智仁親王から「古今伝授」をうけるのだが、和歌の真骨頂を伝授されたということでは文化的には特筆に値するものの、この伝授は社会的に見ると、すでにミカドや公家に許されるのは「学問稽古」くらいなものだという諦めをあらわしている。天皇が学問稽古や慎ましい遊芸以外で自由にふるまうことは、もはや許されないものとなったのである。

こうした天皇の失墜を象徴する最後の”仕事”が、寛永3年にとりおこなわれた。後水尾の二条城行幸だ。のちに「寛永の行幸」といわれるほど有名になったものだが、有名になった理由がさびしい。これ以降、天皇が禁中を出るのは幕末の幕府崩壊までただの一度もなかったからである。熊倉さんは書いている、「つまり中世以来、幕府が天皇の権威を行幸というかたちでうけとめ、支配のテコとするパターンは、この寛永3年の行幸をもって終焉となったのである」。

寛永行幸記 鳳輦の図

これで寛永という時代がどのような社会的な意味をもって始まったかは、だいたい見当がつく。しかし後水尾にとっては、これはまだ抑圧の連打をうける序曲だったのである。締め付けはしだいに喉元をめがけていた。ついに決定的なことが寛永4年におこる。紫衣事件である。

事件は、朝廷が臨済宗や浄土宗の住持に与えてきた紫衣を、幕府が違法として剥奪したことに始まった。すでに家康は14年前に朝廷に紫衣の勅許をするばあいは、幕府が承認してからにすることを決めていた。対象は大徳寺・妙心寺・知恩院・浄花院・泉涌寺・光明寺・金戒寺。その2年後の元和元年に発せられた『禁中並公家諸法度』でも同じことが厳命された。

これに反発したのが大徳寺の強硬派、沢庵宗彭・王室宗柏・江月宗玩の3人だった。抗弁書を幕府に提出し、その方針を批判した。幕府はむろん黙っていなかった。とくに金地院崇伝は激怒し、穏健派を押さえて、反対派の処罰を決める。さっそく沢庵宗彭らが流罪になった。それから半年後の寛永6年11月8日、それまで幕府による屈辱に耐えかねていた後水尾がにわかに譲位したのである。こんな寂寞の歌を詠んでいる、「思ふ事なきだにいとふ世中に哀れ捨ててもおしからぬ身を」。ここからが後水尾天皇は後水尾院になる。34歳。

こうして何がおこったかといえば、政治的にはこれ以降、天皇の力は幕末の光格天皇の登場まで300年間にわたってひたすら沈みっぱなしになったのである。

本書には、後水尾院のことばかりでなく、その周辺がほどよく描かれている。いわゆる寛永文化の様子であるが、ぼくには二つの洛中サロンの結構がとくに気になった。

ひとつは板倉屋敷のサロンである。京都所司代の板倉勝重と息子の重宗が仕切っていた屋敷で、ここに、公家の知識を代表する西洞院時慶、町衆連歌師の松永貞徳、貞徳の息子で京都儒学の礎石を築いた松永尺五、鷹ケ峯を拝領して工房村を営んでいた本阿弥光悦、落語創始者ともいわれる『醒睡笑』の安楽庵策伝らがしきりに集い、交わった。凄いメンバーだ。しかし、たんに交わっただけでなく、これらの才能に対して板倉親子が支援とディレクションをしていた。熊倉さんは、かれらは板倉家の御伽衆的な存在ではなかったかとも指摘する。

もうひとつは鹿苑寺のサロンである。ここは後水尾の近縁でもある住持の鳳林承章がサロンの主で、詩文・芸能の才能が交流した。鳳林承章は勧修寺晴豊の六男で、終生、後水尾院のよき話し相手だった。そこへ、秀忠・家光の茶頭となった”綺麗さび”の小堀遠州、”わび宗旦”の異名をもつ千宗旦(千少庵の孫)、のちに”姫さび”の創案者といわれた金森宗和、茶家久田家二代目の久田宗利、遠州を継ぐ大名茶人の片桐石州、その家老の藤林宗源、のちに法橋の位をとった絵師の山本友我らが出入りした。承章はこれらの才能との交流を、厖大な日記『隔冥記』にことこまかに記した。

二つのサロンは図抜けていたが、それ以上に、こうした洛中のサロンの頂点に立ったのが後水尾院なのである。各所のサロンに出向いたのではない。さきにも書いたように、ミカドは行動が厳しく制限されていた。禁中で自作自演のサロンをプロデュースしたのだ。

後水尾院の禁中サロンを代表するのは立花の宴である。寛永6年1月からの半年だけで30回以上の花宴が催されている。のちに「後水尾院の禁中大立花」とよばれた。

立花を指導したのは二代池坊専好であるが、それ以上に手も出し口も出したのは後水尾院だった。「立花は面白いもので、これが好きになりだしてからは他のことは耳にも目にも入らなくて、昼夜このことばかり考えている」と側近に語っていた。だから毎日でも花会をしたかった。お触れを出し、参加人数を決め、ときに十数人、ときに五十数人で立花の出来を争うのである。壮観だったろう。招待されるのは堂上・地下(じげ)・僧侶を問わない。身分を問わずに誰もが点取り立花で腕を誇れるようになっていたようだ。

一方、後水尾院は「和学」の復興にも傾注した。儒学が嫌いだというのではないが、いっそう和学にとりくんだ。むろん和歌はプロ中のプロである。『後水尾院集』にはざっと二〇〇〇首の歌が収録されている。「鴎巣集」ともよばれる。アクロバティックな「蜘蛛手」にも長けていた。いまこれを回し読みしても、言葉の”綾”に異常に執着しているのが如実に伝わってくる。後鳥羽院以来の和歌好きで、狂言綺語に溺れることを辞さない「院」だったのである。

「蜘蛛手」

慶安4年(1651)、後水尾院は落飾する。法名は円浄、突然の落飾で、その半月前に家光が没していたため、幕府は二重の驚きを隠せなかったようだ。

おそらく幕府への見せしめというか、自分はほれこのように勝手なことをするのだという決意の表明だったにちがいない。かくて後水尾院がとりくんだのが修学院造営である。最初は衣笠山に山荘をつくる計画をもったのだが、岩倉の長谷(ながたに)に御幸した前後から、修学院に意向をかためた。

プランの経緯は資料がのこっていないのだが、当然、八条宮智仁親王の桂山荘(桂離宮)のプランが気になっていただろう。智仁親王はすでに寛永6年に没し、桂山荘はしばらく荒廃していたのだが、二代智忠親王が中書院と新書院を完成させていた。記録によれば、後水尾院はその桂を3度にわたってお忍びで”視察”に行っている。

しかし、熊倉さんは修学院のモデルは嵯峨院だったのではないかと見ている。嵯峨院とは嵯峨天皇が造営した離宮で、のちの大覚寺のことをいう。理由はひとつ、修学院山荘には浴竜池という人工の大池があることだ。

修学院離宮は、広大な山麓に上・中・下の茶屋が小径でゆっくり結ばれるという、まことに宏壮で細心の独創的な構成になっている。

下の茶屋は池の端をめぐって”数寄の書院”というべき「寿月観」が待ちうけ、いまはないのだが当時は「蔵六庵」があった。その東門を出ると田園風景が広がり、そこをへて中の茶屋の「楽只軒」(らくしけん)に入る。後水尾院が皇女朱宮(あけのみや)が出家したいというので贈った御所である。いまは林丘寺になっている。客殿に”天下三棚”のひとつ「霞棚」があって、いかにも女院御所の趣向に富む。

この中の茶屋を出ると、ふたたび田園がゆるやかなスロープ状に広がって、しばらくすると突如として大池「浴竜池」があらわれる。ここを含んで約4万平米におよぶのが上の茶屋である。ぼくが最初にここを訪れたのは小学校5年のときだったが(俳句会だった)、なんだかこの世の光景とは思えなかった。最高位置に「隣雲亭」が、中の島には「窮邃亭」が、いまは失われているが「止々斎」なども配された。その向こうが比叡山である。

おそらく日本のどこにもない光景だといってよい。かつて熊倉さんは「あれは、やっぱり霊域というコンセプトじゃないかと思うのね」と言っていた。たしかにこの世のものとは思えない。

しかし修学院を造営してのち、後水尾院の体調はしだいに衰えていく。しばらく風流の極みを遊んでいるものの、もはや華麗な遊宴を主宰するというほどではなかった。池の舟遊びと茶の湯に遊宴の趣向が移っていた。寛文4年には窯が開かれ、いわゆる修学院焼きが始まっている。

その陶芸風情を見ると、再晩年の後水尾院が寂寥の中にいただろうこと、あるいはあえて「侘び」から「寂び」への胸中の移行をはたそうとしていたのかもしれなかったことが、偲ばれる。

附記¶熊倉功夫さんは精神の貴族であって、遊芸文化を見極める達人である。茶の湯の奥にひそむすべての可能性の開示者であって、真のかぶきものの庇護者である。講談社の『アート・ジャパネスク』編集期に親しくなり(筑波大学の助教授だった)、京都に移って国立民族学博物館で展示企画を担当するようになってからは、ぼくからすると、何かにつけて「数寄の文化」に関することは熊倉さんにお願いをするという”しきたり”になった。そのように”仕来り”をもって何かを願いたくなるのが、熊倉さんと”仕事”をするときの”仕様仕立て”なのである。

著書も編著もまことに多い。初期の柳宗悦の研究をはじめ、あまり知られていない西川一草亭や高橋箒庵の研究、日本料理やちゃぶ台や風呂敷の研究もある。ぼくが影響をうけた著書として、『民芸の発見』(角川書店)、『大正茶道記』『昭和茶道記』『南方録を読む』(淡交社)、『近代数寄者の茶の湯』(河原書店)、『寛永文化の研究』(吉川弘文館)、『文化としてのマナー』(岩波書店)、『茶人と茶の湯の研究』(思文閣出版)などをあげておく。いまは林原美術館の館長さんである。