父の先見

思考の違いはいかにして生まれるか

ダイヤモンド社 2004

Richrad E. Nisbett

The Geography of Thought ―― How Asians and Westernerns Think Differently 2003

[訳]村本由紀子

編集:中嶋秀喜

装幀:重原隆

エピダウロスには丘陵の中腹にいまも14000人を収容する古代劇場が遺っている。古代ギリシア人の栄光と挫折と葛藤をめぐる演劇が長期にわたって演じられた。オリンピアの祭典では個人の身体能力を競って、代表選手たちの矜持が誇らしげに開示された。

古代ギリシア人は「自分自身」に対する信念をもっていた。個人主義という考え方を生み出したのがヘブライ人だったかギリシア人だったかはわからないが、すでにホメロス(999夜)の『オデュッセイア』や『イーリアス』には登場人物一人ずつの全き個性が綴られていた。古代ギリシアはこれを発展させた。

自分自身に対する信念というのは今日でいう「主体性」のことである。この個人と主体をめぐる意志のようなものは、その後の西洋で「議論する」「討論する」というコミュニケーション・スタイルを支えた。

スコーレ(schole)の蠢動だった。スコーレは社会の基礎工事の工法になった。プラトン(798夜)はソクラテスから継承した「対話」を重視したが、なぜ、そうしたかといえば、対話はスコーレ(議論)の前提だったのである。そのうち、そこにイデア(理念)が芽生えた。それをアリストテレス(291夜)は幾つかの思考分野に沿って言葉によって論理(ロゴス=ロジック)の建造物に組み立て、それらを大きくはフィジックス(自然学)とメタフィジックス(形而上学)に仕立て上げた。

アリストテレスはそのような論理をもって議論する場を「学校」(スコーレ)と捉え、そのように学びあうことを「アカデミア」と名付けた。スコーレは議論であって、学校であって、そしてアカデミックな知識の体系となって、西洋社会のルールとなっていったのである。

その後の西洋の歴史文化は、一言でいえばその踏襲と修正と補充ばかりだ。

西洋における「主体性」は、東洋にとってはおそらく「調和性」である。東洋が主体的なことを極端に軽視したわけではないが、だいたいは「集合的な主体性」を重んじた。「個別知と集合知の持ち合い」を重んじた。

ヨーロッパでもむろん調和はめざされたけれど、ピタゴラスのプロポーション(比例関係)やバッハ(1523夜)のハーモニー(和声関係)がそうであったように、それは「世界が欲している調和」ないしは「上に向かう調和」というもので、すぐれた才能の持ち主が表現として到達するべき美しいものだった。

東洋での調和はそうではない。周辺意識と寄り合う調和を重視した。そういう調和は個人の才能の開花としてでなく、とくに美しいわけでもなく(茶道やお茶屋は美しくなっていったが)、人々の生き方や暮らし方や日々のコミュニケーションそのものに出入りした。

東洋人はポレミック(議論好き)ではないだろうか。そんなことはない。ぼくがインド人や中国人や韓国人と話して感じるのは、意見を言うのにあたってかなり喧しいということだ。酒呑みも喧しい。

だからというのではないが、東洋だってもちろん議論は好んだわけである。好んだが、中国の諸子百家やインドの六派哲学がそうだったように、それらを総合して共通のロジックをつくるようなことはしなかった。

理念はつくらなかったろうか。これまた、そんなことはない。もちろん、いろいろの理念を掲げた。プラトンやヨーロッパ哲学が定義した理念とは異なってはいたけれど、孔子や儒教儒学者は五常(仁・義・礼・智・信)のような理念を掲げ、インド哲学はブラフマン(梵)とアートマン(我)の合致(梵我一如)をめざし、仏教は「真如」や「縁起」を謳い、老子(1278夜)や荘子(726夜)は「道」や「無為自然」を唱えた。しかしそれらは、来たるべき社会や制度の核となって東洋論理の普遍性を確立するためのものではなかった。世の中や世間にあればいいものだ。

日本思想も合理的なイデオロギーの核をつくろうとしなかった。神仏の習合や儒学の日本化に見られるように、世の中や世間にはいろいろな見方があってよく、日本人はそれらの「取り合わせ」をおもしろがった。

つまり総じて東洋は「普遍的な規則性」を確立したいというふうにはなっていかなかったのだ。孟子もナーガルジュナも聖徳太子も「中庸」や「和合」のほうを尊んだ。そのため西洋のような普遍的な哲学や合理的な科学の確立や、数理や高等数学の樹立には向かわなかった。

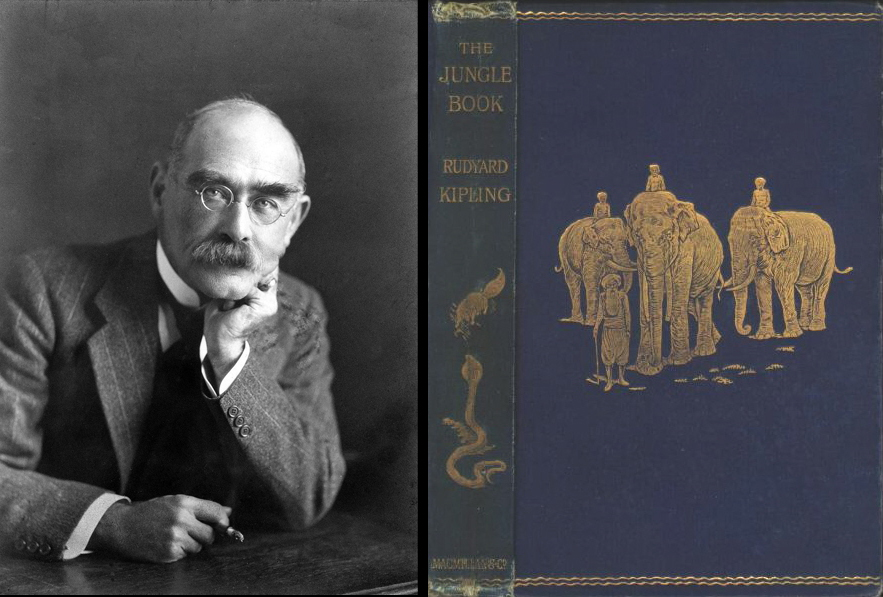

ラドヤード・キップリングが『東と西のバラード』の冒頭に、「ああ、東は東、西は西、両者が交わることはない。大地と空とが神の審判の御前に、並んで立つそのときまでは」と書きつけて以来、東と西の社会文化の互いに譲らないような対比の構図について、これまでゴマンと議論されてきた。

そのたびにユーラシアが割れて、“East is East, West is West”がくりかえされてきた。

キップリング自身がボンベイ(ムンバイ)に生まれて5歳までをすごし、ロンドンで教育をうけて、東西をまたぐ独特の感性を磨いた。父親は建築工芸の先生である。19世紀末の英領インドの植民地の日々と、ヴィクトリアン・インベンション(ヴィクトリア女王時代)の大英帝国の栄華との両方にキプリングがいたことは、この作家に一方で『ジャングル・ブック』などの文明の時間差の物語化を思いつかせ、他方で「東は東、西は西」の刻印を表明させたのだろう。英語圏の作家として初めてノーベル賞を受けたことも、キップリングの内なる使命を芽生えさせた。

キップリングの新婚旅行先がマンハッタン建設中のアメリカと「鎌倉の大仏」の日本だったことも、この作家の「東は東、西は西」を決定づけた。出自がアメリカではないオバマ大統領が日本の印象を、端的に「鎌倉の大仏」(東)とそこで口にしたアイスクリームの味(西)で語るのをニュースで見たとき、ぼくは、ああ、これはキップリングそのままだなと思ったものだ。

西洋と東洋をくらべた記述は、かなりある。ヘロドトスがすでにしてそうだったし、イブン・バトゥータもマルコ・ポーロも、ルイス・フロイスもエンゲルベルト・ケンペルも、“East is East, West is West”を驚愕と奇異の目をもって縷々叙述した。

そもそも歴史学や人類学や宗教学の前提がそういうものなのだ。東西の文明文化の比較をフォーカスした和辻哲郎(835夜)からハンチントン(1083夜)まで、トインビー(705夜)から中村元(1021夜)まで、比較文明論や比較文化論は「東は東、西は西」の特徴とその訂正を試みるために発達してきたようなものだった。

それでもヨーロッパはエドワード・サイード(902夜)の言う「西が東をエキゾチックな二項対立で片付けがちなオリエンタリズム」を長らくはびこらせた。オクシデント(西洋)とオリエント(東洋)は互いに歪んだ憧憬と偏見があって、なかなか融合しなかったのだ。

明治維新の欧化政策で「東に西を接いだ日本」にも、日本人の矜持と特徴を浮き彫りにしたくて「東と西」「欧米と日本」をあやしげな比較論法で論じる者がひっきりなしにあらわれた。

初期の福沢諭吉(412夜)の『西洋事情』や岡倉天心(75夜)の『東洋の目覚め』などはまだしも大らかだったが、芳賀矢一の『国民性十論』や大町桂月の『日本国民性の解剖』あたりから、東西比較というより日本人の国民性をさまざまなメルクマールで特徴づけるようになった。

芳賀が挙げた日本人の国民性とは、忠君愛国、祖先を崇び家名を重んず、現世的実際的、草木を愛し自然を喜ぶ、楽天酒楽、淡泊瀟洒、繊麗繊巧、清浄潔白、礼節作法、温和寛恕、の十性だ。あまりにも美化しすぎていて肯じることをためらうが、桂月はこれにさらに「死を軽んず」「恥を知る」「義に勇む」「雅致に富む」などを加えた。

なぜここまで自惚れたかといえば、折からドイツ皇帝やロシア皇帝が言い出した「黄禍論」(イエローペリル)に対するに、その逆の「白禍論」を主張するべく、極端な日本主義を標榜するようになったことが手伝った。

欧米の知識人たちが新たな“East is East, West is West”をもちだすようになったのは、やっとシュペングラー(1024夜)の『西洋の没落』以降のことだった。

世界を大規模な戦争に巻き込んだ西洋のソーシャル・ロジックに疑念がもたれはじめ、あえて「東」を意識する文明思想が頭を擡げるようになったのだ。マンダラとタオに関心をもったカール・ユング(830夜)、機械的技術文明に抵抗したマハトマ・ガンジー(266夜)、道教研究に打ち込んだ宗教学者のアンリ・マスペロ、大著『中国の科学と文明』にとりくんだヨゼフ・ニーダム、日本美術の独創性をいちはやく称揚したアンドレ・マルロー(39夜)、日本大使となったエドウィン・ライシャワーらの見解には、その旗印(さまざまな模様ではあるけれど)が如実に見える。

一方、構造主義のレヴィ=ストロース(317夜)やメキシコのオクタヴィオ・パス(957夜)は、「西」に対してあえて「南」を意識した。

西洋人が「木を見る」のに対して、東洋人には「森を見る」傾向があると言われるようになったのが、いつごろのことだったかはわからない。

ぼくがそのことを意識するようになったのは鈴木秀夫の『風土の構造』『超越者と風土』(大明堂)を読んでからで、これで目を洗われた。のちの『森林の思考・砂漠の思考』(NHKブックス)のころは、「木を見る西洋、森を見る東洋」という見方は、もう広がっていた。その後は安田喜憲の『蛇と十字架:東西の風土と宗教』(人文書院)や『東西文明の風土』(朝倉書店)などがしきりに「木の西洋、森の東洋」を力説した。

感性文化としての「東風」が意識されるようになったのは、アレン・ギンズバーグ(340夜)やジャック・ケルアック登場以降のアメリカ人によるものだったと思う。

とくにヒッピー・ムーブメントやロック・カルチャーが勢いをもって、アメリカ人が禅やタオイズムを通して「スピリチュアル」を気にしはじめたことは、ビートルズのベナレス詣が世界中の話題になったように、ポップカルチャーの中での「木と森の対比」を促進させた。このことは日本や韓国や中国にも逆流した。日本のマンガやファッション、中国や香港の映画、韓国の現代アートはその反映を雄弁に物語る。

そこには日本の例でいうなら、大島渚や篠田正浩らの映像文法、土方巽(976夜)の暗黒舞踏や唐十郎のテント演劇、川久保玲や山本耀司らのカラス・ファッション、石森章太郎から大友克洋(800夜)におよぶ劇画感覚と「花の24年組」に始まる少女マンガの系譜、大滝詠一・井上陽水・ユーミンとつながっていったポップミュージックの台頭などがあった。

ぼくはこの流れに李禹煥(リ・ウーハン)のドローイングアート、エイドリアン・ゼッカのアマンによる「森を見るリゾート」の展開、鬼の大松による女子バレー、野茂とイチローの野球、オタク文化などを加えたい。

こんな具合だったので、昭和から平成にかけての日米欧漢のチャンポンは、けっこうおもしろかった。つんくが「シャ乱Q」というカタカナ・漢字・英文字をまぜたバンド名で登場してきたときは、「ついに、きたか」と感じたものだ。日本は万葉仮名以来、このチャンポンなのだ。

それなら東西の文化比較や感性の融合についての議論がおもしろくなってきたかといえば、そんなことはなかった。ロバート・ホワイティングの『東京アンダーワールド』(角川文庫)、イアン・コンドリーの『日本のヒップホップ』(NTT出版)などの例外をのぞくと、多くは退屈でこれみよがしで、表面を上滑るか、事実の列挙にすぎないことが多い。

とくに日本側の議論にはたいていがっかりする。きっと土居健郎の『甘えの構造』(弘文堂)、中根千枝の『タテ社会の人間関係』(講談社現代新書)、加藤周一の『雑種文化』(講談社文庫)、山崎正和『柔らかい個人主義の誕生』(中公文庫)などに、いつまでも足をとられていたのではないかと思う。あるいは欧米社会学のカテゴリーで日本の特性を説明しようとしたからだ。いずれこのあたりの紆余曲折については、南博の『日本人論』(岩波現代文庫)などで補いたい。

本書は西洋と東洋を「分析的思考」と「包括的思考」の対比で捉え、それを心理学的実験やヒアリングや検証エクササイズのデータにもとづいて“実証”しようとしたものである。

残念ながら、東西文化論や東西感性論に新たなクサビを打ち込むようなものではない。西洋と東洋を歴史文化的に比較したのではないし、キップリングの諦観テーゼに応えようとするものでもない。著者のリチャード・ニスベットと多くの研究協力者たちによる心理学的な調査をもとに、西洋的な「木を見る思考」と東洋的な「森を見る思考」の対比を炙り出したにすぎない。

ただそれを最近の数々の調査にもとづいて、行動心理学的あるいは社会心理学的に比較した。だから既存の研究成果とともに、著者の研究グループの調査もさまざまに援用されている。ニスベットが所属するミシガン大学を足場に、北京大学、京都大学、ソウル国立大学、中国心理学研究所などの研究生たちによる分析結果が動員されている。

本書は2003年に刊行されたものだから、21世紀の東西の社会文化行動比較の研究報告のようなものなのだが、読んでみて驚いたのは、行動心理学や社会心理学や文化心理学の手法を凝らしてアメリカ人・ヨーロッパ人・中国人・韓国人・日本人を対象にした認知心理的な調査結果が、ずっと以前から歴史文化的に語られてきた相違をあいかわらずなぞっていたということだ。つまり、いまもって北半球の社会文化は“East is East, West is West”のままに習慣化されていたのである。

本書に紹介されている調査結果を、西洋人をWに、東洋人をEとして紹介しておく。がっかりしないでいただきたい。

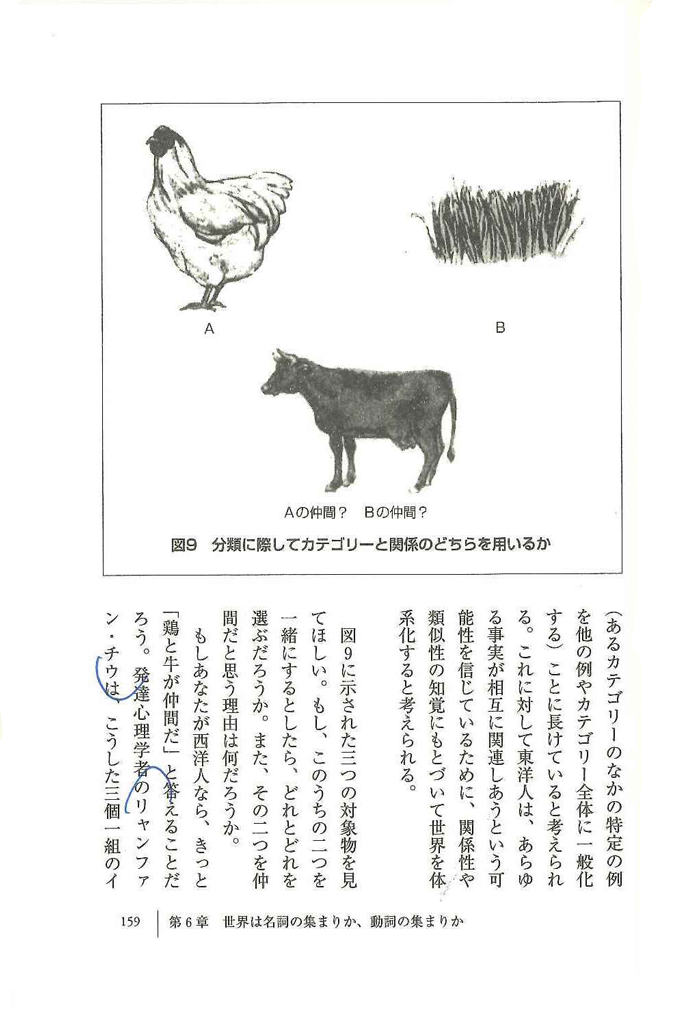

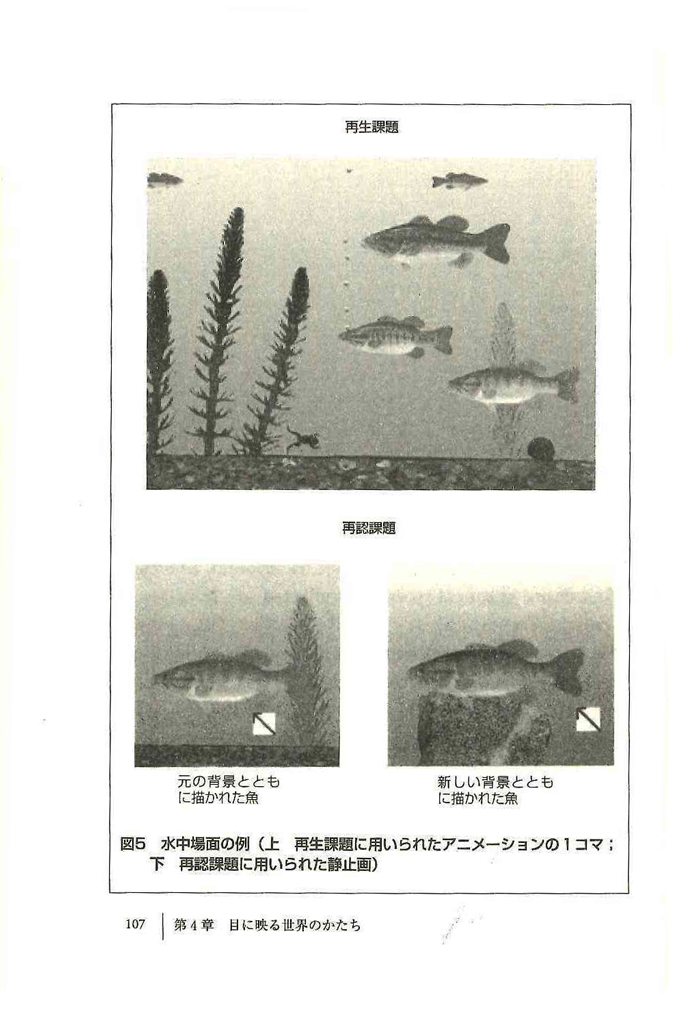

たとえば、西洋人(W)は対象物に注意を払い、東洋人(E)は背景に注意を払う。Wは世界の成り立ちを構成的に見て、Eは関係的に見る。Wは環境を思いどおりに改革できると思い、Eは環境との融和をはかる。こんなふうなのだ。

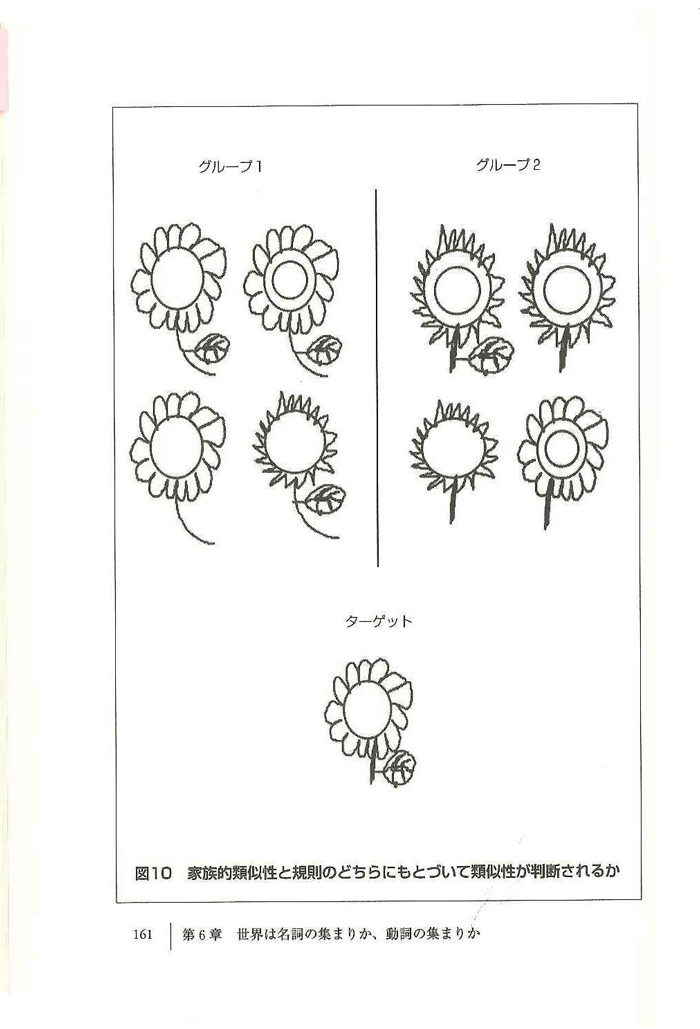

また、Wは安定を好むが、Eは変化を好む。Wはカテゴリーを次々につくりだし、Eはメタファーをさまざまにつくりだす。Wは統計処理がうまく、Eは後知恵に加担する。Wは科学的証明に長け、Eは技能の完成に耽る。Wは他人をパラドキシカルに追い込みがちになり、Eは他人の矛盾の露呈に同情的になる。Wの幼児は名詞をおぼえるのがはやく、Eの幼児は動詞を使うことに長けていく。Wはロジカルな施行が強く、Eはコンテキストのなかで判断をする‥‥等々、云々。

こんなことは、ずっと以前から言われてきたことなのだが、新たな21世紀の調査結果もこのことを著しく強調した。これにはさすがに唖然とさせられた。おそらく認知テストの狙いが設問の分岐点が調査研究者たちの既存のフレームを出ていなかったせいだとは思うけれど、それにしてもあいかわらずの「西は西、東は東」だった。

もっとも、次のような調査結果をどう見るかというと、少々興味深い議論がしたくなってくる。いちいち論評したいところだが、これをどう感じるかは、諸君におまかせすることにする。

(a)韓国人はアメリカ人とくらべて雇用主の気持ちや態度にずっと敏感である。カナダ人は社会での位置づけのほうに注意が向く。(b)しかし仕事場での自分のロイヤリティはアメリカ人やカナダ人は圧倒的に高く、「マイクロチップを作る会社にいる」「成長が鈍化している仕事場で成果を上げたい」「上司には頼れない」などというふうになり、中国人・韓国人・日本人は「仕事中はまじめになっている」「仕事仲間といると楽しい」「自分の役割はたいしたものじゃない」というふうになる。

(c)そのせいかどうか、カナダ人やフランス人は成績がよかった類似の課題に向かい、日本人は悪い成績の課題の克服に向かうのである。

(d)アメリカの乳幼児は両親のベッドとは別に眠り、東アジアの乳幼児は親とともに眠る。(e)子供たちに分野別のアナグラム(文字の並び替え)のテストをさせると、欧米系は分野の選択に自分でかかわろうとし、東洋系は母親や先生のヒントに従ったり、それをほしがったりする。(f)アクアリウム・アニメを観察させると欧米系の子は魚に注目し、東洋系の子は子供でありながら水槽の中の背景のアイテムをよくおぼえている。

(g)ハムデン=ターナーとトロンベナールスの有名な実験だが、西洋人はだいたいが抽象的な規則を好んで、その原則を曲げることを嫌ったり、そうする者を非難するが、東洋人はおおむね「規則に縛られる」という気分が強く、そういうルール型の社会は融通がきかないと思う。

(h)マーケティング調査のサンピル・ハンとシャロン・シャヴィットがアメリカと韓国の雑誌広告を比較したところ、アメリカの広告は「群集をかきわけてわが道をいく」ふうのものが多く、韓国は「人々をもっと近づける方法があります」ふうのものが多かった。韓国はどうやら集団主義だったのである。

(i)一方、ウェンディ・ガードーナーらはプライミング効果の調査をして、西洋が相互独立的なプライミングに弱く、東洋が相互協調的なプライミングに染まりやすいという結果を得た。

(j)今井むつみとディードレー・ゲントナーの「ダックス」調査では、「これがダックスです」という見本の或る物を見せておいて、次に二つのトレーに形が同じものだが材質が違うもの、材質は同じだが形が違うものを別々に置き、どちらをダックスと思うかを言わせるのだが、アメリカ人はほとんど同じ形のものを選び、日本人は材質が同じものを選んだというのだ。(k)西洋人が彫像を見ているとき、アジア人は木の肌や石の風情を見るという結果もある。西洋人は対象実体の連続性に向かい、アジア人はそれをつくっている材料に関心をもつのである。

(l)企業の定義をめぐる調査は、「企業はさまざまな職務と仕事をこなすためのシステムである」(アメリカ・カナダ・オーストリア・イギリス・オランダ・スイス人)、「企業は人々が集まって働く場所である」(日本・シンガポール)、「企業は仕事のために人々が分業するところである」(ドイツ・フランス・イタリア・北ヨーロッパ・東南アジア)に分かれた。

ようするに、Wは「発信機」的で、Eは「受信機」的なのである。まあ、それはそうだろう。Wは「獲得する地位や役割」に関心が高く、Eは所属する属性による地位や役割を大事にするのだ。これも、まあ、そうだろう。

これらの傾向が「選ぶ西洋」「合わせる東洋」という特色を見せていることも、あまりにもわかりやすい。しかし、社会心理学者たちの実験に文句をつけるわけではないが、はたしてこれらから何を学べばいいかというと、困ったことに一歩も前進できないようなのだ。

おそらくビッグデータ解析とAIが広まってこれらを代行調査をするようになると、もっとこうした傾向が強く出てくるにちがいない。認知テストも厖大なデータにもとづくことになるだろう。けれどもそこからは、ギンズバークも土方巽も山本耀司も突出してきっこない。

われわれはもう一度、文明と文化の箱の中のものをぶちまけて、そこから愉快で痛快なリプリゼンテーションを再編集するしかないのではないか。そう、言いたくなる。さもなくば、アイテムとシンボルによる東西文化比較などやめてしまうことである。太古このかた今日に至るまで、木と森は「かわる・がわる」に見るものだ。そのどちらかしか見てなかっただなんて、ネアンデルタールも幼児もしてこなかったことなのである。

⊕ 木を見る西洋人 森を見る東洋人 ⊕

∈ 著者:リチャード・E・ニスベット

∈ 訳者:村本 由紀子

∈ 発行所:ダイヤモンド社

∈ 装幀:重原隆

∈ 制作進行:ダイヤモンド・グラフィック社

∈ DTP:インタラクティブ

∈ 印刷:慶昌堂印刷

∈ 製本:本間製本

∈ 編集担当:中嶋秀喜

∈∈ 発行:2004年6月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 目次

∈∈ 日本語版への序文

∈∈ 序章 世界に対する見方はひとつではない

∈ 第1章 古代ギリシア人と中国人は世界をどう捉えたか

∈ 第2章 思考の違いが生まれた社会的背景

∈ 第3章 西洋的な自己と東洋的な自己

∈ 第4章 目に映る世界のかたち

∈ 第5章 原因推測の研究から得られた証拠

∈ 第6章 世界は名詞の集まりか、動詞の集まりか

∈ 第7章 東洋人が論理を重視してこなかった理由

∈ 第8章 思考の本質が世界共通でないとしたら

∈∈ エピローグ われわれはどこへ向かうのか

∈∈ 謝辞

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 注記

∈∈ 引用文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

リチャード・E・ニスベット

エール大学助教授、ミシガン大学准教授を経て、ミシガン大学心理学教授(セオドア・M・ニューカム冠教授)に。アメリカ心理学会科学功労賞、アメリカ心理学協会ウィリアム・ジェームズ賞、グッゲンハイム・フェローシップ受賞。2002年、同世代の社会心理学者として初めて全米科学アカデミー会員に選ばれる。『Culture of Honor(名誉の文化)』(共著)をはじめ、著書、論文多数。ミシガン州アナーバー在住。