1975年2月、カリフォルニア州アシロマに28カ国140人の生物学者が集まった。科学史上にその名を残したアシロマ会議だ。発端は、遺伝子組み換え技術を開発したポール・バーグが腫瘍学のロバート・ポラックにその危険性を指摘されたことにあった。最初は反発したバーグだったが、ポラックに縷々説得され、ジェームズ・ワトソンらと連名で組み換えのガイドラインに関する国際会議を呼びかけた。

1975年2月、カリフォルニア州アシロマに28カ国140人の生物学者が集まった。科学史上にその名を残したアシロマ会議だ。発端は、遺伝子組み換え技術を開発したポール・バーグが腫瘍学のロバート・ポラックにその危険性を指摘されたことにあった。最初は反発したバーグだったが、ポラックに縷々説得され、ジェームズ・ワトソンらと連名で組み換えのガイドラインに関する国際会議を呼びかけた。

喧々諤々の会議は、その後のバイオテクノロジーとバイオハザードの将来に多くの岐路と危惧が待ち構えているだろうことを予告した。

遺伝子組み換えの植物や動物が生態系に放り出されたらどうなるのか。代替肥料や代替燃料が生物情報プログラムの特許を独占したらどうか。もし危険な遺伝子を組み込んだバクテリアやウィルスが撒き散らされたらどうなのか。疾病を遺伝子治療によって治すべきなのか。もしこのまま動物やヒトのクローニングが進んだら「チンプヒューマン」(半分チンパンジーのヒト)が出てくるのか。受精や受胎はいったいどこまで人工的になりうるのか。若い親たちが次々に赤ん坊を「特注」するようになったらどうするか。遺伝子バンクが金融力に匹敵する力をもったらどうなっていくのか。いったいバイオ・レメディエーション(生物的環境浄化)なんて必要なのか、などなど。

アシロマ会議

遺伝子組換えに関するガイドラインが議論された会議。28か国から140人ほどの専門家が参加した。

生物学者たちは遺伝子工学の発達によって、自分たちが「悪魔と契約を結んで魂を売り渡したファウスト」になることを危惧し、警戒した。これは生物たちに「遺伝子ミシン」を入れて裁縫してもいいのかという危惧に対する警戒である。

当然の危惧と警戒だった。とはいえしかし、どうにもはっきりしないことがあった。それは、こうした遺伝子による生体ミシン技能はこれまで文明がX線照射や抗生物質や麻酔薬や人工心臓やドーピングを受容してきたことと、いったいどこがどこまで違うのかということだ。結局、危惧と警戒をよそにバイテク産業が疾駆しはじめ、それが高度情報資本主義と混成してバイオキャピタル化していった。

生体ミシン技能は人類の文明とともにずうっと継続されてきたものだとも判断されうるのだ。仮りにそうだとすると、問題は遺伝子工学によって様変わりした医療や薬剤そのものにあるというより、これを資本に組み込んでいる「しくみ」と「からくり」にあるらしい。

アシロマ会議は1973年に米国エネルギー省(DOE)がヒトゲノムの配列決定計画を発表し、国立衛生研究所がヒトゲノムのマッピング解析に乗り出してヒトゲノム局を発足させたのを受けたものだ。

受けてはいたものの、その後の事態は大半の危惧を吹き飛ばしていった。生物化学者も企業も病院も、「みんなで渡ればこわくないファウストたち」になって、バイオテクノロジー流出の大号令のもと、バイオキャピタルの傘を広げていった。

控えめだったのは80年代の遺伝子スプライシング技能の開発やスーパーマウスやキメラの実験が世間を騒がせたあたりまでだった。90年代後半に入ってスコットランドの発生学者イアン・ウィルムットが世界初の体細胞クローン羊の「ドリー」を誕生させてからは(1996)、なりふりかまわずバイオテクノロジー全盛期に突入していった。F1技術(一代交配種づくり)は、これをなんなく食品や飼料に導入した(1608夜・1609夜・1610夜)。まさに「種が危ない!」だったが、勢いはとまらない。ドリーの2年後にヒトES細胞が誕生し、2000年にはヒトゲノムの塩基配列がほぼ解読された。

本書はそうしたバイテクの嵐が吹きまくってからの2006年に書かれた。基本になったのは2002年にMITに提出された博士論文にもとづいている。だから、その後の状況の10年ほどの進展については展望できてはいないが、それでも「こんなことでよかったのか」という大疑義をもって、存分の大鉈をふるっている。

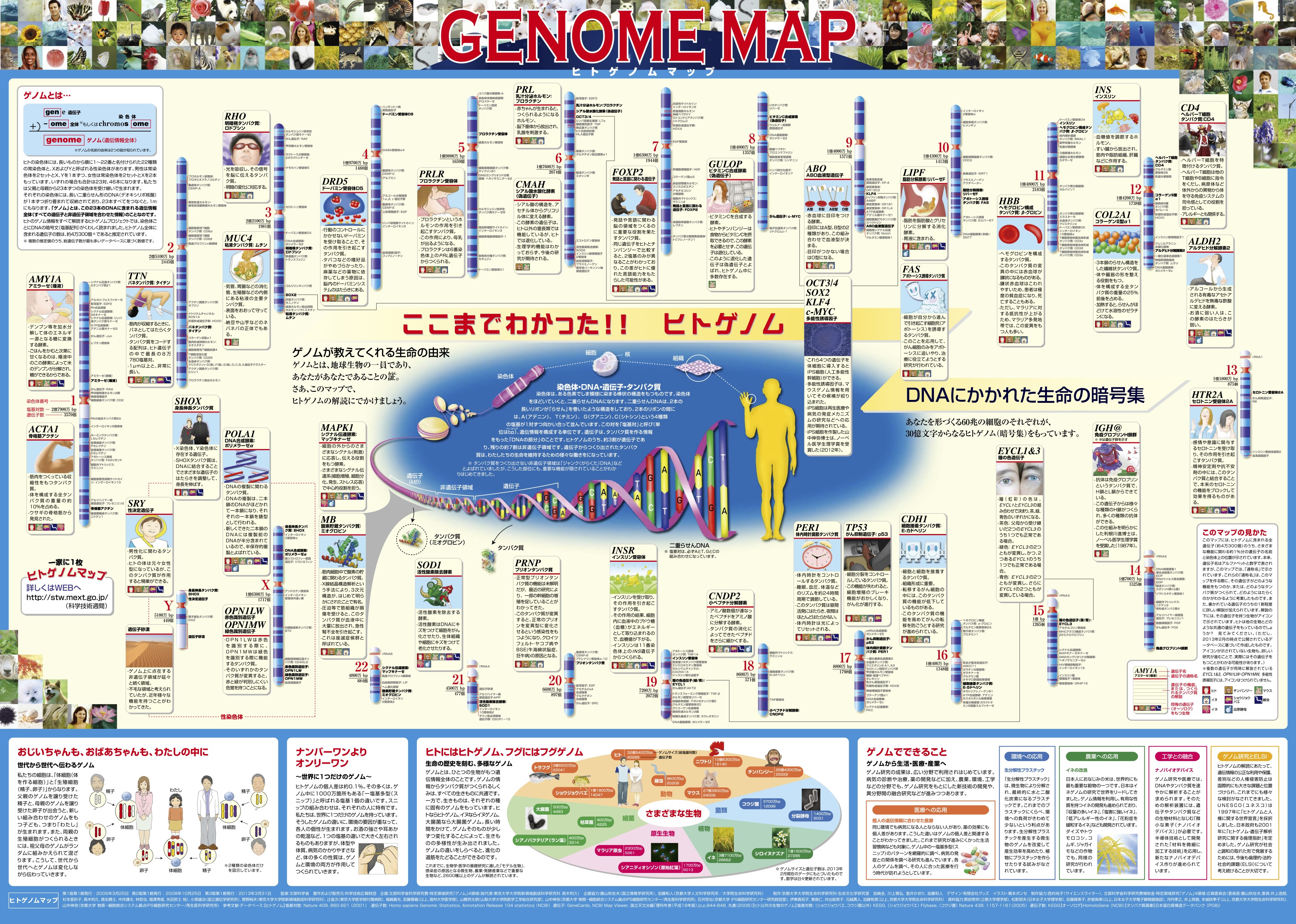

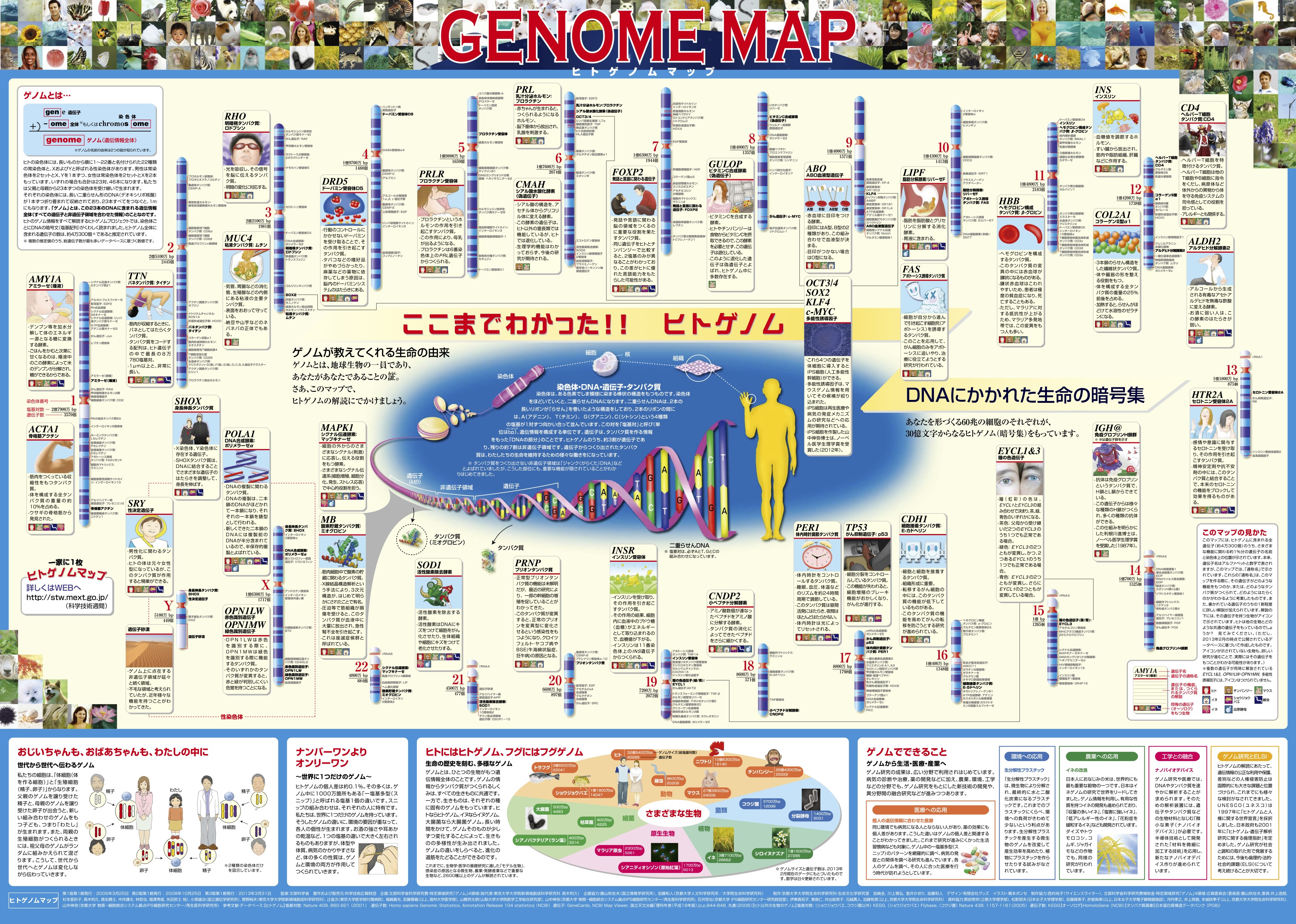

ヒトゲノムマップ

(文部科学省、第3版第1刷)

著者のカウシック・スンター・ラジャンは1974年のマドラス(現在チェンナイ)生まれで、インドの大学からオックスフォード大、カリフォルニア大、MITをへて、シカゴ大で教鞭を執っている。科学技術学・歴史学・社会学を修めたが、その後の専門はゲノム情報科学に移った。

ゲノム学に埋没してみると、問題はゲノム産業にもゲノム情報技術にも、それを包む金融資本のありかたにもあることが、見えてきた。生まれ故郷のインドでは、生体技術とアメリカ資本が絡み合っていた。これをどう見るか。ラジャンはポストモダン思想にぞっこんだったので、フーコー(545夜)やダナ・ハラウェイ(1140夜)に依拠し、マルクス(789夜)まで遡行することにした。

そこでおおむね、次のようなポストモダンな立場とポストゲノムの見方で本書を書いたようだ。ぼくなりの解釈を加えて要約してみる。

われわれは急激に変化する世界のなかで、いくつもの根底的な問い直しをせざるをえなくなっている。生命、資本、事実、交換、価値の意味がことごとく生命情報科学によって覆われているようになったからだ。

この変化は資本主義システムの特質にも大きな影響を与える。バイオテクノロジーがもたらす作用は既存のどんな資本主義概念でも説明がつかないものになっている。ラジャンはこれを「歴史をもたない資本主義」のスタートだとみなし、そこにフーコーとハラウェイから借りた概念「生-資本」すなわち「バイオキャピタル」が躍り出してきたと捉えた。

なぜ、そうなっていくのか。あきらかに遺伝子組み換え(GM Genetic Modification)技術の登場、正確にはRDT(Recombinant DNA Technology 組み換えDNA技術)の登場が引き金をひいていた。実験室でDNA分子を切断したり接合したりすることが可能になったのだ。

切断や接合はベクターとよばれる核酸分子を“出先”にすれば、いくらでもできる。RDTが生命科学というコンテンツとコンテクストを分断して、開発技術の対象にした。

この技術がまたたくまに産業化していった。かつての製薬産業では、有機化学合成のロジックによって小さな化学分子をつくっていたのだが、バイオ製薬のロジックは、細胞の中のしくみや化学反応のプロセスに組み込まれている特定の分子を直接に加工すればいい。これで未知の産業領域が一気にふえた。

19世紀、世界の製薬企業はバイエルとヘキストの2社に代表されていた。それがペニシリンとストレプトマイシンの開発後の1940年代以降になると、チバガイギー、エリーリリー、ウェルカム、グラクソ、ロッシェがずらりと並び、戦後は世界中で製薬企業が争うことになった。しかしそれらをあっというまに凌駕したのがジェネンテック社なのである。

1980年10月14日、ジェネンテックが株式上場されたとき、資本主義は決定的に変質したのだ。

RDTの素材は生命体がもつゲノム情報である。この資源は無限に近い。これに資本と金融市場を巧みに絡めていけば、そこには新たなバイオキャピタル市場ができあがる。その肥大力は予想がつかないほど巨きい。

実際にもバイテク企業やゲノム企業では、薬効のありそうなリード分子をまず探索し、それを取得して製品を開発させ、その製品と利益を市場の下流へと押し流すように資本蓄積をしていく戦略が明確に確立されていった。ここでは遺伝子組み換えと金融市場組み換え戦略がぴったり重なった。わかりやすくいえば、大ゲノム企業がバイテクベンチャーからライセンスを得た化学的分子を使って(買い取って)、複合的な製薬製造のバリューチェーンを次々に太く長くしているようなものである。

リード分子は薬品開発業界では“lead compound”と呼ばれる。業界の命運はこのリード・コンパウンドの同定とその臨床試験にかかっている。研究開発チームも企業も投資家もリード・コンパウンドが何になるかに固唾を呑んだ。こうして、生命科学の文法がバイテクの武器の誕生に変貌していったのである。

むろんリスクはある。それは変異性(バリエーション)にかかわるもので、ゲノム分析を慎重にもさせるし、大胆にもさせる。それでもたいていはSNPS(スニップス Single Nucleotide Polymorphism)という情報的人工物に情報操作を集中させれば、なんとかいけた。SNPSは単ヌクレオチド多型体のことで、塩基の配列に沿って必ずあらわれる変異を示す。いまではどんなバイオ企業も膨大なSNPSのデータベースマップをもっている。

ゲノム情報がバイオ産業にもたらす「知識」はアリストテレス的ではない。

アリストテレス(291夜)の知識はどうであれ、なんらかのテオリア(目的)とプラクシス(行為)とポイエーシス(制作)を伴うもので、そこでさまざまな多様性に分散するのだが、バイオテクノロジーの知識は特定の生命文法を限定するため、世界の疾病の発生と変化の可能性を計算する知識に生まれ変わってしまうのだ。

このような知識のありかたはきわめて特異であって、震えるほどに近未来的である。ミシェル・フーコー(545夜)が「生-権力」あるいは「生-政治」と呼んだものに近く、そこに、いっさいの知識をめぐる制度プロセスと認識プロセスと言説プロセスが封じこめられる可能性をもっている。

この知識は生命の活動源泉から生まれてきたものでありながら、生命文法として人間や動物の本来を解明するものにはなりそうもない。なぜならこの知識は研究開発が「源泉」に着手すると同時に、すぐさま「資源」としてのみ活用されていくからだ。

これまで、知の源泉がそのまま富の資源になるなんてことは、神々がいた時代このかた、めったになかったことだ。今度ばかりは、それに近いことがおこっている。ラジャンがバイオテクの知識と技術のいっさいを「生-資本」だとみなすのは、そこなのである。

フーコー『THE BIRTH OF BIO-POLITICS(生政治の誕生)』

多くの知識は変遷的であり、古代や中世とどこかでつながっている。また近代化を蒙ったとしても、その知識の原型や母型が破壊されるということはない。

ところが、バイオキャピタル化された知識は過去とは不一致なのである。かつてリオタール(159夜)がカナダ政府の要請に応えた覚書『ポストモダンの条件』では、来たるべき情報革命の中でもポストモダンの知は断絶されることなく、それらを包摂するだろうと予想したのだが、バイオキャピタル革命では、それはままならない。

フレデリック・ジェイムソンがリオタールのポストモダン分析を、「ポストモダン主義は新しい社会秩序の文化的な優越性を示していない。それは資本主義のもうひとつの修正と反映にすぎない」と言ったものだが、むしろこの指摘に近いほうへ向かうしかなかったのだ。

ポストモダンの条件をもってしてバイオキャピタル革命の問題を議論できないのだとしら、どうするか。ラジャンは「ポストゲノムの条件」を検討しようと考えたようだ。

リオタール『ポストモダンの条件』

本書は主としてエスノグラフィの手法によって組み立てられている。ジョージ・マーカスとマイケル・フィッシャーが提唱した「複数の場をまたぐマルチサイテッド・エスノグラフィ」だ。

ぼくが見るに、そこそこ刺戟的ではあるのだけれど、必ずしもうまく分析できているとはかぎらない。それでも、かなり読ませた。ざっと構成内容を紹介しておく。

ジョージ・マーカスとマイケル・フィッシャーが執筆した『WRITING CULTURE』

1984年、サンタフェにて、「民族誌を書く」ことをめぐる文化人類学のセミナーが開かれた。人類学における「ポストモダン」の提唱者、クリフォード、マーカスをはじめ、クラパンザーノ、タイラーら、さまざまなスタイルを持つ人類学者が集まり、先鋭的な議論をたたかわせた。

第1章「交換と価値」では、アメリカとインドのゲノム産業が、生命情報にまつわる「概念」や「知識」をいっさい深化させることなく(啓蒙させることもなく)、ひたすらテクロジーの論理だけでバイオキャピタルが形成されていっただろう実例を述べていく。その実情はウォール街の金融工学屋たちの仕事ぶりを思わせる。

ラジャンは反論のため、途中でモース(1507夜)の「贈与の思考」をまぜようとするのだが、うまくいかない。

第2章「生と負債」はハイデラバードのバイテク・サイエンスパークとムンバイの研究病院でのフィールドワークにもとづいて、グローバルなバイオキャピタル動向がローカルな力を巧妙に奪っていること(予想できなかった分野での負債をもたらしたこと)、にもかかわらず市民の「生命的なるもの」が着々とバイオテクノロジーの秩序の中に記述化されていくことを追う。

ラジャンはグローバリズムが第一世界と第三世界で非対称になることを告発する。

第3章「ヴィジョンと熱狂」には遺伝子産業革命の寵児ランディ・スコットが登場して、その言説とパフォーマンスが検討される。スコットは科学者であってインサイト社(のちにインサイト・ジェノミクス社)ほかの起業家であり、自身を救世主とみなしているクリスチャンで、かつまた有能な経営者である。まさに本書のテーマを敷延するのにふさわしいスターだ。

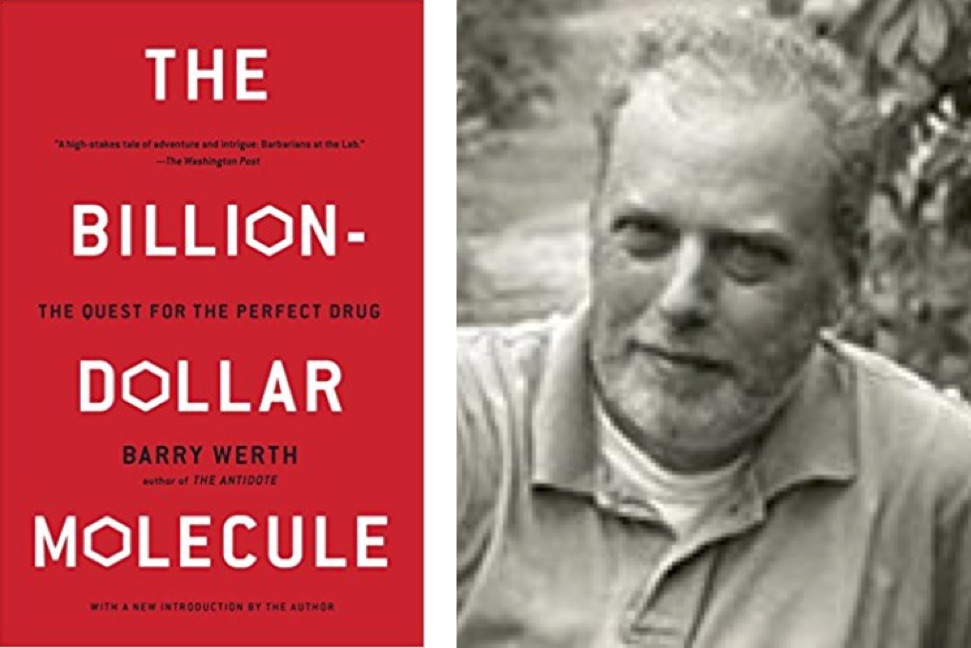

それならスコットは遺伝子産業の未来をうまく伝道できたのかというと、そうではなかった。ヴェルテックス製薬の創設者でユダヤ教徒であるジョシュア・ボジャーについて、バリー・ウェルスが書いた『10億ドルの分子』という興味深い本があるのだが、その本の中のボジャー同様、スコットは病気を救うキャンペーンと創薬キャンペーンを分節的に重ねてはいても、バイオキャピタルの神話力を形成するには至らない。宗教的伝道性と産業的マーケティングは平行したままなのだ。ラジャンもそこを攻めきれない。

バリー・ウェルス『10億ドルの分子』

第4章「約束と物神化」はおもしろい。ゲノム学がもたらしたDNAチップの可能性とそれがもつ問題、パーソナル医療のきわどい実情、ビジネスプラン化しつつある生命事情などを案内しつつ、ゲノム情報が物神化をおこしていることを暴く。

バイオテクノロジーのもとでは、ゲノム情報は所有権をもったり、私的領域をもったりする。このことは、ゲノム的事実が多層的なリスク言説を積み重ねながらバイオキャピタル化していくことを、また、そのゲノム情報がそのプロセスをこなすことによってゲノム情報そのものの物神化をおこしていくことを示す。ラジャンはこのことをマルクスの「商品の物神化」議論をヒントに組み立てた。

そのうえで、こうした傾向はすべての社会に「待機中の患者」をふやしていくだろうと予想する。一方で、ゲノムの物神化が資本主義の既存制度にどのような「内破」をもたらすかという議論もしようとするが、こちらは難航する。

第5章の「救済と国家」では、シリコンバレーのインド人起業家たちのただならない使命感を通して、バイオキャピタル社会には巧みな「救済論」が組み込まれていることを指摘する。ラジャンはウェーバーの『プロテスタンティズムと資本主義の倫理』を引きながら、いまやバイオテクノロジーと薬品産業の躍進事情がキリスト教に代わって 地球上の生命科学とナショナリズムを結び付け、「約束の明日」を保証しようとしている近未来図を提供する。

第6章「起業家とスタートアップ企業」はバイオ企業ではなく、二人のインド人が起業したeラーニングのベンチャー(ジーンエド社)に焦点があてられる。こうした企業はゲノムの化学作用には立ち会っていないものの、生命化学に関する知識と情報の流通を担う。結局はバイオキャピタル社会に貢献する企業なのである。

ラジャンは述べていないが、ここにはその後のネット治療の拡張、患者情報の細密データ・ネットワーク化、病院産業のソーシャルネットワーク進出など、今日につながる数多くの問題が予見されていた。

ライフサイエンスに関するeラーニング企業「GeneEd」

https://geneed.nlm.nih.gov/

ところで本書には、フーコー、リオタール、デリダをはじめ、ジジェク(654夜)、アガンベン(1324夜)、スピヴァクほかの現代思想家がのべつ出入りするのだが、ぼくが興味をもったのはダナ・ハラウェイ(1140夜)のバイオキャピタル観との交差だった。

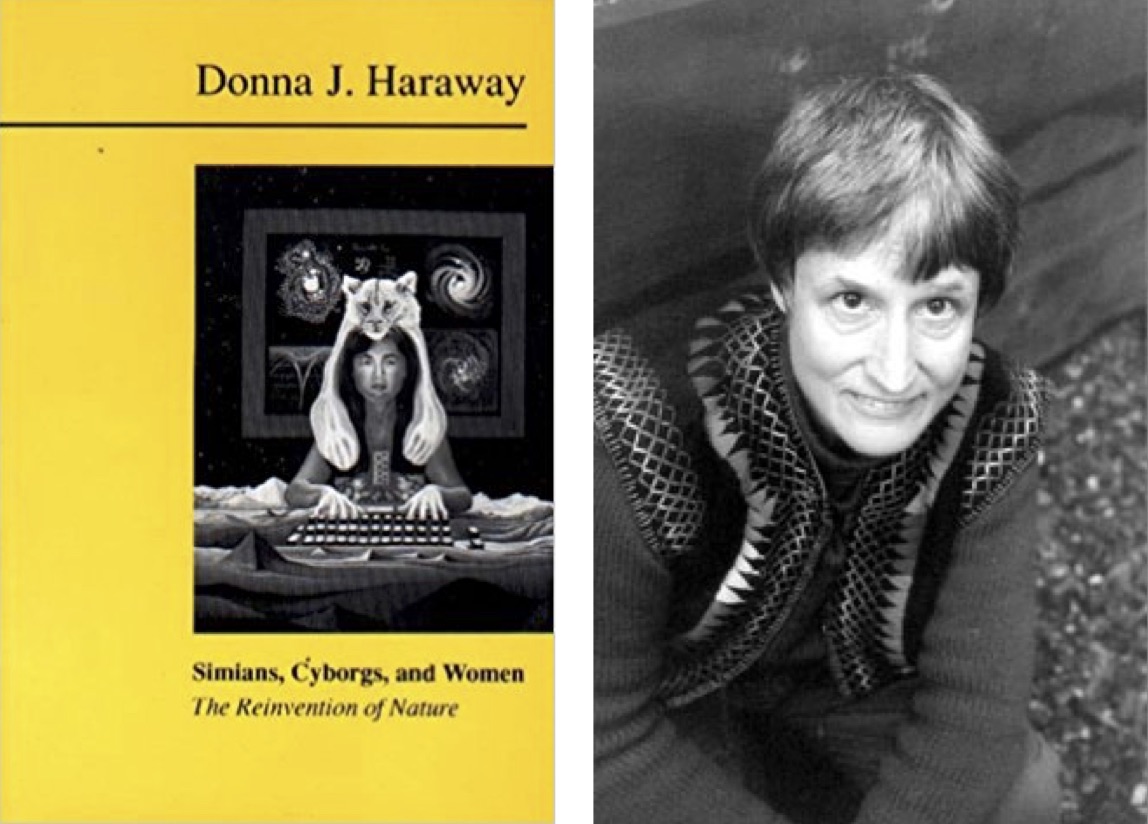

実は「遺伝子の物神化」を最初に問題にしたのはラディカル・フェミニストのダナ・ハラウェイだったのである。ハラウェイは生物科学が遺伝子のセットを人ひとり分ずつ解明し、その遺伝子の一部にメスを入れて順序や組み合わせを変えることは、遺伝子セットそのものの肉体化であって、遺伝化学が有機的人体を代替するシステムになろうとしていることだと予言し、それは「遺伝子の物神化」にほかならないと指摘した。その見取り図は『猿と女とサイボーグ』にほぼ提出されていた。

ハラウェイは資本主義がバイオキャピタル化をおこしていく以上、そこでは必ずや「有機体」が「生体部品の諸関係」(バイオコンポーネント)に、「生殖」が「人工受精」や「複製」に、「政治力学」が「生-政治」におきかえられるはずなのだから、そこでセルフヘルプな思想にとどまっていても勇敢にはなりえないと見通して、われわれは「物質と意味」についての物質論=意味論的な言述力をもつべきだと考えていた。

このとき、遺伝子組み換えのさまざまな現場とニュースに出会い、生体分子のコードをどうするかという問題に直面したのだろうと思う。ふつう、われわれは遺伝子コードなど意識もできないし、感じることもできない。だいたいそんな知識にはなじんでいない。しかしバイオテクノロジーが取り出したSNPSやDNAチップはわれわれの生体にインストールされていくのだし、その知識はわれわれのどこかに入力されていく。

すでにわれわれはずっと以前から、頭痛のたび、風邪のたび、さまざまな疾患のたびに大量の薬品や薬物を体に入れてきた。ビタミン剤をのみ、インシュリンを注射し、ホルモン剤を服用した。ハラウェイはこんな人体がすっぴんであるはずはないとみなしてきた。われわれはすでにしてどこかサイボーグなのである。「もどき」(擬)なのである。そこまでは読める。しかし生体分子コードの知識とハイブリッドになるということは、どういうことなのか。

ダナ・ハラウェイ『猿と女とサイボーグ』

ジョージ・マイアソンに『ダナ・ハラウェイと遺伝子組み換え食品』(岩波書店)という本がある。ハラウェイは『慎ましい証人』(未訳)で、バイオキャピタル化された人体にも興味があることを述べていた。マイアソンはそこを問い、はたして遺伝子組み換え食品は、ハラウェイが興味をもつようなサイボーグを現出させるだろうかと詰ったのである。

本書の著者のラジャンは、このようなハラウェイのバイオキャピタル観を詳しくは論じなかった。おおむねハラウェイに影響うけて「遺伝子の物神化」から「ゲノム情報の物神化」を導いたと書くにとどまっている。

おそらく今後はハラウェイの議論は再燃していくだろうと思う。それとともにラジャンのポストモダン思想に依拠したバイオキャピタル論にもいくつもの議論が沸くだろう。

とはいえ、それでも本書が示した標識によってそうとうの含意が動いていくにちがいない。今日の編集的社会像はバイオキャピタルを孕んだソーシャルキャピタルを抉っていかざるをえないはずなのだ。

(左)ジョージ・マイアソン『ダナ・ハラウェイと遺伝子組み換え食品』

(右)ダナ・ハラウェイ『慎ましい証人』

最後に、ラジャンのことにもふれた粥川準二の『バイオ化する社会』(青土社)を紹介しておく。2012年の刊行だった。

この本は「核時代の生命と身体」という副題のもと、全世界と日本でバイオ化が確実に進行していることを、かなり豊富な事例をもって雄弁に議論したものだ。「家族のバイオ化」「未来のバイオ化」「資源のバイオ化」「信頼のバイオ化」「痛みのバイオ化」「市民のバイオ化」という順にドキュメントされている。

粥川はもともと豪腕のライターで、ジャーナリストでもある。すでに『人体バイオテクノロジー』(宝島社新書)、『クローン人間』(光文社新書)などがある。いずれも必読だ。

なおバイオテクノロジーが社会を覆っていく様相を最初に描いた本としては、ジェレミー・リフキン(824夜)の『バイテク・センチュリー』(集英社)がある。ぼくはこの本を20世紀の終わり近くに読み、誰がこのことを思想化するのだろうと思っていた。今夜、ラジャンや粥川をとりあげたのは、ここに突破口のひとつがあることを告げたからだった。

なお、ここでは「バイオ・キャピタル」ではなく、中黒を取って「バイオキャピタル」と表記した。

(左)粥川準二『バイオ化する社会』

(右)ジェレミー・リフキン『バイテク・センチュリー』

松岡マーキング

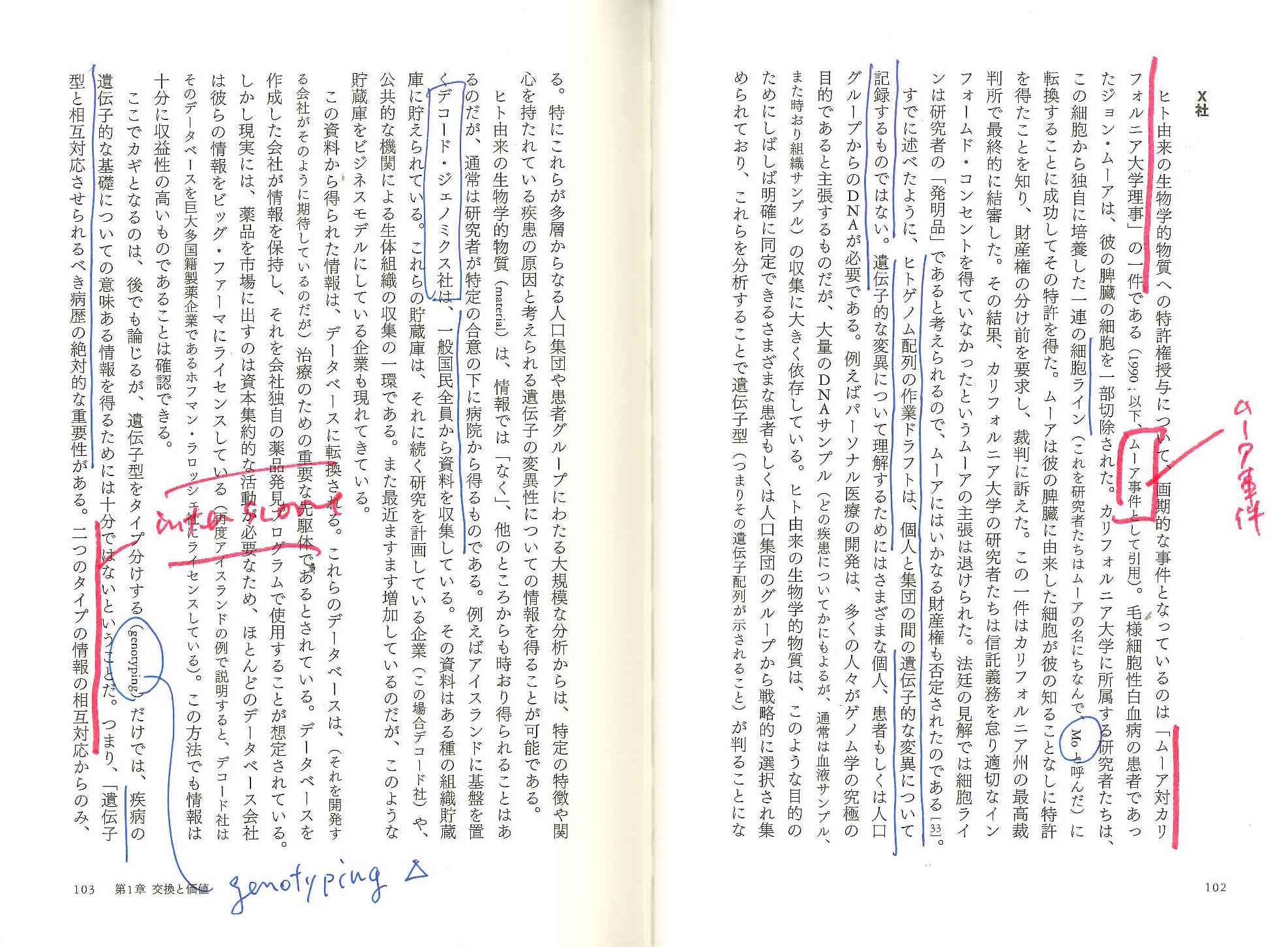

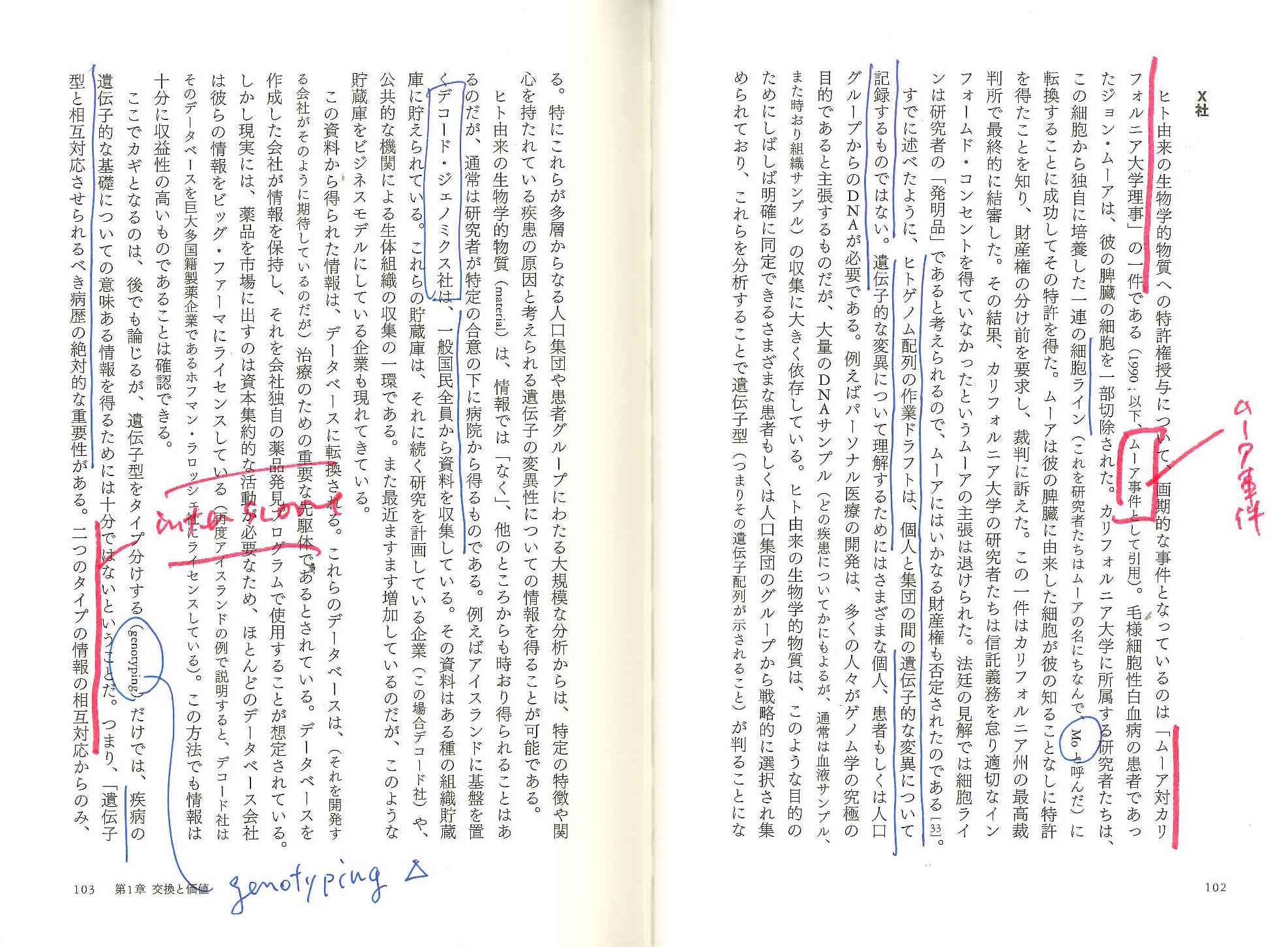

『バイオキャピタル』p102-103

⊕ バイオ・キャピタル─ポストゲノム時代の資本主義 ⊕

∈ 著者:カウシック・S・ラジャン

∈ 訳者:塚原東吾

∈ 発行人:清水一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷所:ディグ(本文)・方英社(カバー・表紙・扉)

∈ 製本所:小泉製本

∈ 装丁:戸田ツトム

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈序章 資本主義とバイオテクノロジー

∈ 第1部 循環

第1章 交換と価値

第2章 生命と負債

∈ 第2部 言説と実践

第3章 ヴィジョンと熱狂

第4章 約束と物神化

第5章 救済と国家

第6章 起業家とスタートアップ企業

∈∈結論 剰余と兆候

∈∈注

∈∈訳者あとがき

∈∈参考文献

∈∈索引

⊕ 著者略歴 ⊕

カウシック・S・ラジャン

1974年生まれ。シカゴ大学人類学部准教授。1997年オックスフォード大学にて生化学で修士号、2002年マサチューセッツ工科大学にて歴史社会学で博士号取得。