父の先見

性意識の新しい理論を求めて

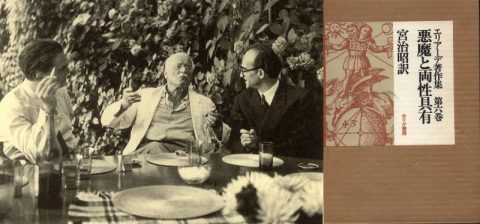

人文書院 1981・1982

June Singer

Androgyny――Towards a New Theory of Sexuality 1976

[訳]藤瀬恭子

編集:樋口至宏 装画:松味利郎

レナード・バーンスタインの交響曲に《カディッシュ》がある。シェキーナーの祈りが男女を超える多声となって多様多彩に響く。聴いていると、浄化されるような気分になる。

シェキーナーはヘブライ語で「住む」とか「留まる」という意味で、そこから転じて神や超越者が臨在するときの述語としてつかわれてきた。シェキーナーの声が続くかぎり、臨在するものがしだいに遍在するものに変わっていくということなのだろう。

神話学や図像学や宗教学では、シェキーナーは古代オリエントのエルや古代エジプトのイシスと同じように、古代ヘブライ社会における「女性原理の象徴」だとみなされてきた。太母神である。グレートマザーである。むろんそうではあろうが、この太母神信仰を女性原理の要というふうに学術的にまとめるのはどうかと、ずっと思っていた。何か、気にいらない。

バーンスタインの《カディッシュ》は、男女の声の重畳を柔らかくさせつつ、できるだけ女性性や男性性を超えようとしていると感じる。両性具有的(アンドロジニック)なのだ。もともとカディッシュが「聖なるもの」とか「神聖化する」という意味で、かつて男女を包んでいたのだろうから、それをバーンスタインが引きとったにちがいない。

これでいいのではないか、こちらのほうがいいのではないかと思う。神話学や宗教学はどうも女性原理を解放しそこねたのではないか。

白洲正子(893夜)の『両性具有の美』(新潮社)は、ぼくがこれまで読んできた両性具有関連の本のなかで、気分的に一番納得がいくものだった。本人ぞっこんの両性具有像を好きにとりあげたエッセイだからそうなったのだろう。

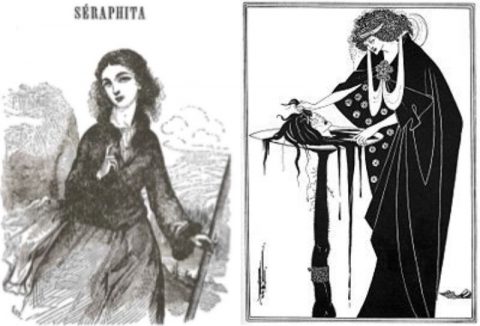

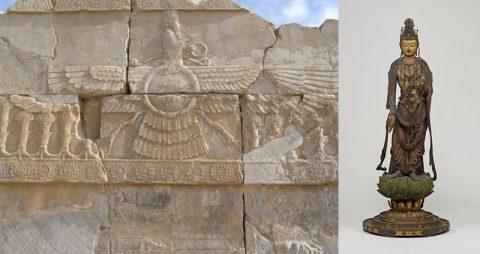

西からはバルザック(1568夜)の『セラフィタ』のセラフィータ、ヴァージニア・ウルフ(1710夜)の『オルランドー』のオルランド、東からは新羅の花郎(ファラン)、変成男子(へんじょうなんし)と龍女伝説、世阿弥(118夜)と鬼夜叉の話、稚児のあれこれなどがとりあげられる。できれば白洲さんお得意の「観音」を両性具有の代表として書いておいてほしかったが、こちらはいくつもの別の本に登場するので、この本では省いたようだ。

思うに、白洲正子自身がかなり両性具有的だった。それが気分よく白洲両性具有観をブーツストラッピングさせた。実はバーンスタインもそちらなのである。

《カディッシュ》はバーンスタインがゲイあるいはバイセクシャルであったろうことを想うと、いっそう心に滲みる楽曲なのである。いまではよく知られていることだろうが、バーンスタインはLGBTQ+のG(ゲイ)であってB(バイ)だった。けれどもその音楽はむしろ「Q+」だったようにも思われる。

こんな話が伝わっている。フェリシア夫人がある日、そのころあまりにあけっぴろげになりつつあった夫君バーンスタインの同性愛好みを少し窘(たしな)めると、「本来アーティストは、ホミンテルンなんだよ」と言ったというのだ。ホミンテルンは「ホモ・コミンテルン」(原共産人間?)を意味する造語のようだが、この言いっぷり、いかにもバーンスタインらしい。ホミンテルンからユダヤ神秘主義のアダム・カドモンが思い合わされ、そこから両性具有の原像のようなものが立ち上がってきた。

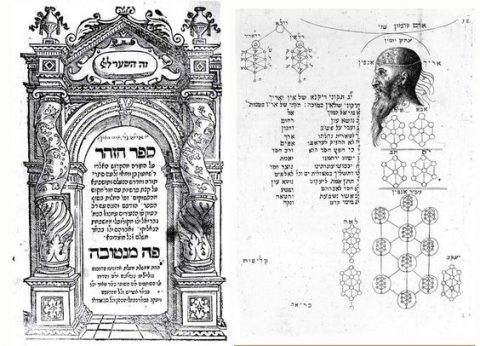

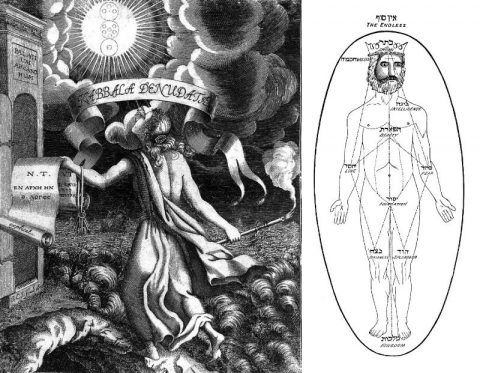

ユダヤ教カバラの聖典『ゾーハル』(光輝の書)はトーラー五書の注釈というスタイルをとっている。古代アラム語でノートされているが、13世紀終盤に編纂著作されたことがわかっている。

初期の文書はエゼキエルの見神とメルカバ(天の車)の伝承にもとづいて、われわれはどのように瞑想するべきかをめぐっているのだが、後期の文書では、そもそも天地はいかに生成されたかという話になっていく。そうなると、セフィロート(生命の樹)による解析がくわしくなり、初源の天地を構成している根本要素を扱うことになって、一方では錬金術(アルケミー)の用語がさまざまにあふれてくる。

他方ではそれを司ったであろう原人間「アダム・カドモン」に言及する次第になると、しきりに性(sex)と性別(gender)をともがら自在に扱おうとする試みが何度も出てくる。

カバラ思想では、世界はエン・ソフ(無辺なるもの)が流出してつくられたというエマネーション説を採っている。最初に流出してきたものは霊気体のようなもので、それが世界の右側ではエル・ガドルに、世界の左側ではエロヒムを形成しながら、やがて全体としてアダム・カドモンという原人間の似姿(グレート・フィギュア)をとる。この生成の説明に男性性と女性性が分かれる以前の仮説がさまざまに工夫されるのである。

この工夫のひとつとして、「アダム・カドモンの女性原理はシェキーナーである」という解釈が広まったことがあった。なるほど、そう言われるとわかりやすくもなるのだが、また今日ならセックスとジェンダーに微妙にとらわれない説明を試みているとおぼしいのだが、それならもっとアンドロジニックにしてしまってもよかったのである。そのほうが、アダム・カドモンすらバーンスタインのホミンテルンめく。

大きくふりかえってみると、文明の知の歴史が男と女を峻別しようとしてきたことは、人類が男あるいは女をペアとして成立してきたかのような錯覚や錯誤を与えてきた。

男女の区別は父と母と子による社会の基盤になってきたし、その後の国家や家族や社会を見てみると、これはいかにも理屈の合ったしくみの起源があったものだと感慨深くもなるけれど、実はそこにはそうとうに深い錯覚と錯誤もあったのだ。

かつて神話と宗教と社会が相互に重なっていた時期、男と女の区別を超えたり逸れたりしている者たちがいたばかりか、天空や大地は生物と人間を合体させたようなスーパーな存在たちが操るものともみなされていた。それがアダム・カドモンのようなものだったかどうかはべつとして、世界がアダムとイヴのような男と女の末裔でできているだなんてわかりやすい設定は、ずっと後になってからのことだった。

では、世界が男と女でできているのではなかったとしたら、何が先行していたのか。当然に動物たちが先行していたのだが、人間にまつわって先行し、男女に分かれずに先行するもので、キマイラでも怪物でも渾沌でもないものたちがいた。まとめて「両性具有者」(androgyny:androgynous)と呼ばれてきた。

アンドロジニー(アンドロジナス:アンドロギュヌス)という名称は、アンドロ(andro=男性性)とジニー(gyne-女性性)を包摂するか、もしくはそのどちらにも所属しない“もともと存在”をさす。このような“もともと存在”には当然のことながら、「男らしさ」も「女らしさ」もない。その両方の手前のものたちだ。セックス(性)とジェンダー(性別)の両方から自在なものたち、それがアンドロジニーだったのである。

ところがこうした両性具有観はしだいに神話や伝承から削除されたり、不具扱いされたり、矮小化されたりしてしまったのである。なぜ、そうなったのか。それで、どうなったのか。

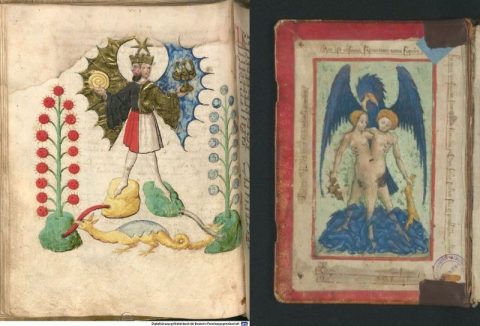

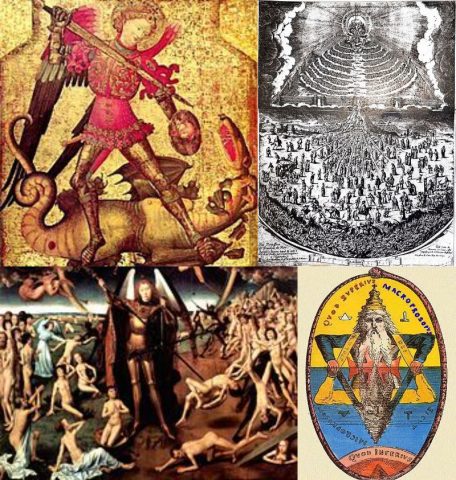

右:バイエルン州立図書館 UlmannusのBuch der Heiligen Dreifaltigkeit

プラトン(799夜)の『饗宴』にアリストファネスが語った話として、かつて男と女のほかに「男女」(おめ)とよばれた両性具有者がいて、手足が4本ずつ、顔と性器も2つずつもっていたというエピソードが出てくる。

3つ目の性があったというのだ。ところがゼウスは「男女」が気にいらず、これをナナカマドの実のように両断したため、手足が2本ずつ、顔と性器が1つずつの2人の「半身」ができあがり、互いに求めあうようになった。この話には、それが男女の始まりだというオチもついている。

両性具有のルーツをこの手の話から説明するのはかなりとってつけた解釈であり、ヤバイ解釈だった。

ギリシア神話の両性具有者ではヘルマフロディトスが有名だ。ヘルメスを父に、アプロディテを母に生まれたヘルマフロディトスはびっくりするほどの美少年だったらしいのだが、水浴しているすきにニンフ(ニュンペー)のサルマキスに通淫されて合体し、両性具有の身になった。

おおむねこんなふうに神話に描かれてきたのだが、今日の生理医学用語ではこういうふうにはなってはいない。

ヘルマフロディトスの名はハーマフロダイトあるいはヘルマフロディーテとして「半陰陽」の名につかわれている。半陰陽(intersexuality:hermaphrodite)とは、男女両方の性腺をもつもの、外性器の性別があいまいなもの、その変化の深度が異なるものなどの、いわゆる「性分化疾患」の持ち主のことをいう。半陰陽がおこる原因には、性染色体に稀なものが見られることによる例や母体のホルモン異常による例などがあげられているのだが、いまだ明確な要因は解明されていない。

橋本秀雄の『男でも女でもない性』(青弓社)には「インターセックス(半陰陽)を生きる」というサブタイトルがついている。インターセックスは今日の生理学でもつかわれている用語だ。これを読むと、今日なおヘルマフロディトスは多様な男女間のあいだにいることがひしひし伝わってくる。

なぜ「男女」(おめ)やヘルマフロディトスは奇形扱いされたのであろうか。なぜ神話は原初の両性具有を語りきれなかったのであろうか。そんなことはあるまいと考えたのがユング(830夜)だった。

本書はユング派の心理学者の著者によるアンドロジニー論ないしはアンドロジニー観である。シンガーはユダヤ教の律法学者と結婚し、夫とともにチューリヒのユング研究所に留学してヨランデ・ヤコービに師事した。のちにシカゴのノースウェスタン大学で心理学の博士号を取得した。

そこでとりくむことになったのがアニマ(anima)とアニムス(animus)の問題、あるいは両性具有の問題だった。本書では、生理的な議論はあまり深追いせずに、東西をまたぐ神話時代の伝承や言説をさまざま拾いながら、男性と女性の奥にひそむであろう両性具有のイメージを「心の求める理想」の典型として描こうとした。

この「心の求める理想の典型」の典型とは、ユングによって夙に「元型」(アーキタイプ:archetype)と名付けられたものである。元型は民族や集落の儀式・歌謡・伝承・舞踊・視覚的表現にくりかえしあらわれて、さまざまな「像の組み合わせ」「イメージの束」「パターンの集合」などとして感知されてきたとみなされる。ユングはこれらには見逃せない類似性が強く共通していて、われわれの集合的無意識(collective unconscious)を動かしてきたのではないかと考えた。

そのうえでユングは、そのような元型はわれわれの心の内奥に蹲る「魂の形」のようなものだろうと想定し、そこにはアニマとアニムスの深層交差がおこっているとみなした。男性の内面にひそむ女性的なアニマ、および女性の内面にひそむ男性的なアニムスが、元型を通して男性にはアニムスとしてあらわれ、女性にはアニマとしてあらわれると深層交差的に説明してみせたのだった。

ユング独特のたいへん興味深い見方だが、アニマとアニムスの原理はちょっと考えをめぐらすくらいでは、わかるようでわからない。

なぜわかりにくいのか。男性の無意識にひそむ女性にまつわるイメージがアニマとして作用し、女性にひそむ男性的なるものがアニムスとして作用するというのだが、ということはアニマとアニムスも、もとはといえば何かの元型が分かれたもので、そこにはプレ男性的でプレ女性的な混淆性があったのかと思いたくなるからだ。

また、アニマとアニムスが民族や部族や村落共同体を通してしかあらわれない集合的無意識の所産だというなら、なぜその後の神話や伝説が男性的な原理や父権的な原理に加担して伝承されるようになったのか、その非対称性が説明しにくくなっていくからだ。

もっともユングは、元型が集団的にしかあらわれないとは見なかった。個々人の宗教体験やヴィジョン(幻想)や夢の中にもあらわれるとみなし、古今東西の多くの図像や造形にそうした元型が投影されてきたと考えた。その証拠を『心理学と錬金術』(人文書院)をはじめとする著作で広範囲に並べもした。

しかしながら、もしアニマとアニムスを深層交差させるイメージの元型に両性具有があるとしたら、もっと両性具有についての「語り」や「描き」が豊富にのこっていてもよさそうなのである。けれども残念ながら両性具有像というもの、意外に少ない。残されていたとしても、男女合体神や部分的に男女の部品がくっついているようなイメージに偏っている。これはどうしたことなのか。

こうしてジューン・シンガーが本書で涙ぐましい探索と推理を展開することになったのだった。

両性具有の原イメージが歪ませられていった背景には、いくつかの要因が蟠(わだかま)る。どういう要因か。本書がこのようにまとめているのではないが、ぼくなりに考えてきた3つの大きな要因をあげておく。

第1には、古代社会の構成が母権制から父権制に大きくシフトして、グレートマザーの思想が散逸していったため、その煽りをくらって、もともと奇形っぽく扱われていた両性具有が蹴散らされていったのだろうということが影響した。バハオーフェン(1026夜)の『母権制』(白水社)が、この背景を読み解いた。

第2には、ユダヤ・キリスト教文明が父権制とともに男性原理による信仰組織をつくりあげ、精神界に対しても「父と子と精霊」という確固たる系譜を確立したことが大きかった。

第3には、男女一対の思想が「光と闇、精神と肉体、永遠と現在、天国と地獄、熱と冷、物質と霊魂」といった二項対比と結びついて強化されていっただろうことがあげられる。この強化のシナリオに対抗するにはグノーシスやカバラのような神秘思想が用意される必要があったのだが、それはあまりにも少数派にとどまったため、顔を出すたびにオカルティズムの戯言(たわごと)として隅っこに追いやられたとみなされた。

母権制が父権制にとって代わられたこととグレートマザー信仰の衰退とは、コインの両面である。

そうではあるが、母権制の撤退と、グレートマザーの弱体化によって両性具有を軽視するようになったことは、必ずしも重ならない。母系社会は両性具有的であるというよりは、おそらくはミトコンドリア・イヴの系譜が顕現していたということであって、性(セックス)と性別(ジェンダー)が超越されていたということをあらわさない。

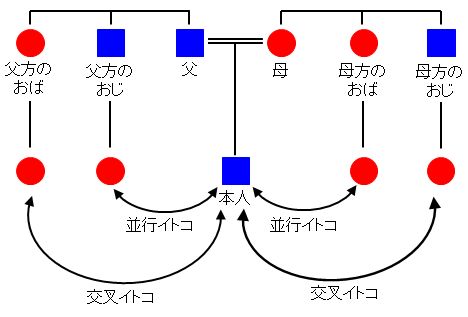

ユダヤ・キリスト教が「文明の力としての父性原理」を確立していったことは、いまでは欧米社会史の常識になっているほどで、そこに一神教の君臨が加わっていることを強調すれば、とくに説明を加えることはないのだが、あまり議論されていないことがある。それは「交換の原理」と「父性による家族原理」の相性がすこぶるよかったということだ。

「交換の原理」とは、物々交換から貨幣や通貨による交換に及んだ市場原理を支えた原理のことである。そこにはさまざまトークンが機能していて、たえず通貨の多様な代用品が介入した。穀物、威信財、不動産、美術品、雇用契約書、人や家屋の担保、技術力などだ。とくに「女性」が交換の対象になったことは、父性原理の構成を強化した。レヴィ=ストロース(317夜)の構造主義はそこを解読したものだった。

第3の、男女一対の思想が「光と闇、精神と肉体、永遠と現在、天国と地獄、熱と冷、物質と霊魂」といった巨きな二項対比のアクシス(軸)に搦めとられていっただろうことは、よくよく考えてみるべきことである。

性と性別については、進化と分化の生物学や染色体のメカニズムをあきらかにする遺伝学などをもってすればそこそこ理解できるものの、そうした科学をもてなかった時代社会では、父と母の、兄と妹の、姉と弟の、夫と妻の、家族と集落の、労働と出産の、生産力と軍事力の、衣装と言葉づかいの、婚姻と葬制などの、対比的な関係で説明するしかなかったはずである。

こうした対比は「光と闇、精神と肉体、熱と冷、物質と霊魂」といった対比の属性として語りやすい。そうこうしているうちに、男女の対比性はしだいに「男らしさ」と「女らしさ」の様態として広がっていった。

では、男女の対比の「その前」はどうなるか。グレートマザーや両性具有はどう想定できるのか。いきおい「光と闇、精神と肉体、永遠と現在、天国と地獄、熱と冷、物質と霊魂」の「その前」に想定された神々との関連で語られることになる。こうして両性具有の存在は文明の盛衰が激しく回転していくなか、しだいに語られるべき根拠地を失っていったのである。

以上、3つの要因はそのいずれもが世界大の影響力をもってきたものばかりなのである。つまり、両性具有を抑制してきた潮流が世界大の波及力をもったのだった。このこと、大いに再考されることだった。

ここで、もうひとつ話題にしておかなければならないことがある。それは両性具有は文芸や美術ではどのように描かれてきたのかということだ。

両性具有のイメージやキャラクターは、ながらく誤解されて表現されてきたのだろうと思う。とくにヨーロッパ文学ではデカダン趣味として扱われてきた。

たとえば、サド(1136夜)やスウィンバーンの性的偏向者、生理的な半陰陽を好むペラダンやゴーティエの作品、ボードレール(773夜)の理想化されたレズビアン、血を好むワイルド(40夜)のサロメの描写、マラルメ(966夜)のエロディアードというふうに、極端に描かれてきた。白洲さんが例にあげたバルザックのセラフィータの描き方などは、スウェーデンボルクに借りた記述であったことも手伝って、めずらしくバランスがとれていたほうだった。

こうした文芸的流行に、宗教史学のミルチャ・エリアーデ(1002夜)は苦虫を噛みつぶしたような言い方で、多くの近代文学では男女両性にまたがる両性具有のイメージは過度にエロティックな描写にさらされて、両性の全体性にはとんと及ばなかった、デカダン趣味は両性具有に新しい人間性を見いだそうとはしなかったと嘆いた。近代文学が描いたエロスは「男女のいずれもがー個人の中に出入りする自己様式的な官能を求めたものにすぎなかった」と切り捨てたのである。

エリアーデには、本来の両性具有のイメージの原点は「古代の人間が霊的達成に至ろうと努力した理想状態をあらわしていた」と見えたのである。『悪魔と両性具有』(せりか書房)などに詳しい。

このことについては、本書のシンガーも同じ気持ちで議論している。けれどもヨーロッパの両性具有事情に多少業を煮やしてなのか、途中からはインドや中国の東洋における両性具有のありかたに視座を移すようになっていった。

ヨーロッパの芸術的表現力が両性具有を「奇妙なエロス」として強調した理由は、これまでの文学史や美術史では説明できていない。できればフェティシズムやフェミニズムがそこを突っ切ってほしかったが、残念ながらそこまで研究が進まなかった。いまはQ(クィア)からの切り込みが期待されるところだ。

話を東洋に転じて、今夜のアンドロジェニックな千夜千冊を了えておく。

古代ヴェーダの祭祀や古代ヒンドゥ教の典範には「梵我一如」という哲学が際立って控えている。大宇宙としてのブラフマン(梵)と小宇宙としてのアートマン(我)は、互いに対応しあう「一如の状態」をめざしているという考え方だ。

ここから、ギリシア・ローマ神話やユダヤ・キリスト教とはかなり異なるトリムールティ(三神一体)の神々が想定された。トリムールティは世界をつくりだすエンジンの機関名である。

こうしてごく初期のヒンドゥ哲学(バラモン哲学=サンスクリット哲学)で、ヴィシュヌ、ブラフマー、シヴァという天界の3神が組み上げられた。ヴィシュヌは「形のない形而上的なコンセプト」であるブラフマンと同一視され、ブラフマーは方位に向けた4つの顔をもつ創造主とみなされ、シヴァは時にブラフマンともアートマンともなりながら、何度にもわたる再生と破壊を辞さない力を漲らせる神となった。

力の象徴ともなったシヴァ神はその後はリンガ(男根・男性原理)を強調することになるのだが、ここでもヒンドゥ哲学はシヴァのリンガを愛をもって受けとめる者として女神シャクティを用意して、その和合を悦んだ。

ここからの解釈の発展は、すこぶる興味深い。シヴァとシャクティは合体したまま顕現するという姿をしばしば見せていったのである。

シヴァとシャクティの合体のシナリオは、もっぱら「タントラ」(tantra)と呼ばれた。タントラにおいては、顕現がもたらすシナリオの行き先は両性具有像そのものではないものの、東洋的な両性具有のありかたを語るヒントがもたらされている。

それというのも、東洋的なイコンには「変容」がつきもので、とくに観音像などは男性性から女性性へ向かって根本変容を見せたのだった。シヴァ神と観音との習合もおこっている。このあたりのことについては、彌永信美の驚くべき大著『大黒天変相』や『観音変容譚』(法蔵館)が詳しい。

こうしたことが見られるのは、ひとつには東洋では「多神多仏」が溢れたままに離合集散をくりかえしてきたからで、その離合集散のなかに何度にもわたって両性具有観が出入りしたからだった。またもうひとつには、サンスクリット語では文法的な性別(gender)は男女の性(sex)の記号にはなっていないということが手伝っていた。

初期ヒンドゥ哲学の一派から自立していったヨーガ哲学においても、両性が具有される場面が頻繁に語られてきたのだが、そこにはチャクラ(cakra)という「輪座」が重視されていて、シヴァやシャクティにあたる性的エネルギーが動きだすには、単独では作用できず、必ずやしかるべきチャクラを通過した。

このような考え方は、一見するとカバラのセフィロートにも見られるように思えるかもしれないけれど、実はそこは異なっていた。東洋思想では性的エネルギーが西洋錬金術のように物質を変質させたり、金(黄金)を生成したりするようなことを計画しなかった。すなわち「交換」とりわけ「等価交換」を促進するしくみを語ろうとはしてこなかったのである。東洋的両性観には、経済力とは結託しなかったのだ。

道教(タオイズム)においても、両性具有的な発想が頻繁に出入りした。道教では世界の始原や帰一を「太極」におくが、その太極はじっとしていない。たちまち陰陽の「道」(TAO)の作用で動きだす。その陰陽のあらわれのひとつが女性的な「陰」と男性的な「陽」となる。

けれどもその陰陽の作用は、つねに陰陽の両方を胚胎させる太極から生ずるのである。『易経』にはまずもって、陽を代表する「乾」(けん)と陰を代表する「坤」(こん)が世界の品定めをすることが述べられているのであるが、発信する乾と受容する坤は、相互に作用することがないかぎり乾坤一擲(けんこんいってき)をおこさないとみなされたのだ。

これは、ヨーロッパ的な両性具有観や男女一対観とはずいぶんちがっている。また、仮に「陽なる乾」をアニムスとみなし、「陰なる坤」をアニマとみなしたとしても、この陰陽型のアニマとアニムスは太極への回帰をめざして、異常や異様をよろこばないはずなのである。陰陽タオイズムにあっては、こう言ってよければ、サディズムやマゾヒズムはほとんど称揚されなかったのだ。

さて、一通り東洋思想を渉猟したジューン・シンガーは本書の後半部からは、以上のような両性具有に及ぼうとする考え方が、一転して今日のシステム思考やジェンダー思考に寄与しうるのではないかという展望のもと、いくつかの仮説を試みる。ユング心理学の治癒効果についてもふれられる。

ただし、ぼくとしてはあまり合点のいかない説明が多く、残念ながら今夜はその案内をする気がないのだが、なかでバックミンスター・フラー(354夜)のシナジー思考が両性具有的であろうというくだりは、少し説得力をもっていた。

シナジー思考は複合的な相乗効果をもたらすエネルギー活用をおこすにはどうすればいいかということをフラーが案出したもので、シナジー(synergy)とは、システムを構成する部分の総和とは異なるエネルギーのことをいう。

実際にシナジーというエネルギーがあるわけではないのだが、今日の科学でいえば「複雑系」がもたらす創発現象に近いのかもしれない。また本書にも少し述べられているのだが、自己組織化やオートポイエーシスの行く末の発想につながる可能性があるのかもしれない。

しかしながら、そうした創発現象や自己組織化の動向やオートポイエーシスの展開が両性具有の構想に近いとみなすのは、あまりに元型的ではないし、両性具有的でもないと思われる。

かくして、本書はめずらしい試みの一冊であったにもかかわらず、ぼくの両性具有幻想を十分に満たしてくれるものではなかったのである。とはいえ、このような試みが、たとえば白洲正子の両性具有譚の先や彌永信美の仏教神話学の延長に、さらにポリフォニックに花咲いてみてほしいとも思うのだ。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:寺平賢司・上杉公志・梅澤光由・大泉健太郎

・桑田惇平・中尾行宏・齋藤彬人

⊕『男女両性具有ー性意識の新しい理論を求めて』Ⅰ・Ⅱ⊕

∈ 著者:ジューン・シンガー

∈ 訳者:藤瀬恭子

∈ 編集:樋口至宏

∈ 装幀:松味利郎

∈ 発行者:渡辺睦久

∈ 発行所:人文書院

∈ 印刷所:株式会社チューエツ

∈ 製本所:坂井製本所

∈ 発行:1981年

⊕ 目次情報 ⊕

<Ⅰ>

∈∈ 序文

∈∈ シェルドン・S・ヘンドラーによる序論

∈∈ 第一部 過去

∈ 第一章 新たな時代の指導原理としての男女両性具有

∈ 第二章 半陰陽、両性愛、男女両性具有、樸

∈ 第三章 《一》の中の《二》——病理、それとも神話?

∈ 第四章 性や性別から解放されるために——危険と挑戦

∈ 第五章 渾沌のただなか、女神は舞い踊った

∈ 第六章 《母》の《黄金時代》と息子の反乱

∈ 第七章 父権制における一神教——その多神教への解体

∈ 第八章 エデンふたたび——人間を創造した神なる「我ら」

∈ 第九章 大宇宙としての《黄道十二宮人間》——心と占星術的モデル

∈ 第十章 プラトンの男女両性具有——異性愛と同性愛の根源

∈ 第十一章 単子、点、微小点——グノーシス主義の堕落観

∈ 第十二章 錬金術における哲学者の石——物質に囚われた男女両性具有的なるもの

∈ 第十三章 カバラにおけるアダム・カドモン——男女両性具有としての《生命の樹》

∈ 第十四章 プルシャとプラクリティ、シヴァとシャクティ、ヤブとユン、そのほか東洋の諸表象

∈ 第十五章 道教の動的な合一

∈∈ 原注

∈∈ 訳注

∈∈ 訳者あとがき

<Ⅱ>

∈∈ 第二部 現在と未来

∈ 第十六章 躍動する男女両性具有——太極拳と中空の筆管

∈ 第十七章 男女両性具有のダイナミクス——システム論

∈ 第十八章 エネルギーと意識の進化

∈ 第十九章 人間の新しい性理論に向かって

∈ 第二十章 同性愛、両性愛、異性愛において経験された男女両性具有

∈ 第二十一章 自慰、独身主義、結婚生活において経験された男女両性具有

∈ 第二十二章 やもめ暮し、創作生活、老年において経験された男女両性具有

∈ 第二十三章 よどみなき流れのように

∈ 終章 著者の夢

∈∈ 原注

∈∈ 訳注

∈∈ 訳者解説

∈∈ 書誌

⊕ 著者略歴 ⊕

ジューン・シンガー(June Singer)

1920年、アメリカ生まれの分析心理学者。シカゴ分析心理学クラブ(後のシカゴ・ユング研究所)、ユング分析家地域間協会を共同設立した。ユングの理論の米国普及に貢献した。主な著書に『魂の境界:ユング心理学の実践』(1972年)、『エナジー・オブ・ラブ セクシュアリティの再構築』(1983年)他。

⊕ 訳者略歴 ⊕

藤瀬 恭子(ふじせ・きょうこ)

1944年生まれ。明治大学大学院修士課程修了(英文学専攻)を経て、東海大学、目白学園女子短期大学、中央学院大学講師(刊行時)。