父の先見

クィア・スタディーズ入門

ちくま新書 2017

編集:橋本陽介 協力:金森日向子・岸田理沙・熊井春奈・小林晶穂ほか

装幀:間村俊一

岸田政権がLGBTをめぐってやや否定的な姿勢を見せ、その後も煮えきらない態度を示していることに対して、さまざまな声が上がっています。

そんな首相の姿勢を忖度してか、荒井勝喜総理秘書官が記者団を前にオフレコでこう言った。「同性婚が広く認められるとなると、社会に与える影響が大きい。マイナスだ。秘書官室もみんな反対する」。なんじゃ、こりゃ。オフレコながらこれは聞きづてならないと判断した毎日新聞の記者が、この発言をバラしました。秘書官は首相のスピーチライターを兼ねていたから、問題はますます大きくなった。

さっそく衆議院予算委員会で立憲民主党の岡本章子が野党質問で取り上げ、そのことに首相がまた曖昧な応答をしたため、急激に議論が広まります。

LGBTが新聞1面を賑わしたのはこういう経緯によるものだったのですが、秘書官が更迭された後も、LGBTをめぐる法制化についてはいまなお混乱したままです。当然のことに各種メディアから、日本政府はLGBTについての認識があまりに薄いという批判が出ます。ネットではこれまでメディアのほうだって同性婚やLGBTについてろくな報道をしてこなかったではないか、どっこいどっこいじゃないかという声がとびかった。

一方、ひょっとするとこれで日本社会に長らくはびこってきた性差別の本質が少しは改善されるのではないかという見方も出始める。これまで本格的には浮上してこなかった性差別社会の現状と歴史が、これで語りやすくなっていくのではないかという、かなりおめでたい意見です。

まあ、いずれにも少しずつの一理があるにしても、この程度のやりとりでLGBTについての理解が深まっていくとは、とうてい思えません。おそらくはかなりトンチンカンなままに時を食んでいくのではないか、日本におけるLGBT理解はなかなか深まらないのではないか。そんな気がします。

LGBTを理解するとは、「同性婚を許容して、ゲイやレズビアンを認める」というようなことではありません。そのことに関する法制度を用意するのはひとつの打開ではあろうものの、問題はもっとずっと深い。

その深さはけっこうシビアなもので(文明論としても存在論としても)、同性婚を含む社会の新しい価値観をめぐる理解によって裏打ちされないと、この深さは容易には測れません。ただ、この深さを理解するのは必ずしもかんたんではない。「性」をめぐっているのだから柔らかそうに見えるかもしれないけれど、もともとの問題がヤワではないからです。

骨格には人類史がかかわっているし(人種の違いも)、文明史もかかわっている(文化の違いも)。そこには異性婚が圧倒的多数をもって確立してきたパトリズム(父系主義)の背景もあり、同性婚を「異常」とみなした身体観や心理的スキーマの背景もある。「結婚とは何か、家族とは何か」という本気の議論がされてこなかったヤバイ問題が控えているのです。これらをわかりやすく説明するのは、かんたんではありません。

LGBTという社会の差別状況を捉える「窓」が用意されたとはいえ、そこにはさまざまな抑圧や誤解がべったり堆積していたのです。その「偏見」を剥がすためには、根強い偏見そのものをめぐる近現代史が解析されなければならないと思うのですが、かのミシェル・フーコー(545夜)があれだけ時間をかけて大部の『性の歴史』(全4冊 新潮社)を書きながら、そのわりには徹した解析ができなかったように(後半は古代史の解説になっていた)、この議論はヤワではないのです。

念のため、いまさらながらではありますが、LGBTのLはレズビアン(lesbian)、Gはゲイ(gay)、Bはバイセクシャル(bisexual)、Tはトランスジェンダー(transgender)のことです。

いずれも性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)をあらわすイニシャルで、少数のグループの活動の中で慣用化されていたイニシャルを組み合わせた呼称です。まあ、呼称にすぎません。それがしだいに公的な文書で認定されるようになった。

もっともLGBTのLとGとBはなんとか見当がつくかもしれませんが、きっとTはわかりにくいだろうと思います。トランスジェンダーは文字どおりは、ジェンダー(性)をトランス(越境)するという語義だから「性別をとびこえた人々」と解釈したくなるけれど、実際にはそういう理解では足りません。何が足りないのか、いろいろ足りない。

最近は、LGBTという4つのイニシャルを並べるだけでなく、「LGBTQ」とか「LGBTQ+」という呼称も交わされるようになりました。これは、もっとわかりにくい。これこそ、なんじゃこりゃです。Qは「クィア」(queer)のイニシャルですが、とはいえ、そう言われてもピンとはこない向きが多いでしょう。

英語圏以外では「クィア」はかなりなじみが薄い言葉です。もともとは「変だな」「おかしい」「でも、それが好きな奴がいる」といった意味で、それがセクシュアリティに加担して、俗語としては日本語の「ヘンタイ」(変態)や「おかま」にあたる言い方になっていました。つまりQはゲイや性的偏向者を侮蔑するときにつかわれていた俗語なのです。ところが当の「おかま」たちが「クィアのどこが悪いのよ」というふうに、あえて自称として「クィア」をつかいだした。そこから、しだいに“公用語”になっていったのです。

「+」(プラス)はさらにわかりにくいだろうと思います。LGBTQに「+」がくっつくのだから、LGBTQの5つが混ざっているのか(性差上はそんなことはありえませんが)、そこから何かが派生している立場をさすのか(その可能性はありますが)、それとも超少数者やハイパージェンダー(そういう言い方があるとして)を語ろうとしているのか、にわかには判断できません。だいたい「なんとかプラス」だなんてドリンク商品や強壮剤のネーミングみたいです。

あらかじめ言っておくと、苦しまぎれの記号のように見えて、「+」はとても大事な意味を孕んでいる。ぼくには「+」は「別様の可能性」(contingent state)というふうに見えます。おそらく『ジェンダー・トラブル』(青土社)を書いたジュディス・バトラー(1819夜)のセクシュアリティをめぐるパフォーマティブな立場は「+」にこそあったように思います。

今夜とりあげた一冊はこんなふうにわかりにくいかもしれないLGBTを「読みとく」ための基礎を、わかりやすく提供した一冊です。わかりやすくというのは、できるだけ学問的に正確を期したいという意味で、本書の試みのばあいは、「クィア・スタディーズ」という学問の立場から「非規範的な性を生きるセクシャルマイノリティとは何か」ということを読みとこうという明確な意図で綴られています。

あらかじめ杓子定規なことを言っておきますが、セクシャルマイノリティ(sexual minority)とは性的少数派のことではありません。「普通」(normal)の「性」を生きなさいという社会的圧力によって傷つく可能性のある人々のことをさす。つまり性に関する「規範」(norm)から逸脱しているとみなされる境遇にある人々のこと、それがセクシャルマイノリティです。本書はこのマイノリティ思想を貫いている。

著者の森山至貴(のりたか)は早稲田大学文学学術院の社会学の准教授で、読むかぎりはかなりマジメです。本書のほかに『「ゲイコミュニティ」の社会学』(勁草書房)、『ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア』(共著・勁草書房)などの著書がある。

これはぼくの仕事場にいる音大出身の上杉公志君に教えてもらったことですが、森山さんは朝日作曲賞を受賞したような音楽家でもあるようで、ピアニストとしても合唱団の演奏会にかかわっているみたいです。

で、本書についてはできればまるごと読むことをお奨めしますが、今夜は「かんじんなところ」を、かいつまんでみるだけにとどまります。多少、ぼくの意見も交えていくけれど、あしからず。

LGBT議論の「かんじんなところ」というのは、来たるべき社会の価値観の展望にもとづいて、次のような考え方をもつということです。

第1には「差異にもとづく連帯」とは何かということを理解する。第2に「否定的な価値付けを積極的に引き受けるという価値観」がありうることを理解する。第3にそもそもの「アイデンティティの両義性と流動性」について理解する。この3つです。

これが「かんじんなところ」です。けれどもさきほども書いたように、このような3つの視軸を同時に視座に入れながらLGBTを理解するのは、かんたんではありません。そんなことを不用意にすれば(一知半解で)、なんだか根本的な社会的価値観がゆさぶられていくような気もするでしょうし、そうすることでどんな社会が出来(しゅったい)するのか、心配する向きもある。

そもそもLGBTを理解するといっても、いったいこれらのイニシャルの並びによって何が社会的に象徴されているのか、差別語を使わないことで差別されてきた「当事者」の何を保護しうるのか、そういうことがすぐには掴みがたいのです。また、LGBTが象徴していることが今日の社会にどんな「改善」を要求しているのか、あるいはそこを「当事者」に対する「措置」として対応するとはどういうことなのかというと、このことだって容易には理解しにくい。

とりあえず、よく知られた二つの事例を紹介して、もう少し奥に進んでいきたいと思います。

2016年8月5日のNHKニュースで、同性愛差別の被害者が「LGBT男性」というふうに報道されました。大学院生が友人の男性に好意を告白したところ、その友人がこの大学院生が同性愛者であることをアウティング(暴露)したため、大学院生が自殺したという事件です。「LGBT男性」という表現がモンダイになりました。

もうひとつの例。同じ年の夏、ブラジルでリオ・オリンピックが開かれ、出場選手に多くのLGBTのいずれかを表明したアスリートがいることが話題になりました。そのことを日本のメディアもそこそこ紹介したのですが、このとき電子新聞が「私はLGBT」というヘッドライン(見出し)をつかったのです。

レズビアンであることとゲイであることを一人の個人が兼ねることができないように、LGBTという用語をつかって、個人の性向をまとめてLGBTというふうには言えません。それをうっかり「LGBT男性」とか「私はLGBT」というような個人紹介をするのは、セクシャルマイノリティの動向を良心的に報道しようとしているようでいて、かえってLGBTが意味するものが何であるかを曖昧にしかねない。またLGBTに個人化を加えすぎているとも言えます。

本書はLGBTを扱うことのむつかしさをあらわす例として、これらの報道におけるセクシャルマイノリティの扱い方の難点をあげながら(なぜそうなってしまうかという背景も考えながら)、では、どのように「LGBTを読みとく」かということを議論しています。

その議論の仕方はもどかしいほど慎重です。ポリティカル・コレクトネスをとことん配慮しているからでしょうが、そのため解説が丁寧で、詳しすぎるトリセツを読んでいるようにも感じます。配慮がゆきとどきすぎているのです。

そこでこの千夜千冊では、LGBTを大掴みするための前哨戦から入ってもらいます。一般の読者には次の「入口」から理解していくことがわかりやすいのではないかと思います。

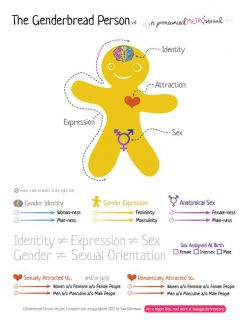

LGBTについて誤解しやすいことは、セックス(sex)とジェンダー(gender)をめぐる基本理解のところにあります。二つの用語は似ているようで似ていない。

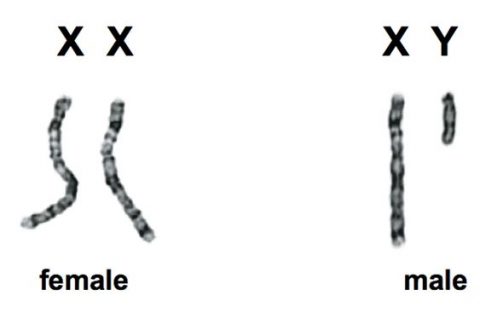

セックスは「生物学的な性別ないしは性差」のことを言います。生物がおこなう雌雄による有性生殖を支えているしくみがセックスです。雌雄は遺伝子セットの性染色体のありかたによって決まります。女性の性染色体はXX、男性はXY。このことにもとづいて人間の雌雄は男性(オス)と女性(メス)になりました。

性の発生は染色体に始まるのですが、男女の区別はそれだけにとどまらない特徴を発揮します。つまりいろいろな機能や外見に及ぶ。たとえば、(a)卵巣(女性)をもつか、精巣(男性)をもつか、(b)エストロゲン(女性ホルモン)が多いか、テストステロン(男性ホルモン)が多いか、(c)内性器がミュラー管由来の子宮・卵管をもつか、ウォルフ管由来の睾丸・輸精管をもつか、(d)外性器に膣・陰核(クリトリス)・陰唇があるか、陰茎(ペニス)・陰嚢があるか、などなど。

男か女かは、これらの特徴によって区別されてきたのです。もっともインターセックスの例で知られているように、こうした男女の区別がはっきりできないことも少なくありません。

これに対してジェンダーは「社会的および文化的な性別ないしは性差」のことを言います。人間の社会にほぼ特有される性別観がジェンダーです。

ジェンダーは村落や国家などの社会制度が要求した性別の単位として広まったものの、本来は個人一人ひとりの「性自認」によって確認されます。けれども、ここがたいへん微妙なのですが、その個人の性自認では、セックスとジェンダーの「認知度」がいろいろズレることが少なくないのです。

このようにセックスとジェンダーは似て非なるものであるはずなのですが、この二つの用語は長らく混乱してつかわれてきました。混乱してきただけでなく、人間がもっている性的存在というものの根底を軽薄に扱うようにつかわれてきたきらいがあった。この性的存在の根底とは何かといえば、それがずばりセクシャリティ(sexuality)です。

生物は交配や受精を通して繁殖するしくみを大々的に獲得しました。これが有性生殖です。そのしくみは雌雄を分けながら、配偶子を組み合わせるという方法です。

無性生殖も多い生物界のなかで、なぜ有性生殖がかくも確立していったかということは、残念ながらいまだ定説がありません。それでも進化生物学の研究では配偶子を有利に選ぶためだったろうこと、進化の選択圧のコストを下げるためだったろうこと、配偶子に選好度をもたらすためだったろうことなどが、有性生殖のメリットとしてあげられています。

有性生殖は生物界に大きな変化をもたらします。魚類や鳥類や爬虫類の特性を生み、哺乳類に至って類人猿(サル・ゴリラ・ヒト)に至る進化の道をつくりあげ、結局は生物史の先に文明史をぶらさげた。

オスとメスの行動や体型や紋様に変化を与えたことも見逃せません。オスとメスにおける性徴、攻撃性、ディスプレー性、群棲力、育児本能、番(つがい)の認知能力に、多様きわまりない相違が目立ってきたのです。セックスの差がオスのライオンを猛々しくし、メスのウマやシカの保育力を豊かにさせ、クジャクのオスの尾羽根をゴージャスにしました。

これらのことは生物界特有のものであったはずなのに、実は人間界からしてもこのオスとメスの行動と外見の相違はさまざまな影響を及ぼします。そもそもわれわれは動物なのだから、当然です。何かにつけては「動物的なるもの」を感じざるをえないのもムリはない。なかでも動物たちのミミクリー(模倣)をしたくなったことが特筆されます。イノシシの牙を首からぶら下げ、オオカミの毛皮をかぶり、ワシやタカの羽を髪にかざしたのです。われわれは「動物化」を好んだのです。

それがシャーマンの祈りやドラミングにつながると、そこからダンスや音楽が生まれ、男女の儀式的な役割が生じていったのでした。『動物化するポストモダン』という本が話題になったことがありましたが、「動物化」はとっくの昔から始まっていたことです。

では、性をもった人間は「性」をどうしたくなったと考えればいいのか。ここはちょっと難問です。なぜなのか。セックスによる性差は人類(ホモサピエンス)においては、そのまま継承されたわけではなかったからです。

われわれは直立二足歩行をし、体毛や牙を衰えさせ、「悪食のサル」をめざし、受胎と育児に時間をかけ、道具と言葉をつかうようになりました。なにより大脳皮質の有効度をいちじるしく高めました。かくてわれわれは衣服を着て、家族とともに家に住み、イコンやシンボルによるコミュニケーションをして、かつセックス(性差)を維持するようになったのです。

それでも古代では天界の神々の想定とともに、しばらくは両性具有や単性の「性」が認められていたように思われます。この感覚は宗教イコンや神秘主義の中でその後も多少こっそりとはしながらも、維持されます。けれどもやがて社会制度と家族制度が重なり、国家が共同体を管理するようになると、もっぱら異性婚が公認され、同性婚や同性愛(レズビアンやゲイ)が異端視されるようになっていったのです。

こうして文明の中にジェンダーが派生したわけです。ジェンダーは文明がつくりだした社会的文化的な性別であって性差です。

それとともに個人それぞれに発生する性別感覚ともなりました。そしてこのことにともなって、本来は生物学的な背景をもっていたセックスの意味も欲望主義的に変化していった。セックスは俗っぽくいえば「セックスする」に変化していったのです。

セックスは生殖や交配だけではなく、恋愛や色欲や交情と結びつき、自慰や姦淫や売春にも転化していったのです。また、そうしたセックスがもたらす欲望の消息は、あれこれの「表象」に転じ、絵画や文学におけるエロティシズムやポルノグラフィとして表現されるようになっていきます。

これらのことは、ジェンダーが社会的なジェンダーとして、それなりの多様性をもつようになっていったとも言い換えられます。過剰や歪曲もおこった。たとえば「男らしさ」「女らしさ」、「父らしさ」「母らしさ」、「男の子らしさ」「女の子らしさ」などの様態やなりふりが強調され、いわば「割り当てられた性別」を押し付けるようになっていったのです。ジェンダーは規範力や強制力や排除力をもつように(もたされるように)なっていった。

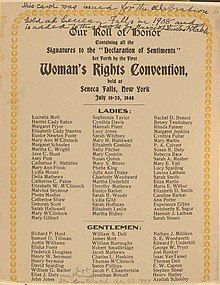

世界中に見られる男性優位の価値観、女性蔑視の傾向、職業選択の男女差の進行、報酬の非対称、社会的参画の男女差別が、こうして定着していったと見られます。けれども、そのままでいいわけではない。初期フェミニズム運動が女性の参政権などを求めて立ち上がっていったのは、性別による不当な割り当てをほったらかしにする男性型ジェンダー社会に対する最初の狼煙でした。

とはいえ、男女の差別の撤回を求めるだけでは、複雑なジェンダー問題の解消が連打できるわけではなかったのです。気がつけば、社会は隅々まで男性優位主義やそれにもとづくヒエラルキーで埋められていたのです。でも、それだけにとどまってもいなかった。

ジェンダーの近現代史にとって、見逃せないことがあります。それは、近代国家が地球上の各地を占め、その発展にともなって資本主義と自由主義が力をもつようになると、工場生産や消費生活が日々の前面に躍りだし、そのため多くの活動成果が「商品化」に向かっていったということです。

商品化はじりじりと着実に「人間の存在条件」に迫っていきました。このことは個人のアイデンティティが疎外され、抑圧される機会をふやすとともに、個々のセクシュアリティとジェンダーの多様性をさまざまなかたちで束縛するようになっていきます。ここが見逃せない。

人間の商品化に対して、対策が練られなかったわけではありません。知識人たちも拱手傍観していたわけではない。マルクス(789夜)は人間活動の商品化を批判して文明の転換を求め、ニーチェ(1023夜)は超人を志向して思想の転換を求めます。またフロイト(895夜)は「心理」を、ハイデガー(916夜)やサルトル(860夜)は「実存」を、ボーヴォワールは「性」を、ソシュールやパース(1182夜)は「言葉」や「記号」を思索して、人間存在の新たなありかたを問うた。

しかし、市場資本主義の拡張の速度は止まらない。この程度の抵抗や対策を押し流すほどの勢いをもっていたのです。こうした流れの中で、いよいよ「ジェンダーの現在と未来」がやっと問われるようになってきたんだと考えられます。

ざっと粗雑にまとめれば、とりあえずこういうことにはなるだろうものの、これまで生物学が組み立ててきた「セックスの科学」と社会学や哲学やフェミニズムが議論してきた「ジェンダーの科学」が橋渡しされたかといえばいまだとうてい連動されていませんし、十分に組み合わさってもいません。セックスとジェンダーの関係は、いまなお複雑なまま、文明の現在の前に放置されたままなのです。マルクス主義も記号論もコミュニケーションの社会学も、この手の検討にはあまり役に立たなかったのです。

加えてめんどうなことに、近代国家の普及以降の世界では「標準」や「正常」がさまざまな尺度で設定されていったため(「ノーマル」が称揚されたため)、そのことがセックスとジェンダーにまつわる「社会」と「個人」の日々に迫るようにもなって、個人の性をめぐる自己認知を危ういものにしていったということがあります。

ありていにいえば、近現代思想は「セックスとジェンダーの学」には寄与してくれなかったようなのです。

さあ、ではどうするか。ここにおいて、まずはフェミニズムが立ち上がり、近現代思想が役に立たなかったのは、男性中心的な思想を組み立ててばかりいたからだという立場から、新たな思想活動を始めていきました。ついでは、いやいやそれは男性主義とか女性重視とかの問題ではなく、性差をふくむ社会的マイノリティを軽視する思想が重視されていたからだろうという見方が浮上して、本書の学問的な基盤となっている「クィア・スタディーズ」(Queer Studies)が準備されはじめたのでした。

これまで一人の個人が性自認をするばあい、すなわち自分の性別を問われるばあい、セックスとジェンダーは合致するか、さもなく合致するかのようにふるまうことがノーマルであるとみなされてきました。そしてたいていは「男であるか、女であるか」の二者択一が問われ、社会がその当人のアイデンティティ(自己同一性)を確認するにあたっても、「男・女」欄のどちらかにマルをつけることが求められてきた。

歴史的には古くからセックス(性)が男女のいずれにも帰属できなかったり、セックスとジェンダー(性別)が合致しなかったりすることは、かなり頻繁におこっていたことでした。そこでは古来の神話や伝説に語られているように、随所でレズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、トランスジェンダー(T)がそれぞれのアイデンティティをひそかに主張していたのです。その一方で、そうした主張や行為はたいてい「異常」(アブノーマル)扱いされてきたのです。

たとえば中世ヨーロッパのキリスト教社会では、男性どうしの性行為、オラルセックス、獣姦、避妊具をつかった異性間性行為などは「ソドミー」(sodomy)という呼称で一括りにされ、宗教上の罪の対象になっています。ソドミーは聖書のソドムの町の混乱に由来する命名です。

その後もヨーロッパ社会では、ドイツで同性愛が厳罰の対象となったり、イギリスの刑法ラブシェール条項で男性間の性行為を犯罪対象にしたように、ソドミーを罰する方針は着々と継承された。このことは近代にいたるまでソドミー法として各国で適用されています。

もっともこれらは異常な性行為に適用するためのもので、同性愛者という人格に適用されるものではなかったのですが、それが19世紀後半に性科学(sexology)が「同性愛は処罰ではなく治療の対象だ」とみなして、同性愛者の保護を重視したことから、事態が様変わりしていくようになります。LGBTは「患者」扱いされたのです。

クィア・スタディーズはこの変化を「行為から人格への移行」と位置づけています。この移行を決定づけたのはオスカー・ワイルド裁判でした。

1895年、オスカー・ワイルド(40夜)がクインズベリー侯爵を名誉棄損で訴えます。侯爵は自分の息子のダグラスとワイルドとがふしだらな退廃的関係にあることを憂慮して、ワイルドにそうした行為をやめるよう手紙を送ったのですが、それをワイルドが名誉毀損だと訴えたのです。

裁判が開かれ、ワイルドは同性愛の行為に耽ったとして有罪になった。が、話はここからです。このことを性科学者たちが注目し、同性愛は侯爵たちが眉を顰めるような退廃的な行為ではなく、むしろ「愛の病理」の対象になりうるものと考えるようになります。同性愛が「心」や「愛」の対象になってきたのです。

ワイルド裁判以降、性科学者たちは女性にも同性愛があることを発見し(こんなに遅かったのです)、男女を問わない同性愛を認めるべきだという見方を強調するようになっていきます。

なんとも意外な展開ですが、そうした見方は、時をへて1950年代にホモファイル(homophile)とよばれる社会運動につながっていきます。これは同性間におこる愛(philia)にもとづく運動で、アメリカの男たちによる「マタシン協会」や、それに触発されて立ち上がった4組のレズビアンによる「ビリティスの娘たち」が有名です。いずれも「男らしさ」「女らしさ」を信条として、服装やふるまいも「男らしさ」や「女らしさ」を身につけることを訴えたものでした。つまり、既存の社会規範にうまく取り入るという戦略をとったのです。ホモファイル運動はクィア・スタディーズでは「同化主義」の段階とみなされています。

話はとんで1969年6月28日、ニューヨークのゲイバー「ストーンウォール・イン」で警察の踏込み捜査に対抗する暴動がおこります。この店を拠点にゲイタウンに集まっていた同性愛者たちが一斉に立ち上がった。いまやLGBT史上有名な事件ですが、事件そのものよりも、これをきっかけにゲイ解放運動やフェミニズム運動が世の中に「見える活動」や「読める運動」になっていったことが目立ちます。

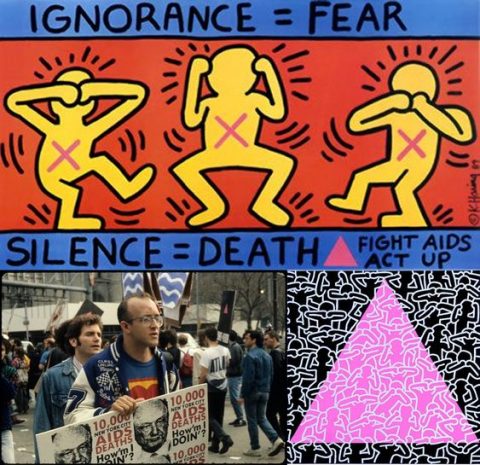

このようなGのありかたを問うムーブメントはさらに80年代以降になると、HIV/AIDSの波及とともに世界的な社会問題として注目されるようになります。

わずかな例しか採り上げなかったので舌足らずだったかもしれませんが、紹介したような動向から、主としてGとLの活動やB(バイセクシャル)の活動が先頭を切っているように見えたかもしれません。しかし実際は、性自認をめぐる動向としてむしろT(トランスジェンダー)が先行していたのです。

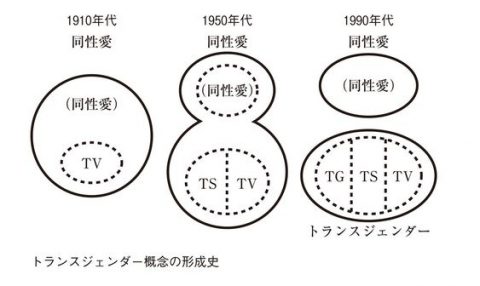

1910年、ドイツの神経学者のマグヌス・ヒルシュフェルトが、異性を装って興奮する者のことを「トランスヴェスタイト」(transvestite)という用語をつかって説明しました。女装主義者のことですが、それをきっかけに異性を装うことと同性愛とが同一視されるようになったのです。ヒルシュフェルトは同性愛者を「第三の性」と捉えたりするような視点の持ち主で、トランスヴェスタイトはたんに表面的な女装主義ではなく、そこには新たな「性」が出入りしているとみなしたのです。

一方、50年代になると、同様の趣味を「トランスセクシャル」(transsexual)という言葉でも説明するようになり、これも同性愛との区別をしないまま人口に膾炙しました。

1966年、サンフランシスコのテンダーロイン街で、いまは「コンプトンズ・カフェテリアの反乱」と呼ばれる警官との衝突事件がおこりました。当時のサンフランシスコのゲイコミュニティは、トランスヴェスタイトやトランスセクシャルを(つまりはトランスジェンダーを)自分たちとは違う趣味の持ち主として排除していたようなのですが、その排除された者たちが集うカフェテリアに警察が強引に介入したのです。

事件はそういうものだったのですが、この事件以降、GとTとを正確に扱おうという機運が生まれていったのです。ちなみに今日では「異性装する者」をトランスジェンダーと呼び、同性愛の議論とは別にしています。

ほかにも、トランスジェンダーが排除された歴史的経緯があります。70年代のフェミニズムの担い手たちが、トランスセクシュアル女性たちのことをフェミニズムに対する裏切り行為だと捉え、フェミニズムのコミュニティからTが排斥されたのです。過激なレズビアン、ジャニス・G・レイモンドの『トランスセクシャルの帝国』(1979)がこの論陣の先鋒でした。

なぜこんなふうになったのかというと、「女らしさの呪縛」から脱出しようとしているフェミニズムにとって、当時広まりつつあったホルモン治療や性別適合手術(いわゆる性転換手術)を受けてまで女性らしさを見せようとする行為が許せなかったのです。

LGBT問題はLもGもBもTも、いずれもが別々の自覚の歴史と抑圧の歴史をもちながら、一方では互いに区分けされつつ、他方ではしだいに接近を促されていました。

それでは、いったい何が区別され、何を接近させて語られるべきなのか。当初はあまりに問題が複雑でわかりにくかったのですが、このことを明確に議論できる立場として、90年代に入って急激に浮上してきたのが「クィア」という視座の設定でした。Qの登場です。エイズが「ゲイの病」とされ、同性愛が国際的な議論の偏向にさらされた時期に重なっていました。

「クィア」という言葉が学会の先端に提出されたのは、1990年2月のカリフォルニア大学サンタクルーズ校での研究会でのことです。テレサ・デ・ローレティスが「クィア・セオリー」をレポートし、ジェンダーとセクシュアリティの問題をこれ以上混在させないためには、これまでのLとGをめぐる議論からの脱構築をはかるべきで、それにはいったんQという新たな枠組みに議論を移し替えるのがいいのではないかと提唱したのです。

エイズ問題とポスト構造主義の議論が時を同じくして台頭していた時期でした。ローレティスはLGBTについての見方を新たな枠組に移し替えることは「セオリーの問題である」と言ったのです。ここにクィア・セオリーを組み立てるためのクィア・スタディーズが発進しました。

そのかんじんな視座(つまりクィア・セオリーの視座)は、すでに案内しておいたことですが、第1に「差異にもとづく連帯」とは何かということを理解する、第2に「否定的な価値付けを積極的に引き受けるという価値観」がありうることを理解する、第3に「アイデンティティの両義性と流動性」について理解する、ということにありました。

第1の「差異にもとづく連帯」とは、マイノリティにある者たちがLGBTそれぞれの差異を隠すことなく、いったん連帯させるための枠組をつくるということを示しています。クィア・スタディーズの地平を拓いたジュディス・バトラーは、その枠組は差異のパフォーマティヴィティによって説明できるとしました。

第2の「否定的な価値付けを積極的に引き受けるという価値観」とは、否定的なニュアンスをもつ言葉やジャーゴンをあえて引き取って(たとえば「おかま」や「クィア」)、その内実やイメージやコンセプトの書き換えを当事者に取り戻そうということを示唆します。またまたバトラーの例になりますが、バトラーは「それにはトラブルだって辞さない」という覚悟をもって主著『ジェンダー・トラブル』を書いたものでした。

第3の「アイデンティティの両義性と流動性」とは、アイデンティティにばかり頼って議論していくのは危ういということです。これまでマイノリティはそれぞれ一貫したアイデンティティをもつことによって明確な政治活動ができると考えられていたのですが、必ずしもそうではない。むしろ「ゆらぎ」や「相補性」も大事かもしれないということを、エイズ問題が社会運動の限界をゲイコミュニティに突き付けた苦い体験にもとづいて考慮した提言です。

「かんじんなこと」とはいえ、いずれもかなり高度な思想を微妙に成り立たせようとしていて、すこぶる興味深いところです。ぼくは、このような考え方には、ポスト構造主義以降のニューウェーヴの息吹を感じます。

さて本書は、後半になってピッチが上がり、日本におけるLGBTの状況にも言及されるのですが、それにあたってクィア・スタディーズのための二つの強力な概念エンジンとして、バトラーの「パフォーマティヴィティ」(performativity)とイヴ・セジウィックの「ホモソーシャル」(homosocial)を用いることを奨めています。

1819夜でも少しふれたように、バトラーは、LGBTは概念の羅列にすぎないものの、LGBTそれぞれのパフォーマンスを遂行しようとすることによって、その根底にひそむケイパビリティ(能力)が創発されうることを強調しました。またその創発はLGBTを「Q」および「+」に移していこうとするとき、さらに雄弁になりうることを予告したのです。この行為を引き受けるエンジンがパフォーマティヴィティです。バトラーはそのための「Q+」は、たとえばドラァグクイーンのパフォーマンスを引き込むことでおこりうると考えたようでした。

英文学者でもあるセジウィックが提案した「ホモソーシャル」という概念エンジンについては、いずれセジウィックの主著『クローゼットの認識論』(青土社)を千夜千冊するときに採り上げるつもりですが、そうとうにラディカルで両義性に富んだクィア概念です。

セジウィックはG文学の「読み」を通して、ホモセクシャルな性愛関係は男どうしの「絆」のセンスにあらわれているものが一部投射した行為であって、そこには実はホモフォビア(同性愛嫌悪)の影がつきまとっていると分析しました。だから、この両義的な関係は新たなホモソーシャルな関係として理解しておいたほうがいいということです。Gはすでにクローゼットの中から始まっているということです。いったいこのことを指摘することで何が見えてくるかは、セジウィックの千夜千冊のときに説明します。

このほか本書にはさまざまな解読の試みがちりばめられているのですが、それは本書に直接あたってもらって吸収してください。

本書は「なんでもあり」についての著者の考えを披露して了っています。

著者はこの本について、セクシャルマイノリティに関する「なんでもあり」を、できるかぎり知識を付与して書いたと述べて、他者を自分に都合よく解釈して傷つけないためには、知識にもとづく「なんでもあり」をできるかぎり追い求めることが必要だと強調するのです。楽譜をすべて暗譜する訓練をしてきたピアニストらしい姿勢かもしれません。

そして、こう結んでいます。クィア・スタディーズには「なんでもあり」を堅牢に支えるための重要な意義がある、と私は強く思います、と。とても大事な結語です。ただ世の中では「なんでもあり」は評価しにくいのです。世の中は、「何かだけ」であってほしいのです。困ったことです。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:中尾行宏・桑田惇平・寺平賢司・上杉公志

⊕『LGBTを読みとく─クィア・スタディーズ入門』⊕

∈ 著者:森山至貴

∈ 編集:橋本陽介

∈ 協力:金森日向子・岸田理沙・熊井春奈・小林晶穂ほか

∈ 装幀:間村俊一

∈ 発行者:貴入冬子

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 印刷・製本:三松堂印刷株式会社

∈ 発行:2017年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 良心ではなく知識が必要な理由

∈ 第2章 「LGBT」とは何を、誰を指しているのか

∈ 第3章 レズビアン/ゲイの歴史

∈ 第4章 トランスジェンダーの誤解をとく

∈ 第5章 クィア・スタディーズの誕生

∈ 第6章 五つの基本概念

∈ 第7章 日本社会をクィアに読みとく

∈ 第8章 「入門編」の先へ

∈∈ 読書案内

∈∈ おわりに

∈∈ 参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

森山至貴(もりやま・のりたか)

1982年、神奈川県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻(相関社会科学コース)博士課程単位取得満期退学。東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻助教、早稲田大学文学学術院専任講師を経て、現在同准教授。専門は社会学、クィア・スタディーズ。主著に『「ゲイコミュニティ」の社会学』(筑摩書房、2012年)、『10代から知っておきたい女性を閉じこめる「ずるい言葉」』(WAVE出版、2023年)他。