父の先見

工作舎 1993

Evelyn Fox Keller

Reflections on Gender and Science 1985

[訳]幾島幸子・川島慶子

編集:森下知 協力:佐々木力・十川治江

装幀:西山孝司・柳川貴代

この本の日本語訳を企画した川島慶子に原書を薦めたのは、川島が所属していた東大の科学史科学基礎論研究室の招待で来日していたトマス・クーンだった。クーンを招いたのは佐々木力である。

川島はクーンに「アメリカでは70年代にフェミニズム運動の火の手が上がって、さまざまな分野で変革がおこりましたが、科学史ではどうだったのですか。運動の成果を科学史に生かした研究はあったのでしょうか」と質問をした。このときクーンが「私はそのことの専門ではないが」と断って、ひょっとしたらこの本を読むといいでしょうと紹介したのが本書である。川島は科学社会学とフェミニズム理論が出会うと、そうか、こういうすばらしい本が生まれるのだと知って、ずっとのちに翻訳本の刊行を工作舎に持ち込んだ。

翻訳を始めてみると、けっこう大変だ。そこでリリーフとして幾島幸子が登場する。幾島はぼくの昔からの仲間の一人で、出会った頃は平井雷太夫人だった。その後、フォーラム・インターナショナルの同通(同時通訳)軍団の猛者たちと交わり、工作舎を舞台に翻訳の技を磨いた。とても凝縮した英文で書かれた本書が、こうして陽の目を見た。

著者のエヴリン・フォックス・ケラーはハーバード大学で理論物理学と数理生物学を専攻し、ノースイースタン大学やカリフォルニア大学バークレー校で数学・人文科学・科学史・女性問題を教え、その後はMITに招かれて科学・技術・社会をまたぐ学際的プログラム(STS)の教授を務めた。

STSにとりくんでいたせいもあってか、ケラーにはユニークな著書が多い。専門書のほかに『遺伝子の新世紀』(青土社)、本書、『生命とフェミニズム』(勁草書房)、『機械の身体』(青土社)があり、加えてバーバラ・マクリントックについての評伝『動く遺伝子―トウモロコシとノーベル賞』(晶文社)を書いているのが目立つ。トウモロコシの遺伝研究をやりとげてトランスポゾン(動く遺伝子)の発見に至った細胞遺伝学者マクリントックについての、感動的な評伝だ。

DNAの構造が知られる前にトランスポゾンを突きとめていたにもかかわらず、マクリントックにノーベル賞が授与されたのは40年後の81歳のときだった。ケラーはこのじれったい科学界の状況に地団駄を踏んだのである。

そんなケラーについて、イアン・ハッキング(1334夜)はこんなふうに評した。「男性にケラーのような本が書けない理由は、理論的にも生物学的にもまったくないけれど、これまでそういう男性はいなかった。そのような勇気をもった男性も、おそらくいなかっただろう」。

ケラーが本書を書くに至った経緯は、次のようなことだ。数理生物学者として完全に満足していたとはいえないまでも、それなりに没頭していたケラーは、長きにわたって科学が「知の頂点」にあると信じて疑わなかった。それが70年代半ばのある時期、大きな疑問に出くわした。

科学は合理を重視する。そのためにロゴスを駆使した。数学がロゴスの武器となり、合理を検証できたことを雄弁に語ってきた。そのようになったのは、古代ギリシアの自然哲学をもとに真理を唱えることを「知の理念」としたからだった。真理を誇り、非合理を説き伏せた。

この基盤をつくったのはソクラテスとプラトン(799夜)とアリストテレス(291夜)だ。その中心にいたプラトンは『国家』において「知る」ことは真実に向かって努力することであり、その努力の道筋そのものが精神そのものであると説き、『饗宴』においてはその精神はエロスに導かれると説いた。いったい、このエロスとは何なのか。

このことが気になったケラーは、あらためてプラトンの『パイドロス』を読んで驚いた。本質の世界へのステップとして重大な意味をもつエロスはホモセクシャルなものだったのである。そこには成人男性と青少年との「愛」が育まれていた。ここにおいてケラーは忽然として、これまでの科学、および現在の科学はマスキュリニティ(男性性)によってどのくらい束縛されているのか、そこを確かめてみたくなった。

こうして、ジェンダーと科学をテーマにした論文をいくつか書くことにした。ケラーがそういう関心をもっていると知ったかつての指導教授は、あるとき「女性についてどんなことがわかったのかな」と尋ねてきた。ケラーはむっとして「女というより男について、それより科学について多くのことがわかってきたわ」と答えた。

科学とは人間社会がつくりだしたさまざまな慣習や知の体系によってつくられたものであって、論理や経験則だけで規定できるものではない。

同じようにマスキュリニティとフェミニティ(女性性)は社会や文化によって規定されたカテゴリーであって、生物学的必然性にもとづくものではない。仮りに「女、男、科学」の三項になんらかの関係があったとしても、それは経験的事実と感情と社会的要素がないまぜになった複雑なダイナミクスのなかから鬱勃として生じてきたものであって、男と女の力関係によって決まるものではなかったはずである。

科学は、文明の進展にともなって歴史のひだひだの中に人間の織り目と社会の裂け目をつくっていった。結合と分断をつくっていった。その歪みは学問の価値観に及び、それを担う男と女をまたぐ性(ジェンダー)に及んでいったにちがいない。

そんなふうに考えはじめたケラーは、このような結合と分断の編み目と裂け目をまとめようとした西洋的なシステムを「科学―ジェンダー・システム」と名付け、ちょうど70年代半ばに立ち上がってマスキュリニティとフェミニティにゆさぶりをかけていたフェミニズム思想をいささか借りながら、科学の来し方行く末を考えるようになったのである。

とくにプラトンからベーコンに及ぶ「来し方」を入念に検討することにした。

プラトンは理念・理性・精神を「愛によって導かれる知」によって組み立て、これを上方に向けた。上方にはイデアがあった。だからイデアは上位が下位を組み下ろすように階層的につくられたものだった。ということは知も愛も、つまり哲学(フィロ・ソフィア=知+愛)も、その階層性を反映していたわけである。では、ベーコンはどうだったのか。

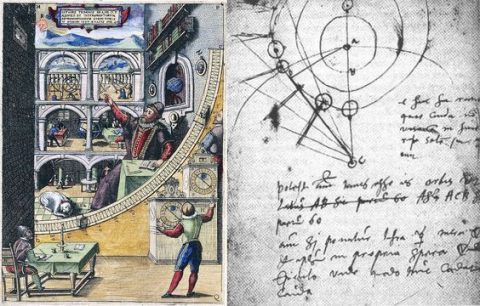

近代科学の父とされるフランシス・ベーコンは経験科学の基本をつくりあげた。この「経験」は科学史では実験科学のことだとされてきたが、むろんそうでもあろうが、ケラーがベーコンを読みこんでみると、精神が自然を経験するためのしくみのことだったことが見えてきた。

自然は法を内包しているものの、ベーコンにとっては精神をもたないものだったので、そこを経験や実験によって埋めるべきだったのである。作動中の自然を制御すること、それがベーコンの経験科学だった。

このことをベーコンは「精神と自然の、貞節で合法的な結婚」と言っている。結婚? そうなのだ。ベーコンの経験科学は、まるでプラトンからルネサンスをへて三段跳びをしながら「愛」(エロス)についての片寄った加担が新たな様相で移植された結婚のようなものだった。

それにしても「結婚」とはどういうことなのか。経験科学は、本気でそんなこと(結婚)を意図したというのか。自然が男で、経験が女だとでも言うつもりなのか。それとも逆で、女である自然を男である経験科学が征していったと言うのだろうか。

ベーコンは『時間の雄々しき誕生』(1602年頃の著作だが、1964年にやっと英語化された)のなかで、自分が構想した科学が精神と自然の関係を受容と服従の関係とみなしているものであることを述べ、それによって精神のフェミニティを合理のマスキュリニティに変容できると誇っている。

このことを突きとめた。ケラーは、ベーコンの経験科学には「性的弁証法」がメタファーとしてはたらいていたことを確信した。どうやらわれわれの科学の基礎は17世紀のベーコン的プラトン主義によって立ち上がってきただけではなくて、近世ヨーロッパの男性科学者たちに及んだ長大なエディプス・コンプレックスがのたうっていたのだった。

ケラーがなぜフェミニズム思想に傾倒したのか、科学についての疑問をフェミニズムによって解読したいと思った成果はどこにあったのかということを、いまさらあれこれあげつらうことは必要だろうか。

そんな必要はない。ケラーの本には、当初の疑問が男性主義による科学支配に対する関心に端を発したわりには、フェミニズム思想やフェミニズム用語が躍動していない。マクリントックら何人かのとびぬけた女性科学者を擁護しようとしている(贔屓にしている)ことは隠せないが、そのことについてさえ、いちいちフェミニズムの言説で裏打ちしようとはしていない。

ケラーの書くものは、たいていは今日の科学の限界を稀にみる洞察力で突き止めようとするか、そうでないときはフェミニズム思想の引用というよりも、むしろポール・ファイヤアーベント(1812夜)のアナーキーなセンスや、イアン・ハッキングの「介入の思想」に反応して綴られている。

だから次のように告げるのも忘れない。科学が科学自身の呪縛から脱するには、科学が実は男性優位的な支配思想に保護されながら成長してきたことを白状すべきで、そうしないかぎりは呪縛からの脱出は図れないだろう、と。

本書の第7章は「現代物理学における認識の抑圧」というもので、ケラーの稀に見る洞察力がキラリと光る。科学が創出されるときの理論やイデオロギーを独自に問うたもののひとつで、自然法則に「内省」があるのかどうか(呪縛を白状する用意があるのかどうか)を訝っている。

科学がつくりだす自然法則は柔軟で啓蒙的である。かつては神に擬せられたその法則の主は、生産的で機知に富み、複雑さの中から単純なしくみを発見して、その普遍性を誇る。だったら量子力学ではそこはどうなの?と、ケラーは問うた。

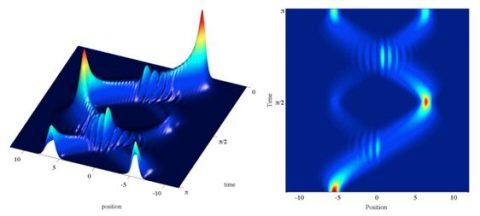

量子力学において、量子のふるまいを知ろうとする者(観測者)の問題と、世界を量子力学的に眺めることであらわれる法則の問題とを、一連の系統的記述であらわす。シュレディンガー(1043夜)の波動方程式やハイゼンベルク(220夜)のマトリックス式は、その系統的記述の数学化である。

このようなあらわし方をもつ科学は「知る者」と「知られる世界」を分断しつつ結合しようとする。そのため、量子のふるまいについての説明は統計的解釈によってしかあらわせない。量子力学ではそういうふうにしたことを、そのつど変化する「確率振幅」という現象のせいだと言おうとしてきたのだが、それが自然の現象だと言い切れるのかどうかといえば、実ははっきりしない。

ケラーはそこを分け入って、この葛藤から脱するにはいったん量子力学が離脱してきたもともとの原郷を問題にするしかないのではないかと考えた。原郷とは古典力学のことだ。ニュートンやデカルトによって確立した整合のとれた力学だ。この古典力学による力学像は絶対空間と絶対時間という、はなはだ抽象的な座標(デカルト座標)の上に成り立っている。これはツルツルの時空間だ。

なぜそんなツルツルの時空間が古典力学のすべてを包み込めたかといえば、それを用意したのが原郷のそのもともとにあたるベーコンやプラトンの理念時空で出来上がっていたからだった。もともとのもともとがツルツルを志向した。古典力学はツルツルの理念時空でなければならなかったのだ。

ケラーは、それならそこには「知る者」のエロスが発していたのだとみなした。このことを起点にして古典力学が成立したとみなした。

ところが量子力学は、意外にも「知る者」が量子現象のすべてを知りえないということ、確率的なことしか知りえないということを持ち出した。それなら科学はツルツル以外の世界観に到達したということなのである。

けれども量子力学者たちは、なぜかそうは白状しなかった。ツルツルはツルツルで十分に成り立っているけれど、それとは別なミクロな世界(量子の世界)では、「知る者」は知りえないことに出会うのだと(観測者はすべてに立ち会えないのだと)、そう解釈したのだった。

科学史の名著『コスモスの崩壊』(白水社)を書いたアレクサンドル・コイレは「こうして世界は真っ二つに分割された」と書いた。ケラーも、古典力学と量子力学が二つの世界を別々に描いたのではない。これは主体(サブジェクト)と対象(オブジェクト)を二分した見方であったと書いた。

そうだとしたら、ツルツルの時空を成立させた科学とまったく同じ見方が、姿を変えて量子力学の解釈にもちこまれたのである。量子力学がそうなったのではなく、量子力学の解釈がそうしたのだ。

以上のような量子力学についてのコメントは、ありそうでいて、実のところはなかなか見られない。古代ギリシア哲学を背景にしたベーコン=ニュートン型の古典力学と波動関数をもってあらわす量子力学とを串刺しにするコメントはめったにない。

なぜならケラーが言うように、そのような見方をするには「私たち自身の内部の分裂」を受け入れる必要があるからだ。

けれども、そんなことは、多くの科学者には(また、多くの男たちにも)容易に肯んじられない見方である。科学は自分たちの「内部の分裂」を白状しない。なぜなら科学者は次のように自己保身しているからだ。ケラーは次のようにパラフレーズしてみせている。

「科学的知識は、第一に情緒的色合いを帯び、それゆえに汚染された他の知の様式から切り離されることによって、第二に自然界の対象物と超越的に結合することによって、客観化される。この科学精神と自然との祝福すべき結婚は、世俗的な性交によってではなく、自然または神との直接的な融合によって成就されるのである。このことは科学的精神のみが能力を備えていることである」。

ちょっぴりフェミニズムっぽい言い回しが顔を出しているが、そこは愛嬌だ。ケラーはやや微笑んで、そしてその直後、量子力学の解釈に蔓延する誤りは波動関数そのものに一種の客観的で物質的なリアリティを付与させてしまったことにあると、毅然として言ってのけたのである。相当に勇気のある指摘だった。

ほんとうのところ、量子力学はわれわれに何をもたらしたのだろうか。ひとつはプラトンにまでさかのぼる人間の夢――理論と現実の完全な一致――は実現不可能であることを告げたのである。そしてもうひとつには、われわれは量子力学のような最高の科学的成果においてさえ「認識の抑圧」に耐えているままにいるということだ。

さあ、如何なものか。諸君はケラーのような異議申し立てを、どのように理解するだろうか。揺れるジェンダーをもって科学のパースペクティヴに異議申し立てをするスタンスを、どう評価するだろうか。ぼくははっきりしている。エヴリン・ケラーのような科学者がもっともっとほしいと思うばかりなのである。

さて、今夜話題にしなければならないもうひとつの問題は、仮称「ジェンダーの科学」のようなアカデミックな展開の可能性があるのかどうかということだ。

アカデミズムの正当性をあまり信用してこなかったぼく自身はこのことにあまり関心はないのだが、かつてのフェミニストやケラーの指摘のように、学問に男性的思索のアドバンテージがはたらき、マクリントックが女性であったためにその科学的成果が過小評価されてきたようなことが多々あったとすれば、この問題はいったん吹きさらしの舞台に掲げられるべきである。

けれども思うに、どんな学問的思索もその成果の表明も、男によって語られようと女によって語られようと、たいていは過小評価や誤解や曲解を受けるようになってきたとも言うべきで、それをジェンダーのプリズムに当てながら議論しようというのは、さあ、どうか。かなりムリが出てきそうだ。

それよりもぼくが期待するのは、男と女の二つっきりのジェンダーにこだわらずにこれをまたぐような思索や、既存のジェンダー思考をさまざまに逸脱するような表現にこそ、実はアカデミズムの陥穽から脱するヒントが芽吹いているのではないかということだ。ジェンダーを連続的に破っていく思想が待たれる。

TOPページデザイン:菊地慶矩

図版構成:大泉健太郎・齊藤彬人・寺平賢司・上杉公志

⊕『ジェンダーと科学』⊕

∈ 著者:エヴリン・フォックス・ケラー

∈ 訳者:幾島幸子・川島慶子

∈ 編集:森下知

∈ 協力:佐々木力・十川治江

∈ 装幀:西山孝司・柳川貴代

∈ 発行者:中上千里夫

∈ 発行所:工作舎

∈ 印刷:株式会社新栄堂

∈ 製本:田中製本印刷株式会社

∈ 発行:1993年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序

∈∈ 第1部 精神と自然の結びつきの変容

∈ 第1章 プラトンの認識論における愛と性

∈ 第2章 ベーコンの科学 ——支配と服従のわざ

∈ 第3章 近代科学の誕生における精神と理性

∈∈ 第2部 主体と対象の内的世界

∈ 第4章 ジェンダーと科学

∈ 第5章 動的な自律 ——主体としての対象

∈ 第6章 動的な客観性 ——愛、力、知識

∈∈ 第3部 科学の創出における理論、実践、イデオロギー

∈ 第7章 現代物理学における認識の抑圧

∈ 第8章 細胞粘菌の集合理論におけるペースメーカー概念の威力

∈ 第9章 もう一つの世界

∈∈ エピローグ

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考文献

∈∈ 人名索引

⊕ 著者略歴 ⊕

エヴリン・フォックス・ケラー(Evelyn Fox Keller)

1936年ニューヨーク生まれ。ハーバード大学で物理学の博士号を取得。理論物理学、数理生物学を専攻。ノースイースタン大学で数学・人文科学の教授、カリフォルニア大学バークレー校では、科学史の学際的プログラムにおける修辞学、女性問題の教授を勤め、現在はマサチューセッツ工科大学の科学・技術・社会の学際的プログラムの教授を勤める。1992年、すぐれて創造的な業績に対し贈られることで有名なマッカーサー賞を受賞。邦訳にバーバラ・マクリントックの評伝『動く遺伝子—トウモロコシとノーベル賞』(晶文社)他。

⊕ 訳者略歴 ⊕

幾島幸子(いくしま・さちこ)

1951年東京生まれ。早稲田大学政経学部卒。「ニューズウィーク」をはじめとする雑誌や単行本の翻訳を数多く手がける一方、翻訳学校講師、法政大学非常勤講師を勤める。『形の冒険』『生命のニューサイエンス』(共訳)や、『エチカル・アニマル』(いずれも工作舎)などの科学ジャンルから、『レイプ・男からの発言』(共訳・筑摩書房)などの女性問題や子ども、エコロジー、「老い」まで、幅広いテーマに携わる。

⊕ 訳者略歴 ⊕

川島慶子(かわしま・けいこ)

1959年兵庫県生まれ。京都大学理学部卒業。東京大学大学院理学系研究科科学史科学基礎論博士課程単位取得退学。フランス高等社会科学学院D・E・A課程修了。現在、名古屋工業大学助教授。大学院生時代より、「ジェンダーと科学」の視点から18世紀フランス科学を見直す作業を続け、『化学史研究』『現代思想』『日本18世紀学会年報』などに発表。その一連の成果をまとめた著書『エミリー・デュ・シャトレとマリー・ラヴワジエ』(東京大学出版会 2005)により、2006年度の女性史青山なを賞受賞。スペイン・サラゴサ大学理学部数学科主催の連続講演(1995)や、フランス国立図書館主催のデュ・シャトレ夫人展(2006)カタログ制作にただ一人の日本人研究者として参加するなど、国内外での活動も多岐にわたる。