父の先見

新潮選書 1997

Richard E. Michod

Eros and Evolution- A Natural Philosophy of Sex 1995

[訳]池田清彦 下訳:池田正子

装幀:新潮社装幀室

40年ほど前、金魚というメスの三毛猫と暮らし始めた。近所に捨てられていた猫だったが、立派なグレートマザーぶりを発揮した。金魚から華麗な代々史が始まったのである。最初の娘の小金(こきん)は田中泯のところに嫁いだ。そののち、何代かがすぎてピッチに至った。

出産に何度か立ち会った。母猫は妊娠2カ月ほどになると産み所をさがしはじめ、しばらくして戸棚の奥やソファの裏側でこそこそと産む準備を始める。慌ててタオルやブランケットや切り刻んだ新聞紙を敷くものの、そんなことにはおかまいなく突如として本気のマジメ顏になり、20~30分ごとに数匹を産む。

母猫が羊膜を破り胎盤を食べ、臍の緒を食いちぎって仔猫の顏や体をペロペロ嘗めまわせば、ほっと一息である。それが何匹か続く。やがてミャーミャーと仔猫たちがおっぱいを争って吸いはじめると、そこらじゅうが天使たちのてんやわんやパラダイスだ。その仔猫のうちの1匹が家にとどまり、次のグレートマザーの代々史を継ぐ。

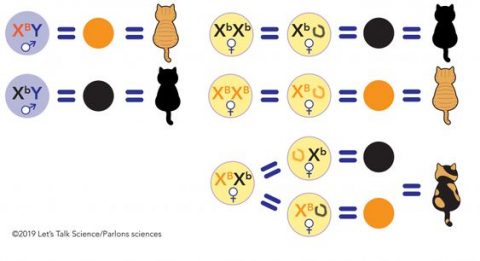

白・黒・オレンジ(茶)の三毛猫は英米ではキャリコ(calico)とかトーティ&ホワイトとか、フランスではトリコロールと言われ、ほぼすべてがメスだとみなされている。オレンジ(茶)色と黒色を決定する遺伝子がそれぞれ別のX染色体上にあるせいだ。伴性遺伝によるところもあるようだが、性染色体(sex chromosome)が決め手になっている。

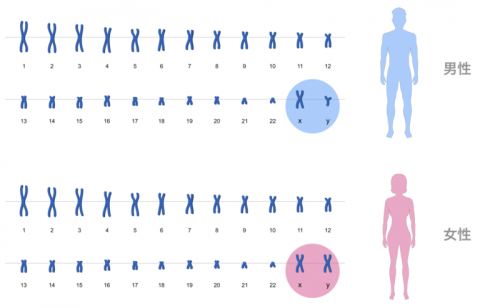

猫の染色体は38本である。犬は78本、ヒトは46本だ。染色体の数は植物・動物の「種」ごとに異なるが、染色体の多寡が何を意味しているのか、生物学はまだ説明できないでいる。ハエは8本、ライムギは14本、ミミズは32本、ブタは38本、タバコは48本、ウシは60本、コイは100本。

染色体の数と関係なくオス・メスは決まっていく。哺乳類のオス・メスは性染色体のXYで決まる。

交接後の受精卵にXXがあればメスに、XYならオスになる。何かが強力な効能をあらわしてそうなるのではない。オスメス間の遺伝子量の不均衡や常染色体と性染色体の不均衡を補正して、オスかメスになっていく。メスのX染色体2本のうちの1本を不活性化させているようだ。ライオニゼーション(lyonization)という。そこで三毛猫のような細胞の2種混合がおこる。

このことを知ったときは驚いた。動物のオスとメスの決定プロセスは「種」によってまちまちなのである。魚類はXYの区別がつかないことが多く、両生類はXX/XY型とZZ/ZW型がある。鳥類はZZがオスで、ZWがメス。Z染色体上のDMRT1が性決定遺伝子になるらしい。

ヒトはどうか。ヒトの46本の染色体は細胞の核の中にある。男は22対の常染色体とX染色体・Y染色体を1本ずつ、女は22対の常染色体と2本のX染色体をもつ。Y染色体のSRY(Y染色体性決定領域遺伝子)がオス化を促す遺伝子であることがわかっているのだが、やがてそのSRYはSOX3が変化したものであることが判明した。性は性スペクトラムなのだ。

こうなると、これらの何によって人間の男女の変化をどう解読していけばいいのか、たいそう心もとなくなってくる。いったいいつ雌雄が出現してくるのか、多くが謎に包まれたままなのである。

Q ふうん、松岡さんはネコ派なんですね。

E とはかぎらない。子供のころはペンギン派、サイ派、キリン派で、次に犬。猫は20代になってからです。犬は甲斐犬とマタギ犬がお気にいり。

Q 育てたんですか。

M 麻布十番のお寺のタケルが甲斐犬で、向かいの教会のメリーと睦まじくなって産まれた仔犬を貰ってね。「おもちゃ」って名付けて育てた。まりの・るうにいと木村久美子が育ての親です。ぼくは後見人。お寺と教会の子だから神仏習合犬です(笑)。そのうちピュアな甲斐犬に会いたくて、ブリーダーさんのところを訪ねたらマタギ犬ならどうぞと言われ、頑丈な仔犬を分けてもらって小五郎と名付けた。炭焼き小五郎の小五郎。すぐに巨きくなってこれまた田中泯の農場で育ててもらった。

Q そういう松岡さんの伴侶の話、初めて聞きました。

E 伴侶ねえ。そうだねえ。伴侶はいっぱい。

Q 猫はメス、犬はオスなんですか。

E いやいや両方ともだよ。オスもメスも愛らしい。シーズーはメス。

Q 性別って何なんでしょうね。

E グラデーションがあるんだろうね。性スペクトラムになっている。かなり不思議だね。性は生命現象の主語でもないし、「おつり」でもない。魚はオスメスが反転するしねえ。

Q わからないことが多すぎます。

E ダーウィンが考察できなかったことだしね。

Q 生物学では性(sex)と性別(gender)は一緒くたですね。

E 社会学とはちがうね。植物や動物の性とヒトの性は、まったく別ものと思ったほうがいいんじゃないの? もともと性染色体も違うんだから。

Q 性スペクトラムって実証されているんですか。

E 魚の性別決定因子を調べてきた長濱嘉孝さんや諸橋憲一郎さんたちは、性スペクトラムの実例をいくつも挙げている。

Q でも、何か不満そうですね。

E 何が?

Q 松岡さんにとっての性の生物学が。

E 不満なのではなく、もやもやするんだよ。

Q もやもやはいつごろからですか。

E なんでそんなこと尋ねるの?

Q 松岡さんがどの問題にどんな理由で着目したのかを、われわれは追っかけているんです。

E そういうことなら、あえていえばスティーヴン・J・グールド(209夜)を読むようになってからじゃないかな。修正ダーウィニズムや断続平衡説がとてもおもしろかった。でも学界全体には受け入れられなかったよね。そのぶん「性の生物学」もスッキリしなかったね。で、TEDでリチャード・ワーマン(1296夜)がグールドを紹介してくれたので、確かめた。「赤の女王」仮説でいいの?ってね。いいわけないよとグールドが言っていた。

Q 「赤の女王」仮説?

E 生物が有性生殖するようになったのは、『鏡の国のアリス』の赤の女王のように、「そこに居続けるためには、思いっきり走らなければならない」、つまり有性生殖し続けなければならないという見方のことだね。

Q マット・リドレーに『赤の女王』(翔泳社→ハヤカワ文庫)がありましたね。

E そう、あれです。読むといいよ。ところでグールドに出会ったのは1992年なんだけど、そのあと工作舎でヘレナ・クローニンの『性選択と利他行動』を長谷川眞理子さんが訳して、さらに数年後には池田清彦さんの翻訳で新潮社からリチャード・ミコッドの『なぜオスとメスがあるのか』が出版された。グールドに加えて、この3冊でいろいろ考えるようになったのかな。

Q 性の遺伝学に対する疑問ですか。

E いやいや疑問とはかぎらない。遺伝学(genetics)にはいろいろ感心してきましたよ。遺伝情報論は編集工学の原郷のひとつです。発生学(embryology)や脳科学(brain science)とともにね。

Q そうなんですか。

E うん。ぼくが編集工学にとりくもうと思ったのは、もともとは「物質が情報を帯びる」とはどういうことなのかということを考えたかったからです。そのことからすると、メンデルがエンドウマメの形質を遺伝ファクターだと見て、それが遺伝子(gene)という遺伝物質によるものだとわかってきたことは、画期的な発見だった。まさに物質が情報を帯びていたということでしょう。

Q 遺伝情報こそ物質であって情報ですからね。

E そうだよね。物質は「生きている」とは言えないけれど、情報は「生きている」。同様に発生学があきらかにしてくれてきた細胞だって物質の状態の関係から「生きている」をつくりだしたわけだよね。

Q 脳は?

E 物質が意識を帯びた「心」をつくったから、神経物質もあやしいね。「心」は「生きている」のかな。

Q 意識も継続してきたのかどうか、わからない。でもそうした科学も、いずれもまだまだ過渡期ですね。

E どんな学問もそうだよ。それに「性」(sex)を遺伝だけで説明できるかといえば、ちょっとむりでしょう。

Q どうしてですか。

E 性ってプロセス的で、発現的だよね。

Q 発現? だから?

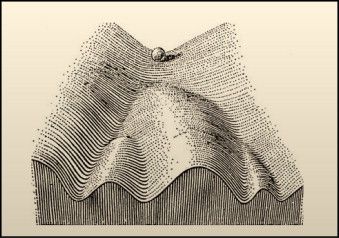

E どこかでさまざまな相転移(phase transition)がおこっている。

編集工学は「情報をどのように編集するといいのか」という事情にとりくむ。情報編集の先駆例は古今をまたいで哲学・数学・建築からアート・機械・コンピュータまで数かぎりなくある。だからいろいろな「知」の組み立てと「表現」のありかたを参考にする。

一方、「情報はどのようにみずからを編集してきたか」という観点も大事だ。こちらは情報が主語だ。情報を主語にしたのは生命体である。生物はずっとそれをやってきた。光と物質で充たされた宇宙の片隅に、奇蹟のように「情報を編集する生命体」を出現させたのだ。

おそらくは偶然のような出来事をきっかけに、有機的な情報生命のしくみがコンティンジェントに生まれたのだったろうが、そのため「生命進化には目的はない」とさんざん言われてきたのだけれど、これは進化論者の逃げ口上だった。そう、思わざるをえない。ぼくがそう感じはじめたのは、40代に突入する頃だった。

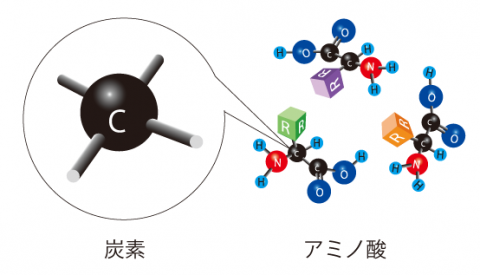

ひるがえって、自然界(地球周辺)には約90種類の元素がある。元素周期表にリストアップされている。これらはすべて物質である。地球の生命体はそのうちの約30種類をつかっている。水素・酸素・炭素・窒素が圧倒的に多い。

なかでも炭素が使い勝手がよかった。炭素の化合物をまとめて有機化合物(organic compound)というのは、生物(organism)がそもそも「炭素まじり」であることを象徴する。

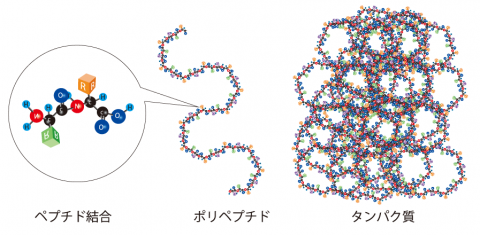

有機化合物には炭素を数個から数十個をもった小さい有機分子と、それらが重合した高分子とがある。有機分子の代表は糖・脂肪酸・アミノ酸・ヌクレオチドで、高分子は多糖・タンパク質・核酸が組み合わさっている。この僅か4種類の有機分子と3種類の高分子が情報的生命活動の大半を担った。

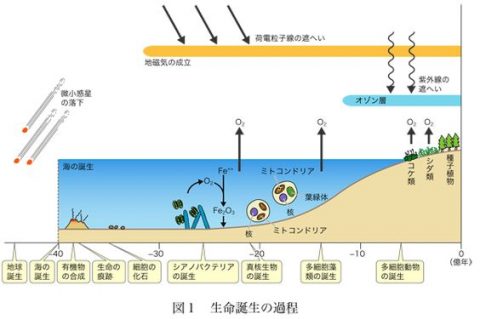

最初の最初の「生命もどき」が自然界の材料をつかって有機活動を始めたのは40億年ほど前のことである。この偶有的な出来事によって、情報を有機的に編集するのが好きな情報有機体が生まれた。

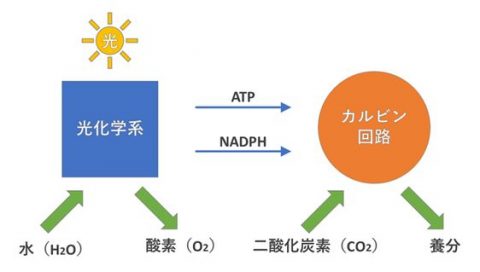

この奇蹟のようなことをやってのけたのはシアノバクテリアなどの海中の嫌気性の細菌だった。この細菌は自然界の炭素を有機化合物に変換する炭素固定(carbon fixation)を編み出し、ざっと10億年くらいをかけて光合成(photosynthesis)を案出した。光合成は地球の大気に酸素をもたらし、そこから植物が進化した。

ここから先、大半の情報編集は細胞(cell)を最小単位として組み立てていく。やがて細胞はこの世で一番出来のいい超有能な最小情報編集マシンになった。最初のつくりは酸素と反応しない嫌気的細胞だったのが、酸素に親和性をもつ好気性細胞が活動するようになると、細菌のような原核細胞(prokaryotic cell)とそれとは別の真核細胞(eukaryotic cell)とが動きまわるようになった。

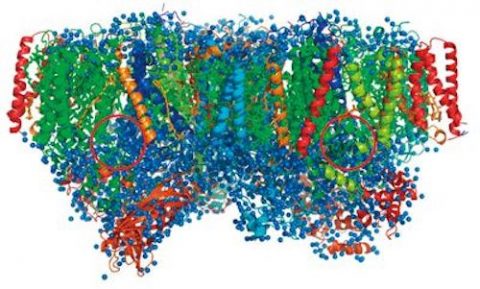

性能がよくなった細胞は二重のリン脂質を調合して細胞膜(cell membrane)をつくって、イオンチャンネルをはたらかせるようにした。これでカリウムやナトリウムを入れたり出したりできるようになった。ついで膜の内部にさまざまな得意手をもつオルガネラ(細胞内小器官)を配置して、中心に核(nucleus)を構成して遺伝情報を財布の中の小銭のように格納した。

遺伝情報は、このあと今日に至るまでの生命体進化の有機性(「生きている」という状態)を守っていくための情報プログラムだった。核はそのプログラムの手順を担う遺伝子(RNAやDNA)を染色体(chromosome)の上に順序よく並べて、「情報としての生命」の真骨頂を発揮しはじめた。

結局、生物にとっての情報の正体はこのかっこうに集約され、この集約された情報の設計性を複製し、また変異させることがその後の生命の歴史になったのである。

集約された情報はバラバラではない。個体ごとにセットされ、ゲノム(genome)として世代をまたぐことになった。ゲノムにはコード化されたタンパク質とRNAの設計図集と非コード領域の塩基配列情報が含まれる。

けれどもそういう遺伝情報だけがあっても、生体は動かない。コンピュータに電源が必要であるのと同様だ。どこかでエネルギーを補給しつづけなければならない。細胞が出来のいい情報編集マシンであるためには、細胞がエネルギーを貰いつづけるか、産みつづけなければならない。どうするか。

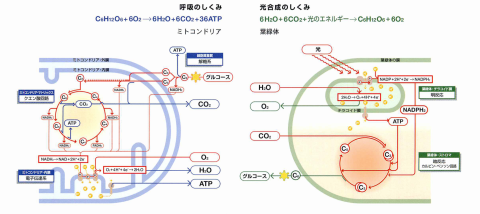

外からやってきて細胞の中に棲みつくようになったミトコンドリアが率先した。呼吸(respiration)のしくみをつくったのだ。ミトコンドリアは酸素をつかい、ATP(アデノシン三リン酸)を細胞活動のための化学エネルギーにしてみせた。呆れるほどすばらしい準備がこうして整った。あとはどうしたら、この準備とほぼ同じ情報編集体としてのしくみを次の世代に渡していけるかである。

当初は細胞が分裂して後継ぎをつくればいいと思われたのだが、そのうち配偶子(gamete)をつくって、二つの配偶子が接合するという方法に切り替えていくものたちがあらわれた。これでオスとメスの動向が出入りするようになったようだ。

いろいろな工夫をした。とくに、いったん受精卵になってこれをあらためて卵割していくという方法が採用された。分化(differentiation)という方法だ。細胞が分裂して2個になる細胞周期をもつと、受精卵はかなりのスピードで卵割される。たんに卵割するのでは細胞のかたまりをつくるだけだが、それぞれの部位に秩序をもった変化がおこるようにした。

ただし、1個の受精卵が新たな個体を形成するには、細胞の分化が連鎖的に秩序だつ必要がある。一層の細胞シートが内側にもぐりこんで原腸形成をおこすときに、このシートの細胞が「分化のシグナル」を出すようにしたようだ。ここには成体をつくる前の幹細胞(stem cell)がかかわった。ES細胞だ。

だいたいはこんなふうに、情報編集のあらかたが次から次へとのちの次世代に「もどき」をつくっていく方法として確立されてきたのだが、こうしたルールを逸脱する細胞もあった。がん細胞である。

がん細胞は進化の革新がすべてそうやっておこったように、だいたいは変異(mutation)で生じた。

進化(evolution)と変異(variation)は同義語ではないけれど、両方とも誤植や誤配のせいだとみなしたほうがいい。プリントミスあるいは宛先書きまちがいのせいだ。分裂能力に富んだ幹細胞のなかで何段階にもわたる変異の影響が長期にわたって蓄積された結果、その細胞が発がん(carcinogenesis)に及んだのである。

がんと生命、がんと性とは同日に論じないほうがいいかもしれないが、ぼくのこの20年間の思索と表象にまつわる仕事は、胃がん、肺がんの左と右、今度のリンパ節という発がんのたびに、何か大きな変更を迫られてきた気がする。いまぼくは79歳になったのだけれど、生命のことや情報のことを考えるたびに、自分の細胞たちの継承と逸脱の因果についても、ついつい思いを致すのである。

Q お加減いかがですか。

E ハアハアしているけれど、まあまあです。

Q また肺ですよね。

E 3回目。今度はリンパ節に出た。放射線治療が始まって、週5回、6週間ほどかかります。毎日、千葉県の柏にある国立がん研究センターに行ってます。陽子線を当てる。

Q 陽子線というとサイクロトロンで出すやつ?

E うん。33回当てるらしい。毎日、ごくごく微量の被曝をしているようなもんです。

Q 抗がん剤は?

E 使っていません。

Q 放射線治療って何か副反応があるんですか。

E 少しあるらしいけれど、どういうものかはわかりません。10回目くらいから何か感じるかもしれないと予告された。今度のリンパ節のがん細胞がちょうど食道や心臓にくっついたところにあるので、そこに影響が出たときどんな反応がでるかは、やってみないとわからない。

Q そうですか。お大事に。そんな松岡さんが、がん放射線治療のさなかにLGBTQの本を千夜千冊するとは思っていませんでした。

E こんな時期だからやってやるぞということじゃないんだけれどね。

Q だってクィアを応援しているんでしょ。

E ぼくの思想の根底ではずうっとQ(クィア)がほつほつしてきましたからね。

Q ほつほつ。性的にクィアなんですか。

E 性的にも思想的にもQです。少しふやしていえばAQC的。AとQとC。

Q それ、何ですか。

E アナーキー(A)とクィア(Q)とコンティンジェンシー(C)。

Q やっぱりかなり変ですね。聞きしにまさります。よくここまでご無事でしたね。

E そうだよねえ。「変」で「代」。ヘン、カン、ダイだもんね。「変わる」「換わる」「替わる」「代わる」だからね。無事でいられたというより、みなさん、松岡正剛を追ってくるのをあきらめたんじゃない?

Q うちらは追っかけてますが。松岡さんはセクシャリティについても「変」「換」「代」なんですか。

E おおむね、そうです。両性具有的で、雌雄同体っぽい。いや雌雄同体というより雌雄遊走子的かな。

Q 植物的なんですか。

E そうありたいときもあるけれど、それはムリだよね。植物に依存するしかないというだけです。

Q どうしてですか。

E われわれは光合成(photosynthesis)ができないでしょう。酸素がつくれない。そこで光合成で酸素をつくってくれる植物に依存した。このことは21世紀の人間哲学の基礎の基礎に据えられるべきことです。われわれは自立なんてしていないんだからね。世界はずうっと借りもの文明ですよ。

Q 生物多様性の中にいるということですか。

E 大きくはそういうことだけれど、もっと直截には植物依存系かな。

Q まったく自立していない?

E 分かれ目は「呼吸」(respiration)だね。呼吸体としての個体は自立したかに見えるけれど、これは酸素がつくれないかわりにミトコンドリアに頼んで呼吸系を発達させたせいです。炭酸同化作用ができないぶん、動物やわれわれは呼吸に頼ったわけですよ。細胞の中のミトコンドリアに手伝ってもらって、ATPを生成することにした。呼吸系というのはグルコースを材料にしてこれを分解しながらATPというエネルギーを得るしくみです。でもこれは本気の自立ではないんじゃないか。

Q だから脳で意識をつくり、共同体で社会をつくって自立しようとしたんじゃないですか。

E そうかな。自立したかのように見えているようだけれど、巨きな遺伝情報ネットワークの片割れになったということだとも言えるよね。文明はずうっとゲノム文明ですよ。ユヴァル・ハラリのホモ・デウス論は痩せすぎです。

Q ドーキンス(1068夜)?

E いや、ウォディントン。われわれの大半はエピジェネティク(epigenetic 後成的)です。われわれは植物に依存した情報生命なんだよ。

Q だったら、どうして「性」をもったのでしょうか。

E ほんとにね。変わったことを始めたもんだ。

国境をまたいで民族や人種がいて、民族や人種にかかわりなく男と女がいて、それらをこえて生物の種の多様性があり、これらを覆って地球環境が変動しつづけている。

エドワード・O・ウィルソンは『生命の多様性』(岩波現代文庫)で、冒頭にアマゾンの生態系の描写とスマトラとジャワのあいだにあるクラカタウ島の描写を続けさまに長々と叙景したあと、われわれがいまどんな多様性を考えればいいかということを問うた。ウィルソンは生物学者が「遺伝子プール」に直面せざるをえなくなっていることを、やや苦々(にがにが)しく認めたのである。

文明の歴史はごくごく初期からヒトを男と女に分け、動物をオスとメスと呼び、植物にはオシベとメシベがあるとか雌雄同体だとかと言ってきた。生物学的にはこれらはすべて「性」(sex)である。性ではあるが、なぜ生物が「性」を必要としたのかは、あまりわかっていない。いまのところ生物学者がこぞって納得できる定説もない。

生物の営みがその主要な活動を「種」の保存においているとするなら、初期の生物がそうであったように、出芽や増殖や分裂でも世代は残せたはずである。一つの個体が新たな個体を生み出せた。

これが無性生殖(asexual reproduction)である。実際にも無性生殖は多くの生物が選んだ「種」の保存方法だった。「性」なんて必要なかった。生物の営みが進化するために「自然淘汰」を選択してきたとするなら、世代をまたいで必要なことはたくさんの子を生みだしておくことだ。だからたくさんの子を用意しておくにも無性生殖は便利な作戦だった。

そこへ「性」をつかって生殖をする生物たちが登場した。「性」をつかってというのは「配偶子をつかって」ということだから、その配偶子(gamete)によって二つの個体のあいだで子をもうけるという作戦が編み出されたのである。

たいていは大きな配偶子と小さめの配偶子があって、大きいものがメス(雌)、小さめのものがオス(雄)となり、生殖細胞の接合を試みた。この作戦は、細胞間で次世代の全ゲノムに及ぶDNAを交換することによって、新たな遺伝子型をもつ個体を生み出せるようにしたということを意味している。

これが有性生殖(sexual reproduction)の出現だった。「性」はここに始まり、ここから変遷していった。全き多様性を描きたいウィルソンにとっては苦々しいしくみの出現だったろうと思う。

Q なぜ配偶子をつくったんでしょうね。

E 性を分化させるため。

Q なぜ性を分化させる必要があったんですか。

E 遺伝情報を次世代にのこすため。

Q それなら増殖でもいいわけですよね。それが配偶子をつくることにしたのは、どうしてなのか。「赤の女王」になるため?

E 乗り換えをうまくするためだね。

Q 乗り換え?

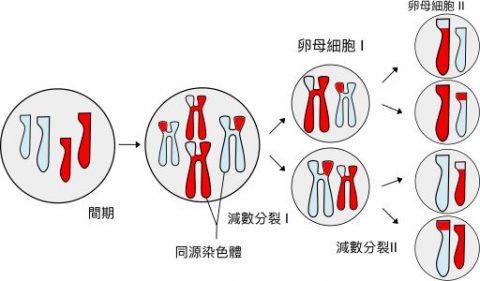

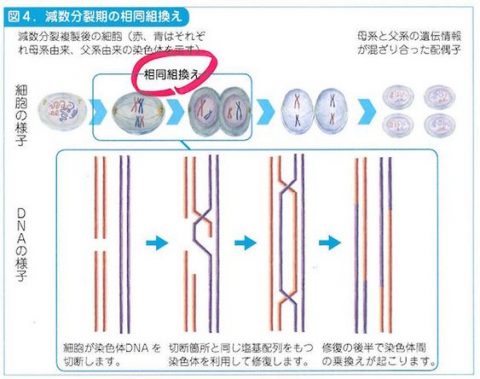

E 遺伝情報の組み換えのための乗り換え。このとき減数分裂(meiosis)という実にうまいやりかたをとったんですね。配偶子の出現、つまり性の出現はその減数分裂のための工夫だろうね。

Q 数をふやさないための減数分裂が性を出現させたということですか。「性」がそこからあらわれていったということですか。

E そうだろうと思います。増殖(proliferation)は細胞から細胞に同じ情報を平等に配当するしくみです。一方、生殖(reproduction)は親から子に情報を伝えるしくみです。われわれの体には体細胞と生殖細胞があるけれど、遺伝情報を伝えるのは生殖細胞のほうだよね。

遺伝情報そのものは次世代がタンパク質をつくるための設計図をもっているDNAが担っている。これは細胞の中では染色体として保持されていて、DNAは染色体の中ではクロマチンというかたちでタンパク質の芯(ヒストンコア)に巻き付いている。

Q 二重螺旋で。

E はい、そうですね。配偶子というのはこの生殖細胞のことです。遺伝を伝達するための乗り物だ。この乗り物が動いているあいだに、DNAは自己複製という仕事にとりかかる。体細胞の増殖では複製すると、細胞周期は「2n→複製→4n→分配→2n」と変化するけれど、これでは2倍体ができあがってしまうよね。そこで生殖細胞では「2n→複製→4n→分配:第1次減数分裂:分裂→2n→分配:第2次減数分裂→n」という細胞周期を工夫した。途中で減数分裂が入って、ここで乗り換え(crossing over)がおこっているんだよね。DNAはこのプロセスのあいだに「複製(replication)→修復(repair)→組み換え(recombination)」をおこす。

Q 編集工学では情報は「乗り換え・着替え・持ち変え」をするというふうに言うけれど、遺伝の本質は乗り換えですか。

E 複製をめざしての乗り換えだね。トランジットだ。そのあいだに減数分裂をおこす。

Q いつからそういうことをするようになったんですか。

E 真核細胞ができたときから。

Q ということは細胞分裂したときからですね。

E AとBを重ねたら、ふつうは「A+B」状態になる。足し算になる。これをくりかえせばどうなるか。大増殖です。へたすりゃキマイラ(chimera)です。キマイラは機能過剰でコストパフォーマンスがむちゃくちゃ悪い。おそらく遺伝子も損傷する。生物がそういうキマイラにならないためには、何かを減らしていくか、もしくは「同じもの」と「違うもの」による多様性を制限していく必要があるわけです。

Q そうか、たんに多様性があるわけじゃないんですね。

E 多様性の本質は複雑化だよ。

有性生殖はさまざまな例外をもちながらも、生物界にオスとメスの歴史をもたらした。オスとメスは配偶子(生殖細胞)を媒介に接合して、新たな遺伝子セットをもつ新たな個体をつくりだす。

ヒトの配偶子は卵子(メス)と精子(オス)となって、両者の接合によって遺伝子を組み換える。この組み換えのしくみを成立させることこそ「性」が担った仕事のひとつだった。

なぜこんなめんどうな有性生殖のしくみが発動するようになったのか。いくつかの有力な仮説があるけれど、今夜紹介するリチャード・ミコッドの本書もそうした有力な仮説のひとつを追った。

原題は『エロスと進化―性の自然哲学』。なかなか考えさせる仮説を繰り出している。生物学界ではいっとき「性は種内の多様性を保証するためのもの」という考え方が一番広がっていたのだが、本書はこれに反旗をひるがえして「性は遺伝子を修復するために出現した」という仮説に到達する。減数分裂をおこすために性が機能したというものだ。ウィルソンは承服しがたいだろうけれど、「遺伝子のプール」のために有性生殖が工夫されたのである。

著者のミコッドはアリゾナ大学の進化生物学者で、読むかぎりは形質学や生態学に強い。サブタイトルに「性の自然哲学」と銘打っているように、新たな遺伝的自然哲学を構築したいという展望をもっている。本書は原注が充実していて、多くの参考書も紹介されている。

もっともミコッドは学術書ばかりをあげているので、一般の理解には寄与しないかもしれない。だから、適当に他の本などで補って理解するのがいい。比較的入手しやすいものは、例えば次のような本だ。

リン・マーグリス(414夜)の『性の起源』(青土社)と『性とはなにか』(せりか書房)、ジョン・メイナード・スミス『生命進化8つの謎』(朝日新聞社)、ジョージ・ウィリアムズ『生物はなぜ進化するのか』(草思社)、団まりな『性と進化の秘密』(角川ソフィア文庫)、スティーヴン・J・グールドの『個体発生と系統発生』(工作舎)や『ダーウィン以来』(早川書房)、マット・リドレー(1620夜)『赤の女王』(早川書房)。

ほかに日本側から長谷川眞理子の『クジャクの雄はなぜ美しい?』(紀伊國屋書店)と『オスとメス=進化の不思議』(ちくま文庫)、矢原徹一『花の性』(東京大学出版会)、高木由臣『有性生殖論』(NHKブックス)、更科功『「性」の進化論講義』(PHP新書)、諸橋憲一郎『オスとは何で、メスとは何か?』(NHK出版新書)など。

Q 性の遺伝学って、そんなに難しいんですか。

E ぼくの理解力程度では、生殖のしくみをつくりあげた深い経緯には至れないね。とくに「組み換え」と「異系交配」を巧みに両立させたところ、交差させたところが、なかなか読み切れない。

Q 両立させた? 交差させた?

E 「組み換え」はDNA分子の物理的な切断とそのうえでの再結合のプロセスだよね。「異系交配」は先代の二つのそれぞれ異なった個体、つまり母方と父方の系の両方が交配するという出来事です。この二つは別々の進行だ。組み換えはDNAのごくごく一般的な性質だから、異系交配なんて必要ありません。だから組み換えそのもののプロセスには性を発生させる契機はひそんでいないはずなんだよね。

ところが生殖はここに母方と父方の個体交接という出来事を絡ませて、いつのまにか性に役割を横すべりさせていったわけでしょう。これは「組み換え」と「異系交配」を巧みに両立させたということだよ。どういうふうにそんなことができたのか。そこがわからない。印象的なことだけで言うと、これって、どう見てもフリップフロップ(flip-flop)なんだよね。

Q フリップフロップ?

E 何かが行きつ戻りつしている。フリップフロップというのは「行ったり来たり」をあらわす英語の俗語です。「組み換え」と「異系交配」が行きつ戻りつしているうちに、どこかが交差して、そのうち何かが成立して相転移がおこり、自律していった。ぼくにはそんな感じがするんだよね。コンピュータの最初のフォーマット設計が半導体によるフリップフロップ回路にもとづいていたことを思い出すね。

Q ええっと、話がよくわからないんですが。いったい何の話なんですか。

E ごめん。これはね、いったい「情報を複製する」ってどういう出来事なのかということを、いいかえれば「情報を伝達する」ってどういうことなのかを、あらためて根本から問い直すということなんだ。

Q はあ。

E 編集工学でいえば「情報を編集する」ことで何をもたらそうとしたのかということを問い直そうということです。生物物理的にいうと、生物はどうして情報編集のためのレプリケーター(自己複製子)をつくったのかということだね。生命体はなぜ情報を自己複製する気になったのか。わかる?

Q それを担ったのが遺伝子ですよね。

E そう、遺伝子が分子レプリケーター、自己複製子です。これは遺伝子が自己を複製しようとしたんだということだけれど、はたして自分で自分という情報を複製したのかというと、DNA自身がそうしたわけじゃないよね。真核生物の細胞において、遺伝物質DNAが情報を帯びて核の中にひそみ、染色体のかっこうを借りて複製すべき情報を引き連れたものにしたわけだけれど、引き連れたところまでがDNAだよね。自己複製したわけじゃない。

Q はい、そういう情報分子をDNAと名付けたわけです。デオキシリボ核酸(deoxyribonucleic acid)。ヌクレオチドを構成単位にして、A・T・G・Cの遺伝暗号を塩基配列にしている。

E DNAはそういう情報のプログラムを核内の染色体に秘匿したけれど、自分では何もできない。そこで、このDNAから必要な情報をRNAが写し取り、それを核の外に運んでいろいろの分子装置をつかってタンパク質をつくってもらうというふうになったわけです。DNAはRNAの編集力を借りたんだね。編集を担当したのはRNAだ。そうしないと次世代への遺伝はおこらなかった。なぜDNAには働かせないで、そんなふうな手間にしたのか。そこまで戻って考える必要があるということです。

Q どういうふうに戻るんですか。

E 当初に遺伝子がしようとしていたことに戻る。かつて遺伝子はタンパク質だと考えられていたけれど、そんなふうに見るのは大ざっぱすぎて、遺伝子はDNAだったわけだよね。そこで生物学者たちは遺伝子がもっている情報設計集がタンパク質として活動するまでの道筋で、何かが関与しただろうことをあきらかにする気になったわけです。そしてこの道筋や手順には「遺伝子発現」(gene expression)があると推理した。遺伝情報はダイレクトに継承されているのではなく、何かの手続きによって発現されていくんだと考えた。モノーやジャコブ(1718夜)すばらしい推理だったよね。

Q 転写と翻訳が介在していたわけですよね。

E そうだよね。DNAに書かれていた情報はいったんRNAが転写(transcription)して、これがmRNAにコピーされ、そのコピーが翻訳(translation)されて、タンパク質をつくる指示書になる。トランスクリプションがあってからトランスレーションがおこる。そういう乗り換え型の手続きにしたわけだよね。ここが大事なところで、DNAの原本は保管したまま温存しておいて、そのかわりmRNAによる複製技術から翻訳したわけだ。そして転写は核の中で、翻訳は核の外でやれるようにした。こういうことが発現されていたわけです。

Q それはセントラルドグマの話ですよね。「DNAの遺伝情報が転写されてmRNAになり、mRNAが翻訳されてタンパク質になる」という、分子遺伝学の基本の基本の話ですよね。それを見直そうということですか。解釈を変えるべきだということ?

E そうじゃなくて、セントラルドグマは遺伝子の発現のプロセスを解明したけれど、そこにはさまざまな補完や制限や損傷や修復があったということです。その案配がフリップフロップだろうということです。

Q そうだったとすると、話はどうなるんですか。

E その補完や制限や損傷や修復のために、配偶子を絡ませる「性」を登場させてきたということです。少なくともミコッドはそう考えた。

Q そこに「性」が出てくるんですね。

生命体は設計図を遺伝子が担当し、その製品化をタンパク質が担当する。製品化によってもたらされた成果が形質になる。

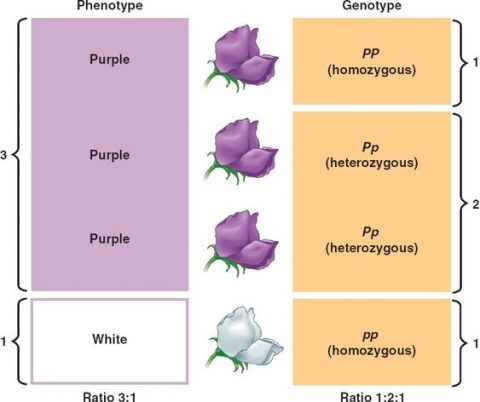

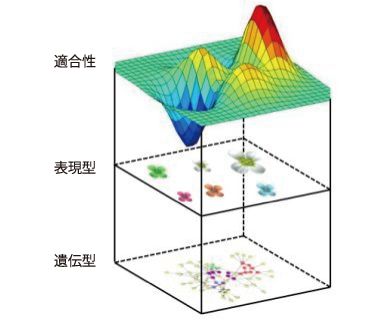

遺伝子と形質の関係はジェノタイプ(遺伝子型 genotype)とフェノタイプ(表現型 phenotype)でも説明できる。ジェノタイプは個体が潜在的にもっている遺伝的な素質にあたり、それが組み合わさって個体にあらわれた特徴がフェノタイプだ。

ひるがえって、メンデルが調べたエンドウマメの7種類の形質のうち、種子の「丸」と「しわ」を規定するジェノタイプはAとaであらわされていた。Aが野生で優性(顕性)、aは変異型の劣性(潜性)である。このばあいはジェノタイプがAA、Aa、aaの3種類、フェノタイプが「丸」と「しわ」の2種類になる。

このような変化をおこしているのはSBEIという遺伝子で、この遺伝子に書きこまれていた設計プログラムにもとづいてSBEIタンパク質がつくられ、アミロペクチン(デンプン分子)を合成する酵素のはたらきを活性化させたからだった。アミロペクチンがちゃんと合成されればエンドウマメは「丸」に、SBEI遺伝子に変異(突然変異)がおこればデンプンの粘性が落ちて「しわ」になる。

このように説明するのがメンデル的な伝達遺伝学である。これが分子遺伝学の説明になると、「SBEIをあらわすDNAの遺伝情報が転写されていったんmRNAになり、それが翻訳されてエンドウマメというタンパク質になって形質を発現させる」というふうな説明になる。もちろん、このプロセスはいくらでも詳細になる。今日の分子遺伝学はそうとうに詳しい。優秀なNGS(次世代シークエンサー)もできたしね。

しかし詳細になればなるほど、そこに浮上してくるのが、遺伝子発現でおこなわれていることは転写と翻訳だけなのかという疑問だったのである。

いったん、まとめてみよう。遺伝子がしていることはわかりやすくは、複製(replicaion)と修復(repair)と組み換え(recombination)である。いずれもタンパク質づくりに向かってがんばるのだが、この3つの仕事は密接に関連しあっている。とくに複製と組み換えのあいだで修復が関与する。

そもそも生体分子の多くはディスポーザブルなので、たえず作り直しが必要だ。タンパク質やRNAは遺伝情報があれば合成できるし、それ以外の生体分子もだいたい生合成できる。

けれども元のDNAにはスペアがない。そこでmRNAによって転写された設計図が実用に供される。元の設計図に傷がついたり重複がおこったら元も子もなくなる(元と子の関係がおかしくなる)。だから、なんとか復元しておかなければならない。修復が欠かせない。この修復のために配偶子による「性」の営みが工夫されたにちがいない。これがミコッドの仮説だった。

Q オスメスの性は遺伝子修復のためのサブシステムだったんですか。

E ミコッドはそういう見方をしているね。とくに減数分裂のしくみと「性」の分別が絡んでいるという見方です。

Q どういうリクツでそう考えたのでしょう?

E 性をくみこむメリットとデメリットを比較したんだと思う。有性生殖を選択するのは、必ずしもコストパフォーマンスがいいわけじゃないということを、さまざまな領域で調べ上げたんだね。

Q それが進化生物学のお仕事ですよね。

E ミコッドたちが調べ上げてみると、有性生殖にはコストがかかりすぎていることがわかった。損益計算のワリが合わない。第1に遺伝的な損失がある。有性生殖は無性生殖の親にくらべて半分の遺伝子しか子に伝えないんだから、遺伝子からしたらリスキーだよね。第2に、ふさわしい配偶者を見出すための手間や交配のためのエネルギーコストがかかりすぎる。ほんとにこれは虫もクジャクもわれわれ男と女も、涙ぐましいほど、苦労しているからね。どう見ても失敗率が高いよね。

Q 優秀な種をのこすための競争原理だとも考えられてきたわけですよね。

E それなら配偶子を選ぶところに勝負の分岐をもっていくんじゃなくて、どんどん産んでから競争させてもいいわけだ。つまりコスパが悪い有性生殖でいいわけだよ。

Q そうか、有性であることが競争原理を保存していますよね。

E 第3に、オスを産み出す損失率が高すぎるということです。たしかにオスは育児に役立たず、浮気や不倫をしかねない(笑)。そんなオスを半分近くの確率で生んでいくなんて、進化の損益決算には合わないはずなんだよね。

Q それは卑下かもしれません(笑)。

E 卑下であれ、ムダであれ、こんな理由で有性生殖が選択されたんじゃないだろうと、ミコッドたちは考えたんですね。これはワイズマンも、リン・マーグリスもそう考えたところです。

Q 前の段階というのは?

E ミコッドは遺伝子の組み換えの段階に着目した。

Q 遺伝子のエラー率を食いとどめるところということですか。

E まあ、そうだね。とくに遺伝子のコピーを一倍体(haploid:半数体)にしておくか、二倍体(diploid)にしておくかというところ。そこに減数分裂というしくみがはたらいて、そのどさくさに「性の分化」の用意ができてきたというんだね。

Q どさくさですか。

E いや、減数分裂はもっと厳密だけれど、そのフリップフロップな行きつ戻りつの手続きの中で、相転移がおこったんだという仮説ですね。

Q 松岡さんは、どうなんですか。

E そういうこともあるだろうなと思ったけれど、さあそれだけかなと思っている。

Q それだけではないとすると、どういう可能性がありますか。

E いやいや、そこはわかんないね。ウイルスとの関係や寄生と宿主の関係にも絡んでいるようにも思うんだけど、これは勝手な空想です。

Q どうしてウイルスや寄生のことを考えられるんですか。

E 生命の歴史は「借りぐらしのアリエッティ」だと思っているんでね。

Q ミトコンドリア以来?

E そう、そう、その通り。ただし、もうひとつ、ある。

Q 何ですか。

E 情報生命の本質にはトランスジェンダー的なることがずっとかかわってきたのじゃないかと思っている。

Q え、それはまた!

E 両性具有期があったっていいわけだから。

Q そんなことを言うと、チコちゃんに叱られますよ。

E チコちゃんって?

Q ダーウィン。

E うん、ダーウィンにはね。でも、ウォディントンやサル学研究社たちにも聞いてみなけりゃ。これからのゲノム編集をめぐる生物学の成果もあるからね。それに「着替え」にも注目しなくちゃね。

Q 着替え?

E ぼくはあくまで「情報の乗り換え」のしくみとして生物学を読んできたから、その読み筋からすると、乗り換えとともに着替えやカバンの持ち変えもおこったはずだと見ているんでね。

Q もう少し詳しく話してください。

E それはまた、いつか。

Q えっ、困ります。

E じゃ、できるだけ近々に。

TOPページデザイン:穂積晴明

図版構成:大泉健太郎・齊藤彬人・梅澤光由

桑田惇平・寺平賢司・上杉公志

⊕『なぜオスとメスがあるのか』⊕

∈ 著者:リチャード・ミコッド

∈ 訳者:池田清彦 下訳:池田正子

∈ 装幀:新潮社装幀室

∈ 発行者:佐藤隆信

∈ 発行所:株式会社新潮社

∈ 印刷:株式会社精興社

∈ 製本:株式会社植木製本所

∈ 発行:1997年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序文

∈ 第1章 なぜ性があるのか

∈ 第2章 初期のレプリケーター

∈ 第3章 アンダーソン夫人の赤ん坊

∈ 第4章 性と死

∈ 第5章 性は自分の作ったものを元に戻す

∈ 第6章 ないものの二倍

∈ 第7章 偶然と必然

∈ 第8章 プラトンの説

∈ 第9章 ダーウィンの力学

∈ 第10章 ダーウィンのジレンマ

∈∈ 原注

∈∈ あとがき

∈∈ 引用文献

⊕ 著者略歴 ⊕

リチャード・E・ミコッド(Richard E. Michod)

1978年ジョージア大学で博士号を取得。現在、アリゾナ大学教授(出版当時)。専攻は、生態学・進化生物学。ニューヨーク・タイムスや「ジオ」「エル」誌にも寄稿。編著書に『性の進化』『価値の期限』など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

池田清彦(いけだ・きよひこ)

1947年東京生まれ。現在、山梨大学教育学部教授(出版当時)。日本における構造主義生物学の理論化の一人。著書に『分類という思想』(新潮選書)『構造主義科学論の冒険』(毎日新聞社)『昆虫のパンセ』(青土社)『科学は錯覚である』(洋泉社)ほか多数。訳書に『擬態生物の世界』(新潮社)他。