父の先見

工作舎 1985

Jo Durden-Smith & Diane de Simone

Sex & the Brain 1983

[訳]池上千寿子・根岸悦子

編集:森下知

装幀:松田行正

二人の翻訳者のことから紹介する。

そのころ、根岸悦子は東京医科歯科大学の附属病院産婦人科に勤めていた。ジョン・マネーとパトリシア・タッカーが書いた『性の署名:問い直される男と女の意味』(1975)を読んで、「性は引き返せないのか」と考えこんだ。男女のちがいは生殖機能がもたらすもので、一般的に語られてきた男女の差異はほとんど歴史文化がもたらしたものだ。それなら歴史文化以前の性とは何なのか。そこに引き返してはまずいのか。

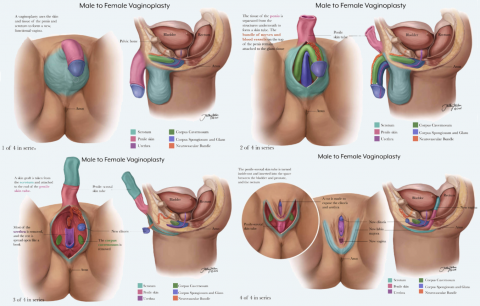

もうひとつ気になるところがあった。著者の一人のマネーがとりくんだ治療のことだ。一卵性双生児の男児のひとりが生後7カ月の割礼手術の失敗でペニスを損傷されたのだが、当時ジョンズ・ホプキンズ大学にいたマネーらの医師団と両親は検討を重ねたうえ、この男児を「女子として育てる」ことに決め、生後17カ月で精巣を摘除し、仮の膣をつくったというところだ。多量の女性ホルモンを投与されたその子は思春期を迎えてたいそう女性らしくなっていたとマネーは誇らしげに書いているのだが、根岸はこのくだりになんとも合点がいかなかった。

数年後の1983年に本書『セックス&ブレイン』を読んでみて、第8章にマネーの治療のことがやや疑問まじりに採り上げられていたことを知った。もっとも性転換については、あきらかな成功例についても報告されていた。根岸は性差とは何なのか、いよいよ考え込んだ。

池上千寿子はハワイ大学の「性と社会 太平洋研究所」でセクシュアリティを研究していた。根岸と同様、『セックス&ブレイン』で採り上げられたマネーの治療にまつわる顛末を他人事とは思えなかった。

研究所の所長だったミルトン・ダイアモンドがマネーの双生児についての治療法に疑問を呈していたからだ。

実はマネーの双生児治療については、イギリスのBBCが注目して番組にしようとしていたのだが、ダイアモンドの反対意見も採り上げられると知ったマネーが番組から降りてしまったという後日談がついていた。池上は医療とセクシュアリティの密接な関係を深く考えるようになった。

というわけで、本書はこのような根岸と池上のコンビによる翻訳になった。日本語訳のほうは工作舎の森下知がフォローした。森下はICUでアラビア語を学び、エディティング・コミュニケーターをめざして工作舎および木幡和枝率いるフォーラム・インターナショナルにやってきた。7〜8年後は田辺澄江を扶けて、ぼくのアシスタントもしていた。ケラーの『ジェンダーと科学』(1822夜)も編集した。

今夜紹介する本書は英米の二人の気鋭の科学ジャーナリストがまとめた。著者たちは本書のことを「性と脳をめぐる探偵物語」だと言っている。どこが探偵物語なのかというと、採り上げた研究者たちの成果の多くに対する評価がほとんど確定していないからである。

性(sex)と性差(gender)に踏みこむ研究や実験や治療は、科学と医療の領域ではずうっと賛否両論の嵐をともなった。クラフトエビングやハヴロック・エリスこのかた、多くのセクシャル・サイエンス(性科学)が仮説につぐ仮説だったのだ。誤解や曲解も多かった。いきおい、探偵物語にならざるをえない。

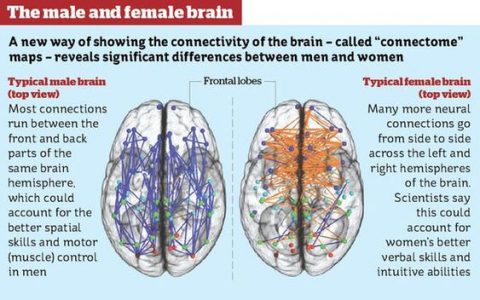

かくて本書における探偵すべき大きな仮説は「男と女のちがいは脳のちがいから来ている」というものとなった。男女の性差を「体のちがい」だけではなく「脳のちがい」まで視野に入れるとなると、「感情の持ち方」「思考のクセ」「習慣のちがい」も議論の対象になる。

イギリスが謳歌したヴィクトリア時代の自然科学と人類学は「男が文化で、女は自然」という乱暴な分別に酔っていた。自然を飼い馴らすのが科学や文化の崇高な目的であって、そのためには紳士たちがエレガントな主張と成果を整然と披露して、女性や子供たちはこれに従ってもらおうというものだ。もしそうしたモードに背くものがあれば、成敗もやむをえない。近代イギリスといえども、そこは中世の魔女裁判と変わらない。

ホーソーン(1474夜)の『緋文字』が舞台をアメリカに移してそうした悲惨な顛末を描いている。

ところがヴィクトリアン・ドリームの片隅から、新たにペンフィールド(461夜)やシェリントンやエクルズ(1059夜)らによる脳と神経系の研究が進展していくと、事態が一変してきた。

人間における「思考・退屈・予知・パーソナリティ・性意識」のいずれもが脳の部位や神経伝達物質(ホルモン)にかかわることがわかってきた。男と女は、また「男らしさ」や「女らしさ」は、脳やホルモンの別々の影響を受けているらしい。そういう見方が急速に走りまわったのだ。

1960年代後半になって、こうした脳と性差の関係を司っているのが視床下部であることが浮上してきた。競って視床下部の刺激にまつわる実験がとりくまれるようになったのだが、その実験がもたらすデータは男と女の被験者でかなり異なっていた。「男が文化で、女は自然」ではないどころか、男女ともに脳やホルモンの作用差をもろに受けている。

さあ、このことをどう考えるか。探求心に富む本書の著者はミシガン大学のリチャード・アレクサンダー、カリフォルニア大学のダイアン・マクギネス、シカゴ大学のジェレ・レビィ、フンボルト大学のグンター・ドルネルらに長時間取材して、この見方の真偽を確かめる。

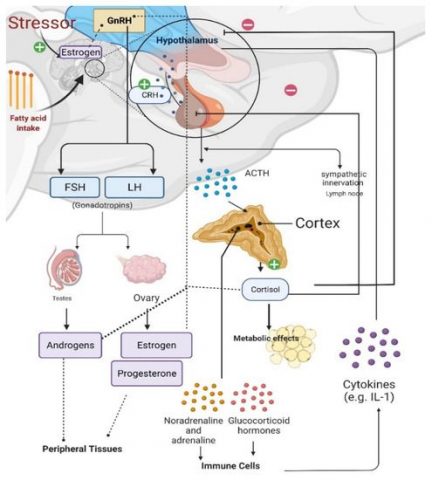

ごく簡略ながらスケッチをしておくと、視床下部(hypothalamus)はわれわれの内分泌や自律機能の調節をするとびきりの中枢である。間脳の一部を構成していて、上部の視床下部と下部の下垂体前葉がつながって相互に関連して機能する。

脳には重要な部位はいくつもあるけれど、視床下部はたった4グラムほどのちっぽけな中枢組織でありながら神経核がひしめいている。神経核からの指令で体温調節、摂食行動、睡眠と覚醒のスイッチ、ストレス応答がアクティベートされ、それとともに下垂体からは、性感覚に関する多くのホルモン(hormone)が分泌される。

視床下部さまざまである。ホモサピエンスの「4つのF」を司っているとみなされた。Feeding(食べたくなる)、Fleeing(逃げること)、Fighting(闘いを辞さない)、Fucking(性本能が疼く)、この4Fだ。人間の動物的本能の多くがここに司られている。

次々に重要なホルモンも同定されていった。副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)、成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)、成長ホルモンを抑制するソマトスタチン(SST)、性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、プロラクチン(PRL)、オキシトシン(OXT)、黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)……。

これらのホルモンの出入りが視床下部および下垂体に認められ、その機能が追跡されたわけである。脳科学史上、たいへんな成果だった。

ジュレ・レビィはこうしたホルモンのいちいちの機能をつきとめることも大事だが、これらが性ホルモンとどのように関係づけられているかということが、われわれの男性性と女性性の性差の根幹をほぼ規定しているだろうことに注目すべきだと強調した。

これはGnRHがFSHとLHの分泌を促し、それが女性においては卵巣ホルモンのエストロゲン(estrogen)とプロゲステロン(progesterone)を、男性においては精巣ホルモンであるテストステロン(testosterone)を活性化していることに、新たな「脳と性」(セックス&ブレイン)の読み取りの基準をおいて考えてみるしかないだろうということである。

世の中の反応はもっとハッチャケていた。男と女をめぐるジャーナリズムが、女性ホルモン(エストロゲンが代表)と男性ホルモン(テストステロンが代表)という二つのステロイドホルモンに眩しいほどの脚光をあてた。医薬品メーカーや化粧品メーカーも性ホルモンの活用に目を付けた。成人男女もついつい「自分自身」をふりかえる。オッパイをふくらませるエストロゲン、ヒゲを濃くするテストステロンという見方が広まった。けれども、性ホルモンの役割をわかりやすく解釈しようとする見方は数々の誤解を生じさせることにもなった。

ありていにいえば、「男の脳」と「女の脳」はちがっているんです、だから男と女の性については「脳がらみ」で理解しましょうねという俗説が、きりなくはびこるようになったのである。探偵はこの俗説をどのように避(よ)けられるのか。

いっとき『話を聞かない男、地図が読めない女』(邦訳は主婦の友社)という本がそこそこのベストセラーになっていた。400万部の『ボディランゲージ』の著者アラン・ピーズとその妻で『メモリー・ランゲージ』の共著者のバーバラが、三年をかけて各国をまわって研究者たちを訪れ、男と女のちがいに関する知見を集めたというふれこみの本だ。

サブタイトルに〈男脳・女脳が「謎」を解く〉とあったが、本気な脳科学の話はほとんど出てこない。そのかわり次のような“事例”が次から次へと繰り出されていた。

曰く、女は歯を磨きながら子供を叱れるが(ついでに洗面台をソージする)、男は歯を磨くことしかできない(おまけにたいていは水を流しっぱなしで歯を磨く)。曰く、女は方向音痴で地図が読めず、男は鈍感で女心が読めない。だから女は手元の地図をぐるぐるまわす。

曰く、女は職場の仲間たちの服装の色のちがいをすぐ感じるけれど、男は女房のカーディガンの色が昨日と変わったことに気づかない。実は男と女の目の機能が異なっている。色を識別する錐体細胞がもともとX染色体でできているので、女の錐体細胞のほうが色の識別能力が高いのだ。

また曰く、男は「もの」で遊びたく、女は「ひと」と遊びたい。だから男は時計やカメラやパソコンの中身を知りたい。おそらく男にとってすべては模型なのである。女にとってはなにもかもがキャラクターなのだ。そこで友達や知人のキャラの正体が気になる。気になるけれど、本気でかかわりたくはない。そこでいつまででも表向きのおしゃべりばかりする。

きっと女は「ひと」の軍団に関心がないのだろう。それにくらべて男は「ひと」の軍団も模型だと見えるから、解体したり作りなおしたりしてみたくなるわけだ。こうして男が考えついた組織と制度が文明を支えるようになったにちがいない。

またときにシモネタふうに曰く、男はポルノに誘われ、女はロマンスに誘われる。もっと端的には、男のセックス衝動はガスレンジだ、スイッチひとつで点火してたちまち最大火力となり、調理がおわればパッと消える。女のセックス衝動は電子レンジだ、最高温度になるまで時間がかかるが、なかなか冷めない……然々云々。

誰もがこんな「あるある」話の一つや二つを聞かされてきたはずである。無責任な言説をまきちらかして男と女を差別するのか、男女を手っとりばやい能力で差別するのかと目くじらを立てる向きもあるだろうが、この手の話は世界中で交わされてきた。聞き耳をたてる向きも多かったということだ。

ついつい聞き耳をたてるのは、次のような話もまじっているからだ。曰く、男の皮膚は厚い。齢をとってもシワになりにくい。とくに背中の皮膚は腹より4倍ほど厚い。原始の日々に背後からの攻撃に備えていたからだ。女の皮膚は敏感である。男の10倍の感受力がある。わが子をスキンシップするからだ。だからできれば好きな人に触られたいし、触っていたい。そうするとオキシトシンがパッパッと分泌する云々。

またまた曰く、女性の聴覚は高音を聞き分け、男は低音を認知する能力が高い。味覚では男が塩辛さや苦さの幅をもち、女は甘さのちがいに自信をもっている。匂いについては男女とも訓練次第で嗅ぎ分ける能力が増すので、どちらも調香師にふさわしいけれど、こと体臭に関しては女性に一日の長がある。これは母親として乳児や幼児の匂いにつきあってきたからだと考えられている云々。

読書界ではこういう本はおおむね「興味本位の本」と片付けてきたが、興味本位でない本があるのかとも思う。

「あるある本」とか「トンデモ本」とか「ニセ科学」という言い方も罷り通っている。超能力ものやUFOものやオカルトものがその類いだろうが、この手の本は実は知識人のあいだでもけっこう目が通されている。

ぼくがLAのリチャード・ファインマン(284夜)の瀟洒な家でインタビューしたときは、ファインマン先生は「ぼくはね、オカルト本をかなり読んできたんだよ」と言って片目をつぶってみせ、「科学者はみんなこっそり読んでるんだよ」と付け加えたものだった。

ついでながら、2009年1月にNHKスペシャル「シリーズ女と男」が放映されたことにふれておく。3回に分かれていたが、番組のなかで「地図が読めない女」の検証をしていた。カナダの地図学者デボラ・ソーシャと2回の実験をした経緯をドキュメントしていた。

こんな感じだ。男女同数の被験者たちは指示メモを渡される。1回目は「南東に向かって19メートル進め、東に曲がり60メートル進め、北西に曲がり17メートル進めば目的地」。男は2・95回まちがえ、女は9・86回まちがえた。2回目の指示は「まっすぐ進み聖人像にぶつかったら右に曲がれ、眠れる少年像のところで左に曲がれ、まっすぐ進みVの字に幹が分かれた松の木をみつけたらそこが目的地」というもので、今度は男が4・02回のまちがい、女は2・85回のまちがいだった。

いったいこれはどういうことか。ソーシャは「女が地図が読むのが苦手なのではありません。多くの地図には女性にとって役に立つ情報が入っていないんです」と説明した。うーん、そういうこと?

ほかにも「恋は盲目」をめぐる男女の認知や行動のちがい、離婚が多い原因、男が女心を読みとれない理由をめぐる取材や実験などがとりあげられ、きっと視聴率もよかったのかと思わせた。

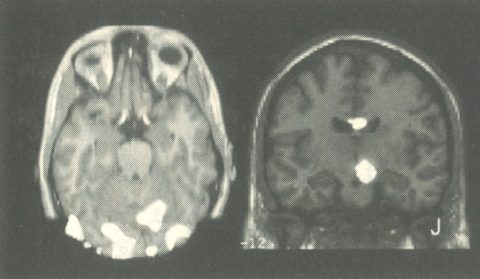

思うに、番組はラトガーズ大学のヘレン・フィッシャーの見方に加担しているようだった。神経科学センターでfMRI(機能的磁気共鳴画像法)をフル活動させて「恋する脳」を調べてきた研究者だ。

愛し合う男女からfMRIが抜き出してみせるのは、脳幹の腹側被蓋野(ふくそくひがいや)と大脳基底核の尾状核である。二つとも哺乳類の出現以前から脊椎動物がもっていた古めの脳組織で、しばしば「爬虫類の脳」とか「ワニの脳」と言われてきた。フィッシャーはここが「恋の中枢」だとみなした。脊椎動物に報酬系が発信されるところであるからだ。

脊椎動物たちが喉の渇きに耐えてやっと水を飲むとき、空腹のはてに獲物を得てたらふく食べるとき、脳のネットワークには報酬系が発せられるのである。なかでも腹側被蓋野でつくられたドーパミン(dopamine)が大脳基底核の神経回路に向けて放出されていることがわかってきた。ドーパミンはアドレナリンやノルアドレナリンの前駆体にあたる。モノアミン系のニューロトランスミッター(神経伝達物質)だ。

同じことが男女が睦まじくなっているときにもおこっているというのが、フィッシャー先生のお見立てなのである。ニューロトランスミッターの分泌量も計測されていて、大いに喧伝された仮説となった。番組はこの手の実例を次々に繰り出していた。

NHKの「シリーズ女と男」は、男女の感情がしばしば反対に動くことにも注意していた。フィッシャーは恋と報酬系とを結び付けて「活性化」を浮上させたのだが、その逆にロンドン大学のセミール・ゼキとアンドレアス・バーテルスは、愛しあう二人には「抑圧化」もおこっていることを突きとめた。

恋人たちに次々に人物写真を見せて、その悪口を言ってもらうようにすると、好きな相手の写真のときは脳の某所が抑制されていたのだ。某所とは扁桃核と頭頂側頭結合部だ。

大脳辺縁系には扁桃核があって、ここからは恐れや怒りの信号が発せられる。頭頂側頭結合部は判断力を司っていて、現象を批判的に捉える役目を担っている。恋人たちは自分が大事にしたいものに接しているときは、これらの活動を抑制させていることがfMRIでわかってきたのである。

さしずめ「恋は盲目」「アバタもエクボ」は脳にも根拠があったということになる。あんなに好きで一緒になったのになぜ離婚率がやたらに高いのかというのも(世界的に結婚4年目に最初の離婚の危機がくるらしい)、こうした報酬系や抑圧が結婚後に麻痺してきたせいだという論証だ。

これらのどれが「信ずるに足る」のかは、どうにもわからない。養老孟司(1696夜)や茂木健一郎(713夜)や中野信子も、このへんは巧みに言明を避けてきた。ちなみにNHKスペシャルはのちにダイヤモンド社と角川文庫で『女と男~最新科学が解き明かす「性」の謎』という本になった。一読されるといい。

男と女をめぐる生物学は誤解と曲解の坩堝でもありつづけているので、こういう話題が「狐の嫁入り」のようにちらつくのは、やむをえない。

では、ふたたび本書の探偵物語に話を戻すと、後半はミシガン大学のウィリアム・ハミルトンに取材をしたときの「男と女は最初の多細胞有機体の子孫ですから」という話から始まっていく。

なぜ生物は多細胞に向かって進化し、オスとメスの交接や交尾に走っていったのかという問題だ。話は80年代以降の「脳と性」の解読に向かっていく。

進化の流れの中には、いくつもの説明がつかないステージが織り込まれている。それでも大きな分岐点で何を選択したのかは、わかっている。

有機体としての生命の系譜が生き残っていくには、第一には多細胞になることが大きな選択だった。いくつもの細胞群をこしらえておくことは、外界に対する保護力やエネルギー効率を高めるのには得策だ。しかしそのぶん成長と維持に時間をかけることにもなった。

そこで第二に、個体を「自己」として認識できるしくみをつくった。「種」ではなく、「個体」に自己もどきを作動させたのだ。これは最初こそ外敵とおぼしいウイルスやバクテリアや寄生物をみきわめるための自衛のしくみとして発達したのだろうが、やがて生化学的な合言葉(鍵と鍵穴)を用意することによって、自己と異物を区別する免疫系を生じさせることに成功した。

このことは第三に、脳が新しいソフトを作動させるにあたっては古いプログラムを活用するようにしたことを促した。この活用はそもそもが進化の原理でもあるが、性にとっても意外なほどに重要な工夫だったと思われる。この新旧の応用によって、自己と異物はこのしくみ上で分別できるようになったのである。

ただそれにはちょっとした調整が必要だった。個体どうしにも自己と異物のちがいにあたる「しるし」が必要になったのだ。

ハミルトンはここに注目した。「個体どうしの自己と異物のちがい」のしるしのため、オス化とメス化を促す性ホルモンによる調整が必要になったのだ。ということは、どういうことか。「しるし」とは「性のしるし」だったのである。さよう、免疫系の必要性と寄生物の関与が「性」をめざめさせたのである。

エチオピアの原始草原のどこかで最初に直立二足歩行をしてみせたのはルーシー(Lucy)だった。アウストラロピテクス(アファール猿人)を代表する女性だ。ビートルズの〈ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ〉に因んで、発掘チームの一人ドナルド・ジョハンソンが命名した。

本書によれば、そのジョハンソンと共同研究することになったケント州立大学のオーウェン・ラブジョイは、ルーシーの登場が告げている一番大事なことはペアレンティングだとみなした。ルーシーは子を育てるオスの親作業を切り出したというのだ。

これまで多くの「性」をめぐる科学や人文科学は男女の「性差」に焦点を求めるあまり、性の分化がもたらした群社会の特徴に食いこんでこなかった。ラブジョイはそこを分け入って、ルーシーによってペアレンティング(親作業)が始まっただろうこと、そのことを可能にしたのはアウストラロピテクスが食料の運搬に携わったからだろうということ(だから二足歩行した)、そこから「番」(つがい)としての親の意識が芽生えていっただろうことを仮説した。

これらの推理は、ルーシーの歯型に雑食性が読み取れたことから発したもので、雑食がおこったから食料の運搬も可能になり、そこからペアレンティングも始まったのだと推測された。ラブジョイはこのことから、食料をはこぶオスの役割と子を育てるメスの役割が分離し、やがて男親と女親のロールが明白になり、それがいつしか男性性と女性性につながっていったのだとみなした。1981年のことだった。

ラブジョイが仮説したもうひとつの推理は、すこぶる評判が悪かったようだ。「ルーシーがセックスをリクリエーショナルなものにした」という推理だ。これではまるでルーシーは現代のアメリカの家庭で子供たちの目を盗んでセックスを愉しんだ親たちの先駆者だと言っているようなものだった。本書はこのあたりのことについては、ラブジョイから離れていっている。

本書はこのあとフェロモンのこと、オーガズムのこと、媚薬のこと、メークアップのことなどの研究成果にも幾度か探偵出動するのだが、あまりめざましい探求には至っていない。なかで、ぼくが読むかぎりでは僅かに「思春期」(adolescence , puberty)についての探偵が期待をもてそうだったのだが、これも入口で頓挫している。

あの胸が躍るような、心が痛むような、なんとも甘酸っぱい思春期が、どうして人間男女の青春を彩るかについては、実はほとんどのことがわかっていない。わかっていないからラブソングがいつまでも歌われ、ときめく恋心を捩る青春ラブストーリーが切れることなく発露されてきたわけである。

それでも研究者たちは「二次性徴」に直面したアドレセント(思春期を迎えた青年青女のこと)の「言葉にならない爆発しそうな感覚」をなんとか調べようとするのだが、ほとんどまとまらない。また、自分をあっというまに巻き込んだ思春期の混乱が、いったいどんな社会文化心理学的な混乱と似ているのかをつきとめようとするのだが、これもゲーテ(970夜)やヘッセ(479夜)、尾崎翠(424夜)や江国香織(747夜)にはとうてい及ばない。まして、その混乱がタナトス(死)の衝動と隣りあってくることについては、ほぼお手上げなのである。

どうしてこんな体たらくになるのかということについては、今夜の紹介主旨から大きく逸れるので多言を弄しないでおくけれど(いつか別の千夜千冊の機会を得て書きたいが)、おそらくこれは「性をめぐる議論」から「傷」(創)を取り出すことがタブー視されてきたことと関係がある。

思春期を迎えた世代にとって、性はとんでもない秘密の欲望であり、容易に言葉にしがたい私事である。そのことを刻印する部位は秘境であって、総じては性欲そのものが測りがたいほど深そうな負い目なのである。

ところがそのとんでもない時期に、かれらは男っぽくも女っぽくもなる。ヒゲが伸びて、オッパイが膨らむ。オナニーがしたくなる。とはいえ自分がいま憧れる異性を想うと、こんなことのいっさいが本来の心情から背いているように感じて、それが痛い。いったい思春期とは何なのか。

あらためて最近の事情をふりかえってみると、「男っぽい・女っぽい」「男らしさ・女らしさ」といった表現が、フェミニズム議論以降は差別用語になりつつあるようだ。

けれども、ちょっと待ちなさい。一次性徴や二次性徴はそのことをどういう日常語にするかをべつにして、隠れようもない露呈的事実なのである。隠れようもないことでありながら、そのことは多くの「自分自身」の何かをおかしくさせてきたわけである。そこがなんとも悩ましく、深い議論もされないままになってきた。では、どうするか。ここはフタをしてはいけない。近代社会はこの思春期の混乱を封印してはならなかったのである。「男っぽさ」や「女っぽさ」の強調と逸脱を、風紀紊乱や性犯罪につながるからといって杓子定規に締め出そうとしてはならなかったのだ。本来のLGBTQ+は、思春期とともに社会思想を組み立てるべきだった。

だからあえて言っておきたいのだが、安易に差別用語扱いしたことが何かを喪失させたり希薄にさせたりしてきたことについては、いまのところ回復や逆襲の方途が提示されていないままである、と。迷い多き若きアドレセントは置き去りになったままなのだ、と。

宮沢賢治(900夜)が『注文の多い料理店』などの童話集のための広告文に「これは思春期(アドレサンス)のための童話です」と書いたのは、以上のすべての経緯を叩き切るほどの親切だった。

実は本書の最終章は「子どもたちのために」となっているのだが、そこでは性ホルモンの摂取が子供たちに与える影響を議論しているにすぎず、性と性別の黎明期に立ちはだかる思春期の問題については一顧だにできていなかった。残念だ。

というわけで、こう言わざるをえないのだ。人類、セックス&ブレイン解発に、いまだ頓挫中!

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成:大泉健太郎・梅澤光由・齊藤彬人

寺平賢司・上杉公志

⊕『セックス&ブレイン』⊕

∈ 著者:ジョー・ダーデンスミス&ダイアン・シモーヌ

∈ 訳者:池上千寿子・根岸悦子

∈ 編集:森下知

∈ 装幀:松田行正

∈ 発行者:中上千里夫

∈ 発行所:工作舎

∈ 印刷:社陵印刷株式会社

∈ 製本:田中製本印刷株式会社

∈ 発行:1985年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに——未来を彫る小刀

∈∈ Part 1 性差は自然か文化か

∈ 第1章 生物学的進化の忘却:人類学、社会学、心理学が織りなす神話

∈ 第2章 女と男の新しい物語:脳に刻まれている性差

∈∈ Part 2 魅惑の物体、脳

∈ 第3章 文化と遺伝子がセットされた脳:行動パターンの性差

∈ 第4章 ふたつの半球のしくみを探る:言語機能と視覚・空間技能

∈ 第5章 両半球コミュニケーション:胎児期からある男女の性差

∈ 第6章 手がかりは遺伝子、そして性ホルモン:Y染色体と視覚・空間能力の相関

∈∈ Part 3 性ホルモンの証言

∈ 第7章 性ホルモンのドラマ:セックス、暴力犯罪、攻撃の連携

∈ 第8章 自然の事故現場に立ちあう:性のアイデンティティ

∈ 第9章 性のメカニズム:自然の基本型はメス性か?

∈ 第10章 文化の介入の再調査:妊娠中のホルモン投与の影響

∈∈ Part 4 脳とからだ、べつべつの遺産

∈ 第11章 脳とからだの化学:女性の抑うつを解明する

∈ 第12章 未来を選択するために:自然は女性の脳に保険をかける

∈ 第13章 新しいフロンティア 免疫系:発達障害と左きき

∈ 第14章 免疫系と脳のきずな:自己免疫障害の謎

∈∈ Part 5 宇宙人からみた人類のセックス

∈ 第15章 なぜセックスがあるのか?:オーガズムへの化学的ドラマ

∈ 第16章 性がたどった進化のルート:オスとメスの戦略的進化

∈ 第17章 太古の遺産フェロモン:嗅覚と免疫系をつなぐルート

∈ 第18章 彼と彼女、性の化学:自然のルールか、自己の快楽か

∈∈ Part 6 男と女のターニング・ポイント

∈ 第19章 生物学のラブ・コール:文化と生物学的進化のはざま

∈ 第20章 子どもたちのために:男女の再統合にむけて

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考文献

∈∈ 著者略歴/訳者紹介

⊕ 著者略歴 ⊕

ジョー・ダーデン-スミス(Jo Durden-Smith)

イギリス人ジャーナリスト。オックスフォード大学卒業後、TVディレクター、エディターをへて、執筆活動にはいる。科学をはじめとしてさまざまの記事を世界中で発表している。『セックス&ブレイン』は、パートナーのダイアンと相互補完の協力で著す。

ダイアン・シモーヌ(Diane de Simone)

ニューヨーク州立大学、アンティオック大学大学院卒。保護観察官、ポリティカル・コンサルタントとして勤務後、1980年からヨーロッパやアメリカの雑誌に執筆をはじめる。ジョーと徹底的に論じあった成果『セックス&ブレイン』が初の本格的著作。

⊕ 訳者略歴 ⊕

池上千寿子(いけがみ・ちづこ)

1946年生まれ。東京大学でアメリカ女性史を専攻。子育ての情報誌『マザーリング』編集長を経て、現在(刊行時)はハワイ大学、環太平洋性と社会研究所でセクシュアリティを研究。目下は「日系人の性意識の世代間変化」をテーマにフィールド・ワーク中。

根岸悦子(ねぎし・えつこ)

1940年生まれ。福島県立医大卒業後、東北大学、東京医科歯科大学の付属病院産婦人科に勤務。池上氏との共訳『ウーマンズ・ボディー』をきっかけに、性とからだの問題に取り組んだ。全国各地の大学、PTA、婦人講座など講演活動を行なう。野口体操を始めて、性、からだ、心、脳とテーマを拡げている。

池上・根岸による共訳は、『思春期ブック』『積極的に生きる更年期』『ベッドサイドマナー』 『文化としての妊娠中絶』など多数。