父の先見

「母親」はいかにヒトを進化させたか

早川書房 2005

Sarah Blaffer Hrdy

Mother Nature-A History of Mothers, Infants and Natural Selection 1999

[訳]塩原通緒

古代信仰の多くにグレートマザー信仰がある。大地母神への名状しがたい崇拝だ。やがて天空や大地を男性神の凄まじい威力が支配していったのちも、イシスやデメーテルやディアーナが忘れられたことはなかった。グレートマザーへの憧憬は古代人ばかりとはかぎらない。遍歴詩人はヘカテーを、明恵上人は仏眼仏母を、ボッティチェリはアフロディティを、泉鏡花は摩耶夫人を、タゴールはラクシュミーをひそかに憧れつづけた。

どんな子にもお母さんがいる。おふくろ、母ちゃんの母、ママ、マミー、マンマの母、おっかあ、おかん、母さんだ。実際にはどんなふうに育てられたのかといえば、たいてい愛情と仕打ちの多寡があるだろうけれど、その多寡にかかわらず、われわれのどこかにさまざまな「母」が刻印されている。そこにはときに記憶の印画紙から消えかかっている母、声ばかりが懐かしい母、複数の母、継母たちがいる。

一方、われわれの背中にはマザーカントリーやマザーランドやマザータングという山水がくっついている。その山水が育んだ母国や母国語はわれわれの肌色に近い。脱ぎがたく、捨てがたい。だからそんな母国や母国語が詰られたり蹴散らされたりすると許せなくなるが、ふと気が付くとうっかり疎かにしてきた「マザー」だった。

水村美苗(1699夜)は『日本語が亡びるとき』(筑摩書房)でそのことを憂い、リービ英雄(408夜)は『日本語を書く部屋』(岩波書店)でガイジンにもその当国の母国語が大事になることがあると告げた。若山牧水(589夜)はそこを「山ねむる山のふもとに海ねむる かなしき春の国を旅ゆく」と詠んだ。けれども母国や母国語がどうして「母なるもの」の縁戚なのか、また牧水がどうして「かなしい」とうたったのかは、実はよくわからない。

古来、「失われたマザー」という幻想がさまざまな地に去来してきた。アエネイアースやダンテやケプラーやノヴァーリスはそのマザーのありどころを訪ねたかった。王子ハヌマンや孫悟空や浦島太郎は「そこ」に行ってきたと、不思議なエピソードを吹聴した。

こうしてエデンやアルカディアやユートピアがさまざまなヴィジョンとして想像たくましく描かれることになったのだが、無何有郷(むかうきよう)は無何有郷(nowhere)だった。「そこ」がいったいどんな世界なのか、それとも非世界なのか鏡映世界なのか、いまもって議論され尽くされていない。

とくにたいていの議論から零(こぼ)れ落ちそうなのは、その「そこ」なる幻想国にかつてどんなマザーがおはしましたかということである。マザーは遠すぎる永遠なのである。いまは懐かしい呼称だけが、西王母として、デメーテルとして、雪の女王として響いているばかり。

こうして、われわれは「母」を永遠に語ろうとして、その試みの多くに挫折してきたようだ。そして自分一人分の「母なるもの」を語ろうとして、フロイト(895夜)やユング(830夜)やメラニー・クラインの知にかこつけて、縮こまっていく。

ふりかえって我が身に照らしてみると、母をめぐって感じてきたことは鉛筆の削り方から花鳥を惜しむ気持ちまで、大小さまざま悲喜こもごもである。母に何かを見せたくて作業を仕上げたこともあれば、母の気持ちを忖度したために活動が転換したり延滞したりしたこともある。

その優しさは無上かつ、ときに億劫。ただいずれもたいへん思い出深い。それなのにこの歳になって、母について語れることがあまりに貧しく、そのことに呆然とも愕然ともする。なぜ「母なるもの」は語りにくいのか、そこがよくわからない。

イサベル・アジェンデの『パウラ』から宮尾登美子(839夜)の『櫂』まで、斎藤茂吉(259夜)の『赤光』の亡母の歌から寺山修司(413夜)の『母の蛍』や『母地獄』まで、ルネサンスのマリア像からモディリアーニの母子像まで、母をめぐる多くの表現はずいぶんわれわれの魂を甘酸っぱく惹きつけてきた。だから「母なるもの」がどういうものかはそこそこわかっているつもりなのだが、そこからいっこうに「母なる思想」が発露してこないのも、考えてみれば妙なのである。やむなく、江藤淳(214夜)が「母の崩壊」を考察した『成熟と喪失』(講談社文芸文庫)をふりかえったときがあったものだ。

とはいえこれらはぼくの戻らない日々からセピア色の便箋に載ってやってきたものにもとづいた拙い感想だろうから、たんに感受不足とか力不足ですませる話でもあろうが、「母なるもの」をめぐってはもっと大きな歴史のなかでも捉えがたいままになってきたようにも思える。

なかでも掴みにくいのは「母性」(maternity/motherhood)、また「母性本能」(maternal instinct)である。

母性や母性本能について、女であることを通さないで、何が語れるのだろうか。かつてクリスティアーヌ・オリヴィエが母性を探索するためにまとめた『母の刻印』(法政大学出版局)では、まずはフロイトの呪縛と闘わなければならず、そのためにオイディプスの母のイオカステーにまで思いを寄せる必要があったのである。しかし、これでは「マザー」を精神分析学の新たな主人公にするための闘いの継続にすぎないとも言わざるをえない。こうして、人類学と霊長類研究を引っ提げた本書の著者サラ・ハーディーが登場することになった。

ダーウィンは人間の未来に希望を託していた。きっとフェミニンだったのだろうと思う。こんなことを書いている。「女性は男性とちがって優しく、利己心が少ないように思われる。女性は母性本能をもっているため、こうした資質を自分の子供に惜しみなく見せる。女性がこれを拡大して人類全般に向けることは十分に考えられる」。

同時代の作家のジョージ・エリオットことメアリー・アン・エヴァンズは、男性名で文章を書きながら、「母なる自然、この親愛なる老婦人にはいささか困った癖がある」と綴った。ダーウィンの進化論の大半に瞠目していたメアリーではあったが、とはいえ自然の中の母たちはけっこう乱暴なのではないかと言いたかったのである。

進化の原則においては、残念ながら母親は特別な存在ではない。できれば母たちには慈愛に満ちた格別なふるまいに徹していてほしいけれど、進化生物学のジョージ・ウィリアムズは、それは贔屓目すぎる、どんな動物の母親も自然淘汰の冷酷な選択のなかでは特別な生きものではいられないと窘(たしな)めた。生物学の用語上では、母性は「妊娠するもの、出産するもの」という意味しかもっていないのだ。

しかし、はたしてそうなのか。きっと「母なるもの」には何かがインディケードされているにちがいない。人類学と霊長類学を修め、のちに母ともなったサラ・ブラファーハーディはそう思って、自然史と生物史が「母」をつくってきたからには、そこにはなんらかの「マザー・ネイチャーの息吹」ともいうべきが立ち上がってきたのではないかと考えるようになった。本書の著者である。

一読、とても気持ちよかった。本書はぼくにとっては「参った本」だった。理屈が通じないというわけではなく、記述のほとんどはアカデミックな細部の議論にも耐えるようにゆきとどいているのだが、それとはべつに、どんな理屈も送り込みたくなくなるような、なんだか、うんうん、そうです、参りましたなのである。

それは、一言でいえば、お母さん、参りましたなのだ。そうか、マザー・ネイチャーとは母性を明示することではなく、どんな事情にもマザー・ネイチャーが関与するということだった。

1946年に石油で財をなしたダラスの恵まれた家庭に育ったサラは、16歳のときはウェルズリー大学で哲学とマヤ文化の研究に携わり、ハーバード大学のラドクリフ・カレッジで人類学に転じ、68年にはハーバードのアーヴェン・デヴォワのもとで霊長類行動学を学んだ。

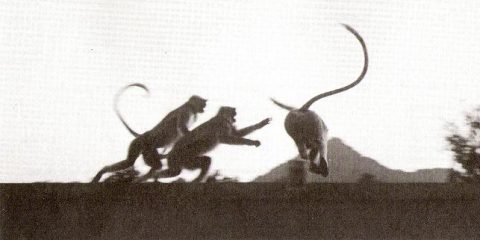

デヴォワは、日本のサル学者の杉山幸丸がハヌマンラングールの群で親ザルが子サルを殺している例を報告しているのだが、どう思うかという問題を投げかけた。サラは関心をもち、大学院でロバート・トリヴァースから社会生物学を学びながら、この事例に関して主流になりつつあった「群の過密が子殺しの要因であろう」という仮説に疑問を抱くと、実際にインドのアブ山に滞在して調査研究する。

調査が進むにつれて、サラは霊長類が「子殺しの遺伝子」をもっているのではないだろうと直観した。子殺しにはなんらかの進化戦略が作用しているのだと想定し、漠然とではあるが、進化にはオスの支配的な戦略とともに母親となったメスの対抗戦略が非対称に動いてきただろうという考え方をもつようになっていた。

この考え方はしだいにサラをとてつもなく豊かにしていったようだ。一九八一年の話題作『女性は進化しなかったか』(思索社)には、冒頭で「私の研究は以前考えられていた以上の威信が女性に対して与えられるべきだと示唆している」と書いている。これは女性の研究者としての矜持でもあろうし、彼女自身はそのことにはふれていないがフェミニズム思想の及ぶところでもあろうが、ぼくにはもっと「なじむ」という作用にかかわるものだと感じられた。エリザベス・トーマスの『トナカイ月』(草思社)を読んだときの好縁的包容感に近いものなのだ。

進化とはオスやメスに分けて論じられるものではなく、みんな一緒くたになることなのではないか、その一緒くたの万事万端は「母なる自然」のほうに用意されているのではないか、そういう見方についての自負なのだ。

こんないきさつをへての一九九九年、大著『マザー・ネイチャー』が組み上がる。ざっと読んで、まさにとても大きなものに包まれていくような充実感をもった。その大きなものとは母性そのものではない。女であることから出来(しゅったい)してきたものでもない。母と子と自然環境と共同保育者とのあいだに育まれたものすべて、まさにマザー・ネイチャーの「滲み」のようなものだった。

マザー・ネイチャーを彩るものとして、いくつか際立った見方が繰り広げられているので、少し拾っておく。

サラ・ハーディーは、ジョン・ボウルビーの愛着理論に一定の評価を与えつつ、それがいかに自分を含む女性たちにジレンマをもたらしてきたかを告白する。ボウルビーは児童の精神医学にローレンツやティンバーゲンらのエソロジーをもちこんだ先駆者で、第二次世界大戦後の孤児院や乳児院などに収容された戦災孤児を調査するなか、子供たちの疾病率や適応不良率が高いのは施設の劣悪な環境条件や医療力に起因するのではなく、幼児が母親から引き離されたことによるストレスが大半の要因で、そこには「母性的養育の剥奪」がおこっていることを指摘した。のちに『母子関係の理論』(岩崎学術出版社)として1「愛着行動」、2「分離不安」、3「対象喪失」にまとまった。

ボウルビーの愛着理論に半ば加担しつつも、ハーディーは幼児や子供の充実や両親による父性や母性のかかわりが重要になるとはかぎらないという見方を強くもっていた。これはマザー・ネイチャーは共同保育者たちによっても充分に賄えるという考え方で、ぼくはこちらの見方のほうに説得力を感じた。世界には最初から他者がまじっていてかまわなかったのである。

そもそも人類の子は無力な者として生まれるように選択されたのである。われわれは誰かによる育児の関与がなければここまで育たなかったのだ。できれば両親や家族による育児が望ましかったかもしれないが、そんなことは古代社会においても近代社会においても不可能だった。ハーディーはこのことをいくつもの先住部族の調査を通して実感する。

育児だけではない。メンターも友達も「外」にいてよかった。だから早くから学校や寺院やコミュニティがさまざまに用意されてきた。つまりマザー・ネイチャーは人為的なネットワークの中ではぐくまれていってよかったのである。ということは、仮に母性本能というものがあったとしても、それはわが子と母親とのあいだだけに生ずるものではなかったのである。

ハヌマンラングールの子殺しはハーディーの研究者としての覚醒を促すことになったのだが、ハーディーはそれ以降も多くの霊長類や動物たちの例外的生態を知るようになった。

そこには人間とボルネオのオランウータンだけがレイプをするというようなギョッとするような例外的生態も数かぎりなくあったものの、その一方で、人間の母と哺乳類の生態をつなぐ確率振幅を律しているのが、生殖ホルモンのエストロゲンや育児ホルモンのプロクチンや性的安寧ホルモンともいうべきオキシトシンでもあったという例にも満ちていた。

これらのホルモン分子は、性行為や妊娠や出産や育児にかかわる主語的な機能を司るのではない。けれども「そのこと」が作動したいままさにそのときに、外交特使や有能な秘書官のようにはたらく。このことからハーディーは、母性や母性本能は多くの者が期待してきたような中枢力なのではなくて、相互作用的なものなのではないかと推察するようになっていった。

ホルモンが母性の正体だと言っているのではない。抱っこや授乳や添い寝が柔らかなトリガーとなって、これらのホルモンの分泌を促すのである。サラは、幼児の母親の乳首に吸いつく作用や母子が同じ「匂い」にまみれることが、ホルモンの分泌だけではなくその生成にも影響を与えていることに注目した。

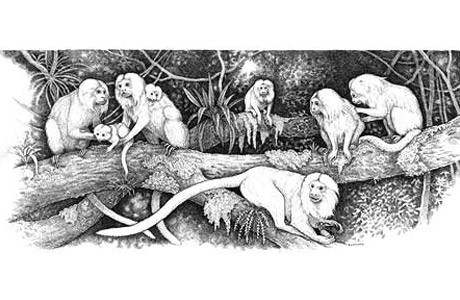

もっとハーディーを確信させたことがある。それは「代わり」の発見である。ラングールであれ、人間の子であれ、子供たちは「母代わり」を受け入れる。すでに人類史は「乳母」を早くから準備してきた。

ツタンカーメン王は乳母の墓をつくり、ホメロスは複数の召使いが乳母になっていた例を謳っている。メディチ家のリコルダンゼ(覚書)には、三世帯のうちの一世帯が息子を乳母で育てたと記録する。

乳母が大事にされてきたのは母乳が出るからだ。古代ローマのメッセでは母乳は販売すらされていた。けれども母乳の持ち主であることが乳母の役割ではない。日本の上級階級は自身の「家」を維持するには、優秀な乳母のネットワークを確保することが必須であった。

ハーディーは「代母」や「代理母」が大事だとみなしたわけではない。「母の代わり」は「代わりの母」ではない。「代わり」は男や年長の子供でもかまわない。ハーディーはこれらを共同保育者とも名付けているが、そこに「絆」の相互作用を認めたかったのである。本書では、この「絆」をときに「インプリンティング」というエソロジー用語をあてはめて解説している。

おそらく、この「代わり」こそ、本書が最も温かく母性の本質に迫っていたところだろうと思う。もっと端的には育児にまつわる「絆」のネットワークこそがマザー・ネイチャーそのものだったのである。

TOPページデザイン:佐伯亮介

図版構成:寺平賢司・齊藤彬人

⊕『マザー・ネイチャー』(上下)⊕

∈ 著者:サラ・ブラファー・ハーディー

∈ 訳者:塩原通緒

∈ 発行者:早川浩

∈ 発行所:早川書房

∈ 印刷:精文堂印刷株式会社

∈ 製本:大口製本印刷株式会社

∈ 発行:2005年

⊕ 目次情報 ⊕

<上巻>

∈∈ 第Ⅰ部 動物を見よ

∈ 第1章 母性という地雷原

∈ 第2章 新しい母親観

∈ 第3章 根底にある謎

∈ 第4章 想像を超えた多様性

∈ 第5章 進化関連のさまざまな環境

∈∈ 第Ⅱ部 母親と母代わり

∈ 第6章 ミルキーウェイ

∈ 第7章 ここから母性

∈ 第8章 霊長型家族計画

∈ 第9章 スリーメン・アンド・ベイビー

∈ 第10章 父親の最適な数

∈ 第11章 誰が世話したの?

∈∈ 原註

<下巻>

∈∈ 第Ⅱ部 母親と母代わり(承前)

∈ 第12章 不自然な母親

∈ 第13章 娘か息子か?――すべては状況しだい

∈ 第14章 昔ながらのトレードオフと新たな状況

∈∈ 第Ⅲ部 子どもの視点

∈ 第15章 愛着するために生まれてきた

∈ 第16章 慈愛のまなざしとの出会い

∈ 第17章 子どもの本当の敵は?

∈ 第18章 胚にも権限がある

∈ 第19章 なぜ愛らしいのか?

∈ 第20章 「育てる価値のある子ども」になるには

∈ 第21章 脂肪の問題

∈ 第22章 人間を縛るもの

∈ 第23章 複数の発達経路

∈ 第24章 もっとすてきな子守唄をつくろう

∈∈ 謝辞

∈∈ 原註

∈∈ 参考文献

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

サラ・ブラファー・ハーディー(Sarah Blaffer Hrdy)

カリフォルニア大学デイビス校名誉教授。ラドクリフ大学を首席で卒業後、ハーバード大学で人類学の博士号を取得。全米科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、カリフォルニア科学アカデミー会員。著書に『女性の進化論』(The Woman That Never Evolved) など。本書 『マザー・ネイチャー』(Mother Nature)は1999年度Publishers Weekly、Library Journalのベストブックのひとつとなった。現在(出版時点)は医者である夫と3人の子どもとともに北カリフォルニアの農園に暮らしている。

⊕ 訳者略歴 ⊕

塩原通緒(しおばら・みちお)

翻訳家。立教大学文学部英米文学科卒業。訳書にクライブ・ブロムホール『幼児化するヒト』、ティク・ナット・ハン『あなたに平和が訪れる禅的生活のすすめ』、ステン・F・オデンワルド『宇宙300の大疑問』など多数。

折りたたむ