父の先見

23人のファッションデザイナーたちの哲学

Pヴァイン・ブックス 2005

Susannah Frankel

Visionaries―Interviews with Fashion Designers 2001

[訳]浅倉協子・谷川直子・長岡久美子・春宮真理子

編集:荒木重光 協力:トランネット

装幀:有馬芳信

サン・ローランは「後悔していることは?」と問われ、「うーん、デニムを発明しなかったことかな」と答えた。ゴルチェは「ファッションは時にファシストになるようなもの」と言い、そのころまだ生きていたアレキサンダー・マックイーンは「自分の才能の根源ってどこにあると思いますか」と訊かれて、イーストエンド訛りで「それってマジで聞いてんの」と返した。

いっときティエリー・ミュグレーやカステルバジャックが「アート」と呼ばれていた。ある日本人から「ファッションは芸術ですか」と問われたマルタン・マルジェラは「われわれは一度も芸術だなんて思っていませんよ」とニベもなかった。

ファッションデザイナーが考えていることを引き出すのは、けっこう難しい。自分が作りだした服にまつわるモードセンスをくどい言葉にしたがらないし、もともと言葉の思考で服を作っていない。インタヴュアーが何かのコアコンピタンスを引き出したくとも、せいぜい誑(たぶら)かされるのがオチだ。

ファッションには、体が発揮しているイメージ、服がつくりあげてきたフォーム(フォルム、シルエット、フィギュア)、時代と生き方のスタイル(モード、モデル)、それにデザイナー個人の癖や趣味などが、勝手気儘にも大胆緻密にも出入りする。そこには多様で多彩な「目と手と体の文法」と「布と装いの文法」が醸し出されてきた。

軍服にもシャネルスーツにも、ナオミ・キャンベルや山口小夜子の着こなしにも、イスラムのヴェールや縦縞の浴衣にも、言葉に転写するのは至難の技がくっついたり、逸れたりすることを、デザイナーはよくよく知り尽してきたのだ。

だから安易な言葉は撥ね付けてしまう。先だって「マルクスからバトラーまで、哲学から読み解く新しいファッション論」という勇ましい帯文句が踊るアニエス・ロカモフとアネケ・スメリクの編集による『ファッションと哲学』(フィルムアート社)を読んだのだが、呆れるほどがっかりした。ファッションが特有する官能の息吹がこれっぽっちも入っていなかった。井上雅人の『ファッションの哲学』(ミネルヴァ書房)もひどかった。

ファッションには言葉が追いつけない魔法が充ちている。ヘアスタイルからピンヒールにまで、肩当てからウエストラインのえぐりにまで、服には隅々に及ぶ主張が出入りするけれども、デザイナーたちは言葉ではそれをあらわさない。

そろそろ言葉を操るデザイナーが出現してもよさそうだが、これはめったにお目にかかれない(デザイナーの言葉で痺れるのも、これまたひどく少ない)。そうなると、どうするか。

ひとつには、いつまでもロラン・バルト(714夜)の『モードの体系』(みすず書房)、鷲田清一(1409夜)の『モードの迷宮』(中央公論社→ちくま学芸文庫)や『ひとはなぜ服を着るのか』(NHK出版→ちくま文庫)、山田登世子の『モードの帝国』(ちくま学芸文庫)や『モードの誘惑』(藤原書店)に、頼っていてはよろしくないだろうということだ。デザイナーの言外の本音を、旅先の蝉時雨のように摑みとるしかないということだ。

もうひとつには、作品とデザイナーと市場とユーザーの「あいだ」をつなぐエディティング・デザインをめぐる言葉がうんと必要になる、ということだ。"design"と"edit"がもっとくっつく必要があるということだ。

本書は2001年ヴィクトリア&アルパートで開かれた「ラディカル・ファッション」展のときに刊行されたもので、スザンナ・フランケルがそれまでインタヴューしながらまとめてきた記事で構成されている。いまでは伝説的な一冊となって広く読まれているが、日本では斯界でしから知られていないかもしれない。

選ばれた23人のデザイナーは、V&A美術館の衣服部門キュレーターのクレア・ウィルコックスのお眼鏡による。最善の人選ではないけれど、当時としてはまずまずだ。日本でこの手のキュレーションをしたのは深井晃子だったけれど、傍らで見ているとかなり力技(ちからわざ)がいることがわかった。

スザンナ・フランケルは1996年から「ガーディアン」のファッションエディターを任され、以来、何百回ものファッションショーを取材してきた辣腕記者で、いつかは往年の「ヴォーグ」のアナ・ウィンター、「ヘラルド・トリビューン」のスージー・メンケス、「ニューヨークタイムズ」のエイミー・スピンドラーの腕前を超えたいと思っている野心家でもある。

文章は少しばかりウィットに富んだ洞察力をもち、いつかフランケルの時代がくるだろうことを予感させるところもあるけれど、名うてのデザイナーを前につまらない質問をしたりもする。とはいえ、誰も彼もに間髪を入れずに切り込むのは、このギョーカイでは覚悟のいることなのだ。直(ちょく)のインタヴューを拒むデザイナーも少なくない。30分のインタヴューが与えられることが、至難なのである。この業界は「プレス担当」が何でも仕切っているので、この壁にたいてい阻まれる。そこをスザンナはなんとか突破した。

ただし20年前のものだから、そこは割り引いて見たほうがいい。スザンヌはその後、ドリス・ヴァン・ノッテンの100回分ランウェイを構成したり(レディースのすべて、メンズはティム・ブランクスの担当)、マルタン・マルジェラの「シュール・クチュール」を編集したりしていたが、これらもそこそこ読ませた。

以下、さっそく23人のデザイナーたちに登場を願うことにするとして、千夜千冊では本書からの切り貼りでデザイナーたちの言葉や人生観やスタンスを伝えるしかないのだが、多少はぼくの好みと感想もまぜることにした。スザンナのインタヴュー記事があまり感心できないデザイナーや、ぼくが詳しくないデザイナーについては、適宜、世の情報を補っておいた。

本書は展覧会の会場構成にもとづいて、独特の順番でデザイナーを並べているのだが(トップがマックイーンで、ラストがサンローラン)、何かの便宜になるだろうと思って、今夜は生年順にしておいた。

かれらがスザンナのインタヴューに応えたのは21世紀が始まったばかりのことだったが、いま読んでもこの顔触れとこの内容に匹敵するものにはめぐり会えないかもしれない。すでに亡くなってしまったデザイナーも少なくない。それに今夜は1800夜目の千夜千冊だ。寺平賢司が音頭をとった特別編成チームによる意味シンな図版もたっぷり用意した。森山智子はマノロの靴を持って駆け付けた。

とかなんとかイントロを書いてみたが、しょせんはぼくがかれらをどう感じてきたのかという寸言集なのである。あしからず。

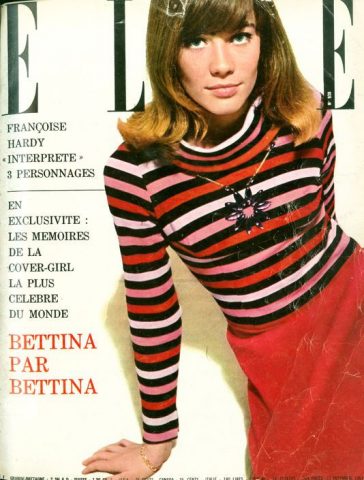

★★ソニア・リキエル(Sonia Rykiel 1930~2016)

ニットの女王もしくは「私は二重でありたいの」という魔女。実は、本人こそ一番ニットが似合っている。ロシア系ユダヤ人の5人姉妹の長女だとわかれば、あの赤毛で彫りの深い魔女っぽい魅力の説明がつく。かつてウォーホル(1122夜)が少しいじわるにカリカチュアライズした似顔絵を描いて、ソニアを困らせたものだ。

ぼくはソニアのニットを70年代に知りあったガールフレンドが着ていたのを見て、これはなかなかいいぞと感じた。痩せっぽちしか似合わないと思ったが、案の定、オードリー・ヘップバーンは最初のシリーズを全色購入したようだ。

そのガールフレンドも痩せっぽちで、筋金入りのソニア・フェチだったけれど、フレグランス(香水)はいただけないと言っていた。ラストノートがよくなかったらしい。ぼくはぼくで、1994年にマルコム・マクラーレンとデュエットした企てには瞠目した。

ソニアは「女はナチュラルにしたいなんて思わないほうがいい」が口癖で、女性はもともと生物的にナチュラルなんだから、なるべく自分らしくなんて思わないで(そんなことではタダの生物オンナになる)、もっとファッショナブルにしていなさいと言うのだ。でも、それがカンタンじゃない。ファッショナブルはすぐ転ぶ。そこで、みんながユニクロに走るのである。

★★ヴァレンティノ・ガラヴァーニ(Valentino Garavani 1932~)

エリザベス・テイラーやジャクリーン・ケネディにびっくりしたことがないように、ヴァレンティノに驚かされたことがない。宮沢りえが着て少し動いてみせたときだけは、ほうほうと思った。

ヴァレンティノは、どう転んでも未来派や形而情学ではない正統イタリアなのである。正統イタリアだから、ここには官能の発露はないし、キリコ(880夜)もフェリーニ(142夜)もいない。が、ヴァレンティノには、それでよかった。

1957年にヴァレンティノはジャンカルノ・ジャメッテイとパートナーを組んで、正統イタリアが洋服の骨格にあれば、あとはなんでもくっつければいいというデザインに徹底したのだ。とくに当時の「ミラノ3G」(ジャンフランコ・フェレ、ジャンニ・ヴエルサーチ、ジョルジオ・アルマーニ)と紛れないためには、それはそれでよかったのである。

★★アズディン・アライア(Azzedine Alaïa 1935~2017)

アンデルセン(58夜)の童話に出てくるような名うての職人だ。80年代の「シック」(chic)はアライアが作った。「ボディ・コンシャスなスタイル」(つまりボディコン)も、細部の裁縫が大好きなアライア自身の両手が厳密に作り出したものだった。「ひらひら」か「ぴったり」か、「ゆるゆる」か「丁度」かは、デザイナーの命運である。

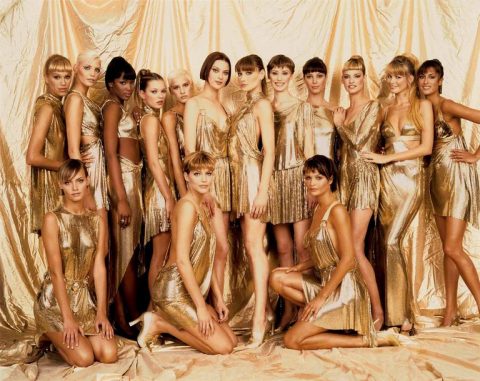

スーパーモデルはヴェルサーチが作ったと言われるが、これも実はアライアがあらかた用意した。ベロニカ・ウェブやステファニー・シーモアやナオミ・キャンベルは、どう見てもアライアの仕立てた娘たちだった。

小柄で150センチほどのアライアはチュニジア生まれで、貴婦人たちの小間使いになることを好んでいた。マルグリット・カレがずっとアライアの理想だったようだ。だから晩年のグレタ・ガルボはアライアを着た。このこと、とてもよくわかる。

★★イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent 1936~2008)

帝王クリスチャン・ディオールは、21歳のホモセクシャルきわまりないイヴ・サンローランに後を託して、死んだ。52歳。あまりの早い死にフランス中が「神を喪った」ような気になった。誰もサンローランなんて知らなかった。けれども、最初のコレクションのトラぺーズ・ライン(台形型のライン)のドレスが発表されると、「サンローランがフランスを救った」と言われた。

1966年の「ル・スモーキン」(Le Smokig)も革命だった。女性のためのタキシード・スタイルだが、あんなことはサンローラン以外には思いつけない。その後のパンツスーツ、薄手の黒のセーター、シアー・シフォンシャツ、黒革のバイカージャケット、タキシードの華麗なヴァージョン、これらもみんなサンローランの執拗な好みによるものだ。

男の服も女の服も、今日のモードの大半はサンローランが仕立てたものの上に乗っかっている。けれどもそこにはどこか病弱で神経質なものがつきまとっていた。どうしてなんだろうと思っていたが、あるとき詳細なドキュメンタリーを見て、ヘクター・パスカルと一心同体であることが痛いほど伝わってきて、そうか、これなのかと合点した。これがフレンチ・デザイナーの弱みと強みなのかと得心した。

余談ながら、ぼくが初めて玉三郎と話すことになったとき、この天下の女形は薄いベージュ色のサンローランの上下をぞろっと着ていた。はっきり言って似合っていなかった。けれども少し話しているうちに、玉三郎はサンローランの「品物」を着ているのではなく、サンローランのセクシャルな「生きざま」を身につけているのだということが、ガラスの植物園にいるときの熱波のように伝わってきた。服は、体が応えてナンボなのである。

★★三宅一生(Issey Miyake 1938~)

原爆が広島に落ちたとき、7歳の少年は自転車で学校に通う途中だった。26歳で多摩美を出たとき、世界のデザインについてさまざまな疑問を抱いていた。コンポン疑問の一端を解くため、銀座の白洲正子(893夜)の骨董工芸の店に通った。

1965年にパリに渡ってギ・ラロッシュやジバンシィのもとで働き、ニューヨークではジェフリー・ビーンのアトリエで経験を積み、そのままパリで仕事をするのかと思われていたが、東京を拠点にした。「フランスのハイソな伝統を目の当たりにして、やってはいけないんじゃないかと思った。僕は日本人なんだって実感したよ」とスザンナに語っている。

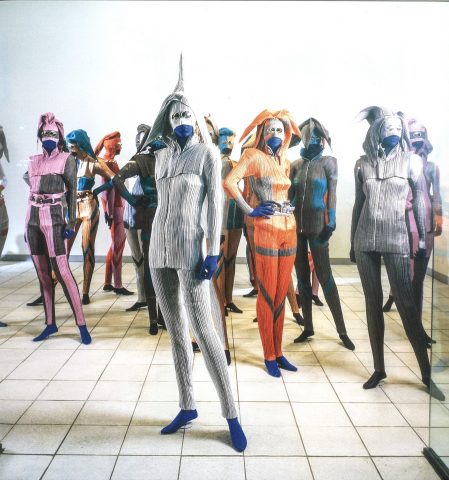

一生のデザインはトレンドや流行をいっさい追っていない。刺子(さしこ)にこだわり、黒人にこだわり、「一枚の布」やプリーツや折り紙にこだわった。ランウェイのショーアップだけでなく、静止した作品ばかりでエキジビションを先駆的に開いてきたのも、一生ならではの独自な活動だった。「ボディワークス」(1985)、「AUN(あうん)」(1988)、「プリーツ・プリーズ」(1990)、「ツイスト」(1992)が心にのこる。イサムノグチ(786夜)や陶芸家のルーシー・リーを心から称える仕事なども(これはかなりの努力と忍耐が必要だ)、痛いくらいに印象的だった。

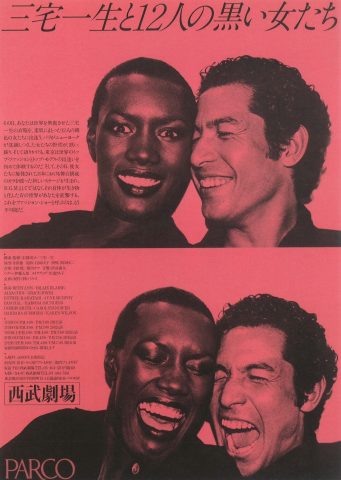

ぼくが一生のショーを最初に見たのは、1976年の「三宅一生と12人の黒い女たち」(渋谷パルコ西武劇場)である。文学や民族学ではとうていあらわせないものを、官能の風韻のように浴びた。この名状しがたい感動は土方巽(976夜)を観て以来のことだった。

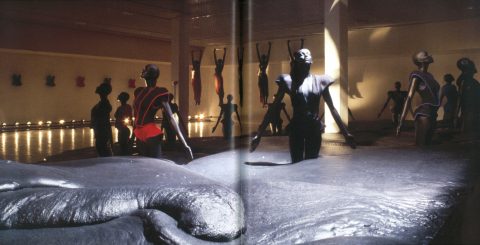

翌年の「Fly With ISSEY MIYAKE」(神宮室内体育館)では、魂を攫(さら)われた。このショーは石岡瑛子(1159夜)が総演出の指揮をとり、藤本晴美がアカリと万端をこまごまサポートしていて、その二人の女が客席の後部でスタッフを元気な鞭で追い込んでいる現場の姿も強烈だった。忘られないイベントなど、そうザラにあるものではないが、一生のショーイベントはいつも乾坤一擲を感じさせた。

一生については書きたいことがいっぱいあるけれど(たとえば皆川魔鬼子について)、それはまた別の機会にしよう。小池一子が綴り、横尾忠則が絵をあしらい、浅葉勝巳が装幀した『イッセイさんはどこから来たの?』(タッシェン)がすばらしい出来なので、いつか覗いてみてほしい。

★★サンドラ・ローズ(Zandra Rhodes 1940~)

「楽園の風変わりな鳥のようなテキスタイル・クィーン」。そう言えばいいだろうか。60年代がマリー・クワントのものなら、70年代はサンドラ・ローズがイギリスを代表するトップデザイナーだった。

レインボーカラーのシフォンのドレスは手書きでペイントされたりビーズがつけられて、ビアンカ・ジャガー、ジャクリーン・オナシス、ティナ・チョウ、ナタリー・ウッド、ライザ・ミネリが誇らしげに着ていたものだ。

1977年の米「ヴォーグ」がそういうサンドラ・ローズを「パンクの女王」と銘打った。もっともそれは、安全ピンがファッションになっただけのことだった。「デザイナーになるための才能とは?」と聞かれて、「いい友達をもって、インスピレーションを信じることね」と返した。

★★ヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood 1941~)

数年前、ヴィヴィアンの大きな自伝を読んだ。ゴーストライターがいるのかもしれないが、デザイナーの自伝で堪能できたのは、この1冊だけだ。

長いインタヴューの映像も見た。アタマの中にいくつものヴィジョンとセンテンスが同時に動いて、ヴィヴィアンがそれをすばやく交差させようとしているのが見てとれた。きっとステキな知識を縫い取りたいためだろう、話しているあいだ、ジタンをたてつづけに喫っていた。たいした仕上がりではなかったが、最近になって『最強のエレガンス』というヴィヴィアン賛美のドキュメンタリーもできた。

父親は代々続いた靴屋、母親は製糸工場で働いていた。17歳まで映画館も美術館も行ったことのない少女は、ウェストミンスター大学で美術教師をめざすうちにデレク・ウエストウッドと結婚して一子をもうけるも、1967年にアナキストの青年マルコム・マクラーレンにぞっこんになって、一変した。

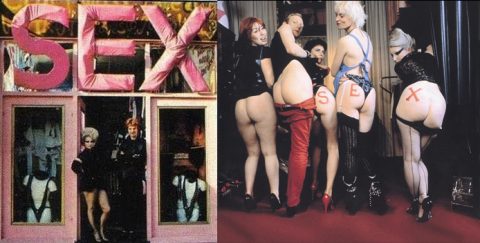

71年、キングスロードにブティック「レットイット・ロック」を開き、スキニージーンズを売り出し、3年後に店名を「SEX」と変えてマルコムと「セックス・ピストルズ」をプロデュースした。これで世界中がビビった(ヴィヴィった)。店は「セディショナリーズ」「ワールズ・エンド」と変わり続け、ヴィヴィアンはサンドラ・ローズを一掃する正真正銘の「パンクファッションとSMとアナーキーの女王」になった。

ヴィヴィアンは服を作ったというより、店とバンドをデザインした戦士だったのだ。つまりは彼女自身がデザインカルチャー・アイコンなのだ。「私たちは鳥と同じよ。孔雀は鷹と交わらないし、雀はミソサザイとは交わらないでしょ。だから自分で戦うのよ」。うん、うん、そうだ。

おそらく戦車が似合うデザイナーだったのである。そのくせ「アングロマニア」の打ち出しが、これはこれでまことに憎かった。余計なことだが、黒柳徹子のハンカチはそのほとんどのものがヴィヴィアンのものだろう。

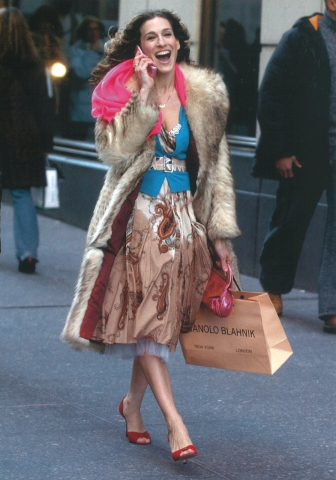

★★マノロ・ブラニク(Manolo Blahnik 1942~)

ぼくは20代にシャルル・ジョルダンの靴のファンになって、またギー・ブルダンが撮っていたハイヒールの広告写真が大好きだったので(一度は撮影のスタッフとして参加した)、おばさん向けのマノロ・ブラニクなんてお呼びでないと思っていたのだが、いやいや、とんでもない。あるときブラニクのコレクションを見て、電撃が走った。これはカンペキだ、非の打ちどころがない!

マドンナ、ケイト・モス、サッカーのベッカム、みんなマノロを特注しているが、ダイアナ・ヴリーランド(伝説のファッション・エディター)の靴を作ったのが一番のマジックになったろう。マノロはシェイクスピアの一対の科白のように、さもなくば芭蕉の俳諧のようにダイアナの靴を作ってみせたのだ。

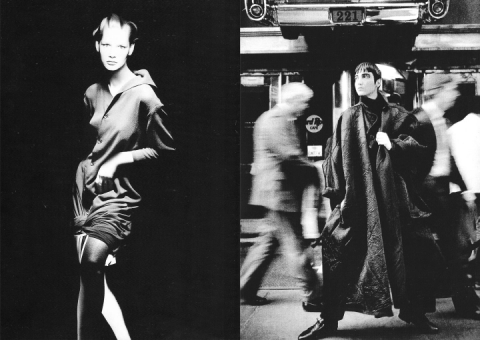

★★川久保玲(Rei Kawakobo 1942~)

本書の川久保玲についての記事は、スザンナの負けだ。ほとんど対応できていない。まあ、やむをえまい。去年のコロナ禍の中での渡辺三津子(日本ヴォーグ)の80分インタヴューはさすがに食い下がってはいたけれど、それでもつねに「ゼロ」にいて、世の「計算」をはぐらかしてきた川久保の淡々とした応答には、やっぱり振り切られていた。

幼稚舎から慶應へ、大学で美学美術史、旭化成宣伝部、フリーのスタイリスト、そして1969年にコムデギャルソン。82年のパリコレで「黒ずくめ」を発表して、センセーショナルでモノセクシャルな「カラス族」の先頭を切ったが、そういう話題もさることながら、ぼくは「モノロームな寡黙」を強いるようなとびきりのモードセンスにずっと瞠目してきた。きっと写真に対する感覚がとびぬけて鋭敏なのだろうと思う。

76年、初めてコムデギャルソン・オムが登場した。青山フロムファーストの店で、シャツを3枚買った。こんなことをしたのは初めてだったが、そのくらい気にいった。ただ下に困り、いろいろ考えあぐねて黒い薄手の革のパンツを穿くことにした。そこまでさせるシャツだった。小夜子のマネージャーだった本木昭子がすかさず、「あら、コムデね。松岡さんもいよいよね」と言った。

コムデギャルソンとは何なんだ? なぜコブや穴あきやボロなのか。みんなが謎掛けにあったようなものだった。けれどもこのことをめぐる議論は業界でも思想分野でも、まったくといっていいほど稔(みの)っていない。本人もめったにヒントを洩さない。それは当たり前だ。世間のくだらない詮索を振り切るには、高倉健か川久保玲でいくしかないわけなのである。

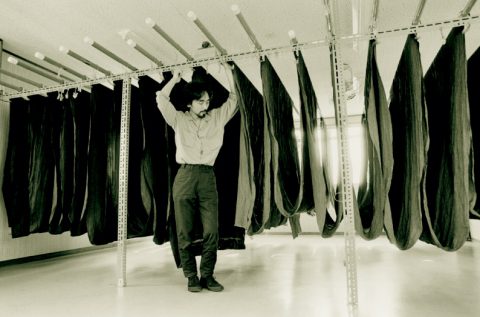

★★山本耀司(Yohji Yamamoto 1943~)

お父さんは戦死した。お母さんは新宿で小さな洋装店を営んでいた。暁星、小学校から慶應、文化服装学院。69年に装苑賞、72年にワイズ設立、81年に川久保玲とともにパリコレ、84年にヨウジヤマモト。

89年にヴイム・ヴェンダースが『都市とモードのビデオノート』で山本耀司を問うた。あのヴェンダースにして答えは出なかった。2001年、北野武の映画の衣装を担当、2004年にY-3を発表、2008年には北京の故宮でショーを開いた。

ハイヒール、ミニスカ、濃い口紅が大嫌いなデザイナーだ。怖いんだそうだ。最初のショーでぺったんこの靴を履かせて話題になったほどだ。それまで、ショーのモデルがフラットシューズを履いたことなど、なかったのである。

ヨウジの黒の染めは極め付きである。かつてぼくはベルギーで刊行されたヨウジ本で、黒楽や黒織部の「引き出し黒」のようだと形容した。ヨウジのものは布も仕立てもいい。着ると、体のほうにすうっと落ちていく。田中泯が「こんなに着やすいものは初めてだ」と唸った。

2009年、株式会社ヨウジヤマモトは民事再生法を適用されたが、すぐに蘇った。それを記念して2011年に19年ぶりのメンズコレクションが丹下健三設計の屋内競技場に3000人の観客を集めて開かれた。日本の童謡がパンクバンドによって生演奏されるなか、ぼくも石橋蓮司やトルシェや椎名誠らとランウェイを歩いた。歩きながらちょっと胸が詰まってきた。童謡をアレンジして使ったのは、ぼくの『日本流』(朝日新聞社→ちくま学芸文庫)に感応したからだと言っていた。

ヨウジは闘い続けている。もとより流行はカンケーない。ドストエフスキー(950夜)と坂口安吾(873夜)を愛読して以来のことだ。最近のメンズの「作り」はとくに図抜けている。

無頼派。ヘビースモーカー。媒体としての共犯者。絵描きさん。極真空手の求道者。文化テロリスト。ギターの名手で作曲者。陽気な殺意。男を男にさせ、女が自分を変えるデザイナー。日本刀。お母さんっ子。レイヤード。タブー嫌い。これらがヨウジを暗示するキーワード群だろうか。

著書に『服を作る』(中央公論社)、『My Dear Bomb』(岩波書店)。評論に鷲田清一『たかが服、されど服 ヨウジヤマモト論』(集英社)。2016年の暮、オペラシティで初の絵画展『画と機』(朝倉優佳共作)を開いた。ほとんど記憶がないというお父さんの立ち肖像画に痺れた。

★★タニヤ・サーン(Tanya Sarne 1945~)

タバコは手放さない。イギリスは早くEUから離脱すべきだったと言った。今日のファッションは組織なんですとも言った。けれども、ファッションをやることになったのは、予定外のことだったようだ。

実験的な映画『ミラ・ブレッケンブリッジ』の監督だったマイケル・サーンと結婚していた頃は、ジャック・ニコルソン、ロマン・ポランスキー、ウォーレン・ビーティと派手に遊びまくっていたらしい。それが一変した。

いまは「ゴースト」のクリエター兼オーナーだ。有名モデルたちはほとんとが「ゴースト」のファンだ。体型の変化を呑み込む服であること、それがタニヤの「ゴースト」だ。

★★ポール・スミス(Paul Smith 1946~)

トニー・ブレア、デヴィッド・ボウイ、ゲイリー・オールドマンにはポール・スミスが合っている。ぼくは着ないが、それはそれで大いに結構。1987年にニューヨークに路面店が出ると、ヤッピーたちがポール・スミス化していった。日本の青年実業家たちが真似していた。あの遊び方は、一言でいえば「ひねったクラシック」というものだ。念のため。

少年のころから自転車レーサーになりたかったらしいのだが、不慮の事故で転身して17歳でアートスクールに入り、テキスタイル教師のポーリン・デニアと出会って生涯のパートナーとした。マーガレット・ハウエル譲りの機能美は、このコンビの原点なのだろう。

思うに、よほどの「おもちゃ好き」であるはずなのに(プリント柄にそれがあらわれている)、その愉快が全般に横溢しなかったのは、ブレアやリチャード・ブランソンらと「クール・ブリタニア」なんぞにウツツを抜かしたからではあるまいか。日本も「クール・ジャパン」にウツツを抜かしてはいけません。

★★ジャン・ポール・ゴルチェ(Jean-Paul Gaultier 1952~)

ぼくが選んできたデザイナーものは、最初がコムデギャルソンのシャツ、次が一生のシャツやスーツや上っ張り、それからしばらくゴルチェのジャケットや上下を好み、最近はヨウジがめっぽう多い。

なかで、新作を必ず見ていたのはゴルチェだった。仕事場の近くの代官山ゴルチェ店をいつも覗いていた。帝塚山学院で教えていたときは、帰りに必ず難波シティのゴルチェに寄った。店主がいつも凝った説明をしてくれた。

ピンストライプを復権させたかと思うと、下着を上着にしたり、タトゥーやボディピアスのおもしろさに市民権をもたらしたりもして、人騒がせにも見えるゴルチェなのだが、着てみるととても気分が落ち着いてくる。仕立てと裏地の案配がいい。

なぜゴルチェにはまったのかというと、ピーター・グリーナウェイの『コックと泥棒、その妻と愛人』の衣裳、マドンナの衣裳、リュック・ベッソンの『フィフス・エレメント』の衣裳、なかでも香水「フラジール」が文化を刺したからだ。

ひょっとすると、とびきりの寂しがり屋なのではないかと思うこともある。15年ほど一緒だったフラシス・メニュージュをエイズで亡くしてからは、とくに一人ぽっちの道化を演じてきた。

ちなみにコムデ→一生→ゴルチェ→ヨウジは、連塾の最終回「本の自叙伝」の舞台で一通り着た。太田香保がスタイリストを買って出た。その太田もゴルチェ派だ。

★★ドナテーラ・ヴェルサーチ(Donatella Versace 1955~)

兄貴のジャンニ・ヴェルサーチの突然の死(射殺された)がもたらした喪は、ドナテーラにはずうっと続いているらしい(235夜『ベルサーチを殺った男』を参照してほしい)。

セクシーでグラマラスではあるが、時折涙ぐむ本人を前に、スザンナは配慮しながらインタヴューをしたようだが、ドナテーラは気丈にふるまって、「ファッションをリアリティショーにならないようにしなくちゃね」と言った。そう、その通り。最近のデザイン界は、モデルを含めてリアリティショーになりすぎている。

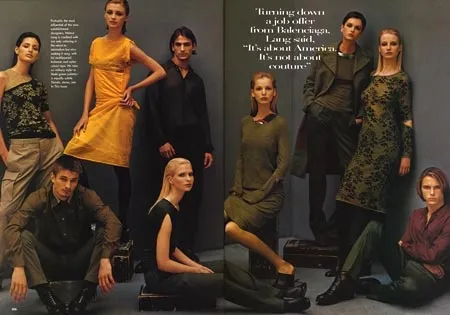

★★ヘルムート・ラング(Helmut Lang 1956~)

ヘルムート・ラングの「下着もどき」なら、女になってみたくもなる。ウィーン生まれ。靴職人の父親を見て育った。やがてファッションに「ミニマリズム」とその妙技を持ちこんだ。細部の勝負だ。もうひとつ持ちこんだのは「アンドロジニー」だった。男女を消した。いや、融合した。

衒いがない。スザンヌはラングの「特異点」がどこから発想されるのか、さかんに取材したようだが、ラングはそれに答えるかわりに、「一番好きな雑誌がナショナル・ジオグラフィックなんです」と笑った。

ウィーンに生まれ育って、祖父母に育てられた。1986年のポンピドーの「ウィーン展」がすべてを語っていた。おそらくたいていのデザイナーたちが尊敬するデザイナーだ。

★★マルタン・マルジェラ(Martin Margiela 1957~)

奇人変人がいくらでもいるこの業界で、マルジェラこそが最も謎めいている。ファッション界のマルセル・デュシャン(57夜)か、オーソン・ウェルズか、トマス・ピンチョン(456夜)だ。

最初から姿をくらましていたようなのだが、1997年撮影の写真を最後に一枚のポートレートもなく、ショーの現場にもインタヴューにも現れない。取材はすべて質問事前申し入れ方式で、マルジェラ個人ではなくメゾン・マルジェラが回答したプリントで応答される。木で鼻をくくるとは、このことだ。

出自はわかっている。77年にアントワープ王立芸術学院に入って、ダーク・ピッケンバーグ、ドリス・ヴァン・ノッテンらと「アントワープの6人」と騒がれた。82年の川久保玲のパリコレで衝撃を受け、84年にゴルチェのショーを見て驚嘆し、ゴルチェのアトリエで3年学ぶと、89年のパリコレでデビューした。

しかし、そのショーは「反モード」そのもので、軍服をリメイクし、中古ジーンズに白いペンキを塗り、服をプリントした板をぶらさげたりした。モデルもプロを使わない。「デストロイ・コレクション」あるいは「ポペリズム」(貧困ショーイング)と呼ばれた。

その後2008年には早くも半ばの引退状態になり、ジョン・ガリアーノをクリエイティブディレクターに迎えると、2015年からはブランド名をメゾン・マルジェラにした。べつだん、それでなんの未練もないらしい。2019年、ライナー・ホルツェマーがついに謎のマルジェラを映像化する試みに挑戦した。『マルジェラが語るマルタン・マルジェラ』というものだが、やっぱり声でしか出演していなかった。

★★ドルチェ&ガッバーナ(Dolce & Gabbana 1958~&1962~)

シチリア生まれのドメニコ・ドルチェとミラノ育ちのステファノ・ガッバーナがモードデザイン事務所で働くようになって、意気投合した。何に? 「ヴィスコンティ、ロッセリーニ、フェリーニは凄いよね」ということに。これで、二人のお里がわかる。

貧乏な二人はベッドシーツをスクリーンに、知り合いをモデルに洋服作りを始めるのだが、最初はコットンシャツをベースにベルクロスやスナップボタンの付け替えで7通りの見せ方を工夫していた。それがやがてシシリアン・ドレス(アンナ・マニャーニが偏愛したスリップとストラップがヒント)となり、ついでそこにヴィスコンティの映画の登場人物たちめいたモード展開が加わった。これにマドンナが注目して、1993年のワールドツアー「ザ・ガーリーショー」で声をかけ、1500着の衣裳を手掛けた。これで一躍有名を馳せた。

マドンナは「DGって、ほら、セクシーなのにユーモアがあるでしょ」と褒めた。この言い草に倣ってなのか、ミッシー・エリオット、ビヨンセ、メアリー・ブライジ、カイリー・ミノーグもツアー衣裳をDGに託した。

こうして凄まじいほどのドルチェ&ガッバーナのブームがやってきたわけだ。ぼくはその理由がわからなかったが、スザンヌによるとDGのオフィスにはブラジャーがそこかしこにおもしろおかしくピンアップされているという。なるほど、これがマドンナを悦ばせたユーモアなのかと渋々ながら得心した。

★★ジョン・ガリアーノ(John Galliano 1960~)

第1回の織部賞にエットーレ・ソットサス、楽吉左衛門、蔡国強とともにガリアーノを選んだ。ぼくが推した。あの海賊のように歪んだデザイン観が織部賞にふさわしかったからだ。

ジブラルタル生まれ。母親はスペイン人。セントラル・セントマーチンズにいたころ、ロンドンの国立劇場でバイトをしながら素材にのめりこみ、それぞれの素材に応じた裁縫技法があることを知った。キーワードは「好奇心」および「ロマンチック」。

ロンドンでデビューしたときは、デリケートなバイアスカットを活かした。95年、ジバンシィのデザイナーに抜擢され、翌年はフェレの跡を継いでディオールのチーフデザイナーになった。このニュースを聞いたときは痛快だった。アナ・ウインター(《プラダを着た悪魔》がモデルにした)の援助が大きかったらしい。ガリアーノも満を持した異能の才能を発揮して応えた。

これですべてはガリアーノ旋風に席巻されるかに見えたのだが、どっこい、落とし穴にはまった(はめられた?)。2011年のユダヤ人差別発言、女性蔑視のパワハラ騒動で起訴されると、15年間にわたったディオールの座から外され、自身のブランドからも降ろされた。

14年、そのガリアーノを救ったのがマルタン・マルジェラだ。クリエイテイブ・ディレクターになり、ふたたびあっと驚くコレクションを作ってみせた。薄物に包まれた「濡れた官能」を見せてくれた。ジョン・ガリアーノ、彼こそはエディティング・デザインの天才だろう。三井寺に呼びたい。

★★渡辺淳弥(Junya Watanabe 1961~)

コムデギャルソンのパタナーから出発して2005年に社長になった。その一方で自身のブランドも発表している。ビヨークが好み、カニエ・ウエストが淳弥をラップにした。

淳弥のコンセプトは「未構成」である。とても「らしい」のだが、しかし、この男も川久保同様に何も喋らない。スザンナは日本人全体が未構成でできているのではないかと疑っている。さもありなん、だ。

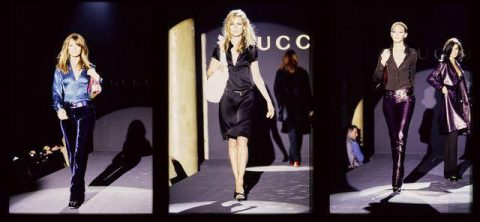

★★トム・フォード(Tom Ford 1961~)

倒産寸前のようなグッチを、たった一人で5年で立て直したのがトム・フォードだ。世界で一番売れたのは、60年代のクレージュ、70年代のサンローラン、80年代のアルマーニ、そして90年代のトム・フォードのグッチなのである。

ニューヨーク大学で美術史、パーソンズでインテリアと建築を学び、90年にミラノに移ってグッチのレディースを担当、その後にクリエイティブディレクターになった。言わずもがなだが、もちろんゲイである。2009年に映画監督として《シングルマン》(コリン・ファース主演、ジュリアン・ムーアほか)を完成させた。2016年にはエイミー・アダムス主演の《ノクターナル・アニマルズ》も監督した。

ぼくはグッチ嫌いで、どんなグッチの店にもゼッタイ入らないようにしてきたのだけれど、トム・フォードには妙な男の魅力を感じる。007のダニエル・クレイグを担当したせいかもしれない。

★★クレメンツ リベイロ(Clements Ribeiro 1963~)

1988年にセントラル・セントマーチンズの廊下で、英国生まれのスザンナ・クレメンツとブラジル出身のイナシオ・リベイロが初めて会って、結婚。二人で「繊細」と「荒削り」のデザインにとりくんでいった。本書の23人の中では、きっと最近の日本人女性に好まれるものだろう。

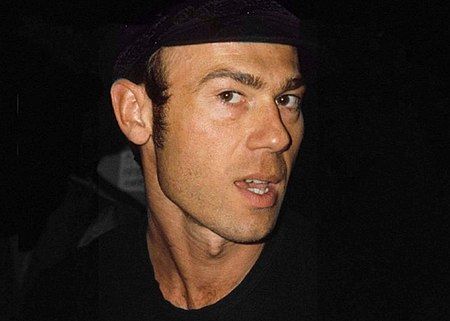

★★アレキサンダー・マックイーン(Lee Alexander McQueen 1969~2010)

40歳で自殺した。このニュースにはびっくりしたが、母親を亡くしてしばらくしてからの「この世との別れ」だったと聞いて、マックイーンらしいとも思った。

本書の取材のときはまだ30歳そこそこだ。すでにろくでもないレッテルがいろいろ付いていた。イギリスきってのバッドボーイ、ファッション界の極め付き青二才、モードの反逆児、美しさを口汚くあらわす不良ゲイ。

最初はロメオ・ジリのアトリエに転がりこんで、いろいろ修行した。不良のマックイーンがスマートなジリに憧れていたとは意外だが、これについては思い当たることもある。1989年2月号の「ハイファッション」誌がロメオ・ジリと川久保玲の特集をしているのだが、それを読んだとき「ああ、ここから新しいモードの扉が開くな」と感じたのだ。

が、マックイーンは扉を開けるどころではなかった。ぶち破った。ガリアーノがジバンシィからディオールに引き抜かれたとき、ジバンシィを引き受けたのが合図だ。99年春夏コレクションで両足義足のモデル、エイミー・マリンズを一夜にしてスーパースターに仕立て上げた。異才の写真家ニック・ナイトの紹介だった。そこからの勢いはとまらない。「ハイランド・レイプ」「ゴールデンシャワー」「バムスターパンツ」が連打され、嵐のような誹謗と熱烈な憧憬が入り交じり、たちまち寵児になった。デヴィッド・ボウイ、レディー・ガガ、ビヨーク、リアーナがコラボを申し込み、薬物スキャンダルにまみれていたケイト・モスはマックイーンに支えられた。

いま、マックイーンをどう語るか、世界中が一斉にしゃがんでいるように思う。それは、まずい。ぼくはガリアーノやマルジェラや山本耀司とともに語るのを奨めたい。

★★フセイン・チャラヤン(Hussein Chalayan 1970~)

トルコに侵犯されたキプロスの生まれ。セントラル・セントマーチンズでは服を土に埋めて腐食したものを取り出したりしていたらしい。1995年にロンドン・コレクションでデビューしたとたん、デザインアワードを受賞して、フセイン・チャラヤンのブランドが起動した。

チャラヤンはモデルに頼らない。ヘアやメークアップを木製のかたまりで隠してしまう。そのかわり胴体(ボディや胸まわり)がモノを言う。いわば「シチュエーション」としての洋服なのである。シチュエーテッド・デザインだ。もっと遊びを殺していけば、これからの時代を切り裂けるのではないか。わが編集工学研究所では富田七海がフセインに惹かれているようだ。

【おまけ】

ぼくのファッション・リテラシーはおそらく数々の写真家のおかげで鍛えられたのだと思う。リチャード・アベドンのナッシング・パーソナル、ウィリアム・クラインのアメリカ主義、ヘルムート・ニュートンのフェティッシュ、横須賀功光の小夜子づくり、ギイ・ブルタンの靴、繰上和美の切れ味、ジャン=ポール・グードの物語性、小暮徹の流行通信、エレーン・ヴォン・アンワースのセクシャリティなどなど。とくに横須賀さんからは10年以上にわたって「日本人」の撮り方を見させてもらった。

TOPページデザイン:穂積晴明

図版構成:寺平賢司・太田香保・上杉公志・森山智子・梅澤光由・大泉健太郎・米川青馬・橋本英人・仁禮洋子・富田七海

⊕『ヴィジョナリーズ』⊕

∈ 著者:スザンナ・フランケル

∈ 訳者:浅倉協子・谷川直子・長岡久美子・春宮真理子

∈ 編集:荒木重光

∈ 協力:トランネット

∈ 装幀:有馬芳信

∈ 発行者:日暮泰文

∈ 発行元:株式会社ブルース・インターアクションズ

∈ 発行所:Pヴァイン・ブックス

∈ 印刷・製本:大日本印刷

∈ 発行:2005年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ PREFACE

∈∈ INTRODUCTION

∈ アレキサンダー・マックイーン

∈ ソニア・リキエル

∈ マルタン・マルジェラ

∈ 三宅一生

∈ アズディン・アライア

∈ フセイン・チャラヤン

∈ ドルチェ&ガッバーナ

∈ ヴァレンティノ

∈ ヘルムート・ラング

∈ ヴィヴィアン・ウエストウッド

∈ マノロ・ブラニク

∈ タニヤ・サーン

∈ 山本耀司

∈ トム・フォード

∈ ドナテーラ・ヴェルサーチ

∈ サンドラ・ローズ

∈ 川久保玲

∈ ポール・スミス

∈ ジョン・ガリアーノ

∈ 渡辺淳弥

∈ クレメンツリベイロ

∈ ジャン・ポール・ゴルチェ

∈ イヴ・サン・ローラン

⊕ 著者略歴 ⊕

スザンナ・フランケル(Susannah Frankel)

イギリスのファッション・ジャーナリスト。1999年、ファッション・ミュージアム・バースの「ドレス・オブ・ザ・イヤー」に選出される。ファッションデザイナーに関する書籍の執筆や共同執筆も行う。著書に『ヴィジョナリーズ』(2001年)、共著に『ヴィクター&ロルフの家』(2008年)など。