I DESIGN

(私 デザイン)

講談社 2005

編集:豊田利男・砂田明子

装幀:石岡瑛子・東海林小百合

最初に白状しておくが、この本の461ページでぼくは不覚にも涙ぐんでしまった。

石岡瑛子はソルトレイク冬季オリンピックのために、デサントがサプライヤーとなるレーシングウェアとアウターウェアをデザインした。そのひとつ、セレモニーウェア「ガラ・コート」を着たスイス選手団が、ゴールドメダリストのシモン・アマンの掲げる国旗を先頭に入場してくる場面のくだり。

選手団が着ているのはデサントが開発したモルフォテックス素材を銀色に仕立て、裏を真っ赤に染めたマキシコートである。赤は石岡瑛子の勝負の色だ。それが一瞬、厳寒の風にあおられて翻った。ウォー・ウォーという歓声がどよめいた。凍てつく観客席にいた石岡瑛子も小さな握りこぶしを挙げた。

デサントのプロジェクトは難産につぐ難産だったようだ。石岡瑛子はもはやこれでは仕事を全面的に降りるしかないというところまで追いつめられていたのだが、それが乾坤一擲、事態が一転してついに劇的な場面で凱歌をえた。

ああ、よかったね、瑛子さん。そういう気持ちで涙ぐんでしまったのではない。デサントチームとの軋轢と苦労がやっと稔ったプロセスを綴った文章が巧みだったからなのでもない。本書の文章はむしろ一貫して抑制のきいたドキュメントタッチをベースに、随所に石岡瑛子の創造哲学の杭が打ちこまれているというもので、決して読者を感情的に煽動するものはない。では、どうしてぼくは“不覚にも”涙ぐんだのか。

この場面が出てくる461ページというのは、本文が468ページあるうちの最後の最後にあたる。本書の中身は堂々としていて、一から十まで戦闘的である。お涙頂戴の雰囲気なんてこれっぽっちもないし、石岡瑛子のファイティングポーズはこれ見よがしというほどにプライドは高く、そのことを説いて怯むところは何もない。それなのに最後の最後で胸詰まらせる思いに至った。

実は、この場面はぼくもソルトレイクのオリンピックの開会式中継をテレビで見ていて、あっと感動した場面だったのである。とてもよく憶えていた。マキシコートの真っ赤な裏が翻り、そのことをスイスの選手団が誇らしげにしていることが、テレビ中継を見ているときにも鮮烈に印象づけられたのだ。

デザインというものは、こういうものだ。これがデザインだ。そう、感じたのだろう。感情も約束も、仕掛けも組み立ても、予算も音楽も、そういうものが一挙に吹っ飛んで、相手の心に高速で突き刺さるときがある。

恋闕(れんけつ)である。恋情である。それをおこすことがデザインというものだろうと思えたのだ。いや、それこそが石岡瑛子のデザインの真骨頂というものだと思えたのだ。

瑛子さんとはいろいろな場面で交わってきた。最初の出会いは忘れたが、仕事としては『スーパーレディ1009』(工作舎)のブックデザインを頼んだのが最初だった。瑛子さんはぼくの要請の中身をとことん聞いたうえで、即座に「じゃあ、わかったわ、スー・コウというブリティッシュ・イラストレイターを起用しましょう」と言った。これは木幡和枝と瑛子さんの最初の出会いにもなった。

横須賀功光の『ザ・グッド=バッド・ガール』では、瑛子さんが横須賀さんの写真をどのように色構成したかという作業を再現してもらった。驚くべき精緻な色構成だった。頬の色、髪の毛の光りぐあい、コスチュームのシャドウ感。これらは細部にわたって「印刷という仕上げ」にむけて再構成されていたのである。参照図版を見ていただきたい。

瑛子さんからもときどき頼みごとがきた。求龍堂から刊行された最初の作品集『風姿花伝』(英語版は『EIKO by EIKO』)では石岡瑛子へのオマージュを綴り、『ヴォーグ』では十文字美信の稚児の写真特集のための文章を書いた。

また、瑛子さんは「そろそろ松岡さんと喋らなくちゃね」と言って、ときおり「キャンティ」やら「鳥新」にぼくを呼び出して、「世間」ではなく「世界」あるいは「日本」を語ることを好んだ。

ぼくがシノプシスを書いた映画(中身は秘密!)のシナリオについてすこぶる関心を寄せて、ぜひこれはコッポラに撮らせたいわねとも言った。

対談もした。グレーのフラノの帽子をかぶって黒の千鳥格子にビロードのジャケットを着ていた少女時代のこと、グラフィックデザイナーだった父上のこと、その父上を喪ったときの思い、小学校で「火の用心」の絵を描いたときに自分の才能を感じたこと、一番好きなインドの奥地のホテルのテラスで感じた夕陽の極上の感覚、レニ・リーフェンシュタールやジョージア・オキーフ(1096夜・第6巻)やタマラ・ド・レンピッカについて、等々。一部は『色っぽい人々』(淡交社)に入っている。

しかし本書には、こうしたぼくが知る瑛子さんをはるかに超えた石岡瑛子が綴られている。資生堂やパルコや角川で鳴らした石岡瑛子もいっさい出てこない。グラフィックデザイナーとしての石岡瑛子ではなく、闘うヴィジュアライザーとしての、ニューヨークに拠点を移してからの石岡瑛子のみが語られている。

採り上げられたプロジェクトは、きわめて多彩だ。映画、ミュージカル、マジック、オペラ、サーカス、オリンピックに及ぶ。それも衣裳と意匠を跨ぎ、異相と予想を横断する。それらのプロジェクトのいくつかは、ぼくも途中経過を含めて聞かされ、またその成果をそれなりに見てきたものだ。

ポール・シュレイダーと組んだ映画『MISHIMA』、マイルス・デイヴィス(49夜・第6巻)とアーヴィング・ペンとのアートワーク、ブロードウェイ・ミュージカル『M.バタフライ』の舞台美術、レニ・リーフェンシュタールと「世間」の風評をめぐった壮絶なコラボレーション、御存知フランシス・コッポラの『ドラキュラ』でコスチュームデザイン部門のアカデミー賞をとった顛末、三枝成彰のオペラ『忠臣蔵』の舞台装置‥‥。これらはだいたい知っていた。

が、本書の後半を飾るプロジェクトについては、未聞未見のものが多い。デビッド・カッパーフィールドのマジカル・イリュージョンの仕事、大作オペラ『ニーベルンゲンの指環』四部作の舞台、きわめて実験的な映画『ザ・セル』のこと、ビョークのミュージックビデオ『COCOON』の不思議な赤い糸による映像、シルク・ド・ソレイユのコスチュームデザイン、そしてソルトレイク・オリンピックでの激走疾駆などについては、本書を読むまでほとんど知らなかった。

が、これらのいちいちを紹介するのは遠慮しよう。プロジェクトごとに微に入り細に亙っているし、数々の著名なコラボレーターを実名入りで紹介しないでは臨場感が湧かない。それらを詳しく紹介しないと、ここぞというところで瑛子さんが逆襲をかけている現場感覚が伝わらないだろうからだ。「切羽つまる」という言葉あるが、瑛子さんはその「切羽」にこそ賭けているからだ。

だから今夜はごくおおざっぱなところを案内するにとどめる。それでも聞きしに勝るドキュメントなのである。詳細は本書を手にとって読まれたい。

ポール・シュレイダーが三島由紀夫を映画にしようとして石岡瑛子に声をかけたのが、日本に見切りをつけて海外に朋友(戦友?)を求めた石岡瑛子の最初の転機となったようだ。

シュレイダーは『タクシー・ドライバー』の脚本以来、その才能の冴えを次々に見せていった切れ味のまことに鋭利な映像作家で(『白い刻印』が忘れがたい)、あるとき三島の生きざまと『金閣寺』『鏡子の家』『奔馬』を通して「美・芸術・行動」を象徴的に描きたくなった。

脚本を書いてみると、三島の美学をどうあらわすかが決め手になることが見えた。そこでシュレイダーは俳優も何も決まっていないとき、プロダクション・デザイナーに石岡瑛子を起用することを決めた。ニコラス・キャラウェイが英語版を刊行した『EIKO by EIKO』を見た衝撃によるものだった。

この時点で瑛子さんのほうは映画のエの字も知らなかった。おまけに三島については文学作品としての業績はともかくも、その生き方に嫌悪をもっていた。そんな自分が三島を題材にした映画づくりに挑めるのかと訝った。

プロダクション・デザイナーは映画美術のいっさいを担当する。そのためにはすべての場面に精通しなければならない。それはあまりにも映画ギョーカイ第一歩に向かうデザイナーには危険負担が大きすぎた。そこでリアルな場面を竹中和雄(日本映画の美術監督)が担当し、アートな部分を瑛子さんが引き受けることにした。こうして、例の黄金の金閣寺が真っ二つに割れる場面などが世に生まれることになる。

「火事場の馬鹿力」で突進しきったと、瑛子さんは書いている。製作中は日本の映画業界や日本人の仕事っぷりにかなり消耗したようだ。それでも走り切ったのだが、ところが、この映画は遺族の意向などのさまざまな事情があって、いまだに日本で公開されていないのである。

このことは瑛子さんを日本や日本人の湿った体質から決然と離れさせた大きな要因になった。

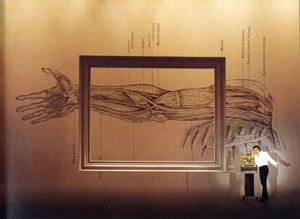

1988年3月、ブロードウェイのユージン・オニール劇場で『M.バタフライ』(ジョン・デクスター演出)の幕があいた。真っ赤な舞台には、上手4メートルの高さから曲線をもったスロープが曲がりこみ、それが奥の壁面に沿ってのびて装置を呑み、そのまま下手のほうへ下がってピット(奈落)に落ちている。

この、両端を引き延ばした巨大メビウスの輪をもって、シーニック・デザイナー石岡瑛子は文字通り“世界の舞台”に衝撃的に登場した(プロードウェイ・ミュージカルでは舞台美術家をシーニック・デザイナーという)。コスチュームも担当した。

いったいこんなデザインをどのように思いつくのか。最初は当然ながら脚本を読みこみ、論理的な分析や構築を試みるのだという。しかしこの段階ではまだヴィジュアライゼーションを発想しない。瑛子さんはいったん自分を「無」(タブラ・ラサ)にし、そこから作り手たちの意思と感情の読みに入っていく。そして思いつくありとあらゆるアイディアを片っ端からスケッチにしていく。資料も取り寄せる。

それを矯めつ眇めつ検討し、監督や演出家やスタッフと話しこみ、そこからは今度は一つずつを消していく。こうしていくつかの候補が絞れたら、そこに観客たちに向けた血液をどくどくと送りこむ。ときに沈黙や号泣を考える。最後に、この作業によって「見えないものが見えるようになったのか」ということをチェックする。

だいたいはこんな手順だ。しかし、手順がすぐれた成果を生むなら楽なもの、それだけでは仕事は充実しない。本書を読めばどのページからも伝わってくるが、瑛子さんは最後には必ず「熱気」(ゼスト)と切り結ぶことによって、その仕事を溶鉱炉にしていこうと励む。

晩年のレニ・リーフェンシュタール(80歳をこえていた)との長きにわたったコラボレーションは、まさにその「熱気」が「存在の熱学」にまで昇華した仕事だったろう。最初のコラボレーション、西武美術館の「ヌバ」展(1980)の会場で、ぼくはその「存在の熱学」を感じたものだった。

コッポラの『ドラキュラ』をめぐるドキュメントは、本書のなかでは最もわかりやすいものだろう。オスカー(アカデミー賞)をとったエピソードなら、みんなも覗きたがる。

しかし、そういう野次馬根性では石岡瑛子は見えてはこない。そもそもこの大作に瑛子さんが起用されたのは、一枚の『地獄の黙示録』のポスターにコッポラの目が射竦められたからだった。ということは、その一枚のポスターにして、すでに「フランシス・フォード・コッポラそれ自体」だったということなのだ。

ぼくもよく知っているヘラルド・エースの原正人さんが『地獄の黙示録』を配給するにあたって、ハリウッドのポスターが気にいらずデザインを頼んだのがきっかけだった。そこで瑛子さんは、「これは滝野晴夫のイラストレーションだ!」とピンときて、さっそく彼を連れてニューヨークに上映中の『地獄の黙示録』を見に行った。

こうしてコッポラとの未曾有の激闘が始まるのだが、本書にはいくつも示唆深い話が挿入されている。「ものづくり」を志す者なら、見逃せない。

ちょっとだけ紹介する。たとえばコッポラとセットデザイナーのダンテ・フェレッティと瑛子さんは、エイゼンシュテインの『イワン雷帝』と溝口健二の『雨月物語』をドラキュラのテーマ解析のために“検分”した。そして、「コスチュームがセットで、セットは照明である」ことを確認した。

脚本ができあがりつつあるときは、ナイトクラブに仮の俳優を集めてあえてキャンドルライトだけで読み合わせをし、それらのあいまに、ドラキュラとは人間なのか獣なのか、天使なのか悪魔なのか、美しいのか醜いのか、若いのか老いているのかといった議論が間断なく埋めていった。

やがて瑛子さんは3つの独創的なコスチュームにたどりつく。戦場のためのアーマー(甲冑)、城内のガウン、棺から出てきて死を迎えるまでの黄金服である。それぞれ、歴史上の甲冑の徹底研究、解剖学がどこまで応用できるかの点検、コウモリの生態フィルムを取り寄せての検証、歴代モンスターの形象の学習、クリムトの黄金づかいのスタディなどをへたうえでのことだったようだ。意匠誕生には、つねにこうした徹底したレビューが必須なのである。

しかし映画には(どんな仕事もそうではあるが)、トラブルやアクシデントがつきものだ。製作半ばでダンテ・フェレッティが解雇された。彼はフェリーニやテリー・ギリアムの美術を作ってきた映画美術の名人ではあるものの、コッポラのコンセプトを無視した。コッポラは容赦なくフェレッティを切った。瑛子さんは悲しみ、解雇の夜をフェレッティと食事する。

そもそも映画の制作には、①プレプロダクション(撮影準備)、②プロダクション(撮影)、③ポストプロダクション(編集)の3段階がある。どこに力が入るかは監督によって異なる。

ここまで紹介したことは、すべて『ドラキュラ』のプレプロダクションの段階の苦労だが、そこにはキャスティングから脚本の見直しまで、セットデザインの検討から予算管理までがかかわってくる。瑛子さんはそのすべてに首を突っ込んだ(ブラム・ストーカーの原作については第380夜を参照してほしい)。

プレプロダクションが始まれば始まったで、それまでのヴィジュアル・ストーリーボードも次々に描き変えられ、脚本もさらに大胆な手直しが続く。『ドラキュラ』では瑛子さんの手元には最終的に20冊におよぶ脚本が残ったらしい。

かくてポストプロダクションを入れてまるまる1年間、石岡瑛子はノンストップの映画制作プロジェクトのすべてにかかわって、そして比類のない戦果をあげたのである。お見事というしかない。

しばらくたってオスカーを日本に持ち帰った瑛子さんを、われわれは一夜のドラキュラ・パーティで迎えた。浅葉克巳がガウンを着て牙をはやし、藤本晴美が構成照明音楽を仕切ったお祝いを青山のスパイラルホールで開いたのだ。男はみんな黒ずくめを着用させられた。日本の反応がいつも不満な瑛子さんも、その夜ばかりはちょっぴり嬉しそうだった。瑛子さんはどんな男もセクシーじゃないと嫌なのだ(むろんわれわれも女はセクシーじゃないと問題にならない)。

ところで、そのパーティのときも感じ、それまでも何度も感じていたことなのだが、石岡瑛子という人はめっぽう声がいい。ぼくが大好きな声なのだ。発音もアーティキュレーションもいい。声の高低のラティテュードもいい。

次に、選び切った言葉の放ち方がいい。野球のピッチャーにはつねにボールの離れ際のタメとスピードが要求されるのだが、そのボールの離れ際に似て、言葉を放つ“際”がいい。

もうひとつ、本書にも横溢している特色であるけれど、いったい何が「未練」で、何が「断定」すべきことなのかをつねに見極めているところが石岡瑛子なのだ。もっとわかりやすくいうのなら、何が「残念」なことで、何が「あっぱれ」なことなのか、たえず仕事の渦中で鮮明にしているということだ。そして、このことを必ず表明する。「それは残念ね」「それはすばらしいわ」というふうに。

これらが撓うようなクリエイティブ・プロセスのなかで、そのつど陶冶されている。しかもその陶冶は、そのプロジェクトに必ずといっていいほど待ちうけている障壁に正面からぶち当たっていくことによってのみ、磨き上げられている。そんな感じがする。

本書を読むかぎり、『ドラキュラ』ではその障壁は一つか二つだったようだが、オペラ『忠臣蔵』やオペラ『ニーベルンゲンの指環』では、その障壁が世界文化の東と西を分けるような、また石岡瑛子の真剣勝負が世界に通じるかどうかの瀬戸際のような、そういう障壁が次々に連打されたようだった。

ワーグナーの『ニーベルンゲンの指環』をめぐる話はなかなか興味深い。依頼はアムステルダムの国立オペラ劇場からのもので、芸術監督ピエール・アウディがコスチュームデザインを引き受けてほしいと書いてきた。

瑛子さんはコスチューム専門のデザイナーではない。できれば舞台美術全体とかかわりたい。しかし、すでにセットデザインはジョージ・ツァイピンで決まっている。これはどうも気乗りがしない。実は瑛子さんはオペラというものにも強い関心をもっていなかった。一方、アウディのほうは瑛子さんのこれまでの仕事ぶりを高く買っている。

瑛子さんはツァイピンのプランを見たいと申し出た。悪びれることなく、ロシア人のツァイピンはニューヨークのスタジオでかなり大きな模型を見せてくれた。第2部の「ワルキューレ」が傑出している。トネリコの大木をスパッと切って、その切り口を舞台全体にしていた。その一部を刳り貫き、オーケストラをすっぽり入れていた。どきっとした。

瑛子さんの心に火が付いた。最終返事をぎりぎりまで延ばして引き受けることにした。そして決意した。「私はボディをセットデザインしよう!」。これで2年にわたる闘いが始まった。

仕事にとりかかるにあたっては、まずゲオルグ・ショルティの全曲をアタマに叩きこまなければならない。ついでリブレット(歌詞)をできるかぎり深く理解する。相手はドイツ語だ。

全訳本を日本からとりよせ首っ引きになってみたが、翻訳が堅すぎてアタマに入らない。よくあることだ。やむなくパトリス・シェローがバイロイト音楽祭で演出した『指環』4部作のビデオ(1976年初演の有名な舞台)を入手して、英語の字幕スーパーを学習した。

こういう仕事では語学も障壁のひとつである。とくにこのプロジェクトでは、レバノン人アウディ、ロシア人のツァイピン、日本人の石岡瑛子、イラン人のコリオグラファー(振付師)がオランダを舞台に呉越同舟している。瑛子さんの耳はいきおい多国籍の蝙蝠になっていく。

コスチューム・デザインが決まっていくプロセスにはさまざまなヒントが擦過する。この一瞬の擦過を見逃せば、そのアイディアは消えていく。本書にもそのいくつかが説明されているのだが、なかには偶然のインスピレーションもある。

ニーベルング族のミーメという嫌われ役の形象では、ホテルに戻ってベッドでうとうとしているときに2匹の蝿が執拗に絡みあっているのを見ているうちに、「そうだ、ミーメは蝿にしよう」と思いついた。ニーベルング族の小人たちのコスチュームは、朝のシャワーを浴びているときにひらめいた。あわてて近くのペーパータオルにスケッチした。

こうしていくつものアイディアが形と素材をともなって、決定的な意匠になっていく。けれども、話はそこで終わらない。これらをフィニッシュするにはたくさんの技能や技術が加わっていく必要がある。アムステルダム国立劇場では、その多くをインハウスのスタッフとクラフトマン(職人)が引き受ける。しかしかれらはいわば国家公務員でもあるので、休暇を返上してまで仕事をするわけではないし、時間がくれば帰っていく。瑛子さんはしだいに焦燥と暗渠を感じながら、このプロジェクトの障壁にぶつかった。

ともかくも第1部「ラインの黄金」はオープニングを迎えた。絶賛と酷評は五分五分。いつものことだ(しかも絶賛も酷評も、たいていは本人には納得できないものであることが多いのは、ぼくもよくよく知っている)。

そのなかに「石岡瑛子はワーグナーの『指環』を日本の『指環』にした」という評があった。ジャパンっぽい表現はいっさい使っていないのに、自分が日本人であるせいでそのように書かれるのかと瑛子さんは思う。こう、書いている。

私は日本人であることを誇りをもっている。私の誇りは昔のサムライに共通しているほど強い。しかし、日本人を売りものにしたくない。だからといって、西洋人になりたいわけではけっしてない。何々風という見られかたから解放されて、自由になりたいだけだ。

石岡瑛子はうんざりしているのだ。日本で活躍しているころは“女流デザイナー”と呼ばれ、海外では“日本人デザイナー”と呼ばれる。だから瑛子さんはこの理不尽に立ち向かっていくために、いつも戦闘姿勢をゆるめない。

この姿勢は、日本にいたころから「刃物のようだ」とか「勝ち気だ」とか「男勝り」といったありきたりな風聞になっていた。まさにうんざりしたことだろう。しかし、こんな風聞は事態の何事の一端をも伝えない。

ぼくの実感をいうなら、『色っぽい人々』にも書いたことだけれど、瑛子さん本人はどちらかといえば「炬燵のような人」なのだ。あるいは「風呂敷の大きさが変えられる人」なのだ。仕事の現場でも、相手を刃物で斬っているのではなく(よくそのように思われるそうだが)、問題を詰めているのだ。あるいは自身に反問しているのだ。

しかし、世間というものはなかなか一筋縄では模様がすまないようになっている。『指環』の現場の仕事にもいくつもの魔物が待っていた。例の障壁だ。このときは、第2部「ワルキューレ」の舞台がオープンしたところで、瑛子さんの情熱がプツンと切れた。燃え尽きた。

原因はいくつもあったようだが、大きかったのは製作スタッフたちに意思が感じられなかったことだった。報酬はもとより目的なんかじゃない。大作『指環』のような仕事では報酬を度外視して、そこにはてしない努力と労力を費やすことで、かけがえのない成果を生み出せることが唯一の報いなのである。

それには自分が絞り出したプランを実際の現物にしていくプロセスに、石岡瑛子と共振する情熱が加味されなければならない。「恋闕」や「熱学」にならなければならない。それがアムステルダムの現場にはなかった。

かくて瑛子さんは、第3部「ジークフリート」の準備を目前にしたある日、マネージング・ディレクターに「このままではすぐれた表現を続けることは不可能だ」と告白した。それで解雇されるならやむをえないと覚悟していた。こう、書いている、「捨て身でぶつかってもわかってくれない相手なら、決別を選ぶほうが賢明だというのが、私の短絡的な考えでもある」と。

驚いたマネージング・ディレクターは懸命な説得にとりかかった。瑛子さんはいささか身を引き裂かれる思いで第3部にもとりかかることになった。スタッフたちの態度は居心地が悪いほど変わっていた。

ざっとこのようなドキュメントが、プロジェクトごとに微細にしるされているのが本書なのである。

最初に書いておいたように、随所に石岡瑛子の創造哲学の杭のようなものが打ちこまれているが、それとともに海外における仕事の仕方も手に取れるように案内されている。

こういう本は、かつて一冊もなかった。だいたい海外でこれだけごっつい仕事をしているアーティストがいない。映画や舞台ではワダ・エミさんがそれに匹敵する仕事をしているが、エミさんは書かない人だ。

その一方で、本書には海外の文化体質ともいえるものが随所にのべられていて、たいそう参考になる。それらは石岡瑛子の好みとも関連して見落とせない。

たとえば瑛子さんはミック・ジャガーやデヴィッド・ボウイのプロポーズやオファーも受けたのだが、ポップ・ミュージックのスターたちの周辺悪徳文化に辟易として、二度と「興行」にはかかわらないと決めたそうだ。ぼくにはそういう体験はほとんどないけれど、それでもAYというスター(日本で有名なピアノ弾き語りのポップミュージシャン)を扱う興行マネージャーたちの、あまりに悪質な言動にはほとほと呆れたことがある。殴ってやろうかと思ったほどだ。

瑛子さんも書いている、「かれらは、私が住む小さくて地味な創造の宇宙とはまったく異なった惑星に住む派手なバタフライたちなのだ」と。

そういう瑛子さんがマイルス・ディヴィスのジャケットやビョークのミュージック・ビデオを演出したのだから、問題はやっぱり相手なのである。とくにビョークとは、マネージャーを通さずに申し込んできた彼女の姿勢に絆(ほだ)されての仕事になったようで、本書のなかでは相手のアーティストのよさが一番すなおに滲み出ているチャプターになっていた。ビョークならぼくもお手合わせ願いたい。神道にも関心をもっているらしい。

まだまだ紹介したいことはいろいろあるが、このくらいにしておく。最終章は、あのソルトレイク冬季オリンピックの場面になっている。そこまで一気に読み干した。

ぼくとしては、本書を一人でも多くが読むことを薦めたい。友人のデザイナーは「ちょっと読んだけど、自画自賛ばっかりだよな」と言っていたが、ぼくは自画自賛の意義説明がここまで徹底していれば、逆に万人に向くものになっていると感じた。

こういう本をほっといてはいけない。むろんクリエイター諸君の参考にもなるだろうけれど、そういうことよりも、石岡瑛子の仕事っぷりを読むことは、そのまま日本人がいまかかえている問題を詳らかにするだろう。また、どんなところにもギョーカイというものがあって、真の創造性はどんな場合でもギョーカイとは衝突しながら進むものだということも理解できることだろう。

しかし、問題はギョーカイにあるのではない。仕事を厳密に、かつ大胆に運べるかどうかという、そのことなのである。

瑛子さんが日本で仕事をしていたころ、ある講演会を企画してスライドで作品制作の経緯を話してもらったことがある。熱情、真摯、ユーモア、セクシャリティ、雄弁、間合い、腕組み、微笑、いずれも完璧だった。が、それよりなにより感心したのは、事前にプロジェクターとスクリーンの関係をコンマ1ミリの狂いもなく合わせるために時間をとったことだった。それをまことにチャーミングな手さばきでやりとげ、そして長い黒髪をバラっとかきあげ、「はい、これでオーケーね」と言ったあと、「さあ、あとは私の問題ね」とニコッと笑ったことだった。

あっ、アスリート、とぼくは思った。100メートルの疾走のために自身のコンディションを最高にもっていこうとしている一人のアスリートを、アーティスティック・アスリートをそこに感じたのだ。

ところで、瑛子さんは「あとがき」で自分のことを“fearless”と書いている。「恐れを知らない」という意味だが、さて、そうなのか。石岡瑛子に「畏れ」をもつことをこそ、われわれが差し迫られているのではないか。ぼくは、そう言ってみたい。

作品集『EIKO by EIKO』(日本版は求龍堂)も凄かった。自身の作品集をこれほど外連味なく、堂々と仕上げた作家は日本にいない。本書も石岡瑛子自身が一から十まで仕上げている。ニコラス・キャラウェイが刊行元となったもう一冊の作品集『EIKO on STAGE』も同様だ。

瑛子さんの仕事はどんなコラボレイターと組んだかということを見るといい。その共同作業が徹底して、完膚がない。いや完膚なのだ。そのことは以前から成瀬始子さんなどのアシスタントからも聞いてきた。本書では東海林小百合・池田裕子さんがアシストをした。講談社の砂田明子さんも瑛子さんがキッドナップ(誘拐)したいほどのサポートをしたようだ。 ともかくも石岡瑛子は、どんなプロフェッショナルをも記録にのこるコラボレイターにしてきたアーティストなのである。二度と石岡瑛子とは仕事をしたくないと言っている連中もいるにはいるが、ぼくは逆である。石岡瑛子とコラボレーションできなくて、何がおもしろい? そう言いたい。が、そのときはコラボレイターも好き(数寄)を通すべきなのである。あのいい声で瑛子さんからぼくも言われたことがある、「ねえ、松岡さんも、もうちょっとわがままをしたほうがいいわよ」。