父の先見

青蛙房刊・ちくま学芸文庫 1957・2010

編集:柴田宵曲・青蛙房編集部

装幀:安野光雅

江戸学は三田村鳶魚(みたむらえんぎょ)に始まった。

鳶魚は明治3年の生まれで、闊達な八王子の同心気質や実家の織物屋に育って、洒落たものが好きだったとおぼしい。世の中の変化に関心があったようで、やがて自由民権運動にかかわったり、日清戦争の従軍記者をしながら、「風俗画報」に関東各地の地方史伝など書くようになった。

ついで三宅雪嶺・井上円了・杉浦重剛の「日本及日本人」創刊とともに、率先してコラムや連載を担当すると、しだいに江戸趣味に傾いていく。

性分に合っていたのだろうと思う。その中身は、江戸社会にまつわる生活・文化全般・趣向・サムライ稼業、職人仕事・言いまわし・事件の数々、芝居、粋なお遊び、ヤクザの習慣・多彩な人物伝、犯罪ドキュメント(捕り物)そのほか、トリヴィアルなことをふくめて、なんでもござれだった。

だから、鳶魚による江戸に関する膨大な拾遺と考察がのちのちの江戸学の礎石になったわけだが、実際は江戸学などというしかめっ面のものではなく、鳶魚はひたすら該博愉快に江戸社会の出来事を書きまくり、喋りまくり、編集しまくったのだ。

出典を示さなかったので学界からは無視されたけれど、なにしろその量が尋常じゃない。中央公論社の『三田村鳶魚全集』で28巻、文庫になった新編『鳶魚江戸文庫』で36巻。『未刊随筆百種』(やはり中公)で12巻がある。しだいに学界も認めざるをえなくなった。

本書『侠客(きょうかく)と角力(すもう)』はそういう鳶魚江戸学のごくごく小さな一くさりである。鳶魚が口述したものを編集名人の柴田宵曲(しょうきょく)がまとめた。著作集に入っている鳶魚の座談風「ですます」調の文章は、もとはたいてい口述したもので、その多くをまとめたのが宵曲だった。

宵曲は子規(499夜)門下の寒川鼠骨(そこつ)に師事して子規の遺稿を整理するうちに俳諧の腕を撫し、其角(1573夜)の『五元集』の共読研究会にかかわって、虚子(1597夜)ほかの「ホトトギス」の文人と広く交わり、俳句同人誌や句集の編集をあれこれ引き受けた。鳶魚の原稿を手伝ったり、まとめるようになったのはやや晩年である。

『侠客と角力』は、その宵曲も出入りしていた青蛙房(せいあぼう)が昭和32年に刊行したものが底本。どんな感じか、とばしとばしだが、あえて鳶魚ふうに綴って一端を紹介してみる。

まずは股旅ということに引きずられた話をいたしますと、旅を股にかけた者がみんな渡世人で博打打ちかといえばそんなことはない。道中をころがって歩くのは雲助がいたし、股旅(またたび)芸者も杜氏(とうじ)もいました。

遊山や湯治の旅人は楽旅(らくたび)です。そうではなくて急ぎ旅をする者たちがいた。そそくさと宿場から宿場へ、村から村を渡っていきます。杜氏や雲水坊主がそういう急ぎ旅の連中で、そういうなかに無職渡世(ぶしょくとせい)が出てきた。職がない連中で、仕方なく博打(ばくち)で少しずつ稼いで渡世くらしをしたんでしょう。

博打は商売ではありません。だから往来を自慢たらたらには歩きません。博打打ちは素人衆とは必ず一線を引いたのです。たとえばどなたかの家に誘われても、座敷へは上がらずに丁寧に挨拶をして腰掛けで用を足した。そんなところじゃ話ができない、中に入りなさいと勧められても、いえ御用はここで承りますからといって固辞するのです。つまり世間の渡世人は義理というものを心得ていた。

博打打ちのことをヤクザ者ともいいますが、これはサイコロ二個の賽の目の合計や札(ふだ)の合計が八や九や三になるところをあらわして八九三としたもので、指定暴力団のことではない。賽事(さいころごと)や札事(ふだごと)の仲間うちの用語です。新井白蛾の『牛馬問』が説明しています。

そんなことをするのは、むろんまっとうな仕事や商売ではありません。世間の目を忍んだ賭け事で身をやつしている者がやることです。いつ裸一貫になっても仕方がない。ですから、こんなことはそれなりの人品(じんぴん)をつくっておかなければできません。この人品を代表するのがやはりは親分衆で、義理を欠いたり傲慢になっては処置がないのです。親分は博奕にあまり勝ってもいけません。

ただ、そういう親分衆のところにはいろいろ草鞋(わらじ)を脱ぐ者がいた。なかには腕っぷしがいい者やごろつきや長脇差を自慢する者もいました。脇差(わきざし)は寛文8年以降は一尺八寸以下のものと定められていたのですが、それより長い。

そんなものを拵(こしら)えて親分のところで草鞋を脱ぐのだから危なっかしいのですが、危なっかしいぶん、これは助っ人にもなる。賭場では喧嘩騒ぎもおきやすい。そこでしばらく逗留させるということになります。鍔(つば)がなく、白鞘に収めているものもいて、これはいわゆる長ドスです。

こんなふうに無職渡世の者が親分衆のところにそれぞれ集まってくると、甚だ穏やかではありません。幕府も各藩も八州回りということをする。これは文化2年にできた八州取締出役というもので、代官は四人の部下から一人ずつ手代(てだい)を出し、出役(でやく)としました。

八州は関東の八カ国のこと、相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・上野・下野をいいます。関八州(かんはっしゅう)ともいった。それでこの八州回りがいろいろ調べると、帳外者(ちょうがいもの)がいる。勘当されたり所払いをされて、人別帳に載っていない。だから帳外の者です。これが、つまりは「無宿」です。

こうして親分と無宿と博打打ちがまざって各地で無職渡世をするようになりますと、ここにいろいろ「男振り」を争うということが出てまいります。そして遊侠や任侠の語り種が生まれてくる。これが侠客の誕生です。

司馬遷の『史記』遊侠伝が書いているように、中国の「侠」は春秋戦国の戦国末期から輩出しています。「遊は従なり、侠は持なり」とある。主君に仕えて命がけで仕事をしてみせた(1149夜『中国遊侠史』参照)。それが後漢のころになりますと、自分で名乗って腕を磨くようになり、まあ自らその名を売り出すようになるわけです。

江戸時代ではこれは「飛び上がり者」とか「向こう見ず」とか「お先者」といいました。なかに派手な男振りがあって「かぶき者」とか「達者」(だてもの)と言われた。大鳥逸平のように伊達を競ったのです。達者やかぶき者は大名や旗本のような分限を得た者にも飛び火します。山中源左衛門、水野十郎左衛門、三浦小次郎などは旗本奴とよばれた。

それが正保・慶安のころから町奴にも及びまして、武士の真似をする達者が出てきます。有名なのは幡随院長兵衛で、大いに羽振りをきかせて侠を上げるのですが、水野十郎左衛門に斬られました。こんなふうになってきたのは町のそこかしこに「きおひ」(気負)というものが対峙しあってくるようになったからで、互いについつい啖呵(たんか)を切ってしまうのです。「きほひは芝」とか「神田きおひ」とか呼ばれました。

で、啖呵を切ってどうするかというと、叶わぬもの、理不尽なことを強引に通してしまう。だからこういう者たちは「通り者」とも言われました。「筋の通りたる事に、たのまれて一歩も引かぬ男」と書いてあります。この「通す」「通る」ということが文化や趣向に及びますと、いわゆる「通」(つう)というふうになる。江戸後期は「通」と「野暮」とが分かれます。

江戸の侠客は以上のような流れが、いろいろ撚り合わさって出来上がったものでしょう。

角力の話を少し加えてみたいと思います。

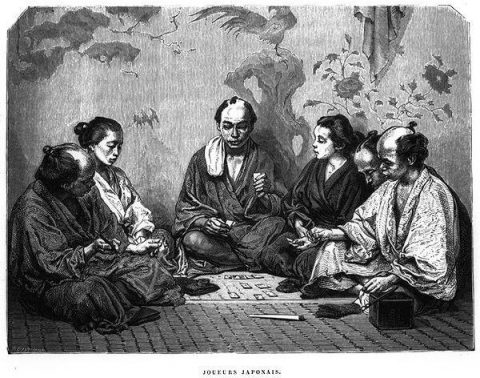

もともと角力には奉納角力と勧進角力とがありました。ほかに大名による御前角力や辻角力などもあったけれど、歴史が長いのはこの二つで、奉納角力は寺社の恒式や法楽として年中行事になっていて、料物料金をとるわけではありません。

おそらく奈良平安にさかのぼる相撲節会などから発展してきたので、養老期や天平期にはのちの相撲司にあたる役柄があったようですから、天覧相撲めいたものが節会(せちえ)になっていたのかと思われます。相撲は神事だったのです。

当時は20組40番が取り組まれます。力士(ちからびと・すまひびと)は各地の健児(こんでい)の中から力のある者を選んだらしく、そのためにこそ相撲司がいた。

どんな角力をしたかというと、はっきりはわかりませんが、立合いはなく、立ったまま声をあげて互いに姿勢をとって(練歩)、そのまま一気に組み合った(手合)。今の柔道に似ています。ただし裸です。土俵はなく、投げきって勝った者は大声を出して鼓舞を見せていました。土俵はなくとも、砂場のようなところが造作されたようです。土俵が出来たのは天正以降です。

勧進角力はお上に許可を得て勧進元が興行するもので、もっぱら江戸におこります。回向院や深川八幡で富樫太夫や鳥居権平などが催した。晴天十日にわたって取り組んで、最初は飛び入りでした。年に二回の興行です。

そんな角力取りはどこから出てくるかというと、自分で名のったわけではありません。もともとは大名抱えといって、各地の大名が武芸や芸事の一部として槍遣いや角力取りを抱えていた。神事相撲時代の健児から集めたのに近いんでしょう。そこから選ばれた。

そういう角力の体裁が整ってきたのは、享保年間に紀州で鏡山沖右衛門という抱力士(かかえりきし)が登場して、この鏡山一党の流儀がよくできていたからでした。たとえばそれまで三段に仕切っていたのを一声で仕切り、塵手水(ちりちょうず)を取り、四股(しこ)、行司の捌きなども洗練された。今日の大相撲も鏡山の紀州流が手本になったのです。

番付は角力が興行される場所の興行札が享保あたりに木版刷りの刷り物に転じたもので、早くから用意されたのですが、初期は横綱はありません。大関がトップで、あとは張出(はりだし)になった。寛永寛文あたりに横綱をつくり、明石志賀之助を初代の日下開山(ひのしたかいざん)にしてからは、寛政期に谷風梶之助が出て小野川喜三郎、雷電為右衛門らと争って人気絶頂になりますと、あとはやんややんやで、その土俵入りの姿さえ話題になります。

角力は江戸の喧嘩や争い事を収めるにも重用されたようでございます。

芝神明の境内から始まった、あの派手な「め組の喧嘩」が三奉行を煩わせて火が付いたときも、角力取りたちが絡んで収拾したようなもの、角力取りは力も強かったのだろうけれど、男振りにも大いにかかわったということです。

関八州の親分衆が目立ってきた天保のころには、実は博徒と角力はかなり重なりました。捕物(とりもの)芝居に有名な勢力佐助(せいりきさすけ)の一件など、その典型です。それなら角力もヤクザな稼業だったのかというと、そういうところは多少あったとしても、そうではありますまい。むしろ、角力、無宿者、芝居はそれがなければ江戸の鉄火は話にならなかったというほどの、そういう「きおひ」の装置であったのです。

以上、ごくごく駆け足ではありますが、侠客と角力を並べて、日本の男達(おとこだて)というものが、どんなふうな筋をもとうとしてきたのか、そこを覗いてまいりました。いずれも「通り者」のお話で、その一端に無宿渡世がかかわって、また別の一端に日本人の争い方が、さまざまな「きおひ」の趣向をもってかかわっていたのです。ご退屈さま。

先だって武尊(たける)と那須川天心の決戦を見た。東京ドームに6万人近くが集まって、異様な興奮に包まれてはいたが、たいそう悲しみに滲んだ一戦でもあって、いろいろ感じさせた。天心が武尊を倒したのだけれど、笑みを浮かべながら沈んでいった武尊にはむろん、天心にも凱歌はなかった。

実はこの数ヶ月ほど、週に1、2度、眠る前の20〜30分を、前田日明の用意した「THE OUTSIDER」の過去映像や、そこから輩出した朝倉未来たちのユーチューブ、そこにも出入りした半グレや不良少年たちの検証映像などを、次々に見ていく時間にあてていた。思うところあってそうしていたのだが、いつも『史記』遊侠伝の「少年の遊侠、経過を好み、渾身の装束、みな綺麗」が去来した。

ハマの狂犬の異名をとる黒石高丈、顔にまで刺青をした爪田純士、関東ステゴロ最強と言われた谷山秀行、渋谷夜櫻会(暴走族)の加藤友弥など、「THE OUTSIDER」だけでも、多くの若い「通り者」たちが格闘技に参入していったのを知って、前田日明の仕事に巨きな意図があったことが伝わってきて、しきりに『史記』遊侠伝が思い出されていたのである。

ふりかえってみれば戦後日本の歴戦ボクサーたちも、大山倍達の極真空手に憧れた腕自慢連も、前田を含めたプロレスラーたちも、少年時代は貧しくも街で暴れていた者たちだった。日本の格闘技には、そういう少年たちによる、どこか「侠」とのやむにやまれぬ共振というべきものが隠れていたのであろうと思われる。

6月19日の武尊と天心の決戦は、これらの「我が思うところ」にまつわって、まことに心に沁みたのである。この「沁みぐあい」を、さてどうしたら伝えられるのか。今宵せめて三田村鳶魚の「きおひ」の話に託しておきたくなった由縁である。

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎・米川青馬・上杉公志・富田七海

⊕『侠客と角力』⊕

∈ 著者:三田村鳶魚

∈ 編者:柴田宵曲

∈ 編集:青蛙房編集部

∈ 装幀:安野光雅

∈ 発行者:菊池明郎

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 印刷所:株式会社精興社

∈ 製本所:株式会社積信堂

∈ 発行:2010年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 博奕打の話

∈ 侠客の話

∈ 雁金五人男

∈ 角力の話

∈ 角力風俗

∈ 晴天十日

∈ 捌き物の話

∈∈ 解説(柴田宵曲)

∈∈ 文庫版解説 あぶない男たちの歴史(氏家幹人)

⊕ 著者略歴 ⊕

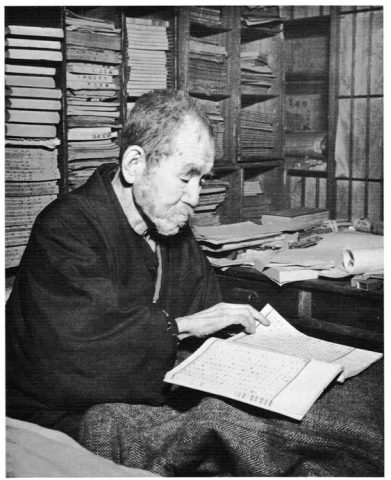

三田村 鳶魚(みたむら・えんぎょ)

1870(明治3)-1952(昭和27)年。江戸文化・風俗の研究家。本名は玄龍。東京八王子の千人同心の家系の織物買継商に生まれる。青年時代、三多摩壮士として自由民権運動に参加。のち日清戦争の従軍記者などを経て、明治末年より江戸風俗や文化を研究・発表し、その旺盛多彩な研究から「江戸学」の祖とも呼ばれる。長年の業績は『三田村鳶魚全集』全28巻(中央公論社)に集大成された。