父の先見

シリーズ日本古代史②

岩波新書 2010

過ぐる日、旧知の関口宏さんから「やっと保阪さんとの近現代史がおわるので、いよいよ古代史の番組をやることにした。ついては松岡さんにお相手をお願いしたい」「テレビもやっぱり天皇のことをやらなくちゃいかんでしょう。ぼくがいろいろ聞き役になりますから、ひとつよろしくお願いします」という申し入れがあった。

保阪正康さんが出ずっぱりの『もう一度!近現代史』は、日本社会における「戦後史の欠落」を補うためのロングタームのBS番組で、かなり詳細なクロニクルにもとづいて2年近く続いたもの、維新から敗戦をへてサンフランシスコ講和の意味までを問うた。どのくらいの視聴者が見ていたのかは知らないが、日本の近現代が何を為して、どんな難問を抱えたのかを克明に浮き彫りにした。

その近現代史の番組をつくりながら、関口さんは「では、日本とはいったい何なのか、天皇とはいったい何なのだろうか」とずっと思っていたらしく、これはやっぱり日本神話にまで戻ってみなきゃならない、倭国が日本になっていったプロセスに介入しなければならないと感じたそうだ。

それにあたってどういうわけか、ぼくをパートナー講師に選んで古代史にとりくむ番組をつくろうと決めたようなのだが、これは困った。「えっ、古代史を1年間? ぼくが一人で?」。

とうていムリだ。その任ではありませんとお断りしたのだけれど、関口さんは諦めない。粘られた。プロダクション、TBSプロデューサーからの説得、さらには「サンデーモーニング」で長い付き合いのある田中優子(721夜)さんから「関口さん、困ってたわよ」というやんわりとした間接ネゴもあり、ついに「古代史専門の先生と二人で一緒に話していくのなら」という条件付きで引き受けることにした。

関口さんは古代史を新しい教科書のように審(つぶ)さに案内したいらしいのだが、そうなると「史実」を次々にトレースしなければならないのだろうが、ぼくはそういう教科書的なトレースをもとに実証的なことを説明するのにはめっぽう不向きなのだ。ぼくが関心があるのは、編集的世界観にもとづく「日本という方法」による新たな裁断(切り口の提示)をすることなのである。

けれども裁断や既存の日本史観に対する文句を言うばかりでは、関口さんも困るだろう。こうして新番組『一番新しい古代史』に、エース吉村武彦さんが登場することになったのである。

吉村さんは、いま日本古代史全般の解読を引き受けるのに最もふさわしい歴史学者だろう。日本古代の詳細に通じておられるのは当然だとして、厖大な史料やさまざまな諸学説をバランスよく目配りされているし、文化面に対する配慮にも鋭い指摘をしてきた。

なにより歴史文書にめっぽう明るい。テレビの連続歴史番組にはうってつけだ。ぼくも折にふれて『日本古代の社会と国家』(岩波書店)、『古代天皇の誕生』(角川ソフィア文庫)、『日本社会の誕生』(岩波ジュニア選書)などを読んできた。吉村さんからは番組スタートにあたってスタッフに『ヤマト王権』(岩波新書)と『古代史の基礎知識』(角川選書)が提示された。

今夜はそのうちの『ヤマト王権』を案内しようと思う。この本は岩波新書「シリーズ日本古代史」6冊のうちの2冊目で、シリーズ全体は①石川日出志『農耕社会の成立』、②本書、③吉川真司『飛鳥の都』、④坂上康俊『平城京の時代』、⑤川尻秋生『平安京遷都』、⑥古瀬奈津子『摂関政治』というふうになっている。新書による新たな定番をめざした教科書だ。

岩波新書には、ほかに「シリーズ日本中世史」全4冊、「シリーズ日本近世史」全6冊、「シリーズ日本近現代史」全10冊があって、これらで日本史がすべて新書で通観できる。

本書は古代史についての凡百の憶測をできるかぎり削ぎ、今日の古代歴史学の最前線の研究成果が納得できる範囲でヤマト王権成立の事情を書くと「こうなる」という、現在の歴史学が見せた手本になっている。本書と『飛鳥の都』を続けて読むと、最新の古代日本像が浮き出してくる。

ちなみに番組のほうは、BS・TBSで毎週土曜日のお昼からの1時間の放映だ。見やすい時間かどうかはわからないし、BSがどのくらい視聴されているのかも知らないが、関口・松岡・吉村は1歳ちがいの後期高齢者なので、はっきりいってジイサン番組である。だから昭和世代としての「日本感覚」は互いに共有しているようには感じるものの、だからといってどこまで「一番新しい古代史」に画面上で出入りできるかは、3人ともわからない。まあ試しに、ご覧いただきたい。

番組は縄文海進から始まって、東京に躑躅(ツツジ)が咲き誇るころは聖徳太子から白村江の海戦をへて大化改新にさしかかるあたりだろうか。

さて、本書のタイトルになっているヤマト王権とは、われわれの祖国が紀元前後から他称「倭国」を脱して、4世紀前半に自称「ヤマト」(日本)としての“国柄”のヴィジョンと治国方針をもち、これを7世紀後半あたりまで存続させた王制型の政治権力機構のことをいう。大化改新前後までの王権のことだ。天武朝以後は「ヤマト」よりも元号「日本」が使われる。

ヤマト以前は? 倭あるいは倭国だ。とはいえその倭国も、当初は「分かれて百余国」だった小国の連合体のようなもので、それがやがて天皇一族の親政による統一王制の国になるにあたっては、東アジアの突端に位置した海国なりの紆余曲折があった。

紆余曲折はどんな民族のどんな建国期にもおこったことだけれど、とくに東アジアの海中に登場した日本列島にあっては、巨大中国の支配権の影響が大きい。これは「華夷秩序」の影響というもので、かなり強大だった。その力が朝鮮半島の統治事情を通して波濤のように及んできた。

そこで倭のリーダーたちはまずは「冊封」(さくほう)を希ったのだが(とくに倭の五王時代)、なんとかそこから脱することになった。こうして4世紀から7世紀にいたる300年ほどのあいだで「倭国」は換骨奪胎するかのように「ヤマト」(倭・大和・日本)に変じていった。昆虫のような変態を遂げたのだ。

そうなるにあたっては、鉄と稲と漢字と馬がほぼ同時に列島に伝わり、そこに渡来人の技術や思想が加わった。

だいたいはそういうことだけれど、長らく「謎の4世紀」と言われてきたように、倭国からヤマトへの変遷(変態)の経緯については、どんなふうに鉄・稲・漢字・馬をつかった「原日本」づくりに着手したのか(→たたら製鉄はどこで始めたのか)、地域豪族や渡来部族のどのグループが主要なはたらきを示したのか(→なぜ弓月君は集団をもって渡来していたのか)、不明なところが少なくない。

大きな理由がある。当時の倭国に関する動向が明示する文書史料が、『漢書』や『三国志』など、紀伝体で書かれた中国の史書にしかないからだ。銅鏡や古墳や七枝刀があるとはいえ、考古学史料も揃っているとはいいがたい。

というわけで、あれこれのアトサキの変遷については、ミニマムには次のことがわかっているにすぎない。

82年に成立した『漢書』地理志に初めて「倭人」が登場する。「それ楽浪海中倭人有り、分かれて百余国となす。歳時を以て来たり、献見すという」。紀元前108年、漢の武帝が衛氏朝鮮を叩いたのちの現在の平壌あたりに楽浪郡を設置して周辺の事情を調べたところ、そこから見て東方の海を渡ったところに倭人たちがいて、それぞれに小リーダーをもつ百余国をつくっていた。かれらのうちの強国は前漢の皇帝に定期的な朝貢をしていた。

ついで『後漢書』東夷伝に「建武中元2年(57)、倭の奴国(なこく)、奉貢朝賀す。使人自ら大夫(たいふ)と称す。倭国の極南界なり。光武、賜うに印綬を以てす」、また「安帝の永初元年(107)、倭国王師升(すいしょう)、生口百六十人を献じ、請見を願う」と出てくる。後漢になって奴国が冊封を願って使者をおくってきたり、倭国の王の師升が奴隷を献上してきたというのだから、当時はそれぞれの倭人の小国が競って、奴国のような強国が魏晋南北朝の中華秩序(華夷秩序)に縋(すが)ろうとしていた‥‥というのだ。

中華秩序や冊封体制が直接に倭国に及ぶには、中国と倭国のあいだにある朝鮮半島の勢力の拮抗と優劣の地図がものを言う。高句麗・新羅・百済・加耶諸国などの趨勢が関与する。つまりは対馬や北九州は南韓とつながっていたし、倭の小国のリーダーたちはそのことを重々承知していたから、中華パワーがダイレクトに押し寄せるのを、朝鮮勢力を緩衝力にすることで避けようとしていたのでもあろう。出先機関としての「任那日本府」がつくられたのも、そのせいだった。倭の連合体の消長と半島の帰趨はまさに一衣帯水だったのである。

一方、国内事情は国内事情として、北九州から山陽山陰をへて畿内にいたるベルト地帯で、さまざまな勢力地図が頻繁に動いていた。その推移や変遷は、しかしわが国の同時代史料には綴られてこなかった。のちのちの『記』『紀』や風土記などで後追いするしかない。

中国の史書だけで推移と変遷を再現するだなんて、なんらわが国独自の観察による決定打が放てないのだから古代史好きにとっては残念至極だが、長らく文字をもっていなかったわが国ではそんな不如意の事情が、卑弥呼や邪馬台国の時代においてもまだ続いていて、いったい倭国連合体が出現したのか、倭国という小国が抜きん出て覇権に向かったのか、ヤマト国家を意図したのは卑弥呼以降の大王(おおきみ)のうちのどの実在天皇なのか、いまだに結論が出ていないわけである。

ということは、どのように天皇一族が他の豪族を抑えて凱歌をあげたのかが、なかなかわからないということになる。その一族が「アマテラスを奉じた天孫族」だったとしても、そのとことを示す『記紀』の記述を立証できるエビデンスが、どうにも足りなすぎるのだ。アマテラス→ホノニニギ→ヒコホホデミ(山幸彦)→ウガヤフキアエズ→イワレヒコ(神武天皇)という系譜を示す材料が足りなすぎるのだ。

おまけに2代綏靖天皇から8代開化天皇までの実在性は乏しく、やむなく「欠史八代」とされているのだから(→そのため神武の存在もぶっとんでいるのだから)、そもそもの天孫一族の立ち上がりの事情が歴史に投影できないままなのである。

ぼくは、最初のヤマト王権の萌芽を担ったのは10代の崇神天皇(ミマキイリヒコ)とそのチームで、それを外交的に敷延したのは15代の応神天皇(ホムダワケ)のチームだろうと思っているが、吉村さんは少し慎重である。

それというのも当時の「原日本」に朝鮮半島の政治力学や交易力がどのくらい関与しているのか、崇神と応神をめぐる記述だけではそこの経緯がまだまだ見えきっていないからだ。

とくに公孫氏の帯方郡設置(→これは大きい)と北九州との関係、倭の諸国と加耶・百済・新羅との関係、および出雲や吉備の盛衰と初期ヤマト王権との関係がすこぶる重要なのだが、これらについては記紀神話の中に組み入れられて、応神期から仁徳期にまたがるさまざまな国内外の出来事の勃発として語られているにもかかわらず(神功皇后の三韓征伐など)、多くは物語ふうに語られているので、なかなか歴史学的な説明が一貫できないでいる。

これは中国の史書に記述がなく、古代朝鮮の史書は高麗時代12世紀編纂の『三国史記』、13世紀末の『三国遺事』などの後世のものになるので、われわれはいきおい『日本書紀』ばかりに頼ることになるのだが、それだけでは考古史料の不足もあって、韓倭のダイナミックな実態が浮上してこないのだ。

吉村さんは、倭韓の交流の中で「都市」が動いたことに注目した。この時期における「都市」とは「市をつかさどる」という意味だ。倭国は朝鮮半島と密接につながりながら、さまざまな「市」を都(つかさど)ることをもって、次のヤマト派による統一に向かっていったのである。

統一をめざした原日本はどんな統治力をもったのか。『三国志』魏志倭人伝に「大倭」という言葉が出てくる。「国々に市あり。有無を交易し、大倭をしてこれを監せしむ」と綴っている。大倭が諸国の市を管理していたらしい。この大倭こそ、和語による読み方はわからないのだが、ひょっとするとヤマトの原形のようにも思われる。

また一方、『三国志』烏丸鮮卑東夷伝には「大人」と「下戸」という身分があったと記されていて(奴隷もいた)、これらの身分を統括し、大倭をさらに強化さていったのが初期ヤマト政権の前身を形成したのだろうとも予想できる。予想はできるのだが、日本側にはこれらの推移を示す史料がさきほども述べたようにもっぱら『古事記』『日本書紀』『風土記』程度になって、これらと発掘史料との照合がなかなかベストマッチングには至らない。記紀以前に『天皇記』『国記』、また『帝紀』『旧辞』があったのだが(聖徳太子時代に編述された)、それらが焼失したり消失してきたのも痛かった。

それでも中国の史書と記紀の記述はつながらないのかというと、そんなことはない。吉村さんは『日本書紀』の編者が中国史書を読んでいて、「謎の4世紀」以前の邪馬台国の動向について、神功摂政39年条で「倭女王」の表記をもって卑弥呼に神功皇后をあてていることに注意を促している。日本の歴史編纂においては、中国史書はそこそこ参照されているはずなのだ。しかし、辻褄があわないところを合わせたふしもある。

たとえば神功皇后は14代仲哀天皇の皇后であって「倭王」ではないし、また倭人伝で「夫婿なし」と書かれた卑弥呼は独身であって、子供がいた神功皇后とは比定できない。加えて倭人伝が記す倭国の交渉相手は魏であるが、神功皇后の対外交流の相手は新羅や百済や高句麗なのである。

だから卑弥呼は神功皇后に比定できない(あてはめられない)ということになるのだが、書紀の編者は当時の天皇には男性しかいなかったため、あえて神功皇后を「倭女王」とみなしたのだったろう。

こういう「あてはめ」がいろいろおこっていて、そこが初期ヤマト政権の確立プロセスの経緯をさらにわかりにくくさせてきた。天孫一族の「計画」(→これがメイン・プロジェクトであるはずだが)は、歴史学的にはなかなか確定しにくかったのである。やむをえなかった。けれどもわかりにくいながらも、天孫一族をとりかこむ面々はヤマトによる統一を望んだか、もしくは葛城や大伴や物部や蘇我のように、統一政権の誕生を積極的に手伝っていた。

王権の担い手やその協力豪族の事績を象徴するものとして、前方後円墳などの巨大古墳がある。大王(おおきみ)一族とその協力者たちによるメモリアルなシンボルの造成だ。古墳は文書のようには詳細を語ってくれないが、古墳の形状は時代の大勢がどこに向かっていたかを告げている。

もともと古墳は死者を埋葬する高塚で、その中に棺を埋め、「不樹」だった。土盛りが最終仕上がりで、内部は封印され、のちのちになって鬱蒼とした樹木が覆った。当初から形もさまざま、竪穴・横穴もさまざまで、各地の古墳の総計はかなりの数になった。全国の古墳数は今日のコンビニ店数を上回る15万基に及ぶ。平均するとどれもが十数メートル以下の規模だったけれど、しかし王権派の古墳はこれらに別して、はるかに凌駕する巨大性をもってその権威を示した。

はたして王権の威力が同時代人たちにどれほど認識されていたのかはわからないが、巨大古墳はその権威が時(=うつし世)を超えようとしていただろうことは、われわれもピラミッドやミナレットの遺跡からその時の威容を感じるように、古墳を前にすると感じられてくる。前方後円墳はそういう古代ヤマト王権の凱歌なのであろう。ちなみにこんな句がある。「水軍の古墳見て来て雛の酒」(巌谷小波)、「われ佇ちて古墳の松や秋の風」(飯田蛇笏)、「壁画古墳人馬つちふるごとくなり」(野見山朱烏)。

そうした凱歌を告げる初期の巨大古墳に、大和三輪地域の纏向(まきむく)遺跡や箸墓(はしはか)古墳があった。モモソヒメの墓だろうとか卑弥呼の墓だろうとかと話題にされているが、断定はできていない。もし箸墓が卑弥呼に関係しているだとすれば邪馬台国は大和にあったということになるのだが、そうみなすといろいろ矛盾も出てくるので決められない。纏向が大物主信仰やモモソヒメと関連があるのなら、そこは崇神天皇の拠点だったということになるけれど、こちらも決定打は放てない。

とはいえ崇神の時代には、初期ヤマト王権の発動を感じさせる四道将軍による全国征討活動、戸口調査の実施、課役(調役)を試みなどがおきているので、吉村さんは崇神が「初代の天皇」としてのハツクニシラススメラミコトであるかどうかは確定できないにしても、ほぼそれに近い王権をもったのだろうという見解を示している。ただ『書紀』に「任那に朝貢していた」とあるのは、後世の編集だったろうと注記した。

もうひとつ、古墳以外に初期ヤマト王権の推移を示しているものがある。それは歴代の遷宮である。遺跡は残っていないほうが多いものの、記紀には王宮の変遷については必ずその記録が示されている。

日本の古代天皇は大和・難波・飛鳥・近江など、代々が宮都を遷(うつ)していた。ユーラシアやヨーロッパの各地の王都の変遷は(→ローマからアーヘンまで)、部族や権力者としての王が変更してガラリと拠点が変わるのでわかりやすいけれど、日本の場合は天皇一族とおぼしい者が一代ごとに新たな即位をするたびに王宮を遷している。なぜなのか。同じ地で建て替えるより移したほうがさまざまなコスパがいいという実用的な理由もあるだろうけれど、おそらくは、①父子の別居が習慣になりつつあった、②死の穢れを転地によって浄めた、③即位のもつ「あらたまる儀式性」を告示したかった、といったことが重視されたのだろうと思われる。

倭国では王宮のことを「宮」と呼んできた。「御屋」(屋の美称)である。その宮があるところが代々の「宮処」(みやこ)だった。宮づくりにはそのつど名代(なしろ)や子代(こしろ)の部民が招集され、白髪部(しらかべ)、伊波礼部(いわれべ)、蝮部(たじひべ)、刑部(おさかべ)などの名をもらって、雑務・供膳・警護などをまっとうした。

王宮建設は王権の組織づくりへの着手でもあったのである。しかし、初期古代王権においてはそれが地域の拠点化にはつながらなかったようだ。吉村さんは、ヤマト政権は特定の地域を政治的・経済的な基盤にできなかったと見ている。特定の地域に腰を下ろしたのは平城京や平安京になってからなのである。

初期王権が「ヤマト」政権と呼ばれるのは、最初期の王宮が「大和」地域の近場(ちかば)での遷宮によって動いていたからである。崇神・垂仁・景行の3代の王宮は磯城(しき)の瑞籬宮(みずがきのみや)、纏向の珠城宮(たまきのみや)、日代宮(ひしろのみや)というふうに、三輪信仰が及ぶ程度のかなり狭い地域で移動した。この近場での集中が各地の征討のたびに政権が動揺してしまうことを防いだともいえた。

たとえば崇神天皇は神人分離を思いたって、祖国の霊を主宰するアマテラスを王権の地から離し、ついでは四道将軍を各地に派遣して、最初の王権一族が三輪信仰の地域とともにあることを知らしめた。

次の垂仁天皇のときは狭穂彦(さほひこ)の反乱がおこり、北部勢力とのあいだで多少の争いをおこしたようだったが、これを治めると、続く景行天皇の時期には『日本書紀』は遠征軍が九州→畿内の各地を征討したこと、『古事記』ではそれが主にヤマトタケルの活躍だったことが語られるように、大和や河内に王宮を構えた一握りの初期政権が、遠方の各地をコントロールするという機能を発揮したのだった。

各地の制圧はこのあと国造(くにのみやつこ)と県稲置(こおりのいなぎ)の設置となって、王宮を大きく移動させずとも地域管理ができる準備を整えるほうに向かっていった。つまりは「ヤマト」のセンター化が進んだのである。いわば王権のホールディング・カンパニー化であった。

センター化(ホールディングス化)にあたっては渡来部族による技能や思想が加味された。おそらくは応神~仁徳期にその試みが飛躍的に促進し、次々に渡ってきた秦氏(はたうじ)、東漢氏(やまとのあやうじ)、西文氏(かわちのふみうじ)らの渡来部族が定住し(帰化し)、かれらは代々の王権のなにがしかのブレーンとして、またイノベーティブな技能集団として組み込まれていった(→弓月君による集団渡来もこの嚆矢のひとつだった)。

ヤマト王権ではこれらの帰化を「王化」とみなし、古語では「まうく」と呼んだ。王化は中国では冊封体制に入れることを意味したが、日本では蝦夷や隼人を服属させることも王化で、ヤマト王権のガバナンスが及ぶところを「治天下」あるいは「御宇」(あめのしたしらす)と認識することをもたらした。

この認識は、のちに徳川期の山鹿素行の『中朝事実』など以降は、東アジアのコアコンピタンスを日本が担うことによって、周辺国を五族協和させたり八紘一宇をしらしめることが王化であるとみなされる。王化思想の変遷は日本の東アジアにおける立ち位置の変遷を物語っている。

5世紀は「倭の五王」が南北朝の宋からの冊封授爵を求めつつも、総じては雄略天皇の治天下が胎動した時期になる。初期ヤマト王権が東アジアの権威の傘下で組み立てられようとしていた時期だ。

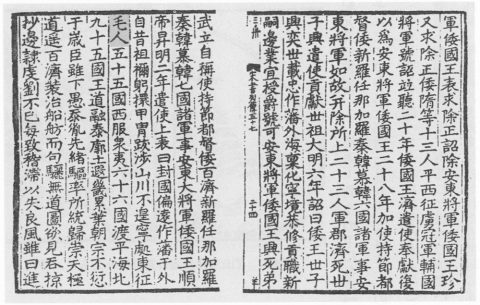

讚・珍・済・興・武の五王がどの天皇であったかは、武(ワカタケル)が雄略天皇であることを除いて確定していないが、讚・珍は「安東将軍・倭国王」の称号を、済と武は最初は「使持節・都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事・倭国王」を、ついで「安東大将軍」の称号をもらっている。

使持節という称号は、中国天子の君命を受けたという証拠の節(しるし)をもっている監督官という意味、安東は東日本を治めているという意味で、これが西日本であれば平西将軍となった。注目すべきはここに「倭国の王は百済を管轄してよろしい」という称号が入っていないということだ。宋にとって百済をどう左右するかが微妙な時期だったのである。その管轄権利をおいそれと倭国に委ねる気はなかったのである。

こうした「授爵」の事情を見ると、倭の五王が百済をはじめとする半島の経営に強い関心をもっていたこと、とくに任那に執着していたこと、しかしながら中国側はその事情をよく見極め、倭から百済を外し、任那までは認めていたこと、また対馬や北九州などの西日本ではなく東日本でがんばってていなさいと律していたことなどが伝わってくる。

倭国の管理体制について、中国からのヒントをもらおうとしていたことも特筆される。武(雄略)は「開府儀同」三司の設置を希望したのだが、これはそういう名の役所をつくりますと要望したことにあたるのだが、当時の王権はそんな組織の仕立ても中国の権威を投影させようとしたのだった。吉村さんは、そこには初期ヤマト王権が「人制」(ひとせい)による職掌分担を試みていたことがうかがえるとした。

倭の五王の狙いは半ば成功し、半ば挫折する。とくに任那の経営がうまくいかない。任那は加羅諸国とともに「加耶」と総称された半島南端の地域だが、そこは鉄の一大産地として倭国にとってはことさら重要で、なんとかヤマト交易圏に立脚させたかったのだけれども(1491夜『古代の日本と加耶』参照)、それが容易ではない。

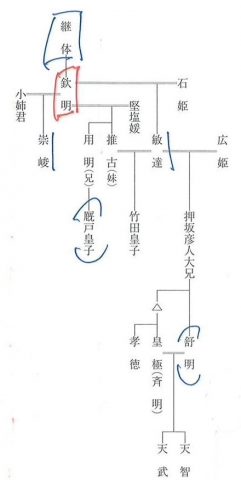

ここに登場してきたのが、子がいなかった25代武烈を継いだオオド王(男大迹)こと継体天皇である。オオドは越前と近江と密接なつながりのある応神5世の血筋の者で、自身が天皇の座に就くことなど思いもよらなかったのだが、大連(おおむらじ)の大伴金村(かなむら)が物部麁鹿火(あらかひ)と相談して、。オオドの即位を促した。継体は大和の盤余(いわれ)に遷都するのに20年をかけている。

継体が26代の天皇になったことについては、以前からその出自と活動の特異性ゆえに「王権の纂奪」とか「万世一系の変更の画策」とか「越前王朝の出現」と言われ、その風変わりな特徴が取り沙汰されてきた。実際にはどうだったのかはあきらかではないが、ぼくは日本海-琵琶湖-宇治川-淀川-大阪湾-瀬戸内海をつなぐ「水系の天皇」としての側面を、もっと強調して語ってもいいのではないかと思ってきた。

新たなリーダーシップを嘱望された継体ではあったが、運悪く、百済が「任那4県」の割譲を求め、この交渉に当たった大伴金村は首尾をまっとうできずに4県を明け渡し、その手際の悪さで失脚した。

日本府の縮退や撤退の動向を前にして、継体は近江毛野を6万の兵士とともに加耶に差し向けようとするのだが、筑紫の磐井が新羅と組んでこの百済と倭国のアライアンスを阻んで乱をおこした。磐井の乱は1年に及び、やっと物部麁鹿火をして討伐させた。

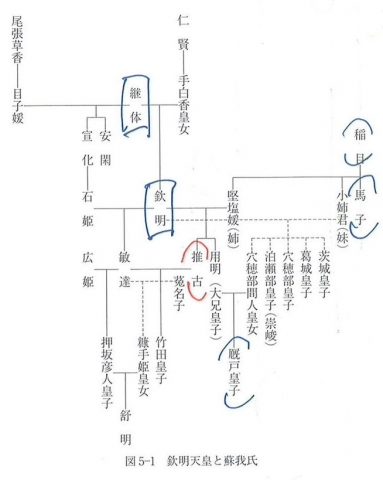

そんなことで継体の治世はめざましい成果が思いのほか乏しく、むしろ百済によるの倭国接近が目立ったのである。任那割譲を得た百済の聖明王は倭国のもとに五経博士をおくり、続く欽明天皇のときには仏像や経典を提供してきた。倭国はヤマト王権を確立する直前、仏教の洗礼を受けることになったのだ。この「任那の放出」と「百済からの儒教と仏教のプレゼンテーション」は、まことにドラスチックな交換だった。

この日済間(日本と百済の間)におこった交換ニュームーブメントに真っ先に対応してみせたのが、そのころ台頭していた蘇我稲目とその子の蘇我馬子だった。馬子はさっそく氏寺をつくり、娘を出家させ、仏教による政権の強化を牽引した。馬子は嶋の大臣(しまのおとど)と呼ばれ、敏達・用明・崇峻・推古の4代をサポートした。一方、古来の神祇や言霊わ奉ずる物部尾興(おこし)とその子の守屋は、渡来した仏教信仰を「蕃神」(あだしのかみ)によるものとみなし、ここに崇仏派と神祇派が争うことになった。

ここから先のことは中学生にもよく知られている。厩戸皇子が登場し、馬子と組んで物部を撃破して、推古女帝を迎えて聖徳太子が十七条の憲法を謳って、ここに「日出る処の天子」による新たな王権が自立していったのである。飛鳥の都と遣隋使の時代の到来だ。

そうなったのは蘇我氏の仏教を背景にした権勢力と太子の独創的な施政力が格別であったことが大きかったせいではあるが、実際には東アジアにおける巨大な隋唐帝国の出現、その高句麗攻め、百済の後退、その百済による倭国への援助依頼、依頼に応じた斉明天皇時代の海洋進出の失敗(→白村江の敗北)という一連の他動的孤立化が導いたことでもあった。

それでもヤマト王権は、結果的には冊封体制をかいくぐって自立していったのである。中国が隋唐帝国という空前のアジア大国になったことにもとづく「やむなき自立」であった。自立してもなんとかなるという判断は聖徳太子の英断によるのだろうが、ぼくは遣隋使の小野妹子や遣隋使と遣唐使を体験した南渕請安らが繁栄する中国の実情を観察していたことが、かなり大きかったと見ている。

いま、われわれは古代ヤマト王権の上に居座っている。その消長と盛衰はまことにおぼつかないものであったにもかかわらず、ヤマト王権はその後の1500年以上にわたる「日本国」のアーキタイプと、いくつかのプロトタイプをつくってみせたのだ。

しかし、それは単一なものではない。複合的なものだ。われわれが居座っているプロトタイプはたんなる天皇制の座のことではないと言うべきだ。そこには稲と鉄と馬と漢字を輸入しての試みも、中国のレジティマシーを借りて冊封を希った「倭の五王」の試みも、加耶や日本府を出店として百済と共同経営をしてみようとした試みも、仏教という外来宗教を日本化(ヤマト化)してみた試みも、みんな入っている。多様なプロトタイプの組み合わせによって、われわれは「日本の原型」をつくったのだ。

かつてぼくはそれを、『日本という方法』(ちくま学芸文庫)では「外来コードの組み合わせによる内生モードの編集体制」というふうに説明した。ということは、日本には何かの“国柄”に関するオリジナル・モデルが先行していたのではなかったということだ。その大きな立体切断面のひとつがヤマト王権なのである。

今夜の千夜千冊では、本書に書かれた多くの歴史的必然をほとんど紹介できなかった。あまりに多彩であるからだ。できれば吉村さんの多くの著書をもって、とくに『古代天皇の誕生』(角川ソフイア文庫)などを補って、さらに充実した原日本の紆余曲折を理解していただきたい。ときにはBS・TBS『一番新しい古代史』を覗いてもらうのも手助けになるだろう。関口さん、こんなところでよろしかったですか。

⊕『ヤマト王権 シリーズ日本古代史②』⊕

∈ 著者:吉村武彦

∈ 発行者:岡本厚

∈ 発行所:株式会社岩波書店

∈ 印刷所:理想社

∈ カバー:半七印刷

∈ 製本所:中永製本

∈ 発行:2010年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに――奈良人からみた「いにしえ」

∈ 第一章 東アジアの倭・倭人・倭国

∈∈ 1 「楽浪海中倭人あり」―中国からの視線

∈∈ 2 「魏志倭人伝」と邪馬台国

∈∈ 3 邪馬台国とはどんな「国」だったか

∈ 第二章 ヤマト王権の成立

∈∈ 1 ヤマト王権のはじまり

∈∈ 2 初期のヤマト王権

∈∈ 3 「謎の四世紀」

∈ 第三章 東夷の小帝国と倭の五王

∈∈ 1 朝鮮半島へのまなざし

∈∈ 2 宋の建国と倭の五王

∈∈ 3 鉄剣銘文が語るワカタケル

∈∈ 4 「記・紀」の王宮・王墓からみた五世紀

∈∈ 5 朝鮮半島から移住してきた技術者集団

∈ 第四章 継体天皇の即位と伽耶

∈∈ 1 新王統の誕生

∈∈ 2 伽耶の盛衰と百済

∈∈ 3 継体没後の新天皇

∈∈ 4 地方の反乱と国造制

∈ 第五章 仏教の伝来と蘇我氏

∈∈ 1 欽明朝の成立と蘇我氏

∈∈ 2 大伴氏と物部氏

∈∈ 3 仏教の伝来と受容

∈∈ 4 崇峻天皇の暗殺

∈∈ おわりに――「飛鳥」以前、日本列島の文明化の時代 参考史料

∈∈ 図版出典一覧

∈∈ 参考文献

∈∈ 略年表

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

吉村武彦(よしむら・たけひこ)

1945年、朝鮮大邱生まれ。京都・大阪育ち。1968年、東京大学文学部国史学専修課程卒業、同大大学院国史学専攻博士課程中退。現在、明治大学文学部名誉教授。専攻は、日本古代史。

著書─『日本古代の社会と国家』(岩波書店)、『日本社会の誕生―日本の歴史1』(岩波ジュニア新書)、『聖徳太子』(岩波新書)、『日本の歴史3 古代王権の展開』(集英社)、『古代天皇の誕生』(角川選書)、『列島の古代史』(共編著、全8巻、岩波書店)ほか。