祈りの心

木下晋 画文集

求龍堂 2013

編集:鎌田恵理子 協力:土方明司・杉本積・富田智子

装幀:江森洋

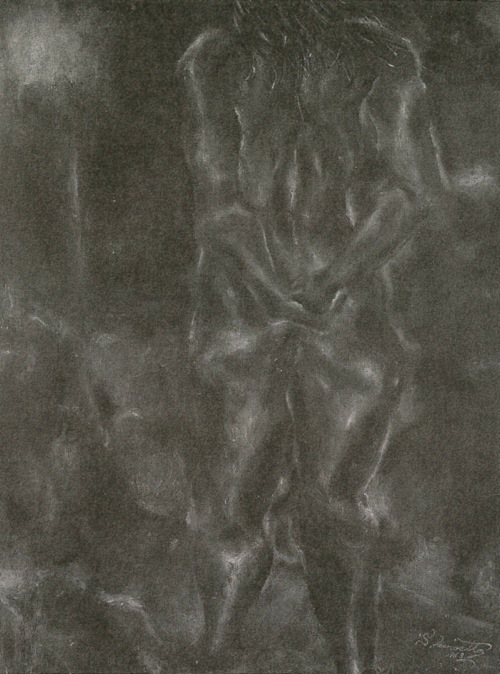

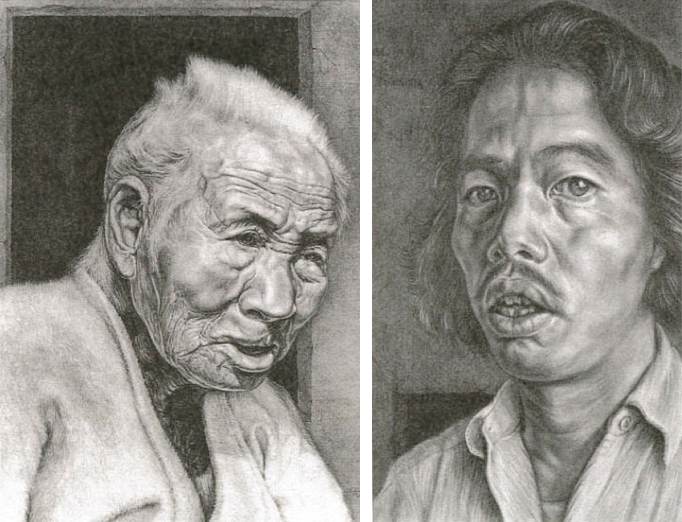

木下晋が描いた「母」と「桜井さん」である。

ぼくがハンセン病の制圧活動の一端に

深入りすることになったのは、

この数枚の絵とテレビドキュメンタリーと

日本財団の笹川陽平からの依頼による。

では、いったい画家木下晋とは何者なのか。

その「母」とは、「桜井さん」とは何者なのか。

そして歴史の宿痾のごとくに扱われてきた

ハンセン病(癩病)は、今日のわれわれに対して、

何を突き付けているのか。

そこには業病・差別・スティグマの訴えがある。

すべては、そこからなのである。

一冊の画文集を通して、ぼくは今夜、

その茫然たる端緒に立ってみたい。

すべて「さん」を付けたいのだが、あえて敬称略で書く。

かつて洲之内徹(672夜)は、木下晋の絵を「凝視と放心」というふうに名付けた。モノトーンな油彩画だ。木下は瞽女(ごぜ)の小林ハルや谷崎(60夜)の『痴人の愛』のナオミのモデル和嶋せいの絵を描いていた。二人とも老婆。変わったモデルだ。洲之内はそのようなモデルを描いた絵に「人間が自分の生存に対して抱かされている恐怖」を見いだした。

木下は1947年に富山市内に生まれたが、すぐに郊外に移った。台所の不始末による出火をおこし、一家が周囲の目から逃げるように呉羽山麓の部落に引っ越したからだ。3歳の時だった。呉羽の日々はあまりの極貧が続いたため、幼い弟が餓死した。

このあたりで母親がおかしくなった。長男の手をとって放浪をくりかえす。ほとんど無一文の母だったので各地の寺の軒下などに起居し、村々で喜捨をうけていたらしい。ときどきは戻ってくるが、追いかけようとするとまた逃げるようにどこかへ出ていってしまう。木下はそういう母を恨んだ。

木下は中学2年のときに富山の大瀧直平が絵を教える公開市民教室に通い、油絵を学習した。早くに才能を見せていたらしい。大瀧は彫刻家の木内克を紹介し、木内が画家の麻生三郎を紹介した。木下は上京するたびに麻生の絵画指導をうけた。滝口修造にも会った。

1963年の農業高校1年のとき、『起つ』が自由美術協会展に入選した。絵の具が買えなかったのでベニヤ板にクレヨンで描いた。麻生は16歳の未知の才能の開花に目を細め、美術業界はその早熟に驚いた。しばらく団体展に出品し、主体美術などにも属したのだが、組織の上下関係に嫌気がさして離れた。それとともにスランプがやってきた。

そんな木下がやっと個展を開いたのは1975年のことで、これを支援したのが洲之内徹の現代画廊だった。のちにその当時の絵のことを、木下は「自分の中で自分を食べるような絵ばかり描いていた。他者に向かっていなかった」と述懐する。

そんな木下晋の名が広く知られ始めたのは40歳をすぎてからだ。他者に向かったのである。ひとつには和嶋せいや小林ハルや祖母を描いた。ひとつには湯殿山注連寺の天井画を引き受けた。そしてひとつには失踪していた母と再会し、しばらく同居するようになった母を克明に描いた。

この前後に鉛筆画が生まれた。鉛筆による母の肖像画は反響を呼んだ。母を描くにあたってはニューヨークの荒川修作のアドバイスもあったらしい。

木下はずっと母とのあいだの確執に悩んでいた。その母はやがて交通事故で亡くなるのだが、木下は母とのそうした辛い日々を10Bから10Hまでの鉛筆を絶妙に駆使して、合計22種類の絵に仕上げていったのだ。そうしているうちに長きにわたった確執が薄らいでいったという。

鉛筆画は凄まじかった。母親の皺は巨魁な山脈のようにも、深く抉られた渓谷のようにも見えた。

昨年(2012年)、それらが展示された。ぼくは平塚美術館には行けず、その後に巡回された足利市立美術館に足を運んだのだが、目を近づけて何度も凝視して見たにもかかわらず、ほとんどアタマが混乱して、突き刺さってくるものが多すぎて、何の回収もできなかった。

ジョン・ラスキン(1045夜)を唸らせるにちがいない克明な岩石描写のようでもあり、ディディエ・アンジューの「皮膚-自我」(1501夜)への挑戦のようでもあり、ドストエフスキー(950夜)のゾシマ老人の深刻な所見のようであり、維摩居士の黙撃のようでもあったからだ。

こうして木下はついにハンセン病の「桜井さん」を描くことになる。

2005年、木下はハンセン病に冒されてきた桜井哲夫を描く決心をした。桜井は本名を長峰利造という。津軽でリンゴ園をしていた家に生まれ育ったのだが、17歳で発病した。

青年になりつつあった桜井は進学をあきらめ、草津の国立療養所「栗生楽泉園」に入所させられた。「らい予防法」による隔離政策だった。それが生涯の宿命となった。そのまま60年以上を療養所6畳の部屋でずっと暮らすことになったのだ。途中、昭和28年に失明した。

22歳のとき、桜井は療養所の中で真佐子と結婚した。ハンセン病患者は結婚するときは断種手術をしなければならなかった。女性なら不妊手術だ。療養所には「国民優生法」が拡大解釈されて適用されたのだ。それが結婚の条件だった。桜井は断種手術するのだが、失敗だった。6年すぎて、真佐子は妊娠した。法は6カ月の胎児を殺した。桜井は殺された胎児に「真理子」という名を付けた。やがて26歳で妻の真佐子が死んだ。

50歳をすぎて、桜井は詩を書きはじめた。書くといっても、ペンを持てず、発音も甚だ不明瞭な桜井は、週一回、代筆者が来る日まで、アタマの中で言葉を紡ぎ、推敲し、その言葉たちをなんとか保存しておくのである。

こんな詩をものしている。第1詩集『津軽の子守唄』に収められた「天の職」という詩だ。

おにぎりとのしイカと林檎を包んだ唐草模様の紺風呂敷を

しっかりと首に結んでくれた

親父は拳(こぶし)で涙を拭い

低い声で話してくれた

らいは親が望んだ病いでもなく、お前が頼んだ病気でもない

らいは天が与えたお前の職だ

長いながい天の職を

俺はすなおに務めてきた

呪いながら、厭いながらの、長い職

今朝も雪の坂道を務めのために登りつづける

終わりの日の喜びのために

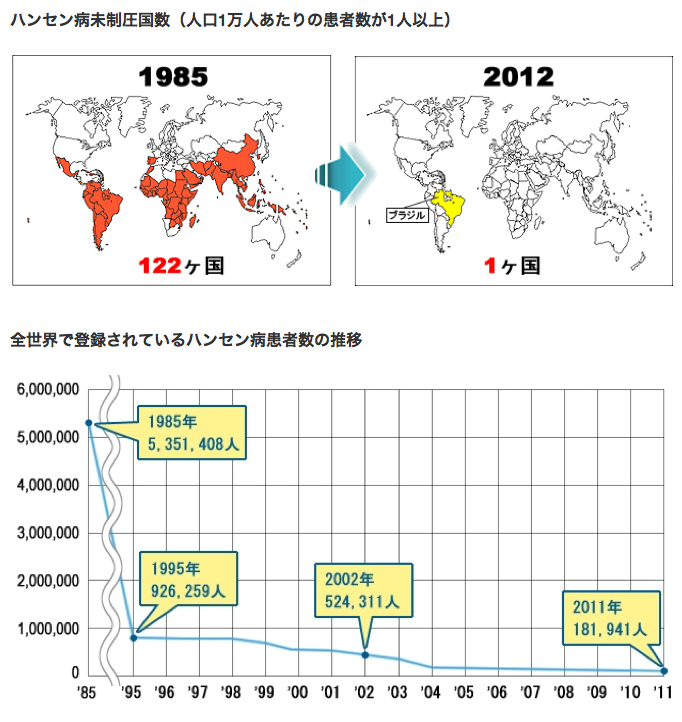

その後、ハンセン病は薬剤の組み合わせによる特効治療法ともいうべきMDT(後述)を服用することで、完治するようになった。けれども体中の変形はそのままなのである。この元ハンセン病患者の桜井哲夫を、木下は描くことに決めた。その理由の一端をこういうふうに書いている。

「暗い部屋のすみにうずくまる桜井さんの小さな背中をみたとき、はかり知れない孤独が見えた。その孤独っていうのは、自分や世間が普段つかっている孤独なんてものではない。全く質の違うもの。私はこの孤独の背中をもつ人を、これまで二人見てきた。それは、小林ハルさんと自分の母親だった。私はどうしても桜井さんの孤独を知りたくなってしまった」。

桜井は言下に木下の申し出を断った。木下はそれでも「描かせてほしい」と依頼。

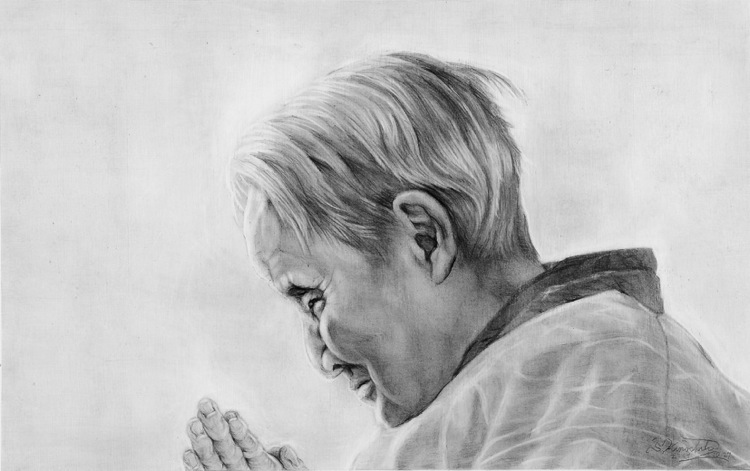

それから1年ほどたって、桜井は「二人だけで会いたい」と言ってきた。「どうせ死ぬんだから、絵を描いてもらったほうがいいかもしれないと決断できた」というのだ。木下は桜井の合掌する姿を正面から描いた。

こうして木下は、目がなく、鼻が潰れ、指がない桜井哲夫を克明な鉛筆画に丹念このうえない手法によって、次々に結晶させていった。その桜井の第4詩集『タイの蝶々』の「おじぎ草」には、なんとも譬えようのない哀切が出入りする。

夏空を震わせて 白樺の幹に鳴く蝉に

おじぎ草がおじぎする

包帯を巻いた指で おじぎ草に触れると

おじぎ草がおじぎする

指を奪った「らい」に 指のない手を合わせ

おじぎ草のようにおじぎした

ハンセン病(Hansen's disease)は人類を苦悩と差別のどん底に落としてきた病気である。1873年にノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンによって抗酸菌の一種である「らい菌」(Mycobacyerium leprae)が発見されたものの、治療薬がなく、長らく不治の病とされてきた。

病名もずっと「癩病」(leprocy)あるいは「レプラ」(lepra)というふうになっていたが、欧米では1952年にアメリカ医師学会が「ハンセン病」と呼称することを提案した。日本では療養所入所者を中心に差別的な歴史背景をもつ癩病という名称を変更したいという動きがあったにもかかわらず、決定的にはならず、厚生省は「癩」を平仮名表記する「らい病」とするにとどめた。専門学会も「日本らい学会」と名のっていた。

ハンセン病が日本語正式用語となったのは、1996年に悪名高い「らい予防法」が廃止されてからのことだ。この時期をもって日本らい学会も「日本ハンセン病学会」になった。

ハンセン病の症状は末梢神経と皮膚に出るため、生命の危険がないかわりに外見上の著しい損傷があからさまになる。

一次症状は皮疹(斑状・結節・丘疹)をもたらし、軽度の神経麻痺がおこる。二次障害では、顔面神経麻痺による兎眼、三叉神経麻痺による角膜障害がおこるとともに(失明に至ることも少なくない)、神経の機能不全にともなって強度な神経痛が発症する。その激痛は体をかきむしるほどであるという。

脱毛、変形、足底の難治性潰瘍に進むことも多く、皮膚の発汗作用が阻害されるため、乾皮症にもなりやすい。手指と足指はまるで磨滅するかのような形状になる。木下が描いた桜井哲夫の合掌図は、その手を正面で捉えたのだ。

しかし、ハンセン病は遺伝病ではなく、法定伝染病でもない。感染病ではあるが、仮に1000人に感染がおこってもそのうちの一人が発症する程度であり、また「らい菌」の至適温度は30~33度なので、肝臓・脾臓・腎臓などに病変が生じても症状は出ない。

やがて治療薬が発見され、1941年にはプロミン(グルコスホン・ナトリウム)が、ついでタプソン(DDS)が経口授与できるようになり、1965年にリファンピシン(RFP)が「らい菌」を殺菌することがわかってくると、いよいよ1981年からはDDS、CLF(クロファジミン)、RFPの3種の薬剤を計画的に併用するMDT(多剤併用治療法)が確定して、ハンセン病は完治する病気となった。

しかしながら、このような薬剤の普及は長いハンセン病の歴史からすると、ごくごく最近のことなので、これまで多くの患者たちは悶え、苦しみ、その不運に嘆き続けたのである。加えて、その存在自体に、またその家族たちに、世間がスティグマ(烙印)を圧しつけていったのだ。

ハンセン病は長らく「癩病」として、東西の歴史のなかでずっと忌嫌されてきた。つねに偏見をもって見られてきた。「癩」や「レパー」は偏見と差別のための別称(蔑称)だった。

欧米には、「すでに聖書が癩者を汚れた病者として扱っていた」「そのくらい偏見と差別の歴史は古かった」という“通説”がある。実際には、聖書が癩病を特別視していたかどうかははっきりしていない。

旧約聖書七十人訳の『レビ記』や『出エジプト記』が、ヘブライ語「ツァーラト」にギリシア語の「レプラー」を与え、その後のラテン語も「レプラ」を使ったことが、さまざまな偏見を生む要因になったのだと推測されているだけなのだ。

おそらくはひどい皮膚疾患のことを総称していたであろう「ツァーラト」が、ギリシア語訳やラテン語訳で“癩病化”されてしまったのだ。

もっとも、こんなふうに書いているぼくも、かつては旧約『ヨブ記』(487夜)の記述は、“神が与えた試練”として想像を絶する地獄の苦しみのような皮膚上の病い「ツァーラト」の一端を暗示しているのかと思ったこともあった。しかし古代ユダヤの民が使っていた「ツァーラト」が、いったいどのくらい「癩」を暗示していたかは、どうにもわからない。

アレキサンダーのインド遠征によってヘレニズム世界に「癩」が入ってきたのだという医療史研究もあって、そうだとすると旧約に癩のことが残せるはずがないとも考えられている。

誤訳を通してであれ、『出エジプト記』のモーセをめぐる解釈はその後の歴史のなかで“定着”してしまった。

神がモーセに見せた奇跡のうちのひとつが、「主はモーセに言われた」「お前の手をふところに入れなさい」「モーセが手をふところに入れそれを出すと、手は癩にかかって雪のように白くなっていた」「神は奇跡をおこし、モーセの手を元通りにさせた」といったくだりになっていること、また、モーセが「患部をもつ癩者は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口髭を覆って“汚(よご)れた者、汚(けが)れた者”と呼ばわれる」と言ったというくだりになっていることが、これらの記述こそ癩をめぐる始原の解釈だとされてしまったのだ。

のちのちアメリカ現代文学の旗手ジョン・アップダイクが小説『あるレパーの記録』を世に問うたときは、『レビ記』『出エジプト記』だけでなく『ルカによる福音書』もまたレパーに関する記述をしていると主人公が説明したため、いっそう「聖書すら癩を差別した」というような見方が広まった。

ちなみに「レパー」は英語圏では差別用語として自粛されている。「癩病もち」といった意味になる。

あまり確証はないのだが、アリストテレスが「サテュリア」と呼んだ症状、ストラトンが「カコキミア」と呼んだ症状が、ハンセン病あるいは象皮病だったのではないかとみなされたこともあった。けれども、多くの事実はいまだ闇の中なのだ。

民族大移動と十字軍遠征後のヨーロッパ中世では、癩者の数がかなりふえていた。11世紀から13世紀がピークだったようだ。エルサレムには「ラザレット」がつくられ、ハンセン病患者が収容された。

いくつかの民衆図では、癩者は頭巾をかぶり、マントを着て手袋をはめ、鳴子と行器(ほかい)を持っている。行く先々で自分が来たことを知らせ、施しものを貰っているという図なのだ。

一部の教会で「癩者のミサ」がおこなわれていたことも知られている。癩者が生きながら埋葬される儀式だったようだ。チョーサー(232夜)の『カンタベリー物語』には癩者の世話をする修道士が出てくるが、ずっと癩者の数のほうが多かったというふうに書いてある。

さまざまな救済活動も試みられた。フランシスコ会はアッシジに「らい村」を建設し、ハンガリーのエリザベート聖女は救済活動を指導し、ラザロ看護騎士団はイギリス・フランス・スペインで慈善活動を展開した。

近代国家が確立すると、ヨーロッパ列強は本国においても植民地においても、癩病患者を隔離する政策をとっていったため、癩者は人目から遠ざけられ、病院や療養所に“幽閉”されるようになった。

都市や町の中の施設に収容されるだけでなく、ハワイのモロカイ島、フィリピンのクリオン島をはじめ、「島」全体を隔離療養施設とするところもふえた。隔離を免れた患者たちは、共同体を追われて行き場を失い、人里離れた土地に棲みついた。しばしば「ハンセン病コロニー」という。

そうしたなか、ハワイのダミアン神父やその使徒のジョセフ・ダットンのように、ハンセン病患者の手当と救済と支援に全生涯を捧げる一群も登場してきた。ダミアン神父はその途中、ハンセン病に罹った。

しかし初期のコロニーもその後の隔離療養施設も、むろん例外はあるのだが、今日では考えられないような差別と虐待と放置がおこっていた。その悍ましいほどの人権無視の実態と、難病救済に立ち向かった医師や民間活動者の軌跡については、原題を『私を閉じこめないで』(Don't Fence Me In : Leprocy in Modern Times)というトニー・グールドの大著『世界のハンセン病 現代史』(明石書店)に詳しい。

日本の「癩」についての記述も古い。『日本書紀』や『令義解』には「白癩」(びゃくらい・しらはたけ)の記述があり、不治の病いとみなされた。書紀では百済から白癩の者が渡来したというふうにある。

仏教界はこれを「業病」というふうに解釈した。前世からの宿痾(カルマ)による発病とみなしたのだ。このことは、日本では癩者を隔離することをしなかったにもかかわらず(隔離政策は明治以降のことだ)、「癩」が「ケガレ」(穢)とみなされたこと、および「非人」扱いをされたことと呼応した。

聖武天皇の皇后である光明皇后が法華寺の浴場にて人々を沐浴させていたところ、重度の皮膚病患者が千人目に来た。垢を擦り、膿を口で吸い出すと、男は体から光を放ち、阿閦如来となり消え去ったという説話を描いた。

そのような業病を心を尽くして癒そうとした者たちもいた。光明皇后が「施薬院」や「悲田院」をおこして癩者とともに湯浴をしたとか、患者の膿を口で漱いだなどの伝承的記述もあるが(『元亨釈書』など)、この事実は定かではない。

はたして「非人」がどのような範疇まで“認定”されていたかについても、まだ充分な研究がされてはいないけれど、かなり実態はわかってきた。『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)、千夜千冊『浅草弾左衛門』(1284夜)など、見られたい。

中世では、真言律宗の叡尊と忍性(にんしょう)による真摯な救済活動や、薬師寺の近くの西山光明院での癩者庇護などがよく知られる。

叡尊は四天王寺別当を務めて病人や非人からの帰依が多かった学僧である。忍性はその弟子で、叡尊教団の斎戒僧として西大寺の再建にかかわり、しだいに慈善活動や救済活動に徹するようになると、悲田院・施薬院・福田院の創設や再興を率先した。鎌倉の極楽寺でも癩者の救済をおこなった。

また『一遍上人聖絵』には、時衆にまじって非人や癩者が描かれているが、あきらかに区別した描き方をしていた。これらはいずれも歴史的史実だろうと言われている。

その後、癩者の動向は説経節の『しんとく丸』(身毒丸・俊徳丸の物語=高安長者伝説)や『小栗判官』(餓鬼阿弥の小栗と照手姫の物語)にもあらわれ、民衆の語り継ぐところとなった。

各地を放浪する乞食(かたい・かったい)伝承と習合したところも多く、説経節はさまざまに換骨奪胎され、能の『弱法師』や歌舞伎の『摂州合邦辻』ともなった。いずれも嗚咽と涙をさそう物語である。その内容については、説経節についての感想を書いた千夜千冊307夜を読まれたい。

なお、『弱法師』は折口信夫(143夜)の小説『身毒丸』、三島由紀夫(1022夜)の近代能楽集『弱法師』、寺山修司(413夜)の戯曲『身毒丸』にもなった。

しかし、日本の「癩」が決定的に差別の対象となっていったのは、なんといっても明治以降のことなのである。

癩者を放置しているのは文明国ではないという判断から、患者を強制的に隔離させるようになったのだ。明治40年(1907)には「癩予防に関する件」という法律を、昭和6年(1931)には「癩予防法」を制定し、ほとんど強引に在宅患者を療養所に“入院”させた。

無癩県運動もおこった。県内から癩病をなくそうというのではない。癩者を摘発するようにして強制入院させるのである。このことは家族や親類縁者にスティグマを負わせていった。このような「近代化と癩病」の関係については、澤野雅樹の『癩者の生―文明開化の条件としての』(青弓社)が痛ましくも詳しい。

癩者の日々を訴える者の活動もある。文芸化もされた。なかでも北条民雄の名作『いのちの初夜』が出版されたことが大きい。「癩病院」に入る前後の絶望的な心境を、克明な経緯とともに綴ったもので、高校時代に初めて読んだときは、手のひらにのるほど短い小説でありながら、何度も躓いてしまった。

併合中の朝鮮京城に生まれて徳島に育った北条(本名はあかされていない)は、昭和8年(1933)に発病して、翌年、すぐさま多摩東村山の全生園に収容された。この作品はそのときの恐ろしい体験を綴ったものだ。何度も死にたくなる主人公の尾田と、「癩者として生きることだ」と言う先輩入居者の左柄木との壮絶な会話を通し、最後の一行で尾田がやっと生きる決断をするという筋立てになっている。

北条は入園後に作家活動を始め、そのひとつ『間木老人』が川端康成(53夜)によって認められると、3年後の『いのちの初夜』で第2回文学界賞をとった。川端の奔走によるものと言われる。その後も『癩家族』『癩院受胎』などを発表したが、結核のため23歳で夭折した。

もう一人、注目すべき癩文芸者がいた。昭和7年に栗生楽泉園に入った明石海人だ。明石はその後は長島愛生園に移って歌人となり、慟哭するほど美しい歌を数々詠んだ。現代歌人で明石の影響をうけた者は少なくない。

みめぐみは言はまくかしこ日の本の癩者に生まれて我が悔ゆるなし

そのかみの悲田施薬のおん后いまも坐すかとをろがみまつる

梨の実の青き野径に遊びてしその翌の日を別れきにけり

拭へども拭へども去らぬ眼のくもり物言ひかけて声を呑みたり

歌集『白描』(岩波文庫)には、「癩は天刑である」「深海に生きる魚族のように、自ら燃えなければどこにも光はない」「人の世を脱(の)がれて人の世を知り、骨肉と離れて愛を信じ、明を失っては内にひらく青山白雲を見た」「癩はまた天啓でもあった」とある。ものすごい言葉だ。

ちなみに島木健作や織田作之助(403夜)の作品にも「レプラ」という言葉が見える。

ハンセン病患者による文芸活動は戦後になってもふえつづけた。みんな隔離者として執筆投稿をしつづけたのだ。2002年からはそれらを集大成した『ハンセン病文学全集』(皓星社)が刊行されている。すでに10巻に達した。加賀乙彦・大岡信・ 鶴見俊輔らが解説にあたった。

一方、松本清張(289夜)のベストセラー『砂の器』も、ハンセン病を「業病」として扱った。その作品中の表現にはいくつも問題があると指摘されたが、清張はこのことについて弁明をしなかった。

野村芳太郎の同名の映画では、シミのあるメイク、ぼろぼろの衣裳、脱げそうな手袋の表現などによってハンセン病の「姿」と「手」を暗示的にあらわしていた。これらは昭和15年の『小島の春』や昭和30年の『ここに泉あり』と共通する映画表現の紋切り型だった。

最近では、宮崎駿が『もののけ姫』にはタタラ場を象徴的に扱い、そのタタラ場に包帯で全身をおおった病者を登場させた。エボシ御前はかれらは「業病」の持ち主なんだと説明する。それ以上の説明も表現もないのだが、宮崎はスタッフたちに、しばしば「全生園に行ってごらん。それまでの人生観が変わるから」と言っていたという。

以上のごとく、ハンセン病の記録や表現は、つねに世を憚り、世に憚られてきたのである。その全貌は安易に語れず、また尽くそうとしたとしてもついにその全貌をあらわさないだろう。

というわけで、これで少しは不束(ふつつか)な露払いができただろうが、木下晋が鉛筆で究極的に描出した桜井哲夫像は、かつて日本が描いてきた肖像画の極北に位置するものだったのだ。そこにはこれを見る者を瞬時に沈黙させ、ついては人間存在の深遠を覗かせるものがあった。

昨年の5月、NHK日曜美術館で「孤独 闇 そして光を」が放映された。木下晋の特集だった。町田の公団住宅に住む64歳の画人木下の日々と絵を追ったもので、この収録の前になくなった桜井哲夫を、木下がどのように追慕しているのか、万感迫ってあまりあった。

さっそく平塚美術館に行ってみたかったが叶わず、先にも書いたように足利市立美術館に巡回されたほうを見た。この地は失明した小川正子(中辻正子)の生まれ故郷なのである。ぼくが子供時代から憧れていた親戚のお姉さんだった。セーラー服が美しかった。その後、全盲の小川光一郎に嫁ぎ、まもなく失明した。そんな足利の地で木下の絵を見たこともあって、どうしていいかわからないほど衝撃を受けた。

かくしてそれ以来、ハンセン病がかかえた「異形の沈黙」がどうしても気になるようになったのである。それがどういう「負の質量」をもっているのか、それとも「未知の饒舌」を秘めているのか、いまは問えない。しばらく、何か自分なりの作業を通して、このことに向かい合わなければならないだろう。

本書の画文集に、木下は次のように書いている。なるほど、そういことか、そういうことだろうと、得心できた。

「桜井さんは酒が好きだった。酒を飲みながらいろいろな話をしてくれた。声帯がなくなってしまっているから、腹式呼吸で話すのだけれど、普通10分もするとクタクタなはずなのに、20分も30分も話をしてくれる。私はその間、デッサンをとったり、写真を撮ったりはするけれど、なによりも話を聞いていた。そしてその会ったときの印象を家に帰ってから作品に起こした」。

画文集は平塚美術館の展覧会にそって求龍堂がまとめた。編集構成にあたったのは鎌田恵理子である。ぼくの全集「千夜千冊」の担当者であり、『切ない言葉』『危ない言葉』(求龍堂)などを作ってくれた。いまは青幻舎に移っている。

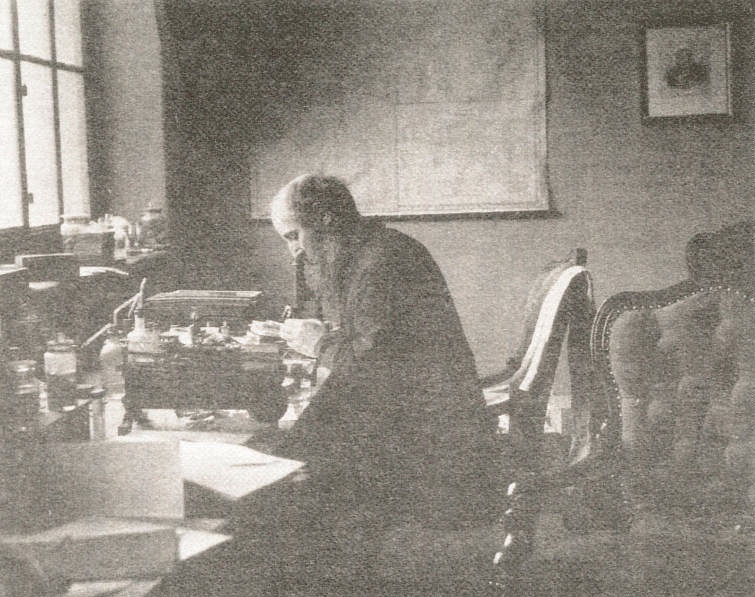

ところで昨年の秋、ぼくは笹川陽平から「ぼくとぼくの父と、日本財団によるハンセン病制圧の本づくりをしたいのだが、手伝ってほしい」と頼まれた。「ぼくの父」というのは笹川良一のことだ。

笹川親子と日本財団がハンセン病の撲滅と制圧のために大量の資金を提供し、MDTの無料配布を敢行し、世界各地のハンセン病コロニーや療養所をくまなく訪れていたことは知っていた。しかし、なぜそのことについてのサポートをぼくに頼んできたのか、まったく見当がつかなかった。

たんに編集の腕を見込まれたのだろうと思うことにしたが、それにしてもハンセン病の「異形の沈黙」に耳を傾けようとしていたところへ、こともあろうに笹川陽平の仕事を編集することになるとは、なんとも名状しがたい“不慮の重圧”といったようなものを感じざるをえなかった。

資料の点検から映像収録まで、仕事は多岐にわたりそうなので、一人でできるものではない。断るかどうか、迷った。スタッフに相談したところ、松岡さん次第です、だった。受けることにした。事情をゆっくり説明し、次のようなチームとした。

世界各地の同行取材の映像は太陽企画の幅千花と太田剛に、編集執筆は太田香保・三浦博史に、版元は幻冬舎の見城徹と舘野晴彦と大島加奈子に、新たに制作することになったドキュメンタリー映像はテレビマンユニオンの田中直人と浅野直弘に頼んだのだ。

日本財団は公益財団法人である。会長の笹川陽平だけでコトは動かない。尾形武寿理事長以下の財団幹部の了解をとることにした。快諾してくれた。最もややこしいコーディネーションのすべては、笹川親子二代の通訳と翻訳を担当してきた武部恭枝が引き受けてくれた。

難関は愛嬌と寡黙とが入りまじる笹川陽平とのセッションだった。とことんハンセン病制圧のための活動に全身を投じて世界各地のコロニーを飛びまわっているのに、その奥にひそむ決断の様態がなかなか言葉として引き出せない。

父親がA級戦犯として「時代の負」を背負ってきたこと、本人が妾腹の子であること、ハンセン病現代史がもつ筆舌しがたい現状、求めてもエコーしてこない世間の反響、その他いろいろな理由が憶測できるのだけれど、なかなかコトバにはあらわさない。これほど「孤奏」を重視しているとは思わなかった。

かくて、いまもぼくは悪戦苦闘しながら、この仕事を進めているのだが、そこに何度も何度も首を擡げてくるのが「癩」の蒼然たる歴史の襲来と、それを数枚の鉛筆細密画で受け止めきった木下晋の画業なのである。以上のこと、すべてが関連しあっている。その関連にひそむ深淵ごと、これからしばし抱えこまなければならない。

⊕祈りの心⊕

∃ 著者:木下晋

∃ 企画・寄稿:土方明司

∃ 編集:鎌田恵理子

∃ 編集協力:杉本積・富田智子

∃ 装幀:江森洋

∃ 発行者:嶋裕隆

∃ 発行所:求龍堂

∃ 印刷・製本:大日本印刷

⊂ 2012年4月17日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 合掌図 16

∈ 小林ハル 42

∈ 母、娘、妻、猫、義姉 58

∈ 描いた人たち 84

∈ 桜井哲夫 102

⊗ 著者略歴 ⊗

木下晋(きのした すすむ)

鉛筆画家。1947年富山市生まれ。中学時代に富山大学の研修会に参加し、彫刻と絵を学ぶ。1963年、自由美術協会展に最年少で入選。画家の麻生三郎、美術評論家の瀧口修造らと出会う。美術批評でも知られた現代画廊の洲之内徹に認められ作品を発表。1981年渡米。1999年から2008年まで東京大学講師。現在、金沢美術工芸大学大学院博士課程専任教授。鉛筆によるモノクロームの表現の可能性を追求している。