父の先見

記憶の戦場

法政大学出版局 1998

Amos Elon

JERUSALEM : City of Mirrors 1989

[訳]村田靖子

装幀:法政大学出版局 協力:市川裕

ドナルド・トランプは大統領になる前からアメリカ大使館のエルサレム移転を吹聴していた。就任してすぐにイスラエルのネタニヤフ首相と密談をした。狡猾をもって鳴るネタニヤフはむろん歓迎したはずだが、当然のことにパレスチナ暫定政府のアッバス議長は苦い反応だ。

エルサレムにはどの国の大使館もない。アメリカ大使館もたいていの大使館もテルアビブにある(日本の大使館もテルアビブだ)。テルアビブはイスラエルの首都のようだが、仮の首都である(こういうことはめずらしい)。エルサレムを首都とすることを、国際社会が認めていないからだ。そこへアメリカ大使館を移せばどうなるか。

こういうことを主張するとすぐ吠え猿のようになるトランプが、はたしてイスラエルの外交政策に業を煮やしたのか、中東にアメリカの力を見せつけようとしたいのか、パレスチナ暫定自治政府を潰そうというのか、その意図はいつもトランプがツイッターで吠えている思いつき同様、はっきりしない。

エルサレムのニール・バラカト市長はトランプの声明ににんまりとしてフェイスブックに動画を上げ、アメリカ大使館移転賛成の署名運動を呼びかけた。これがエルサレムの市長なのかとがっかりさせられる。ヨルダンとパレスチナは当然の反応だが、こうした計画を阻止しようとしている。中東諸国やISはまだ何も表明していない。

トランプの軽挙妄動には、国連事務総長のグテーレスも困っている。多くの良識派がそうであるように、グテーレスはパレスチナ国家とイスラエルとの共生共存をめざすべきだと考えているからだ。ヴァチカンのフランシスコ法王も控えめだが、同じ懸念を洩らした。

もっとも戦後アメリカの歴代大統領候補たちは、建前としてはイスラエルの首都がエルサレムであるべきこと、アメリカはいつでも大使館をエルサレムに移す用意があるということを、たいてい選挙中に言ってきた。けれども就任後、本気でエルサレムに手をつける大統領は一人もいなかったのだ。おっちょこちょいのトランプは、そこが素頓狂である。

ここに戦火が生じたらどうなるか。21世紀最大の「危険」が世界中に撒き散らされることになる。1991年の湾岸戦争で、イラクはイスラエルに43発のスカッドミサイルを打ち込んだけれど、すべてはテルアビブ周辺に狙いを限定していて、さすがにサダム・フセインもエルサレムには手を出さなかった。

なぜ、エルサレムはこんなにも危険なのか。いや、エルサレムが危険なのではなく、エルサレムを安易に動かそうとすることが危険なのである。それはヨーロッパや中東にとって「永遠の変更」に手をつけることになるからだ。

ぼくは中東情勢に詳しい者ではないけれど、今夜はアモス・エロンが「エルサレムは記憶の戦場」だと言ってすばらしいエッセイに仕立てた本書を机の脇においてページを繰りつつ、エルサレムがどのような「世界」と「永遠」と「記憶」をもってきたのか、しばし振り返りたい。

エルサレムはユダヤ教とキリスト教とイスラム教という世界三大宗教の聖地だ。のみならず僅か1キロ四方の城壁に囲まれた旧市街地(中心はオフェルの丘)は、いまもってユダヤ人地区、キリスト教徒地区、イスラム教徒(ムスリム)地区、アルメニア人地区などに分かれている。それらを縫って、ユダヤの「嘆きの壁」やイエスが十字架を背負ってよろめきながら歩いた「ヴィア・ドロローサ(苦難の道)」やイスラムの「岩のドーム」が所狭しと競い合い、寄生しあっている。こんなところは世界のどこにもない。

エルサレムとは何なのか。

ウィリアム・ブレイクは「エルサレムには内なる天国の門がある」と綴り、ハーマン・メルヴィルは8日間にわたってエルサレムに滞在して、「ここは石の世界だ。神が石にいる」と感嘆した。石についてはボルヘスも不思議なことを言っている。盲目になっていたボルヘスはエルサレムの町のそこかしこを手で触れて、「エルサレムの感触はピンク色に染まっている」と呟いた。イスラエルの現代詩人で、ずっとエルサレムで暮らしてきたイェフダ・アミハイは「何か忘れたと誰もが思っているところ」、「地上で唯一、死者にも投票権のある都市」だと書いた。まことに言い得て妙である。

西洋と中洋がつくりあげた「世界」に中心があるとすれば、それはエルサレムなのである。エルサレムは3000年前から「世界の臍」だった。

そこはモーセが求めた「約束の地」であり、「ダビデの町」であって「ソロモンの宮殿」の聖地なのである。またイエスの弟子たちが集った「シオンの丘」であって、イエスが処刑された「ゴルゴタ」でもあった。ムスリムたちにとってはメッカ、メディナに次ぐ「第三の聖都」である。これらはいずれであれ輝かしい栄華であって、ユダヤ教の記憶であり、「世界の臍」としての矜持であったろう。その一方で、エルサレムは再三にわたって蹂躙され、破壊され、占拠され、そして放置されてきた。ローマ帝国はエルサレムを燃やし、十字軍はエルサレム奪還を合言葉にして異教徒を根絶やしにした。

エルサレムには「守るもの」と「失うもの」とが、「往くべきもの」と「帰ってくるべきもの」とが等量にある。タキトゥスは「ユダヤ人のエルサレムは永遠に人類すべてを敵にまわして生きるつもりだ」と皮肉った。エルサレムの歴史は世界史上最も奇妙な「同質と異質が共存と反目を成立させてきたトポス」の物語なのだ。

宗教都市だったというだけではない。エルサレムは政治都市であり呪術都市であり、多民族都市であって天国都市だった。「世界それ自体」「文明それ自体」をあらわすリアル=ヴァーチャル・シティでもあった。かつまた西方の人類の想像力の原郷だった。だからこういう町の栄枯盛衰を詳しく書けば書くほど、西洋と中洋が組み上げた「西の中心をめぐる秘密」がいかに異様なものであったかが微細に見えてくるのだが、おおざっぱな概観からもそれは充分に窺える。

エルサレムの歴史にはエルサレムなりの順番がある。当初はなんといってもユダヤの民の「憧憬」だった。

ユダヤの民の歴史はアブラハムに始まる。ヘブライ語ではアブラムで、「群衆の父」の意味になる。「創世記」には、神がアブラハムに私が示す「約束の地」を求めて行きなさいと告げると、アブラハムとその一族が故郷カルデア(メソポタミア)のウル(イラク南)を旅立って、ハラン(トルコ南東)をへてカナーンに向かう経緯が述べられている。

カナーンは「乳と蜜が流れるところ」と想像されてきた。実際は現在のパレスチナ(つまりは約束共同体イスラエル)のことをいう。

あるときアブラハムに、神の声が聞こえた。神は「私を子々孫々にいたるまで唯一の神として崇めれば、カナーンのすべての地を得られるだろう」と告げた。これが聖書が記すアブラハムの「神との契約」だ。この契約を結んだ者のみがユダヤの民であり(つまりユダヤ人であり)、約束の地カナーンの民で、イスラエルの民なのである。

ところがアブラハムの曾孫のヨセフの時代、この一族はエジプトに移住した。時期はエジプト18王朝にあたる。そこではかなり意外なことがおこっていた。

アメンホテプ4世が登場していて(のちにイクナートンと名のった若いファラオーだ)、それまで雑多きわまりない多神を信仰していた宗教風土を劇的に一新していた。イクナートンは世界史上初の一神教をつくっていた。アートン教である。初期エジプト以来のエジプト人の信仰対象は2000近くあったのだから、それらを統一したくなってもおかしくない。統一のコンセプトは「マート」というもので、マートは「世界の本質」と「文明の中核」をあらわしていた。イクナートンはマートこそ一つの神として象徴できると考え、「アートン」という全知と王権を合わせたような神を想定して、一神教としてのアートン教を国の内外に知らしめた。歴史上初の唯一絶対神の誕生だった。

そこにやってきたのがアブラハムの後裔たちだ。かれらはしばらくは厚遇されたようなのだが、やがて乱暴に扱われるようになった(奴隷のように扱われていた)。これを見かねたのがモーセである。奴隷集団のリーダーだったかもしれない。エジプト王妃に寵愛されたという説もある。

紀元前13世紀半ば、モーセは一族の現状を見かね、ついに決起してイスラエルの民をエジプトから脱出させる(この経緯が「出エジプト記」になった)。脱出して、アートンに代わるヤハウェ(エホヴァ)による一神教を奉じた。その証しは「十戒」となった。

エジプト脱出は成功したが、モーセらはシナイ半島で約40年近く流浪した。シナイに入った当時はその地に流行していたいささか異様なバール信仰(きっと性的解放感をともなう信仰だったとおもわれる)との闘いに苦労もしたようだが、モーセ自身はその後のことをヨシュアに委ねて倒れた。あるいは殺されたのかもしれない。フロイトがこの「モーセ殺害」を主題に最晩年に『モーセと一神教』(ちくま学芸文庫)を書いたことは、ジャック・ラカンによってよく知られている。

かくてヨシュアを大番頭にして、一族はシナイ半島をあとにするとようやくカナーンの地に入った(まだエルサレムにまでは届いていない)。こののち200年ほどのあいだにイスラエルの民はユダヤの民として十二支族たちを整え、新たにダビデを王として戴くことになる。

ダビデがしたことはエルサレムの地の獲得である。なぜエルサレムをほしくなったのか、正確なことはわかっていないが、アモス・エロンはその地に「呪術の力」が漲っていたからではないか、そうした文化と風土があったからではないかと言っている。トポフィリアを引き出す魅力があったのでもあろう。ぼくはエルサレムが地政学的な要衝で、南北イスラエルの境目を衝いていたからだったとおもう。

ともかくもダビデは先王のサウルの暴政を退け、先住民のエプス人や海から侵入してきたペリシテ人を撃退して、エルサレムを手に入れた。石をもって巨人ゴリアテを倒した青年ダビデの勇敢な逸話はこのときのものだ。のちにミケランジェロらによって彫塑や絵画になった。33年間のダビデ王の支配によって、エルサレムはいったん「ダビデの町」となった。

エルサレムの中心はオフェルの丘だ。「十戒」を刻んだ「契約の箱」が幕屋の中に置かれ、「いと高き神ヤハウェ」がイスラエルの神の座を占めた。ちなみに籠目型六角形の六芒星として知られる「ダビデの星」は、正式にはマゲン・ダヴィッド(ダビデの楯)というもので、ダビデの力を象徴したエンブレムになっている。「ダビデの楯」は第二次世界大戦後、国家となったイスラエルの国旗のど真ん中にデザインされた。

ダビデのあとを子のソロモンが継いだ。「ソロモンの知恵」という常套句があるほど聡明だったというが、エジプトに臣下の礼をとってファラオーの娘を降嫁させるといった安全保障に長けていたので、外交的インテリジェンスの知恵に富んでいたのだろう。ソロモン王は「契約の箱」を安置する神殿(30×20×30メートル)や、13年をかけたというもっと大きな宮殿を建造した。その場所は「モリヤ」(聖域、神の丘)と呼ばれた。エルサレムを訪れたシバの女王はこれらの威容を見て「すっかり気を奪われた」。

アブラハム、モーセ、ヨシュアまでのユダヤの民は、天幕とともに移動するノーマッドな一族だった。ソロモンはこれを変えたのである。エルサレムに「常設の神殿」を設定した。これによってヤハウェに対する宗教儀礼がコンスタントになって、かつ民族一同の参画によっておこなわれるようになり、ユダヤ・カレンダーが確立した。ユダヤ的民族精神が初めて芽生えただろう。

こうしてエルサレムに「永遠の杭」が打ち込まれたのだ。モーセの契約の根拠がエルサレムになったのだ。

どんな組織的共同力もどこかで綻びがくる。分裂がおこるか、解体がすすむ。紀元前923年ごろ、ソロモンが没すると王国は北の十支族による北イスラエル王国と、エルサレムを拠点とするユダ族たちのユダ王国に分かれた。北王国は前722年、アッシリアのサルゴン王によって滅ぼされた。北の十支族は「失われた民」となり、アーサー・ケストラーの探索をもってしても、いまもってその消息はあきらかではない。

エルサレムはどうなったのか。前586年、新バビロニアの王ネブカドネザルの軍勢によって落とされた。ユダ王国は滅亡し、エルサレムは蹂躙され、神殿は破壊され、ユダヤの民の多くがバビロン(新バビロニアの首都)に強制移住させられた。いわゆる「バビロンの捕囚」だ。

けれども、この捕囚こそはユダヤ教の現在につながるユダヤ人の「再帰と再起の魂」を植え付けた。実際にも、新バビロニアが前539年にペルシア帝国に滅ぼされると、バビロンのユダヤ人(およそ15万人)の4分の1がエルサレムに帰還した。

帰還したユダヤの民はさっそく神殿を再建した。「第二神殿」と呼ばれる。第一神殿とのちがいは、第二神殿には「契約の箱」が入っていなかったことである。行方不明のままだったのだ。このことはのちのちなんと多くの憶測と、でたらめな冒険譚やファンタジーやトンデモ本を生んだことか。ぼくはこの第二神殿のカラッポこそ、ヨーロッパの想像力の源泉になったのだとおもっている。エルサレムの「永遠」と「危険」をカラッポが封印してしまったのだ。

このあとエルサレムのユダヤ人は自治を許されるのだが、統轄者はペルシア帝国やアレクサンダー大王後のプトレマイオス朝やセレウコス朝であって、エルサレムに根拠めいたものなど感じなかった。あげく、前63年にローマ帝国によって属領化させられた。ローマ将軍ポンペイウスが、続いてはヘロデ王が君臨した。

エルサレムの管轄者がくるくる代わっているとき、ユダヤの民のほうにも結束と分裂がおこっていた。

新たな指導力を発揮したのはハスモン家である。前168年、ハスモン家の三男マカバイオス(イェフダともいう)がシリアを拠点とするセレウコス朝の支配を撥ねのけ、エルサレムに進軍して神殿管理を試みた。やはりユダヤの民しかエルサレムに根拠を見いだせないのである。

が、ここにも分裂がおこる。ハスモン家は内紛状態となり、サドカイ派、パリサイ派、エッセネ派に分かれ、ほかに熱心党やクムラン宗団などが動き出した。サドカイ派は祭司階級をかため、パリサイ派は律法を重視して政教分離をはかった。その後のユダヤ教の骨格をつくりあげた「ラビのユダヤ教」のルーツはパリサイ派にあった。

エッセネ派とクムラン宗団についてはいまだ歴史研究が解明しきれていないのだが、おそらくはここから原始キリスト教団のプロトタイプが生まれ、クムランが想定した「メシア」(救世主)の思想と「義の教師」のモデルをへてナザレのイエスが登場してきたのではないかとおもわれる。これらのことはクムランが秘守していた「死海文書」の解読とともに、しだいに謎が解かれつつある。エリオット・アベカシスの『クムラン』(角川書店)がそこそこ詳しい。

ハスモン家が分裂している渦中、ローマ帝国のリーチコントロールがユダヤ一族とエルサレムに及んだ。とくにヘロデ王(とその父)のほぼ半世紀におよぶ支配は常軌を逸しているほどに暴虐的で残忍だった。

ヘロデ王はユダヤにばかり残忍だったのではなく、自分の妻とその母親、2人の息子も処刑して、その悪名をクラナッハやゴヤやオスカー・ワイルドやクリムトやビアズリーの『サロメ』として残している。実際には、ヘロデの息子でガリラヤ地方の領主だったアンティパスが、妻の連れ子のサロメとの約束をはたすために預言者ヨハネ(ヨカナーン)の首を斬ったというのが初期の伝承なのだが、いつしかアンティパスもヘロデのことと解釈され、アンチキリストとみなされた。

ヘロデは旧都エルサレムについては拡充建設にいそしんだ。ヒトラーの例を持ち出すのはおおげさだが、ヘロデには古代ファシズムが芽生えていて、自身が支配したい土地は新たなストラクチャー(建造物)で荘厳されるべきだと構想したのだろう。

さて、ここからがユダヤの民の離散とイエス・キリストの登場という二重の出来事が重なってきて、けっこう微妙な話になっていく。

かんたんな流れしか書かないが、まずは紀元前四年にヘロデが死んだ。ローマ帝国はエルサレムを含むユダヤ地方を直轄領にし、ヘロデが築いたローマ風都市カエサリアに総督府を置いた。ユダヤはこれに抵抗し、66年から七年間におよぶ第一次ユダヤ戦争をおこすのだが、ローマから派遣されたティトゥスの軍隊によって蹴散らされ、第二神殿は炎上してしまう。

ユダヤの民の抵抗は紀元2世紀にもバル・コクバやラビ・アキバの指揮と奮闘によって第二次ユダヤ戦争になったものの、結末は壊滅的だった。ハドリアヌス帝時代のことだ。このとき以来、ユダヤの地は「パレスチナ」と呼ばれ、ダビデ=ソロモンの栄華を示すべきエルサレムに残ったのは、瓦礫の片割れたる「嘆きの壁」だけとなった(いわば原爆ドームのようなものだと見ればいいのだが、日本人はあのドームを「嘆きのドーム」にしなかった)。それよりなによりエルサレムの決定的荒廃は、神殿を失ったユダヤの民にこれ以降「ディアスポラ」(離散民)として各地を流浪することを強いたのである。

こうしたなか、イエスが誕生する。ヘロデとは相前後してナザレに生まれ育ったイエスは、おそらくエッセネ派やクムラン宗団と深く交わり(あるいはその一員の誰かの子として生まれ育ち)、メシア思想をもってエルサレムにやってきた。120名ほどの者たちがシオンの丘などに集まって(のちのシオニズムのルーツ)、イエスの言葉に耳を傾けた。イエスは自分がユダヤ人のラビであると公言していた。

イエスがエルサレムに入ったのは過越の祭(ペサハ)の直前である。早々に人気が出ていた若いイエスは、何の警戒もなく第二神殿のあたりで祭司長や律法学者と議論をする。クムラン宗団のディベートで鍛えられていたイエスの言説の前に、かれらはあきらかに劣勢になった。

このままでは正統ユダヤの面子が台なしだった。祭司長たちはユダをこっそり買収して、イエスを貶める計画を練る。過越の祭の最初の夜、イエスは12人の弟子たちとともにセデル(祭の夜の食事)をするものの、これが「最後の晩餐」になった。

事態の進捗を予感したイエスは、オリーブ山の麓にあったゲッセマネの園で長い祈りに入った。そこにユダに先導された祭司長らがやってきてイエスを捕らえ、祭司長の家に連れて行く。「神の子」であることを認めたイエスはただちに死刑となり、ローマ総督ピラトに引き渡された。ピラトは少し迷ったようだが、祭司長らが煽った群衆が「イエスを十字架にかけよ」と騒ぐ。イエスは刺のある茨の冠をかぶせられ、ゴルゴタの丘まで十字架を背負って歩いた。いま「ヴィア・ドロローサ」としてその道がのこる。

処刑は2人の罪人とともにおこなわれた。イエスの四肢は十字架に打ち付けられ、鈍い槍で突き刺されて絶命した(これでセイント・クロスがアレゴリカルな象徴になった)。遺体はその日のうちに埋葬されたはずだったのに、2日後にイエスを慕っていたマグダラのマリアらが墓に詣でたときは、なぜか忽然と消えていた。

このときが「キリスト復活」が信じられていく瞬間である。またこのとき、それまでは同根だったはずのユダヤ教とキリスト教が決定的に分かれていったのである。とくにローマ帝国が313年にキリスト教を公認してからは、あるいはパウロらによって新約聖書が編集されてからは、ディアスポラ状態のユダヤ教に代わってキリスト教がヨーロッパに染み出していった。

蹂躙されたエルサレムはどうなったのか。一人の貴婦人によってキリスト教の聖地になったのだ。この貴婦人はローマ皇帝コンスタンティヌスの母后のヘレナである。ヘレナはイエス・キリストの足跡が荒れほうだいになっていることに心を痛め、せめてゴルゴタの丘の場所を特定したいと思い、326年にエルサレムを訪れると3本の十字架の跡、埋葬された墓の跡があることを確かめた。

ゴルゴタに当たる聖墳墓教会、ゲッセマネに当たる万国民の教会、イエスが鞭打たれた場所に建てられた鞭打ち教会、復活後40日で昇天した事跡に当たる昇天教会などが、いまもエルサレムを飾っている。

しかし歴史の中のエルサレムは、第二次ユダヤ戦争がおわった135年にすっかり様相を変えていた。皇帝ハドリアヌスが廃墟のようなエルサレムの上に、新しいローマ風の都市「アエリア・カピトリーナ」をかぶせるようにつくってしまったからだ(第14代皇帝ハドリアヌスの建築構想は、ブリタニアの長城や別荘ティヴォリの「ヴィッラ・アドリアーナ」とともにきわめて大胆なものだ。ローマ式パンテオンを夢想したのであったろう)。ヘレナはそういうエルサレムを訪れたのである。よくぞイエスの遺物を探し出したものだとおもう。

この先、エルサレムはさらに強烈に変容する。イスラム勢力とキリスト教勢力がエルサレムをめぐって激突した。

ざっとおさらいをするだけにとどめるが、第一には、イスラム社会がメッカ、メディナに次いでエルサレムを「聖なる都」とみなした。これはそうとう大きな認定である。ユダヤの民でもキリスト教徒でもない異教徒がエルサレムに「永遠の根拠」を見いだしたのだ。見いだしただけではない。638年にイスラム軍が入り、その後にウマイヤ朝の第5代カリフのアブドゥル・マリクが壮麗な「岩のドーム」を建設した。「ウマル・モスク」ともいわれる。

その後のカリフたちもマドラサ(大学のようなもの)やハンマーム(スチーム風呂)をつくっていったため、エルサレムはすっかりイスラミック・モードで賑わった。10世紀の地理学者ムカダシは当時のエルサレムを「外国人を見かけない日はない」と書いた。

第二に、十字軍がエルサレムをめちゃくちゃにした。1095年、ローマ教皇ウルバヌス2世は「聖地エルサレムの奪還」を期して十字軍への参画を呼びかけ、各地からの軍団をコンスタンティノープルに集結させた。そこから小アジア半島を通ってレバノンの海岸地帯をへてパレスチナに入ろうというのだ。十字軍の目的はイスラム勢力からエルサレムを奪還しようというものだったが、このイスラム勢力とはセルジュク朝のことである。

しかし、1099年にエルサレムを包囲した十字軍が40日間でやったことは、ただの暴虐だ。ムスリムは手あたりしだい殺され、ユダヤ人はシナゴーグ(教会)ごと焼かれた。カトリック派以外のキリスト教徒も、ギリシア教会・アルメニア教会・グルジア教会・コプト教会の司祭すべてが追放された。

こうした十字軍が1187年までの八八年間、エルサレムを我がもの顔で牛耳ったのである。キリスト教社会からは鬼の首をとったかのように「エルサレム王国」と言われるが、歴史的にみれば「エルサレム擬国」だった。「岩のドーム」もてっぺんに十字架が立ち、中身はすっかりキリスト教の祭壇に入れ替えられた。

十字軍は第九次にわたって執拗に組織化されたが、エルサレム以外のイスラム拠点を攻略することも多く、アルビジョア十字軍のようにキリスト教の異端を攻撃することもあった。叩きたいものを叩くこと、それが十字軍の使命だったのである。

第三に、第3回十字軍のとき、アイユーブ朝の英雄サラディン(サラーフアッディーン)が登場して十字軍を撃退すると、またまた「イスラム化したエルサレム」が誕生した。「第二次エルサレム王国」だ。15年間続いた(サラディンはもともとはクルド人だった)。

サラディンは兵隊たちに虐殺と破壊を禁止して「啓典の民」としてふるまった。キリスト教徒もルールを守れば寛容に扱われたのだ。ぼくは高校時代にサラディンにちょっぴりあこがれたことがあるのだが(なんだか島原の乱の天草四郎時貞のように感じたのだ)、そのとき以来、本来はイスラムこそは寛容な宗教で、キリスト教がたえず異常な苛烈をかかえているのだというふうに感じるようになっている。

第四に、16世紀になるとオスマン朝(オスマントルコ帝国)のセリム1世とその子のスレイマン大帝によるエルサレム経営が始まった。オスマントルコはヨーロッパに進出したかったのだが、ウィーン攻略のところでいつも失敗していた。押し戻されていた。そこで方向を転じて、シリアやパレスチナを領有することにした。城壁を再建造営し、「岩のドーム」を修復した。

このあと、オスマンの消長とともに、残念ながらエルサレムはしだいにたんなる地方都市に成り下がっていく。たとえばナポレオンは1799年にエジプト遠征の帰りにエルサレムを通過するのだが、そこは何でもほしがるナポレオンさえ手に入れたくなるような町ではなく、目もくれなかった。それから半世紀ほどのち、マーク・トウェインがエルサレム巡礼の旅に訪れた。しかし、こんなふうに旅日記に書いている。「ぼろ、みじめさ、汚れ。これらこそ三日月の旗よりはっきりとイスラムの支配を示している。癩病患者、不具者、めくら、馬鹿がどこへ行っても目につく。エルサレムは痛ましく、陰気で、生命の躍動が感じられない。私はこんなところに住みたくない」。

本書はエルサレムをめぐる数ある本のなかでも、かなり知的で、鋭い香りのする一冊だ。エルサレムの歴史を書いているのではなく、歴史をナマスのように切り刻んで、独特の視点でエルサレムをガラスの破片の組み合わせのようにして、そのうえでユダヤとイスラエルとパレスチナとエルサレムの光と闇を、コヒーレントなクリスタルビームのように照射した。

とくに第2章「聖なる都」、第3章「諍いの都」、第4章「憑かれた者の都」は、どぎまぎするような抉られたアフォーダンスをもって綴られていた。著者のエルサレムについての記述はたいていアイロニーに富んでいる。そのすべてを受けての第8章「現在のない都」は、読む者の胸を衝く。翻訳の村田靖子の日本語も凝結力があって、美しい。索引も充実している。彼女はかつて工作舎に出入りしていた。

著者のアモス・エロンは1926年にウィーンに生まれ、シオニストの両親とともにイギリスが委任統治していたパレスチナに移住した。移民になったのだ。エルサレムのヘブライ大学で法律を学ぶと、ケンブリッジに行って歴史を専攻し、イスラエルの大手新聞社の記者をへて論説委員になった。

エロンはたちまちイスラエルを代表する現代知識人となり、数々の論説とともに『敵意の狭間で』『ヘルツェル伝記』『血塗られた潮流』『イスラエル人』などを執筆した(いずれも未訳)。その筆鋒はかなり鋭く、しばしばイスラエル政府や親米派に刃をつきつけた。日本語に翻訳されたものとしては、本書のほかに『ドイツに生きたユダヤ人の歴史』(明石書店)がある。晩年はイタリアのトスカーナに居宅を移して、全ヨーロッパ史をユダヤの視点で総点検していたようだ。エドワード・ギボンに傾倒した著者の「歴史の語り部」としての才能が大いに生きたにちがいない。

アモス・エロンの両親がシオニストであったように、近現代のエルサレム=パレスチナ=イスラエルを語るには、シオニズムの役割を見抜いておく必要がある。しかしシオニズムが見えたとしても、今日のエルサレム=パレスチナ=イスラエル問題は容易には解けない。ここには「世界中の問題」が集参しているからだ。つまりこの問題は「世界」あるいは「文明の奥と底」を解くことであるからだ。

シオニズムとは「ユダヤ人の国家をユダヤ人のためにユダヤ人がつくる」という運動のことをいう(シオニズムというネーミングはエルサレムの別名になっていた「シオンの丘」に因んだ)。テオドール・ヘルツルがこの構想をもったときは、ユダヤ国家を実現する場所はウガンダのような暮らしやすいところも計画に上がっていたのだが、ヘルツルの著書『ユダヤ人国家』を受けた賛同者たちは「ユダヤ人の国家をユダヤ人のためにユダヤ人の土地にユダヤ人がつくる」というふうに決断した。シオニズムはエルサレム=パレスチナ=イスラエルの地をめざしたのである。

しかし、そこは何重もの勝手な鍵がかかっているところなのである。とくにオスマントルコが領土にしてからは、むりやり鍵をこじあけねばならなくなっていた。どうすればいいか。列強は第一次世界大戦をおこしてオスマンを叩くことにした。

20世紀初頭、ヨーロッパの前近代の「世界史」を代表していたのはハプスブルク家のオーストリア・ハンガリー帝国である。中東で前近代の力をもって世界大になっていたのはオスマントルコ帝国である。欧米列強にとっての20世紀が現代になるために、この2つの前近代の「世界」の解体が必要だった。ヨーロッパの現代史がここに始まった。もうひとつの解体はアフリカ分割だ。このへんの事情については、ぼくなりの見方を『国家と「私」の行方』(春秋社)に詳しく書いておいた。

第一次世界大戦は、知ってのようにドイツとオーストリアを軸とする同盟国と、フランス・ロシア・イギリスを軸とする連合国の対決となった。

列強のシナリオ通りというわけではなかったが(ロシアの介入などが事態を複雑にした)、ヨーロッパの勢力地図は変わりそうだった。問題はオスマン帝国をどうするかということで、すぐにイギリスが攻略に乗り出した。その作戦は密約と陰謀と欺瞞に満ちていた。主に3つの作戦を発動する。

作戦Aでは、強力な軍事力をもつオスマン帝国を牽制するために、アラブ人を扇動する。イギリスはメッカの太守フサイン・イブン・アリーをそそのかし、戦争後のアラブ人の独立を条件にオスマン帝国に反乱をおこすように仕向けた。カイロの高等弁務官ヘンリー・マクマホンはこの件に関する10通の書簡を送り、その中で反乱のお礼としてフサインが当主であるハシム家がアラブ王国をつくれるようにすると約束した。「フサイン・マクマホン協定」である。アラブの反乱にあたっては、「アラビアのロレンス」ことトマス・エドワード・ロレンスが太守フサインの三男ファイサルと示し合わせアラブの砂漠の民と共闘したことになっているが(ロレンスの自著『知恵の七柱』)、細部にわたる真相はまだわかっていない。

作戦Bとして、イギリスはフランスと組んで戦争後のオスマン帝国の領土を両国で分割統治する密約を結んだ。トルコ南部、レバノン、シリアにまたがる地域をフランスが統治して、パレスチナ、ヨルダン、イラク、ペルシア湾岸の地域をイギリスが統治しようというものだ。2人の外交官、イギリスのマーク・サイクスとフランスのジョルジュ・ピコの秘密協定だったので「サイクス・ピコ協定」という。これでイギリスはパレスチナ方面の戦後シナリオを確保した。

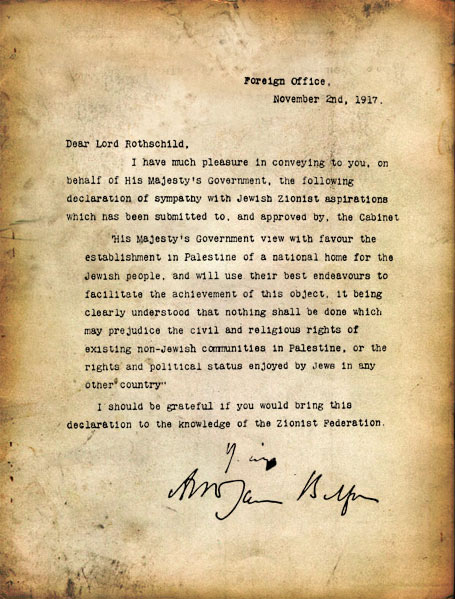

作戦Cでは、イギリスは「ユダヤ人国家の建設をわれわれは大いに支持します」という意志を、外務大臣アーサー・バルフォアが第2代ロスチャイルド男爵への書簡にして示した。実際の書面では「ユダヤ国家」ではなくユダヤ人の居住地としての「ナショナルホーム」づくりに尽力するとなってはいるものの、これはシオニズム運動をイギリスが応援し、そこにロスチャイルドの資金が供与されるという計画をあらわしていた。身勝手きわまりない「バルフォア宣言」として知られる。

3つの作戦はイギリスの三枚舌だったが、この相互に矛盾するような密約の絡み具合こそが、第一次世界大戦が連合国側の勝利におわったと同時に次々に帝国主義的な野望の果実をもたらした。オスマントルコは見る影もなく解体して共和制に移行した。分捕り作戦のほうは、イギリスがシリアの南半分をトランスヨルダン王国とパレスチナに分けて統治し、イラクを委任統治するようにした。フランスはシリアの北半分をシリアとレバノンに分けて統治した。

かくてエルサレムにイギリスのアレンビー将軍が入場し、30年にわたる委任統治が始まったのである。そこはもう「ダビデの町」でも「シオンの丘」でもなかった。

アモス・エロンは、第二次世界大戦がユダヤ社会に恐怖をもたらしたこと、すなわちナチス・ドイツによる反ユダヤ主義が席巻したことについては、あまり触れていない。ナチスの反ユダヤ主義はエルサレムやパレスチナに特有のものではなかったからだ。エロンが重視しているのは、大戦中および大戦後を通してユダヤ人とアラブ人が、またユダヤ人の中の二つのコミュニティが深刻な対立関係に入っていったことだ。

パレスチナにつくられたユダヤ人社会は、ディアスポラ型のユダヤ人社会と区別してイシューブと呼ばれていた。イシューブは「イスラエルの地に住みついているユダヤ人たちの社会」といった意味で、シオニズムが強調していたディアスポラ型の拠点の拡張ではない。このちがいがやがてパレスチナのユダヤ人に2つのコミュニティをもたらし、その宥和を困難にさせた。

ユダヤ人とアラブ人が対立するのは、もとより予想されていたことだ。とくにユダヤ人がイシューブによって住居地域を確実にユダヤ・コミュニティにしていくと、アラブ人は自分たちの生活の土地が奪われていくと思い始めた。シオニズムの波及もアラブ人に警戒感を抱かせた。

こうして1936年から3年におよんだ「アラブの大蜂起」は、シオニズムに対する徹底抗戦となった。エルサレムのムフティ(イスラム教大法官)で、最高イスラム評議会議長のハッジ・アミン・アル・フセイニーの指導によって大規模なゼネストが敢行されたのである。調停にのりだした調査委員会(通称ピール委員会)はさまざまな調査と斡旋のうえ、これはパレスチナを2つに分割してアラブ人地区とユダヤ人地区をつくるしかないと踏んだ。しかし、この対立がイギリスを巻き込んでその無能ぶりを露呈させたことこそ、文明をあざ嗤うかのような現代史の皮肉なのである。

終戦後、ユダヤ人過激組織に「民族軍事機構」が生まれ、イギリスをパレスチナから追い出そうというテロ活動が始まると、ついにイギリスはお手上げ状態となり、委任統治を放棄するしかなくなっていった(このときの煽動者がリクード党の党首で、のちにイスラエル首相となったメナヘム・ベギンだ。こういうところが中東が凄いところなのである)。

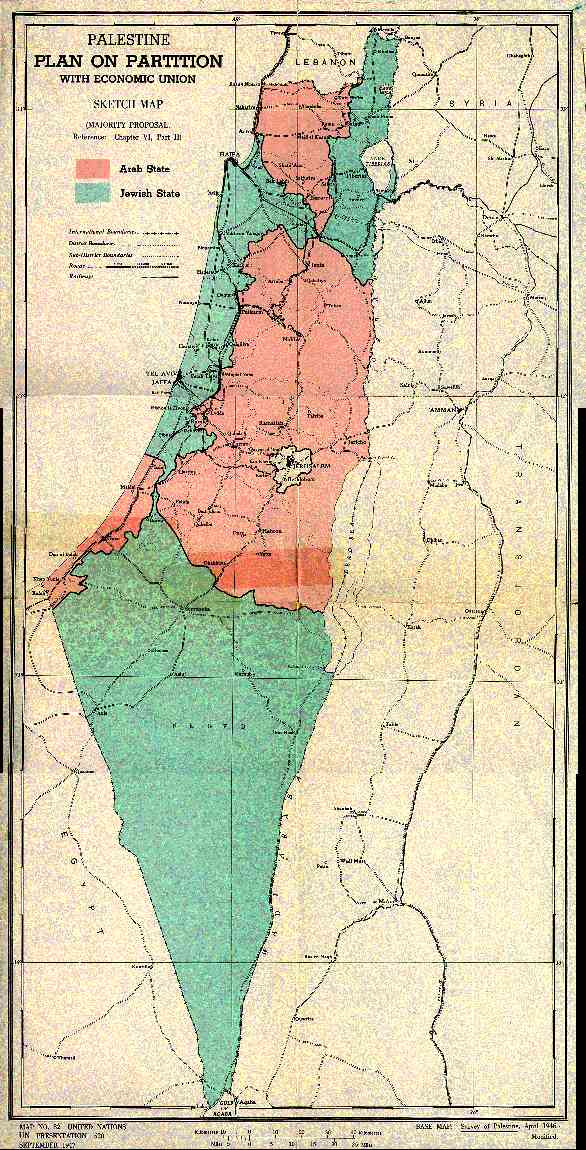

1947年11月、万策尽きたイギリスが逃げるように撤退し、国連がパレスチナの解決を引き受け、悪名高い「国連パレスチナ分割決議」が国連総会で採択された。ユダヤ人国家とアラブ人国家に分割しようというものだ。

当時、パレスチナの全人口は約190万人で、そのうちの70パーセントがアラブ人、残り30パーセントがユダヤ人だった。しかし決議はパレスチナ全土の55パーセントをユダヤ人国家の領土とし、アラブ人国家には45パーセントを割り当てた。

この決議案を押しまくったのはアメリカである。大統領選挙を控えていたこともあって、アメリカ国内のユダヤ人の歓心を買うためだった。ブッシュやトランプだけではない、アメリカ大統領選挙というもの、たいていはこの手の票田の駆け引きを国際舞台のディールに悪用してきた。一方、国連決議の演出をつくりだしたのは国際シオニストたちのロビー活動のなせるところだった。

何はともあれ、イスラエルは独立国家としてのスタートを切ったわけである。モーセ以来の「約束の地イスラエル」の宿願は1948年5月14日をもって世界承認され、ユダヤ人のための国家が国際法のもと実現したのだ(アメリカとソ連がすぐに承認をした)。

だが、こんなことをアラブ側が受け入れるはずはない。イスラエル独立の直後、レバノン、シリア、ヨルダン、イラク、エジプトなどの周辺アラブ諸国がパレスチナに侵攻した。激突は避けられない。第一次中東戦争が勃発した。この戦争をアラブ側は「パレスチナ戦争」と呼び、ユダヤ側は「イスラエル独立戦争」と名付けた。この呼称のちがいに現代中東文明の亀裂があらわれている。

戦況はイスラエル優勢に進み、第一次中東戦争は国連の停戦決議によって終結した。イスラエルは国連分割決議をはるかに上回る領土を獲得した。エルサレムは旧市街地を含む東地区がヨルダン領に、西地区がイスラエル領になった。地理が分割されただけでなく、住民も隔絶された。戦火から避難した70万人に近いパレスチナ人はイスラエルが帰還を拒否したため、すべて難民になった。

このあとパレスチナ難民問題はその救済措置および人権問題とともに、つねに国際社会の盲点をあらわしていく。

第二次中東戦争以降のエルサレムの現代史は「世界」の核心的な超難問ばかりだ。何重にもネステッドにもなったパンドラの箱から(いや、契約の箱なのだろう)、予想のつかない事態が次々に起爆していった。アモス・エロンは「エルサレムには破壊力を秘めた記憶が充満しすぎている」と書いている。「エルサレムに関する妥協はあちこちで境界線を動かすだけではすまず、どんな抗争もその全体にかかわるものになっていく」とも書いた。きっとそうなのだろうと、つくづく感じる。

1956年のエジプトの首相ナセルによるスエズ運河国有化宣言を発端とした第二次中東戦争は、イギリスとフランスがイスラエルを巻き込んでエジプトと激戦状態になり、結果、エルサレムは分断されて北・東・南をアラブが支配した。ユダヤ人は「嘆きの壁」に行けず、パレスチナ人は「神殿の丘」に行けない。それでもイスラエルはこのときエルサレムを首都とした。

エルサレム問題とスエズ運河の利権が絡んでいったのだ。こんなふうに中東の新たなエースとしてエジプトが登場してきたのは、国際社会には意外な挙動だった。どこの外交官も予想もつかないことだった。しかもナセルは巧みにソ連を引き込んだ。ぼくに数ヵ月に一度は政情の御宣託をたれる父が「ナセルはおもろいなあ。これからの世界はナセルと毛沢東やな」と言っていたことが、いまだに耳にのこっている。

1967年、イスラエル軍が超低空飛行によってエジプト・シリア・ヨルダンの空軍基地を一斉攻撃した。第三次中東戦争の勃発である。聞きしにまさる奇襲作戦で、たった六日間でシナイ半島、パレスチナ・ガザ地区、東エルサレム、ヨルダン川西岸、ゴラン高原を制した。

イスラエルという国はなんという国なのか、この圧倒的な軍事力はいつ組み上がったのか。異様なユダヤ人国家がいつのまにかモーセとイエスの国で怪物化してしまっているんだという印象が拭えず、以来、ぼくは現代イスラエルのすべてをどこかで疑うようになった。

他方、60年代後半はPLO(パレスチナ解放機構)がゲリラ部隊ファタハを吞んで暗躍した。ファタハはエジプトでパレスチナ出身の青年たちが結成した反イスラエルの武闘組織だが、のちのちの中東テロの原型になっている。

PLOが現代史上で果たした役割を言い当てるのはけっこうな難問だ。第2代議長となったヤーセル・アラファトのめざましい活動力や政治手腕も、ゲリラとテロを内側に秘めた言動がなぜ国際社会で話題を集められるようになったかという問題に出処している。そのへんを見究めたい。

PLOの理念は「パレスチナ人の民族自決」と「離散パレスチナ人の帰還の権利」を獲得することにある。その後にパレスチナ国家の確立をめざす。粗筋はそういうものだが、そのためのアラファトの作戦は独特のものだった。PLOをパレスチナ亡命政府とし、拠点をヨルダンのアンマンに置いた。

70年代に入ると、長すぎたベトナム戦争とニクソン政治の疲労によってアメリカは新たなストラテジーをたてることになった。ひとつは変動相場制に移行してドルを防衛すること(ドルショック)、もうひとつは石油価格を有利に誘導することだったのだが(オイルショック)、こちらは中東の産油国が連動して先手を打った。

これで米ソの冷戦の様相ががらりと変わってきた。中東介入の度合いによって両国が鎬を削るようになったのだ(この方針がのちのソ連のアフガニスタン介入とビンラディン、またアメリカのサウジ介入とビンラディンという、あの図式にまで続いた)。

こうしたなか、ファタハを含むパレスチナ・ゲリラのテロ活動が国際社会とアラブ社会の不興を買うようになり、ヨルダンのフセイン国王がPLOの退去を命じた。パレスチナ・ゲリラのテロ行為は1967年では145件だったが、3年後に789件に、その2年後には2390件にまでなったのだ(この大量連打が中東テロリズムの本質である)。

しかしこうした事情の張本人であって、どんな犯罪行為も委細知っていたはずのアラファトはさっさとレバノンのベイルートに拠点を移すと、一転して好感度増育作戦を見せていったのだ。作戦は功を奏してアラファトの国連演説にまで化けた。そのころぼくは工作舎で雑誌「遊」を編集しながら、国際同時通訳のチーム(フォーラム・インターナショナル)とも毎日仕事をしていたのだが、当時のリーダー木幡和枝にはのべつまくなくPLO関連の相談がきていたので、何度も何度もアラファトをめぐる議論をしたものだった。木幡はアラファトの魅力は欧米の価値観では説明できないと言っていた。

アラファトはエルサレムきっての名門フセイン家の御曹司である。カイロ大学で土木工学を専攻し、卒業後はエジプト軍隊の予備将校をしていた。クウェートでは技師にもなっている。同じく土木工学を専攻した下河辺淳さんが「中東のゲリラには土木が、イスラエルに対抗するには工学が必要でしょうね」と言っていたのを思い出す。

もう少しだけエルサレムの現代史をかいつまんでおくが、1973年からの第四次中東戦争が勃発すると米ソ代理戦争の様相が強くなり、担い手もガラリと変わっていく。とくにエジプトではナセルが没してアンワル・サダトが大統領として登場し、ナセルのソ連寄りの外交をアメリカ寄りに変える。

サダトは長らくナセルの黒子として活動をしていたのだが、ようやく政治リーダーとなると、少年のころから読書や文章を書くのが好きだった文人肌が前に出てきたのか、アラブの社会文化的の平衡力をつくりだしたくなって、イスラエルとの和平に乗り出したように見える。イスラエルが占領しているシナイ半島から撤退し、パレスチナ人の自治を認めればエジプトもそれなりの対応をすると申し出た。

イスラエルはこれを一蹴した。サダトはやむなくスエズ東岸のシナイ半島に数キロにわたる橋頭堡をつくって対戦車ミサイルを打ち込み、表向きは一戦を交えるのだが、他方でかねて準備の停戦交渉を走らせ、その仲人をアメリカに一任した(アメリカがこの手柄を我がもののした)。動きまわったのは天下の間諜ヘンリー・キッシンジャーである。エジプトとイスラエルを往復して交渉をまとめた。ついで1977年、サダトは電撃的にエルサレムを訪問し、イスラエル国会で演説、アル・アクサ・モスク(神殿の丘の銀のドーム)にも礼拝をする。この機運のまま翌年にはカーター大統領がキャンプデービッドにサダトとイスラエルのベギン首相を招いて、和平合意文書の調印にこぎつけた。

大ニュースになったキャンプデービッドの合意だが、これは甚だ双務性に乏しいもので、エジプトが単独でイスラエルと和するという、かなり奇妙なものだった。イスラエルはシナイ半島から撤退してみせただけなのである。これでエジプトは国際ゲームから失墜した。サダトもやがて暗殺された。サダトの悲劇はパレスチナ問題がいかに深部において統治矛盾をかかえているかということを示していた。

80年代になると、イスラエルに「大イスラエル主義」を掲げる右派のアリエル・シャロンが台頭した。シャロンは82年には国防相としてレバノン侵攻の指揮をとり、あからさまなPLO壊滅作戦を発動させた。ベイルートが爆撃されて2万人が死に、3万人以上の負傷者が出た。

こんな暴挙を平気でやってのけるのがシャロンだが、アラファトはアラファトで1万5000人のゲリラを引き連れてチュニジアへ脱出し、ここで組織の再建をやりとげた。これで予想がつくように、その後、イスラム過激派や民衆蜂起がおこっていく中東各地には初期にPLOを中心にしたパレスチナ・ゲリラが拠点活動をしたところがそうとうにあったわけなのである。

シャロン・イスラエルの狙いはシリア軍をレバノンから追い出し、親イスラエル政権を促成してしまうことにあった。狙い通り次期大統領にジェマイエルが選出されたのだが、何者かが仕掛けた爆弾によって殺されてしまった。怒ったシャロンは治安維持を名目に西ベイルートに侵攻、南レバノンに駐留しつづけるという挙に出た。このとき、近郊の難民キャンプでキリスト教右派の民兵による難民虐殺がおこっている。

こうした事態に2つの新たな動きが立ち上がっていった。ひとつはイスラム・シーア派のテロ活動である。なかでも「ヒズボラ」(神の党)の活動はトラックに爆弾を積んだままイスラエル軍の施設に突っ込むという、その後の自爆テロの前哨にあたるような過激力を見せた。

もうひとつは「インティファーダ」(民衆蜂起)の動きだったろう。1987年の暮、ガザ地区でイスラエルの軍用車両がパレスチナ人のバンと衝突し4人のパレスチナ人を轢き殺したのをきっかけに、抗議の波がうねっていった。イスラエル政府が容赦なく弾圧したため、このうねりは国際世論を巻き込み、政府も西岸をヨルダン行政から切り離さざるをえなくなった。アラファトがこれに呼応して武装闘争の蜂起とパレスチナ国家の独立を宣言した。

インティファーダは2000年9月にもシャロンが武装チーム1000名を引き連れてアル・アクサ・モスクに入場したときにもおこっている。21世紀のSNS時代になって、「アラブの春」をはじめとする民衆蜂起が連続していったのは、これらインティファーダの再燃だった。

本書は1989年の刊行なので湾岸戦争以降のことにはふれていないけれど、やはりこの戦争がもたらしたことについても一言カバーしておきたい。

湾岸戦争は図式的にいえば、8年に及んだ泥沼のようなイラン・イラク戦争に消耗したサダム・フセインがその代償を求めてクウェートに侵攻し、アメリカとNATO型多国籍軍の過剰な介入を招いた「読みちがえた戦乱」である。

しかし、この戦争の意味はむろんその程度のものではなかった。その後のフセインの失脚とバース党の凋落が中東全体とエルサレムの21世紀にもたらした影響が大きかっただけでなく、マフディ・エルマンジュラがただちに「第一次文明戦争」だと名付けたように、これはアラブ・イスラム世界と欧米世界との「文明」を賭けた戦いの端緒が開かれたというべきものだった。

イラン・イラク戦争は、ホメイニ(シーア派)のイラン革命でパーレビ国王による親米政権を失ったアメリカとフセインのイラクを近づけた。アメリカはイスラム革命(つまりはシャリーア・コンプライアンス)が湾岸諸国に広がるのを惧れて、武器貸与をはじめとした硬軟の援助をフセインに惜しまなかったのだが、イ・イ戦争の負担を帳消しにするためにフセインがクウェートを併合しようとしたことは、アメリカ優位の石油保有バランスを狂わせると見たアメリカを危惧させた。

すこし穿っていえば、フセインが湾岸戦争を受けて立つことに積極的だったのは、イスラエルを巻き込めると読んだからだ。そうなればイラクを盟主としたアラブ・イスラム文明(イラクはもともとオスマントルコ帝国の孫)と、ユダヤの価値観を統括するイスラエルを盟主としたユダヤ・欧米文明との総力戦になると予想したのだが、これが読みちがえだった。イラクは軍事力の桁外れの相違によってあっけなく崩れ、あまつさえアメリカがイスラエルの参戦を封じたことが大いなる誤算となった。

誤算はそれだけではなかった。フセインはパレスチナ問題の解決力がイラクにあることを示そうとしてPLOを認め、PLOもヨルダン・スーダン・イエメンとともにイラクを支持してしまっていた。これも失策だった。湾岸戦争の結果、イラクは中東の盟主としての可能性をもがれ、PLOは国際的信用を失って資金源を断たれた。民衆もハマス(イスラム原理主義組織)などを支持するようになっていった。

湾岸戦争後の中東は欺瞞と陰謀とテロリズムに満ちていく。ブッシュ・アメリカの中東政策も歴史上最悪のものになった。パレスチナについては1993年にオスロ合意によって今後の自治問題の解決案が示されたのだが、そこで示された「暫定自治」は空しいものだった。

『ユダヤ国家のパレスチナ人』や『ヨルダン川西岸』を書いたデイヴィッド・グロスマンは、こうしたパレスチナにひそむ空しさを「プレゼント・アブセンティーズ」(present absentees)と呼んだ。文字通りは「存在する不在者」のことだが、パレスチナにおいては「国内に居住する不在者」という意味だ。オスロ合意はプレゼント・アブセンティーズだったのである。

このことについては、エドワード・サイードも早くから適確な指摘をしていた。サイードはアモス・エロンよりも少し若く、1935年にパレスチナ人としてエルサレムに生まれた。アラビア語・英語・フランス語の入り交じる町で育ったので、3つの言語に堪能になった。アメリカに移住してからはプリンストン大学、ハーバード大学に学んで、ジョセフ・コンラッドの研究を足場にかなり知的エリートとして活躍をした。このあたりはエロンとはかなり異なる経歴だが、イスラエルについての見方やパレスチナ問題の見方は、さすがに一日の長がある。

サイードは長年にわたってパレスチナ民族評議会の一員だったのだが、オスロ合意に断固反対して、アラファトと決裂した。サイードの予想はほぼ当たっていた。これ以降、イスラエルとパレスチナの関係は合意どころか、さらに激越な殺戮をくりかえすようになる。

ちなみにサイードはかなりのピアニストでもあって、一貫してグレン・グールドの熱烈な支持者でもあった。親友のダニエル・バレンボイムとともに「ウェスト=イースタン・ディヴァン管弦楽団」をつくって、イエラエルとアラブ諸国の双方から音楽家たちを集めて音楽会を開くという試みを続けた。バレンボイムも1952年からイスラエルに移住していたピアニストだった。

このくらいにしておこう。エルサレムをめぐる歴史はあまりに過剰なのである。とうてい追いきれないし、論議しきれない。そこには目眩くほどの「聖なる集中」がありそうで、どんな時代のエルサレムも「俗悪な対立」に苛まれてきた。ユダヤ人の歴史(アシュケナージとスファラディの歴史)の解明にも深い洞察を示したアーサー・ケストラーは、ずばり「エルサレムはカタルシスがない悲劇に見舞われている」と書いている。

本書を読んでいると、エルサレムではいつ何どきタイムマシンが作動してもおかしくない、予想もつかない時と場所があらわれ、「文明」と「世界」の真の様相は諸君が想像していたようなものとはまるっきり違うんだよと囁かれているような気に、しょっちゅうさせられる。アモス・エロンはその「触れなば落ちむ」という感覚を、しばしば詩的な表現を駆使してまことに微妙に描き切った。

最初にも書いたように、こんな本はほかにはない。しかし、本書はいっさいの歴史的記述をしていない。ぼくとしてはエロンとともにエルサレム・ブルースの合奏に加わるような感想だけを綴っていてもよかったのだが、ついついそうしなかった。だからいろいろな本の記述も参考にした。なかでマーティン・ギルバート『ユダヤ人の歴史地図』(明石書店)、同『エルサレムの20世紀』(草思社)、立山良司『エルサレム』(新潮選書)、高橋和夫『アメリカとパレスチナ問題』(角川書店)、ウリ・ラーナン『イスラエル現代史』(明石書店)、田中宇『イラクとパレスチナ』(光文社)などが参考になった。歴史地図は月本昭男監修の『聖地エルサレム』(青春出版社)がわかりやすい。

(追記=その後、2018年5月14日に、結局トランプはアメリカ大使館をエルサレムに移転させた。嗚呼。)

⊕『エルサレムー記憶の戦場』⊕

∈ 著者:アモス・エロン

∈ 訳者:村田靖子

∈ 発行所:財団法人 法政大学出版局

∈ 印刷所:三和印刷

∈ 製本所:鈴木製本所

⊂ 1998年 3月30日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 死海からエリコ街道をのぼる

∈ 第2章 聖なる都

∈ 第3章 諍いの都

∈ 第4章 憑かれた者の都

∈ 第5章 巡礼の都

∈ 第6章 城壁めぐり

∈ 第7章 エルサレムはいま

∈ 第8章 現在のない都

⊗ 執筆者略歴 ⊕

アモス・エロン(あもす・えろん)

ユダヤ/イスラエル近現代史研究者、主流紙「ハ・アレツ」論説委員(欧米問題担当)。ウィーンに生まれ、1933年英国委任統治領パレスチナへ移住。ヘブライ大学、ケンブリッジ大学で歴史及び政治学を専攻。イスラエルを代表する知識人の一人であったが、歯に衣を着せぬ筆致で、イスラエルの政策も容赦なく批判。晩年はイタリアのトスカナに居を移した。主要著書『憑かれた大地を行く・二つのドイツ』、『イスラエルびと・建国者と息子達』、『敵意の狭間で』、『ヘルツェル伝記』、『エジプトへの飛行』、『エルサレム・鏡のまち』、『初代ロスチャイルドの肖像とその時代』、『血みどろの中東便り』など多数。