父の先見

成功する子・しない子

早川書房 2015

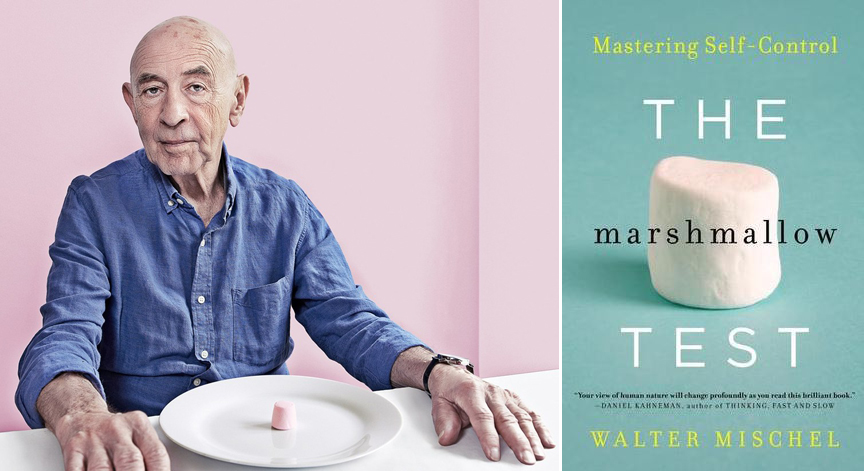

Walter Mischel

The Marshmallow Test-Masterrig Self-Control 2014

[訳]柴田裕之

編集:伊藤浩

装幀:早川書房デザイン室

いまさらマシュマロ・テストでもないだろうと思ったが、トランプ大統領を選出してしまうようなアメリカ人の個人や個性に対する片寄った評価の仕方の裏側を見るには、この手のアメリカン濃い目な行動心理科学の紆余曲折を知るのもいいだろうとも思うので、ごく気楽に紹介したい。

マシュマロ・テストは本書の著者であるウォルター・ミシェルが発案したもので、1960年代後半にスタンフォード大学のビング保育園でテストが繰り返され、その後は行動心理学の実験として最も有名になった。

テストは簡単だ。案内者は4歳児の子供を一人ずつ部屋に招き入れ、机の前の椅子に坐らせる。机の上には皿にマシュマロが一個のっている。案内者は「私はちょっと用がある。そのマシュマロはキミにあげるけど、でも私が戻るまで15分のあいだ食べるのをガマンできたら、マシュマロをもう一つあげる」「私がいないあいだにそれを食べたら、二つ目はなしだよ」と言って部屋を出る。さあ、いったい子供たちはどうしたでしょうかというテストだ。

部屋はできるだけシンプルで気が散るようなものはなくし、子供たちの一挙手一投足を隠しカメラで撮っておき、これを実験者たちは分析しようというのだ。つまりは「自制心」を試すテストなのである。

いくつものビデオ記録を見たが、子供たちの反応はなんともいじらしい。膝に手を置いていられる子はいない。マシュマロをいじったり、摘まんでは放したり、お皿を回したり、見ないふりをしたり、ちょっとだけちぎってみたり、それはもう精いっぱい焦っている。ともかくガマンをするのにじっとはしていない。それでも平均23パーセントほどの子がガマンのすえ、2個目のマシュマロをほうばった。

当座の満足か、あとの充実か。自制心(self-discipline)は何をもたらすのか。家庭は子供に何をしつけたのか。マシュマロ・テストにはさまざまな隠れたお題がひそんでいた。

もっとも子供が何分間マシュマロをガマンしたかという統計だけでは、心理科学にはとうていならない。その後のミシェルを含めた研究者たちは、年齢差や性差や条件変化を加えたり、脳波の測定や悩科学の知見を加えたり、IQとの関係、学力との関係、家庭環境との関係を比較するなど、行動心理学の総力をあげて「誘惑と自制心の関係」をつきとめる研究をすすめた。

ほんとにそんなことが見えてきたのかと訝りたくなる結論を出す研究チームも出てきた。幼いころにマシュマロ2個をもらうために2分多くガマンできた子供たちのほうが、長じては大学進学適性試験の成績がよく、社会的成功率が高く、肥満指数が低く、ストレス対処能力にも長けていたというのだ。

こんなことはとても信じがたいけれど、人生にマシュマロ・テストに近いことがないかといったら、これはいくらでもあろう。「来月からの給与増額」と「1年後の昇進」の比較、「通勤時間の長い一軒家」と「近いけれども高額家賃のマンション」をどちらをとるかということから、会議で先に発言するか後からにするか、気立てを選ぶか美貌を選ぶか、いま相手の言い分を聞くかあとから受け入れるか……。世の中には、何が有利や優位を決めるかなかなかはっきりしないのに決断を迫られる選択が、いくらも待っている。

フィリップ・ロスの小説『ポートノイの不満』には、少年ポートノイの靴下から爪先まで、計算の手順から返事の仕方までことごとく点検して評価をくだす尊大な母親が出てくるのだが、その母親がいつも口癖にしていたのは「やせっぽっちの弱虫になるのか、みんなから尊敬されたいのか」「一人前の男になるか、小ネズミになるか」というセリフだった。一夏のキリギリスでもいいか、大家族をつくるアリになれるのか、嗚呼。

少し突っ込んでみればわかるように、マシュマロ・テストの背後にあるのは、人間の情動(emotion)とは何かという厄介な問題だ。

これはなかなかの難問である。情動はかつては本能と同義語とみなされてきたが、いまでは動物に宿る本能につながるものと人間特有なものとが区別されるようになった。しかし、これが実際には区別しがたい。

動物的な情動は「刺激」と「反応」、ならびに「快」と「不快」で成り立っている。これに対して「尊敬」「慈愛」「憎悪」「侮蔑」「死の恐怖」などは人間特有の情動だ。けれども「警戒心」や「不安感」や「疑い深さ」などは、どうか。どちらとも言いがたい。ここには「過去の実績」や「将来の目算」をどう感じるか(どう見積もるか)といった、二つ以上のファクターが入りこんでくる。われわれがふだんの社会活動で経験しているのは、このどちらとも言いがたい情動のほうなのである。

脳科学や身体生理学の発達にともなって、情動を動かすエンジンについての仮説も出てきたが、こちらもいろいろの仮説に分かれたままだ。ウィリアム・ジェームズやカール・ランゲは「情動は生理的な感覚をどのように認知したのかにもとづく」と見たが、ウォルター・キャノンやフィリップ・バートが「情動は視床の動向に左右されている」とみなした。

その後の脳科学者たちも自律神経や前頭前野や扁桃体に関与するものと見るようになり、総じてはアントニオ・ダマシオ(1305夜)がそうした脳の部位と身体各所のソマティック・マーキングが情動を動かしているというふうな見方になってきた。

とはいえ、情動が脳のどの部位のバーストにもとづくかを知らされたところで、どうしようもあるまい。われわれはドーパミンやアドレナリンの分泌量で「心」や「行い」を決めてはいない。

情動のことがわかってきたとしても、誘惑と自制の正体のことはわからない。4歳児がマシュマロに誘惑されたからといって、大人たちが何に誘惑されているかなんてまことにまちまちであるからだ。

金銭、地位、名誉に誘惑される者もいれば、旅先の湯煙り、ミニスカートの闊歩、ショップチャンネルの笑顔と説得に誘惑される者もいる。新聞は読まなくともネットのゴミ記事が気になる者もいるし、部屋中が100円ショップの商品で埋まる者もいる。ぼくが親しい女優さんはヤフーオークションを知って以来、人生が変わってしまったと言っていた。

一人の人間が陥る誘惑がいつも同じ誘因によるともかぎらない。アディクション(嗜好)は定期的に変わる。モーツァルト好きがある時期から「やっぱりベートーベンですよ」となるのは、よくある話だ。ぼくは10年前まではタラコ・スパゲッティにぞっこん誘惑されていたが、3年ほど前からはあんかけ焼きそばなのである。

が、これらはまだしもかわいい話だ。いまや誘惑と自制の関係は精神医学上ではかなり複雑なものになっている。

たとえばRSとよばれる症状がある。拒絶感受性(Rejection Sensitivity)というもので、何かの要求や要請がひょっとすると他人から拒絶されるのではないかということを怖れて過敏になってしまうことをいう。

見捨てられることへの感受性が高すぎるのだ。「これ、食べる?」「いらない」、「帰りましょうか」「もうちょっと」、「いい席とっておいた」「そうかなあ」。これだけで苦しいのだ。

RSはたんなるヴァルネラビリティ(傷つきやすさ)やフラジリティ(壊れやすさ)ではない。よかれと思って誘ったことや、誘われたのに断ってしまうことに対する過剰な反応が、傷つきやすさとして心のどこかに侵攻してしまったのだ。最近では、ADHD(注意欠如多動症)やBOD(境界性パーソナリティ障害)がRSと関連しているとされている。

誘惑の正体があやしいのだから、自制心の正体はもっとわかりにくい。だいたい意志と情動と自制との関係がはっきりしない。強い欲をもつことも、その欲に自己誘発がおこるようにするのも、結局は意志の力に見えるからだ。

おそらく一番わかりにくいのは、自制は誘惑に対するブレーキなのか、より高次の欲望を満足させるためのアクセルなのかということだ。ブレーキとアクセルではまったく逆だ。また消極的な自制心と積極的な自制力とが区別つきにくく、しかもどちらが優秀なのかも判定しがたいということだ(それなのに、どちらが優秀かを決めたがるのがアメリカ人だ)。

自制力が成功するとはかぎらない例も、すでにいくつも証拠付けられている。本書にも紹介されているのだが、2013年にコロンビア大学のマリア・コニコヴァが5つの金融シミュレーションの実験を通して得たのは、自制能力の高い者は冷静で楽観的で、ストレスとも無縁であるのに、自制心の低い者より大量の損失をしてしまう傾向にあるということだった。自制力のある者が自己損失についてのフィードバックを欠き、自制心が少ないほうが破産する前に臆病になれたからだ。

このことについては、ほくは何度も多くのアーティストやアスリートと語ってきた。二人の亡くなった友人の例を出すが、歌舞伎の中村勘三郎は「臆病だから新しい実験ができるのだ」と何度も言っていたし、ラグビーの平尾誠二は「ぼくはかなりな臆病者です、だから綿密で大胆な計画が練れたんです」と言っていた。

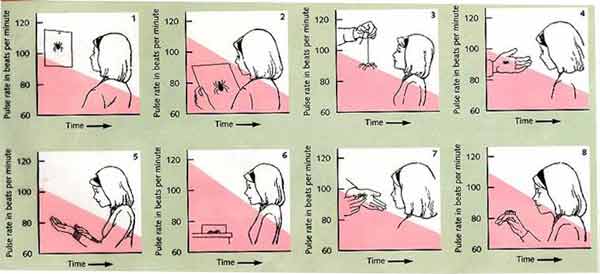

大人向けのマシュマロ・テストがあるとしたら(どういうものか考えてみられたい)、実は自制力以外でこれを切り抜けられる方法もある。「脱感作」(desensitization)だ。

これはもともとは医学的な治療用語で、アレルギー反応を軽減するために、少量の抗原(アレルゲン)を投与しながらアレルギー発作をおこさないようにしていく方法をいう。Tリンパ球が脱感作されたとみなされる。これと同様なことが高まる欲望や募る不安を抑制するときに用いると効果的なのだ。

イギリス国王ジョージ6世をモデルにした映画『英国王のスピーチ』は、吃音障害に悩んで人前でのスピーチができない王が、言語療法士の助力によって不安を克服するという物語なのだが、この英国王がとった療法が脱感作なのである。

実際にも、ジョージ6世が吃音を克服してから30年後に、心理学者ゴードン・ポールは万国のスピーチ不安症の者のための脱感作法を提供した。

おおざっぱには、①自室でスピーチについての本をゆっくり読む(一人の環境で読むことが肝要です)、②スピーチ原稿をじっくりつくる、③その原稿を他人の本を読んだふうに感じるようにする、④着替えをしたあとにスピーチ原稿を読む(これを何度かくりかえす)、⑤当日も着替えをしてスピーチに臨む、というふうになる。

うまくエクササイズすると、脱感作は自制と解放とが波の重なりのようになって、過剰な自制と過剰な不安をすうっと帳消しにしてくれる。

こんなことを書いても信じてもらえないかもしれないが、ぼくは実はたいへんな上がり症で、人前でのスピーチが極端に苦手だった。紀伊国屋ホールでは演壇に立つなり早鐘のように動悸が高まって絶句し、千葉の千倉で内田繁さん主宰の講演会に立ったときは声が震えてきて、なんとも困った。

なぜこんなふうになるのかいろいろ振り返ってみた。内容の準備不足、練習を怠ってきた、現場感覚がない、登壇以前の意識が過剰になっている、最初の3分間の話したいことが濃すぎるなど、いろいろ理由があった。そこでやむなく、3つのことを体に叩きこんだのである。

ひとつ、すべての準備は事前にすます、ひとつ、壇上に上がる前にピークを了えておく、ひとつ、予定したことの半分くらいの話にする。ぼくの場合はこれでなんとか克服したのだが、それ以前は高揚や緊張や不安を自制しようとすればするほど、うまくいかなかったのである。

あまり本書の内容紹介にならなかったようだが、マシュマロ・テストのことは行動心理学や幼児心理学の本ならどこにでも出てくるから、まあ詳しいことはそちらをめくってみてほしい。

それより本書は、やっぱりアメリカ人が能力を算定しようとしすぎてきたことを告げているのがひどく気になった。IQもウソ発見器も犯罪心理官も独特なアメリカの産物なのである。とくにコカコーラとハンバーガーというファストフードによって、消費者全員の自制心を解体することは、マシュマロ・テストが実のところは市場主義者の考案物だったとさえ思わせる。

性格や能力を判定すること、そのための新しい指標を用意することは、アメリカ人はやたらに好きだ。つまりは自己開発大好き集団で、そのためのコンサルタント絶対ほしい派なのである。最近はGRIT(グリット)が大流行である。Guts(度胸)、Reslience(復元力)、Initiative(自発性)、Tenacity(執念)の4つの才能を兼ね備えているのが「やり抜く力」だというのだ。

アンジェラ・ダックワースやリンダ・キャプランの手引書が日本でも出回っているが、女性のビジネスパーソンがGRITを推しているのが目立つ。どうやら彼女らはマッチョがお好きなようなのだ。この4項目は、まさにドナルド・トランプにぴったりあてはまるのに。

⊕『マシュマロ・テスト:成功する子・しない子』⊕

∈ 著者:ウォルター・ミシェル

∈ 訳者:柴田裕之

∈ 出版社:早川書房

∈ 発行者:早川 浩

∈ 印刷所:精文堂印刷株式会社

∈ 製本所:大口製本印刷株式会社

⊂ 2015年5月20日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1部 先延ばしにする能力―自制を可能にする

∈ 第2部 保育園時代のマシュマロから老後の資金まで

∈ 第3部 研究室から実生活へ

⊗ 執筆者略歴 ⊕

ウォルター・ミシェル(うぉるたー・みしぇる)

ウィーン生まれ。ナチスから逃れるために幼少時にアメリカへ移住。コロラド大学、スタンフォード大学で教鞭をとったのち、コロンビア大学心理学教授にいたる。「マシュマロ・テスト」の生みの親として著名であり、本書は初めての一般向けの著作。他の著書に『パーソナリティ理論』『パーソナリティ心理学』(共著)がある。