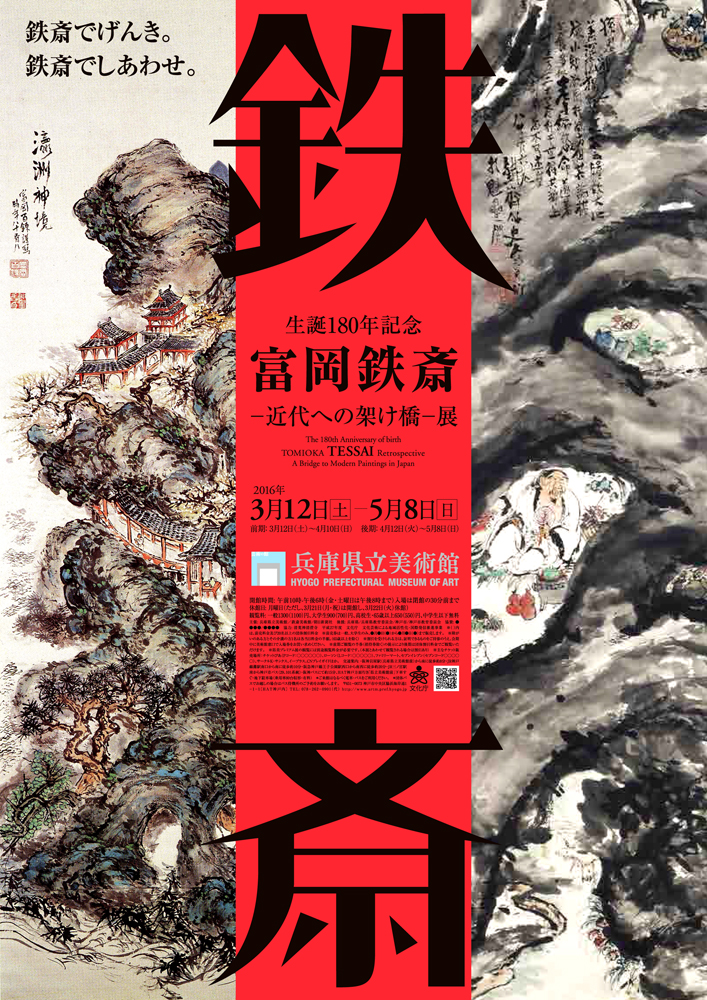

2016年4月17日・日曜日。兵庫県立美術館「鉄斎」展記念講演「鉄斎と山水」。ミュージアムホール午後2時。ようこそ鉄斎展へ。松岡正剛です(拍手)。昨日の予報をくつがえして今日の神戸は晴れました。さきほどポートピアホテルから来たのですが、海も風もとてもきれいだった。そのぶん、やはり震災のことを思い出していました。

2016年4月17日・日曜日

兵庫県立美術館「鉄斎」展記念講演

「鉄斎と山水」

ミュージアムホール午後2時

『鐡斎大成』 全4巻・続1巻 (講談社 1976〜1977)杉浦康平が装幀を施した。

ようこそ鉄斎展へ。松岡正剛です(拍手)。昨日の予報をくつがえして今日の神戸は晴れました。さきほどポートピアホテルから来たのですが、海も風もとてもきれいだった。そのぶん、やはり震災のことを思い出していました。

神戸はやや久しぶりですが、それにしても30年ぶりの大きな鉄斎展ですね。一昨年だったかな、大和文華館の『富岡鉄斎と近代日本の中国趣味』(2014)があって、その前が出光の没後90年の『鉄斎 TESSAI』(2014)でしたかね。出光のときは扇面(せんめん)が意外におもしろかった。今回は清荒神(清澄寺鉄斎美術館)さんから名品がずらっと届いて、かなり充実した作品群が出揃った。さっきぼくもたっぷり堪能してきました。

清荒神(きよしこうじん)はとてもありがたいところです。鉄斎の作品が集まっているのはもちろんですが、あの境内や土産物屋の坂がいい。ぼくはあそこへ行くとなんだかホッとします。正式には真言三宝宗の清澄寺という大日如来を主尊とするお寺さんですが、荒神(こうじん)さんとして親しみやすい。あそこにはアラミタマが影向(ようごう)してくる気配があるんです。佃煮の「さん志よう屋」とか「小やきや」とか、参道のお店がまたいい(笑)。ついつい買ってしまう(笑)。

大和文華館所蔵「富岡鉄斎展 -躍動する形と色-」

2007年10月6日(土)~2007年12月16日(日)

出光美術館・没後90年「鉄斎 TESSAI」

2014年6月14日(土)~8月3日(日)

それはともかく、蓑(豊)館長とも昼食をいただきながら雑談していたのですが、この鉄斎展は時代を画するものになるでしょうね。いまこそ鉄斎が知られるべき時代だからです。先だってこの展覧会を見てきた明治大学の田母神顯二郎君が、「松岡さんが何かにつけて鉄斎と言っていたので、帰省がてらに見てきましたが、いやあ、凄いですねえ。図版で見てきたくらいではわからないですよ」と言ってました。構成もユニークです。

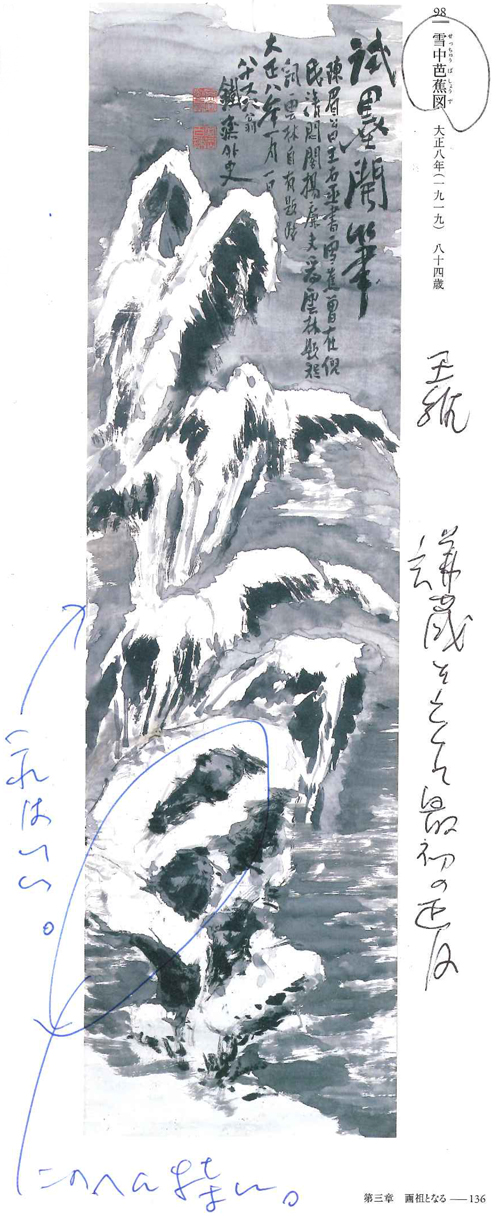

ぼく自身は今日は、墨猪墨豚と言われながらもあえて漆墨を黒勝ちに駆使した鉄斎の墨の使い方、老いてますます闊達でべらぼうな筆の速さ、ちょいちょいとした軽妙な老人たちの描き方、それから鉄斎が一貫して「胸中の山水」として抱いてきたであろう補陀落(ほだらく)のイメージなどを、猛スピードで感嘆してきました。あの『教祖渡海図』とか十八羅漢の『囲碁図』なんてたまらないですね。

渡海図は万里集九の『梅花無尽蔵』を読んで思いついた絵でしょう。集九は五山僧で梅好きで、漢詩の名人ですね。舟の下の淡墨の渦といい、上から天水のようにちらりと流れ落ちる滝の塗り残しの具合といい、平然とした釈迦・観音・孔子・老子の涼しい顔と対照的で、なんとも陶然とさせられる。あの舳先で舟の艪をこいでいるのは誰だかわかりますか。達磨さんですよ。いいよねえ。

『巌栖(がんせい)十八羅漢囲碁図』の羅漢さんたちも、みんな愉快です。あの絵は89歳の筆だから、もう死ぬ間際です。けれども賛に「俗世と仏法は碁の黒い石と白い石のようなもので、でもそんなものは盤上で引っくり返れば白も黒もない」と書いてあって、余裕綽々。いいですねえ。そんなふうに言って死にたいもんです(笑)。

それから久々に『三老吸酢図』を見ました。蘇東坡(そとうば)と仏印禅師と黄山谷の三人が酢をちょびちょび嘗めて感想を言いあっているんですね。

この画題は友松も大雅も仙厓も描いていますが、もともとは儒教と仏教と道教が三教一致を求めてお互いに同じ酢のテイストに反応しているという故事にもとづいているもので、三人が三様に顔をしかめたり、びっくりしたり、平静を装っているというふうな面白みを描く。ぼくが大好きな画題です。釈迦、老子、孔子が酢を嘗めている絵もあります。ミツカンに奨めたいよね(笑)。鉄斎はこれを王陽明(996夜)の文章に依拠して、愉快に仕上げている。

それからやっぱり、なんといっても墨画(ぼくが)が凄い。王維の詩から着想を得た40代の『空翠湿衣図』も久しぶりに見て、あらためて感じ入りましたし、あとは『花は桜木、人は武士』も近くで見ると迫力があった。あの桜の大樹が真ん中でゆっくり分岐して右の幹が夜に向かって月を抱えているあたり、たまらなかったなあ(笑)。

でもね、ぼく自身は実のところ「鉄斎を語る」というのは、ちょっと困るんです。畏まりたくもなる。いままでずいぶん鉄斎を見たり感じたりしてきましたが、あのぞくぞく感は絵を前にしたときの臨場感にまみれた状態にあるので、さっきの会場での堪能もそうだったんだけれど、できればその臨場感を秘めたままにして、あまり語りたくないんです(笑)。その理由はあとで言います。

ただし、とはいえ、今日はぼくにとってもちょっとシンボリックな一日なんです。

実は今朝のNHKの日曜美術館はミケランジェロ・カラヴァッジョ(1497夜)なのですが、ぼくはその中でゲストとして一言、『法悦のマグダラのマリア』の前で喋っています。どうしてもその前で喋りたかったので、スタジオではなくてそうさせてもらったのですが、ぼくにとって決定的なそのカラヴァッジョと、やはり安易にはその凄さと愉快を語りたくない鉄斎のことを、オンエアとリアルとはいえ今日という同じ日に喋ることになったというのは、なんともシンボリックでした。

日曜美術館「幻の光 救いの闇 カラヴァッジョ 世界初公開の傑作」

(4月17日放送)

生誕180年記念講演「鉄斎と山水」

(2016年4月17日 兵庫県立美術館)

カラヴァッジョは16世紀末から17世紀にかけての画家ですね。ルネサンスとバロックを結ぶマニエリスムを体現しています。マニエリスムというのはマニエラ主義ということ、すなわち「方法」を意識する表現様式のことで、カラヴァッジョはその先頭を切った。

日本でいえば三阿弥や雪舟のあとの等伯や雪村のような、あるいは江戸風俗画に入っての岩佐又兵衛のような役割です。でも、鈴木春信にはまだ到っていない。つまりレンブラントやフェルメールにはなっていない。そして、その又兵衛はもう桃山にはいないのです。同様にカラヴァッジョもルネサンスにはもういない。鉄斎も江戸の山水にはいないんです。

カラヴァッジョは前時代に完成しつつあったディゼーニョ(素描)とコロリート(彩色)とキアロスクーロ(明暗法)を引っ提げて、そこにちょっと魔術的ともいえるマニエリスティックな手法を投入して、まったく新しい旋風をおこしました。人物と構成がルネサンスとはまったく異なって、そこが目を見張らせる。描いた人物は、もちろんまだイエスやマリアやヨハネやマタイといったキリスト教画の人物たちなのだけれど、カラヴァッジョの同時代に実在したであろう人物が存分に投写されていて、アクチュアリテイに満ちています。

構成や姿態もきわめて斬新。なかでも『法悦のマグダラのマリア』は、めちゃくちゃすばらしい。あれはどう見ても「もうひとつのモナリザ」ですよ。カラヴァッジョは一人で時代を変える絵に挑んだんです。ぼくは日曜美術館ではそれだけを強調しておきました。

ところで、もう30年ほど前のことになるのですが、あるとき横尾忠則さんが電話をかけてきて「ねえ、これから行ってもいい?」と言って、ぼくの仕事場にひょっこりやってきたことがありました。何だろうなと思っていたら、意外なことに「ぼく、実はデザイナーをやめることにした」と言うんですね。「ええーっ、ほんとに!」と茫然としていたら、「画家になることにした」と言う。すぐに、なるほど横尾さんならそれはありうるなと思ったんだけれど、その理由が「カラヴァッジョを見て、ぼくも絵を描くべきだと思った」と言うんですね。これには痺れました。

鉄斎もカラヴァッジョと同様、画題は水墨山水の伝統を継承したまま、独自な描きっぷりに徹していったのです。

〈左〉層巒雨霽図 慶応三年(1867) 鉄斎32歳

〈右〉攀嶽全景図 明治32年(1889) 鉄斎54歳

では、あれこれ勝手な感想を言う前に、鉄斎がどういう「変化の時代」を生きたのかということを、最初に言っておきます。

鉄斎の生まれは天保7年てす。これはけっこう重大な暗合をもっている。天保7年は1837年でしょう。アヘン戦争の3年前。列強が眠りこけたアジアを食いものにすると決めたあたりです。香港がイギリスの手に落ちたのはこのときですね。

天保時代というのは大飢饉がおこり、全国で一揆が勃発していた。大坂では与力の大塩平八郎が義憤に駆られて決起して、すぐに潰された。陽明学に奉じたんですね。大御所の徳川家斉が死ぬと、老中首座の水野(忠邦)が天保の改革を断行した。大江戸社会文化の晩期ですが、天保の改革というのはどう見ても、金利を下げたり問屋仲間を解散させたり、株仲間の禁止などをしたりして、失政が目立った改革ですよ。

そんな混乱した日本に、案の定、黒船がやってくると、幕閣たちはこれにもまったくうまく対処できなかった。渡辺崋山や高野長英や橋本左内は「これでは日本はダメになる」と警告するのですが、そういう発想は危険思想とみなされてみんな断罪された。安政の大獄で多くのエリート文人が若くして消えていくわけです。梅田雲浜や吉田松陰(553夜)たちが立ち上がっても、次々に叩かれていく。鉄斎はあとで説明するように、こうした皇国の士たちの動向と心情がぴったり重なっていく青年期をおくっているんですね。

鉄斎はそういう幕末間近の京都に生まれ育っています。お父さんは富岡維叙(これのぶ)という法衣屋さんですが、三条室町の衣棚(ころものたな)で十一屋伝兵衛という店を営んでいた。各宗派の法衣を調達してあげるという家業で、京都ではいまでも法衣屋さんはめずらしくないのですが、鉄斎の家はけっこう由緒があったようです。

十一屋は代々、石田梅岩の石門心学をモットーにしているんですが、これも京都の町衆や商家ではめずらしくはありません。石門心学は京セラの稲盛さんがいまでも奉じている町人と商人のための哲学ですね。

もっとも一家は、鉄斎が幼かったときに衣棚から夷川(えびすがわ)に引っ越したようで、それからは羽振りも落ちた。でも鉄斎は幼少の頃から本が大好きで、山本昧園(まいえん)の塾で読み書きそろばんを習い、読本の『忠臣蔵』に惹かれ、サムライ・ニッポンのなにがしかに共感しています。

葛飾北齋『踊獨稽古』に描かれた悪玉おどり (文化12年・1815)

石門心学は石田梅岩が解いた倫理学。さまざまな宗教・思想の真理を材料にして、身近な例を使ってわかりやすく忠孝信義を説いた。心学が教えた善玉悪玉の考えが広まり、踊りにも取り入れられた。

そういう鉄斎がどんな美術史的な位置を占めているかというと、一言でいえば、破格です。本格に対する破格。何にもあてはまらない。

しかしほんとうは、こういう人の芸術は「破格」というより実は「逸格」というべきなんです。ところが、日本ではこの「逸格の美学」があまりに理解されていないんですね。そこが、ぼくは気にいらない。

中国では伝統的な絵画についてのエヴァリュエーション(評価)の基準がきっちり決まっています。その基本は「神品」「妙品」「能品」という3段階なんですね。神・妙・能。この順番に褒めることになる。けれども長きにわたった五代十国の混乱期をこえて宋代に入ってくると、この3段階にまして秀れた作品が次々に出てきた。董源(とうげん)とか巨然とか馬遠とか夏珪とか。

かれらの画技は「神・妙・能」から逸脱しているのだけれど、ハッとさせられたり、うーんと唸らせるものがある。そこで「逸品」という評価が生まれてきたんです。それが表現者の人物の独特な格調ももっているというので「逸格」というふうにもなっていった。鉄斎は破格というより、この逸格というべきです。

というのも、鉄斎は勝手な絵を描いているんじゃない。水墨山水の基本的な伝統思想にもとづき、宋元時代の水墨画や明の花鳥や山水や、仏画や禅画や道釈画の基本にもとづいている。それはカラヴァッジョがキリスト教絵画の伝統にもとづいていることとまったく同じでしょう。しかしカラヴァッジョも鉄斎も奔放に描いたんですね。

グレン・グールド(980夜)は、最初のカーネギーホールでの演奏会でバッハ(1523夜)の『ゴルトベルク変奏曲』を弾きましたね。「世界で一番退屈なピアノ曲」と言われていたのに、お父さんがつくった低い椅子に坐り、独特の飛び付くような演奏をして、音楽界を瞠目させた。

こういう例を思いおこしてください。グールドは好きな曲を弾いたのではありません。自分の曲でもない。バッハという「古典」を弾いた。しかしにもかかわらず、まったく自在に弾いたんです。

わかりやすくいえば、鉄斎の絵はすべてこのバッハなんですよ。バッハのような古典を描き続けているんです。それにもかかわらず、グールドがそうだったように、実に自由闊達に筆をさばいてそれらを描き、ポーズもリズムも好きに入れ、おまけにその絵のほとんどに「賛」を書き込んだのです。そこには音楽のクラシックにすべてルールがあるように、いろいろの水墨山水としての“通則”があるのですが、鉄斎はそれをマスターしたうえで、好き勝手に筆で演奏してみせたのです。

いいですか、鉄斎の絵はね、ことごとくバッハなんですよ。プレイ・バッハ。今日、ぼくが言いたかったことは、これに尽きてますね(笑)。

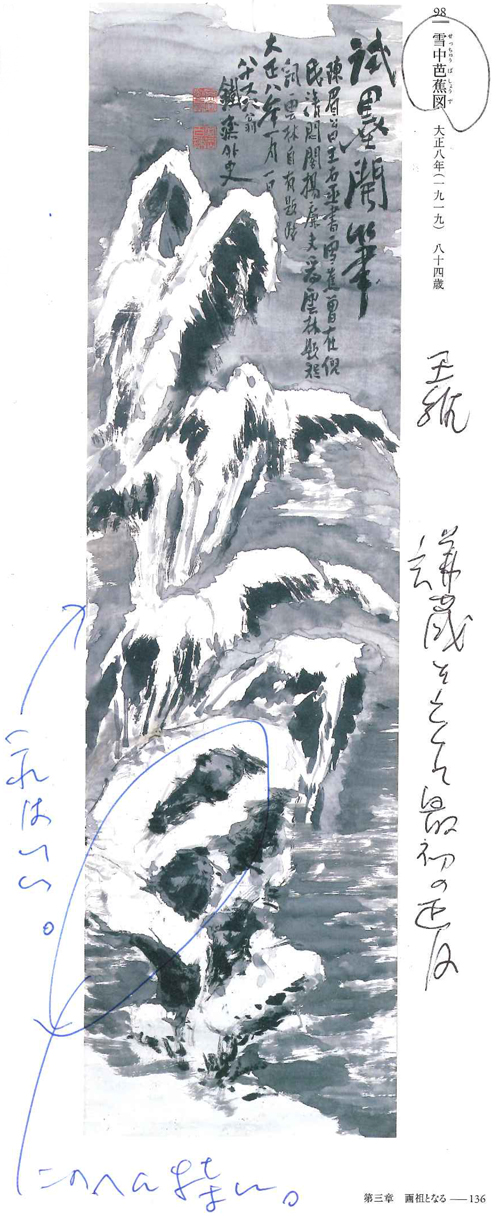

雪中芭蕉図 大正8年(1919) 鉄斎84歳

花桜人武士図 大正9年(1920) 鉄斎85歳

ま、これだけでは話が締まらないので多少のことを申し上げると、水墨山水の基本というのはいろいろあるのですが、最も有名なのは謝赫(しゃかく)が『古画品録』に示した「画の六法」です。一に気韻生動、二に骨法用筆、三に応物象形、四に随類賦彩、五に経営位置、六に伝移模写、ですね。どこかで聞いたことがあると思います。

ぼくが衛藤駿さんや長廣敏雄さんに東洋美術を叩きこまれたときは、この六法をさんざん聞かされた。

画の六法は水墨画についての六法ですが、もうちょっと広く書道と画道の両方にあてはまる“通則”もあって、これは荊浩(けいこう)の『筆法記』に有名です。荊浩は「気・韻・思・景・筆・墨」(きいん・しけい・ひつぼく)を六要とした。また、そのニュアンスとしては「神・妙・奇・巧」(しんみょうきこう)を、それから筆の使い方や勢いについては「筋肉・骨・気」をあげた。鉄斎はこういうことはちゃんと守っているんです。

なぜ鉄斎はそういう骨法を守ったのか。バッハを描くという時代に育ったからです。

かんたんな符牒を言っておくと、当時の画人では河鍋暁斎が鉄斎の5歳年上、狩野芳崖が鉄斎の12歳年上なんです。大雅は60年前に、蕪村(850夜)は53年前に、応挙は41年前に死んでいます。

これでわかるように、鉄斎はいわば徳川の水墨山水がいったん絶頂を迎えたあとに、そのバッハの技法の中から出てきたプレイ・バッハの画人なんです。だから本格を知っていたし、破格もわかっていて、それゆえにこそ逸格になりえたわけです。

ちなみに東西の画人の齢合わせをしておくと、マネが鉄斎の5歳年上で、ドガは3歳の年上、セザンヌが鉄斎の2歳年下、ルノワールが4歳年下ですね。みんな同時代だった。鉄斎はヨーロッパなら印象派の中にすっぽり入ってしまいます。

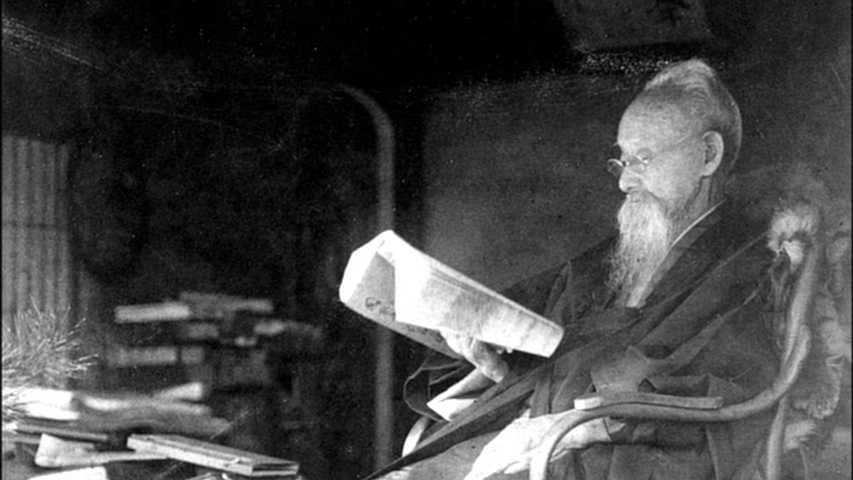

というわけで、鉄斎の絵を云々するには、あたかもグールドのピアノを議論するときのように、鉄斎の思想を云々する必要があります。それは鉄斎が「本」や「読書」を最高の体験においているということと深い関係がある。

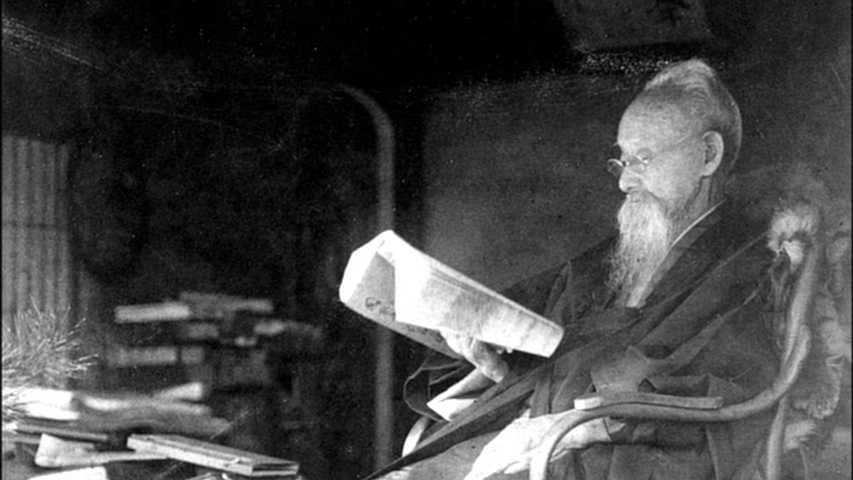

鉄斎は生涯を通して万巻の書を読むことを理想としています。それを死ぬまで貫いた書画人であり、卓越した文人でした。鉄斎が描いた画題はすべて儒学や仏法のテキストに倣っているし、神仙思想や幾多の故事来歴にもとづいているのです。クラシック音楽の楽譜のようにね。つまり鉄斎は仏道・儒道・神道・神仙道に忠実なのですよ。

けれども鉄斎は行動者というより表現者です。おそらく陽明学を外に向けないで、内に込めたんだと思います。座して天下を知るほうです。だから鉄斎の思想は「読書思想」であって、そして鉄斎の芸術は「読書芸術」なんです。こういうアーティストはいまではたいへんめずらしい。

最近のアーティストの多くは、自分の思いついたインスタントイメージやソーシャルヴィジョンに向かったり、インスタレーションにする。とくにちっぽけな自己虫めいたオリジナリティに頼っているでしょう。鉄斎はそうではなくて、「本」に入って「本」に出て、「本」に遊んで「本」をこそ書画にしていった。オリジナリティなんてこれっぽっちも大事にしていない。だいたい鉄斎は、自分の絵は「盗み絵」だとさえ言っている。

でもね、この「盗み絵」という白状がいいんです。かつてジャン・コクトー(912夜)が「ぼくが一番嫌いなのはオリジナリティという用語だ」と言っていましたが、それですよ。アーティストたるもの、こうじゃなきゃいけない。ぼくはそう思います。それからもうひとつ、アイデンティティということも鉄斎にはあてはまらない。ぼくは鉄斎の署名に感心してきたのですが、ひとつとして同じ自署がない。よく見てください。みんなちがっている。その時々の絵の具合やその場の感興に応じているんですね。このバラエティが鉄斎です。そうそう、北斎もそうでしたね。

万巻の書を読む鉄斎

鉄斎は自由奔放に描いているようで、必ずしもそれだけじゃないんですね。その、それだけじゃない力量を身につけておくためには、若い日々からかなり学問にも打ちこんできました。

幼少期からいろいろ学んでいますが、国学者の大国隆正の塾では『古事記』『日本書紀』『祝詞』をアタマに入れています。大国は津和野の出身ですから、ということは平田篤胤の門人になるというわけですが、京都に来て報本学舎という私塾を開いていて、そこには多くの志士が出入りしています。等持院の足利尊氏・義詮・義満の木像の首を三条河原にさらして勤王の気勢をあげた野呂直貞なんてのも出入りしていて、鉄斎はたいへん親しく交流していた。鉄斎は32歳で結婚した妻をすでに亡くし、5年後に再婚しているのですが、2番目の妻のハルは野呂の紹介です。

漢学については、岩垣月洲に教わっています。漢籍の読み方と漢詩漢文の書き方のイロハを体得したでしょう。古註学の家に生まれた月洲もやはり勤王派で、佐久間象山や小松帯刀などと往来して国事に尽くしている。門人が3000人もいたといいます。

だいたいこの時代の京都は歴史上、かつてないほど最もダイナミックな陰謀と策士と愛国者が渦巻いていて、鉄斎はその呼吸をのべつ吸いまくっていたはずです。梅田雲浜、梁川星巌、その星巌の夫人の紅蘭、中島棕隠、山本梅逸、頼三樹三郎、平野国臣、山中信天翁、藤本鉄石‥‥その他、多士済々、みんないた。なかでも鉄斎が深い影響をうけたのが春日潜庵と貫名海屋ですね。

鉄斎の家族

右上が春子夫人。その隣が息子の謙蔵。

鉄斎夫妻(無量寿仏堂画室にて)

鉄斎が春日潜庵から教わったのは何だったと思いますか。陽明学です。鉄斎はずっと晩年にいたるまで王陽明の文庫を大事に筆写したりしているのですが、そもそもの陽明学との出会いは潜庵からで、以来、おそらくはいっときも陽明学の「知行合一」の気持ちを離さなかったと思います。

潜庵には西郷隆盛(1167夜)も傾倒していて、弟を門人にさせたりしています。鉄斎と陽明学の関係は今後の研究課題でしょうね。

もう一人の貫名海屋(ぬきな・かいおく)は、菘翁(すうおう」としても知られている書画人で、鉄斎がずうっと敬慕した文人であり、儒者ですね。絵もいいけれど(とても気持ちのいい山水を描きますが)、でもやっぱり書がすばらしい。市河米庵と巻菱湖(236夜)に並ぶ幕末三筆のなかでは、ぼくが一番好きな書家です。もっとも田能村竹田は自分が見た“真景山水”では、野呂介石の瀞八丁、頼山陽(319夜)の耶馬渓、そして海屋の伏見巡行が最高だと絶賛して、海屋の絵を褒めている。なるほど、そうも言えるかもしれないけれど、ただし、この評価は「神・妙・能」のほうで、逸品というのではないでしょう。

ともかくも潜庵と海屋に最大級の敬意を払っていたのは、鉄斎は品(ひん)を重んじていたからですね。あるいは「仁」(じん)ですね。人品はこうじゃないといけないというものを、鉄斎はずっともっていたんだと思います。それは「儒」からも来ている人倫感覚でもあったのだと思いますが(鉄斎は自分のことをしばしば「儒者」と言っていたんですが)、幕末の風雲の中で培われた日本人はこういう人格や精神をもっていないといかんという基準からも来ていた。

それが潜庵と海屋に対する心服や敬意になったんでしょう。鉄斎ならずとも、われわれもこのへんをまちがうようではアウトです(笑)。

鉄斎の青少年期に、もう一人多大な影響をあたえたのは、いまさら言うまでもなく太田垣蓮月です。とても美しいおばあさんです。和歌が上手で、書も端麗で、武術の嗜みもあった女人です。ぼくの母親が蓮月の歌や書を慕っていました。若い頃はその美貌もよく知られていたようです。

蓮月は、一説には藤堂(とうどう)家の落胤だったともいいますが、前半生はけっこう不幸です。最初の縁組は不縁で養子婿が去り、二度目の夫は若くして病没、両夫のあいだにもうけた一男三女も次々に死んでしまったので、世のはかなさを感じて剃髪し、蓮月尼と号してささやかに陶芸で暮らしていたという。

蓮月の歌にはしみじみするものが多く、これは有名な歌ですが、「やどかさぬ人のつらさをなさけにて朧月夜の花のしたぶし」というような歌が多く、なんとも侘しくて美しい。「もののあはれ」でしょう。そういう蓮月の歌や人柄はすぐに評判になるのですが、蓮月はそんなことで自分のところに多くの人が訪ねてくるのがあまり好きではなかったようで、何度も転居してしまう。それで世間からは「屋越屋(やごしや)の蓮月はん」という綽名がつきました。

その蓮月が65歳のときに20歳の鉄斎が出会うんですね。美しいおばあさんと無骨な青年の邂逅でした。

鉄斎の父親も蓮月の知り合いだったらしく、蓮月が原坦山の口ききで雲居山(うんごさん)心性寺のお坊か庵に引っ越すと決まったとき、あんな山深いところにおばあさんを住まわせたのでは不自由だろうというので、お前が行ってきなさいと若い鉄斎が用心棒のように寄寓させられた。はたして鉄斎が蓮月の役にたったかあやしいものですが(笑)、深い井戸から水を汲むとか、陶芸用の粘土を取りに行くとか、焼き上がった焼き物を注文先に運ぶとか、そういうことをしたようです。

心性寺は白川村のはずれにあったので、蓮月は「世のうさもしら川山の夕霧に石きる音ぞあはれなりけれ」などと詠んでいる。そこには貫名海屋も訪ねてきたようです。

蓮月が鉄斎に教えたのは、ひとつは遊芸の心、もうひとつは慈悲です。「慈しみ」ですね。蓮月は万延元年の大飢饉のとき、自分の葬式費用として預けてあった30両を聖護院の貧民たちに分け与えたりするような人だったのですが、鉄斎は小高根太郎さんの調査研究によると、けっこう血気さかんで癇癖の強い青少年だったらしく、蓮月はそこを和らげることをいろいろ腐心したようです。

癇癖が強くて血の気が多いのは、当時の勤王佐幕の激動の日々とも関係があったからだとぼくは思うのですが、もともと鉄斎が生まれもって斜視で、幼少期に胎毒を病んでそれを治療したら内攻して耳が遠くなってしまったというのも関係があるかもしません。晩年は右の耳はほとんど聞こえなかったといいます。今回の展示には鉄斎が使っていたばかでかい補聴器も飾ってありましたね。ま、蓮月はそういうことも心配して、若い鉄斎を持ち前の慈悲で柔らかく包んでいった。

鉄斎のほうはそうした蓮月の心配をよそに各地を遊学歴遊するのを好み、文久に入ると長崎を数カ月旅行して、幕末の西の動乱の動向を見定めたりしたのち、27歳のときに京都に戻って聖護院の蓮月の旧宅で私塾を開きます。

でも、まだ若輩の貧乏学者が塾を開いてもうまくいくはずがない。「菜を咬み貧を忍んで百事を期す」などと『村居即事』という詩に自嘲気味に書いている。

それで、これを見かねたのか、山中信天翁こと山中静逸が「君は絵を描いて生計をたてたほうがいいのではなないか」と勧めた。この静逸はのちに石巻県(宮城県)の知事になった人物で、のちに鉄斎は自分にとって蓮月と並ぶ恩人だとしています。

文久3年というと、藤本鉄石や松本奎堂が天誅組の乱をおこして憤死していたり、平野国臣が生野銀山に兵を挙げて捕縛されて獄舎で斬殺されている頃でしょう。かれらは鉄斎の親しい友人たちで、それがみんな死んでいったんですね。若き鉄斎にはかなりこたえたと思います。

奎堂については「人トナリ淡泊ニシテ慷慨憂憤ス。玉堂ノ小山水ヲ掛ケ、古屋石(こおくせき)四、五品ヲ蔵シ、筆硯塵埃ニ混ズ」というふうに振り返って、「時代の進捗に悲憤慷慨していたが、浦上玉堂の小品を愛玩するような風流なところもあった」と言っていますし、国臣に対しては「なかなかに獅子たる人ぞいさぎよし生きてなしえと事もあらねば」というふうに歌を手向けています。

ちなみに鉄斎の歌は、はっきりいってヘタですね(笑)。拙劣なのではなく、歌語としての言い回しに達していない。正直すぎるんです。でも漢文漢詩は骨気が通っています。蓮月の和歌の感覚は鉄斎の肌には染まなかったんですね。

かくて鉄斎は33歳で明治を迎える。その一年前に画家の中島華陽の娘と結婚して長女をもうけますが、この奥さんはすぐ亡くなってしまいます。

では、山中静逸の勧めに従って絵のほうに専念していったのかというと、どうもそうでもない。しばらくは書物の校訂をしているような、そこから触発されている絵を読書の延長で描いているような、ブックウェア三昧に浸っています。また、ときに石上神社や大鳥神社に奉職して遠くから国事に尽くしているような、そうかと思えば好きに先達の跡を訪ねて旅をしているような、明治の半ばすぎまではだいたいそういう日々を送っている。だから鉄斎は本格的に絵を描くつもりだったかというと、そうでもなくて、「本と絵と旅」のあいだを逍遥していたのです。

そういう鉄斎がのちに文人画と称されるような絵にどっぷり浸かっていくようになるのは、明治の終わりからでしょう。

ここにプロジェクトされている、とても不思議な絵は『艤槎図』(ぎさず)というものです。波のまにまに変な岩のような根っこのようなものがぷかぷか浮いていて、これを子供が漕いでいるという絵柄です。

いったい何を描いているのか。妙な絵ですね。中国の仙人みたいですが、歳をとったほうは内藤湖南(1245夜)です。艪を漕いでいるのは息子の乾吉君。これは、湖南が洋行するというので89歳になった鉄斎がそれを慶んで餞(はなむけ)として描いたもの、湖南が洋行から戻ってきたときには鉄斎は亡くなっていました。

念のため、「艤」(ぎ)というのは船舶の準備をすること、「槎」(さ)は筏のことで、鉄斎は湖南親子を荒海を蹴立ててどんぶらどんぶら進んでいく岩船に譬えたのでしょうね。まあ、天磐樟船(あめのいわくすぶね)のようなものでしょう。

この絵を見てもらったのは、この絵がとてもユニークなものになっているということもあるのですが、湖南が鉄斎を応援しつづけたことを言いたかったからです。湖南は鉄斎の文人画のかなり初期からの応援者であり、解読者だったんですが、それはけっこう勇気がいることだったんです。

鉄斎と内藤湖南と他

右から内藤湖南、鉄斎、羅雪堂、犬飼木堂、長尾雨山の名前が鉄斎の自筆で書き込まれている。『日本の名画 富岡鉄斎』(中央公論社)に収録。

それというのも、明治に入るとフェノロサがやってきて日本美術に多大な関心を寄せたのはいいのですが、天心(75夜)ともども文人画にはいまひとつ理解がなかった。狩野派までは認めたんですがね。

そのため文人たちが描く山水は「つくね芋山水」などと揶われて、あんなものは遊戯にすぎないと見られていた。それを覆していったのが湖南だったんです。

だいたいぼくは、明治の美術文化は総じて好きで、天心の日本美術院の活動も、春草や大観(1470夜)の絵とともに大いに認めていますし、竹内栖鳳から安田靫彦にいたる日本画も、小川芋銭や月岡芳年の異端もけっこう好きなんですが、明治の画壇や美術批評が文人画や南画に着目できなかったのは失敬なことだと見ているのです。

それを長尾雨山(3夜)や内藤湖南や藤野君山がなんとかしてくれた。鉄斎もそういう湖南をありがたいと思っていたはずです。そんなことから、最期にこの『艤槎図』というような前代未聞の屈託ない傑作が描かれたんですね。

そこで一言、言っておきたいのは、そもそも日本の水墨画は中国の水墨画とはだいぶん異なっているということです。中国の水墨山水は北の「全景山水」と、南の「辺角山水」とがあって、日本に来たのは南のほうなんです。

詳しいことはぼくの『山水思想』(ちくま学芸文庫)を読んでもらいたいのですが、ごくかんたんに説明しますと、中国文化を見るときはまずは北と南を分けたほうがいい。漢方医学だって北は寒冷だから服を着たままでも治療できる鍼(はり)で経絡(けいらく)をつつくような医療が発達するんですが、南はたいそう温暖なのでまわりに生い茂っている薬草を煎じて汗を流す医療になります。湯液医療ですね。

似たようなことが「南船北馬」(なんせんほくば)とか「南稲北麦」(なんとうほくばく)とか「南頓北漸」(なんとんほくぜん)といった言葉にもあらわれている。「南頓北漸」というのは南の禅は早い頓悟を求め、北の禅は漸近的な悟りを重視するといった意味です。

水墨山水画でも同じことがおこっているんですね。北の山水画と南の山水画がちがう。北のほうは「華北山水」というもので、水墨美術史では「北宗画」ともいわれていて、時代的にいうと李思訓や荊浩あたりから始まって北宋の関同、李成、范寛などが代表する。

この連中は画面全体に見上げるような山水を描き、これを「三遠」という独特の遠近法で構成します。三遠は「高遠・平遠・深遠」です。画面の上のほうは峨々たる山岳を見上げるように高遠で描き、真ん中あたりの風景は平遠で見通し、画面下方にしたがって覗きこんだような深遠を使う。こういう描き方をした。ヨーロッパの一点透視の遠近法とはまったく違うんです。李成はそのうちの平遠がうまいというので「平遠山水」とか「煙林平遠」と呼ばれました。

李成の次の范寛(はんかん)の『谿山行旅図』になると、画面全体がほとんど山水交響曲ですね。さらに物凄いのは郭煕(かっき)でしょう。『早春図』なんてエントロピー最大の山水です。だからぼくは「全景山水」と名付けた。こういった北宋の全景山水は、さらに韓拙が「闊遠・迷遠・幽遠」を加えていくんですが、ここまでくるとやや混沌に近いかもしれません。

松岡正剛『山水思想』(五月書房 2003)

松岡正剛『山水思想』(ちくま学芸文庫 2008)

雪舟・等伯から鉄斎・横山までの日本画の道程をたどり、水墨山水画にひそむ日本表現文化史独自の「方法」を見出した。

一方、南の山水画は「江南山水」というもので、美術史では「南宗画」とも呼ばれるので、やがて「南画」(なんが)とも言われます。

こちらは王維(おうい)が始めて董源(とうげん)が受け継ぎ、やがて巨然、馬遠、夏珪というふうにひろがっていく。この「江南山水」は南方の温かい風土に育ったので、さっきも言ったように風景の一角だけを描いても葉っぱが生い茂り、水の流れが生き生きしている。そこでぼくは「辺角山水」と名付けたのですが、実際にも馬遠(ばえん)の山水画は「馬の一角」と言われ、夏珪(かけい)の山水画は「夏の半辺」と言われたように、風景の全体を描いてはいない。景色の省略や圧縮がおこったり、余白があったり、部分だけが強調されたりした。

この、南の「辺角山水」の嫋々たる風情が日本にやってくるんです。そしていわゆる「残山剰水」(ざんざんじょうすい)のニュアンスをつくっていった。「にじみ」や「ぼかし」もここからです。日本の南画や文人画はこれなんですね。これは日本にやってきた仏教や禅が、古代は北魏仏教のような北のものだったのが、鎌倉中期くらいからは禅の到来(それも南頓北漸の南頓のほうですね)とともに、南の温かい山水画になっていったということにもあらわれています。

ところが、フェノロサたちはここがよくわからなかった。だから明治の後半まで、文人画や南画や俳画は片隅に追いやられています。大雅も蕪村も玉堂も軽視された。そこを早くに理解していったのが内藤湖南や長尾雨山や、それから幸田露伴(983夜)だったんです。鉄斎が『艤槎図』を贈った背景が少しは伝わったかと思います。

ところで、ぼくは今度の鉄斎展の図録に原稿を頼まれて、さあ、困ったなあ、鉄斎を言葉にするのは辛いなあと思いながらも、蓑館長から手紙もいただき、次のような一文を書きました。ここで、それを読んでみますね。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「律義な飄逸」松岡正剛

鉄斎にはずっとめろめろだ。いつ頃からめろめろになったか今となってははっきりしないけれど、父は鉄斎堂の書画骨董を贔屓にしていたし、母は女学校時代から蓮月尼の歌と書に憧れていた人だったから、おそらく親戚のひいじいちゃんのように好きになっていったんだろうと憶う。

長じて、本気で鉄斎を見るようになって、多少の瑕瑾や食傷気味になるところがあっても、ここは他の画家に敵わないだろうと思うところがあってもおかしくなかったはずなのに、それがやっぱり鉄斎は何もかもが格段にすばらしく、あいかわらずめろめろなのである。

衝撃的なのはたとえば富士山図や妙義山図だけれど、そういうぶっちぎりの驚天動地の絵ではない大半の絵にも、引きずりこまれてしまうのだ。どこに引きずりこまれるのかと言われても困る。どんな画幅の絵も小さな絵でも、鉄斎が描けばそこは必ず驚天動地なのである。上手下手を超えている。魔術的な筆致構成だとしか言いようがない。筆致構成と言ったのも、筆致と構成が分かれても割れてもいないのだからそう言いたくなるわけで、間架結構(かんかけっこう)の案配がいいなどというレベルではないのだ。

どうしてこのひいじいちゃんがこんなに凄いのか。説明に窮するが、思いつくままにメモしておくと、こんなふうになろう。

第一に、漢籍山水というものが呑み込こめている。鉄斎はおそらく自分の手元のどんな漢籍にも目を通した。手に入らぬものは筆写した。湖南・君山・雨山との交流もその気分を高揚させたろう。ついで、手に入った水墨山水をひたすら凝視した。先人の画帖に溺れたのだ。そのうち、山水画というものは陶淵明の「そこに行ってみたい、遊んでみたい、死んでみたい」を絵に写していったものだから、鉄斎はその漢籍と山水を同時に呑み込んで「行ってみたい、遊んでみたい、死んでみたい」を絵にできたのである。

第二に、神祇に身を奉じた。湊川神社の権禰宜、大鳥神社の宮司なども仰せつかったが、もともと尊王国学に愛着をもっていたので、その「惟神の魂魄」のようなものが絵に迸った。「漢」であって「皇」であったのである。二〇代に春日潜庵や梅田雲浜の刺激から陽明学に親しんだことも鉄斎をつくっていると思う。ただ若くして安政の大獄の悲劇を見たことが、鉄斎をして「隠逸」に向かわしめることになった。

第三に、これは言うまでもないことだろうが、ともかく生涯にわたって「本まみれ」であった。古今の蔵書家の伊藤介夫や明清画蒐集家で篆刻家でもあった桑名鉄城から受けた影響も大きく、一言でいうなら支那学にかかわるものすべてに目を通したかったのだと思う。ちょうど京都に湖南らが来たこともよかった。京都アカデミーのほうも、たとえば京都帝大の初代図書館長の島文次郎が鉄斎を表敬して蔵書蒐集の意見を聞くなど、厚誼をもって接した。「博古の鉄斎」と言われたゆえんだ。あえて誤解を恐れずに言うのなら、鉄斎の絵は実は「本」だったのである。

第四に、やはり太田垣蓮月の清々(すがすが)しい知的体温が、鉄斎の情緒と心意気に澄んだものを与えたことが特筆されるだろう。なにしろ蓮月の歌は六人部是香・上田秋成・香川景樹ゆずりなのである。蓮月の歌は花月を友とする典雅なものが多いけれど、「一とせは夢ののをざさ霜をへて一よ二よとなりにけるかな」「こぬ人をまちかね山のよぶこどりなくなく春もくれんとすらん」というようなリズムのあるものも少なくなく、これが漢詩は威風と天涯を感じさせてよかったが、和歌はからきしへたくそだった鉄斎においては、きっと筆のリズムのほうに転写されていったにちがいない。

第五に、校訂力がある。ここで校訂力というのは、言葉や文字の意義を一点一画に及んで成立させていく能力のことだ。中井竹山の『草茅危言』(そうぼうきげん)を校訂して出版したのが大きかったのだろうが、この校訂力は意外にも鉄斎の絵の中の要訣の点検を促し、鉄斎に同一主題を何十回となくヴァージョンに向かわせたエンジンになっていったはずなのである。

このほか、水を大切にした、一生を通してシャツを着なかった、絵を描くときも絵筆ではなく書筆を使った、案外ありきたりの筆だった、孫をあやしたりすることをしなかった、おそらく恐妻家だった等々、まだまだ鉄斎を鉄斎にならしめた理由はいくつもあろうけれど、鉄斎の性格と芸術と学問を通じて何を一言で選べばぴったりするかといえば、私ならとりあえず「律義な飄逸」というふうに言ってみたい。

これは「計算されたユーモア」とか「深い笑い」とかというのではない。律義というのは至高に及ぶために格義を律しておくということであって、飄逸とはその途次でいくらでも自在に遊んでいたいということなのである。だからこれを老荘ふうに「鉄斎の上善は水の如し」と言ってもいいだろうし、「鉄斎は淵然にして雷声」あるいは「鉄斎の柔弱は世界の剛強を凌ぐ」と言ってもいい。まあ、どのように言うことになっても、私は鉄斎にめろめろなのである。

(マツオカ・セイゴオ 編集工学研究所所長)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

まあ、こんなふうに書いたのですが、あまり上手に書けているとは思えませんね。ただひたすら「ぼくは鉄斎にめろめろなんです」ということだけが書いてある(笑)。締切りに追われて書いたからでしょうね。

でも、なかで一番大事なところは、鉄斎の絵はすべからく「本」であるというところです。鉄斎はヴィジュアル・ブックウェアそのものなんですね。鉄斎は何度も自分の絵よりも「賛」を読んでほしいと言っていますが、それは解説を読んでほしいとか、自分の画題を知ってほしいというのではなく、自分の絵は山水思想であって歴史観であって、文人的世界観であるということの、その知恵を言っているわけです。

では、もう一度スライドを見てください。ここにプロジェクトされたのは、『瓢中快適図』という清荒神さんの鉄斎美術館が所蔵している、まさに鉄斎の読書三昧を描いたものです。実に自在ですねえ。これが88歳のときの絵ですから最期に近いのですが、「ここまでくると神仙など羨ましいとは思わない」と書いている。いやいや、とんでもなく駘蕩です。

それにしても鉄斎はどうしてこんなに自在に仙境のイメージに筆を遊ばせることができたんでしょうね。同じく清荒神に『水郷清趣図』というのがあるんですが、闊達な淡い墨蓮の上でカワセミが宙返りをしています。一瞬見たただけでも、あっというまに鉄斎の世界に入れます。たまりませんね(笑)。

『瓢中快適図』 大正12年(1923年)鉄斎88歳

中国では古来、「壺中天」といって瓢箪の中に仙人の住むという別世界があるとされている。

『水郷清趣図』 大正12年(1923年)鉄斎88歳

中国では、泥田に咲いても俗世に穢されることのない蓮の花を愛でる伝統があり、蓮は好画題として描かれてきた。鉄斎も若いころより多くの作品を遺している。

というようなところで、時間がきたようですが、最後にやっぱり富士山をお見せしなければならないでしょう。実は今日来られたみなさんは展覧期間の後期に当たるので、富士山図は展示替えしてしまっているのですが、これはやっぱり妙義山図とともにゆっくり見るべきです。では、どうぞ。

言いたいことはいろいろあるんてすが、ま、遠慮しておきます(笑)。また最近は出光美術館の笠嶋忠幸さんの『鉄斎「富士山図」の謎』(学生社)といった興味津々の謎解きの本も出ているんですが、また池大雅との比較もいろいろ研究されているのですが、そうしたこととはいったんべつに、やっぱり『富士山図』と『妙義山図』には、あっと驚いてほしいんです。

ついでながら、今日はまったく紹介できなかったのですが、鉄斎が大津絵っぽい愉快きわまりない絵をいろいろ描いてきたのも看過できないということを、付け加えておきます。鉄斎は「遊」でもあるんですね。

『鉄斎「富士山図」の謎』(学生社)

最後におまけです。ぼくの『山水思想』は5部構成になっていて、「日本画の将来」から始まって「真形山水図」「山水タオイズム」「而今の山水」をへて「遊弋する山水」という21章仕立てにしました。それが全部で78節の細かい割りにもなっている。

この最後の「遊弋する山水」の76節目が、「融通無礙」というヘッドラインの、まるまる鉄斎の話なんです。そして77節が「山水という方法」、78節が「違式と越境」で、1冊が閉じるんです。この「融通無礙」に、ぼくは鉄斎の画技は「胸中ノ逸気」をそそぐためのものであり、「性情ヲ陶冶スルノ遊戯」であったということ、とくに「筆墨ノ場ノ中、逸民ト為ル」ということが鉄斎の身上であり信条であると書いておきました。

いまでも、このことはいっさい訂正することなく、みなさんに告げておきたいことなのです。だから、これ以上のことを語りたくなかったんですね。とくに「筆墨ノ場ノ逸民」たらんとしたことは、富岡鉄斎89年を通しての真骨頂でした。鉄斎は「本」なのです。鉄斎は「遊」なのです。鉄斎は「逸民」なのですよ。

それからもうひとつ、まことに口はばったくも畏れ多いのですが、鉄斎が生まれた西暦換算の1月25日は、ぼくの誕生日でもあるのです。あーあ、言っちゃった(笑)。では、以上で拙い話をおわります。ほんとうは、ぼくは鉄斎の書から入ったので、森田子龍の書観などを交えてその話もしたかったのですが、あしからず。どうもありがとうございました(拍手)。

⊕ 『鐡斎大成』(全4巻・続1巻) ⊕

∈ 著者:富岡鉄斎

∈ 編集委員:富岡益太郎 小高根太郎 坂本光聰

∈ 執筆:富岡益太郎 富岡とし子 富岡冬野

小高根太郎 鶴田武良 森田子龍 金澤 弘

∈ 撮影:北川建吉

∈ 発行者:野間省一

∈ 発行所:講談社

∈ 印刷所:株式会社便利堂(図版)

東洋印刷株式会社(活版)

凸版印刷株式会社(平版)

∈ 製本所:和田製本工業株式会社

∈ 製箱:株式会社岡山紙器所

⊂ 1976年9月20日発行(第1巻)

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 『鐡斎大成・第一巻』

∈∈ 序

∈∈ 図版

∈∈ 評伝

∈∈ 図版解説

∈∈∈ 図版リスト

∈∈∈ LIST OF PLATES

∈ 『鐡斎大成・第二巻』

∈∈ 図版

∈∈ 鉄斎の思い出

∈∈ 写真記録 富岡鉄斎

∈∈ 図版解説

∈∈∈ 図版リスト

∈∈∈ LIST OF PLATES

∈ 『鐡斎大成・第三巻』

∈∈ 図版

∈∈ 座談会 鉄斎を語る

∈∈ 図版解説

∈∈∈ 図版リスト

∈∈∈ LIST OF PLATES

∈ 『鐡斎大成・第四巻』

∈∈ 図版

∈∈ 図版解説

∈∈ 富岡鉄斎年譜

∈∈∈ 図版リスト

∈∈∈ LIST OF PLATES

∈ 『鐡斎大成・続巻』

∈∈ 序

∈∈ 図版目録

∈∈ 図版 絵画/書・碑文/器玩/自刻印譜

∈∈ 書/器玩/自刻印

∈∈ 図版解説

∈∈∈ 参考資料 失われた作品

∈∈∈ 図版リスト

∈∈∈ LIST OF PLATES

⊗ 著者略歴 ⊗

富岡鉄斎

明治・大正期の文人画家、儒学者。日本最後の文人と謳われる。幕末の動乱期には勤皇学者として国事に奔走し、明治維新後は神官の公職を経て、89歳で亡くなるまで、文人画家として多くの書画を世に送り出した。真景図、山水画、故事や古典に取材した人物画や神仙画、風俗画、花卉・鳥獣画など、その領域は多岐にわたり、奔放な筆致と豊かな色彩で描かれた、壮大なスケールの作品は、近代の日本美術史において傑出した存在感を放っている。