秋田に生まれ、山陽と松陰に学び、

東洋と日本を貫く方法を求めて、

支那学と日本文化史研究を研鑽しつづけた巨人。

富永仲基を発見して、加上の論理に着目し、

空海にも道教にも、書道にも香道にも、

そして山水画の精髄にも通暁した目利きの巨人。

平成混迷の、日中怪しき混雑の時、

この「歴史と美の崇高」を見抜いた内藤湖南を、

諸君はなぜ読まないのか。

秋田に育った。狩野亨吉(1229夜)が大館なら、内藤湖南は鹿角(かづの)の毛馬内である。いまは十和田町になっている。湖南の号もその十和田湖からきた。南部藩で儒学を学んでいた父も、十湾という十和田湖に因んだ号をもっていた。十湾も湖南もすばらしい号だ。ぼくは未詳倶楽部の会員に俳号を提供し、またときに親しい者に雅号を進呈することがあるのだが(電通の林君には「十全」、リクルートの米川君には「云亭」など)、その出身地に因む俳号や雅号にはいたらない。

戊辰戦争のとき、南部藩は奥羽十藩の列藩同盟に加わって官軍に抵抗した(奥羽戦争)。秋田藩とも戦った。しかし、南部藩は負けた。これで十湾の一族は賊軍とみなされることになった。いまでは考えられないかもしれないが、これがそのころの歴史というものだ。毛馬内も秋田県に属することになり、内藤家は家禄を失い、農耕生活者となった。

当時の秋田はそういう時代背景にいたのである。しかし、そういう時代背景と地域に育ったことが、内藤湖南をつくった。

湖南の本名は虎次郎という。父の十湾が吉田松陰(553夜)に傾倒していたので(実際に出会っている)、そこからとった。松陰の幼名は虎之助、通称が寅次郎だった。が、虎次郎は明治3年に母を亡くし、祖母・兄・姉もつづいて病死した。

これでは内藤家の農耕もままならず、父の十湾は田畑をうっちゃって臨時教員になったり、尾去沢鉱山の書記をしたりしながら、家計をしのいだ。そのかたわら、虎次郎に漢文を教えこんだ。これだけは父のなすべきことだったのだ。

かくて虎次郎は12歳のときは頼山陽の『日本外史』(319夜)を、13歳のときは『春秋左氏伝』を読まされた。「父が日本外史を教へてくれた。相当難しいので眠くなつて仲々進まなかつた」と述懐しているが、その後は「面白くなつて、外史の字引を使ひ一年足らずの中に大半読んでしまつた」とある。自分で読んだのだ。父の教育が発酵したのだ、そしてこれが、内藤湖南の歴史観の誕生だったのである。『日本外史』はその後も長きにわたる湖南の愛読書になっている。父譲り、松陰譲りの山陽学ともいえる。

山陽を読んでいればそうなるに決まっているが、漢文はかなり好きになった。湖南のシノワズリーとシノロジーは生涯を貫いて骨太だったけれど、それは栴檀の双葉のころの素養でもあった。明治14年(1881)に天皇の東北巡幸があったとき、虎次郎は漢文で奉迎文をつくったらしく、それが当時の侍講の元田永孚を感嘆させたという話ものこっている。この素養は生涯におよぶ。狩野亨吉は10万冊を蔵書したというが、湖南の読書も漢籍・和本をふくめ、そうとうなものだった。

では、われわれはその湖南をどう読めばいいのか。今夜はそのあたりのことをめぐりたい。

いま、あまりにも内藤湖南が読まれていない。名前すら知らない者が多いだろう。しかし、これはダメだ。日本の低迷だ。親知らずだ。湖南を読まずしてアジアや日本は語れないし、湖南がどのように「東洋≒日本」を考えようとしたかを知らないと、近代日本の長短両所が毫にも見えてはこない。

今年の2月24日、イシス編集学校の「感門之盟」で、田楽雑伎団教室師範代の関富夫君に、湖南の『日本文化史研究』2冊を贈った。毎度、師範代には見返しか扉かに一文を書きこんでさまざまな文庫本を贈っているのだが、湖南は初めてだった。もっとも湖南の文庫本はこれ以外には『支那絵画史』(ちくま学芸文庫)があるだけで、やや寂しい。湖南はできるだけ若いうちに読むほうがいいからだ。

ぼくはどのように湖南を読んできたかというと、文庫本はなかったので、大部の全集をちょっとずつ紐解いてきた。わがスカンピン時代の20代半ばから30歳にかけて、ごそごそ無理をして個人全集を少しずつ入手していた話は何度か書いてきた。折口信夫全集(143夜)、南方熊楠全集、岡倉天心全集(75夜)、三枝博音著作集(1211夜)、そして内藤湖南の全14巻だ。この5集の選択はいまから思うとやや奇妙な感じもするけれど、当時のぼくにとっては自分の決断を表明するようなものだった。自身の頭上に「東洋≒日本」の方程式の重圧を課そうという気持ちだったのである。

それには図書館に通っているだけではまずい。なんとしてでも、世田谷三宿の6帖・3帖の部屋の一角をこれらの威容が占拠すべきだと思った。が、なぜ湖南だったのか、なぜ湖南に思い入れをしたのかということを説明するには、いろいろ知ってもらわなければならないことがある。

一言でいえば、湖南には「東洋≒日本の編集学」ともいうべき“独創の学”が確立していたということだ。湖南が明治34年に狩野亨吉の招請によって京都帝国大学の文化学科の教授に就任したことは1229夜にも述べておいたが、その後、湖南の支那学や日本学は総じて「歴史編集学」として集大成されていったのである。支那学と日本学が対角線的に交わっていった。その方法的独創性がすばらしく、そこにぼくは惹かれていた。

それなら湖南はどのように支那学と日本学をオブリックに同時編集していったのかといえば、それを実感するには、もうすこし青年期と中年期の湖南を見ておいたほうがいい。湖南は京大に迎えられるまで、実にいろいろなことをしているのだが、それはまさに多彩多様のエディトリアル・ワークの実践であって、そこにすでに湖南独得の編集学が萌芽していたからだ。

明治16年に秋田師範学校に入った湖南は、ここを主席で卒業すると(英語力が抜群だった)、哲学にめざめた。「哲学ノ定義ハ万種学科ニ通ズル」と、そのころの手紙に書いている。このばあいの哲学とは、仏学と儒学と国学と西学をまたぐもので、西学は主としてスペンサーの進化論だった。

いったん秋田県内の小学校教員に就いたのち、上京して仏教雑誌「明教新誌」の編集助手になった。大内青巒(せいらん)と秋田師範の校長の関藤成緒の推薦だった。大内青巒は当時の仏教界の巨大な惑星である。廃仏毀釈を憂い、国学をもって仏教を統合しようとし、西本願寺の島地黙雷や小野梓や馬場辰猪とくんで「共存同衆」を結んだ。そこには清沢満之(1025夜)もかかわっている。築地の本願寺別院で大谷光尊に書を教えたのも青巒だった。

こういう青巒だったから、その活動はつねに汎社会的であり、汎ジャーナリスティックだった。そこで後藤象二郎がそこを見込んで、尊皇奉仏の大同団結をめざした「大同新報」を創刊することになり、青巒は湖南をこの編集主任に抜擢した。

しかしこのころの湖南は、まだ仏教界の統合によって日本を一変させるというような構想や野望には強い魅力を感じなかった。むしろ青巒が与えた普寂の『顕揚正法復古集』や慈雲尊者飲光(じうんそんじゃ・おんこう)の『十善法語』に心を躍らせ、仏教を歴史的に凝縮して掴まえることのほうに関心を示した(ぼくはこのうちの慈雲飲光に以前から着目していて、その密教的な雲伝神道とその奔放な書に惹かれてきたのだが、いまだそのことについて感想をのべる機会をもってこなかったので、いずれ試みたい)。

しかし、青巒との出会いは湖南の魂にジャーナリストの火を赫々と灯した。同じく青巒が湖南の仕事にあてがった「万報一覧」誌の編集では、片っ端から新聞・雑誌のレビューを手掛けてその時事才能に非凡なるものを発揮した。かくて、その文才が認められていくつかの論文も書くようになる。

『全集』にはそのときの「小世界」と「防禦論」という論文が収録されているのだが、それを読むと、西欧文明科学が交通を発達させることによって世界が狭小になり(パナマ運河の動向にまで言及している)、ロシアが敷設しつつあるシベリア鉄道がただちに日本に迫って、このままでは日本の活動が立ちいかなくなるだろうという予測をたてている。湖南は明治日本の開化主義は模倣主義にすぎず、もっと独自の方針をもつべきことを提唱しているのである。

この時期、湖南はのちに日本文化史上の大きな発見となる重要な出会いもしていた。富永仲基の『出定後語』(しゅつじょうこうご)と出会ったのだ。仲基についてはこれまたいずれ千夜千冊するつもりなので詳しいことは省くけれど、大坂の懐徳堂に学んだ日本初の仏教史学者で、「加上の論理」を唱えた。その概要は『遊学』(中公文庫)にも書いておいたので、読まれたい。

湖南は仲基を発見しただけではなく、仲基の仏教史の論述に深く入れこむことによって獲得したことがあった。それは「論理的基礎の上に研究の方法を組み立てることをした」ということで、すなわち「方法」こそが“独創の学”を拓くことを知ったのだ。さらに湖南は仲基を通して、「歴史的に最も古層にある事柄を解読することが最も新しい方法を生む」ということにも気がついた。

これはわかりやすくいうのなら、ずっとずっとのちに丸山真男(564夜)が「歴史の古層について」でやっと気がついたことである。また、柳田国男(1144夜)や折口信夫(143夜)が民俗学において確立した見方であった。こういうことを湖南は早くに見抜いたのだ。

湖南についての評伝は、同郷の青江舜二郎(1229夜)による初の湖南論の『竜の星座』(朝日新聞社・のちに中公文庫)、三田村泰助がまとめた『内藤湖南』(中公新書)、小川環樹が「日本の名著」に書いた『内藤湖南』(中央公論社)、アメリカの日本学者ジョシュア・フォーゲルの『内藤湖南・ポリティックスとシノロジー』(平凡社)などほかには、まとまったものはないのだが(それとはべつに多くの論考や雑文、とくに全14巻の全集の月報があるのだが)、この「歴史の古層こそが新しい」という湖南独得の方法の理論に関する議論は、まだあらわれていない。

さて明治23年、湖南は青巒と三宅雪嶺の推挙にしたがって、創刊したばかりの「江湖新聞」の記者になり、ほとんど同時に、岡崎にいた志賀重昂(489夜)にも声をかけられて「三河新聞」の記者も手がけた。ずいぶん忙しい。

そのころの湖南を、長沢別天は「内藤湖南と云ふ者あり、深沈にして、古典に通じ、時文を能くす」と書いている。これは三宅雪嶺、杉浦重剛、畑山呂泣、志賀重昂などと並べた寸評で、いかに若き湖南が嘱望されていたかが見てとれる。

明治22年 東京鹿友會記念写真

秋田県鹿角郡出身の学生が中心となって創立した鹿友會。

会員は親睦、供励、互助を目的として集まった。

前から二列目の左から三人目が内藤湖南(毛馬内出身)

最前列の左端は大里武八郎(花輪出身)

多様なジャーナル活動にかかわりながら、しだいに広がってきた人脈によって、湖南は「日本人」「亜細亜」を創刊した政教社にも出入りした。「日本人」(当初は「日本及日本人」)は徳富蘇峰(885夜)の「国民之友」の国民主義と並ぶ、明治中期の日本主義を代表するメディアだった。これで湖南は当時の知識ジャーナリズムの頂点にまで交わったといえる。

それだけではない。ぼくは長らく知らなかったのだが、このとき湖南は雪嶺や重昂の著作の代筆をしてのけた。代筆といってもゴーストライターをしたのではなく、雪嶺や重昂が口述したものを、驚くべき名文・達文に仕上げたのだ。それが雪嶺を有名にした『真善美日本人』などであるという。

これを三田村の本で知ったときは、びっくりした。てっきり雪嶺の美文だと思っていたからだ。ぼくが深紅の装幀の『真善美日本人』を入手したのはたしか32歳くらいのときだとおもうのだが、それ以来、雪嶺の“宇宙的有機体論”ともいうべき思索には、ちょっと敬意を払っていたからだ。それを湖南が仕上げていたとすると、雪嶺や湖南のエドマンド・バーク好きと併せて(バークについてもいずれ千夜千冊したい)、これは新たな湖南像を描き出す必要もあるわけなのだ。

大内青巒・三宅雪嶺についで、湖南の社会活動に大きな影響を与える人物があらわれた。高橋健三である。号を「自恃庵」といった。当時の官界・言論界の大立者で、「官界随一の騒人」とも評判されたが、書家としても目利きとしても、また一中節のパトロンとしても知られた。岡倉天心(75夜)に協力して、美術誌「国華」の創刊に尽力したのも高橋だった。

その高橋からたっての声がかかって、湖南は高橋の個人秘書をした。高橋が「大阪朝日」の主筆になると、朝日の正式社員ともなった(日露戦争前後の「朝日」に論説を書いていたのは実は湖南だったのだ。全集第3巻はほとんどこの論説で埋まっている)。

やがて高橋は、松方正義・大隈重信の連合内閣の書記官長に招かれた。このことは湖南が政治や官界をじっくり覗くきっかけになるのだが、一方、高橋はシカゴ万国博に出品する日本の美術工芸品の品定めの役割も担っていたので、その手伝いもした。

このあたり湖南の目は、高橋の牽引によってまたまた大きく広がっている。また、深まっている。ひとつは政治に、ひとつは東洋に、ひとつは芸術に。芸術に関しては、高橋に伴って奈良を訪れ、南都の仏像や絵画をくまなく鑑賞したのが大きかった。このときのことは『涙珠唾珠』に詳しい。「古都の仏像や仏画の大半を渉猟して、ほとんど暗記した」とも書いている。

書に対する造詣を深めたのも、この時期を端緒としたようだ。のちに湖南は“湖南派書法”ともいうべき書道の流れを築き上げるのだが、それは王羲之の書法、智永の真蹟真草千字文(357夜)、弘法大師空海の書訣、勝木平造の筆を基本とするというものだった。もともと父の十湾が書をよくしたし、大内青巒も高橋自恃庵も能書家で、湖南自身もかなりの書をものしたのだから(やや強い書だ)、これは当然の成り行きだった。『燕山楚水』には唸らせる書法論も入っている。

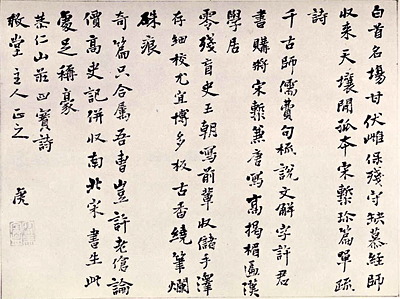

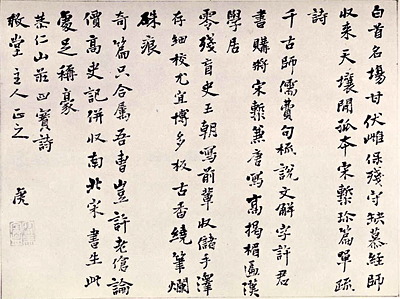

湖南の書

以降、湖南は支那学の膨大な知に通暁していきながら水墨山水画の細部に分け入り、返す刀で日本の美術史の多くを評論し、さらに雅楽や香道や肖像画の真骨頂にも見識を発揮する。

ただ湖南は書においてとくにそうだったように、自身でもそうした芸術・遊芸をみずからたのしむことも忘れなかった。それを“湖南のルネサンス性”とも言ってもいいが、むしろそんなふうにまとめたくないとも思う。

世の中には、いろいろの学芸遊芸をこなす者をときに「器用貧乏」とか「多芸に及んで一芸にも秀でず」などと揶揄するが、ぼくはどんな学芸も遊芸もある程度入っていけば、どこかで必ず自身の手が遊ぶようになっていくものだと思うのだ。

湖南の雅楽もそういうものだった。川口新斎の案内で松代出身の宮島春松に就き(佐久間象山の門下である)、本格的に学んでいた。なぜ、そこまでするかとえば、これも湖南の「東洋学≒日本学」の骨子のひとつになるのだが、東洋ではどこまでが中国で、どこからが日本なのかをその目、その耳その手で確かめたかったからなのである。

明治27年、湖南は自身の歴史観の切っ先をひらくような重要な論文を3つ書いている。「所謂日本の天職」「地勢臆説」「日本の天職と学者」だ。いずれも日清戦争と日露戦争のあいだのもので、その時期からすると内村鑑三(250夜)、新渡戸稲造(605夜)、岡倉天心(75夜)の英文論文に匹敵する。

なかでも内村とはこのあと「万朝報」で机を並べるので、その論旨が比較しやすい。実は内村もそのころ「日本国の天職」という論文を書いていて、日本が「共和的の西洋」と「君主的な支那」との中間に立って、「基督教的の米国」と「仏教的の亜細亜」の媒酌人の役割をはたすべきだと主張したのである。

湖南は東西を比較してその「あいだ」に立つという意見はとらず、日本が立つべきはもっと大きな「坤與文明」であって、国家をこえた普遍的立場を表明していったほうがいいのではないかと考えた。そして、そうであるなら、日本の天職は清国をその方向にめざめさせることだとまとめた。次の文章にその主旨がよくあらわれている。「日本の天職は日本の天職なり。西洋の文明を介して之を支那に伝へ、之を渡洋に弘むるにあらざるなり。支那の旧物を保ちて、之を西洋に見せるにあらざるなり。我が日本の文明、日本の趣味、之を天下に風靡し、之を坤與に光被するにあるなり」。

この主旨には、のちのちの湖南東洋史学の考え方も暗示されている。それは第1には、日本こそが「東洋≒日本」を中国に言い張るべきだということであり、第2には支那といえども政治と文化は北京と江南のように分離したのであるから、今後の東洋≒日本は「文化が政治に犯されないような地勢」をもつべきだということだった。

これを大東亜史観だとか東洋ナショナリズムだとかと批判するのは容易なことだ。また、福沢諭吉(412夜)の脱亜入欧論のように、そういうふうにアジアに手を出してはいけないというのも一理がある。しかし湖南を読んでいくと、どうもそういう大東亜論はない。

明治30年をすぎると、湖南は高橋健三の政治活動からも解き放たれて、いよいよ本格的な研究執筆活動に入っていく。それでも、ときには台北に入って「台湾日報」の記事も書きまくってもいたが、そのようにして覗いた政界や官界というものは、湖南の性分にはあわないものだったようだ。

こうして「万朝報」に入り、内村鑑三と机を並べ、その論説を担当し、そこで「日露非戦」を主張し、また明治32年からは3カ月の中国旅行を、明治35年10月からは満州旅行もはたすのだが、そのころはしだいに「文化こそが政治の誤謬を救う」という見方に移行していたとも見える。中国旅行に空海と小野道風の書や『和漢朗詠集』(158夜)の扇面を土産にもっていったところなど、すでにその兆候があらわれていると、ぼくには思われる。奉天ではラマ廟に秘蔵されていた大蔵経全巻に出会って狂喜してもいる。

明治36年 上海にて

左より堀扶桑、狩野君山、内藤湖南

ちなみにフォーゲルの『内藤湖南・ポリティクスとシノワズリー』では、湖南が満州旅行の前後で「非戦」から「主戦」に変更したことが議論されていて、なかなか参考になる。武力による戦争をしたかったのではなく、ポリティックスによって日本が支那を説得する立場を獲得することが湖南のシノロジーだったというのだ。

だいたい以上のようなことが、明治40年に京都帝国大学に招かれるまでの湖南の活動だったのである。概略了解できるように、それはきわめた広範なエディトリアル・ワークの展開と深化だった。

狩野亨吉が湖南を京都に招いた経緯の一端については、すでに1229夜にもふれた。木下広次総長や上田万年とのあいだで検討されたことで、実際には湖南、露伴とともに雪嶺も招かれる予定だった。

こうして京大に腰を落ち着けた湖南の大学講義は、遠大で、かつ緻密なものとなった。いちいちの講義は『清朝衰亡論』『支那論』『新支那論』『支那上古史』などとなり、のちにそれらが縦横に組み合わさって、かの『支那古代史』や『支那史学史』や『支那絵画史』になっていったのだ。まことに倦むことのない執筆意欲であり、念願の研究の拡張だったろう。

この湖南の支那学は一人で展開されたものではない。のちに郭沫若が「京都学派」の名を冠したように、そこには東京帝国大学派と対抗するかのうような“京都歴史ロマン派”ともいうべきが沸騰してもいた。とくに坪井九馬三・白鳥庫吉・鳥居龍蔵たちの主張には一歩も譲らなかった。湖南は明治43年には邪馬台国論争にも乗り出すのだが、それは東大派の吉田東伍・那珂通世・久米邦武らが“邪馬台国九州説”を唱えたのに対して、断乎、“畿内説”を論証しようとしたものでもあった。卑弥呼がヤマトヒメであるという仮説もこのときのものだ。

大正7年 支那學會卒業生豫餞會(京大學生集會所庭園)

前列右より三人目が内藤湖南

そろそろ本書『日本文化史研究』についての感想を書くべきところにきた。それには本来なら、その支那学から日本学へと降りて、湖南の日本論を見ていくべきだろう。

というのも、湖南の日本研究はさきほどから何度か強調しておいたように「東洋≒日本の編集学」として大きな構想をもっているのだが、そこには湖南独自の文化史観というものが貫かれていて、さきほどもふれたように「文化が政治に犯されない文化史」という展望がひらいていて、それが日本にも適用されたからだ。

この見方は、中国史が中原から興って長安や洛陽に及ぶというようにその政治中心を移動させていたのに対して、中国文化は必ずしもそれに従属して移動するのではなく、大きくは中原から北回りに(時計回りに)江南に向かうことによって、その文化史的価値を創造しつづけたという見方にもとづいていた。

一種の“文化螺旋移動説”である。そこに富永仲基流の「加上」をもって文化史が積み上がっていくのを観察し、そのうえで古層の鍵穴をもって新たな文化の鍵を読み解いた。それが日本文化にもあてはまる。そういう見方であった。

今日ではあまりに文化運動様式的な見方ともいえるだろうが、そこを湖南は炯眼ともいうべきほどの鑑識眼(目利き)によって補い、いまでも含味に足る日本文化史の特色を綴りあげたのである。だから湖南の日本文化論は、あくまで「東洋≒日本の編集学」なのである。

晩年読書の日々を過ごした恭仁山荘の書斎で執筆中の湖南

本書は『全集』では第9巻に収録されている。「日本文化とは何ぞや」「日本国民の文化的素質」「日本文化の独立」などの全般的な議論と、「飛鳥朝のシナ文化輸入について」「聖徳太子」「唐代の文化と天平文化」「弘法大師の文芸」「平安長時代の漢文学」「日本の肖像画と鎌倉時代」「応仁の乱について」「大坂の町人と学問」「維新史の資料について」「日本風景観」などの各論とで構成された。

全集の第9巻には、ほかに、正倉院について、山崎闇斎論、新井白石論、富永仲基論、慈雲飲光論、蔵書家市橋下総守について、山片蟠桃論、山梨稲川論なども入っていて、その守備範囲の圧倒的広さに瞠目させられる。

読むにあたっては、ともかく博識万巻に及んで滔々とその由来と将来を語りあげる湖南節をただただ存分に味わうのがいいだろうが、今夜はぼくが以前から「ふーん、なるほど」と合点させられたり示唆されたりしたことのうち、3点だけ紹介しておきたい。

まず湖南が日本文化と中国文化との関係をどう見ていたかをもう一度言っておいたほうがいいだろうから、そこを言っておくが、何であれ支那文化が日本を覆っていたとか、支那の影響下で日本を見るのには限界があることを強調しているのである。また、日本には日本文化の種があって、それを支那文化の養分によって発育させたと見るのにも、限界があると見たのだ。日本は中国によって育ったのではなく、日本にとっての支那文化は豆腐のニガリのようなものだというのだ。

中国的ニガリによって、日本は大豆の液体を豆腐にしていった、そう見たほうがいい。そういう見方なのである。

ただし、このとき日本的な“成分”というものをちゃんと見極めるべきで、その成分が見えていないといつも「中国→日本」という矢印しか見えなくなって、中国の“養分”も把握できなくなる。そうも、警告した。そこを怠ると、中世以降に「日本→中国」という矢印も動き出していることを見落としてしまうというのだ。

これは、倭寇などがはたした動きを湖南がそのころ早くも着目していたからで、最近の網野善彦(87夜)や村井章介(1224夜)が提唱している「海の日本史」からしても、この見方は先駆的だった。

次に湖南は、多くの歴史学者たちが「歴史文化は民衆の視点で見なければならない」と言い募ることに、強く反対の意見をのべている。そういう民衆主義による見方だけでは文化の本質は見えてこないという立場をとったのだ。

むろん民衆なくして文化は毫も形成されないが、だからといって近代社会学やマルクス主義が重視した民衆史観だけでは、とうてい日本文化の本質には及ばないと見たのだった。

というのも、湖南は日本文化における「伝授」という方法に格別の意味を見いだしていた。「日本国民の文化的素質」という論文に、後土御門天皇と東常縁(とうのつねより)らの古今伝授があったこと、宮本孝庸が細川幽斎に「世間の頼りになるものは何か」と聞いたところ、「それは源氏物語だ」と答えたということ、豊原統秋(すみあき)が笙の秘曲を伝えるために綴った『体源抄』に、この伝承を失っては日本が不幸になると書いていること、そういうことを引いて、日本文化というものが極端にいえば、狭い通路を上下に通すことによってその独特の文化を洗練させてきたことを強調したのである。

これをポピュリズム史観に対する痛烈な批判と見ることもできようが、ぼくはそういうものだというより、やはり湖南が「日本という方法」の精髄を見抜いていたのだと捉えている。われわれはやはり、ときどきは世阿弥(118夜)の口伝書を読み直すべきなのである。

もうひとつあげておく。日本の東洋学は大きな流れでいうなら、那珂通世、林泰輔、白鳥庫吉、内藤湖南、高楠順次郎、服部宇之吉、狩野直喜というふうにきて、そこから濱田耕作、羽田亨、青木正児(59夜)、石田幹之助(375夜)、瀧川亀太郎、宇野哲人、倉石武四郎、辻直四郎、神田喜一郎、前島信次といったあたりで各国史・個別史に専門分化されていったのであるが、それが貝塚茂樹や吉川幸次郎(1008夜)や宮崎市定(626夜)で、ふたたび「東洋≒日本」の構想を取り戻した感じがあった。

ということは、湖南の歴史観を本気で継承したのはやっと日本が敗戦してからのことで、それを吉川や宮崎こそが担ったということなのである。この観点からすると、いま湖南の日本論を読むということは、どうしてもアジア世界との関連で日本を読みなおすということでなければならないとともに、宮崎、とりわけ吉川の日本儒学や国学の読み替えにつながる読み方をしたほうがいいということなのだ。

これはどういうことかというと、説明抜きに集約していうのなら、本居宣長(992夜)の「漢意」(からごころ)を排して「古意」(いにしへごころ)に依拠した日本解釈を、あえてもう一度オブリックに比較しながら、和漢につらなる両義的な日本解釈を通過させつつ思索できるかどうかということなのだ。この作業はかなりの難問で、いま誰かがやすやすとやっているとは思えない作業なのであるが、ぼくはしばらくは湖南~吉川に導かれ、この作業にこそ取り組みたいと思っている。

以上、ざっとこのように湖南の業績をみなしていくことは、ぼくがいま白川静(987夜)をやはり「東洋≒日本の編集学」とみなして再学習しつつあることにもつながっていた。このこと、いまさら言うまでもないことかもしれない。けれども、それがいまはとんと取り組まれていないのだ。

『内藤湖南全集』

編集工学研究所DOORにて