ディゼーニョ(素描)とコロリート(彩色)。

ロンバルディアの芸術潮流とヴェネトの宗教環境。

光が暗部を突き刺すルミニスムの駆使と

日常にひそむ敬虔と逆上を描くフォトグラム。

こんな対比と融合をまるごと引き受けたのが、

稀代の魔術的絵師カラヴァッジョだった。

美術的には後期マニエリスムの爛熟に

物語的なバロック化をおこしてみせた先駆者だ。

社会的には暴力や殺人を平気で犯す自由狼藉者だ。

おまけにカラヴァッジョは好んで、

しばしば自分の顔を宗教画に陥入させた。

こんな男の清濁両極をあわせた劇的表現力を

さあ、どんなふうに語ればいいのか。

本書が日本における初めての

カラヴァッジョ学を提出してくれた。

ぼくがカラヴァッジョに度肝を抜かれたのは、何人かと渋谷松濤の東急本店裏ブロックハウスで共同生活をしていたころのことだった。その午後、神田の洋書屋の本棚でカチカチッと信号がブリップしたので買ってきたカラヴァッジョの古本画集を、夜陰になって、さあてそろそろこの画集のページをめくるかなと見始めた。

ときどきそういうことがあるのだが(♪誰にもあるだろうけれど)、「このあと、どぎまぎする時間になるだろうな」という予感のようなものが動くことがある。この夜のカラヴァッジョがそうだった(♪ぼくはいつもそんなふうに本との出会いを待っている)。だからいまとなってはそのセレンディップな予感が当たったせいだったのか、画集の中のカラヴァッジョの絵の深度のせいだったのか、二つがすっかり混融してしまってわからなくなっているのだが、ともかくもその夜に、ぼくはたちまちカラヴァッジョの劇的に危険な妖しい魅力をカラダに入れてしまったのである。

その一週間か三週間後、カラヴァッジョからのブリップ信号を、さっそく「遊」にニューバロック感覚として盛りこもうと決意した。

新たな編集意図は、たいていこういうふうに思いつく。ぼくの中にアーキタイプからやってきたハイパープロトタイプがむずむずと動くとき、それに名前をつけて実行に移すのだ。

このときはそれがニューバロックで、これはバロックがティツィアーノやティントレットのマニエリスムの技法を下敷きにして、そこに「歪率をひそませた物語構想」をもちこんだように、また、長次郎や辻が花の技法をもとに織部や遠州が「ひづみ茶碗」をもたらしたように、当時の20世紀晩期の日本には必ずやほしくなるものになるだろうと思えたのだ(♪そのあたりのバロック感覚あるいはニューバロック感覚については、いずれ何かの本によって千夜千冊したい)。

けれども、カラヴァッジョの危険な魅力の正体がどこからきているのかというと、このあたりについてはその後はなかなか推理が及ばないでいた。ただ溜息が出るばかりなのだ。

やむなく若桑みどり(299夜)さんに導きの糸を貰おうとしたら(♪このように、ぼくは困ったときは周辺の知人を煩わす)、おっかない若桑さんは「ロベルト・ロンギかアルフレッド・モワールを読んだらいいわよ」と言うだけで、またもや座礁した。英文が難しすぎた。それで当時はロンギは読めず、モワールの『カラヴァッジォ』(美術出版社)はその後に若桑さんの訳書で見てみたものの、これはこれでなんとも不満が残るものだった。

おまけに、要約すれば光と闇の魔術的リアリズムを「ルミニスム」と「フォトグラム」の二つのキーワードでみごとにカラヴァッジョを解いてみせたロンギの『芸術論叢』(中央公論美術出版)を読んだのは、ずっとあとだった。

ちなみにもうひとつ、いま思い出したことがある。そのころ横尾忠則さんが松濤の工作舎に訪ねてきて、ぼく、デザイナーをやめて絵描きになろうと思うんだけどと言い出し、へえーっと驚いてあれこれ雑談をしたとき、横尾さんがなにかの拍子でぼそりと「カラヴァッジョのような絵描きにね」と言ったのである。それは、まるでマルタ島の聖ヨハネ騎士団の日本支部にでも入って絵を描くんだというような、カラダの奥から聞こえてくるような声だった。

いま、そんなことも思い出した(♪その後の横尾さんの絵にはしばしばカラヴァッジョが出入りした)。

横尾忠則『エクトプラズム(カラヴァッジオに捧ぐ)』

霊媒の口から出現する霊の実体(エクトプラズム)を造形化した作品。中央の男は、ジャック・ウェバーの心霊現象を撮影した写真を拡大したもの。左右に並べられた6枚の小さな額に描かれた絵は、カラヴァッジオの作品『ホロフェルネスの首を切るユディト』(1598-99)を模したもの。

以来、何度もカラヴァッジョはぼくを寸断し、深入りさせ、翻弄してきた。でも、翻弄されるのはけっこう愉しいことなのだ(♪この「翻弄」にちなんで、ゴートクジの1階を「本楼」と名付けてみた。どうぞ見に来てください)。

カラヴァッジョにのめりこむ危険は、あえて甘んじたい危険だったのだ。

むろんのこと、横尾さんやぼくがそうなっただけではない。多くのアーティストが犯された。妖しい映像作家としては歴代筆頭のピエル・パオロ・パゾリーニがカラヴァッジョを現象化していたし、歴代別格のデレク・ジャーマン(177夜)がカラヴァッジョの官能化をおこしていた。パゾリーニの監督第2作『マンマ・ローマ』はカラヴァッジョ研究者ロベルト・ロンギに捧げられていたはずだ。

そのほか知る人ぞ知る、現代アーティストたちも戦慄的な畏敬を払ってきた。

たとえばフランク・ステラは『ワーキング・スペース』で自身がカラヴァッジョの部屋にいてアートしてきたことを訴え、ジュリアン・シュナーベルはその絵をあからさまに引用し、可憐果敢なシンディ・シャーマンはみずからの小太りな姿態をもってカラヴァッジョの『病めるバッカス』に扮しきった。写真アートのアンドレス・セラーノにいたっては、その写像そのものがカラヴァッジョからの脱魂になっている。

アーティストたちにとって、カラヴァッジョをどのように見るかということは、自身の芸術的狂気をはかるうえでの崇高かつ邪悪なメトリック(測度)なのである。デレク・ジャーマンのようにカラヴァッジョをずぶずぶのホモセクシャルな男とみなすことも、セラーノのようにカラヴァッジョがマルタ島の聖ヨハネ騎士団と神秘的な密約を結んだとみなすことも(♪カラヴァッジョがゲイであったことやマルタの騎士団とどんな関係であったかは、まだ実証されていない)、それはそのままカラヴァッジョの内密に属する劇的本性にかかわることであって、それとともにアーティスト自身の清濁合わせもつ“深い葛藤”の証左を示すことであったのだ。

デレク・ジャーマンの映画『カラヴァッジオ』(1986)より

パゾリーニの映画『マンマ・ローマ』(1962)より

ジュリアン・シュナーベル『The Exile』(1980)

アンドレス・セラーノ『ピエタ』(1985)

シンディ・シャーマン『無題』(1990)

「病めるバッカス」に扮したシャーマン

こうしてぼくなりのカラヴァッジョ彷徨が始まっていったのだが、そんななか、そうか、カラヴァッジョについては「何でもあり」なのかと思わせたのが、岡田温司(1295夜)が構成執筆した分厚い『カラヴァッジョ鑑』(人文書院)だった。2001年の本だ。この年は朝日新聞社の主催でやっと日本でも大規模な「カラヴァッジョ展」が開かれもした。

この本は日本で刊行されたカラヴァッジョ関連ものではサイコーの充実があり(♪いまなお!)、カラヴァッジョから連想できる話題ならどこまででも浸食しようというふうに構成されていた。さすがに岡田温司やロベルト・ロンギ、マイケル・フリードや水野千依の論考が示唆に富んでいた。

しかし、どんな妄想も「カラヴァッジョなら許される」というふうに拡張されていくと、かえってカラヴァッジョの時代と表現の核心をもう少し厳密に見たくなるのが人情というもので、ぼくはそれからしばらくはペーター・デンプの『カラヴァッジョ:殺人を犯したバロック画家』(クインテッセンス出版)やデズモンド・スアードの『カラヴァッジョ:灼熱の生涯』(白水社)やジョナサン・ハー『消えたカラヴァッジョ』(岩波書店)などをちまちま啄読(たくどく)する程度で、この危険な魅力からちょっと遠ざかっていたのである。

そんなところに登場してきたのが、本書、宮下規久朗の『カラヴァッジョ:聖性とヴィジョン』だった。

それまでの諸論文を再構成したものだったけれど、ほぼ全面的に手が入っていて、日本における初の「カラヴァッジョ学」の登場を思わせた。サントリー学芸賞と地中海学会ヘレンド賞もとった。

もっとも本書はかなり詳細にわたる論考と注で埋まっているので(♪便利な年表も入っているが)、軽くは紹介しにくい。以下にはぼくが勝手に想像を逞しくさせてもらった一部の論考しか紹介できていないと思われたい。詳しいことを知りたいのなら本書に当たってほしい。

ちなみに宮下には、ABCシリーズ(アートビギナーズコレクション)の『もっと知りたいカラヴァッジョ』(東京美術)という、よくできた入門書もある。もしも諸君がカラヴァッジョに不案内なら、こちらから入るのがいいだろう。

カラヴァッジョは本名をミケランジェロ・メリージという。通称がロンバルディア地方に有名な「カラヴァッジョ」だ。まだ数年おきにペストに見舞われていたミラノに、1571年に生まれた。

この年は、ヨーロッパがレパントの海戦でイスラムの軍事大国オスマン帝国をやっとのおもいで破った年で、イギリスでは国教会ができ、日本では室町幕府が終焉を迎えていた。

父親はカラヴァッジョ侯爵邸の執事である。しかしミラノはペストの猛威がものすごく、家族はミラノ近くの町カラヴァッジョに移住した。けれども引っ越しの甲斐もなく、父親はカラヴァッジョ6歳のときペストで死んだ。祖父と叔父も同じ日にペストで体を腐らせた。母親は13歳のときに病没した(♪こうした育ちのカラヴァッジョを父母に対する心理で解明する精神分析学的な試みは、ぼくが知るかぎりはいまのところほとんどないように思われる)。

レパントの海戦の前後の半世紀は、美術史的には後期マニエリスムの時代にあたる。カラヴァッジョはそんな時代を勝手に切り裂き、その先へ劇薬的独創をもって突っ込んでいった。絵の中に光の魔法と物語を持ち込んで、バロックを先駆した。

カラヴァッジョにはそうした器量と技量を見せるだけの、卓抜な描写技能と世間の評判をものともしない乱暴と、そして案外篤実な信仰力があった。

とくにディゼーニョ(素描)とコロリート(彩色)を分離させない卓抜な技法、蝋燭とオイルランプによる光の具合を背景と人物と器物に描き分けるキアロスクーロ(明暗法)の駆使は、カラヴァッジョが並大抵のアルチザンではなかったことを饒舌に証かしている。

とはいえ、カラヴァッジョはあれだけの傑作を多様に描いてみせながら、早々に38歳で熱病で死んでしまったのだ。こんな仮定は意味ないだろうけれど、もしももっと長生きをしていたら、その秘めた才能を30代までで十全に爆発させたとはいえなくなるだろうし、もっと奥に秘めた何かが38歳までにすべて顕在したともいえないはずだ。

しかもカラヴァッジョはのべつ暴力沙汰をおこしていて、ついには殺人を犯してマルタ島にまで逃げまわる30代をおくったのである。つまりは世間から見れば「自由狼藉の者」にすぎなかったのだ。

それにもかかわらず、カラヴァッジョの短い生涯と作品はパゾリーニからセラーノまでに強烈な影響を与え、かれらの美意識の裏座敷に密林のシダ植物のごとくに侵入していった。いや、もっと前の時代からいえばサラチェーニ、ボルジャンニ、マンフレデイはむろん、ルーベンスもベラスケスも、レンブラントもラ・トゥールもダヴィッドも、みんな「カラヴァッジェスキ」(カラヴァッジョ主義者)になったのだ。

いったいカラヴァッジョは何を仕出かした男なのか。異能であって異端者であったことはたしかだが、たんなる反逆のアーティストだったはずがない。たんなるゲイでもあるまい。

カラヴァッジョの軌跡

そこで今夜はわずかなことだけ指摘するにとどめるが、次のことに注目しておきたい。

1600年きっかりにカラヴァッジョは二つのマタイの絵を描いた。『聖マタイの召命』と『聖マタイの殉教』だ。この二つの絵こそ、その後の美術と神性の歴史を変えたと見るべきなのである。この二枚の絵に爆撃されて以来、誰もがカラヴァッジョの呪文を忘れられなくなったのだ。

言うまでもないけれど、1600年はイギリスが東インド会社を設立し、イタリアではネオ・プラトニストであったジョルダーノ・ブルーノが処刑された年である。フランスではすでにアンリ4世がカトリックに改宗し、ナントの勅令が出されていた。カラヴァッジョの絵とともに、この年をさかいにヨーロッパは新たな“表現世紀”に入ったのだ。

二つの絵は、カラヴァッジョの最初にして最大のパトロンとなったフランチェスコ・デル・モンテ枢機卿の推薦による依頼である。

どんなカラヴァッジョ論にも頻繁に評論されるデル・モンテ枢機卿は、サン・ピエトロ大聖堂の改修工事で中心的役割を果たしたとされる一方、やたらに錬金術に執心するような得体のしれないところがあったのだが、パトロンとしては申し分なかった。あるいは男色趣味をもっていたかもしれないし、カラヴァッジョもその頑健なカラダをちょっとくらいは提供していたのかもしれない(♪供儀ですね)。

もっともこの時代、ルネサンスほどではないにしても、男色はむろん、錬金術だってべつだん怪しいものではなかった(♪ルネサンス社会は常軌を逸するめちゃくちゃの社会だった)。スペインを破って七つの海を支配する決意をもったエリザベス女王もジョン・ディーらの神秘主義者を側近においていたし、ヨハネス・ケプラー(377夜)や地球を「テレラ」と名付けた磁力学者のウィリアム・ギルバートも、さかんに錬金術的な思索に耽っていた。

それはともかく、そのデル・モンテ枢機卿のはからいで、サン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂の中の礼拝堂の壁画制作を依頼された。コンタレッリ礼拝堂という。いまではこの礼拝堂は“カラヴァッジョ美術巡礼”のファンたちの格別の聖地になっている。

カラヴァッジョはこれらの作品を2回やりなおした。こうして1年後に仕上がった壁画はセンセーショナルなほどの大評判になって、その後のカラヴァッジョの名声を大きく高めた。

しかしこの絵は、かなり“意外なもの”だったのだ。

聖書によれば、ある日イエスは収税所に入っていき、そこで働いていた徴税人レビに「私についてきなさい」と言った。

ユダヤ社会においては徴税吏は罪人と同義に近い扱いを受けていた。レビはこれをきっかけにすべてを捨ててキリストに従い、福音書を執筆編集する使徒マタイとなった。これが「マタイの召命」という主題だ。

なるほどカラヴァッジョの『聖マタイの召命』では、薄暗い部屋に入ったキリストが“レビ=マタイ”に何かを呼びかけたのに応じて、その場の徴税人や商人たちが顔を上げる場面が描かれている。けれども、そこは収税所というよりも居酒屋めいていて、右上から差し込む光によってその場の人物たちの表情が劇的に変貌する瞬間をとらえている。カラヴァッジョ得意の「キアロスクーロ」(明暗法)がこうして劇的効果を上げるのだが、問題はこの絵の誰がマタイなのかがわかりにくいということだ。

中央の髭の男が自分を指さしているように見えるものの、また長らくこの男こそマタイだと解釈されてきたのだが、どうもそのようには確定できない。テーブルの左端で俯いて金貨を数えている青年がマタイなのではないかとも思わせる。

実際にも美術史では、この絵の誰がマタイかということが「マタイ論争」として議論されてきた。まだ決着はついていないそうだが、宮下もぼくも結論ははっきりしている。左端の青年こそがマタイなのだ。

実はカラヴァッジョは「直前」と「直後」のみを暗示した画家なのである。そこでおこった神話的な出来事をそのままリアルに描こうとはしなかった。だからこの絵に描かれた直後、若い男は頭を昂然と上げ、決然としてイエスとともにこの部屋を出ていったはずなのだ。とするのなら、髭の男の左手の指は自分を示しているのではなく、若い男を指している。カラヴァッジョはそのあたりの事態の前後を「二重決然」の場面に封印したわけだ。

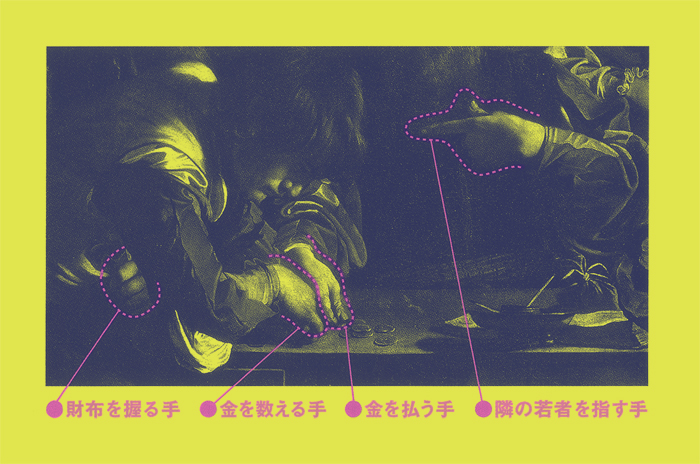

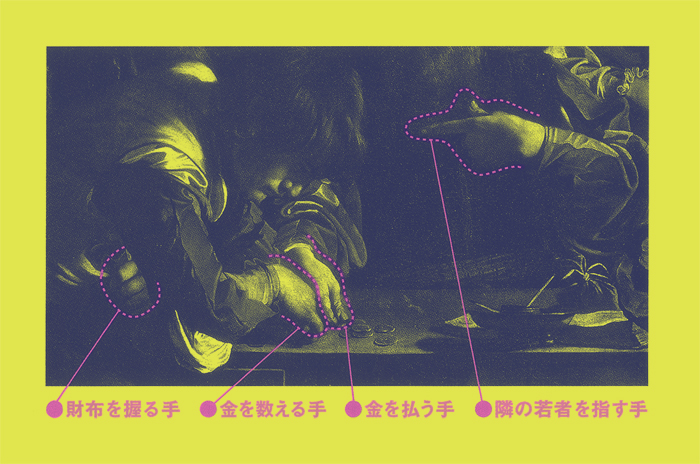

『聖マタイの召命』

1600年、油彩・カンヴァス、322×340cm、ローマ

サン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂

手から読みとく「聖マタイは誰?」

『もっと知りたいカラヴァッジョ』(東京美術 2009)より転載

もっと驚くべき構図が『聖マタイの殉教』のほうに示されている。

黄金伝説によれば、マタイはエチオピア教会でミサをおこなっている最中に、エチオピア王ヒルタクスが差し向けた刺客に襲われて死んだ。マタイは王の再婚に反対したため殺害されたのである。それは「マタイが祭壇の前で両手を広げているとき」だった。

ところがカラヴァッジョが描いたのは、祭壇の下の階段に転倒するマタイであって、その上から褌姿の裸体の青年が右手に剣を持ち、左手をのばしてマタイの右手を掴んでいるというシーンだった。横臥したままのマタイの右手は、どうやら天使が差し出す棕櫚の葉を受け取ろうとしているように見える。棕櫚の葉はキリスト教イコノロジーにおいては有名な殉教のシンボルだが、これではマタイは殉教にとどいていない。

周囲には洗礼を志願する裸の若者たち4、5人が描かれている。事態の急変に動揺が走り、みんなびっくりして腰がひけている。そのなかで横たわるマタイを跨いだ剣を持つ青年だけがなぜか怒りのような表情を見せ、咆哮を放ち、マタイを見下しているのだ。

かくてこの絵をふつうに見れば、裸体の洗礼志願者の一人がマタイを殺害しようとしている構図に見える。

しかし、これではマタイ殉教の物語と合致しない。そこで、ひとつには中央の青年はマタイを殺そうとしているのではなく、マタイの危機を救おうとしているのだという仮説が提出されたのだが、そうだとすると誰が殺害者なのかがわからない。それにマタイの体や衣服には血も流れていない。

そこでもうひとつの仮説が浮上する。後方でこの場面を振り返っている全身が見えない男がいるのだが、この男こそが殺害を謀った刺客ではないかというのだ。ところが、ところがだ、その顔はどう見てもカラヴァッジョ自身のギョッとするような自画像なのである。

なんとも謎に満ちた絵だ。何を伏せて、何を強調しているのかが、わからない。とくに、カラヴァッジョが自分をモデルとした顔をもつ男を殺害者まがいの人物に見立てたのかが、わからない。

『聖マタイの殉教』

1600年、油彩・カンヴァス、323×343cm、ローマ

サン・ルイジ・デイ・フランチェージ聖堂

『聖マタイの殉教』部分

もともとカラヴァッジョはどんな主題の宗教画にも肖像画にも、平気で自分の顔を入れ込んだ“陥入者”だった。“自己陥入者”だった。

描かれた年代順にいうと、『病めるバッカス』『合奏』『聖マタイの殉教』『キリストの捕縛』『ラザロの復活』『聖ウルスラの殉教』『ダヴィデとゴリアテ』などに、自分の顔を描きこんだ。

その自己陥入に執着した心理的な理由を正確に推測することはできないが、かなり異様な趣味であることはまちがいない。自画像を描いた画家はゴマンといるけれど、それなりの主題をもったタブローの中に自分の顔を入れ込むのは、その絵の物語の一隅に自分がこっそり住みこむということで、きっとサルバドール・ダリ(121夜)のようなよほど自己顕示欲の強い趣味の持ち主なんだろうとみなされた。

しかしカラヴァッジョは何を好んでか、次々にそれをやってのけたのだ。それも、『キリストの捕縛』ではキリストを捕らえにきた兵士に交じってカンテラをかざす男として、『ラザロの復活』では死者を復活させた光を見る男として、『聖ウルスラの殉教』では殉教の瞬間を覗き見る男として、そして最後の自己陥入を試みた『ダヴィデとゴリアテ』では、なんと血がしたたるゴリアテの切り取られた首の男として……。カラヴァッジョは聖なる事件のどこかに、たえず自分を忍びこませたのである。

こういうカラヴァッジョがマタイの殺害の背景で、殺害現場を振り返る自分を描きこんだのだ。

このような奇妙な構図や趣向をバロックの先駆として語ることは重要だが、それだけでは言い足りない。ここではむしろバロックのもっと重要な狙い目がひけらかされていたと言うべきなのである。

カラヴァッジョ自画像の変貌

かつてイヴ・ボヌフォワ(711夜)は「バロックの特質はイリュージョンによって現前の場所を構築することだ」と見抜き、「その場の存在の正体を生み出すために幻影を用いるのだ」と説明した。

イヴ・ボヌフォワが『ありそうもないこと』で何を書いたかは711夜にかいつまんだのでそれを読んでもらうといいが、ボヌフォワは「イリュージョンを導入することこそが饒舌な説明責任から世界の本質を守る方法」であり、そのことはたとえばピタゴラス、フラ・アンジェリコ、カラヴァッジョ、ラシーヌ、ボードレール(773夜)、バルテュス(984夜)、シルヴィア・ビーチ(212夜)、ジャコメッティ(500夜)らがやってみせたことであると証したのである(♪日本人はもっとボヌフォワを読んだほうがいい。宮川淳があらかたを紹介している)。

またジル・ドゥルーズ(1082夜)は『襞』のなかで「バロックの特性は幻影そのものの中で何かを実現することだ」と見て、「幻影に精神的な現前を与え、幻影の部分や断片に集合としての統一性をふたたび与えること」がバロック・アーティストの最も重要な目標だったことをあきらかにした。

それは、そうなのだ。カラヴァッジョはたんなるバロックの先駆ではなくて、古代以来のバロック的な発想による「ありそうもないイリュージョン」をもってその絵にひそむ存在の本体を現前させたのだ。

おそらくカラヴァッジョは、「神話」や「聖書」や「信仰」があえて欠落させてきた何者かの正体に気付き、これをあたかも世阿弥(118夜)の複式夢幻能のごとくに再生させたのである。このときボヌフォワやドゥルーズの言う「イリュージョン」(幻像)が加わったのだ。なんとも美術史は出し抜かれたものである。

ここで遅ればせながら、ごくかんたんにカラヴァッジョの画業変遷にふれておくことにする。

カラヴァッジョは12、3歳のときにミラノの画家シモーネ・ペテルツァーノに入門し、当時は誰もがそうしていたように徒弟関係に入った。ついでペストの猖獗の激しいミラノから少しはましなローマに移って、サンピエトロ大聖堂の要人パンドルフォ・プッチのもとに寄寓し、ここで一日の食事がサラダだけという待遇で宗教画の模写をした(♪これが青年の腕を磨かせた!)。

その後、何人かのマエストロのもとで技法を組み合わせ、ローマ最大の画家カヴァリエール・ダルピーノに出会えたときはそうとう強い感化を受けた。この直後、デル・モンテ枢機卿にぞっこん気にいられ、その宮殿パラッツォ・マダーマに移ったのである。

枢機卿の庇護をうけたのはかなりの幸運だったろう(♪うっかり矜持をもちすぎたかもしれない)。ただし、こうした幸運にはたいてい義務も伴った。かくしてこの時期に描いたのが『果物を剥く少年』『蜥蜴に噛まれる少年』『病めるバッカス』『果物籠を持つ少年』などの少年像だったのである。

ぼくの好みではないけれど、描かれた少年たちは妙にふっくらとした少年ばかりで(♪いわゆる豊頬少年)、ここにはカラヴァッジョの好みというよりデル・モンテ枢機卿の趣味があらわれているように思う。それでもこのうち『合奏』の一人には、早くもカラヴァッジョ自身が自己陥入された。

名声は広まった。やがて『聖フランチェスコの法悦』『エジプト逃避途上の休息』『悔悛のマグダラのマリア』といった静かな宗教画の注文にも応え、その後の1599年にデル・モンテの援助でマタイ伝にまつわる2作の壁画を描くように命ぜられたのだ。

きっと枢機卿は青年カラヴァッジョの少年描写力を通して、この男を偉大な画家に引き上げたかったであろう。

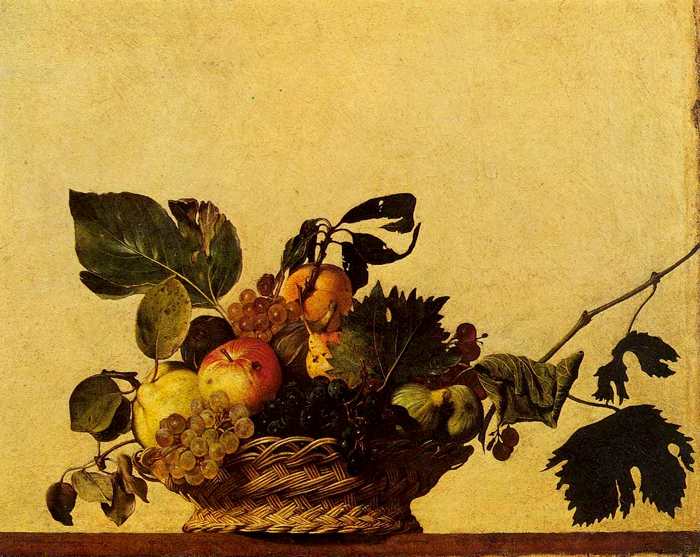

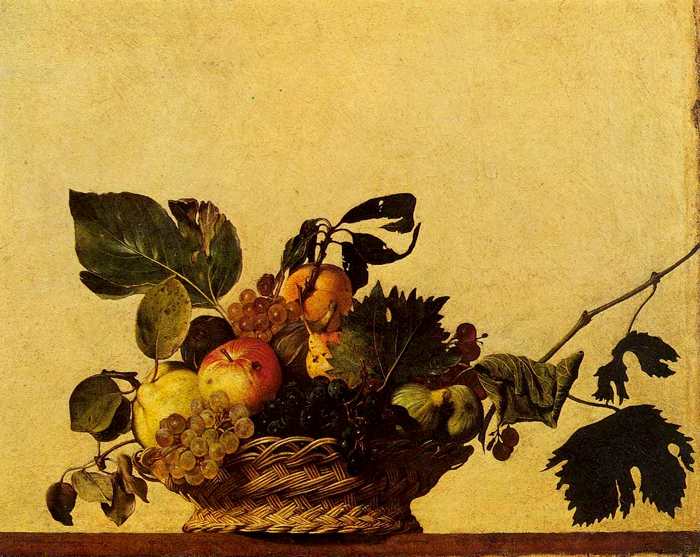

ここまで、カラヴァッジョはまだ発動期である。技法的にはヨーロッパ美術史上最もすぐれていると思える『果物籠』などに示されたような才能が開花してはいたが(♪この絵はホントーに凄い)、画題の解釈に自分の見解を入れるまでには至っていなかった。バロック的複式夢幻能を構想するまでには至っていない。

それが1600年除幕の2つのマタイ伝の壁画をきっかけに、カラヴァッジョが躍り出した。いや、暴れ出したのだ。

『病めるバッカス』

1594年頃、油彩・カンヴァス、67×53cm、ローマ

ボルゲーゼ美術館

『果物籠を持つ少年』

1594年頃、油彩・カンヴァス、70×67cm、ローマ

ボルゲーゼ美術館

『聖フランチェスコの法悦』

1596年頃、油彩・カンヴァス、92.5×128.4cm、ハートフォード

ワズワース・アシーニア

『エジプト逃避途上の休息』

1595年頃、油彩・カンヴァス、135×166.5cm、ローマ

ドーリア・パンフィーリ美術館

『果物籠』

1597年頃、油彩・カンヴァス、31×47cm、

ミラノ、アンブロジアーナ絵画館

カラヴァッジョによる現存する唯一の静物画。

イタリア美術史上、最も優れた静物画とされる。

白い背景に置かれた真横からみた果物籠は、

象徴的な印象とスケールを感じさせる。

ミラノの大司教フェデリコ・ボロメオに贈られ、愛蔵された。

おそらくこの男は生来の粗暴者なのである。1600年から喧嘩、暴行、器物破損、武器不法所持、公務執行妨害など、しばしば警察の手を煩わせるようになり、サンタンジェロの監獄を出入りするようになった。

仲間の画家とも揉めた。ジョヴァンニ・バリオーネは画風を模倣したとカラヴァッジョからなじられ、裁判沙汰にまでなった。この事件には裁判記録がのこっているため(♪美術史では「バリオーネ事件」と呼ばれてきた)、当時の社会状況を示す貴重な記録となっている。

それでもカラヴァッジョは必ずや絵には向かっている。この男にとっては犯罪と芸術は同居していたのだ。『聖マタイと天使』の1作とそれを描き替えた2作目をはじめ、『聖パウロの回心』の1作と2作、パウロに続く『聖ペテロの磔刑』、遠景に風景をとりこんだ『イサクの犠牲』、ヨハネを描きながらイサクを主人公にした『洗礼者ヨハネ』、宮下が「突出効果の傑作」と呼んでいる『エマオの晩餐』、イエスの復活を劇的な集約場面に仕立てた『キリストの捕縛』『聖トマスの不信』、のちにルーベンスを瞠目させた『聖母の死』(♪いわゆる「お眠り」の画題)などの力作が、粗暴な自由狼藉の合間に次々に連打されていったのだ。

長らく行方不明で1991年にアイルランドの片いなかで発見された『キリストの捕縛』など、ぼくはこれを初めて見たときは腰を抜かした。こんな絵を見たことがない。困惑したイエスにユダが接吻を迫り、ヨハネは脱げそうな上着をそこそこに逃げようとしているのだ!

『エマオの晩餐』

1601年、油彩・カンヴァス、141×196.2cm、ロンドン

ナショナル・ギャラリー

『キリストの捕縛』

1601年、油彩・カンヴァス、133.5×169.5cm、ダブリン

アイルランド国立美術館

『聖トマスの不信』

1601年、油彩・カンヴァス、107×146cm、ポツダム

サン・スージ宮殿

『聖母の死』

1601–03年頃、油彩・カンヴァス、369×245cm、パリ

ルーブル美術館

しかし、作品の評判がどうであれ、カラヴァッジョの粗暴はいっこうに収まらない。1605年にはレーナという女性をめぐって公証人を斬りつけ、ついにローマを離れてジェノヴァに逃亡せざるをえなかった。

それでも家賃滞納や暴力行為は鳴りやまず、翌年に「賭けテニスでの争い」が発端だっと言われているのだが、相手グループの一人を殺してしまい、死刑宣告状を突き付けられることになった。死刑宣告状というのは「見つけしだい、この男を殺してもかまわない」というお触れだ。

これでカラヴァッジョはやむなく南イタリアを転々とすることになるのだが、画技のほうはこうした波瀾がおこっているのと反比例して、いや比例してというべきかもしれないが、さらに円熟していった。驚くべきことだ。『キリストの埋葬』『ロレートの聖母』『執筆する聖ヒエロニムス』『蛇の聖母』など、どうしようもないほどすばらしい。うっとりと考えさせる。

とくにレーナをモデルにした『ロレートの聖母』と『蛇の聖母』、とりわけ 『蛇の聖母』はその後のどんな宗教画よりも深い「創」(きず)にひそむ美を描き切っている。

『ロレートの聖母』

1603–06年頃、油彩・カンヴァス、260×150cm、ローマ

サンタゴスティーノ聖堂

『蛇の聖母』

1605–06年頃、油彩・カンヴァス、292×211cm、ローマ

ボルゲーゼ美術館

1606年、カラヴァッジョはローマ近郊の山岳地帯を逃げまわり、ナポリに出て1年ほど潜伏する。だが隠れ身の静かな潜伏というわけにはいかない。

すでに有名人となっていたカラヴァッジョが来たというので、ナポリの金持ちたちはこれをもてはやし、『慈悲の七つの行い』などを描かせるとともに、画家たちは画家たちでさっそく「ナポリ派」をおこすほどだった。

これではナポリも安全ではない。カラヴァッジョは意を決して船でマルタ島に渡った。ここでマルタ騎士団(♪正式にはエルサレム聖ヨハネ騎士修道会、一般的には聖ヨハネ騎士団)のフランス人団長の擁護をうけ、作品制作に没頭した。カラヴァッジョは騎士団に入団するための修行も辞さない覚悟だったようだ。入団金は絵を描いて代用にした。

その代表的な作品がサン・ジョバンニ大聖堂のオラトリオ(集会祈祷所)のために描いた5メートルを超える『洗礼者ヨハネの斬首』であり、ぼくが大好きな『マグダラのマリアの法悦』(1295夜)や赤子を写生した『眠るアモール』だった。余談ながら、これらの絵が生まれていったとき、オランダではレンブラント(1255夜)が生まれていた。

けれどもカラヴァッジョには平常心というものがない。そんなものはとっくに捨ててきた。なんとかマルタ騎士団に入団したのも束の間、唆(そそのか)されたのか自ら煽(あお)ったのかはわからないが、カラヴァッジョは騎士の仲間とともに上級騎士を襲い、地下牢に閉じ込められてしまうのだ。

『洗礼者ヨハネの斬』

1608年、油彩・カンヴァス、361×520cm、ヴァレッタ(マルタ)

サン・ジョバンニ大聖堂

ここからが最後のカラヴァッジョ伝説になる。

脱獄をはたしたのだ。シチリアのシラクサに入りこんだカラヴァッジョはここで態勢をととのえると、メッシーナ、パレルモと渡り歩き、ふたたびナポリに戻っていく。

この間、カラヴァッジョは武器と絵筆を携帯し、どこででも身を守り、どこででも絵を描いた。そんな緊張の日々のせいか、シチリア時代の集大成『生誕』にはかえって過激な動的緊張感が薄れ、いっときの穏やかな祈りの雰囲気が漂っているようだ。

しかし、身のまわりは穏やかになるわけがなかった。カラヴァッジョはナポリでマルタ騎士団の復讐の手に襲われ、瀕死の重傷を負うと、それでも命からがらナポリを脱出し、不死鳥のごとく蘇生してみせるという、いわば“敬虔な獰猛”を発揮して、さらに故郷への凱旋を試みたのだ。

だが、さしもの悪運もここで尽きたのである。運命の女神は非情だったのだ。カラヴァッジョは熱病に罹って無念のまま死んだ。1610年7月18日没。享年38歳。過激な浪漫に富んだまことに短い生涯だった。

『生誕』

1609年、油彩・カンヴァス、268×197cm、パレルモ

サン・ロレンツォ礼拝堂旧蔵

いったいカラヴァッジョという男、何をどこまで仕出かそうとしていたのだろうか。

あらためて総じてみると、すべての作品に激しく共通するのは「闇」と「光」と「意外な物語性」である。どの作品にも事前と事後の「あいだ」が集約されているのも特徴だ。事前と事後がリバース・エンジニアリングされている。そう言ってもいいだろう。

ぼくがカラヴァッジョの画集に衝撃をうけて、「遊」にニューバロックの主張を盛りこもうとしたことはすでに述べたけれど、そのときダブルページの連載コラムをいくつか創設し、そのひとつに「準事態・次事態」というタイトルをつけたのだが、それはカラヴァッジョのリバース・リプリゼンテーションの魔術に肖(あやか)ったものだった。カラヴァッジョがバロック的複式夢幻能をもって出入りさせたイリュージョンは、この「準事態」と「次事態」のあいだの“せぬ隙”だったのである。

しかし、こうしたこと以上にカラヴァッジョを貫いているのは、やはり「タナトス」(死の観念)というものだったと思う。そのタナトスは神話性と想像力と現実社会との亀裂をおこすタナトスである。また、罪と悪とが暗闇の領域から光の領域の聖性に向かって転換していくときに、その溝にあらわれる一瞬の「死と再生」の出入りをつかさどるタナトスだ。

宮下規久朗ふうにいえば、このタナトスは「聖性のタナトス」であり、「ヴィジョンの中のタナトス」である。

と、ここまで書いて、ぼくはなぜか、マティアス・グリューネヴァルトの『キリストの磔刑』とユイスマンス(990夜)の『腐爛の華』を同時に思い出した。なぜそんなことを思い出したのか、その理由を、いまは語るまい。気になるのなら990夜の挿入図版を見られたい。ぼくが今夜の思索をどのように撒種しようとしたかが、見えてくるだろう(♪ちょっと意地悪してしまったかな)。

雑誌『遊』特集:聴く(1981年5月号)「準事態・次事態」

『カラヴァッジョ』

著者:宮下規久朗

発行者:石井三記

発行所:財団法人 名古屋大学出版会

2004年12月10日 第1刷発行

2012年4月10日 第3刷発行

【目次情報】

はじめに

第I部 カラヴァッジョの位置

第1章…生涯と批評

第2章…1600年前後のローマ画壇とカラヴァッジョ

第Ⅱ部 カラヴァッジョ芸術の特質

第3章…回心の光

第4章…幻視のリアリズム

第Ⅲ部 カラヴァッジョ作品の諸問題

第5章…真贋の森

第6章…カラヴァッジョの身振り

第7章…二点の《洗礼者ヨハネ》の主題

第Ⅳ部 カラヴァッジョ逃亡

第8章…末期の相貌

第9章…犠牲の血

第10章…失われた最後の大作

あとがき

ローマ カラヴァッジョ作品案内

カラヴァッジョの軌跡

カラヴァッジョ年譜

註

参考文献

索引

欧文目次

【著者情報】

宮下規久朗(みやした・きくろう)

1963年、名古屋市生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業、1989年、同大学院人文学科研究科修了。兵庫県立近代美術館、東京現代美術館学芸員などを経て、現在、神戸大学大学院人文学研究科准教授、美術史家。1998–99年、文部省在外研究員としてローマで研究。1999年、鹿島美術財団賞受賞。2005年、本書でサントリー学芸賞および地中海学会ヘレンド賞を受賞。

著書に、『バロック美術の成立』『イタリア・バロック–美術と建築』(以上、山川出版社)、『カラヴァッジョ(西洋絵画の巨匠11)』『モディリアーニ モンパルスの伝説』(以上、小学館)、『カラヴァッジョへの旅–天才画家の光と闇』(角川選書)、『刺青とヌードの美術史–江戸から近代へ』(NHKブックス)、『食べる西洋美術史「最後の晩餐」から読む』『ウォーホルの芸術–20世紀を映した鏡』(以上、光文社新書)、『もっと知りたいカラヴァッジョ』(東京美術)、『カラヴァッジョ巡礼』(新潮社)、『裏側からみた美術史』(日本経済新聞出版社)、『フェルメールの光とラ・トォールの焔「闇」の西洋美術史』(小学館)など多数。