拝啓。いよいよバッハを千夜千冊いたしますが、

今夜のバッハは「まだまだバッハ」です。

けれども小生、バッハをなんとか書かないかぎり、

モーツァルトもロマン・ロランもワグナーも、

また、リヒテルやバレンボイムや弦楽奏者も、

いささか採り上げにくいのです。

まずは今夜の「まだまだバッハ」から始めて

「つぎつぎクラシック」のほうに

少しずつ臨んでいきたいと思います。敬具。

ポツダムといえば日本人にはポツダム宣言のことだろうが、クラシック音楽のファンやバッハのファンにとってはポツダム宮殿のことだ。

そのとき、バッハはすでに60歳をこえていた。時代はゆっくりと後期バロックからロココに向かっていた。バッハは自身の来し方を見つめなおし、楽譜出版計画を練ったり、各地のオルガンの審査をしたりしながら、音楽というものの集大成はどうすればいいのかと考えていた。

おそらくバッハは時代から取り残されたという傷ついた感想をもっていたのだろうと思う。しかしそうは感じながら、あえて自身の構想に断乎としてとどまり、その達成を決意していたころだった。

そこへプロイセン大王フリードリヒから、ポツダム宮殿にお招きしたいという要請が来た。もっと前から内々の招待を受けていたのだが、プロイセンがシュレジエン戦争(オーストリア継承戦争)にかかわっていたため、なかなか実現できなかった招待だ。1745年のことである。

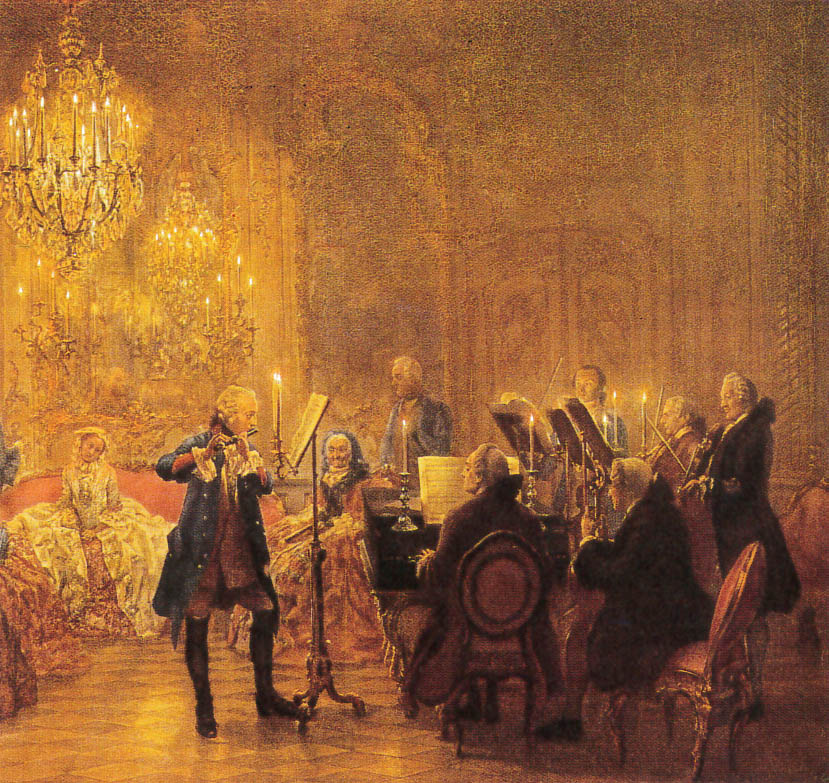

バッハがフリードリヒ大王に謁見したサン・スーシ宮殿

(ブランデンブルク州 ポツダム)

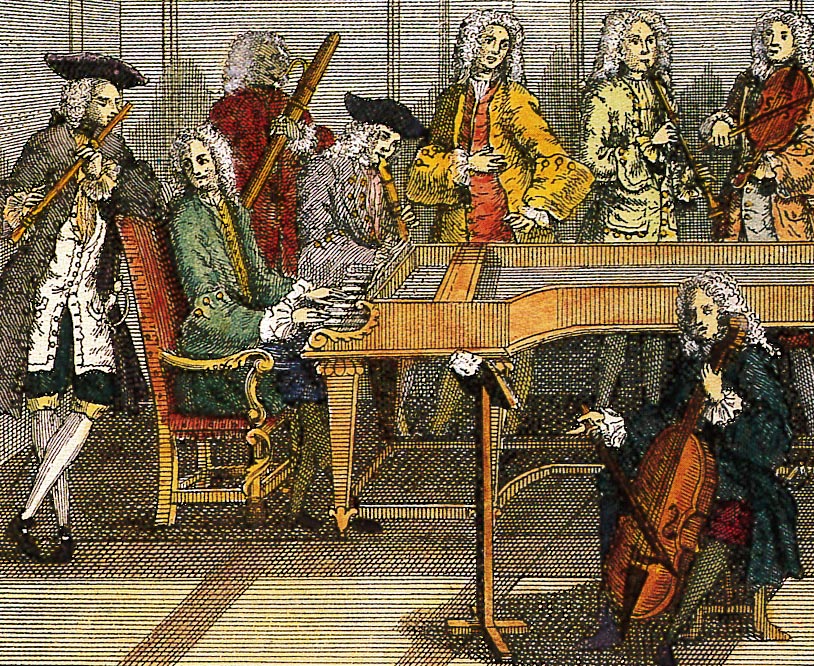

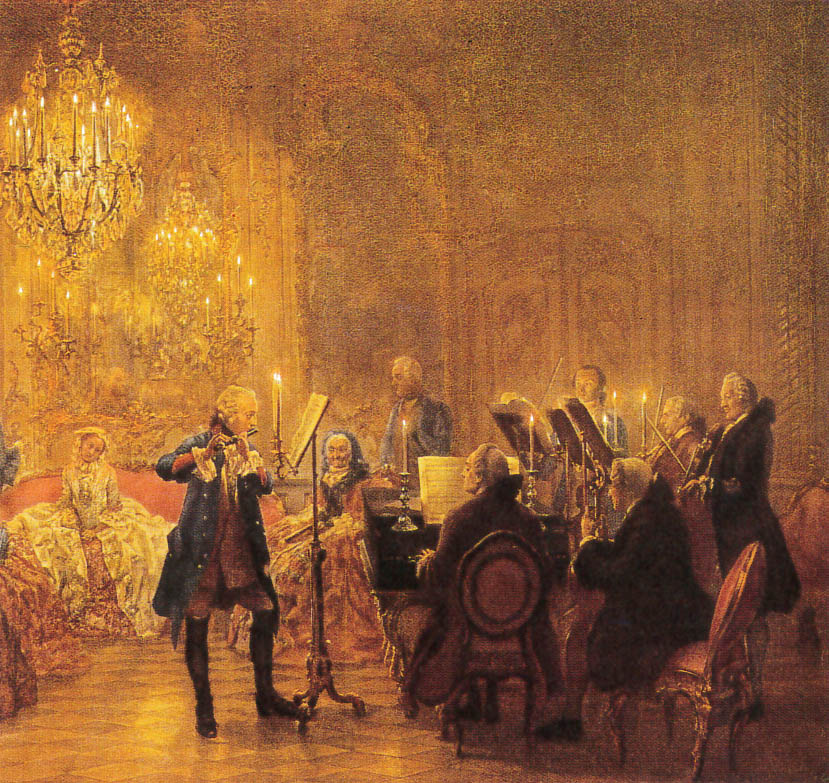

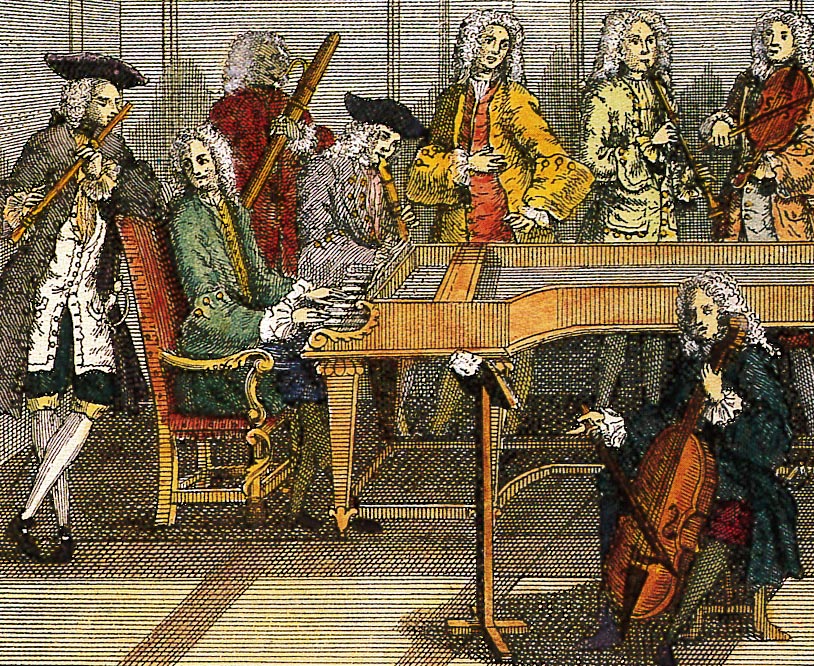

そのころポツダム宮殿では、なんとも贅沢なことに、毎夜の演奏会が7時から9時まで開かれていた。フリードリヒ大王はみずからフルートを吹くほどの音楽好きで、その夜も自慢のフルートを吹いていた。

5月7日、バッハが到着したという知らせを聞くと、大王は「皆の者、老バッハが参ったぞ」と叫び、興奮した面持ちで抱きすくめるように迎え、すぐさまジルバーマンの7台のピアノフォルテを示すと、「カントール(楽長)よ、これを全部弾いてくれ」と言った。バッハは1723年からライプツィヒの聖トマス教会の楽長だったのだ。楽長バッハは疲れもみせず、その1台ずつで即興演奏し、そこへ途中から大王がお題をかぶせてくると、たちまちそれを3声のフーガにしてみせた。

その演奏はあまりにすばらしく、大王も廷臣たちもその家族たちも息を呑むほど驚嘆した。フリードリヒはさらに同じ主題を今度は6声のフーガで演奏するように命じた。バッハはそれを好きにアレンジして、またまたその場の宮廷貴族たちを夢のように堪能させたという。

フルートを演奏するフリードリヒ大王

フリードリヒ大王の宮廷でオルガンを演奏するバッハ

バッハは宮廷の音楽家たちを従え、部屋から部屋へと回り、すべてのピアノフォルテで即興演奏を行った。(本書より)

これらのことは当時の「ベルリン・ニュース」が刻明に報じている。1747年5月11日付である。

ぼくはこのことを、ずっと前にヨハン・ニコラウス・フォルケルの『バッハの生涯と芸術』(岩波文庫)で知った。「陛下はフォルテ・ヴント・ピアノのところへ行かれ、何の準備もなしに、もったいなくも陛下みずから楽長バッハに対し、ひとつの主題を弾いてお聴かせになり、それをフーガに仕上げるように申し付けられた」。こんなふうだった。フォルケルはヨーロッパにおける音楽学の最初の創始者である。

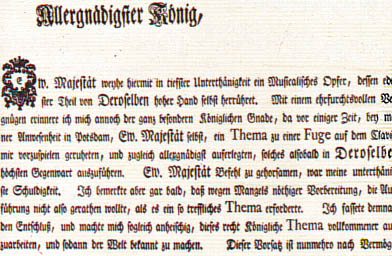

このポツダムのエピソードは、音楽史的には後日談のほうがもっと有名だ。ポツダム宮殿を辞してライプツィヒに戻ったバッハは、フリードリヒ大王が提示した主題にもとづく6声のフーガをあらためて作曲し、それに3声のフーガ、トリオ・ソナタ、さらには10曲のカノンを加えて贈ったのだ。

これこそがバッハの生涯最晩期の名品『音楽の捧げ物』である。7月7日のことだった。綴じられた楽譜集の巻頭ページには、「王の命令により、主題その他がカノンの技法で解決される」とイタリア語で記されていた。この献辞には仕掛けがあった。“Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta”のイニシャルを追うと“ricercar”となって、「リチェルカーレ」(探求せよ)という言葉が浮かび上がるようになっていたのだ。リチェルカーレはイタリアに発祥していたフーガの古形式のことで、プレリュードとかファンタジアとも呼ばれた。

バッハは10曲のカノンにひそかにリチェルカーレをこめたのである。世にいわゆる「謎カノン」と言われる。

カノンというのは模倣の技法のことだが、たんなるミミクリーではない。追行句が先行句を厳密に模倣する直行カノン、先行句の旋律が上行すれば追行句が下行する反対向き模倣をする反行カノンをはじめ、拡張カノン・縮小カノンなど、さまざまなカノンがある。バッハは先行句の旋律を示すだけとか、模倣音程のヒントだけとかを織り交ぜて、この「謎カノン」の謎解きをフリードリヒの宮廷に贈ったのである。

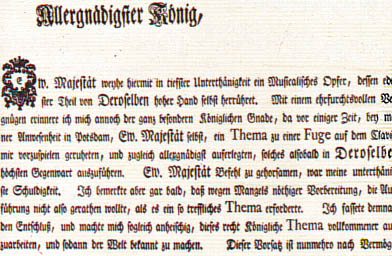

フリードリヒ大王に捧げられた『音楽の捧げ物』の献辞

「音符の長さとともに、王の幸運もいや増さんことを」などのように、謎解きのヒントを示す言葉がラテン語で記されていた。

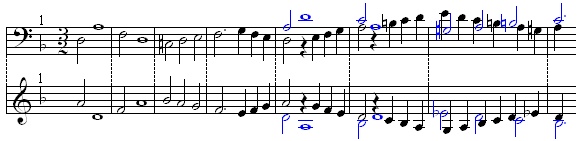

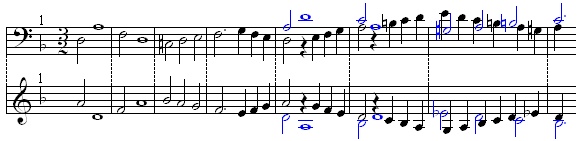

『音楽の捧げ物』六声のリチェルカーレの譜面

全曲を通して「大王の主題」が使用されている。

こうしてバッハは最後の大作『フーガの技法』に向かっていった。『音楽の捧げ物』の続編に当たっていた。

フーガはカノンをより発展させ、洗練させた対位法の楽曲様式である。ソプラノ、アルト、テノール、バスの複声部が模倣され、反復され、追想される。もともとラテン語のフーガが「逃げる」(fugere)の意味をもっていた。フーガが遁走曲といわれるゆえんだ。

代表的な進行は主として「提示部(主調)→嬉遊部→提示部(主調以外)→嬉遊部‥追迫部(主調)‥」というふうになっているのだが、主題(ドゥックス)と応答(コメス)にさまざまな変形がともない、ときに予断を許さない複雑な展開になる。嬉遊部(間奏部)は「ディヴェルティスマン」というもので、提示部と提示部のあいだで自由なイディオムの組み合わせの楕円運動を見せるところだ。

バッハはこの『フーガの技法』を24曲にするつもりだったのだが、21曲目にとりくんでいたときに病いに倒れた。そのためか、未完でおわりそうだった21曲目に、バッハ自身をシンボリックに刻印する“音楽署名”を綴ってみせた。193小節目から始まる第3部の主題が「B-A-C-H」というふうに、すなわち「変ロ-イ-ハ-ロ」(シ♭-ラ-ド-シ)という4つの音でできているように、仕込んだのだ。

『フーガの技法』の第12曲

第12曲は鏡像フーガで、上段は主題がリズムに変化をつけることによって展開され、下段は上段を鏡に映したように転回した形になっている。

『フーガの技法』第21曲の自筆楽譜

この楽譜には楽器の指示がされていない。バッハにとって音色よりは形のほうが大切だったと考えられる。

いまさら言うまでもないだろうけれど、バッハは多分に数秘術に凝っていた。ぼくからすると偉大すぎるものの、やはり音楽的編集数寄者だったと言いたい。

そのひとつがこの「BACH音型」として知られるもので、上に述べたようにBACHという自身のアルファベット綴りを音名と読み替えて、これを音型にしてフーガを作ってしまうというものだった。音型はフィグールのことをいう。フィギュアだ。

この遊びはルネサンスの象徴変換趣向の流れをくむもので、手法自体はめずらしくない「音のアナグラム」のようなものだけれど、これを本気で作曲構造のアンカリング・ボタンにまでもっていったのがバッハなのだ。

のみならず、このBACH音型は19世紀になって、メンデルスゾーン、シューマン、ブラームスがBACH音型の作曲をするというところまで継承され、さらに20世紀になってもシェーンベルクやウェーベルンが調性解体後の12音技法でも導入して、バッハの編集数寄がどんなものにもあてはまりうることを証明した。

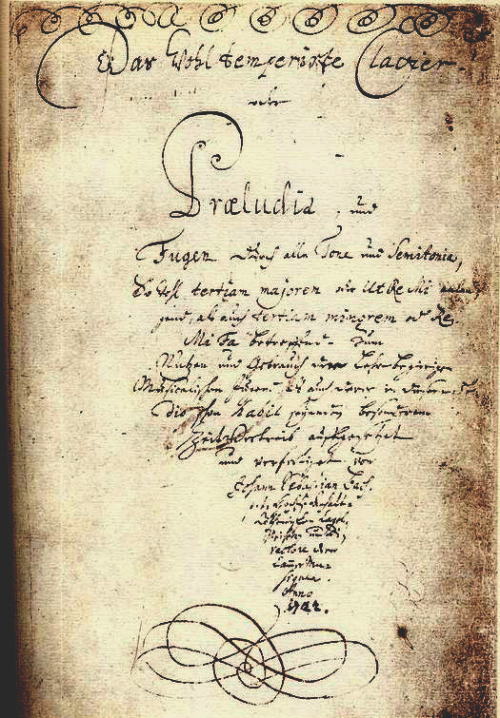

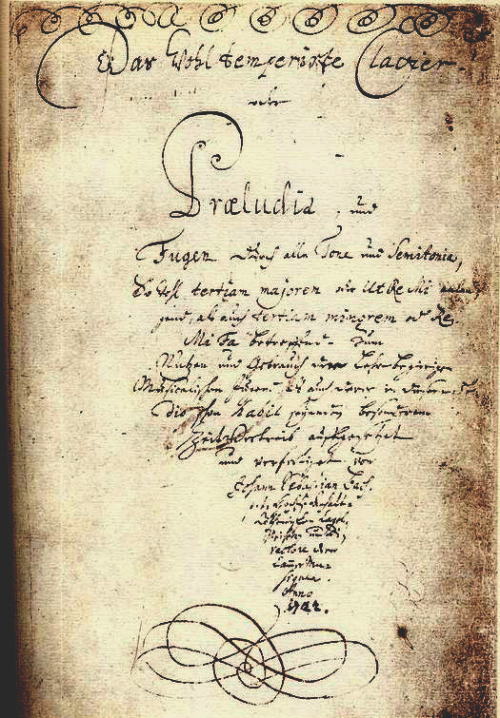

バッハが自筆した楽譜の表紙

「平均律クラヴィーア曲集 第1巻」1722年

バッハは技巧派なのである。古代ギリシア以来の「アナロギア・ミメーシス・パロディア」に長けていたというべきなのだ。とくにパロディアだ。

バッハのみならず、バロック音楽はパロディアを創造的技法として重視していた。1732年執筆のヴァルターの『音楽事典』にもすでにそのことが強調されている。このパロディアはたんなる諧謔ではなく、バロックの語源の「バロッコ」(歪んだ真珠)が暗示するような複焦点的な対比性にもとづいている。

もともとバロック音楽はクレッシェンドやディミヌエンドよりも、非連続的なフォルテ(強奏)とピアノ(弱奏)の入れ替わりを好み、上下2つの外声部が太くて真ん中の内声部が薄くなるような、鼓の胴めく構造を重視した。

けれども後期バロックのバッハのパロディアは、当初は既存の歌詞の別バージョンへの転用くらいから始まって、やがては自分が書いたカンタータの楽曲の部分的組み合わせに新たな楽章を加えていくという超編集的な大パロディアになったのである。その大曲のひとつが『クリスマス・オラトリオ』であろう。

このあたりの、バッハがアナグラムやカバラなどの数秘術に凝っていたらしいことを含めて、たとえばルース・タトローの『バッハの暗号』(青土社)がやたらに詳しい推察研究をものしているけれど、ま、このへんの話はとりあえずご愛嬌だということにしておく。

クリスマスにフラウエン教会で上演される『クリスマス・オラトリオ』

バロック音楽には、いくつかの特徴がある。特徴のひとつが外声部と内声部の「ひずみ」に生じていることは述べたとおりだが、低声部は「通奏低音」という特有の書法になっていて、チェンバロやオルガンやピアノの左手パートだけが記譜される。

ルネサンス期の多声音楽では複数の声部は対等にある。ポリフォニーだ。バロック以降の古典主義では上声部や最上声部が主旋律として優位をもつ。これはホモフォニーである。ポピュラー音楽を含め、今日の聴衆が聞きなれているのはこのホモフォニーになっている。

ところがバロックは、低声部がシステムの下敷を仕切っているにもかかわらず、外声部と内声部はあくまで対比的で、センター機能のないままの非中心的な自在度が発揮されていく。ポリフォニックであって、ホモフォニックな因子も秘めるのだ。こうなると、あたかも太陽光がプリズムの組み合わせによってさまざまに分光されるように、バロック音楽にはいくつものメビウスの帯が動くことになる。

バッハが得意としたのは、世阿弥(118夜)の能楽論でいうなら「蘭位」にあたるような、こうしたバロックの爛熟だったのである。その複式夢幻能こそフーガだったのだ。

ともかくも、バッハは最後にフーガを選んだのである。『フーガの技法』の途中をもって生涯を了えたのだ。1750年7月28日のことだ。諸君はどのように想像していたかはわからないが、まだ65歳だった。

ふつう、この1750年をもってバロックの終焉という。数年後、スカルラッティ、ヘンデルが没し、1756年にモーツァルトが生まれた。日本では竹田出雲の『菅原伝授手習鑑』や『仮名手本忠臣蔵』が大当たりをとっていた。

ライプツィヒ時代のバッハ家を描いたとされる絵画(左端がバッハ)

(バルタザール・デンナー作 1730年)

バッハについては、これまでいろいろ好き勝手が言われてきた。ロマン派のアマデウス・ホフマンは「バッハのどんな楽節にも魔物が出入りして棲んでいる」と言い、皮肉が好きなクロード・ドビュッシーは「バッハを口笛で吹く奴を聞いたことがない」と言った。

ホフマンの言い分はいかにもホフマンらしいけれど、ぼくにはバッハのどこに魔物が出入りしているのか、聞く耳が不足しているせいもあって残念ながらわからない。バッハの音楽はぞんぶんに反時代的だったから、そこをホフマンは抉(えぐ)ってみせたのか。それともバロックそのものがたしかに幾つもの「歪曲」を狙って企図していたのだから、その隙間に出入りする魔物のことを言っているのか。

ドビュッシーの言い分のほうは、なるほどドビュッシーらしいと頷くものがあるけれど、はたしてバッハは口笛にならないか。マタイの一節とは言わないが、誰だって『トッカータとフーガ』や『G線上のアリア』や『イギリス組曲』のさわりくらいなら、ヒューヒューできるはずだ。そういえば皆川達夫が立教大学にいた当時のバロック音楽についてのエッセイに、「前を歩いていた学生がバッハのメヌエットを口笛で吹いていた」と書いていたようにも憶う。

口笛になるかどうかはともかく、バッハはこちらの付き合い次第でいくらでも柔らかくなる。ジャック・ルーシェが『プレイ・バッハ』(1959)をピアノトリオで弾いてみせてその先鞭をひらいたのだったろうが、そのあとは、バッハの柔らかさはけっこうなはやさで広まっていった。

そのエンジンをふかし、さらにアクセルを踏んだのは、とりわけてはピアノのジョン・ルイスとビブラフォンのミルト・ジャクソンを擁したMJQの『ブルース・オン・バッハ』(1973)と、それから10年ほどあとのオイゲン・キケロの『ジャズ・バッハ』(1985)だろう。ぼくはルーシェの一部を高橋悠治さんのマンションの一室で、7~8分くらいだったけれどピアノ演奏してもらった。こういう時間は極上だ。

左上:ジャック・ルーシェ『プレイ・バッハ』

右上:MJQ『ブルース・オン・バッハ』

左下:オイゲン・キケロ『ジャズ・バッハ』

右下:高橋悠治『ゴルトベルク変奏曲』

バッハを好き勝手するというのは、それが許されるほどに、どんなバッハもバッハでありうるということだ。梶井基次郎(485夜)なら「心臓肥大のこの胸をバッハのフーガにゆするのだ」だし、安藤元雄なら「いずれは『フーガの技法』のような詩を書きたい」だった。

むろん天上界にまで持ち上げるバッハのファンたちも演奏家たちも目白押しだ。いま思い出したが、バロック・ヴァイオリニストの渡邊慶子はどこかで、『シャコンヌ』は完璧な神さまのような曲ですと言っていた。

シャコンヌは3拍子の緩やかな舞曲のことで、バロックでは「パッサカリア」とも言われた。バッハのシャコンヌの代表作品は『無伴奏ヴァイオリンのための3つのパルティータ』第2番だろう。先日、八雲茶寮での「蘭座」の冒頭で松本蘭ちゃんが弾いてくれた。

音楽家・井上鑑(左)とバイオリニスト・松本蘭(右)

第三回目の日本文化サロン「蘭座」は、懐石料亭「八雲茶寮」にて催され、音と食がふるまわれた。

一方、訳知りたちもゴマンといる。ぼくの大学の友人には、小生意気にも「バッハはグスタフ・レオンハルトに限るよ」などと言う奴がいた。レオンハルトはジャン=マリー・ストローブのちょっぴり前衛的な映画『アンナ・マグダレーナ・バッハの日記』ではバッハの役になっていたけれど、あれはいただけなかった。宮崎駿も作画していたアニメ映画『ルパン3世・カリオストロの城』に『パストラーレ』がこっそり使われていたこともあった。

3年ほど前に、聞き手上手の吉井亜彦がシリーズで書いている春秋社の名盤鑑定百科『バッハ』をパラパラめくっていたら、『無伴奏チェロ』の項目には親鸞(397夜)とベンヤミン(908夜)の文章が引用され、『ゴルトベルク変奏曲』には著者が遊んで詠んだ俳句が添えられていた。

それでもちっとも違和感がなかったものだ。作家の小池昌代が西東三鬼の俳諧にバッハをかぶせていたエッセイを読んだ記憶もある。

映画『アンナ・マグダレーナ・バッハの日記』より

(1967年 ドイツ・イタリア合作映画)

『ルパン三世 カリオストロの城』ではクラリスの結婚式の場面で『パストラーレ』が使用された。

ぼくも例外ではない。もやは40年くらい前のことになってしまうけれど、「遊」の特別号「存在と精神の系譜」上(いまは中公文庫『遊学』上に所収)のバッハの項目に、シェルターに持っていきたいアルバムがあるとしたら、バッハの『マタイ受難曲』『ブランデンブルク協奏曲』『平均律クラヴィーア曲集』と、バルトークと森進一とインド民族音楽集あたりだろうかと書いたことがあったのだ。

なんとも若気のいたりの選曲だが、20~30曲を持っていくのなら、いまでもこれらを入れていくかもしれない。ちなみにその後の42歳の折りに胆嚢で2カ月入院したときは、ルネサンス宮廷音楽とマーラーばかりを聞いていた。家人が持ってきてくれた『ゴルトベルク変奏曲』のほうが治りがよかったかもしれない。

ぼくのことはともかく、バッハにかこつけてこの手の発言や文章断片を集めたものがあるのなら、ぜひとも拾い読みしたいものである。

『遊』No.9特別号におけるバッハの特集ページ

(1976年発行)

さて、そうした言いっぷりのひとつに、19世紀末のピアニストのフェルッチョ・ブゾーニだったか、指揮者ハンス・フォン・ビューローの感想だったかの、「ベートーベンのソナタが新約聖書なら、バッハのそれは旧約聖書である」という、またとないほどの比較があった。

なるほどと唸らせる比較だ。「それ」とは何かというと、『平均律クラヴィーア曲集』のことである。しばしばWTC(The Well-Tempered Clavier)と略されてきた。

バッハ自身は「それ」について、こう書いていた。「これは平均律クラヴィーア曲集というもので、長3度と短3度をともに含むすべての全音と半音による前奏曲とフーガである」と。バッハの言う長3度(ド・レ・ミ)と短3度(レ・ミ・ファ)とは長調と短調のことをいう。

クラヴィーアのコンサート

ケーテンで行われるコンサートには、国王のレオポルト公も参加していた。

WTCは2巻に分かれている。第1巻は1722年にケーテンで宮廷楽長をつとめていた時期に24曲を収めて発表され、第2巻はポツダム宮殿を訪れる5年ほど前の1742年前後に作曲された。

いずれもぴったり24曲の構成で(バッハは24にこだわっていた)、すべての曲が前奏曲とフーガでできているのだが、第1巻・第2巻ともに、全24曲がすべて異なる調性をとるように仕組まれた。ハ長調に始まり、次いでハ短調、さらに嬰ハ長調、嬰ハ短調、ニ長調、ニ短調、変ホ長調、変ホ短調というふうに続き、最後がロ長調、ロ短調で結ばれるのだ。

つまりは、なんということか、長短すべての調性がモーラされているわけだ。しかも前奏曲はかなり自由に、フーガは厳格だがかなり複雑な構造になっている。まさに性格の異なる前奏曲とフーガを対同させたアフォーダンスの中に組み立てたのだった。

WTCの曲名にクラヴィーアと銘打たれているのは、この時期の楽器演奏の一般性を考慮してのことで、他意はない。

クラヴィーアは狭くはクラヴィコードやチェンバロのことではあるが(英語ではハープシコード、フランス語ではクラヴサン)、バッハのいうクラヴィーアは、オルガンとピアノを含む当時の有弦鍵盤楽器一般をさすとみたほうがいい。

ただし、ここには「チェンバロからピアノへ」の鍵盤進化にひそむバロックの音楽独特の“継承”があった。

チェンバロなどの鍵盤楽器は2段になっている。ひとつの鍵盤はどんなに強く指で押しても弱音(ピアノ)しか鳴らないし、もうひとつの鍵盤は強音(フォルテ)しか鳴らない。そこで奏者は二つの鍵盤を使い分けて強と弱の対比をつくりだす。その中間のニュアンスは存在しない。これがバロックの楽奏音の「もと」だった。

やがてピアノ(ピアノフォルテ)が案出されると、強弱自在に同一鍵盤上で弾きこなせるようになった。けれども、対比を演じるチェンバロ的な「バロックのもと」は“継承”されたのである。それゆえバッハはこの「チェンバロからピアノへ」という全プロセスを体現したバロック音楽者となりえたのだった。

ついでながら史上初のピアノは1709年に出現した。バッハがリューベックに旅行したあと、ケーテンの楽長(カントール)になる前のこと、ヘンデルのイタリア旅行と『リナルド』ロンドン初演のあいだのことだ。当時はまだまだ重装備のもので、口の悪いヴォルテール(251夜)はすかさず「ボイラー業者の楽器」と皮肉ったものだった。

というわけで、バッハはこのような鍵盤楽器全般のための基本プロトコルのすべてを、音楽の将来のためにWTCに封じこめたのである。ブゾーニが「WTCは旧約聖書だ」と言ったのは、まさにそこだったのだ。

すなわち、バッハのWTCはピアノを筆頭とするその後のすべての鍵盤楽器のためのアルス・マグナであり、アルス・コンビナトリアだったのである。それかあらぬかバッハは毎年、これらをずっと改訂しつづけた。

チェンバロ(上)とクラヴィコード(下)

バッハが活躍した当時、鍵盤楽器の主流であった。

そうなのだ、WTCは「鍵盤楽器の編集工学」だったのである。「守・破・離」のすべてのカリキュラムだったのだ。そのことは、楽譜が読めないぼくにはとても便利だった橋本絹代の『やわらかなバッハ』(春秋社)が、全ページをWTCにあてて、それぞれに楽譜を掲示しながら順次解説してみせてくれているのを読んで、ずいぶんに納得できたことだった。

バッハの編集工学は、むろん鍵盤楽器に限られていたはずがない。たとえば引用自由度と互換可能性である。さきほどは『フーガの技法』を遺作のように紹介したが、実はもうひとつ、最晩年のバッハには『ロ短調ミサ曲』があって、こちらも書き継ぎながら死の直前近くに完成したものなのだが、この絶品は各楽章を既存のカンタータからの引用と転用で編集構成していただけでなく、これらの相互互換性すら仕込んでいたのである。

これはもう、バッハが「音のハイパーテクスト」や「音のインターテクスチュアリティ」をめざしていたと言いたくなるほどなのだ。

WTCについては、あのシェーンベルクが、バッハを“史上最初の12音音楽家”と名付け、「バッハはネーデルランドの対位法の秘術をもっていた。7つの音を互いに、その動きの中でおこるあらゆる響きかせひとつの協和音のように把握されるような位置をもたらす技術だ。バッハはそのことをもってWTCで12音すべてをあらわした」と書いていたのも、興味深い。

一方、こんなこと言えたギリではないけれど、『平均律クラヴィーア曲集』の演奏については、ぼくはレオンハルトよりリヒテルである。最近聞いたバレンボイムがけっこうタフだったのにも驚いた。MJQ解散後のジョン・ルイスがWTCをアレンジした『プレリュードとフーガ』も好きだった。キース・ジャレットが第1巻をピアノで、第2巻をハープシコードで弾いていたことも思い出される。

しかし、なんといってもぼくの王子様は、やっぱりグレン・グールド(980夜)に尽きるのである。

グレン・グールドによる『平均律クラヴィーア曲集』のジャケット

ところで今夜、バッハをとりあげるについては、ずいぶんの時間をむだに費やした。バッハを書こうとすると、すぐ王子グールドのことを思い出すというのも実は困ったもので、その呪縛から長らく脱出できなかったという事情もある。周囲のスタッフたちに、何度、そろそろバッハを書くよと言ってきたものか。

理由はともあれ、どんなふうにバッハのことを書こうか、どの本をとりあげようかと数年にわたってぐだぐだしていたのだが、本のほうは16冊くらいをあれこれ迷ったあげく、最も一般的な案内であるポール・デュ=ブーシェの『バッハ』にした。これならニュートラルだし、図版も多い。

話のほうは、いつしかアイゼナッハとポツダムという二つの町のことから綴り始めようと決めた。ポツダムについてはさっき書いたのですっとした。では、アイゼナッハはどう書くか。ふつうに書こう。

バッハ博物館

一族の旧家を利用し、バッハの遺品や当時の様子が復元されている。

(チューリンゲン州 アイゼナッハ)

アイゼナッハはバッハが生まれた町である。ドイツ中部の小州で人口6000人の静かな町だ。「ドクメンタ」で有名になったカッセルからは、東南80キロくらいにある。少年バッハが11歳まで育った。

それ以前のバッハの一族は、1580年頃にドイツ中部のチューリンゲンに住みついた。ドイツ語の「バッハ」は「小さな川」の意味だから、日本でいえば中川さん、小川さん、川辺さん、川添さん、北川さん、川村さんといった苗字が川めくように、この一帯はきっとそんな穏やかな水と緑の流れが目に映る地方光景をもっていたところだったのだろう。

一族は先祖に音楽趣味の持ち主が多かったたげでなく、バッハ生存中の親族の31人の男子のうち、教会オルガニストや宮廷楽士や楽器職人など、実に28人が音楽系を誇っている。これは驚くべき“男ミューズの血族”というべきだが、少年バッハにとっては、なんといっても父親のヨハン・アンブロジウス・バッハがアイゼナッハの町楽師だったこと、父を失ってからはオルガニストの長兄ヨハン・クリストフに引き取られたことが大きい。

そういうアイゼナッハの聖ゲオルグ教会で、1685年にヨハン・セバスチャン・バッハが洗礼を受けたのである。4人兄弟の末っ子だった。

バッハの父であるヨハン・アンブロジウス(上)と、その従兄弟で

聖ゲオルグ教会のオルガニストであったヨハン・クリストフ(下)

二人はアイゼナッハ音楽界の中心的存在だった。

このアイゼナッハの教会はバッハが洗礼を受けたとともに、マルティン・ルターがローマ法王に激しい挑戦の言葉を叩きつけたところでもあった。アイゼナッハはプロテスタントの世界歴史遺産ともいうべき象徴なのだ。

ここでルターのプロテスタンティズムについて多くを語る必要はないかもしれないが、少年バッハが通ったラテン学校がルターの通った学校であり、ルターが宗教改革を音楽的な頂上と同一視していたということは、丸山桂介の大著のバッハ論『神こそわが生』(春秋社)などが縷々解明しているように、バッハ音楽にとってもすこぶる枢軸的なことだったから、やはりバッハの聖書主義は身についたプロテスタンティズムから生まれたというべきなのである。

バッハが洗礼を受けた聖ゲオルグ教会

(チューリンゲン州 アイゼナッハ)

かつてぼくは、ルターは宗教改革に巧みに音楽を利用しただけだろうというふうに思っていた。けれども、そういうことだけではなかったようだ。ルターがドイツ語の歌詞を持ち込み、調べがおぼえやすい賛美歌46曲を1524年に作成していたこと、そのうち23曲がドイツ語だったこと、ルター自身も『神はわがやぐら』などをみずから作詞していたこと、それらが「コラール」としてのちのちの賛美歌の基礎になったことを見ていくと、そしてなによりバッハがそういうコラールの作曲法をブクステフーデから学んでからコラールをとびきり重視していったことを思うと、やはりルターのラディカルな活動と存在は、その後の音楽史においても大きかったというべきだった。

このことは、そのころリューベックのマリア教会で毎年開かれていたディートリッヒ・ブクステフーデの演奏会(アーベント・ムジーク)に、バッハが4週間の休暇をとって出掛け、その4倍の日々を費やしてコラールの作曲法を学んだことにも、よくあらわれている。

バッハのカンタータ第80番でもよく知られている賛美歌(コラール)「神はわがやぐら」”Ein’ feste Burg ist unser Gott”の楽譜

教会にドイツ語コラールを導入したのはルターだけではなかった。ルターが最初でもなかった。ルターの改革に賛同したアルシュテットの牧師トマス・ミュンツァーが1523年に、ルターに一歩先んじて礼拝にドイツ語コラールを採り入れた。

それまで教会の礼拝ではラテン語の聖歌がうたわれ、一般の信徒はそれを聞くしかなかったのである。そこへミュンツァーがドイツ語のコラールを入れた。ただしメロディはグレゴリオ聖歌の援用がほとんどで、そこでルターが当時の民謡や民衆歌のメロディの導入を思いついたのだ。これを1525年には、ヨハン・ヴァルターが4声のコラールとして新たに作曲するようになると、たちまち民衆の喝采を浴びた。

それから100年近くたって、バッハがリューベックのブクステフーデから学んだのは、このようなコラールがさらに発展していたものだ。すでにコラールと教会カンタータも交ざりはじめていた。

従来のモテットが合唱中心であるのに対して、カンタータは独唱者を登場させて目立たせ、さらに楽器パートの華やかな演奏を加えていったものをいう。そういうカンタータは17世紀のイタリアで流行していたものだった。

ごくごくわかりやすくいえば、バッハ以前のドイツには、イタリアからソナタやコンチェルトやカンタータがもたらされ、フランスからは序曲や組曲の様式がもたらされ、ドイツがこれらを融合編集しようとしていた時期だったのだ。

いいかえればドイツのバロック音楽とは、これらの対立対比を自在に引きずり込み、これをアワセ・カサネ・キソわせて、みごとに融合していったものだったといえばいいだろう。

かくて1739年、バッハはルターのドイツ・ミサと教理問答をテキストとして、満を持したようにオルガン集『クラヴィーア練習曲集』(第3部)を出版して、これをライプツィヒの見本市に出した。自信があったのだろう。ルターのプロテスタンティズムは、ここにヨハン・セバスチャン・バッハの完璧きわまる「神の音楽」となったのである。

カンタータの練習風景

初期のバッハは、声楽がポリフォニーで器楽の部分と声楽の部分は互いに競いあう「コンチェルタート」の形式をとっていた。

さて、では、最後になってこんなことを書くのもわざとらしいかもしれないが、いったいバッハは聖書から何を導いてきたのだろうか。いや、ふつうはこの答えは明白だ。言うまでもない、バッハは音楽を「神の賜物」(Donum Dei)にするために、聖書に帰依したわけだ。それ以外にはない。

しかし、しかしながら、ぼくが今夜の最後に付け加えたいと思っていることは、もうちょっと別のことがバッハに錯綜していたのではないかということなのである。バッハは晩年に向かうにしたがって、そうした信仰の絶対化よりも、その相対化のように心が動いていったのではないかということだ。

そうでないとしたら、自分の作曲技法は全知全能の神にそぐわないほどに、ヘルメティックなものになってきたと感じたか、あるいは、旧約聖書が新約聖書に変じていったように、自分が全力を傾注して組み立ててきた「構成された音楽」も新たな“約束”に向かってきたと感じたのであったろう。

それというのも、バッハはその出発点からして、あえて技能的な生き方を選んで「反時代」を生き抜き、周囲の流行と評判にかかわりなく、むしろ自身の内外なる「傷つきやすさ」を深く心に湛えながら音楽の大編集にとりくんできたと思えるからだ。

バッハが「傷つきやすさ」を湛えていただなんて意外だ、と思った諸君は、いささかバッハをとりまいていた時代の音楽社会事情にも人生事情にも疎すぎるかもしれない。

9歳に母を失い、10歳で父を亡くした不幸、年上の姉さん女房マリア・バルバラが7人の子を生んだ後に死んだ不幸、再婚のアンナ・マグダレーナが13人の子をもうけながら、マリアの子と含めた20人の子のうち成人できたのが10人であったという不幸などはべつとしても、どうもバッハの周辺には不運と不評が付きまとっていた。

いちばん気になるのは、11歳年長のラインハルト・カイザーが80曲以上のオペラ作品をつくってバッハ活躍の直前にドイツ・バロック・オペラの黄金期を示していたこと、4歳年長のゲオルグ・テレマンが40曲ほどのハンブルク・オペラを発表して時代の先頭を走っていたこと、同じ歳のヘンデルがハノーヴァ宮廷楽長となりながらも果敢にイギリスに渡って、早くも1711年にロンドンでオペラ『リナルド』などで喝采を浴びていたことだ。

なかでもテレマンの存在は、いつもバッハを脅かした。これは有名なエピソードだが、バッハがライプツィヒの聖トマス教会の楽長になったのは、テレマンが就任要請を断ったためライプツィヒ市当局が「最高の楽長が迎えられないのなら、中くらいの音楽家でがまんするしかない」と判断したためだった。屈辱的だったろう。

こういうことをトリヴィアルなエピソードとして片付けないほうがいい。バッハがどれくらいヴァルネラブルになっていたかはわからないが、バッハ生存中にバッハは一度も大バッハではなかったのだ。

このことはバッハ没後の音楽社会が、クレッシェンドやディミヌエンドが大好きな古典主義のほうに傾いて、ついにメンデルスゾーンが“バッハ再発見”を言うまで、誰しもがバッハを大バッハとは思わなかった経緯からも、推測がつくことだろう。

バッハの石像

メンデルスゾーンによって1843年に寄贈。

(ザクセン州 ライプツィヒ・聖トーマス教会前)

まあ、このあたりのことは今夜あれこれ申し出ることではないような気もしてきた。

冒頭のリードに書いておいたように、今夜のバッハは、ぼくのクラシック音楽についてのプレリュードであるからだ。できれば、この「まだまだバッハ」をバロック音楽の一部始終を通して「だんだんバッハ」に仕立てなおし、なんとかワグナーやドビュッシーやストラヴィンスキーを綴って「つぎつぎクラシック」を遊戈するころには、ふたたびバッハ回帰をしたいと思う。

以上、白状いたしますと、何度もグレン・グールドの『ゴルトベルク変奏曲』を聞きながら(ときに演奏映像を眺めながら)、少しはキーボードの運指を柔らかくしながら、打ち上げたものでした。

『ゴルトベルク変奏曲』でデビューしたグレン・グールドは生前最後に発表した録音も『ゴルトベルク変奏曲』だった。

⊕バッハ――神はわが王なり⊕

∃ 著者:ポール デュ=ブーシェ

∃ 装幀:戸田ツトム・岡孝治

∃ 発行者:矢部敬一

∃ 発行所:創元社

∃ 監修:樋口隆一

∃ 印刷・製本:図書印刷

⊂ 1996年6月20日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第1章 音楽家の一族

∈ 第2章 若き音楽家の誕生

∈ 第3章 偉大なオルガニスト

∈ 第4章 ブランデンブルク協奏曲

∈ 第5章 トマス・カントル

∈ 第6章 音楽の捧げ物

∈∈ 資料編 バッハ、その人と音楽

⊗ 著者略歴 ⊗

ポール デュ=ブーシェ(Paul du Bouchet)

1951年生まれ。哲学を教えるかたわら、ジャズ・ピアニストとして出発する。1979年から音楽教育に取り組むようになり、青少年向けの書籍の出版に関わる。現在、本シリーズの音楽部門の責任者を務める。

⊗ 監修者略歴 ⊗

樋口隆一(ひぐち りゅういち)

1946年生まれ。慶應義塾大学文学部卒。同大学院博士課程中退。1974-79年、西ドイツのテュービンゲン大学に留学。バッハ研究で哲学博士の学位を受け、『新バッハ全集 Neue Bach-Ausgabe Serie Ⅰ, Band34』の校訂にも従事。現在、明治学院大学文学部芸術学科教授。著書に『バッハ』(新潮文庫)、『バッハから広がる世界』(春秋社)、『バッハの風景』(小学館)など。

⊗ 訳者略歴 ⊗

高野優(たかの ゆう)

1954年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。主な訳書に『モーツァルト――神に愛されし者』(本シリーズ4)、『鏡の中のブラッディ・マリー』(草思社)、『私の夜はあなたの昼より美しい』(早川書房)など。