父の先見

日本人なら知っておきたい25人の志士たち

展転社 2008

編集:今村裕 協力:南丘喜八郎・安田裕幸・山浦嘉久 解題:クリストファー・スピルマン

装幀:妹尾善史 序:伊達宗義・頭山興助

アジアが欧米の支配下におかれはじめたのは約五〇〇年前からである。アジア進出に先んじたのはポルトガルとスペインで、両国はイベリア半島におけるイスラム勢力に対する国土回復「レコンキスタ」を達成すると、大航海時代の先頭を切って海外進出をはたしていった。ヨーロッパ大陸からインド洋へ、東南アジア諸島へ、東シナ海とアジア大陸へ、南アジアからポリネシアへ、アメリカ大陸へ。

ポルトガルは一四九八年のヴァスコ・ダ・ガマのカリカット到着を皮切りに、インド総督アフォンソ・デ・アルブケルケが一五一一年にマラッカを征服して以降、東南アジア沿岸部に拠点を築いていった。スペインは一五二一年にマゼランの艦隊がフィリピンに到達して、一五七一年にはマニラを含むフィリピン諸島を征服した。やがてこれらすべてが植民地化されていく。日本も蚕食される危機を迎えていたのだが、大きく襲うには航海地理上では遠く、信長や秀吉も警戒を強めて早めにキリシタン禁制にとりくみ、植民地化を免れた。鎖国(海禁)に踏み切ったのも大きい。

ポルトガル・スペインについでオランダが東インド会社をつくって、アジア進出をはたした。一六一九年にバタヴィア(現ジャカルタ)に要塞を築き、その後はインドネシア全域を植民地とした。

同じく東インド会社を仕立てたイギリスは十七世紀に入ってアジア進出を敢行し、まずインドに点々と植民地を確保したのち、一八二四年にマレー半島を領有すると、続いて中国にアヘン戦争を仕掛け、一八八六年にはビルマを英領インドに併合した。

フランスはインド支配をめぐってしばらくイギリスと戦ったのち(プラッシーの戦い)、ベンガル湾から南シナ海のほうへ進出すると、メコンデルタ地域を支配し、そこをインドシナと名付けた。インドとシナの間域だからだ。ついで一八七三年にベトナムのハノイを占領すると、八四年にはグエン王朝を支配下においた。

アメリカは一八九八年に米西戦争でスペインを破ったのが大きく、スペイン統治下のフィリピンを領有した。ロシアはどうしたか。南下政策とともに北アジアに迫り、清の弱体化につけこんで満州のアムール川以北と沿海州を領有した。

アジアは次々に蹂躙されたのである。自国民族による近代化は遅れた。なかで日本が鎖国後の明治維新をもって近代化の先頭に立つことになり、そこに近代アジアの「解放」をめざす狼煙が上げられた。孫文が共鳴し、インドのビハリ・ボースやフィリピンのアギナルドやボニファシオが呼応し、反英・反仏・反米の民族主義的な闘争ともなって、そこに日本のアジア進出(侵攻)が加わっていった。

このことを「興亜」の活動の波及だと捉える日本の一陣がいた。興亜主義者たちである。興亜主義は「大東亜主義」とも「大アジア主義」とも称された。王道楽土(皇道楽土)を旗印とした大東亜共栄圏を理想とするもので、それをもって欧米列強の脅威と蚕食からの独立と解放を獲ちとろうとした。危険な理想といえばやや危険な理想であったが、この時期にしか席巻できない思想でもあった。

日本で興亜の狼煙を最初に上げたのは、明治十年(一八七七)設立の興亜会(当初は振亜社)と一八七九年福岡に設立された玄洋社(当初は向陽社)である。興亜会は大久保利通・曾根俊虎が起草して長岡護美・渡辺洪基・金子弥兵衛らが結成した反欧米・反薩長型のアジア解放促進を謳う結社で、玄洋社は平岡浩太郎・杉山茂丸・頭山満・箱田六輔・福本誠らが結成した、やはり大アジア主義を標榜する結社になっていった。

この「興亜の波」はその後、荒尾精の漢口楽善堂、井上円了・島地黙雷・三宅雪嶺・志賀重昂らの政教社、康有為・梁啓超・孫文らの支援と「支那保全」をめざした東亜同文会、内田良平の黒龍会、大川周明・満川亀太郎・高畠素之・北一輝らの猶存社(前身は老壮会)などなどにつらなっていった。

こうした興亜思想が何を標榜しようとしたか、その骨法は初期には樽井藤吉の『大東合邦論』(一八九三)や内田良平の『日韓合邦秘史』(初稿一九〇三)に、その後は大正十年(一九二一)の満川亀太郎の『奪われたるアジア』(書肆心水)、あるいはその翌年の大川周明『復興亜細亜の諸問題』(中公文庫)などに集約されている。

本書にとりあげられたアジアの二五人は、こうした「興亜」に呼応してアジア各地で人生の活動と思想を捧げたとみなされている。いずれも日本に亡命するか、日本が設立した機関になんらかかかわった。全員が「興亜」の理想を掲げていたかどうかは疑問がのこるけれど、それでもこれだけの近代アジアの志士の略歴が列伝ふうに並ぶのはめずらしい。

著者は日本経済新聞出身のジャーナリスト兼ライターの坪内隆彦である。「月刊日本」連載の『アジアの英雄たち』をもとに充実させた。タイトルに『アジア英雄伝』とあるように、あからさまな大アジア主義称揚の視点で綴られている。冒頭に頭山興助の「推薦の辞」が飾られているのだが、この人は頭山満のお孫さんだし、あとがきには田中正明の『アジア独立への道』(展転社)からの影響を記している。田中は松井石根(陸軍大将・東京裁判で死刑)の私設秘書から近現代アジア史の著述に向かい、『パール判事の日本無罪論』(小学館文庫)、『東京裁判とは何か』(日本工業新聞社)などを書いた。

そういう一冊ではあるのだが、当時の大アジア主義にかかわった人物を点検するには浩瀚かつ便利な一冊になっている。人選が妥当かどうかは保留したい。たとえば五〇人を選べばもっと細かい立体起伏を描くことになったろう。

では、案内する。一人ひとりを詳しくは紹介できないのでかなりはしょることになるが、本書が近現代アジアの各国の志士たちの独立運動の苦闘を、どう跡付けたいのかを拾ってもらえればいい。生年順にしておいた。あやしい人物もいるが、歴史には「あやしい」と思われること自体の歴史的功績もあって、その編集と解読も、一般化しやすい「正常」についての編集や解読以上に重要なのである。

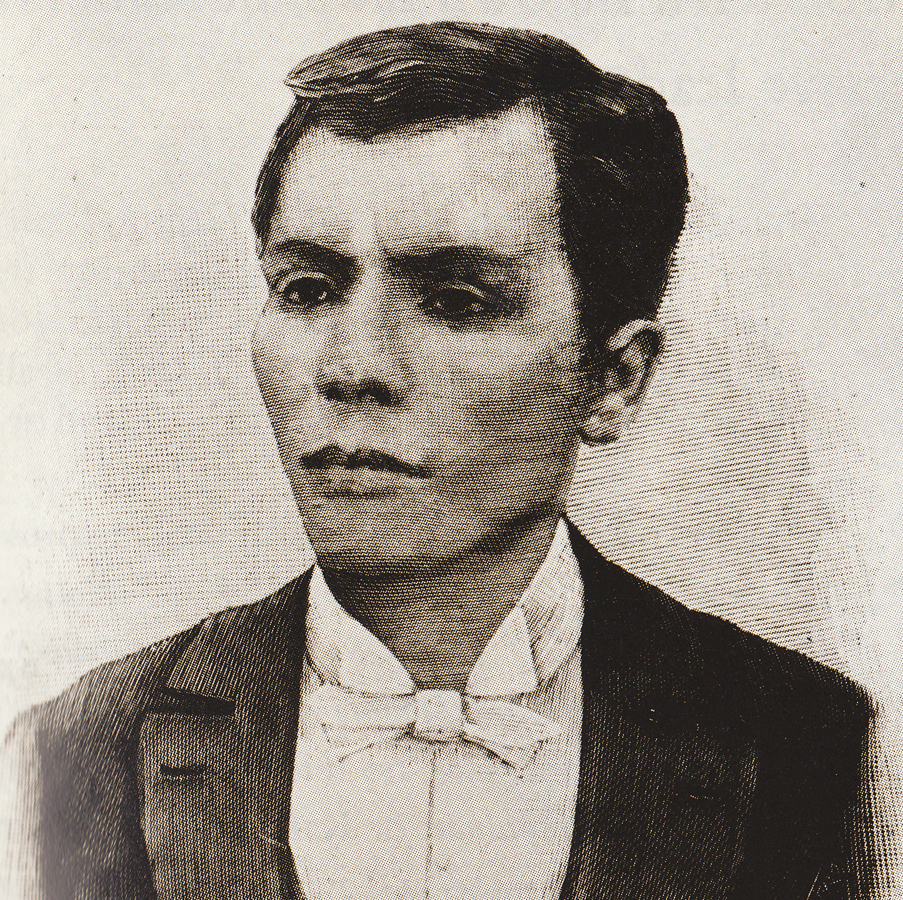

◆金玉均◆(朝鮮 1851~1894)

十五歳のとき、アメリカのシャーマン号による平壌攻撃とフランス艦隊による江華島攻撃に出会った。そのころの貴族階級の両班はこうした対外危機に対応することなく門閥政治にあけくれ、国父の大院君は攘夷に徹していた。金玉均は実学派の朴桂寿の門に学び、二十歳のころは開化派の劉大致や呉慶錫に感化され、また駐日公使の書記官だった黄遵憲が書いた『朝鮮方策』に影響されていた。この本は「親中国・結日本・連美国」を提唱していて、ロシアを警戒していた。

一八八二年(明治十五)、副島種臣が興亜会に朝鮮視察団の魚允中を招き、金はその魚に促されて同志の徐光範とともに来日することになった。福澤諭吉が連日もてなし、井上馨・大隈重信・後藤象二郎・内田良平らと親しくなった。やがて母国朝鮮の改革の必要を思って、クーデターによる政権奪取をめざし、一八八四年十二月「両班政治の打倒、大院君の復帰、事大外交の撤廃、中国への朝貢の廃止」などをスローガンに宮邸に攻め入ろうとしたのだが、閔妃一派が清国軍に保護と支援を求めたため失敗した。参加した四三人の同志で生きのびたのは金ら九名だけだった。

日本に亡命した金は小笠原に潜伏し、そこで玄洋社の来島恒喜・的野半介に守られながら捲土重来を期すものの、その後は北海道・栃木・東京などを転々とした。二松学舎で三島中洲や岡本黄石に学んだ。なかで慶応義塾で福澤に学んだ二一歳の須永元は金に私淑するほどとなり、潜伏する日々の世話を買って出た。とくに故郷の栃木県の佐野では長く匿っている。

しかし、なんとか祖国の改革を実現したい金は、まわりが止めるのも聞かず、上海にわたって李鴻章と交渉しようとして、中国に密航した。けれども上海の東和洋行に寝泊まりしていたところを、金の動向をさぐっていた袁世凱の差し金で暗殺された。来島恒喜はのちに大隈重信の暗殺に臨んで自害した。

佐野の妙顕寺には金玉均が揮毫した扁額「開本山」が掲げられている。金の世話をした須永元が佐野の人で、その檀那寺の縁で揮毫したのであろう。

[参考]古筠記念会編『金玉均伝』上下(慶応出版社)、琴秉洞『金玉均と日本』(緑蔭書房)、朝鮮民主主義人民共和国社会科学院歴史研究所編『金玉均の研究』(日本朝鮮研究所)、『朝鮮開化派選集』(平凡社東洋文庫)、姜健栄『開化派リーダーたちの日本亡命』(朱鳥社)、月脚達彦『福沢諭吉の朝鮮』(講談社選書メチエ)、呉善花『韓国併合への道』(文春新書)、角田房子『閔妃暗殺』(新潮文庫)、室井康成『事大主義』(中公新書)

◆康有為◆(中国 1858~1927)

康有為については、もっと深く知られたほうがいい。朱九江の礼山草堂に学んで万木草堂をおこし、大同三世説を唱えて経世済民の理想社会を展望し、日本の変法(明治維新)に倣って、西太后の専制の渦中で変法自彊運動を主導した。政治思想的には孔子に依拠して公羊学を深めたが、その人格は清廉潔白で俗化を隔て、道教の五勝道を実践するようなところがあった。

本格的政治活動は一八八八年、清の光緒帝に変法を上奏したことにはじまる。かつての洋務運動の限界を指摘した。採用されて「戊戌の変法」の中心になるのだが、西太后のクーデター(戊戌の政変)によって失脚、光緒帝も幽閉されたため日本に亡命した。

日本では平岡浩太郎や宮崎滔天が田野橘次や柏原文太郎に康有為の世話を任せ、井上雅二が同文会をつくって活動拠点を提供した。「同文」とは国や民族をこえて同じ言葉によって世界を考えようとすることをいう。

こうした動向に羅孝高・梁啓超らの康有為の優秀な弟子が交じりあい、一八九八年に設立された東亜会が康有為の活動を全面支援することになった。陸羯南・三宅雪嶺・福本日南・犬養毅・平山周らが力を貸し、徐勤や唐才常が仲介をはたした。徐勤は孫文が提唱した中西学校が横浜大同学校と改称されたときに校長に就任し、唐才常は南学会をおこしている。この同文会と東亜会が合流して「東亜同文会」になったのである。かくて康有為の大同思想は日本のアジア主義の中でしだいに苛烈の度を増していった。

[参考]坂出祥伸『康有為』(集英社)、翟新『東亜同文会と中国』(慶応義塾大学出版会)、東亜同文会編『対支回顧録』上下(原書房)

◆アンドレス・ボニファシオ◆(フィリピン 1863~1897)

フィリピンの国名は、この諸島を一五四三年に制服支配したビリャロボスが、当時のスペイン皇太子フェリペ(のちの国王フェリペ二世)に因んで名付けた「イスラス・フェリピナス諸島」(フェリペの島々)にもとづいている。フィリピン近代史はこのスペイン植民地時代に、アメリカが領有者に切り替った大変化とともに始まっている。

十九世紀半ばのフィリピンの民衆のあいだには千年王国思想による民衆運動が芽生えていた。一八三〇年代にはサン・ホセ信徒団が組織されて、七〇年代にはスペインの圧政を逃れるコロルム(Colorum)という地下活動がくりひろげられていた。また「パション」(Pasyon)とよばれる奇蹟劇も流行していた。八〇年代、海外の大学留学体験をもつ新たな知識階級「イルストゥラード」(ilustrado)が登場し、ホセ・リサールやデル・ピラールらは民族の自覚や独立を呼びかけるプロパガンダ運動を始めた。

マニラのスラム街トンドに生まれたボニファシオは、そのうちのリサール主宰のフィリピン民族同盟に加わるのだが、リサールが流刑されたので、別して「カティプーナン」(祖国のための結社)を立ち上げた。多くのタガログ人が加わった。この結社はカトリシズムやコロルムやパションに裏打ちされていた。しばらく秘密の活動を続けていたのだが、官憲に動向が察知されて弾圧が始まると、一八九六年八月、蜂起に踏み切ったが、拙速と準備不足で失敗した。

ここからカティプーナン内部で指導者争いが生じ、エミリオ・アギナルドとボニファシオが対立して、事態は風雲急を告げる。

アギナルドは武器を日本から調達しようと試み、日本に派遣されたマリアノ・ポンセが孫文の仲介で宮崎滔天・平山周と交渉、川上操六と中村弥六が動いて、大倉喜八郎が三井物産から老朽船の布引丸を購入し武器弾薬を積み込んで出港するにまで至ったのだが、折からの台風で上海沖で難破した。

対立していた両派は、合同会議によってカティプーナンに代わる臨時革命政府を樹立した。大統領アギナルド、副大統領マリアノ・トゥリアス、総司令官アルテミオ・リカルテが選出され、ボニファシオは内務大臣にとどまった。怒りを堪えきれなくなったボニファシオはカティプーナンの復活を訴えるのだが、逮捕され処刑された。その直後の一八九八年四月、アメリカがスペインと交戦状態に入った。米西戦争である。アメリカはフィリピンを領有し、多数のタガログ人が虐殺された(約六〇万人が殺された)。

アメリカは「独立や分離を主張した者」を処罰するという扇動法、不法行為を摘発する山賊行為法、住民を強制移動させる集中移住法などを連発したため、フィリピン独立は一気に遠のいた。それでもサンミゲルやギリイエルらが新カティプーナンの設立をめざしたのだが、いずれも罠に堕ちるように消えた。

アメリカはカティプーナン精神を途絶えさせたいのである。そこでホセ・リサール(一八九六年に銃殺)を国民的英雄に祭り上げるという巧妙な画策に出た。いっとき日本に亡命していたリカルテらはこの陰謀に対して、日本からの援助を待ち望んでいた。

[参考]レナト・コンスタンティーノ『フィリピン民衆の歴史』(井村文化事業社)、池端雪浦『フィリピン革命とカトリシズム』(勁草書房)、永野善子『歴史と英雄』(御茶の水書房)

◆アナガーリカ・ダルマパーラ◆(セイロン 1864~1933)

セイロン(のちのスリランカ)は十六世紀初頭にポルトガルによって、十七世紀半ばにはオランダによってそれぞれ海岸部を植民地化され、一八一五年には全島がイギリスの植民地になっていた。多数を占めるシンハラ人のエリートは仏教徒であっても、子供が生まれると教会に連れていって登記させられ、聖書にちなんだ名前をつけられた。

ダルマパーラは十歳のとき、コロンボの南のパーナドゥラ村で仏教とキリスト教の公開討論を聞き、コタヘーナ寺院の住職グナーナンダの発言にいたく感動して、以降コタヘーナ寺院に通う。グナーナンダは当時勃興しつつあったブラヴァツキー夫人とオルコット大佐の神智学に共鳴していた神秘主義の色が濃い仏教僧で、ダルマパーラも一八八〇年にオルコットがセイロンを訪れたとき心を奪われた。ブラヴァツキーは「神秘主義を研究する必要はない、パーリ語で世界を考えるべきだ」と言ったが、ダルマパーラはオルコットの通訳を引き受け、シンハラ語の週刊誌「サンダレーサ」と英文誌「ブディスト・プレス」の創刊と編集に向かった。

この動きに日本で神智学に関心を寄せていた杞憂会の平井金三とセイロンにいた野口復堂(善四郎)が呼応した。オルコットの招聘を企画し、ここにダルマパーラの来日が実現した。仏教界では西本願寺派の高楠順次郎や真言宗の釈興然が応じた。これはアジア主義の動向のなかではやや特異なもので、浄土真宗と真言宗が神智学と結びついたのである。

晩年のダルマパーラは瞑想の実践に向かい、大菩提会の設立に尽くしたのだが、セイロンにおけるダンマディーパ(セイロンを仏法の島とみる)とシーハディーパ(シンハラ人の島とみる)の対立に憂慮した。この対立はいまなおスリランカの民族宗教問題としてくすぶりつづけ、しばしば武力的衝突がおこっている。

[参考]ビクシュ・サンガラクシタ『ダルマパーラの生涯』(樹昌院)、渋谷利雄「スリランカの仏教復興運動と日本」(『南アジアの民族運動と日本』アジア経済研究所)、佐藤哲朗『大アジア思想活劇』(サンガ)

◆孫文◆(中国 1866~1925)

孫文には有名な「大アジア主義」という講演があるものの、興亜思想の持ち主だったかどうかはいまなお議論されている。広東省香山県の貧農の子に生まれ、兄のいるハワイでイオラニ中学へ、一八八二年にはオアフ大学に進み、翌年には郷里で医学校に入って医師になった。

そのころすでに清朝の体たらくに業を煮やしていたのであろう、一八九四年にハワイで「興中会」を設立して清朝打倒をめざした。けれども資金は集まらず、武器調達もままならない。このとき支援を引き受けたのが梅屋庄吉である。梅屋はのちに日活の前身M・パテー商会をつくった日本最初の映画王である。孫文の革命資金のために総額一兆円(二兆円とも)をつぎこんだ。

孫文は決起主義者であった。しかし日清戦争後の一八九五年の広州蜂起は失敗、米英をまわって日本に亡命して、陳少白の紹介で宮崎滔天や内田良平と知り合い、滔天の兄の彌蔵の理想に共鳴した。一九〇〇年の恵州蜂起も失敗した。康有為の弟子の唐才常が漢口で挙兵したのに応じたものだったが、弾薬が不足した。このとき突撃隊長を引き受けた山田良政は戦死した。

横浜・アメリカ・ヨーロッパをまわった孫文は一九〇五年に日本に戻った。滔天が、華興会を率いていた黄興を紹介し、飯田町の富士見楼で黄興・宋教仁らが中心になった孫文歓迎会が開かれ、内田の提唱で中国革命同盟会が結成された。章炳麟・蔡元培らの光復会も合流し、機関誌「民報」を創刊した。その一年後、初めて三民主義(民族・民権・民主)を公言した。一九一一年、湖北省の武昌での蜂起が成功した。各地で蜂起が連続し、ついに決起主義が稔った。

山県有朋は中国に共和国が出現するのを警戒していた。だから干渉したがった。内田は山県に「むしろ支那革命(辛亥革命)を成就させ、一方で満蒙への波及を防止して日本が満蒙を独立させるのがいい」と進言し、犬養・頭山・小川平吉・古島一雄・滔天と有隣会をおこして、山県陸軍の反革命的工作を牽制したのである。頭山は頭山で善隣同志会を組織して革命支持を表明した。こうして一九一二年一月、孫文の辛亥革命は成就、孫文を臨時大総統とする中華民国が南京に誕生した。

孫文は国民党を組織すると、宋教仁を総理とした。ここで宣統帝の退位にともなって清朝のトップの座についた袁世凱が巻き返しをはかった。権力の拡張をしくむとともに国民党の弾圧に乗り出し、宋教仁を暗殺した。袁世凱は議会解散に踏み切り、帝政復活を画策してみずから中華帝国大皇帝を称した。孫文は袁と妥協したのがよくなかったと批判された。

各地に地方軍人が力を得て、軍閥割拠の様相を呈した。孫文はなんとか奪還をはかり、一九一七年には広州で広東軍政府をつくるのだが、うまくいかない。陳炯明とも対立、広州を追われ、また日本に亡命した。このとき同じ客家の血をひく宋慶齢と結婚した。橋渡しには梅屋庄吉がかかわったという。

世界はロシア革命と第一次世界大戦後の余波の中にいた。一九一九年一月、ヴェルサイユ条約で山東省の権益がドイツから日本に委譲されたことをめぐって、中国では民衆による抗日運動が始まった。五・四運動である。そして、これ以降、中国では共産主義やマルクス主義への共感が強くなり、陳独秀や毛沢東の「連ソ容共」「労農扶助」のイデオロギーが熱くなっていった。

孫文もこの趨勢に加担し、一九二三年にはソビエト代表のアドリフ・ヨッフェと会談をし、中国統一運動へのソ連の支援が確約されたと発表した(孫文・ヨッフェ共同宣言)。こうして翌年からは国共合作(国民党と共産党の連携)が始まった。

孫文は一九二四年に神戸高等女学校で「大アジア主義」の講演をした。王道を唱えることは仁義・道徳を主張することで、覇道を唱えるのは功利と強権を主張することであり、王道を進むことこそが大亜細亜主義の基礎であると述べ、日本人に対して「あなたがたは東洋の王道を選ぶのか、西洋の覇道に屈するのかはっきりしなさい」と加えた。中野正剛は、あれは西郷の思想そのものだったと述懐した。

その四ヵ月後、「革命いまだ成らず」の言葉をのこして、死んだ。その後の中国ははたして孫文が夢見たものだったかどうか、いまなお中国は黙したままである。

[参考]孫文『三民主義』(岩波文庫)、孫文『孫文革命文集』(岩波文庫)、陳舜臣『孫文』上下(中公文庫)、深町英夫『孫文』(岩波新書)、岡本隆司『袁世凱』(岩波新書)、横山宏章『孫文と陳独秀』(平凡社新書)、津珍彦『大アジア主義と頭山満』(日本教文社)、『内田良平自伝』(書房)、読売新聞西部本社編『梅屋庄吉と孫文』(海鳥社)

◆アルテミオ・リカルテ◆(フィリピン 1866~1945)

フィリピンの不屈の闘士である。日本滞在も長く、横浜山下公園に「リカルテ将軍記念碑」がある。ルソン島最北端のバタックの生まれ。青年期に文学士を取得しサント・トーマス大学に入学、そのころホセ・リサールらの「イルストゥラード」が活躍していたが、かれらに倣ってスペイン留学をすることなく、民族主義教育に向かうべく小中学校の校長になり、ついでボニファシオのカティプーナンに参加した。

革命軍総司令官となり、アメリカが全土制圧をめざしていたときも特殊工作部隊でアメリカ軍中央施設に斬り込んだ。すぐさま逮捕され、九〇人の同志とともにグァム島に流刑された。アメリカに忠誠を誓えば祖国に戻れると言われたが、この懐柔策に屈せず、脱走した。カトリック僧となってマニラに潜入すると、バターン半島マリベレス山を独立のための砦として捲土重来を期した。

アギナルドとの共闘をせず、単独で蜂起を企てるも密告で逮捕され、六年の監獄生活を強いられた。一片の紙も一冊の本も与えられなかったという。刑期をおえたリカルテにアメリカはまたまた忠誠誓書への署名を求めたが、これを拒否。即日、国外追放が決定され、香港の東北の榕樹島(ラマ島)に監禁された。無人島に近く、海賊が出入りするようなところだった。ところが見張りの兵士たちがしだいにリカルテに感心するようになり、海賊たちも親しみはじめ、その噂がアジア各地に伝わった。

インドの独立志士との連携を危惧した当局は身柄を上海に移し、未決監に投じたのだが、一九一五年、ここをまたしても脱出すると日本に逃れた。手引きをしたのは恋人のアゲタだった。四九歳になっていた。ビハリ・ボースや玄洋社の面々が支援するなか、瀬戸で土工に身をやつしたり、後藤新平の手配で駒場の民家に移って海外植民学校でスペイン語を教えたりして時を待った。一九二三年には横浜山下町に潜んで、「カリハン」という小さなフィリピン・レストランを営んだ。こっそり同志たちが集まったが、本人は愛犬を連れて山下公園を散歩していた。太田兼四郎が世話をした。日本亡命は二十年にわたり、リカルテは日本文化や武士道に関心をもった。

一九三四年、アメリカ議会は十年後のフィリピン独立を承認、独立準備政府(フィリピン・コモンウェルス)が発足して、初代大統領にリカルテのかつての部下のケソンが就いた。ケソンは訪米の帰路、横浜に立ち寄ってリカルテに勲章を渡し、終身年金を申し入れて帰国を促したのだが、「星条旗がひるがえるフィリピンに戻るのはいやだ、祖国が完全に独立してから帰る」と答えた。一九四一年十二月、リカルテは太田兼四郎を副官として帰国、日本軍のマニラ入城とアメリカ軍による占領終焉を確認した。

リカルテはその後の日本軍の横暴なふるまいには失望していたが、孫のビスを日本に留学させている。

[参考]太田兼四郎『鬼哭』(フィリピン協会)、中山忠直『ボースとリカルテ』(海外植民学校校友会出版部)、寺見元恵『フィリピンの独立と日本』(彩流社)

◆李容九◆(朝鮮 1868~1912)

いまだ誤解の中にいる志士だ。韓国では日韓併合に加担した売国奴のレッテルを貼られたままで、その志操は復権されていない。李容九は日韓の対等合邦をしたいと考えていたはずなのだが……。

両班のなかでも最高位の門閥に生まれながら、東学党の二世教主の崔時亨に師事、二三歳のときにはその万教帰一の宗教思想に傾倒した。閔妃一派の専横に反発し、金玉均暗殺ののちの一八九四年四月、東学党が全琫準を指揮官として決起したときも、参謀格で参加していた。この東学党の乱に呼応したのが、釜山にいた大崎正吉の事務所を拠点にしていた武田範之・吉倉汪聖、「二六新報」主筆の鈴木天眼、玄洋社の内田良平・大原義剛らで、糾合して「天佑侠」を名のった。決起は失敗、全琫準は捕らえられて死刑、内田は追われ、李容九はその後の日本軍との戦闘に敗れて地下に潜った。

一八九八年、東学党への一斉検挙で崔時亨は処刑、李も逮捕ののち百日拘留された。出獄後は三世の孫秉煕が東学党を天道教に改めたのでこれを支えようとしたが、教主が反日姿勢を強めたため、新たに進歩会をおこし、日本に亡命していた尹始炳の維新会と合流して「一進会」を設立した。一九〇一年に来日、樽井藤吉の『大東合邦論』に出会って日韓の対等合邦に共感した。

この動きを察知した権藤成卿は合邦後の社稷のための研究にとりくんで『自治民範』にまとめ、久留米勤皇党の流れをくむ武田範之は万教帰一を『大乗起信論』に読み、越後顕聖寺の玄道和尚について得度したのち、朝鮮半島に入って李容九が組み立てようとしていた侍天教の教義にヒントをもたらした。しかし、話はそこまでである。桂太郎内閣も山県有朋内閣も対等合邦などまったく考えていなかった。日本は日韓併合を促進させていった。

遺児がいた。名を李碩奎という。日本では大東国男と名をつけられ、一進会が京城につくった光武学校の日本語教師をしていた吉田鉄心住職のもとに預けられた。その後、大磯に移り戸塚小学校に通い、立教大学をへて黒龍会の細井肇によって興亜学塾に入った。中山優・下中弥三郎らが講師をし、ビハリ・ボース、クォン・デ、クルバンガリーなどが顧問をしていた。この塾は敬天塾に発展し、渋川善助が李碩奎に共栄アジアの理念を強く植え付けた。遺児は父の名誉のための著書『李容九の生涯』を書いた。

[参考]大東国男(李碩奎)『李容九の生涯』(時事通信社)、西尾陽太郎『李容九小伝』(書房)、呉知泳『東学史:朝鮮民衆運動の記録』(平凡社)、橋本健午『父は祖国を売ったか』(日本経済評論社)、樽井藤吉『大東合邦論』(大東塾出版部)、川上善兵衛『武田範之伝』(日本経済評論社)

◆マハトマ・ガンジー◆(インド 1869~1948)

詳しくは第二六六夜の『ガンジー自伝』(中公文庫)、および第一三九三夜の『ガンディーの経済学』(作品社)を読んでもらいたい。

本書ではジョン・ラスキンの経済芸術思想への共鳴、マダム・ブラヴァツキーの神智学への共鳴が紹介されているとともに、大川周明が『復興亜細亜の諸問題』でガンジー思想に強い関心を示していること、大川の猶存社にも参加していた鹿子木員信がインド独立運動にかかわったことなどが強調されている。一九四二年に「ハリジャン」紙に掲載されたガンジーの日本人に寄せた言葉がある。こういうものだ、「あなたがたは崇高な高みから帝国主義の野望まで堕ちてしまわれたのです。あなたがたはその野心の実現に失敗し、アジア解体の張本人になりはてるかもしれません」。

[参考]ガンディー『真の独立への道』(岩波文庫)、ガンディー『わたしの非暴力』(みすず書房)、『ガーンディー自叙伝』(平凡社東洋文庫)、『ガンジー自伝』(中公文庫)、ガンディー『私にとっての宗教』(新評論)、ガンディー『不可触民解放の悲願』(明石書店)、ガンディー&タゴール『万物帰一の教育』(明治図書出版)、ガンディー『獄中からの手紙』(岩波文庫)、エリク・エリクソン『ガンディーの真理』(みすず書房)、ロベール・ドリエージュ『ガンジーの実像』(文庫クセジュ)、ヴェド・メータ『ガンディーと使徒たち』(新評論)

◆オーロビンド・ゴーシュ◆(インド 1872~1950)

西洋の高度な教養と深いインド哲学をあわせもつ近代インドを代表する哲人だ。ぼくはこの名を最初は鈴木大拙の本から、ついで中村元と稲垣足穂から聞かされた。のちに大川周明もぞっこんだったと知った。その「スーパーマインド」論や「インテグラル・ヨーガ」は二十世紀の「霊性」を示した。

五歳でアイルランドの尼僧が経営するロレット学園に入り、七歳でイギリスでラテン語研究のドゥルウェット牧師の家に滞在し、十二歳でセントポール校に入学、ギリシア語・ドイツ語・イギリス文学・フランス文学に親しんだ。シェリーの詩(とくに「イスラームの反乱」)が好きだったようだ。セントポール時代には「蓮華と短剣」という秘密政治集会に出入りした。十七歳でケンブリッジ大学キングスカレッジで教養の数々に浸り、一八九三年にインドに戻った。ただちに国民会議派の妥協的政策を批判し、「インド・プラカッシ」の編集にとりくんだ。同じような主張を「ケーサリー」を編集していたバール・ガンガーダル・ティラクも展開していた。

インド総督にカーゾンが就任すると、イギリスのインド支配がいっそう強まった。抵抗する者がふえてきたが、最も急進的なのがオーロビンドだった。「イギリスからの独立」を最初に表明し、タゴールの甥のスレンドラナートらと革命組織「アヌシラン・サミティ」を結成した。スレンドラナートは岡倉天心の影響も受けていた。

一九〇五年、総督カーゾンはベンガル分割案を布告した。反英意識が高いベンガル州を西のヒンドゥ圏と東のイスラム圏に分割することで、両者の勢いを削ぐ狙いだったが、オーロビンドはベンガルに移って国粋党をつくり、英語日刊紙を活用してプロパガンダを展開した。そこにやっと国民会議が「スワデーシ」(国産奨励)と「スワラージ」(自治奨励)を決議してイギリス商品のボイコットに乗り出した。ガンジーが指導力を見せはじめていた。

後期のオーロビンドは政治活動から離れ、グジャラートの州都バロダの書記やバロダ大学の学長となり、インド文化や東洋文明の解明に集中し、サンスクリットの修得からインド古典の解析に向かっていった。ラーマクリシュナとその弟子ヴィヴェカーナンダの影響が大きかった。ヴィヴェカーナンダの弟子がニヴェディータで、彼女は天心の『東洋の理想』の序文を書いている。

晩年はヨーガに傾注して、哲学雑誌「アーリヤ」を刊行しながら、ヴェーダ、バカヴァッド・ギーター、ヨーガを論じ、『神の生命』をまとめた。そこには「存在・知識・歓喜」を統合した「サッチッダーナンダ」を本性とする霊感思想が確立していた。その伝道はポール・リシャールとその妻ミラが引き取った。大川周明は来日したリシャール夫妻と昵懇になり、リシャールが『告日本国』を書くときのヒントを提供した。その後「マザー」と呼ばれたミラは、オーロビンドの思想と実践をアシュラム(道場)によって広めていった。

[参考]オーロビンド・ゴーシュ『神の生命』(文化書房博文社)、オーロビンド『スピリチュアル・エボリューション』(アルテ)、北川清仁「シュリ・オーロビンドの思想」(「印度哲学仏教学」13号)、斎藤昭俊『近代インドの宗教運動』(吉川弘文館)、森みどり『近代ヒンドゥー教の思想と運動』(天理大学おやさと研究所)、大川周明『復興亜細亜の諸問題』(中公文庫)

◆ムハンマド・イクバール◆(パキスタン 1877~1938)

独立以前のインドのウルドゥー語とペルシア語の詩人であり、ムスリムの哲人でも政治家でもあった。インドに住むムスリムがインドとは別の独立国家を建設することを謳い、このことがのちのパキスタンの誕生につながった。この提案はしばしば「アッラーマ・イクバール」と呼ばれる。

家族はパンジャーブ地方のヒンドゥ教バラモンであったが、イスラムに改宗した。地元のスコッチ・ミッション大学で語学・歴史・詩歌・宗教を修め、ラホールの大学に進んで英文学・アラビア語・美術史を修め、一九〇七年にはケンブリッジのトリニティ・カレッジとリンカーン・カレッジで文学士や法学士を取得すると、ついでは弁護士ともなって、実に多彩な才能を発揮した。最も得意としたのはウルドゥー語やペルシア語による詩作で、そこには十三世紀のルーミーのスーフィズムが称えられるとともに、ゲーテ、ニーチェ、ベルクソンのイスラーム化さえ仕組んでみせていた。

こういうところから、日本では西田幾多郎と比較されることがあるのだが、西田よりずっと詩魂に富んでいるし、政治思想にも長じていた。イクバールには「法としての独立国家」の信念があった。

[参考]ムハンマド・イクバール『ムーサーの一撃』(大同生命)、イクバール『ジブリールの翼』(大同生命)、イクバール詩集『隊商の旅立ちを告げる銅鑼の音』(花神社)、アリー・シャリーアティー『イスラーム再構築の思想』(大村書店)

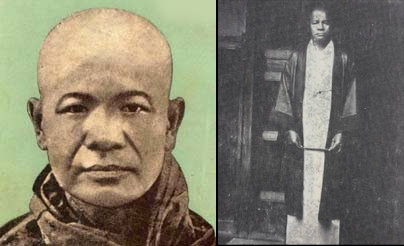

◆ウー・オッタマ◆(ビルマ 1878~1939)

かつてオッタマ僧正といえばガンジーと並び称された一徹の人である。十六歳で得度して、三度にわたって逮捕されながらも、つねにイギリスの支配からの独立を志し、反権力を貫いた。

ビルマ(現ミャンマー)の近代はイギリスに蹂躙された歴史である。一八二四年にコンバウン朝ビルマはイギリスに対してベンガル地方の割譲を要求したのだが、イギリスはこれを無視してビルマ攻撃を開始、ベンガルをあきらめさせるとともに南部のアラカンとテナセリウムを占領した(第一次英緬戦争)。一八五二年はふたたび侵攻して下ビルマを併合(第二次英緬戦争)、さらに一八八五年に上ビルマをイギリス領にした(第三次英緬戦争)。これで王朝は滅亡、英領インドの一州となったビルマは多民族社会・多宗教社会を強いられ、イギリスは分割統治がしやすくなった。

オッタマはアラカンの里で生まれ、五歳で金塔寺のラザラマ・サヤダウの仏弟子となり、十五歳のときはコルカタでインド哲学とパーリ語を学んだ。一八九八年、オックスフォード大学に入って初めてビルマ史を知った。衝撃だった。本願寺の門主となる大谷光瑞との出会いも大きい。祖国ビルマの運命とアジアの復興が同時代の宿命をかかえていることを交わしあった。ただ、日本が日英同盟を結んだことは解せない。

ところがその日本がロシアに勝った。不思議な思いにかられたオッタマは一九〇七年に日本を訪れ、大谷の支援をうけて龍谷大学に寄宿して、日本がどういう国かを研究しはじめた。仏教学の禿氏祐祥、アジア史の若林半とも親交を深め、大学で英語やパーリ語を教えるようになった。語学的才能がそうとうにあったようだ。関西弁も流暢になり、頭山満はその人格に惚れた。帰国後の一九一四年、『日本国伝記』を刊行した。

ビルマではラングーン大学の学生が中心になって立ち上げた青年仏教徒運動(YMBA)が広まりつつあった。オッタマはその急進派たちに接触すると、激しい反英闘争に乗り出した。急進派はYMBAの中心となり、組織名をビルマ人団体総評議会(GCBA)とし、さらに活動を展開していった。ビルマ総督は拘禁・国外追放・流刑などの弾圧をくりかえし、オッタマも一年にわたる禁錮刑になるのだが、そこで民衆が「オッタマ奪回」を叫びはじめたのである。これにはイギリス当局が驚いた。

一九二二年、出獄したオッタマはイギリスによる議員選挙をボイコットするように呼びかけた。ボイコット派は主導権を握るのだが、スワラージ党・独立党・人民党なども輩出、イギリスはこれらを巧みに扇動して分裂抗争をさせるように仕向けた。けれどもオッタマの反撃は続行された。当局はついにオッタマを逮捕して僧衣を剥奪し、三年の徒刑に処した。

ところで、在日中のオッタマを大きく支援した日本人がいた。のちに松坂屋社長になる伊藤次郎左衛門祐民だ。名古屋で「いとう呉服店」を営んでいた。オッタマが名古屋の鶴舞公園でひらかれた関西府県連合共進会を見にきたおり、帰りに呉服店に立ち寄って美しい着物に見とれていた。そこで祐民が声をかけ、二人は意気投合、オッタマがビルマの将来を担う若者たちに教育を受けさせたいと言ったことを引き受け、市内に「ビルマ園」を設けて、留学生を住まわせた。のちに「揚輝荘」と呼ばれた。祐民は白金三光町にも「三光学舎」というビルマ次世代のための拠点をつくった。のちに二人はオッタマが追放されていたインドで再会し、タゴールらと親しく話をはずませた。

オッタマの死後、その遺志はタキン党の実弟シン・アリヤに受け継がれ、さらにビルマ独立をめざすアウン・サンに継承されていった(その長女がアウン・サン・スーチーで、二一世紀のミャンマーのリーダーになっている)。

[参考]頴田島一二郎『オツタマ僧正伝:ビルマ独立の父』(文松堂書店)、鈴木孝『ビルマという国』(国際PHP研究所)、ハーヴェイ『ビルマ史』(原書房)、根本敬『ビルマ独立への道』(彩流社)、上坂冬子『揚輝荘、アジアに開いた窓』(講談社)、ASEANセンター編『アジアに生きる大東亜戦争』(展転社)

◆クォン・デ◆(ベトナム 1881~1951)

ベトナムはフランスに支配されていた。一八七三年にハノイを、八三年にグエン朝(阮朝)の王都フエを占領すると、翌年にはベトナム全土を植民地化した。クォン・デはグエン朝の創始者・阮福映の直系の五代目である。王族に生まれながら、紆余曲折のすえ祖国とアジアの解放をめざしたベトナム独立運動の父となった。途中、何度も日本の政策に失望した。

一九〇五年、日本が日露戦争に勝利するとアジア各地に有色人種の矜持が芽生えた。ベトナムにも日本を学ぶ風潮がおこり、クォン・デの盟友のファン・ボイ・チャウが日本に潜行した。チャウは勤王党に属しながら、さらに王族の参画が必要だと感じてクォン・デを党首にした維新会(のちに越南光復会)を結成していた。翌年、クォン・デもフランス当局の目を欺くため農夫や火夫に身をやつし、日本に着いた。二四歳だった。本郷森川町の寓居で頭山満・犬養毅・柏原文太郎・福島安正・根津一の庇護をうけた。

明治政府は日仏協商を結んで、フランスのベトナム支配を容認する政策に転じていた。フランスは日本に対してクォン・デらの身柄を引き渡すように求め、頭山らはそんな要求をのまないように進言するのだが、結局は国外追放するという妥協策に出た。一九〇八年五月二日、ゲアン県出身の青年チャン・ドンフーはこの仕打ちに抗議して、「日本に裏切られたベトナム人の幻滅がどんなものかを見せる」と、小石川東峰寺で首を吊って自害した。

翌年、クォン・デは日本から追放された。ベトナムに帰ることもできない。流転をくりかえしたのち、一九一六年に日本に戻り、渋谷の頭山邸に隠れながら、中村屋の相馬愛蔵が所持していた別荘に匿ってもらった。インドの志士ビハリ・ボースも同じように匿われたことは、よく知られている。

その後、興亜学院をつくっていた中村新八郎の宅に転じ、満川亀太郎や下中弥三郎(平凡社創業者)や松井石根の援助をもらっていた。松井は如月会の主宰者で、在日ベトナム人のための如月寮を梅ヶ丘駅前の病院全部を借りうけて提供した。約二〇人が如月寮で学習していたという。のちに陸軍大将となった松井は南京作戦に加わり、東京裁判で絞首刑とされた。

潜伏中のクォン・デを扶けていたもう一人に、猶存社の何盛三がいた。エスペラントの普及に熱心だった何は、大東亜の理想はエスペラントで運べるのではないかと夢想していたふしがある。この考え方は大川周明にも感染した。

ところでベトナムにはカオダイ教という新宗教がある。大正末期の一九二六年にレ・バン・チュンが創唱したもので、五教(儒教・道教・仏教・キリスト教・イスラム教)を土台にしているというので「カオダイ=高台」と名付けられた。クォン・デはレ・バン・チュンと親しく、ともに万教帰一の思想を交わしていたにちがいない。

[参考]小松清『ヴェトナム』(新潮社)、森達也『クォン・デ:もう一人のラストエンペラー』(角川文庫)、田中正明『アジア独立への道』(展転社)、高橋保編『東南アジアのナショナリズムと宗教』(アジア経済研究所)、立川京一『第二次世界大戦とフランス領インドシナ』(彩流社)

◆宋教仁◆(中国 1882~1913)

北一輝が「彼こそは真の愛国者」と称えた宋教仁だが、わずか三二歳で袁世凱の放った刺客によって暗殺された。この時代、袁世凱の刺客によって散っていった志士は日中を通じて数多い。

湖南省の桃源県生まれ。十歳で父を失い、科挙をめざしていたが、気丈な母から「とるにたらない科挙などに志をもつな、もっと広大で深遠なるものを求めなさい」と諭され、十七歳のとき漳江書院に学び、多読・速読・深読に徹した。一九〇三年に武昌文普通学堂に入り、東京から帰ってきた黄興が近くの張之洞の両湖書院で激越な排満革命の演説をぶつのを聴いて、民族革命の志をもった。

さっそく黄興・陳天華らと華興会を結成し、翌年には長沙での蜂起を試みるのだが、失敗した。東京に亡命したものの、反逆罪で指名手配されていたので本名を名のれなかった。日記をのこしているので足取りはつかめる。順天中学、法政大学速成科、早稲田大学留学生部予科に行っている。途中、『二十世紀之支那』を書いた。

一九〇五年、孫文がヨーロッパから日本に帰ってきた。宮崎滔天は孫文に黄興と宋教仁を紹介、ここに黄興の華興会、孫文の興中会、章炳麟・蔡元培の光復会が合流して、中国革命同盟会が結成された。いよいよなのだが、ここで宋は心身を病み、病院生活をおくる。道徳的修養がほしくなった。そこで出会ったのが王陽明の陽明学や井上円了の東洋哲学だった(井上円了は東洋大学の創始者)。

退院後、滔天のところに寄宿した。兄の民蔵が独自の社会改革の意志(土地の国有化など)をもっていることを知り、その著『人類の大権』を漢訳したくなった。フィリピンのマリアノ・ポンセの『南洋之風雲』も訳した。民蔵やポンセにくらべると孫文はやや能天気なところがあると感じた。少し距離をおくようになった。そのような宋に惚れこんだのが北一輝なのである。北も孫文の国際主義がなまぬるいと感じていた。その点、宋の愛国主義には一途なところがあった。

一九〇七年、宋は支那浪人の古川清と馬賊工作のため満州に赴き、その土地の歴史に興味をもった。満州とは何なのか。どこまでが満州なのか。ちょうど日本の憲兵隊が間島を占領して、この地域が朝鮮領域であることを宣告したばかりだった。日本に戻って上野帝国図書館で朝鮮王室編纂の古文書を調べているうちに、間島が朝鮮の領土ではないことを知った。びっくりした宋に、平山周はそれは日本政府に教えたほうがいい、そうすれば日本はその資料を秘匿できて、清国政府が不利になる。そう教えた。ところが、宋は『間島問題』を書き、なんと清国に送付してしまったのである。

一九一一年、中国革命同盟会の武昌蜂起をトリガーに、一四州が次々に清朝からの独立を宣言した。宋は黄興こそ軍政府の中心になるべきだと思ったが、臨時大総統になったのは孫文だった。孫文は袁世凱との取引をしているらしかった。内田良平が葛生能久を派遣して警告したけれども、遅かった。袁世凱は巻き返しをやってのけた。

孫文も国民党をつくって反撃を開始した。軍事力による対決の決断だった。宋は法制力で革命を成就すべきだと考えていた。そんななか、袁世凱は国民党切り崩しのキーパーソンに宋がいるとみて、刺客を放ち、北京行特別急行列車に乗るため改札口に急いでいたところを、狙撃させた。三二歳の挫折だった。

【参考】『宋教仁の日記』(同朋社出版)、松本英紀『宋教仁の研究』(晃洋書房)、片倉芳和『宋教仁研究』(清流出版)

◆ビハリ・ボース◆(インド 1886~1945)

アジア主義の英雄伝には、二人のボースがいる。これは、頭山満と新宿中村屋の相馬愛蔵によって匿われ、相馬の娘の俊子と結婚して日本に帰化した「中村屋のボース」のほうだ。インド独立運動家のビハリ・ボース(ラース・ビハリー・ボース)である。一九一二年、新首都になったデリーに着任のためやってきた総督に爆弾を投げ付け、さらに一九一五年のラホールでの反乱未遂事件で追われ、日本に潜伏することになった。それからはずっと日本にいてインド独立運動にかかわった。日本のアジア主義や大アジア主義を語るに、最も象徴的な人物であろう。カレーライスの考案者でもある。

イギリス植民地下のインド・ベンガルで生まれ、政府の役人であった父が単身赴任していたので母の手で育った。シャンデンナガル(チャンダンナガル)とコルカタ(カルカッタ)の学校で学んだ。十五歳のとき一八五七年のインド大反乱について書いた『サラット・チャンドラ』を読んで、イギリスに対する敵愾心をもった。一九〇六年に森林研究所の化学部門に勤務して爆弾製造をおぼえた。余暇にはできるだけインド各地をまわるようにした。

一九一一年、独立運動の指導者の一人モーティ・ローイと出会い、ローイの師のオーロビンド・ゴーシュの思想の洗礼をうけた。インドの伝統思想にめざめたのだ。デラドゥーンでベンガルとパンジャブの活動者たちが交わっているのを見て、その両地域の民族運動家の橋渡しをしようと決めた。革命のためのネットワーカーになり、そこに合流してきたガダル党員のヘーランバ・ラール・グプタと同志の仲になった。ガダル党とはアメリカ西海岸に留学したインド人や亡命インド人が結成した独立運動支援組織のことをいう。

ボースはローイとグプタとともに直接行動に出ることを決めた。一九一二年、デリーの総督として着任してきたハーディング卿が駅から飾りのついた象に乗り、新総督府に向かって進んでいたとき、ボースが爆弾を投げ付けた。負傷におわった。変装して逃走を続けたが、鞄をあずけていた同志のアボットが逮捕され、デリー事件の主犯であることがばれた。それでも逃げ切っていたのだが、一九一五年にラホールで反乱をおこそうとした計画が露呈して、未遂のまま四〇〇〇人が検挙されてしまった。ボースがインドにいることは不可能だった。変装してグプタとともに日本に逃げた。

まず孫文のところを訪れ、孫文が宮崎滔天を紹介し、滔天が頭山に引き合わせ、内田良平・大川周明・葛生能久・佃信夫らと知り合った。なかで葛生と気があった。イギリスはボースとグプタの日本退去を要請してきた。政府もやむなく五日以内の退去を通達したが、二人は新聞界の有力者の黒岩周六や石川半山に不当性を訴えたため、新聞各紙が事件を報じて政府の対応を批判した。国民党の犬養毅、政友会の床次竹二郎らは命令撤回を石井菊次郎外相に勧告したが、もはや撤回はむつかしい。

退去決定の前日、新宿中村屋を常連の中村弼がぶらりと訪れた。中村進午の兄で、かつて二六新報の編集長をしていた。話題がボース退去のことになったとき、相馬愛蔵が「かえって私のような者のところなら、どうにか匿えるんじゃないでしょうか」と言った。中村はすぐに佃信夫に伝え、佃が頭山に知らせ、ここに頭山と相馬が打ち合わせてボースを中村屋のアトリエに匿うことが決まった。グプタは大川周明宅からアメリカに逃げることにした。

その後、政府はインド人亡命者に対する退去命令を撤回した。これでボースは中村屋を出て麻布新龍土町に移った。いまの乃木坂あたりだ。移転記念の会合に愛蔵の妻黒光は娘の俊子を連れていった。ボースの外部との連絡役は葛生がやっていたのだが、そのほかの用事は俊子に頼むようになり、二人は結ばれた。頭山邸で結婚式がおこなわれた。一九二〇年八月、長男が生まれ、頭山が正秀と命名した。長女の哲子も生まれた。ボースは日本国籍をとる。けれども俊子は肺炎をこじらせて二八歳の若さで死んだ。

日本語が堪能になってきたボースは、満川亀太郎・渥美勝・中谷武世らと各地でアジア解放を訴えるようになった。そのとき必ず西洋の物質偏重文化を批判し、インドも日本も自身の「神性」を重んじて、文明の転換をめざすべきだと付け加えた。一九三五年には国際精神文化大学を設立した。

一九四一年十二月、日本が真珠湾を攻撃し、対米戦争が始まった。翌年、東條英機はインド独立支援を打ち出した。ボースは喜んだ。三月にボースの激励会が開かれた。その二ヵ月後、バンコクでインド独立連盟が設立され、ボースが総裁に就いた。しかしインドではボースは日本の傀儡だとみなされた。インド国民軍を創設したモハン・シン大尉は日本軍との対決姿勢を打ち出した。ボースは板挟みとなり疲労困憊する。一九四四年十月、頭山が亡くなった。ボースはそれを知ってますます衰え、翌一月二十日、脳溢血で不帰の人となった。

[参考]ビハリ・ボース口述『独立の闘争』(昭和書房)、ボース『革命のインド』(書肆心水)、相馬黒光『ラス・ビハリ・ボース覚書』(『アジア主義』所収・筑摩書房)、相馬黒光・安雄『アジアのめざめ』(東西文明社)、相沢源七『相馬黒光と中村屋サロン』(宝文堂)、中島岳志『中村屋のボース』(白水社)、ボース・中谷武世『革命亜細亜展望』(万里閣書房)

◆マヘンドラ・プラタップ◆(インド・アフガニスタン 1886~1979)

インドの聖地ヴリンダーヴァンの藩主の子として生まれて、何不自由のない暮らしをし、夫婦で世界を漫遊もしていたのだが、一九〇八年秋、突如として地位と富に甘んじて生きることに疑問と寂寞を感じ、インド民族のために動いてみようと決断した。農民向け銀行を設立したり、新聞を発行したりしてみたのだが、二八歳のときに第一次世界大戦の勃発がインド独立のチャンスだと判断すると、妻子と別れてスイスに旅立ち、その後はなんと三二年にわたっての海外独行である。独特の一人民間外交だった。

ドイツでは皇帝ウィルヘルム二世にインド独立の構想を語り、ついでアフガニスタンに入った。アフガニスタンが参戦すればインドの反英運動が高まるとみたのである。国王ハビブラー汗は参戦を渋ったが、第三王子のアマヌラー汗は関心をもち、インド臨時政府をたててその大統領になった。しかし対英宣戦には応じなかった。

一九一八年、プラタップはロシアでトロツキーと、翌年はレーニンと会見、ロシア革命が何たるものかを実感した。大戦が終結するとアフガニスタンの独立が承認され、プラタップは王室顧問を引き受けた。インテリジェンスの感覚に長けていたのであろう。一九二二年、日本に飛んだ。さっそくビハリ・ボースと面会し、猶存社による歓迎会に出席し、復興亜細亜講演会にはボースとともに演壇に立った。日本の興亜陣営からは「アフガニスタンの高山彦九郎」と称された。

一九二九年、ベルリンで英文月刊誌「世界連邦」を創刊、プラタップはしだいに夢想をふくらませていった。中野正剛、全亜細亜会議の今里準太郎らとは強引な欧米主導を砕くためのアジア義勇軍を結成しようといった計画も練った。こういうプラタップに大本教の出口王仁三郎が興味をもった。二人は出会い、互いにアジアの神々の力を確信しあったという。

こうしたプラタップの途方もない動きに、日本の参謀本部が警戒するようになり、東京を離れるように仕向けた。やむなく小平に引っ越すのだが、そこでも四〇〇坪の土地を取得して世界連邦日本本部の看板を上げた。まったく退却できない男なのである。一九四六年、三十年ぶりにインドに帰国した。一九五二年にプラタップを訪ねた中村元は「時代を先駆けた人」としてその横顔を報告した。

[参考]マヘンドラ・プラタップ『愛の宗教・慈悲の言葉』(建設社)、A・M・ナイル『知られざるインド独立闘争』(風濤社)、中村元「時代を先駆けた人」(『太平洋共同体・その構想と現実』原書房)、中谷武世『昭和動乱期の回想』(泰流社)

◆マハンマド・クルバンガリー◆(トルコ・ロシア 1890~1972)

「トゥラニズム」(Turanism)という奇妙な民族用語がある。「ツラニズム」とも表記される。ペルシア語の中央アジアを意味するトゥラン(ツラン)を広くつかって、スラブ主義・イラン主義・トルコ主義などを奉じる民族主義的イデオロギーのことをいう。フィンランド言語学からの提案だった。宗教学のマックス・ミュラーなども同調していた。人類学で広く認められているのではないが、いっとき話題になった。

ウラル・アルタイ系の民族グループを総称する狙いがあったようだが、そのうちフィン人、ハンガリー人、タタール人、モンゴル人、朝鮮人、日本人も含む見方も出できて、ユーラシア人全部を覆いそうになった。トゥラン学者のエンジア・ゴカルプはテュルク系(トルコ系)に限定する見方を示し、コーカソイドとモンゴロイドの混血民族のありかたに「芯」をもたらそうとした。プッチーニの『トゥーランドット』はカルロ・ゴッツィの原作をもとにしたオペラだが、どこかにツラニズムが流れる。

さて、第一次世界大戦で敗戦したオスマン帝国は解体し、ヴェルサイユ講和会議で領土の西をギリシアに、東をアルメニアに、南東部をクルド人に割譲し、首都イスタンブールを国際管理にすることになった。この仕打ちに対して一九二〇年にアンカラで招集された大国民会議は、ガリポリの戦いで活躍したムスタファ・ケマルを指導者として祖国回復運動を展開していった。トルコ革命である。

その成果は一九二三年のローザンヌ条約となり、エーゲ海島嶼をギリシアに渡し、トルコ領内のキリスト教徒とギリシア領内のイスラム教徒を交換するという条件を獲得して、トルコ共和国の樹立にいたった。問題は南下政策をとりつづけるロシア(ソ連)による共産化の波をどうはねのけるかだった。

ウラル山地の東の寒村でイマーム(イスラム礼拝の指導者)の家に生まれたクルバンガリーには、その生まれからしてタタール人の血とトゥラニズムが脈動していた。育った言語はバシキール語である。熱心なムスリムだった。一九一六年、二六歳でペトログラードのイスラム管長となった。ただそこで、当時の民族独立運動が民族解放や民族自決を訴えても、共産党支配が及ぶ解放や自決になりそうであることに気が付いた。むしろ反革命軍(白軍)に所属するほうが、きっと自分の生き方にはあっていると感じる。

反革命軍は革命軍(赤軍)の攻勢でしだいにシベリアのほうへ追いやられた。満州国境付近で、シベリア出兵でチタを占領していた日本軍と出会い、士官と意気投合した。一九二〇(大正九)年、日本を訪れた。帝政ロシア期の最後の大使クルペンスキーを表敬訪問したところ、日露協会の後藤新平や大隈重信を紹介され、かつて陸羯南の新聞「日本」の記者だった五百木良三、満鉄の嶋野三郎らと親しくなった。

当時の日本はイスラームへの関心が高まっていた。日露戦争時の陸軍ロシア語通訳者でもあった須田正継はバイカル湖付近でトルコ・タタール系ムスリムに接触した体験からイスラーム研究を本格化していたし、田中逸平はすでに聖地メッカを訪れていた。大川周明は『コーラン』(クルアーン)に興味をもっていた。文明史を背負っていそうなクルバンガリーに注目が集まり、興亜派は満州調査の力添えを期待した。

上野精養軒で大亜細亜協会の発会式がおこなわれたとき、ツラン会亜細亜本部が発足した。ハンガリーのバラトシ・バログ・ベネデクが白色人種の包囲網を突破するにはトゥラニズムによる総同盟が必要であると説いたためらしく、ここにクルバンガリーはツラン民族運動と大アジア主義をつなぐブリッジともくされたのである。しかし本人は日本にイスラーム組織を立ち上げることに熱心で、田中逸平らとともに東京回教団を旗揚げし、海外のムスリムに対しては雑誌「ヤニ・ヤポン・モフビリー」(新日本事情)を発刊したり、『コーラン』の翻訳に力を注いだ。翻訳完成のときは頭山満・井上哲次郎・大竹貫一、文部省の下村寿一宗教局長が参列した。

一九三六年には代々木にモスクを建てることになった。山下汽船の山下亀三郎が土地を提供し、森村財閥の森村市左衛門や三菱銀行頭取の瀬下清らが寄付をした。翌年モスクは完成、その翌年には井上清純・林銑十郎・頭山・小笠原長生らの提唱で大日本回教協会も設立することになった。ただ、このようなプロセスでクルバンガリーの活動は、亡命タタール人とおぼしいアヤズ・イスハキから疑問が出て、活動が分裂気味になることもふえていた。イスハキはカザン系で、のちに回教圏研究所を設立する大久保幸次や有賀文八郎らが支持した。

かくしてクルバンガリーのその後はさまざまな妨害が入ることになり、モスク開堂式の一週間前の一九三八年五月、スパイ容疑で逮捕されてしまうのである。国外退去が命じられ、大連に移された。いまなおクルバンガリーについては謎が多く、適確なプロフィールが綴れない。「ツラニズム」についても、よくわからないことが多い。もっと何かを知りたい。

[参考]新井政美『トルコ近現代史』(みすず書房)、小村不二男『日本イスラーム史』(日本イスラーム友好連盟)、今岡十一郎『ツラン民族圏』(竜吟社)、野副重次『ツラン民族運動と日本の新使命』(日本公論社)、海野弘『陰謀と幻想の大アジア』(平凡社)、白柳秀湖『東洋民族論』(千倉書房)、須山卓『亜細亜民族の研究』(日本公論社)、佐々木良昭『これから50年、世界はトルコを中心に回る』(プレジデント社)

◆ベニグノ・ラモス◆(フィリピン 1893~1945)

父はスペイン支配からの独立を志すカティプーナンの一員だった。子のラモスは中部ルソンのブラカン州で生まれ育ち、小学校の教師をへてマニラで上院事務局に勤務して、上院議長ケソンの遊説に同行するかたわら、タガログ語の詩を書いていた。一九三〇年、人生を大きく変える事件がおきた。あるアメリカ人女性教師が「フィリピン人はバナナを食う猿のようなものだ」と発言し、市内のいくつかの高校の生徒達が同盟休校をし、世論に火がついたのだ。

ケソンは沈静化にのりだしたのだが、ラモスにはそのアメリカに阿る姿勢が許せなかった。マニラのスラム街トンドで週刊新聞「サクダル」(告発)を発刊、民族主義を基調に論戦を広げていった。最高発行部数は七万五〇〇〇部に達した。一九三三年、ラモスはサクダリスタ党を結成、①人頭税を含む政府税の廃止、②行政改革の断行と高級役人の給与の削減、③大地主の土地を小作人に分配する、④全学校で英語に代えてタガログ語の教育をする、⑤フィリピンの完全独立の要求、の五項目を綱領とした。

アメリカとフィリピン政府はラモスを警戒した。一九三四年、ラモスはアルテミオ・リカルテを通してなにやら準備すると、家族とサクダリスタ党首チオンコを伴って日本に向かった。しかし横浜に入港したラモスは共産主義者として扱われ、日本の官憲に拘束された。リカルテと頭山が手を回して、このときの危機を解いた。大日本生産党の八幡博堂や愛国政治同盟の小池四郎も支援にのりだした。松本楼でのラモス歓迎会には津久井龍雄・宮崎龍介(滔天の長男)ら五〇名近くが集まった。外務省は小池との結び付きに神経を尖らせた。アメリカからの圧力があったと思われる。

ラモスは「フリー・フィリピーノズ」という新聞を日本で印刷して、マニラで配布した。アメリカからの絶対独立を叫びつづけたのだ。これで事態は悪化した。外務省はアメリカが計画していたケソン政権による自立路線に同調していたので、ラモスを認めていないという立場を表明した。そのためこれ以降、ラモスには共産主義者とか狂信者とか売国奴といった陥落作戦のためのレッテルが数多く付けられた。

一九三八年六月、今度はケソンが訪日してみずからラモスを宥め制するというふうになった。横浜港停泊中の船内で二人は面談したのだが、どんな取り決めがされたかはまったくわからない。八月、ラモスはフィリピンに帰っていった。サクダリスタ党をガナップ党に改め、「日本がフィリピンを攻略する気だ」という排日的アピールをするようになった(ケソンとの密約か)。これで今度は日本軍がこれを制止に入った。ケソンはあわててラモスを反乱罪で十五年の禁錮刑とし、マニラのビリビッド監獄に押しこめ、四一年にはバターン半島のマリベレスの監獄に移した。

一九四二年、日本軍のフィリピン上陸がなされると、ラモスは結果的に解放され、ガナップ党は対日協力部隊として機能するようになった。このあたりがいまなお売国奴扱いされている理由なのだろう。ラモスと日本とアメリカをどう見るかということは、フィリピンを舞台に今日なお論議されている。

[参考]犬塚惟重「熱血男子ラモス」(『比島戦記』日比慰霊会)、後藤乾一『国際主義の系譜』(早稲田大学出版部)、大日本生産党編『明治・大正・昭和にわたる本流ナショナリズムの証言』(原書房)

◆チャンドラ・ボース◆(インド 1897~1945)

生涯を「ネタジ」(ネタージ=指導者)としてインド独立と反英に徹した。そのためなら誰とでも組むマキャベリストとも言われた。日本軍がビルマ侵攻からインドに迫っていったとき、インド側で日本と組んで共にイギリスと戦おうとしたせいである。ボースは国民会議左派で、長期にわたったイギリスの民地主義を撤廃するには日本の力を借りるほうが有効だと判断したのだった。そこでインド国民軍を組織、仮政府をつくって首班ともなった。インパール作戦では日本軍とともにイギリス軍と闘った。

マキャベリストなのだろうか。そうでもあろうが、アジア主義の動向では、それはまさに誰もが模索していたことだった。

スバス・チャンドラ・ボースは西ベンガルのコルカタ(カルカッタ)で、カースト最上層のバラモン一族の弁護士の六男として育った。中学校校長の影響で宗教活動と社会奉仕をつなげる仕事に関心をもち、大学ではスワミ・ヴィヴェカーナンダの教えに傾倒した。ヴィヴェカーナンダはラーマクリシュナの後継者で、シャンカラ系統の古代ヴェーダンタ哲学(不二一元論)を踏襲して、当時のヒンドゥ教改革運動の頂点にいた。社会活動にも積極的で、ネオ・ヒンドゥイズムともネオ・ヴェーダンタとも呼ばれ、総じては「ベンガル・ルネサンス」の中心人物になっていた。岡倉天心も会いに行っている。

ケンブリッジ大学で学んだボースは、インド高等文官の試験に合格した。そこに著名な弁護士チタ・ランジャン・ダスがベンガル分割統治に抗議して、ガンジーとともに不服従運動を提唱、全財産を運動資金に投じた。このダスの決断に心を揺さぶられたボースは、文官登用書類へのサインを拒否し、インド独立運動に身を捧げることにした。ダスもその熱意を買って国民会議派ベンガル支部の広報主任に抜擢した。

一九二一年冬、イギリス皇太子がインドを訪れた。国民会議の義勇隊はボイコットを展開、皇太子は歓待をうけることなく無人の町を視察した。義勇隊の隊長だったボースは即刻逮捕され六ヵ月の禁錮刑を申し渡された。一方、ダスはスワラージ党をおこし、コルカタ市長になり、獄中のボースを首席行政官に就かせた。この動きに警戒したイギリス当局はスワラージ運動を弾圧すると、ボースをビルマのマンダレー監獄に移した。劣悪な環境に耐えていたとき、ダスが急死した。ボースは激しい獄中闘争を始め、二週間のハンストを決行した。ボースは生涯一一回の投獄を経験するのだが、そのたび不屈の反撃にとりくんだ。

そんなボースは非暴力主義のガンジーとは異なる活動方針をとるようになっていく。ガンジーは会議派の分裂を避けるためにボースを議長に推すのだが、一九三九年の年次大会で対立は表面化した。ボースは議長を辞任、ドイツがパリを陥落した情勢を見て、ここはイギリスの力が弱まる時だろうからと、ベルリンに潜入、対イギリス作戦を練ろうとするのだが、ドイツのインドへの関心は薄かった。こうして日本との共闘に期待が向いていった。

一九四一年十月、大本営参謀本部はボースの動向と人脈をさぐるように、ドイツ駐在の武官補佐官の山本敏に調査を命じた。山本は大島浩大使とボースに会い、首実検をする。すばらしい人格と闘志の持ち主であることを知り、以降の相互協力を約束しあった。来日したボースは頭山をはじめ、多くの要人と交流し、ビハリ・ボースもチャンドラ・ボースに次世代の指導者(ネタジ)を期待した。

ちょうどその前後、大本営参謀の藤原岩市陸軍少佐はマレー半島での戦闘にイギリス軍によって駆り出されたインド兵の投降工作をするべく「F機関」(藤原機関)を用意していた。工作メンバーには、大川周明が所長をしていた東亜経済調査局付属研究所(大川塾)の出身者が加わった。

日本軍はマレー半島を南下中だった。そこにイギリス軍の一大隊が孤立しているという情報が入った。大隊は大隊長をのぞいてすべてインド兵だった。藤原は単身のりこむと二〇〇名の投降を決めさせた。その中の一人モハン・シン大尉は一九四一年十二月にインド国民軍を主導した。このあとF機関は陸軍大佐の岩畔豪雄を機関長とする「岩畔機関」に、さらに二年後には山本敏大佐による「光機関」に発展し、規模を大きくしていった。

これで日本軍とボースの考えるインド軍とが大同できるはずだったのだが、事態はそう容易には進まなかった。東條英機が賛成しなかったことがネックのようだが、実際には共に戦うことになったインパール作戦が失敗したことが大きい。

一九四五年八月、サイゴンで日本の敗戦を知ったボースはそれでもインド独立運動の継続をソ連との交渉に求め、寺内寿一総司令官に飛行機の手配を要請した。参謀本部は拒否しろと言ってきたが、寺内は「最後の望みを聞いてやろう」と手配をした。飛行機はサイゴンを飛び立ち、ツーラン(ダナン)に着き、翌日は台北松山飛行場に到着、次に飛び立とうとして墜落炎上した。ボースの意欲は成就しなかったのである。二二年後の一九六八年、一九四三年十月にボースがインド仮政府を樹立して英米に宣戦布告したのを記念して、福岡の刀匠の磯野七平がボースに贈った軍刀が発見された。その箱には頭山が「破邪顕正」と認めていた。

[参考]『ネタジと日本人』(スバス・チャンドラ・ボース・アカデミー)、長崎暢子『インド独立』(朝日新聞社)、森本達雄『インド独立史』(中公新書)、坪内隆彦『岡倉天心の思想探訪』(勁草書房)、藤原岩市『留魂録』(振学出版)、山田勲『白い航跡』(文芸社)、『南・F機関関係者談話記録』(アジア経済研究所)

◆プレーク・ピブーンソンクラーム◆(タイ1897〜1964)

タイはアジア諸国のなかで、日本とともに近世近代を通してなんとか自立国家を維持できた国である。けれども欧米の経済的支配は尋常ではなかった。タイの場合、それは石油にあらわれた。ロイヤルダッチ・シェル系のアジア石油とロックフェラー系のスタンダード石油がタイの石油利権を握っていた。これに石油統制法をもって闘いを挑んだのが、首相着任早々のプレーク・ピブーンソンクラームだった。タイ経済が英米支配に冒されていることを打開したかった。

ピブーンソンクラームは日本ではしばしばピブーンと略記されるが、これは本名(欽錫名)の一部だから、こんなふうに切り離せない。ただし長いのでここでは本書同様にピブーンとしたままにする。

陸軍士官学校や参謀学校の出身で、一九二四年から三年間のフランス留学でいろいろの空気を吸った。二七年にカルチェラタンの小路ソムラール街の店で、ピブーン、パノムヨン、パモンモントリーら七人の同志が結束を誓った。帰国後、人民党が誕生し、一九三二年に立憲革命のシナリオを書き、これを決行。一部親王が反対クーデターをおこしたが、王族・軍隊・警察要人の身柄を拘束して、ラーマ七世国王に立憲君主制の受諾を了承させ、翌日、第一回人民代表議会を招集した。国王とのパイプのため穏健派のマノーが初代首相になった。

タイには国王もいて、国体もある。そのうえでチャート(民族)が成り立ってきた。ピブーンはチャートを重視し、それが人民主権であることをつねに留意した。一九三九年六月二四日に民主体制を確立したことをもって「チャートの日」と定めた。このとき国名も「シャム」から「タイ」に変わった。同時に、ピブーンは「ラッタニヨム」(国家や国民信条の基準)を制定した。タイ人はタイ語を尊重し、タイ語の使用に誇りをもつと定めたのだ。実はピブーンは英米の経済支配とともに華僑による経済文化の専横も一掃したかったのである。

一九三九年九月、ヨーロッパで第二次世界大戦が始まると、タイはすぐさま中立を宣言した。翌年六月、英仏日それぞれと相互不可侵条約を締結、これでおさまるかと見えたのだが、わずか半月後、フランスがドイツに敗れ、九月に日独伊三国同盟が調印された。さあ、ここでどうするか。ピブーンはイギリスと日本を両天秤にかけるかどうか、迷っていた。イギリスの極東代表ダブ・クーパーがシンガポールに入った前後から、英米のタイ抱き込み政策が巧妙になってきた。

一九四一年、日本は対米英開戦に踏み切り、真珠湾攻撃と同時にビルマ・マレー攻略のためタイ領土内に進軍した。日本軍の通過を認めるかどうか、ピブーンは日本の反欧米主義に興奮しながらも少し迷って坪上貞二大使との交渉を受けた。三〇分間の猶予しかなかった。結局日本の圧力に屈した。こうしてタイは対日協力に舵をとり、同盟条約を結んだ。四二年一月二五日、ピブーンは米英両国に宣戦布告する。親日路線はルアン・シンが仕切った。

ピブーンは日本と組みたかったのではない。だから戦時中も日本にあからさまな協力をしなかった。けれども戦争協力はした。そのため戦後もしばらく慎重なままでいたが、一九四七年の軍部クーデターを背景にふたたび政権に復帰、親米反共路線のタイづくりに徹した。一九五四年にはSEATO(東南アジア条約機構)に加わった。ただ周辺がしだいに金権体質になって、政党も乱立、政情は安定しなくなった。一九五七年サリット将軍を中心にクーデターがおこり、ピブーンははじめアメリカに、のちに日本に亡命した。このときピブーンを導いたのは大東亜戦争期のタイ駐屯軍の司令官だった中村明人だった。ピブーンは一九六四年、相模原で亡くなった。

[参考]村嶋英治『ピブーン:独立タイ王国の立憲革命』(岩波書店・現代アジアの肖像9)、中村明人『ほとけの司令官』(日本週報社)、末廣昭『タイ:開発と民主主義』(岩波新書)

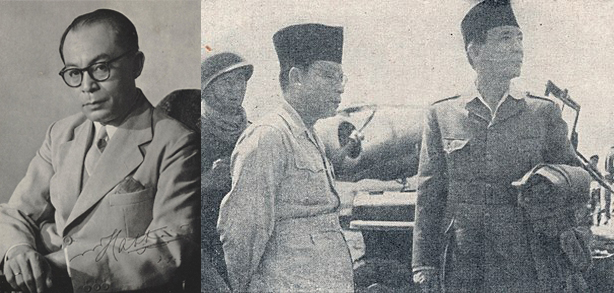

◆スカルノ=ブン・カルノ◆(インドネシア 1901~1970)

芝に萬年山青松寺という寺がある。いっとき近くに住んでいたぼくはそのあたりを二、三度散策し、住職と言葉を交わしたりした。山門を入ってしばらくすると大きな石碑がある。「市来龍夫君と吉住留五郎君へ 独立は一民族のものならず 全人類のものなり 一九五八年二月十五日 東京にて スカルノ」とある。国父、建国の父、ブン・カルノ(カルノ兄さん)と親しまれ、第三世界のリーダーとしても、また独裁者としてカリスマとして君臨したスカルノらしい碑だ。

市来と吉住はともに若くしてジャワに渡り、市来は一九三六年からジャカルタの日蘭商業新聞に勤務したあと陸軍の宣伝班としてジャワ派遣軍に加わり戦死した。吉住はやはり新聞記者として市来と知り合い、海軍武官府で民族主義運動工作に従事して戦病死した。

スカルノの日本贔屓は一九四二年七月に今村均中将のことを知ってからのことであるらしい。今村率いるジャワ派遣軍第一六軍が敵前上陸し、二倍以上の兵力を擁するオランダ軍(蘭印連合軍)をわずか九日で降伏させた話は、当時四一歳だったスカルノを感動させたようだ。のちに「将軍イマムラは本物のサムライだった」と述べた。実際の今村は「日本とインドネシアの同祖同族、共存共栄、同一家族・同胞主義」を声高にしたため解任され、ラバウル作戦やガダルカナル撤退の指揮にまわされていた。

スカルノはきわめて独創的な政治家だった。東ジャワのスラバヤでムスリムの父とヒンドゥ教徒の母のもとに生まれ、最初から宗教と民族の多様性を身につけていた。バンドン工科大学を卒業して技術者になったが、二十歳のときにマルハエンという貧しい農民からインスピレーションを得て、のちに「マルハエニズム」と称した理想をもった。そこで一九二七年にはインドネシア国民同盟(のちに国民党)を結成、たちまち勢力を拡大してリーダーとして知られた。

当時の宗主国のオランダはそうしたスカルノの力を嫌い、二九年に逮捕、一年三ヵ月の獄中生活を強いた。出所すると国民党は崩れていたので、インドネシア党(パルティンド)に合流するのだが、たちまち頭角をあらわし党首となった。カリスマ性が高かったのだろう。オランダ政府はまたまた理由をつけて投獄し、一九三三年にはスマトラ島ベンクルに流刑させた。それが日本軍のオランダ領東インド侵攻まで続いたのである。

スカルノは着々と独立の準備をする。一九四五年八月の独立宣言には「パンチャシラ」(五つの柱)とよばれた憲法前文が提示された。そこには東洋精神にもとづく「ゴトン・ロヨン」(gotong royong)すなわち相互扶助の文明観と、かのマルハエニズム(自国伝統技術の尊重)が生きていた。

一九五五年のバンドン会議(アジア・アフリカ会議)がスカルノの輝かしい国際デビューである。インドのネルー、中国の周恩来、エジプトのナセル、ガーナのエンクルマ、ビルマのウー・ヌーらが顔を揃えた。スカルノは第三世界のリーダーとなったのである。当時、ぼくの父はこの顔触れをとても自慢していた。ぼくも長らく政治家といえばこの顔触れが真っ先に浮かぶようになっていた(それにくらべるとドゴールやアイゼンハウワーやケネディは苦手だった)。

その後、スカルノは「指導された民主主義」を打ち出し、民族主義(nasional)、宗教(agama)、共産主義(komunis)を合体させた「ナサコム」を提案、政治団体の大同団結を訴えた。これらは反対派からは「左寄り」あるいは「過度の中国寄り」とみなされたが、いっこうに平気だった。マレーシアがイギリス主導の秩序形成に走りはじめたのも批判し、そのマレーシアが安保理の非常任理事国に選出されると、「これは植民地主義の第二の工作だ」と言って、一九六五年一月にさっさと国連を脱退してしまった。

そのあとも独創をきわめた。第二の国連開設を視野に新興国会議構想をぶち上げ、世界銀行とIMF(国際通貨基金)からの脱退も通告し、「文化におけるアメリカ主義を粉砕せよ」と叫んで、「ジャカルタ―北京―プノンペン―ハノイ―平壌」という反帝国主義的な枢軸の構築を提唱したのである。

イギリスもアメリカも黙っていられない。マクミラン、ケネディ、およびCIAはスカルノ潰しを画策した。本書が紹介しているポール・ラシュマーとジェームス・オリバーの『イギリスの秘密宣伝工作戦争』によると、イギリス外務省の宣伝工作員ノーマン・レダウェイがイギリス外務省・MI6・アメリカ国務省・CIAで結成された混成チームによって、あらゆる手段でスカルノ失脚を画策したという。折から中国は核実験を成功させ、毛沢東はスカルノにインドネシアの核保有を援助するとスピーチした数時間後の一九六五年九月三十日、スハルトを中心とした右派軍人のクーデターによって、スカルノは一挙にいっさいを失ってしまうのである。この「九月三十日事件」のことはいまだに肝腎なところが謎に包まれている。

かくしてスカルノは失意のまま生涯を了える。艶福家ではあった。三人の大統領夫人と六人の夫人がいた。第三夫人がラトナ・サリ・デヴィで、日本で見初めた美しい根本七保子、つまりデヴィ夫人である。

【参考】スカルノ『わが革命の再発見』(理論社)、白石隆『スカルノとスハルト』(岩波書店)、後藤乾一・山崎巧『スカルノ:インドネシア「建国の父」:と日本』(吉川弘文館)、土屋健治『英雄たちのアジア』(JICC出版局)、板垣與一『アジアとの対話』(論創社)、永積昭『インドネシア民族意識の形成』(東京大学出版会)、土屋健治「スカルノ」(『インドネシア民族主義研究』創文社)

◆モハマッド・ハッタ◆(インドネシア 1902~1980)

西スマトラのブキティンギには世界最大の母系社会を形成するというミナンカバウ族がいる。ハッタはその出身だ。そのためか、初代副大統領としてスカルノと組んでインドネシアの戦後社会を支えたのだが、だから一九八五年に開港したジャカルタ郊外のタングランの国際空港はスカルノハッタ空港と名付けられたのだが、さまざまな点でスカルノには批判的だった。

幼児のころからコーランに親しみ、首都バタヴィア(現ジャカルタ)のオランダ語教育の中学に学び、商業高校をへてオランダ・ロッテルダム商科大学で実務を習得した。大学では先住民留学生の学生団体インドネシア協会に所属して、そこにいたタン・マラッカやスマウンらがコミュニズムに傾倒していたこともあって、しだいに政治運動に関心をもった。

一九二六年、ハッタはインドネシア協会の会長となり、パリの東方文化協会などと連携しつつ、アジア民族連合の構想をもつようになった。そんなときコミュニストたちがジャワで蜂起してしくじった。ハッタはスマウンとともに共産系の民族独立運動のイニシアティブを協会に委譲させることをしくむのだが、これはソ連のコミンテルンから批判された。

こんなふうにハッタの政治運動は多分に「赤寄り」だったのだが、そこにオランダからの締め付けや逮捕や拘留があったため、しだいに反帝ヨーロッパ的で民族主義的な政治活動に惹かれるようになり、そこでスカルノの台頭と出会うのである。日本との交流は一九三三年の来日の折、下中弥三郎の大亜細亜協会と交わり、その事務局長の中谷武世に兄事した。ビハリ・ボースとも会い、ボースの奨めもあって日本インドネシア協会も誕生した。ボースが議長、ハッタが会長、下中が副会長になった。

そんなハッタを日本では「蘭印のガンジー」と呼んでいた。しかし、日本とインドネシアの関係はなかなか微妙なままなのである。オランダが絡んでいるからだ。日本にとってのオランダは江戸時代このかたの友好国で、インドネシアはアジア解放を軍事的になしとげたい対象のひとつだった。ハッタはその狭間で大胆な活動ができなくなっていく。そこにタムリン事件がおこった。反蘭親日のタムリンが変死した。もはやハッタがあからさまな親日の立場をとることは危険になってきたのだ。実際にも本書にはハッタ暗殺の陰謀がいくつかあったことが示されている。

独立後のインドネシアはスカルノとの二人三脚になるのだが、最初にも述べたようにそこには溝や隙間があった。いま、ハッタを語る日本人はほとんどいない。

[参考]モハマッド・ハッタ『ハッタ回想録』(めこん)、アフマッド・スバルジョ『インドネシアの独立と革命』(龍渓書舎)、谷川栄彦『東南アジア民族解放運動史』(勁草書房)、深田祐介『黎明の世紀』(文藝春秋)

◆アウン・サン◆(ビルマ 1915~1947)

わずか三二歳の生涯ながら「ビルマ建国の父」と慕われたアウン・サンと日本との関係は、一方で異様に熱く、他方で何かが埋めがたく冷たい。そこに日本の大アジア主義の限界と矛盾が見える。オッタマ時代とは状況が異なっている。

アウン・サンは独立運動家の父のもと、八歳でナッマウの寺院学校に入り、十三歳でマグウェーの民族学校でビルマ史やビルマ文学に親しんだ。一九三二年、名門ラングーン大学に進むと、英文学・政治学・近代史を専攻し、ギリシア哲学とマルクスを愛読した。かなりの読書家だったようだ。その一方で学生運動にのめりこみ、一九三五年にビルマ統治法が制定されてビルマがインドから分離されると、全ビルマ学生同盟(ABFSU)が結成され、民族主義運動のリーダー格になっていた。

一九三八年、のちに首相となるウー・ヌーとともにタキン党に入党した。ラングーン大学で英語科の翻訳助手をしていたタキン・バ・タウンらが結成した民族主義団体である。タキン党は油田労働者のストライキを支援、デモ行進をもって反英闘争を盛り上げて、ついにビルマ政庁を包囲した。ただちに当局は一斉逮捕にのりだし、アウン・サンも検挙された。

そのころ、日本はビルマに強い軍事的な関心をもっていた。中国の国民党のロジスティックス(物資輸送路)の「援蒋ルート」に、一九三九年一月にビルマ・ルートが開通したのだが、日本はこれをなんとしても遮断したかったのである。

ビルマに入っていた海軍予備役の国分正三大尉、ラングーン在住の鈴木司医師、日本山妙法寺の僧侶永井行慈、上海興亜院の杉井満、満鉄調査局の水谷伊那雄たちは、それぞれでビルマの民族主義者との接触を急いでいた。そのなかで、陸軍将校の鈴木敬司がタキン党のティン・マウンに接触できた。さっそく来日させて詳しい情報をとっていくと、アウン・サンらが同志のラミ・ヤンとともにアモイに潜伏しているらしい。鈴木は二人をひそかに日本に誘導した。一九四〇年十一月のことである。

こうして秘密の大作戦が組み立てられていく。アウン・サンは人目を忍ぶ拠点を浜名湖・館山・東京某所というふうに移動させられた。大本営はビルマ工作機関として「南機関」を発足させ、鈴木が機関長になった。陸軍海軍の精鋭、中野学校の出身者、民間人が選出され、極秘チームづくりが始まった。一九四一年二月、杉井満とアウン・サンは、将来のビルマ独立運動の中核となるべき志士三〇人を日本に脱出させて訓練させよという秘密命令をうけた。ビルマに戻ったサンたちは三〇人を募り、密かに三ヵ月をかけて日本に入っていった。そこには独立後に権力を握るネ・ウィンなどがいた。のちに「ビルマ三十人志士」と謳われた志士誕生の瞬間だった。

志士たちは海南島の三亜にあった海軍基地の特別訓練所に入り、三班に分かれて苛酷な軍事訓練を受けた。極秘の開戦が間近に迫っていた。十月、志士たちは台湾の玉里に移った。十二月八日、米英に対する戦線が布告され、太平洋では真珠湾を攻撃し、アジアでは第一五軍がタイに進駐した。南機関がその下についた。アウン・サンと志士たちはビルマ独立義勇軍(BIA)をつくり、さらに参加者を募った。十二月二八日には義勇軍全員と義勇軍大将となった鈴木敬司は「血盟の儀式」をした。鈴木は「ボ・モージョ」(雷帝)と称され、全員が戦闘を誓った。

ところが、ここから歯車が狂っていくのである。義勇軍は後方支援ばかり、独立運動との連動がまったく語られない。モールメン地方自治のための臨時政府を樹立するという鈴木大将の約束も反故にされた。アウン・サンは日本軍を疑いはじめた。鈴木は参謀副長の那須義雄と談判し、「かれらの独立を認めなければ日本とビルマの戦争になる」と警告したが、大本営からはなしの飛礫だった。志士たちも動揺し、不穏な空気が出てきた。鈴木はアウン・サンに「反乱をおこすなら、まず俺を殺してからやれ」と諭し、南機関には「反乱がおきたらまずおまえたちが犠牲になれ。南機関が全員犠牲になれば軍の目もさめるだろう」と言いわたした。

この鈴木の言動は参謀本部にとっては厄介なものになった。一九四二年六月一八日、南機関は解散させられ、鈴木は近衛師団司令部に転属させられた。七月、BIAも解散、二八〇〇名が選抜されてビルマ防衛軍(BDA)として再編制された。誰も納得していなかった。

一九四三年八月、軍政が廃止されビルマの独立が宣言されたが、アウン・サンには本当の独立ではなかった。BDAはビルマ国民軍(BNA)となり、アウン・サンは国防大臣に就任したが、BNAが何をするのか日本軍はなんらの方針も示せなかった。アウン・サンはBNAが日本の傀儡ではないことを示す必要に迫られていた。

一九四四年八月、ビルマ共産党、人民革命党、BNAは秘密会議をひらいて抗日統一戦線の発足を確認した。統一組織は「パサパラ」(反ファシスト人民自由連盟)と称され、アウン・サンが議長に就いた。四五年三月、パサパラはラングーンで秘密幹部会をもって抗日一斉蜂起を決定した。このとき、三〇人志士の一人だったミンオンが日本を裏切るのは恩義に欠けると自害した。アウン・サンは苦渋の選択だったが、蜂起は敢行され、日本人軍事顧問ら二〇人が殺された。ただ南機関の者たちには逃亡が黙認された。

戦後、一九四七年一月、アウン・サンはついにイギリスのアトリー首相と一年以内の完全独立を定めた協定書を調印するまでにいたった。だが七月に、アウン・サンは政敵ウー・ソーらによって六人の閣僚とともに暗殺されたのである。ビルマが完全独立をしたのは一九四八年一月四日のことだった。長女のアウン・サン・スーチーが父の暗殺を知ったのは幼女のとき、それからスーチーが政敵や軍事政権と対峙するには数十年がかかった。

[参考]根本敬『アウン・サン:封印された独立ビルマの夢』(岩波書店)、伊知地良雄『ビルマの大東亜戦争』(元就出版社)、遠藤順子『ビルマ独立に命をかけた男たち』(PHP研究所)、緑川巡『幻のビルマ独立軍始末記』(文藝書房)、野田毅『野田日記』(展転社)、アウン・サン・スーチー『ビルマからの手紙』(毎日新聞社)、『アウンサン・スーチー演説集』(みすず書房)

◆スハルト◆(インドネシア 1921~2008)

スカルノは経済よりも民族と国家の主権を重視したが、そのぶん経済成長を引き寄せられなかった。スハルトはリアル・ポリティックスを重視し、外交と経済成長を優先させた。スカルノが「独立の父」ならばスハルトは「開発の父」だった。

中部ジャワのジョグジャカルタ近郊、バンドゥル県の小村に生まれ、八歳のときに姉夫婦に預けられて育った。一九三四年に小学校を卒業して中学校に入ったものの、学資が続かない。父の友人のもとに手伝いに出た。十八歳でやっと中学を出ても政府庶民銀行の行員見習いとなり、本格的な勉強も友達もできなかった。エリートの家系に生まれ育ったスカルノとは対照的に、スハルトは苦労も苦学もした。

一九四〇年、ようやく植民地軍に採用され、ゴンボンの兵学校で半年の訓練を受け、伍長として東ジャワの大隊に配属された。軍曹になると西ジャワに配属された。そこで事態が一変した。一九四一年十二月に対米英開戦を断行した日本が翌年二月にはジャワ沖海戦に勝利して、インドネシアの占領を始めたのである。スハルトは日本軍部のもとで軍人をめざすことになる。

四三年一月、日本軍はタンゲラン青年道場をつくると特殊要員の訓練に入った。陸軍中野学校出身の柳川宗成中尉が指導にあたった。アジアを解放するためにインドネシアに来たが、独立は諸君がなしとげなければならない、けれどもまだ諸君には準備がないので日本軍が知っているかぎりのことを教える、会得して独立に役立ててほしいと言うと、「死ぬまでやる」を合言葉に、「正直であれ」「勇気をもて」「つねに前進せよ」をくりかえし訓話した。十月にはインドネシア人だけの軍隊設立をめざしてボゴールにジャワ防衛義勇軍(PETA)の幹部錬成隊が設けられた。スハルトはズルキフリ・ルビスとともに志願した。第四中隊に入った。

指導は土屋競大尉が担当した。あるとき午前中の訓練に怠慢だった兵士が銃をもって直立不動で立たされた。訓練後に炎天下に立つのは苛酷だった。土屋がその兵士の隣りに行って立った。何も言わず一時間、土屋は立ち、午後の訓練の合図でその場を去った。これを凝視していたルビスもスハルトも感激したという。のちにスハルトが大統領となり、一九六八年三月に来日したとき、どうしても土屋さんに会いたいと言って、再会したという。同行していた夫人に「この方が私の先生だよ」と言った。二〇〇一年に公開された藤由紀夫監督の『ムルデカ17805』にこの土屋の姿が描かれた。

日本敗戦直後、義勇軍は解散したが、その出身者はオランダとの独立戦争で主要な役割をはたしたメンバーだった。一九四九年、ジョグジャカルタ奪回の指示を受けたスハルトは部隊を指揮して、わずか六時間で目的を達した。有名な「暁の攻撃」だ。このあとのスハルトは軍人の道をとんとん拍子に昇進し、独立後の軍政システムの構築の中核になっていった。

[参考]吉村文成『スハルト「帝国」の崩壊』(めこん)、白石隆『スカルノとスハルト』(岩波書店)、土屋健治『インドネシア 思想の系譜』(勁草書房)、阿羅健一『ジャカルタ夜明け前』(勁草書房)、柳川宗成『陸軍諜報員 柳川中尉』(サンケイ新聞出版局)

◆マハティール・ビン・モハマド◆(マレーシア 1925~)

マハティールのアジア感度はそうとうに高い。七〇年代の日本の成長構造のしくみをよく見抜いていたし、そのころの著書『マレー・ジレンマ』(井村文化事業社)に書いてあるのだが、マラヤ=マレー創成期の苦悩の要因から目をそらさなかった。なによりイギリスやアメリカのアジア戦略の謀略性が東南アジアにとって「危険な助言」をもたらすことを警戒していた。だから逆に、あれほど斬新な「ルック・イースト」政策に徹していたにもかかわらず、結局はアメリカのじりじりした締め付けによって自在性を失っていった。中国の急速な資本主義転換と一帯一路主義も誤算であった。

本書の著者は早くからマハティールに注目してじっくりインタヴューをし、その成果を含めて『アジア復権の希望 マハティール』(亜紀書房)をまとめ、その後も「月刊マレーシア」に「明日のアジア望見」を連載しているマハティール研究者でもある。ぼくが付け加えることはないが、概略を案内しておく。

タイ国境沿いのケダ州アロースターに生まれた。当時のケダ州はイギリス支配下ではあったが植民地ではなかった。スルタンによる保護領だった。だからイギリスはその解体を推進しようとしていた。マハティールは何かが気に入らない。与党のUMNO(統一マレー人国民組織)のリーダーたちが青年期にイギリス留学を好んだのに対して、マハティールはずっと国内で学び、医学部に進み開業医になることを選んだ。十代のとき、日本軍がマレー駐在のイギリス軍を一撃で一掃したので、日本軍統治下のマレーで青春を迎えたのである。

一九六四年に下院議員に当選すると、政治家としての手腕を発揮、閣僚、副首相をへて一九八一年七月に第四代の首相になった。すぐさま打ち出したのが有名な「ルック・イースト」政策である。ヨーロッパ主導の文明に翳りが見えていること、とはいえアメリカの軍事力と新自由主義とポップカルチャーではアジアはままならないこと、また先頭を走りながらも失速しつつある日本を庇ってでもアジアを盛り上げていかないとまずいだろうこと、こうしたことが政策に反映したのだった。

この政策にはイスラームの経済文化も反映した。一九八三年に無利子を原則としたイスラム銀行を設立、スクークというイスラム式の債券を流通させた。スクーク発行総額は世界の七割を占めた。貿易取引に金貨ディナールをもってきて米ドル依存からの脱出を図ったのも大胆な提唱だった。こうした構想にはイスラム経済派のシェイク・アブドルカディールやイスラム交易研究のライス・バディロらの理論家たちが関与した。

こうした工夫もあって、マレーシアは一九九七年七月のタイ・バーツの通貨危機の波及をくいとめられた。IMFや世銀(世界銀行)の甘言にも乗らない独自の体質改善が稔りつつあったのだ。こうして二〇〇二年にクアラルンプールで開催された国際イスラム資本市場会議ではディナール構想によるアジェンダが発表され、世界の注目を浴びることになった。

マハティールは敗戦から立ち直った日本に目をつけ、その高度成長の秘密から学んだものが大きかったようである。政権初期の外相だったガザリ・シャフィーも日本の社会経済文化に目を配り、ルック・イースト政策やEAEG(東アジア経済グループ)構想の実践を引き受けた。EAEGはその後EAEC(東アジア経済協議体)に発展したが、アメリカはこれを極度に警戒した。ロバート・スカラピーノは「白人立ち入り禁止の看板を掲げたようなものだ」と皮肉り、ブッシュ政権のベーカー国務長官は「太平洋に線を引く危険なシナリオで、日米分断につながる」と非難した。

しかしマハティールは屈しなかった。それどころかアメリカの提唱するTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)にもNAFTA(北米自由貿易協定)にもそっぽを向いた。その一方で三男のムクリズを一九八一年に上智大学の経営管理工学科に送り込んだりもした。

しかしその後、マハティールは日本がアメリカの顔色を窺いすぎるのに業を煮やして失望した旨のコメントを洩らすようになった。「いま日本から学べるのは日本の失敗だけになった」と言った。その通りであろう。二〇〇三年に長期に及んだ政権から降りたが、二〇一八年の選挙で復活、首相の座に返り咲いた。マレーシアのその後の低迷を見ていられなくなったのである。

[参考]マハティール『マレー・ジレンマ』(井村文化事業社→勁草書房)、マハティール『日本再生・アジア新生』(たちばな出版)、マハティール『アジアから日本への伝言』(毎日新聞社)、マハティール『立ち上がれ日本人』(新潮新書)、マハティール&石原慎太郎『「NO」と言えるアジア』(光文社カッパハード)、マハティール『マハティールの履歴書:ルック・イースト政策から30年』(日本経済新聞出版社)、坪内隆彦『アジア復権の希望 マハティール』(亜紀書房)、萩原宣之『ラーマンとマハティール』(現代アジアの肖像14・岩波書店)、林田裕章『マハティールのジレンマ』(中央公論新社)、鳥居高編『マハティール政権下のマレーシア』(アジア経済研究所)、萩原宣之『マレーシア政治論:複合社会の政治力学』(弘文堂)

◆ラジャー・ダト・ノンチック◆(マレーシア1926~)

ここにノンチックが選ばれたのは「南方特別留学生」がもたらした意味を述べておくためだったろうと思う。この制度は一九四三年に日本の南方総軍司令部が発令した「南方圏教育に関する方針」にもとづいたもので、東南アジアから留学生を集めて学習させて一人前の興亜思想の持ち主に育て、来たる各国独立のためのミドルリーダーになるようにしようというもの、ありていにいえば大東亜共栄圏を支える人材づくりをする制度だった。

フィリピン、マレー、タイその他の東南アジアから一一〇人が集まり、門司港に送りこまれると、東京で一年ほど日本語の習得をしたのち各地の大学や機関に送られて総合的学習に入り、その才能に応じてさらに次の研修に向かうというふうになっていた。セランゴール州のスルタンの家系に生まれたノンチックは、なぜか早くから日本の軍人訓練に学びたかったようで、この南方特別留学生にも早々に応募した。ノンチックは座間の陸軍士官学校まで進み、ここでのちに「マラヤ三人組」と謳われた友人たちと仕上げにかかったらしい。

ノンチックらはその後のインドネシアによるマレー攻撃を回避するために動いたり、ASEAN誕生をコーマン、ラザク、マリクの裏側で支えつづけたりした。一九八一年以降は、日本企業との合弁会社十数社を立ち上げて、日本とマレーシアの橋梁を築いていった。

[参考]山影進『ASEAN:シンボルからシステムへ』(東京大学出版会)、土生良樹『日本人よ ありがとう』(日本教育新聞社出版局)

⊕ アジア英雄伝―日本人なら知っておきたい25人の志士たち ⊕

∈ 著者:坪内隆彦

∈ 発行人:藤本隆之

∈ 発行所:展転社

∈ 印刷:シナノ

∈ 組版:生々文献

∈ 装丁:妹尾善史

∈ 製本:大石製本所

∈∈ 発行:2009年11月23日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 推薦の辞――――――先覚者に学ぶ(伊達宗義)

興亜の復権(頭山興助)

∈∈ 序にかえて アジア黎明の時代

∈ 金玉均

∈ 康有為

∈ アンドレス・ボニファシオ

∈ アナガーリカ・ダルマパーラ

∈ アルテミオ・リカルテ

∈ 孫文

∈ 李容九

∈ マハトマ・ガンジー

∈ オーロビンド・ゴーシュ

∈ ムハンマド・イクバール

∈ ウ・オッタマ

∈ クォン・デ

∈ 宋教仁

∈ ビハリ・ボース

∈ マヘンドラ・プラタップ

∈ マハンマド・クルバンガリー

∈ ベニグノ・ラモス

∈ チャンドラ・ボース

∈ ピブーンソンラーム

∈ スカルノ

∈ モハマッド・ハッタ

∈ アウン・サン

∈ スハルト

∈ マハティール・ビン・モハマド

∈ ラジャー・ダト・ノンチック

∈∈ おわりに 国内維新から興亜へ

∈∈ 解題 クリストファー・スピルマン

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

坪内隆彦 (Takahiko Tsubouchi)

慶應義塾大学法学部卒業。日本経済新聞社記者を経て、フリーランスのジャーナリストとして独立。2004年11月8日、マハティール前首相(当時)に、クアラルンプールで単独インタビューに成功。その取材内容(「アジアの巨人 マハティール・ビン・モハマド インタビュー」)は 『わーずわーす』2005年2月号などに掲載された。対米自立の立場から「日本国憲法はアメリカから押し付けられたもの」と自主憲法の制定を提唱し[1]、イスラム教勢力の自己主張にも理解を示す(マレーシアではイスラム教が国教)。『月刊日本』編集長、拓殖大学日本文化研究所客員研究員などを務める。大夢館世話人会 代表世話人、崎門学研究会、大アジア研究会顧問。