父の先見

岩波書店 2001

編集:小島潔 協力:古屋哲夫・山本有弘・狭間直樹 助成:日中友好会館

日本がアジアに属することは、いまは誰も反対しないだろう。AA会議(アジア・アフリカ会議)もアジア・フォーラムもアジア大会もASEANも定着した。「アジアの中の日本」と言われても抵抗もないだろうと思う。抵抗もないが、それなら日本人に「アジア人」という矜持や自負があるかといえば、あまりないようにも感じる。

もともと「アジア」という呼称はヨーロッパの地理学が割り出した区分名である。アッシリア語で「東の方」を意味する「アス」(asu)に語源をもつ。それに対して「西洋」は日没を意味するエレブ(ereb)が語源だった。ヨーロッパの地理学者は、ウラル山脈・カスピ海・黒海・地中海・紅海を結ぶ線より以東の地域のことを、つまりは東半球の北東部をアジアとみなした。西側の地政感覚からするとトルコ以東はみんなアジアなのである。

しかし「あなたがたが住んでいるそこは、アジアなんですよ」という領域規定は、この地域に住み、歴史をへてきた者からすると、お節介なお仕着せだった。そこにはアジア人の自覚やアジアを守るという社会文化感覚がほとんど積み重なっていない。それどころか一〇〇年前までは、欧米はアヘン戦争を仕掛け、インドやビルマ(ミャンマー)やインドシナを植民地にし、フィリピンを領有していた。それが急に「解放された自由アジアでしょう」と言われても、とうていピンとはこない。

それゆえこのお仕着せの中にいたままで、アジア人がアジアという概念によって自画像を描くということは「不慣れな自家薬籠仮説」をいくぶんの撞着と抵抗をもって形成するような作業を強いるものになった。そう、ならざるをえなかった。

日本を舞台に急激に組み上がっていった「アジア主義」はそういうものだ。しかし、それは征韓論や日清日露戦争からのことではない。予兆はあった。近世の書物から二つほど、例を出す。

長崎奉行所にいた北島見信は「紅毛天地二図贅説」で、西洋が設けた欧羅巴州や亜細亜州のほかに、あえて和児知斯爺多という州を提案し、これを“Fortis Jamato”と綴ってみせた。

蝦夷・靺鞨・朝鮮・日本本州・四国・九州・琉球・台湾・呂宋・爪哇などを包括した島嶼による、いわば「大日本洲」のようなものを提案したのだ。これはまさしく「我が地をアジアと言われたくない」という意思だった。ヤマトを“Jamato”と綴ったのがおもしろい。

水戸の会沢正志斎なども「西夷はその地を分けて、亜細亜州・欧羅巴州・亜不利加州と称すれども、夷輩の私に名づくる所にして、天朝にて定め給ほる呼称にも非ず」と反発して、「亜細亜などの名を以て、神州までをも総称するは悖慢の甚だしきなり」と息巻いた。

近代に入ってからの例も、一人、あげておく。小牧実繁という地理学者がいた。大津坂本の酒井神社の祠官の長男で、母は蝉丸神社の三上家の娘だった。大正八年(一九一九)に京都帝国大学で小川琢治や石橋五郎の薫陶をうけ、三方五湖や琵琶湖や沖縄久米島のフィールドワークに従事し、昭和二年からは濱田耕作に従って満州・関東州の考古学調査を手掛けた。ヨーロッパ留学もした。

昭和十五年(一九四〇)、小牧は「日本地政学宣言」を書く。地理学を日本の歴史的伝統をいかした日本精神に満ちたものにするためには、日本神話や伝承にもとづく新たな日本地政学が必要になっていると説いたのだ。ヨーロッパのお仕着せの地理学では日本は捉えられないとみなしたのだ。敗戦後、こうした小牧の方針は国策主義だと非難され、公職追放すれすれになるのだが、その後は延暦寺の「比叡山」編纂や、城南宮史の編纂や葛川明王院の史的編纂に与かった。昭和三四年には滋賀大学の第二代学長になり、滋賀民俗学会を立ち上げたりもした。

小牧の日本地政学は「皇道による地政学」である。平田篤胤あるいは佐藤信淵の皇国史観や「ムスビ」の精神形態学にもとづいたものだった。だから、こんな神州地政学や皇道地政学をもって「日本地政学」とするのははなはだ危ういのだが、しかし、このような見方が近代日本のアジア主義や大アジア主義ではたいてい下敷きになっていたのである。

本書は近代日本がアジアに対してどんな考え方や見方をしてきたのかということを、思想課題として組み立てようとした大著で、八〇〇ページ、八八〇〇円だ。大著だが、精密にアジア近代の俯瞰を試みた労作であって、解読のための縮図を何通りも提示した。メッセージは鮮明に絞り込まれている。たんなるアジア主義の総覧ではない。

山室信一は『法制官僚の時代:国家の設計と知の歴程』『近代日本の知と政治』(ともに木鐸社)で存分に腰を下ろした姿勢から、一気に「日本人はアジアをどう想定したのか」という大問題を俯瞰したのである。

アジア主義については、一九六三年に竹内好が「現代日本思想大系」の九巻目に『アジア主義』(筑摩書房)を構成執筆してこのかた、二〇一四年に中島岳志がまとめた『アジア主義』(潮出版社)にいたるまで、これまでいくつかの解読が試みられてきた。とくに竹内好のまとめは、その後のアジア主義をめぐる言説の大きな下敷きになった。では、その後はどうだったかといえば、ぼくは山室による本書をその一連の研究群の底辺の一冊におくべきだと見ている。

近代日本の知識人がアジアをどのように見るか、戦うべきか取り込むべきか、大いに悩んだことは近代史がまざまざと証かしている。「アジアとしての日本」「日本というアジア」をどう描くのかという問題だ。福澤諭吉や大久保利通や伊藤博文はその自画像づくりに苦労し、樽井藤吉や頭山満や大川周明らによるアジア主義の展望はそこを突破しようとした。

壮大な「大東亜」の構想が綴られ、中国(清)と朝鮮半島と日本をまたいで多くの知者や猛者が交流し、日清戦争、日露戦争、満州攻略などを通してその共栄圏の実現が熱っぽく語られた。しばしば「大アジア主義」といわれた。しかし近代日本と昭和日本は、その不慣れな仮説を実践に移すにしたがって、この挑戦に失敗してしまったのである。満州事変をおこし、満州国を宣言し、日中戦争となり、太平洋戦争(大東亜戦争)で敗北した。大アジア主義は大東亜共栄圏の大気球がはじけるとともに潰えた。

こうして敗戦とともに何もかもが吹っ飛んだ。大アジア主義は忌み嫌われ、枠組としてのアジア主義も根拠を奪われた。それなら吹っ飛んだままでいいのか。かつてのアジアの自画像はすべて反故になったのかといえば、そんな軽々しく歴史観を放棄することはできない。また、その再生はまったく不可能なのか。もはやそれを描くことは許されないことなのか、それとも今日の歴史学にはそれを描く根拠が失われたのかといえば、仮にそうだったとしても、ハイ、その通りですと何もかもを棚上げしていいなどとは言えない。

では、どうするか。これが山室の問題意識になった。山室は「実態としてのアジア」の検証だけでなく、「社会的想像態としてのアジア」を考えることにした。歴史の結果としてのアジアではなく「想定されたアジア」を検証することにしたのだ。検証にあたっては三つの視座を用意した。「基軸のアジア」(conceived)、「連鎖するアジア」(linked)、「投企としてのアジア」(projected)だ。なかなか説得力があった。

それぞれの眼目とスコープを案内しておく。

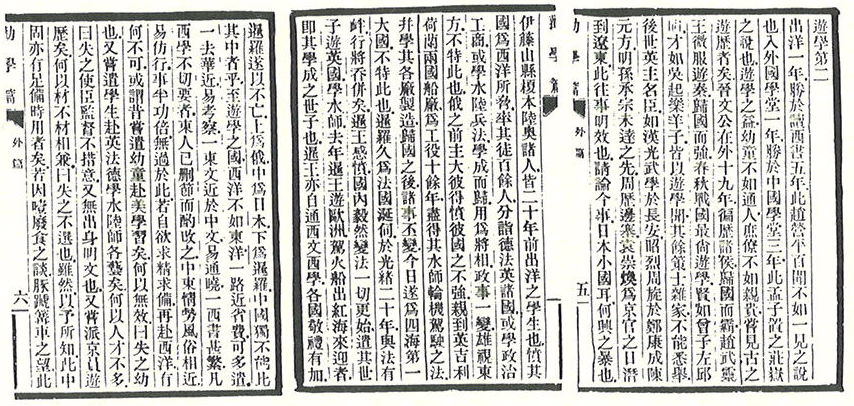

「基軸のアジア」では、文明史から見たアジアを再認識することが眼目である。基点のひとつに、一六〇二年にマテオ・リッチが作成した世界地図(坤輿万国全図)や一六九五の西川如見『華夷通商考』などがある。この地図によって、その後の中国と日本におけるアジア観(歴史地理観)が大きく変更を迫られたわけである。

抵抗もおこった。山鹿素行は「文明もって隆えて、皇統終に絶えず」「中華文明の土」などと『中朝事実』に書いていた。佐藤信淵は皇国型の「亜細亜大州」を自覚する必要を説いた。ここから明治になって、東西文明を調和させるという見方と東西文明を対決させるという見方とが出てきた。

代表的な調和論は、岡倉天心の「アジアは一つ」を謳った『東洋の理想』、内村鑑三の「東西文明調和論」、樽井藤吉の『大東合邦論』、金沢庄三郎の『日韓両国語同系論』などだ。内村は「釈迦の印度は属隷国の恥辱に沈み、孔子の支那は満州略奪者の占領物たるに際し、亜細亜の日本にすでに欧米的の憲法ありて、自由は忠君愛国とともに併立し得べしとの例証を世界に挙げうる」と書いた。吉田東伍や喜田貞吉もこれに準じた。そこに日鮮同祖論も広がった。

ところが日清・日露で大日本帝国が勝ち、それなのに欧米の三国干渉などを受けてみると、ここに登場すべきはむしろ「東西文明対決論」であろうというふうになってきた。小寺謙吉、陸羯南、陸奥宗光、竹越與三郎、木村鷹太郎、石川三四郎らがこの論調を拡張するうち、そこに日本主義・アジア主義が極端に蒸留され、さらには大川周明や石原莞爾に及んでは「満蒙独立運動」や「世界最終戦争のアジェンダ」にまで膨らんだ。

これはアジア・ナショナリズムやアジア・モンロー主義ともいうべきもので、日本はアジアとともに世界に対峙すべきだという論調だったのだが、後戻りがきかないものでもあった。山室はそこに「自己拡張するアジア」が胚胎していったと捉えた。

「連鎖するアジア」では、近代になってアジア諸国に平準化・類同化・固有化がおこってきたから、そこを社会史と思想史の両方から見ることが眼目になる。しかし、アジア諸国にもたらされた欧米による外圧と日本の近代化による衝撃は異なるものでもあったので、そこも見る。そういうスコープだ。

ここではアジアにおける国民国家性と一国史観とアジア連帯主義のいずれもが検討される。西洋世界(The West)と非西洋世界(The Rest)という頑固な見方にも配慮しなければならない。それは、そもそもは中・韓・日を通じて「西学」と「東学」との反発と連鎖として準備されていたことでもあった。

この反発と連鎖は、中国では宣教師たちの西学の怒濤のような翻訳と、日本では蘭学ブームと渡辺崋山の『慎機論』や高野長英の『戊戌夢物語』などの時務論として発酵し、いったんは佐久間象山が放った名言、いわゆる「東洋道徳・西洋技術」という対比にも達した。これには吉田松陰が痺れた。

しかしながら列強による「西からの一撃」は、これらの準備をあっけなく蹴散らすものでもあった。アヘン戦争、アロー戦争、ペリーの黒船到来がおこり、それがすぐさま一八六六年のアメリカのシャーマン号による平壌攻撃とフランス艦隊による江華島攻撃となり、そこへロシアの南下政策が加わって、たちまち朝鮮半島が列強社会とアジア社会の争点の地にされた。当然、隣接する中国と日本がざわついた。

日本の藩閥政府は征韓論の是非を問う議論に突入し、中国の李鴻章はその日本の動向には「中国の虚実」をうかがうものがあり、その議論は中国にとっての「永久の大患」になるだろうと警戒した。かくして事態は朝鮮半島における外からのクーデターと内部の分裂を誘発することになったのである。そのあげくが金玉均や頭山満や内田良平の暗躍がおこっての閔妃殺害にいたる。

これらの動向は、中国においては康有為や梁啓超の「大同思想」として、維新以降の日本においては文明開化を背負った福澤諭吉や中江兆民や中村正直の「脱亜入欧思想」として、それぞれ組み上がっていたものの、それぞれ限界を露呈させた。

日・中・韓、いずれも考えこんだ。このままでは列強に蹂躙されるままになる。世界史からとりのこされることになる。どうするか。ここに作動を開始したのが、ひとつは本書が第二部第六章で名付けた「知の回廊」による交流で、もうひとつが「大アジア主義」の台頭だった。

近代アジアにおける「知の回廊」のきっかけは留学生の相互交流によってもたらされた。日本では新島襄、五代友厚、中江兆民、西周、津田真道、内村鑑三、津田梅子、青木周蔵、中村正直、下田歌子、遠藤謹助など、大半が欧米に留学して知識の輸入と翻案と自立の模索に励んだわけだが、もっぱら欧米回路が多く、アジア的ではなかった。それゆえアジアにおいては東アジア諸国から日本への留学が圧倒的に多く、そのためここにアジア的な「知の回廊」としての近代日本コリドールともいうべきが作動することになった。

李朝の政府や役所は両班の子弟を選んで日本留学を奨め、日本側も花房義質らがその要請にのりだした。一八八一年の初期派遣では通訳には朴仁淳が立った。福澤が慶応義塾で真っ先に留学生を受け入れたのは有名だ。二年後には五〇名前後がやってきた。陸軍士官学校に入校する者もいた。金玉均は士官学校留学生を中心に朝鮮陸軍の改変を図ろうと企てた。

朝鮮から中国に留学する発端は、駐日公使の何如璋が李鴻章に進言して始まった。おりからの洋務運動がその拍車をかけた。中国から日本への留学は、康有為や孫文らの進言が大きい。日本側の受け入れにも陸軍参謀次長の川上操六などが熱心で、当初は軍人を育てる路線が強かった。列強に伍するには日中の軍事的連携力が必要だと思われていたからだ。

清の側にも「連日抗露」の動きがおこり、駐清公使の矢野文雄もその線で動いた。留学生の歴史は、その時代やその社会の次世代の針路がどのようになっているかを見る、恰好の羅針盤なのである。

本格的にアジア的な「知の回廊」が始動していくのは、専門施設が設けられるようになってからである。公立もあれば私立もあった。

先行したのは、東京日華学校、東洋大学の日清高等学部、梁啓超が設立した大同学校(のちの東亜商業高校)、東亜同文会による東京同文書院、高楠順次郎の日華学堂、嘉納治五郎の亦楽書院(のちの弘文学院)、寺尾亨の私塾、立教学院の志成学校、法政大学法政速成科、早稲田大学清国留学生部、明治大学経緯学堂などだ。

なかでも弘文学院には一九〇九年の閉校まで七一九二名が入学し、三一八〇名が卒業した。そこには魯迅、陳独秀、陳寅恪、林伯渠、そしてのちに孫文を助けることになる黄興らがいた。法政の速成科には二一一七名が入学し、汪兆銘や宋教仁らが籍をおいていた。女子にも門戸が開かれた。下田歌子の実践女学校が用意した清国女子速成科、成女学校、東亜女学校などが受け入れ体制をととのえた。下田歌子のことはあまり知られていないかもしれないが、もっと注目されてもいい。武家の娘として身についた儀礼で宮中の女官として出発し、早くから女子のための桃夭女塾を開いて、ロンドン視察ののちは帝国婦人協会を設立した。

留学生たちの多くは故国に戻り、その後の朝鮮独立運動や中国改革運動や革命運動にかかわることになるのだが、それとともに、そこから抗日活動に転じる者も出た。この日本にとってはアタマの痛い転回は、このあとの日本のアジア主義者たちを焦らせ、過剰に鼓舞させた。

アジア的「知の回廊」は翻訳グループや親睦団体やいくつもの結社や交流組織によっても活性化した。

たとえば一八九八年前後、内外出版協会の山県悌三郎は日本・中国・朝鮮・インド・フィリピン・タイの青年が交流する東洋青年会をつくるのだが、そこには幸徳秋水や山田美妙らが参加して、フィリピン独立をめぐるアギナルドやマリアノ・ポンセの亡命を画策したりしていた。一九〇七年に結成された社会主義講習会(のちの斉民社)には章炳麟・張継・何震と幸徳秋水・山川均・大杉栄・坂本清馬・竹内善作らがのべつ顔を突き合わせて、斉民社の集会場となった青山のインディア・ハウスには二人のボースをはじめとするインドの活動家やベトナムのファン・ボイ・チャウらが参加した。

一九一〇年に設立された亜細亜義会は、イスラム圏から来日したアブデュルレシト・イブラヒムを迎えた大原武慶が東亜同文会の支援をうけてつくったもので、すぐさま頭山満・中野常太郎・犬養毅・王浩然・馬仲先らが顔を揃えた。

翻訳活動も大いに一役買った。語学堪能になった留学生を結集して立ち上がったのは訳書彙編社で、日中翻訳を推進した。それを機会に会文学社・新民会・農学社などができあがっていくと、張之洞が「日本の各国語翻訳力とその出版には卓抜なものがあるのだから、これに積極的に追随したほうがいい」と述べて日中間の「広訳」を強調してからは、さらに京師同文館・西湖書院などが次々に名のりをあげた。

日朝関係でも、親睦会を通した翻訳交流がさかんになった。太極学会、共修会、洛東親睦会、大韓同寅会、大韓留学生会、大韓興学会などがある。

「知の回廊」は日清・日露をはさんで、東アジアに格別のネットワークを張りめぐらせていったのである。その実情、たいへんめざましい。ところが、それはそのまま「アジアをつなぐ回廊」にはならなかった。なぜなのか。

各国の活動家たちが日本を離れて自国に戻ると、その方向はついつい自国強化主義のほうへ、抗日的独立運動のほうへ、ナショナリズムのほうへ傾き、この転回を目の当たりにした日本のほうも「横に手をつないだアジア主義」から、「タテ型の民族主義・日本主義・国家主義・普遍主義」を孕んだ、異様な大アジア主義に向かっての変貌を遂げはじめたのである。

本書が三つ目のスコープとしてあげた「投企としてのアジア」は、そうした変動や変質が、日本や中国や朝鮮や沖縄やベトナムなどにどう投影されていったかという視座によって構成されている。

一八九七年八月、朝鮮は年号を光武と定め、国王を皇帝とし、国号を大韓帝国と改めた。これによって朝鮮は清朝の冊封体制から離脱した。

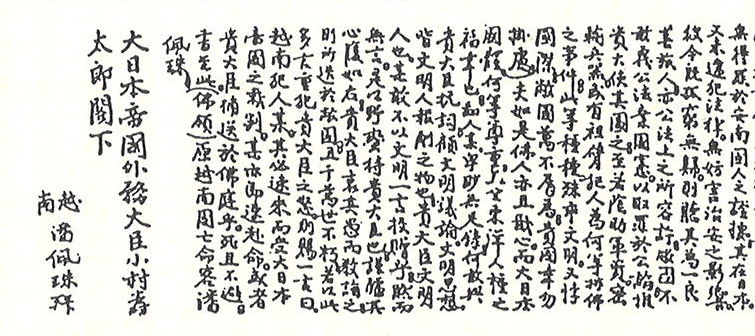

朝鮮はようやく中国の支配から逃れたのだが、その隙に手をのばしてきたのがロシアだった。日本も巻き返しをはかり、一九〇四年に第一次日韓協約を締結し、翌年は日露戦争でロシアを挫き、そのうえで韓国が実質的な保護国化をすすめるように仕組んでいった。山室は、これを「日本による類同化」と呼んでいる。

日本はどのように朝鮮の類同化ができるのか。日本最初のノーベル平和賞の候補にあがった法学者の有賀長雄はこんな疑問を呈していた。「韓国を段々日本が文化に導く、導いたところが、今の国家絶対主義で導ひていけば論理上必然の結果として、韓国には韓国の歴史があり、韓国の君主があつて、何処までも韓国は韓国でなければならぬことになつてくる。それを精神上において日本が勧めるところのものに心服しろといふことは言はれない」。

有賀は、日本の国民国家が国家至上主義を核として形成されてきた以上、これを韓国に適用するならば韓国の国家至上主義を喚起し、それを尊重せざるをえなくなると指摘したのだ。ぼくはこの有賀の論調にはなかなか説得力があったと思っている。有賀は、日本が万世一系の国体を保有したまま西洋の平準化を受容してみても、そこには「世界についてのアブソリュートと信ずるもの」が欠けているではないか、それを欠いたままで、隣国における日本の類同化を推進するのはムリがあると見抜いていた。

ではそれなら、この見方がその後の日本に貫かれたかというと、そうはならなかったのである。大東亜共栄圏という大きな傘で包むという構想に転じていった。それは日本の近現代思想史では「アジア主義」とは言わずに「大アジア主義」と言うことになったものだった。

山室の精査はまだまだ続くのだが、終章の「空間アジアの存在理由をめぐって」でまず尾崎行雄の発言を紹介し、そのうえで次のように締めくくった。

尾崎はこう言った。「私は常に地理的もしくは人種的観念を冷笑する者である。殊に亜細亜と云ふがごとき地理上の名義は何人が付けたか私は一向知らないものである、またこれを知ることを求めざる者である」。しかし、近代後期の日本は、この地理的人種的観念を「東亜」あるいは「大東亜」と言い換えて活用してしまったのである。「東亜永遠の平和を永久に確保せむとする」と言って対華二十一ヵ条の最後通牒を出し、「極東における全局の平和を維持する」と言って山東出兵をおこし、「東洋の平和を維持し世界の平和的発達に貢献する」と言って上海事変を敢行し、「東亜永遠の平和を冀念する」と言って盧溝橋事件の政府声明を発表したのだった。

山室は書く、「もし、真にこの目的に沿って日本が外交活動を繰り広げていたとするならば、おそらく近代日本ほど東亜やアジアの平和を追求しつづけた平和国家は世界になかったはずである。しかし、ここに挙げられた対外宣言は全て日本の権益と領土の拡張のための軍事行動に係るものであった」。

そして、こうも書く。「おそらく脱亜とアジア主義は対立していたのではなく、脱亜を進めていくことがアジア主義的な主張をさらに昂進させていったのである。その差異は、実力のある国家間の競争によって自立できない政治社会を植民地化していくという政策原理と、アジアという地域にあることや黄色人種としての人種的・文化的同質性を掲げて植民地を拡張していくという政策原理のいずれが、より抵抗が少なく受け入れられるかというだけの選択でしかなかった」。

山室には『キメラ』(中公新書)という満州国をめぐる充実した著書がある。こちらを最初に読んだほうが、本書の「アジア的思想課題」がよく見えるかもしれない。大アジアは今日なおキメラ(キマイラ)のままにある。習近平の一帯一路のニュースを聞くたび、そう思う。

⊕ 思想課題としてのアジア ⊕

∈ 著者:山室信一

∈ 発行者:大塚信一

∈ 発行所:株式会社岩波書店

∈ 印刷:法令印刷

∈ カバー:半七印刷

∈ 製本:牧製本

∈∈ 発行:2001年12月14日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はしがき

∈∈ 序章 アジアへの思想史的問いかけとその視角

∈ 第1部 アジア認識の基軸

∈ 第2部 アジアにおける思想連鎖

∈ 第3部 投企としてのアジア主義(隠された政策原理

∈ 注

∈∈ あとがき

∈∈ 人名索引

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

山室信一 (Shinichi Oomuro)

1951年、熊本生まれ。東京大学法学部卒業。衆議院法制局参事、東京大学社会科学研究所助手、東北大学助教授などを経て、現在、京都大学人文科学研究所教授。法学博士。専攻は法政思想連鎖史。著書に『法制官僚の時代-----国家の設計と知の歴程』(木鐸社、1984、毎日出版文化賞)、『近代日本の知と政治----井上毅から大衆演芸まで』(木鐸社、1985)、『キメラ―満洲国の肖像』(中公新書、1993、吉野作造賞 増補版、2004)『思想課題としてのアジア---基軸・連鎖・投企』(岩波書店、2001、アジア・太平洋賞特別賞)、『日露戦争の世紀----連鎖視点から見る日本と世界』(岩波新書、2005)、『憲法9条の思想水脈』(朝日選書、2007、司馬遼太郎賞)、など。