父の先見

筑摩書房 2012

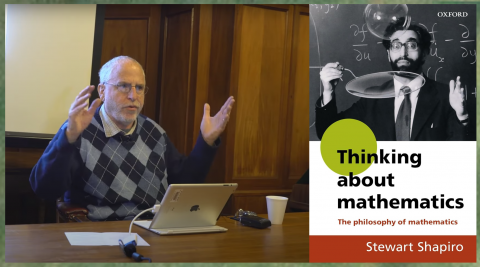

Stewart Shapiro

Thinking about Mathematics―The Philosophy of Mathematics 2000

[訳]金子洋之

編集:海老原勇士

装幀:小倉利光

花が好きな子と虫が好きな子は仲が悪かった。どちらが花でどちらが虫とは言わないが、数学好きと哲学好きにもそんなところがある。数学派は問題を解けるのが嬉しくて、その領分をうろつくようになり、哲学派は問題を作るのが好きになって、その界隈で蹲るようになった。

哲学にとって数学の何が魅力的に見えるのかという問題は、あまり本気で考えられてこなかった。哲学研究に数学が介入し、数学者たちが哲学からヒントを得ることは多々あったけれど、この二つががっぷり四ツに組んで、大向こうを唸らせる大相撲や格闘技を見せたということは、ゲーデル(1058夜)の登場前後の土俵やリングを除いて、あまりない。

そのため数学的哲学と哲学的数学による取っ組み合いの「組み手」を説明する手立ても、ほとんど準備されてこなかった。アントニオ猪木もいなければ、レフェリーもいない。耳目を集める異種格闘技がおこっていないからだ。本書はその想像に値いするだろう「組み手」を、数学者の立場からあえて提案しようとしたものだった。

これまでは、もっぱら哲学者たちのほうが組み手に言及してきた。デカルト(1241夜)、ライプニッツ(994夜)、パスカル(762夜)を筆頭に、ボルツァーノ、ラッセル、ホワイトヘッド(995夜・1267夜)、ヒルベルト(133夜)、フレーゲ、チャーチ、ゲーデル、タルスキらがその任を見せた。

けれども、数学側がこの手の議論に夢中になり、大向こうの観客が固唾をのんできたという事例は、あまりなかったのである。これは数学者の怠慢と矜持の度が過ぎていたせいだった。また哲学者や科学者が数学の恩恵にどのように浴してきたか、そのことを正直に白状してこなかったからだ。

著者のスチュワート・シャピロはオハイオ州立大学の哲学教授で、主に構造主義による数学についての研究を重ねてきた。構造主義数学はポール・ベナセラフ、ジェフリー・ヘルマン、マイケル・レズニックらとシャピロが中心になって形成されてきた。数学は「構造の科学」であって、どんな自然数にも特別な役割がないという立場から、数学的対象と数学的存在との相対性を重視する。構造主義数学ではチェスのどの駒も黒いクイーンの役割をはたしているとみなし、バスケットボールではどんなメンバーもポイントゲッターになっているとみなすのである。

もっとも本書は構造主義を優位において議論をするのではなく、比較的公平に数学各派の議論を扱っている。シャピロには多くの著書があるが、翻訳されたのは本書が初めてだ。

数学が型にはまった学問であるという誹(そし)りは、ずっと以前からのものなので、その見方からすれば哲学と数学は同衾にはなりにくい(同じベッドに入りたがらない)。しかし哲学のほうだって同衾を拒んだ歴史を累々と積み重ねてきたはずで、プラトンまでさかのぼる合理主義はデカルト、ライプニッツ、スピノザ(842夜)のところで、アリストテレス(291夜)までさかのぼるであろうロック、バークリー、ヒューム、ミルといった経験主義者から同衾を嫌われたのである。

当然の顛末だった。古代ギリシアこのかた、数学は経験や観察にもとづいて発達してきたわけではない。経験に先立つアプリオリな知識を公理化しておいて、ひたすら「証明」の錬磨に向かってきた。そんなことばかりしていれば、経験主義の哲学からケチをつけられるのは当然なのである。けれどもどちらにも言い分があるとしたら、どうするか。

この葛藤をブレークスルーしようとしたのは、ひとつにはシュリック、カルナップ、エアー、ヴィトゲンシュタイン(833夜)らの論理実証主義者やウィーン学団の面々だった。この試みはフラーセンやクワインに受け継がれた。

もうひとつには、論理学がブール代数からチューリング・マシンをへてコンピュータに向かっていった潮流がめざましく、あれよあれよといううちに認知科学の様相をとって、知覚と認識と計算とを同じ理論モデルで語りはじめたことだった。この流れはいまやたいそう利発で雄弁ではあるが(すべての経緯をコンピュータが憶えてくれているので相互参照もしやすかった)、とはいうものの本書のシャピロが言うように、これは数学の側からのブレークスルーではない。

こうして、哲学と数学の捩れた取っ組みあいを数学の側から語るには(カタルトシメスにするは)、かなり抜本的な対策を練らなければならないということになる。どんな対策が想定されるのか。

思うに、第1には数学は世界をどうしたいのかを問いなおすことである。第2に哲学がながらく得意としてきた存在論と意味論の橋渡しを、しかし哲学はこの問題にケリをつけられていないのだから、数学として書き直せるかどうかに挑むことである。そして第3には数学が相手にしてきたのはどんな知識であったのかを組み立てなおして説明するか、ないしは新たに提示してみること、これらに着手することだろう。

けれども、これがけっこうな難問だ。その理由は、ユークリッドが「任意の2点間には1本の直線を引くことができる」と書いたことにある。

肝心なことだけ書いておくが、こういうことである。

プラトンやヒルベルトからすれば、2点間には1本の直線が「ある」のであって、「引ける」かどうかは前提にならないはずだった。それにもかかわらず、数学は「引ける」を前提にして、「この直線に新たなABという直線が交わったとき、この2本の直線は・・・」というように、どんどん進み始めてしまった。証明のための問題を次々につくりあげ、これの解決に向かった。そしてその後の数学は「存在する」を「構成される」にしてしまったのである。

「存在する」が「構成される」になるのは、必ずしも詰(なじ)られることではない。どんな世界もかつてから宇宙ないしは地球上に存在し、その後にさまざまな変容を受けてきたのだから、これらの出来事をその後の「構成する」という作業に組み入れるのは、べつだんおかしなことではない。すべての思想は世界制作の方法として、存在と構成をつなげてきたものだ。

しかしとはいえ、これは「構成できる存在のありかた」が公理として無答になってよいということとは、結びつかない。ところが数学はそこを大括弧に入れた。つまり不問にした。そのうえで数学を発展させてきた。

では大括弧を取っぱらったら、どう考えればいいのか。ユークリッドに従わないようにするというのではなく、ユークリッドの大括弧がない数学はどういうものになりうるのかを考えるということが、こうして新たに浮上する。岡潔(947夜)もそこを考えたかったのだろうと思う。悩みぬいて「情緒」を持ち出した。

このことを考え抜いたのは、残念ながら岡潔ではなかった。おそらくポアンカレ(18夜)が長らくただ一人の思索者だったように思う。

ポアンカレは、数学的対象は数学者とは独立に存在しないということを、かなり早くから知っていたし、しかもそう考えると数学がへそまがりになることの避け方も考えていた。へそまがりになるとは、たとえばカルナップがそうだったのだが、哲学的な問いを数学的な言語圏の「外」におき、そういう問いは数学的論理からすると擬似的なニセ論理だと謗るのである。余談ながらついでに言っておくと、最近のカンタン・メイヤスーの思弁的実在論が有限性に矛先を向けている議論や、マルクス・ガブリエルの「世界はない」とか「私は脳ではない」といった議論なども、この手のチャチな操作ばかりにかまけているようだ。

せっかくのポアンカレの卓見がその後どう活かされていったかということについては、やや心許ないところがある。その心許なさについては、かつてオットー・ノイラートがこんなふうに書いていた。「われわれは、自分たちの船をいったんドックに入れて解体し、最上の部品を用いて新たに建造することができずに、大海上でそれを改造しなければならない船乗りのようなものである」。

いかにも、その通り。立派な船で航海しているのだが、その途中で船の構造に疑問をもっても如何ともしがたいのである。「存在する」と「構成される」を一緒に考えようとすると、こういう感想になる。もっともこれはノイラートにあっての正直な感想であって、数学者からの懺悔ではない。

なぜ「存在する」と「構成される」のちがいを携えたまま思考することができにくいのだろうか。話はここから少しこみいってくる。そのことを語るには、数学史を覆ってきた科学や哲学とのかかわりと、数学者たちの多くがかまけている誇り高い悪癖について、少しスケッチしておくのがいい。

数学者が懺悔しないというのは、数学の将来からするといささか困ったことである。少なくとも科学者たちの多くは、科学的命題が観測や実験によって確認できない場合や、数学的に論証できなかった場合は、慎み深くなる。

数学者は自分たちがやっている技法に酔いつづけるクセがあるので、その数学が世界に対してどんな提言をしたのか(あるいはしていないのか)、また新たな解法がそれまでの数学史の積み重ねに対して反旗をひるがえしたのか、あるいはその流れから逸脱して自立をめざしたのか、正直には陳述しないのだ。横柄なのではない。数学者には多少の変人じみたところがあるけれど、たいていは害がない、数学というセカイの内側の住人であるからだ。ただ、そこに出入りするむずむずするような官能をなかなか洩らさない。

これでは数学の進展や現状を誰もウォッチングできないということになる。医療や薬学なら、そのイノベーションや技法が患者の症状を改善したのか悪化させたのかはおっつけ白日のもとに晒されるのだが、数学はそういう筵(むしろ)には坐っていない。

哲学にも似たようなところがある。どんなに勝手な世界観を述べようとも、人間存在の意味はかくかくしかじかであると主張しようとも、幸福の実態はどこそこにあると言明しようとも、その見解が及ぼすところの是非はめったに点検されないままなのである。哲学者は知ったかぶりをするのが得意なので、どんなフリをしたのかをめったに報告しないし、そのためどんなシラを切ってもシラの正体を明かさない。

これでは「懺悔をしない数学」と「知ったかぶりの哲学」が道で出会っても、挨拶などしないということになる。仮に酒を酌み交わすことになったとしても、二人は居酒屋でムニャムニャと相手を煙にまくだけだ。まして同衾などするはずがない。この、互いを突き合わせようとすると地団駄を踏んだようなことがたいていおこるのは、カントが知識をアプリオリな知識とアポステリオリな知識に分けて以来のことだと、シャピロはみなした。

アプリオリ(a priori)とは「より先立って」とか「経験による認知にもとづくわけではなく」という意味、アポステリオリ(a posteriori)は「より後のもので」とか「あとからわかったのだが」といった意味のラテン語であるが、カントはこれを知識には先天的に措定できるアプリオリなものと、あとから経験的にわかるアポステリオリなものがあると区別した。

律儀なカントは若いころから、数学(算術と幾何学)のように哲学を組み立てたいと思っていたので、こんな区別に踏み込んで、哲学者が命題を立てて理性や感性を議論するにはアプリオリなものを総合的に扱う覚悟が必要であると説いたのである。

説いたのだけれど、これはのちのち「カント的直観」と言われたように、多分にカント特有の直観的な判定であって、まして数学がアプリオリなものの上に成立していいという免罪符を保証したわけではなかったのだが、その後の多くの数学者たちはまるでカントのおかげであるかのように、この免罪符を暗につかいまわすようになったのだった。

しかしはたして、このような進捗は数学にとって僥倖であったのかどうか。「カントのおかげ」で数学的アプリオリを大括弧に入れたままで進捗するようになったのだけれど、それでよかったのか。

たとえばスチュアート・ミルはカントを批判して、アポステリオリなことこそ哲学の底辺になるべきだとみなし、経験主義の哲学を標榜した。そのためミルは数詞も「犬」や「赤」のように一般名詞のように扱うべきだと主張した。またフレーゲはそのようなミルの見方は近似的なものを数学にとりこむことになって、数学の論理性を保てなくなると『算術の基礎』に書いた。「カントのおかげ」の是非をめぐるのはそこそこきわどい問題なのである。

だったら、そこが検討されなければならない。シャピロはこの要訣を基点に本書を縷々展開していった。こうして、論理主義(ラッセル)、論理実証主義(カルナップ)、形式主義(フレーゲ)、演繹主義(ヒルベルト)、直観主義(ブラウワー、ハイティンク、ダメット)、ゲーデル、有限主義、構造主義がひとつずつ俎上に呼ばれて議論の対象になっていく。このあたり、全体を読み切るには少し数学の知識がいるが、感じるべきこともある。そちらのほうが大事だろうが、ただ今夜はこれらをカバーして案内するのは話が長くなりすぎるので、省かせてもらう。

花と虫とは白亜紀以前から共存してきたものたちである。顕花植物が地上に出現しなかったなら、昆虫も登場してこなかった。両者は同時に地上にあらわれたはずなのである。数学と哲学にもそういうところがあったはずで、いつまでも仲間割れをしているのは如何なものか。

おそらくわれわれの思索や行為が数学化する前、あるいは哲学化する前に、意識や心がそれぞれ(花と虫)に向かわざるをえなかった事情があったにちがいない。その事情をわれわれの営みに突きとめるのは、脳科学や認知科学を総動員させる必要があるほど微妙な事情なので、容易には「数学と哲学が分化する前」を言い当てるのは難しいだろうけれど、それでも、そろそろそこへ向かうべきだろう。二つの先駆例を紹介しておく。

ひとつはイアン・ハッキング(1334夜)の『表現と介入』(産業図書→ちくま学芸文庫)が参考になる。これはわれわれが科学的な実在をどのように確認しようとしてきたのかをフランシス・ベーコンの時代と論理実証主義の時代を例に辿ったもので、そのときにおこしている表現(representing)と介入(intervening)のかかわりあいを浮上させている本だ。『存在する』と「構成される」がどんなふうに折り合いをつけていったのか、そこをハッキング独得のセンスで書いていた。数学にはほとんど触れていないものの、科学が表現と介入の操作にあったことを、巧みに解読していた。

もうひとつは津田一郎(107夜)の『心はすべて数学である』(文藝春秋)だ。こちらはまさに数学の考え方の根底に触れながら、意識や心が数学的になっていくプロセスを鮮やかに語ったもので、目からウロコが落ちるのではないかと思う。ついでながら、津田さんとは最近になって『科学と生命と言語の秘密』(文春新書)という対談本を上梓したばかりなので、できれは目を通してもらうといい。こちらはデーモン津田が科学的なデーモンとの闘い方を証し、ゴースト松岡が文化的なゴーストとの戦い方を見せるというもの、けっこうな異種格闘技になっているのではないかと思う。

TOPページデザイン:富山庄太郎

図版構成:寺平賢司・梅澤光由・大泉健太郎

桑田惇平・齊藤彬人

⊕『数学を哲学する』⊕

∈ 著者:スチュワート・シャピロ

∈ 訳者:金子洋之

∈ 編集:海老原勇士

∈ 装幀:小倉利光

∈ 発行者:熊沢敏之

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 印刷:大日本法令印刷株式会社

∈ 製本:牧製本印刷株式会社

∈ 発行:2012年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 日本語版への序文

∈∈ はじめに——数学の哲学

∈ 第1部 展望

∈∈ 第1章 数学の何が(哲学者にとって)そんなに興味深いのか

∈∈ 第2章 問いと答えの雑多な寄せ集め

∈ 第2部 歴史

∈∈ 第3章 プラトンの合理主義、そしてアリストテレス

∈∈ 第4章 ほぼ正反対の二人:カントとミル

∈ 第3部 ビッグ・スリー

∈∈ 第5章 論理主義:数学は(単なる)論理学なのか

∈∈ 第6章 形式主義:数学的言明は何かを意味するのだろうか

∈∈ 第7章 直感主義:われわれの論理はどこか誤っているのだろうか

∈ 第4部 現在の状況

∈∈ 第8章 数は存在する

∈∈ 第9章 いや、それらは存在しない

∈∈ 第10章 構造主義

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

スチュワート・シャピロ(Stewart Shapiro)

1951年生まれ、オハイオ州立大学教授。専門は数学の哲学、著書に『Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology』(Oxford University Press、1997)、『Foundations without Foundationalism: A Case for Second-Order Logic』(Oxford University Press、1991)、『Vagueness in Context』(Oxford University Press、2006)などがある。

⊕ 訳者略歴 ⊕

金子洋之(かねこ・ひろし)

1956年、北海道生まれ。北海道大学大学院博士課程単位修得退学。専修大学教授(出版当時)。専門は論理学、数学の哲学、言語哲学。著書に『記号論理入門』(産業図書、1994)、『ダメットにたどりつくまで』(勁草書房、2006)など、訳書に『フレーゲ著作集』(共訳、勁草書房)、ダメット『思想と実在』(春秋社、2010)などがある。