父の先見

無限、集合、カオス理論の誕生

青土社 2009

Michael J.Bradley

The Foundations of Mathematics 2006

[訳]松浦俊輔

編集:宮田仁、水木康文、渡辺和貴 協力:篠原一平

装幀:桂川潤

カブトムシ、香水、靴・・・。科学実験具、ジャズ、観音像・・・。チーズ、温泉、ホラー小説・・・。個別史というものは名状しがたいフェティッシュを誘う。

個別的なものたちの変遷には、どんな事情をもってその分野の母型や類型が生まれてきたのか、それらはどんな発端と変化をもってきたのかという、ちょっとどきどきする歴史がひそんでいる。そこには興味つきない「例外」が含まれていて、そこから立ちのぼる異様な気配の連鎖に接するのが、そんじょそこいらのユーチューブをタップするよりずっとおもしろいときがあるものだ。

細部に詳しい個別の学問の歴史も同様で、たとえば教父神学史や犯罪心理学史やファッション史がよびさましてくれるものは、分厚い歴史書より格段にスリリングだ。ぼくは20代のおわりころ、思いたって聴診器の歴史や昭和の映画看板やハイヒール・デザインの変遷を追ったことがあるけれど、どの追尾の作業にも夢中になった。何かが励起されるのだ。

20年以上前のことになるが、イシス編集学校の「破」コースで、学衆たちに任意の分野のクロニクルな動向に浸ってもらうというお題を設定したのは、こうしたスリリングな編集的励起のプロセスに交わって、歴史から何を感知するとおもしろいかを体験してほしかったからだった。このお題はいまも続いている。

モノにも夢中にさせられるが、ヒトに対しても格別の関心が向く。アメリカで30年代から刊行された「LOOK」という雑誌は表紙に「顔」のクローズアップを載せつづけて一世を風靡した。マディソン・アヴェニュー488番地の風変わりなルックビルに行くと、どのフロアやどの壁にも気味悪いほどに「顔」がひしめいている。「LOOK」のライバル誌「タイム」や「ライフ」で編集者としてならしたフランク・ギブニーというおじいさんに会ったことがあるが、こう言っていた。「人というものはね、他人を連続的に知りたがるものなんだよ」。

特定のクロニクルに連座する群像たちに出会うのは、たしかに奇妙な興奮がある。そうでなくとも誰だって、一度は戦国武将の顔ぶれや名だたる指揮者たちの競いあいやサッカーの名ストライカーの列伝に、ひとかどの関心を寄せてきたはずだ。

もっとも、どんな群像に出会いたいかはみんな異なっている。中学校の松田トシコちゃんは岩波文庫の著者のプロフィールばかり集めていたし、高校時代の石井レンジくんは、カーボーイハットをかぶった西部劇のヒーローのブロマイドや切り抜きばかり集めていた。

ぼくには「顔」を集める趣味はない。顔の持ち主が「挑んだこと」のほうに惹かれる。けれども、その挑戦をその姿、この顔で企んでいたかということがわかると、もっと痺れがやってくる。思い出してみると、少年向けのリヴィングストンのアフリカ探検記とアムンゼンの北極探検物語を読んで、そこから海洋航海者のヘイエルダール、中央アジア探検家のヘディン、登山家のヒラリーなどの冒険者や探検家たちを次々に追いかけたのが、群像列伝にはまった最初だったと憶うのだが、いずれの冒険者も探検者も、曰く付きの面構えだし、なんといってもかれらの服装が極地のファーブル先生のようで、みんなかっこよかった。

ついでにいうと、その後は理科系の群像に惹かれ、とくに19世紀末のウィーンやゲッティンゲンに出入りした科学者たちの動向を追いかけた。その次が量子力学者の群像、その次は土佐派などの大和絵から近代の日本画家に及ぶ群像だった。かれらこそわが青春のアイドルたちなのである。

ぼくが数学史にめざめたのは高校生のときに読んだエリック・テンプル・ベルの『数学をつくった人びと』(4冊・東京図書)あたりからだ。この本は貧乏学生でも手にできる「数学新書」になっていたので、さっそく『新しい幾何学の発見』『微積分入門』『記号論理学入門』『現代数学とブルバキ』などを手にとった。

なかで『数学をつくった人びと』シリーズは、数学者であってSF作家でもあったベルの機知が躍動していてフェチを啄(つつ)かれた。1962年の初版だ。その後、このシリーズはハヤカワ文庫で衣装替えされている。

数学史については、それからは雑食だ。ストルイクの『数学の歴史』(みすず書房)、ホグベンの『数学の世界』(河出書房新社)、ワイルダーの『数学の文化人類学』(海鳴社)、ボホナーの『科学史における数学』(みすず書房)などなど、噂のラーメン屋の暖簾をくぐるように覗いていった。

今夜紹介する『数学を拡げた先駆者たち』も、この手のラーメン屋で麺とスープと具の妙味を愉しむたぐいのもので、「数学を切りひらいた人びと」という5冊シリーズの中の一冊である。50人の数学者が選ばれ、次のような配列になっている。

1「数学を生んだ父母たち」(タレス、ピュタゴラス、エウクレイデス、アルキメデス、ヒュパティア、アールヤバタ、ブラーマグプタ、アル・フワーリズミー、ウマル・ハイヤーム、フィボナッチ)、2「数学を育てた天才たち」(アルカーシー、ヴィエト、メイピア、フェルマー、パスカル(762夜)、ニュートン、ライプニッツ(994夜)、オイラー、アニェージ、バネカー)、3本書、4「数学を現代化した予言者たち」(ヒルベルト(133夜)、ヤング、シェルピンスキー、ネーター、ラマヌジャン、ウィーナー(867夜)、ノイマン、ホッパー、チューリング、エルデシュ)、5「数学最前線をになう挑戦者たち」(ロビンソン、ウィルキンス、ナッシュ、コンウェイ、ホーキング、ヤウ・シントゥン、ファン・チュン、ワイルズ、ドブシー、フラナリー)。

従来の数学者列伝からすると、少々変わったフィルタリングになっている。たとえば4冊目にゲーデル(1058夜)が入っていないにもかかわらずウィーナーやノイマンがフィーチャーされ、5冊目ではゲーム理論との関係が濃い。ホーキングやフラナリーが入っているのも変わっている。これは、著者が数学者であろうとすることよりカレッジの数学の先生であることに誇りをもっていて、青少年に数学そのものより「数学的たらんとすること」を伝えたいと思っているからであるようだ。数学の先生というもの、数学者であるより数学師範代でありつづけたいものなのだろう。

それでは、3冊目の本書を手短かに案内する。ガウス、アーベル、ガロア、ナイチンゲール、カントール、コワレフスキー、ポアンカレ(18夜)などが並ぶ。ナイチンゲールが入っているのがめずらしいだろうが、すべて19世紀の数学群像なのである。

最初にマリ=ソフィ・ジェルマン(1776〜1831)が紹介される。彼女は女性が数学を語るのは男勝りだと誤解された時代社会の生まれ育ちだったので、長らく男性名で数学論文を書いていた。少女期にアルキメデスに惚れて、長じてはルジャンドルの『数の理論に関する試論』(1798)とガウスの『数論研究』(1801)の影響で数論に惹かれた。素数を研究したのはフェルマーの最終定理に挑んでいるうちのことだった。

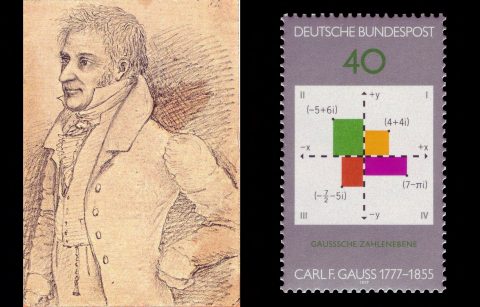

当時のガウスはとんでもない天才として、早くから知られていた。15歳でコレギウム・カロリヌムに入学して数の平方根の精度にとりくんだり、ユークリッドの平行線定理に疑問を抱いたりしていた。最小二乗の法則に気がついたのもこのころだ。ゲッティンゲン大学の3年間だけでも算術の基本定理、幾何平均の意味、二項定理の帰結などをとりあげ、早くも数論研究の前人未到のレベルに近づいていた。

そのガウスも、噂に聞くジェルマンのことについてはしばらく男だと思っていたようで、女性であるとわかってからも、いろいろ数論をめぐる助言を与えたらしい。

カール・フリードリッヒ・ガウス(1777〜1855)はべらぼうな数学者だった。計算力に群を抜く才能があったのだろうと思うのだが、それだけならオペレーティブな研究や仕事にとどまるだろうに、そうではなくて、たえず未知の「数学の未来」を開拓するほうに意図的に向かっていった。ポテンシャル理論、統計学、微積分学、行列理論、複素関数論の研究にはそういう選択肢がサチレートする。ガウス曲率(曲面研究)がトポロジーの先駆けとなり、ガウス分布が統計学や電磁気理論の新局面を拓き、ガウスの測地学への関心が非ユークリッド幾何学の展望につながったこと、あらためて言うまでもない。

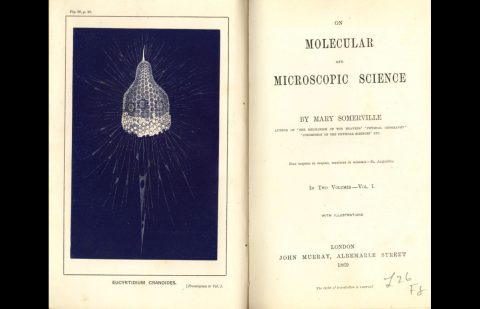

メアリー・フェアファクス・サマヴィル(1780〜1872)が91歳で亡くなったとき、ロンドンのモーニングポスト紙は「19世紀科学の女王」という名を贈った。独学で数学と科学の高度な理論を身につけ、その素養を存分に駆使できたのである。太陽光線の調査、彗星についての思索、女性の科学習得の奨励に熱心だった。数学は知識ではない。フランス語やバスク語や大阪弁があるように“数学語”というものがあり、それによって知を動かしてみるのが数学の風味なのである。

名家のイギリス家庭に育ったとはいえ、若くしてユークリッドの『原論』、ニュートンの『プリンキピア』、ラプラス(1009夜)の『天体力学』を取り寄せて、独自に読み込んでいったというのがなんといっても女王にふさわしく、彼女の周囲は天文学のハーシェル夫妻、詩人のバイロン夫妻、バイロンの娘のエーダ・ラブレース、エーダが応援した階差機関設計のチャールズ・バベッジらがいつも集った。

執筆にもセンスを発揮した。『天のしくみ』、『物理諸科学のつながり』、『物理地理学』、『分子と顕微鏡下の科学』は啓蒙書であって、かつプロの科学者や数学者たちを叱咤激励するものであった。このあたりが女王なのである。

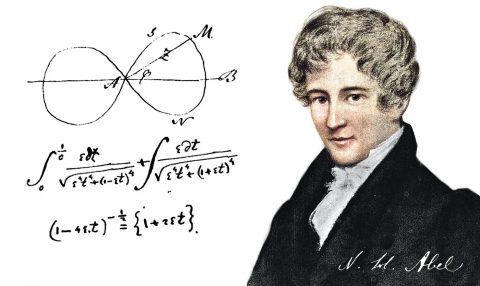

26年の短い生涯ではあったが、ノルウェーのニールス・ヘンリク・アーベル(1802〜1829)の数学的可能性に寄せた情熱は、楕円関数にまつわる航跡とともに芳香を放っている。

関数(function)という名を思いついたのはライプニッツだが、その組み立ては18世紀のオイラーや19世紀のコーシーがとりくんだ。2つの変数xとyがあり、入力xに対して出力yが決定するとしたら、変数yを独立変数とする関数y=f(x)が成立するというのが関数の見方なのだが、x=aとすれば、いくらでもf(a)という関数の値が得られた。そこからさまざまなヴァージョンを編み出すことができるのが、関数をいじる醍醐味だ。

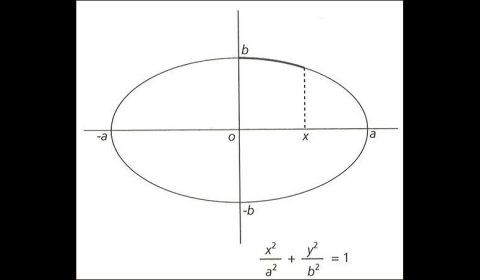

とはいえその性質がどういうものかは、編み出したからといって明確になるわけではない。たとえば円関数(三角関数)を一般化すれば楕円関数が得られるのだが、これを納得のいく方法で解析しやすくするにはどうするか。ルジャンドルが先行して楕円の孤の長さにまつわる楕円積分をいじっていたのだが、アーベルはここに介入して楕円関数を楕円積分の逆関数として導入してみた。たちまち二重の周期があることがわかった。

アーベルは関数に種数(ジーナス)があることを発見したのである。これらの発見はいまでは「アーベルの定理」と称されるほど知られているものの、当時はその審査を故意にネグレクトするフランスの委員たちもいて、アーベルを失望させた。ドイツのヤコービがこれを救った。各国の学問いじめがヨーロッパに徘徊していた時代であった。

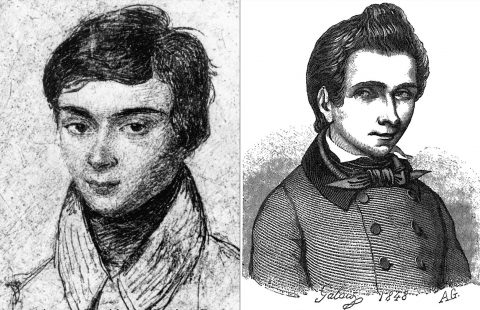

26歳のアーベルよりさらに短命で消えていったエヴァリスト・ガロア(1811〜1832)は、ピストルによる決闘に挑んであっけなく20歳で命を落とした。怒りっぽかったのだろうし、許せないものは許せなかったのだろう。1830年の共和派による七月革命の折の王政反対の動乱では国民防衛軍の砲兵隊に入って、ルーヴル王宮の占拠に加わったりもした。

そんな渦中で、この過激な青年は群論の基礎を一気につくりあげていた。数学には抽象性というものが上澄みのように生じて、気泡のごとき層理が次々にできるのだけれど、ガロアはそういう高度な抽象性にナイフを入れるのによほどの切れ味を発揮できた。そうでなくては群論など扱えない。

かつてぼくはこの後ろを振り向かない突撃青年に関心をもって、レオポルト・インフェルトの『ガロアの生涯―神々の愛でし人』(日本評論社)を期待して読んだものだったが、残念ながらおもしろい本ではなかった。アルチュール・ランボーの数学版かと予想していたのだが、過剰な上澄みについてほとんど言及できていない伝記だった。

群論(group theory)というのは、環、体、ベクトル空間、対称性のような、“集合している対象”に対して演算によってそこに付与された性質を新たに「群」として扱おうという代数学の手法のことである。考え方はとくに難しくないが、これを応用しようとするととたんに爆発的な魔力を発揮する。結晶や水素原子などの構造も「対称性の群」なのである。物理や化学にとって、群論はけっこうマジカルにふるまうのだ。

そんなこともあって、群論には多くの者が加わった。ラグランジュ、ルフィニ、ソフス・リー、アーベル、ガロアが先行し、ケイリーとコーシーとジョルダンが道具立てを置換群として扱えるようにすると、フェリックス・クライン(1592夜)が「エルランゲン・プログラム」をもってその後の可能性を大きく開いてみせた。射影幾何学が非ユークリッド時空を相手にするときは、群論はキモになる。

ガロアが見せたストイックな魅力は、もともとの群論に関する論文がたった67ページのものであったにもかかわらず、いまのべたような数学者たちが精査するにつれ、その論文が19世紀末には1000ページを超えるものになっていたというところだ。10代のガロアには数学思考を弾丸の中に詰めた火薬のようにコンデンスできたのだろう。

次のオーガスタ・エーダ・ラブレース(1815〜1852)については、すでに「世界最初のプログラマー」として何度も千夜千冊でとりあげてきた。バイロンの娘にして、チャールズ・バベッジの階差機関や差分機関を動かすためにプログラムにとりくんだ稀代のアルゴリズミック・レディである。千夜千冊8夜の『バベッジのコンピュータ』、ギブスン&スターリングのサイバーパンク小説『ディファレス・エンジン』、および千夜千冊エディション『電子の社会』などを読まれたい。

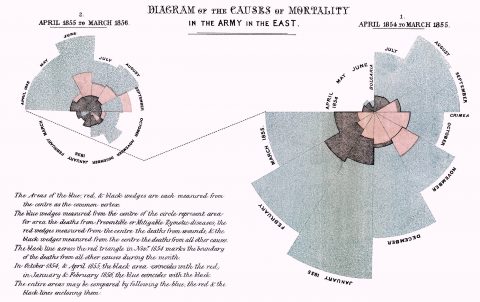

次も女性で、ナイチンゲールだ。ご存知のナイチンゲール。1854年以降、クリミア戦争の野戦病院で看護活動を劇的に捌き、チフスに感染したことを知ったヴィクトリア女王から見舞いを受け、その後は戦闘地域のすべての英国治療施設に看護と改革と管理の権限を委譲されたという、あのナイチンゲールが、いったいどんな数学的成果に関与したというのか。

フローレンス・ナイチンゲール(1820〜1910)が本書に登場するのは、統計学に寄与したからだ。鶏頭図というグラフ明示法もつくりあげた。情報をデータ化し、そこにカプタ(解釈可能なデータ)を選んで読みこみ、すべての看護対策にいかしたのである。

ナイチンゲールは英国の富裕な家に育った。幼児期から歴史、聖書、算数、ラテン語、ギリシア語を教えられるのだが、本人は足の折れた犬を治すことや友人たちの病気に付き添うこと、聾学校や修道女が営む病院に学びにいくことなどが好きだった。

その一方で、十代のおわりごろから数学に関心が募り、針仕事やダンスや音楽ではなく、両親を説得して高度な数学の先生につくことを望んだ。シルヴェスター先生という、のちにロンドン数学会の会長になる先生が個人教授をしてくれた。そのうちベルギーのアドルフ・ケトレの『人間とその能力の発達について』を読んで、大きな影響を受けた。「社会物理学の試み」というサブタイトルがついていた。人間の活動や才能を統計的に、正規曲線との関連において考察するというものだ。ナイチンゲールはこの方向に数学と看護を向けていこうと決意する。この本は岩波文庫に『人間に就いて』上下として翻訳されている。

いったん決意すると、この人の意志は燃える鉄のごとく強く赫く、またきわめて状況対応的で分度器のようである。まず自ら出向いてライン河畔の看護施設で見聞したことを自身の決意に貫入させていく。ついで3巻にわたって『イギリスの専門職の中で宗教的真理を求める人々に対する思考のための提案』を書き、自分こそがこの思考に殉じることを覚悟する。結婚は利己的なもので、女性は職業にこそ目覚めるべきだというようなことを書いた。実際にも、ナイチンゲールはこのあと、9年におよんでロマンスを育んできた詩人にして社会改革家であるホートン卿との日々にきっぱり別れを告げて、看護に邁進していった。

1854年10月、英・仏・トルコがロシア軍とクリミアで激突する戦火の中、ナイチンゲールがトルコのスクタリ基地の軍病院に38名の女性看護師を引き連れて着任した。肩書は看護施設部長であったが、ありとあらゆる仕事を改善していった。新たに厨房と洗濯施設を建て、病院の壁を防音にし、食事と清掃の手順を劇的に変え、預かった予算を真っ先に包帯・薬剤・果物・野菜・肉に当てた。改善に2ヶ月、その一部始終を記録し、そこからは新たな任務計画をつくると、人材の配置、治癒のプロセスの点検、相互の確認などを実践し、着任時の死亡率60パーセントを3ヶ月後に43パーセントに、半年後に2パーセントにしてみせた。

状況の「変化」を統計とグラフにし、その「読み」を新しい看護学にしていったのだ。患者の様子をメモっておく、医師がどんな処置をしたかを記録する、投薬の効き目を患者ごとに比較する……。こういうことが看護の発現になったのだ。入院、幼児、手術、ケア、回復、健康という概念を編集していったのである。窓をあけて換気を重視したのも初めてだった。戦地から戻ってからは、1860年、ロンドンの聖トマス病院にナイチンゲール学校を開設し、看護師の動作や言葉の充実に傾注した。

こうしたナイチンゲールを、最近は見直す研究が浮上しつつある。日本でも全9冊の「ナイチンゲールの越境」シリーズ(日本看護協会出版会)が刊行され、その組織観、建築観、フェミニズム、戦争観、その感染対策論、宗教観、技術に対する配慮などがフィーチャーされた。数学的業績については丸山健夫の『ナイチンゲールは統計学者だった!』(日科技連出版社)、多尾清子の『統計学者としてのナイチンゲール』(医学書院)がある。

カントールというと、かの有名な対角線論法とともに、ゲッティンゲン大学で博士号の論文を仕上げたとき、「問題を解く能力」よりも「問いを立てる数学」のほうがずっと重要だと気付いたというエピソードが思い浮かぶ。どちらもすこぶる編集工学的だ。

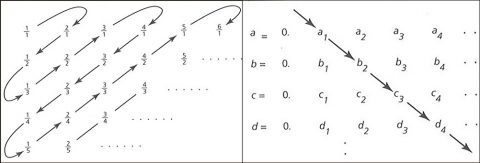

集合と無限を相手に闘ったゲオルク・カントール(1845〜1918)については、いまさら案内するまでもないだろうが、自然数と有理数と代数的な数とのあいだに、正方形の中にある点と線分上にある点とのあいだに、それぞれ1対1の対応がありうることをもって集合論の出発点にしたこと、それを対角線論法で説明したところがすべての始まりだったことを、あらためて納得してほしい。

カントールはこのことを「数の無限集合って何だろうね」という視野で友人のデデキントと大いに語りあい、自然数(正の整数)の集合と有理数(二つの整数で分数として表現できる数)の集合の大きさは同じという展望に到達した。このとき「1対1の対応」をもってすれば、次々に集合を旅して無限集合までチェックできるのだから(この方法が対角線論法)、無限もまた数えられるという自信をもった。

ところがカントールとデデキントの無限集合議論は、「面と線では、点の数は同じになる」というイメージに至ったところで、直観とは食い違うものが出てきたという本人たちにとってもギョッとするような感想になった。クロネッカーなどはそんな集合論からデーモンが出てくることに警戒したが、二人はそれでもかまわず前進していった。

1879年から84年にかけて、カントールは「点の無限線形多様体について」という論文を書くと、いわゆる連続体仮説にとりくみ、実数のすべての無限部分集合は加算無限か連続体の濃度かのいずれかだという見通しを得た。二つの無限大のあいだには他の無限大はないという見通しだ。カントールはこの奇怪な見通しをなんとか反証したかった。そこで、ヘブライ語アルファベットの先頭文字「ℵ」(アレフ)をつかって無限大に記号を付け、なんとか反証作業に向かってみたのだが、なかなか埒があかない。

そんなとき、ヒルベルトがこの問題(連続体仮説の証明)を今後の数学が挑むべき24の問題のうちの第1の問題に示して脚光を浴びさせた。カントールはそんなことで自慢したくもなかったけれど、しばらくするとゲーデルが「連続体仮説は集合論の他の公理からは反証できない」ことをバラし(無矛盾であることを証明し)、コーエンがこの仮説が独立していることを確かめた。アレフは無限の空へ放たれたままになったのである。

カントールの集合論は拡張しようとすると二律背反を生じる。しかしこういうことがおこるのが数学の醍醐味で、突然に「可能性」と「不可能性」が手をつないで姿をあらわすのである。集合論においては、自分が見ている集合と自分を含む集合の両方を語るには、新たな世界観をもたざるをえないことを突きつけられたのだ。カントールの集合論とボルツマンの熱力学。ぼくがこの世で垣間見たもので最も怖ろしい科学と数学によるベストバウトだった。

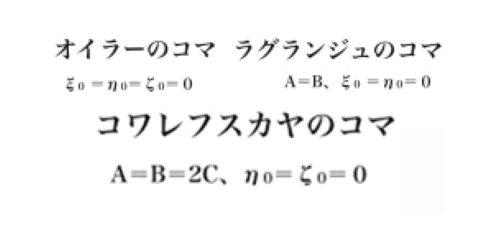

本書にソーニャ・コワレフスキー(1850〜1891)が選ばれているのは、多分にジェンダーの偏りを見せたくなかったからだろう。女性が数学で博士号をとる先鞭をつけたのがフェミニズム科学の先駆者として、覚えがめでたかったのである。業績としては、偏微分方程式の原理のひとつを発見したこと、アーベル積分を楕円積分に変換して問題を解きやすくしたこと、ラプラスが解析した土星の環の性質を新たに説明したこと、回転するコマの運動の規則と不規則の共存を分析したことなどが目立っていた。ワロンツォーワに『コワレフスカヤの生涯』(東京図書)がある。

ということで、本書の最後にはアンリ・ポアンカレ(1854〜1912)が登場する。

ポアンカレについては18夜に『科学と方法』をささやかに千夜千冊したけれど、この人は解析、位相幾何(トポロジー)、代数幾何(保型関数)、数論、確率論、鉱山学、天体力学、カオス理論(三体問題)、流体力学、相対性理論など、めくるめくほど広範な領域に卓見をもたらした科学的で工学的な数学者だったので、ぼくなどでは書きたりないところはいくらもある。今夜は少しだけ補っておく。

その前に一言。ポアンカレの卓見はどのように出てくるのかが気になっていたのだが、パリのエコール・ポリテクニク(理工科大学)の学生だったとき、黒板の字が読めないほど目が悪かったようで、そのため講義ではノートをとらずにすべて耳コピしていたようなのである。本人はそのほうが「概念を思い浮かべる力」を身につけられたと言っている。この耳コピを知って、何かのヒミツを嗅いだ気がしたものだ。

理工科大学のあと、ポアンカレは鉱山学校で工学の学位をとり、仕事も鉱山関係に進んでいる。数学的技法はそのころあらかた身についたので軽い気分で数学の学位もとったのだが、指導教官たちがそちらの才能に驚いたらしく、以降はカーン大学、パリ大学で数学を教えるようになった。その合間に生涯ざっと500本の論文を書いた。生涯といっても58歳までである(惜しいことに短命だ)。前立腺の癌だった。

最初の数学研究は複素関数論である。単純に周期的な三角関数や二重に周期的な楕円関数をとことん一般化して無限に周期的な関数を想定し、これをポアンカレが思いついたフックス関数(保型関数)をつかって解こうというもので、その後はθ(シータ)フックス関数やζ(ゼータ)フックス関数に拡張してみせ、さらにエミール・ピカールと共同して多変数複素関数の理論に仕上げていった。

世紀末からとりくんだのは、本人が「位置解析」と名付けていた代数的トポロジーである。面の性質にホモトピー群、ホモロジー群、コホモロジー群といった特徴をもつ構造を付与し、それぞれの関係にのちに「ポアンカレ双対性定理」とよばれる対応があることを見出した。20世紀のトポロジーはほぼここを出発点とする。また数論においては「ディオファントスの問題」に鋭い抉り方を与え、群論においては「包絡環」という概念を導入してのちのリー環の代数構造を用意した。

こういう成果例を挙げていくと、ポアンカレには新奇嗜好癖や造語癖があるのかと思いたくなるだろうが、そうなのではない。二つのことが試みられたのだ。ひとつは、自然界や物質科学現象には「発見されていない変数」があるはずなので、それに当たる「見当」を数学的に引き取ってみた。もうひとつは、数学的な道具やスキルに慣れてくると、エリック・クラプトンやマイケル・ジョーダンや羽生結弦のように新しい「技」を思いつく。これを使って数学プレイを試みてみると未知の領域と解法が発現してくる。ガウスやポアンカレはそういう試みを連続的に数学的に採り入れた先覚者だったのである。

こうした貢献にまして今日の科学界と数学界がポアンカレに特段の敬意を払うべきは、三体問題に発して今日のカオス理論に及ぶスコープを、この時期にこの問題の指南をもって本格的に準備していてくれたということだ。

天体中の二つの質点がニュートン引力圏で運動しているばあい、その運動軌跡は楕円・放物線・双曲線を描くことがわかっているが、これが太陽・地球・月や太陽・木星・土星のような三体になると、とたんにその運動をあらわせる数学が見つからない。これが三体問題である。ポアンカレはこの問題の求積可能性と可積分性を否定したうえで、ここには新たな非線形科学の発想と思想が必要になってくるだろうと予想した。カオス理論の予告であった。今夜はこのことについては触れないが、はっきりいって21世紀の「複雑系」をめぐるスコープは、ほぼすべてポアンカレの予想の裡にあると言っていい。駒沢の住み家の片隅でボロボロのままに眠っている『常微分方程式:天体力学の新しい方法』(共立出版)が、いまこそますます眩しくなってきた。

⊕『数学を拡げた先駆者たち ― 無限、集合、カオス理論の誕生(数学を切りひらいた人々 3)』⊕

∈ 著者:マイケル・J・ブラッドリー

∈ 訳者:松浦俊輔

∈ 編集:宮田仁、水木康文、渡辺和貴

∈ 協力:篠原一平

∈ 装幀:桂川潤

∈ 発行者:清水一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷:ディグ

∈ 製本:小泉製本

∈ 発行:2009年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈∈ 序論

∈ 1.マリ=ソフィ・ジェルマン ― 素数と弾性の分野での発見

∈ 2.カール・フリードリヒ・ガウス ― 数学の「貴公子」

∈ 3.メアリー・フェアファクス・サマヴィル ― 一九世紀数学の「女王」

∈ 4.ニールス・ヘンリク・アーベル ― 楕円関数

∈ 5.エヴァリスト・ガロア ― 群論の革命的創始者

∈ 6.オーガスタ・エーダ・ラヴレース ― 初のコンピュータ・プログラマ

∈ 7.フローレンス・ナイチンゲール ― 統計学に基づく健康管理

∈ 8.ゲオルク・カントール ― 集合論の父

∈ 9.ソーニャ・コワレフスキー ― 女性数学者の先駆け

∈ 10.アンリ・ポアンカレ ― 万能の数学者

∈∈ 用語集

∈∈ 参考資料

∈∈ 謝辞

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

マイケル・J・ブラッドリー(Michael J. Bradley)

アメリカのノートルダム大学で数学博士号を取得、現在メリマク・カレッジ数学科長。小学生から大学生までを対象に長年数学教育に携わる。著書に『数学を切りひらいた人びと』シリーズ(全5冊、青土社、2009年)がある。

⊕ 訳者略歴 ⊕

松浦俊輔(まつうら・しゅんすけ)

1956年生まれ。名古屋工業大学助教授などを経て、現在、名古屋学芸大学非常勤講師、翻訳家。主な訳書に、ギャリソン『アインシュタインの時計 ポアンカレの地図』(名古屋大学出版会、2015年)、リンツラー『進化する人体』(柏書房、2019年)、エヴェレット『言語の起源』(白揚社、2020年)他多数。